Сравнение способов картографического изображения. Способы изображения объектов и явлений на картах

Содержание:

Картографические способы изображения — совокупность графических знаков, которые демонстрируют местонахождение, размер и форму, качественные и количественные параметры объектов на карте.

Знаковость карт помогает:

- Изображать даже абстрактные объекты;

- Информировать о внутренних характеристиках объектов;

- Передавать динамичные изменения процессов и явлений;

- Использовать мелкий масштаб.

Благодаря информационным технологиям кроме статичных используют и динамичные обозначения.

Условные знаки разделяют на три типа:

Основные способы картографического изображения

Название способа

Описание

Способ применения

Способ значков

Внешний вид знаков характеризует качество, а размер — количество.

По форме значки бывают в виде геометрических фигур, букв, символов.

Для демонстрации объектов, которые не связаны с масштабом карты.

Линейный

Параметры объекта выражаются с помощью разных видов пунктиров и окраски.

Представление объектов, для которых важно передать протяженность: реки, дороги, границы.

Изолинии

Изолиния проходит по точкам с одинаковым количественным показателем какого-либо явления.

Для отображения непрерывных и плавно меняющихся явлений. Таких как амплитуда температур и давления, магнитной напряженности.

Точечный

Использование множества точек, где каждая точка обозначает некое число единиц данного явления.

Густота точек дает представление о территориальном расположении, а их количество определяет размер объекта.

Демонстрируют явления массового, но не сплошного распространения. Например, посевы, животноводство.

Картодиаграмма

Передает показатели по административно-территориальным единицам с помощью диаграмм.

Для абсолютных статистических показателей: потребление электроэнергии, объем промышленного производства.

Картограмма

Географические различия демонстрируют с помощью разной интенсивности закрашивания районов распространения явления.

Для изображения относительных количественных явлений: плотность населения, процент школ на 1000 человек. Широко применяют в экономических картах.

Способ ареалов

Представляет собой обозначение на карте площадей, с помощью контура, окраски, штриховки или рисунка. Ареалы показывают, где распространенно определенное явление.

Для тематических карт распространения флоры и фауны, бассейнов полезных ископаемых и т.п.

Способ качественного фона

Изображаемая на карте территория делится на части по признаку показываемого явления.

Для качественных явлений сплошного распространения. Например, карты типов климата, природных зон, тектоническая.

Способ количествен-ного фона

На карте выделяют однородные участки распространения нужного показателя, которые закрашивают или штрихуют.

Для районирования территорий по количественным показателям. Широко используют в составлении карт природы. Например, разная увлажненность территории.

Способ линии движения

Отображает скорость и направления движения явлений

Используют на синоптических, экономических картах. Например, течения, история исследования территории.

Источник

Способы картографического отображения объектов и явлений

Большое значение имеет форма представления той или иной картографической информации (количественной или качественной).

Количественная форма характеризует моделирование явления, выражающееся в абсолютных или относительных показателях. Значение абсолютных показателей в установленной или выбранной размерности устанавливается для объектов, локализованных на линиях, пунктах и площадях. Относительный показатель определяется чаще всего в процентах, как доля одного явления по отношению к другому, либо как часть явления по отношению к явлению в целом.

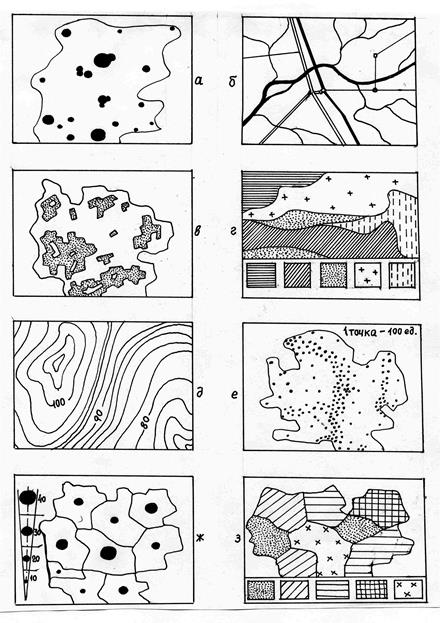

Для отображения на картах объектов или явлений применяются различные способы картографического изображения: локализованные знаки, качественный фон, изолинии, ареалы, точечный, линии движения, картограмма, картодиаграмма и др. (рис. 4, рис. 5).

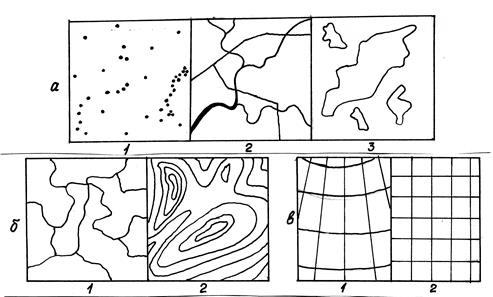

На рис. 4 а показаны дискретные точечно-сетевые, линейно-сетевые структуры и ареалы. Сети территориального деления и изолинейная дифференциация изображены на рис. 4 б, а регулярные сетки различного вида – на рис. 4 в.

Способ значков (рис. 5 а) применяется для отображения явлений, локализованных по пунктам в определенных точках. При этом условный знак обычно не изображается в масштабе карты.

Способ линейных знаков (рис. 5 б) применяется для отображения объектов линейного протяжения: линии связи, дороги различного назначения, речные системы и др. Условные знаки этого вида, в зависимости

от размеров объекта, могут быть изображены в масштабе карты, либо внемасштабным условным знаком, осевая линия которого совпадает с плановым положением осевой линии объекта.

Способ ареалов (рис. 5 в) позволяет выделить области какого-либо явления по его качественному признаку. Границы ареалов выражают в масштабе карты.

Рис. 4. Конструктивная основа знаковых систем

Способ качественного фона (рис. 5 г) используется для отображения объектов или явлений, имеющих сплошное распространение. Типичным

примером такого изображения является геологическая карта, либо геологический разрез, построенный в вертикальной плоскости.

Способ изолиний (рис. 5 д) позволяет выделять участки местности (контуры) с определенным значением качественного показателя: распределение температуры по определенной территории (изотермы), рельеф местности (горизонтали), рельеф морского дна (горизонтали), глубина водного объекта (изоглубины), распределение показателей заражения местности вредными веществами и т.п.

Точечный способ (рис. 5 е) применяется для отображения явлений, распределенных неравномерно по площади (на территории). Каждая точка определяет установленную величину изображаемого параметра, а распределение параметра по площади передается густотой точек.

Рис. 5. Графические модели картографических изображений

Картодиаграммы (рис. 5 ж) обычно отображают значение определенного показателя для выделенной территориальной единицы. Значение показателя определяется размером знака, что обязательно приводится в легенде карты.

Картограмма (рис. 5 з) служит для отображения интенсивного явления в его относительном развитии. Относительные показатели изображают штриховкой, раскраской и т.п.

Источник

Способы изображения объектов и явлений на тематических картах.

Содержание тематической карты состоит из двух частей: основного содержания, определяемого темой карты, и географической основы. Для географической основы используются условные знаки общегеографических карт, а для основного содержания — способы значков, качественного фона, ареалов, изолиний, точечного способа, знаков движения, картограммы и картодиаграммы.

Способ значков применяется для передачи размещения объектов, положения которых на карте точно локализовано. При помощи знаков можно передать качественные и количественные характеристики объектов.

Способ изолиний применяется для количественной характеристики явлений, непрерывно распространенных на местности. Сущность способа заключается в том, что на карте точки с одинаковыми количественными характеристиками соединяются линиями равных значений (изолиниями). Примером изолинии являются изогипсы, проходящие на картах через одинаковые

по высоте точки земной поверхности. Для проведения изолиний необходимо иметь систему точек на карте.

Для возможности проведения изолиний необходимо, чтобы между соседними точками значения изменялись по линейному закону. В этом случае возникает возможность путем интерполирования найти точки положения точек с круглыми значениями, через которые и проводят на картах изолинии.

Способ ареалов применяется для выделения на карте областей распространения данного явления. Способ ареалов характеризует изображаемую территорию избирательно. Например, ареалы хвойной растительности. Ареалы показываются границами ареалов, окраской ареала или системой заполняющих знаков.

Способ качественного фона применяется для передачи на картах областей распространения качественно различных явлений. В отличии от способа ареалов способ качественного фона характеризует картографируемую территорию сплошь. Для построения карты качественным фоном необходимо знать положение границ распространения качественно различных явлений и выбрать контрастную окраску областей в пределах этих границ.

Точечный способ применяется для изображения на картах массовых дробных, рассеянных по территории объектов. Каждая точка обозначает одинаковое количество объектов, т.е. имеет одинаковый вес. Точки располагаются на карте или в соответствии с действительным размещением объектов или равномерно с учетом плотности точек.

Способ знаков движения применяется для передачи на карте перемещений тех или иных явление с помощью линий или стрелок. Цвет и толщина их могут передавать качественные и количественные характеристики перемещаемых явлений.

Картодиаграммы применяются для изображения суммарных абсолютных величин каких-либо явлений, отнесенных к тем или иным территориальным единицам, в пределах которых размещаются диаграммные фигуры.

Картограмма также передаёт средние количественные характеристики явлений в пределах территориальных единиц, но в относительном выражении. Поскольку картограмма передает количественные соотношения относительных величин, территориальные единицы окрашиваются одним цветом разной насыщенности.

Картографическая генерализация.

Определение и факторы, влияющие на выполнение генерализации.

Основное свойство карты обобщенность изображения исходной информации реализуется способами картографической генерализации. При уменьшении изображения земной поверхности уменьшается общий размер изображения. Отсюда невозможность отобразить все детали местности. Но уменьшение места на карте не ведет к механическому исключению деталей местности, так как детали могут оказаться важными для данной местности.

Теория картографической генерализации разрабатывает способы и приемы выделения главного и характерного при изображении на картах земной поверхности и целенаправленное обобщение второстепенных массовых объектов.

Факторами, определяющими выполнение генерализации, являются:

— масштаб, как выражение степени уменьшения изображения;

— географические особенности района картографирования;

— исходные материалы составления;

Таблица 1.1

| Масштаб карты | Изображение на карте (мм 2) территории в км 2 |

| 1:200 000 | |

| 1:500 000 | |

| 1:1 000 000 | |

| 1:2 500 000 | 0,16 |

| 1:4 000 000 | 0,05 |

От назначения карты зависит оценка исходной информации и выделения главных, существенных объектов для данной карты (таблица 1.1). Назначение является основным фактором генерализации, так как устанавливает требования к точности, полноте содержания и оформления карты.

Масштаб определяет точность карты, а также графические возможности карты, устанавливающие степень детальности отображения ее содержания (таблица 1.1).

Оценка значения объекта при редактировании карт разных масштабов различна. То, что существенно для карты крупного масштаба, часто становится ненужной деталью на карте мелкого масштаба.

На характере генерализации сказывается зависящий от масштаба размер картографируемой территории. На областной карте, например, важно отобразить обеспеченность территории дорожной сетью. На карте, отображающей страну в целом, местные связи теряют свое значение и первостепенное значение приобретают магистральные дороги, связывающие крупные районы страны. Этот фактор накладывает свой отпечаток и на совокупность объектов, их классификацию при отображении на карте больших территорий.

Географические особенности изображаемой территории оказывают непосредственное влияние на выделение существенных объектов. Одни и те же объекты местности могут в разных районах страны иметь разную значимость. Например, показать на карте страны все крупные населенные пункты в Центре европейской части РФ невозможно, тогда как на северо-востоке страны их показ обязателен.

Рассмотренные факторы генерализации находятся во взаимосвязи, и изменение одного фактора может повлечь изменение других.

Выполнение генерализации зависит также от исходных материалов, по которым создается карта. При создании карты по аэрокосмическим материалам качество выполнения генерализации зависит от исполнителя, а также от качества съемочного материала и технического обеспечения. При создании производных карт по картматериалам качество выполнения генерализации зависит не только от исполнителя, но и от степени генерализации изображения на исходном картматериале.

Определенное влияние на генерализацию оказывает выбранная система условных знаков, шрифтов и красочного оформления. Чем меньше размеры знаков и больше их число, тем точнее и подробнее можно построить изображение в данном масштабе. Но мелкие размеры знаков и их значительное количество ухудшает различимость знаков и наглядность картографического изображения. На практике минимальный размер знаков определяет способ воспроизведения карты. Например, при офсетной печати минимальная толщина штриховых элементов на современных картах составляет 0,15-0,20 мм, при цифровой печати – 0,15 мм. Максимальный размер знаков связан с назначением карты и определяется способом пользования картой (настенная или настольная карта).

1.2 Способы картографической генерализации.

Картографическая генерализация, как теория построения картографического мелкомасштабного изображения, была разработана в картографии в 50-е годы XX в. Она служит основой построения современных редакционных документов и воплощается на картах путем выполнения различных приемов и способов генерализации исходной информации.

В процессе построения картографического изображения генерализация выполняется следующими способами:

— отбор картографируемых объектов;

— классификация картографируемых объектов и явлений (обобщение качественных и количественных характеристик);

— обобщение изображения контуров и линий на карте;

— замена индивидуального изображения объектов их собирательными обозначениями.

Генерализация начинается с классификации объектов картографирования, т.е. разделения всех объектов местности на качественно однородные группы и присвоения каждой из таких групп соответствующего условного обозначения для изображения на карте. Все многообразие объектов объединяется в ограниченное число групп.

Дальнейшее обобщение качественных характеристик выполняется путем сокращения классификационных групп или путем отсечения низших ступеней классификации. И, наконец, отказ от какого-либо подразделения элемента содержания. Например, на обзорных общегеографических картах все болота обозначаются единым, условным знаком без подразделения их по степени проходимости.

Таким же способом обобщаются количественные характеристики объектов. Обобщение количественных характеристик объектов приведено в таблице 1.2 на примере группировки (обобщения) областей по плотности населения.

Таблица 1.2

| №№ Обл-й | Средняя плотность населения чел/км 2 Исх. данные | Установлен. классификацион. групп чел/км 2 | Средняя плотность населения в классификац. группе | Изображение плотности населения после генерализации |

| 0.1 | менее 1 | 0,5 | 0,5 | |

| 0.7 | менее 1 | 0,5 | 0,5 | |

| 0.6 | менее 1 | 0,5 | 0,5 | |

| 0.5 | менее 1 | 0,5 | 0,5 | |

| 0.4 | менее 1 | 0,5 | 0,5 | |

| 1.1 | 1-2 | 1,5 | 1,5 | |

| 1.8 | 1-2 | 1,5 | 1,5 | |

| 1.7 | 1-2 | 1,5 | 1,5 | |

| 1.9 | 1-2 | 1,5 | 1,5 |

Отбор объектов – показ на карте только части объектов, из имеющегося многообразия объектов местности. Цель отбора – уменьшить графическую нагрузку карты, сохранив важные и типичные объекты местности. При отборе сначала на карту наносят важные объекты, затем второстепенные в пределах допустимой графической нагрузки карты.

Обобщение контуров (линий) производится за счет упрощения рисунка контуров, исключения мелких деталей. Но при этом необходимо сохранить форму, характерную для данного контура. Тем самым передается индивидуальный рисунок контура и возможность проследить связь объекта с другими объектами местности. Например, в областях древнего оледенения встречаются ложбинные озера в районах основной морены. Для ложбинных озер характерна продолговатая форма. Моренные озера имеют сложную лопастную форму, которую следует сохранять даже за счет преувеличения размера озер. Сохранение формы объектов в данном случае важно для понимания происхождения этих озер.

— Замена индивидуальных обозначений их собирательным обозначением:

— Замена объектов различных категорий единым условным знаком;

— Введение единого суммарного количественного знака вместо количественной характеристики каждого объекта.

Например, отображение суммарной численности населения в пределах области (2), вместо показа числа жителей в каждом населенном пункте (1).

Источник