Клубеньковые бактерии по способу питания хемотрофы

Выберите организмы, относящиеся к редуцентам.

1) бактерии гниения

3) клубеньковые бактерии

4) пресноводные рачки

Редуценты — микроорганизмы (бактерии и грибы), разрушающие отмершие остатки живых существ, превращая их в неорганические и простейшие органические соединения: бактерии гниения, грибы, бактерии-сапрофиты.

Клубеньковые бактерии по типу питания являются хемотрофами. Это разновидность автотрофного питания, в ходе которого вместо солнечной энергии используется энергия химических связей различных веществ. Азотфиксирующие бактерии относятся к таким организмам. Они окисляют некоторые неорганические соединения, при этом обеспечивая себя необходимым количеством энергии. Это взаимовыгодный симбиоз бактерий и растений. Бактерии усваивают атмосферный азот и обеспечивают им растения в доступной форме, а растения взамен снабжают их питательными веществами. Клубеньковые бактерии имеются у 10% растений, входящих в семейство бобовых.

Почему клубеньковые бактерии не относят к редуцентам?

Клубеньковые бактерии не являются редуцентами, они получают органику за счет симбиотических отношений. Азотфиксирующие бактерии относятся к таким организмам. Они окисляют некоторые неорганические соединения, при этом обеспечивая себя необходимым количеством энергии. Это взаимовыгодный симбиоз бактерий и растений. Бактерии усваивают атмосферный азот и обеспечивают им растения в доступной форме, а растения взамен снабжают их питательными веществами. Клубеньковые бактерии имеются у 10% растений, входящих в сем. бобовых.

КЛУБЕНЬКОВЫЕ бактерии не относятся к нитрифицирующим.

Являясь симбиотическими организмами, клубеньковые бактерии распространяются в почвах, сопутствуя определенным видам бобовых растений. После разрушения клубеньков клетки клубеньковых бактерий попадают в почву и переходят к существованию за счет различных органических веществ подобно другим почвенным микроорганизмам.

Отредактировал администратор, 20 мая 2012 в 15:27.

Да, клубеньковые бактерии не являются нитрифицирующими, т.к. нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотной кислоты.

Клубеньковые бактерии — азотфиксирующие бактерии.

Способность микроорганизмов фиксировать азот была установлена С.Н. Виноградским и голландским ученым М. Бейеринком. Способность фиксировать молекулярный азот присуща многим систематическим группам бактерий (клостридии, сульфатредуцирующие бактерии, энтеробактерии, фотосинтезирующие спириллы, актиномицеты и многие другие группы прокариот). Существуют свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы. Отношения между клубеньковыми бактериями и бобовыми растениями – пример мутуализма (симбиоза, при котором оба симбионта извлекают выгоду от совместного сожительства: растение получает азот, а бактерии используют корневые выделения).

Азотфиксирующие бактерии не являются хемосинтетиками, они — гетеротрофы, симбионты

Вы правы, но, при этом, азотфиксирующие бактерии редуцентами не являются.

Источник

Типы питания

В этой статье рубрики «Из диалогов в комментариях» собраны вопросы читателей и мои ответы на них по типам питания. Хотя все организмы по типу питания относят к автотрофным или гетеротрофным, но не для всех форм жизни всё выглядит так «прозрачно». А вопросов в заданиях ЕГЭ или ОГЭ по типам питания бывает не мало.

Самой хорошей базой для подготовки к сдаче экзаменов по биологии, кроме изучения учебников, является Открытый банк заданий ФИПИ, включающий тесты КИМов за все прошлые годы сдачи ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) в нашей стране.

1. Ольга: Встретила такой вопрос на соотнесение. Азотфиксирующие клубеньковые бактерии являются автотрофами или гетеротрофами? Хемосинтез есть — обычно относим к авто-. Но от растений они берут органику в симбиозе, то есть по типу добывания углерода потребители получается. Если бы разговор был о свободноживущих ризобиях, даже не сомневалась бы в автотрофности. А тут подрастерялась.

Б.Ф.: Правильно, Ольга, что «подрастерявшись» написали мне этот комментарий. Думаю, что ваш вопрос может быть непонятен многим.

Ни при каких условиях азотфиксирующие бактерии (бактерии, имеющие фермент нитрогеназу, за счет которого они и способны «разрушить» мощнейшую тройную ковалентную связь в молекуле N2), находясь в ризосфере растений или уже внедрившись в корни бобовых и образовав клубеньки — не способны к автотрофии. Видимо Вы спутали азотфиксаторов с нитрификаторами. Нитрификаторы — действительно хемотрофы: берут энергию для связывания СО2 за счет окисления нитратного азота в нитритный.

Азотфиксация же, усвоение молекулярного азота воздуха — это глобальнейший их процессов на Земле, сравнимый по значимости лишь с фотосинтезом, требует для своего осуществления огромного количества энергии в связанной форме. Лучшим источником энергии для азотфиксаторов, как яркого примера гетеротрофного питания, являются углеводы. Поэтому бактерии-азотфиксаторы могут хорошо «работать» только вблизи растений (в их ризосфере, где выделяется растениями много углеводов) или внутри растений (в клубеньках).

Ольга: Понятно, не хватило времени и усилий подтянуть теорию по вопросу. Спасибо, предельно понятно. Надеюсь, с ЕГЭ не разойдемся. Но еще почитаю…

2 . Анна: У меня такой вопрос. Если всем растениям необходимы азотные удобрения, то они все могут фиксировать азот? Думала, что это привилегия только бобовых с их клубеньковыми бактериями.

Б.Ф.: Никакие растения, ни бобовые, ни растения других семейств не способны фиксировать азот (имеется в виду использовать для питания атмосферный азот N2). Все растения питаются уже связанными формами азота: нитратным азотом или аммонийным азотом. Из воздуха способны усваивать азот только некоторые (их очень мало видов) азотфиксирующие бактерии. Таковыми являются симбиотические клубеньковые бактерии, селящиеся в корнях бобовых растений, и различные свободноживущие бактерии-азотфиксаторы, заселяющие зону вблизи корней любых растений (ризосферные бактерии).

Симбиотическая фиксация N2 более эффективный процесс, чем фиксация N2 ризосферными бактериями, поэтому бобовые растения меньше требуют для жизни затрат почвенного минерального азота, чем не бобовые. При выращивании бобовых в агроценозах, они, соответственно, будут требовать меньших доз азотных минеральных удобрений, чем, например, злаковые растения.

3. Светлана: Помогите мне разобраться с бактериями. Какие куда следует отнести. Меня интересуют клубеньковые, азотобактер, нитрифицирующие. Мои мысли: нитрифицирующие однозначно хемосинтетики, клубеньковые симбионты скорее автотрофы (аминоавтотрофы), азотобактер свободноживущие (аминоавтотрофы) значит клубеньковые и азотобактер автотрофы.

Б.Ф.: Да, Вы правы, что нитрифицирующие бактерии — это автотрофные бактерии (хемосинтетики).

Но клубеньковые бактерии и азотобактер — это ГЕТЕРОТРОФНЫЕ организмы, способные к фиксации атмосферного азота N2. Азотфиксация — очень энергоемкий процесс, требующий больших количеств легкодоступных органических веществ — углеводов в качестве источника энергии. Эти углеводы клубеньковые бактерии получают в необходимом количестве за счет фотосинтеза растений, находясь непосредственно внутри клубеньков корней бобовых растений. Свободноживущему азотобактеру тоже необходимо огромное количество углеводов, поэтому он будет активно размножаться и фиксировать азот атмосферы только вблизи корней растений (в их ризосферной зоне), куда поступают продукты фотосинтеза.

Лишь с точки зрения питания азотом азотфиксаторы — аминоавтотрофы. А с точки зрения деления всех организмов на автотрофов (способных самим создать органические вещества из неорганических) и гетеротрофов (нуждающихся в готовых органических веществах как источнике углерода и энергии), нитрификаторы — автотрофные (хемотрофные) организмы, а клубеньковые бактерии и любые другие азотфиксирующие (фиксирующие молекулярный азот воздуха N2) бактерии — гетеротрофные организмы.

4. Елена: Борис Фагимович, помогите разобраться с вопросом. Каково биологическое значение хемосинтеза?

а) разрушение горных пород

б) снижение концентрации СО2 в атмосфере

в) очищение сточных вод

г) образование полезных ископаемых.

Даже не знаю, что и выбирать… с одной стороны, железо- и серобактерии накапливают в своих клетках в процессе хемосинтеза соединения железа и серы, способствуя «образованию полезных ископаемых». С другой стороны, серобактерии, разлагающие сероводород, применяют для очистки сточных вод. И вот еще нашла такую информацию: «Серобактерии способствуют постепенному разрушению и выветриванию горных пород вследствие образования ими серной кислоты, являются причиной порчи каменных и металлических сооружений, выщелачивания руд и серных месторождений». А ответ то нужен один…. Склоняюсь больше к ответу — г)

Б.Ф.: Вы правы в том, что в принципе все ответы являются правильными, если рассматривать роль хемосинтетиков в природе вообще. Но на вопрос о их «биологической роли» составители этого задания, очевидно, ждут от учащихся ответа б). К фундаментальным знаниям по школьной биологии, прежде всего, относится знание того, что хемосинтетики — это автотрофные организмы и они, как и фотосинтетики, строят органические вещества своих клеток из СО2 воздуха (значит будут снижать концентрацию углекислоты в атмосфере).

Елена: Ааа, ясно теперь! Надо было упор делать на слово «биологическое», а не «значение»… Но разве «биологическое значение» и роль в природе не идентичные понятия? Печально, что ЕГЭ превращается не в проверку знаний, а в «угадай, что от тебя хотят».

5 . Дмитрий: Является ли корректным предложение: «Гетеротрофы потребляют энергию солнечного света, преобразованную автотрофами в энергию химических связей»? Это ответ на вопрос C1 «Энергию какого типа потребляют гетеротрофные живые организмы?».

Б.Ф.: Конечно ответ не совсем выглядит корректным. Правильнее написать, что “Гетеротрофы потребляют энергию готовых органических веществ, изначально образованных автотрофами за счет энергии солнечного света».

6. Дмитрий: Много вопросов в ЕГЭ насчёт транспорта воды и минеральных веществ — корневое давление, транспирация, осмос. А за счёт чего осуществляется движение органических веществ — как «вверх» так и «вниз»? Так же по градиенту концентрации?

Б.Ф.: Воде, с растворенными в ней минеральными веществами, необходимо подниматься из почвы вверх по растению (преодолевая силы земного притяжения — гравитацию). Поэтому и нужен «насос» для поднятия воды по ксилеме. А органические вещества образуются вверху растения в листьях и они, наоборот, под действием сил тяжести свободно перемещаются вниз по стеблю (флоэмный ток) к корням.

7. Светлана: Борис Фагимович, очень часто сталкиваюсь с вопросом о цианобактериях. Они относятся к фотосинтетикам, а не хемосинтетикам, да?

Б.Ф.: Да, Светлана, цианобактерии (или сине-зеленые бактерии), раньше неправильно называли сине-зеленые водоросли, являются фотосинтезирующими бактериями. Они уникальны еще и тем, что способны к азотфиксации.

Светлана: То есть они ещё и хемосинтетики. Или я чего то недопонимаю?

Б.Ф.: Нет, Светлана. Азотфиксация очень энергозатратный процесс «по расщеплению» тройной связи в молекуле N2. В природе его могут осуществлять только немногие бактерии-азотфиксаторы, питающиеся углеводами растений. Конечно же, они все гетеротрофы. Вот бактерии нитрификаторы (переводящие нитритный азот в нитратный) являются хемосинтетиками.

8. Айдар: В какое время возникает первичный крахмал? В чем его биологическая роль?

Б.Ф.: Первичный или ассимиляционный крахмал образуется в результате процесса связывания углекислоты в строме хлоропластов в цикле Кальвина в «темновую» фазу фотосинтеза. Этот процесс не обязательно должен происходить ночью, а стадия так названа, так как для осуществления этого процесса свет не требуется.

Биологическую роль фотосинтезированного крахмала невозможно переоценить, так как он является энергетическим материалом для растения. А растения в целом на планете Земля, являясь первичными продуцентами органических веществ, обеспечивают существование всех остальных групп организмов (животных, бактерий, грибов).

Уважаемые посетители блога, у кого возникнут вопросы к репетитору биологии по Скайпу, пишите в комментариях, у меня на блоге вы можете приобрести ответы на все тесты ОБЗ ФИПИ за все годы проведения экзаменов по ЕГЭ и ОГЭ (ГИА).

Источник

Бактерии

Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам. В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

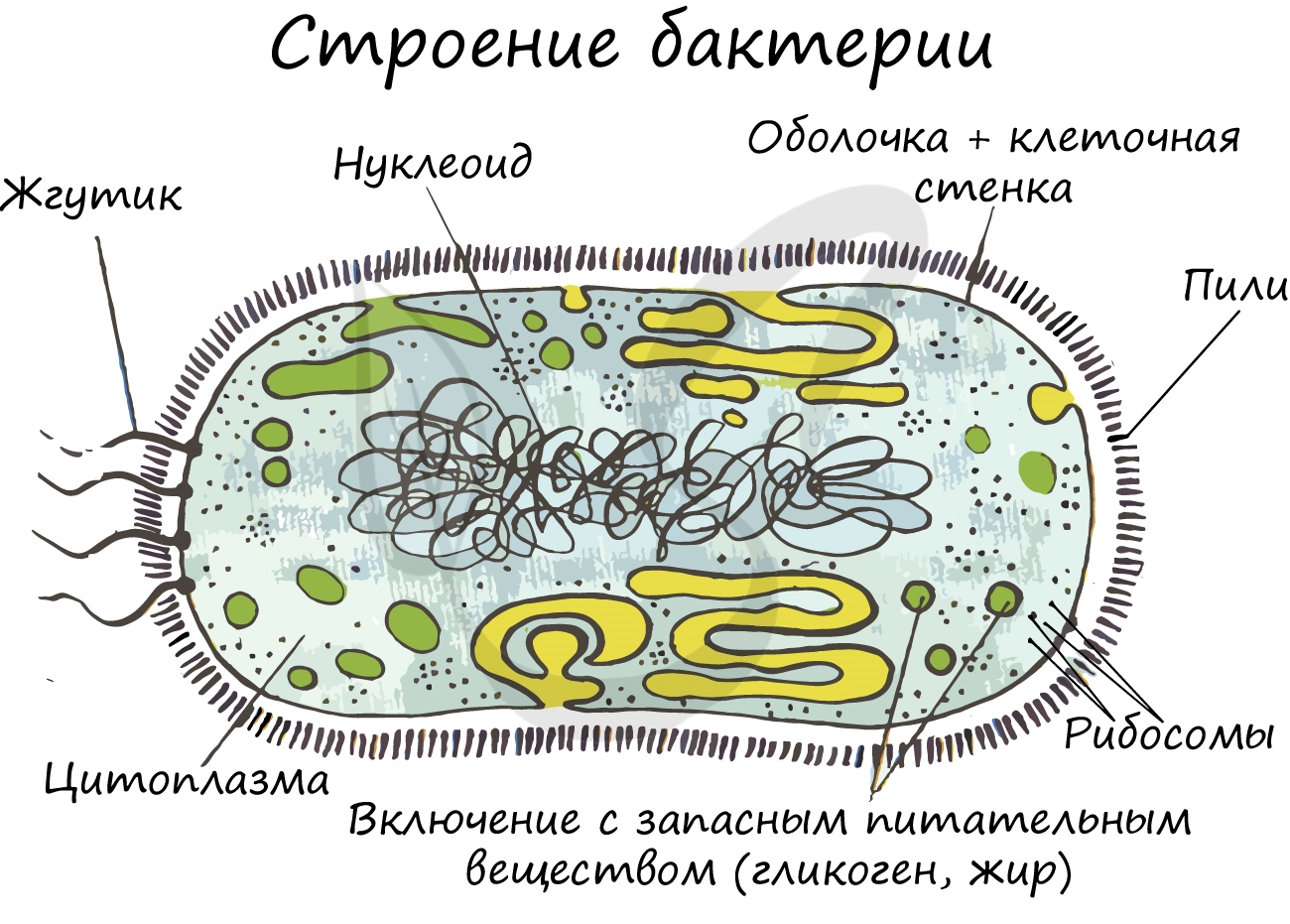

Строение бактерий

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот, доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили — поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) — одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

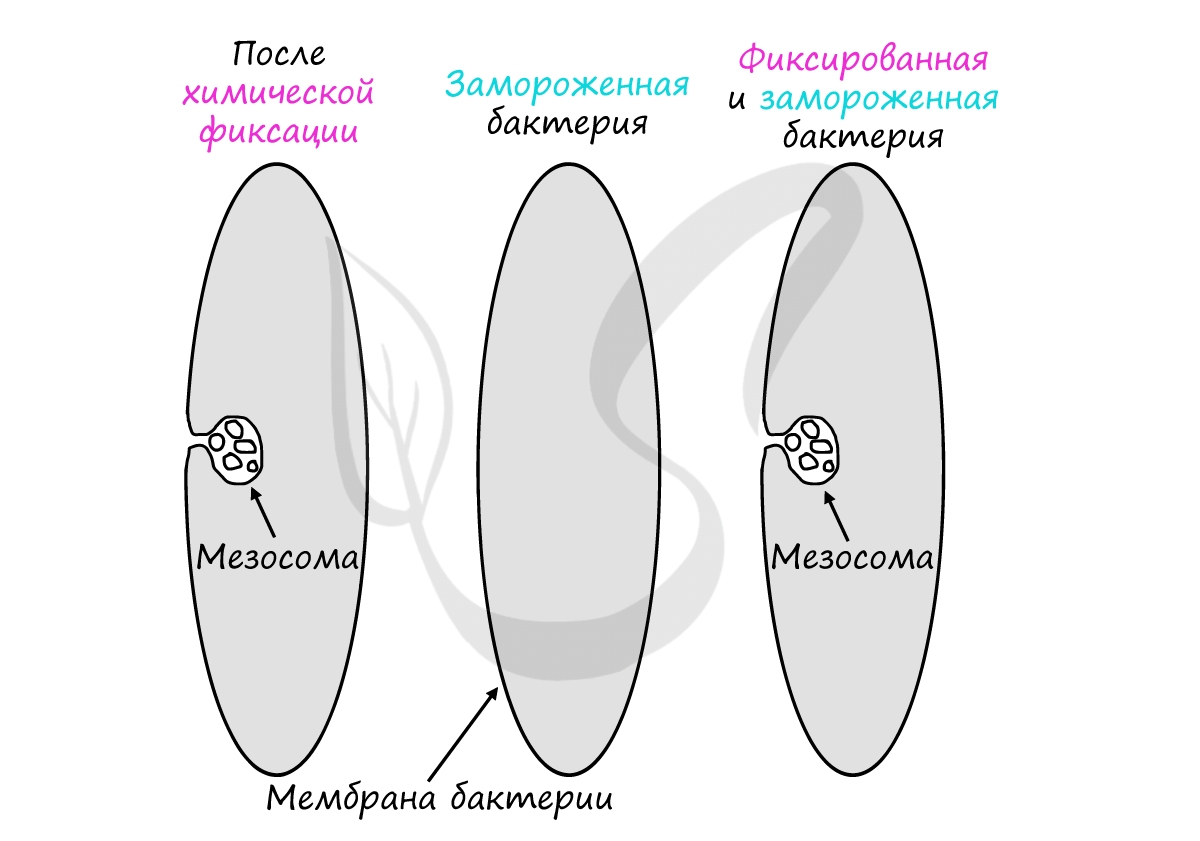

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

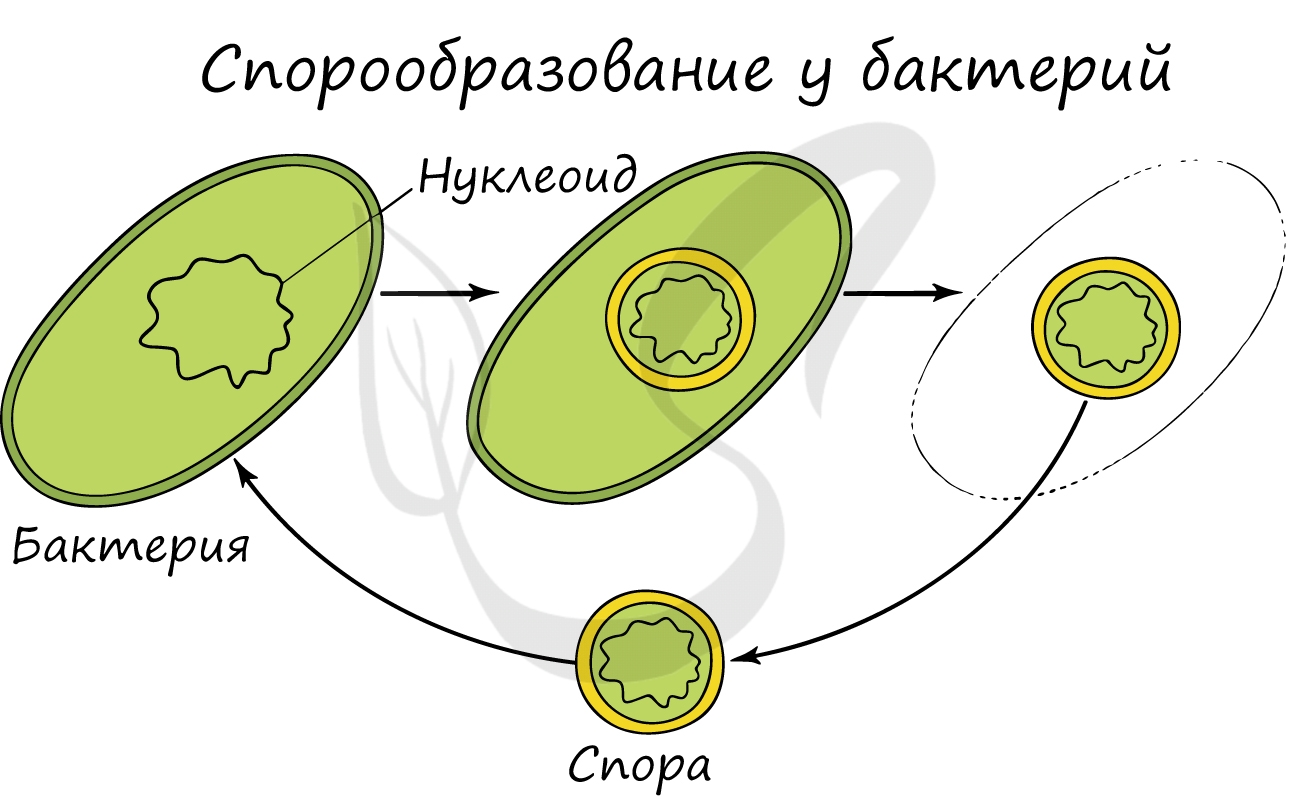

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду, уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

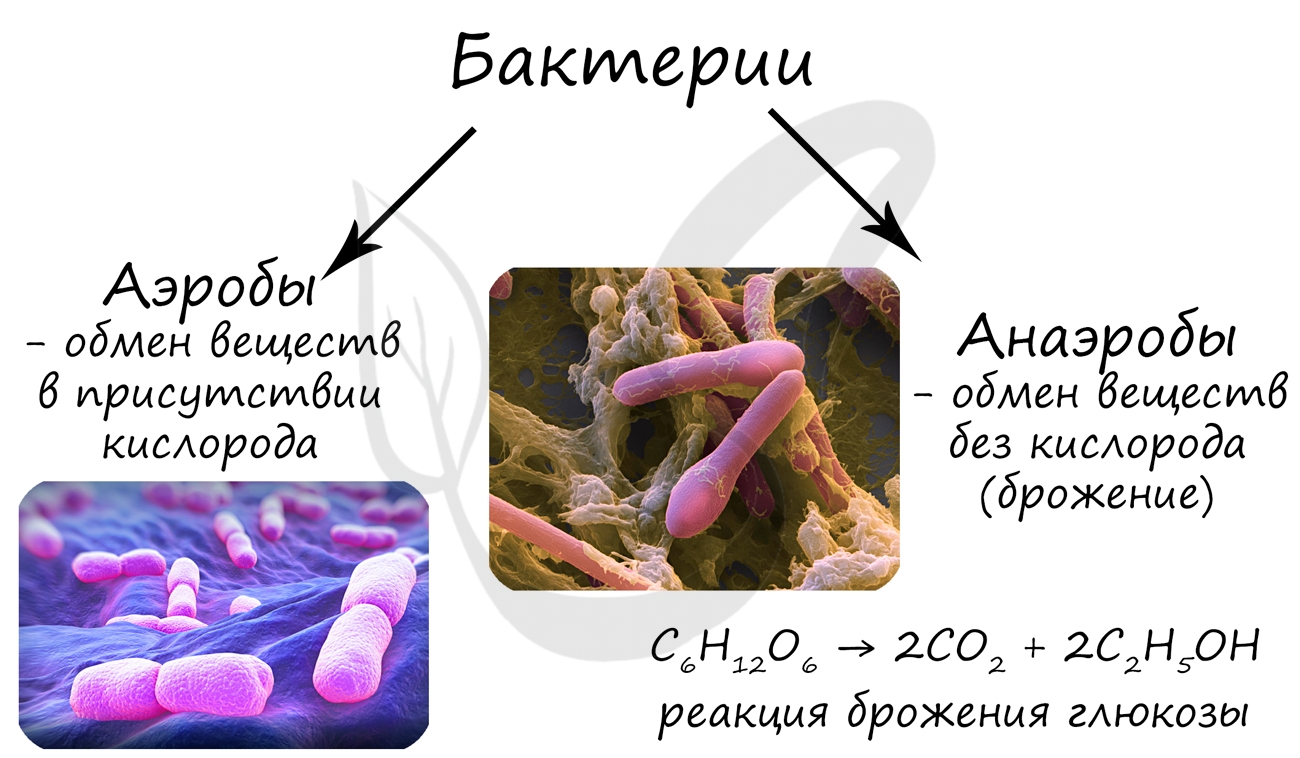

Энергетический обмен бактерий

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

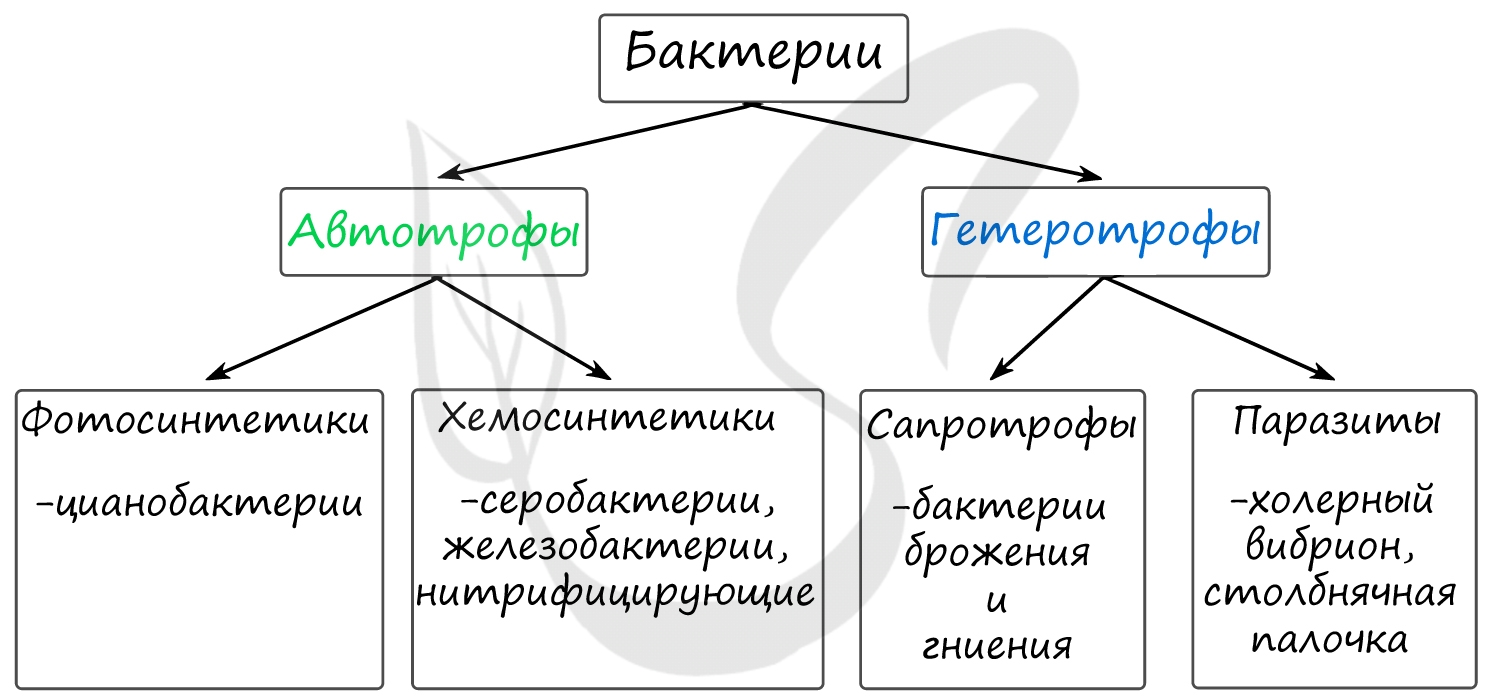

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

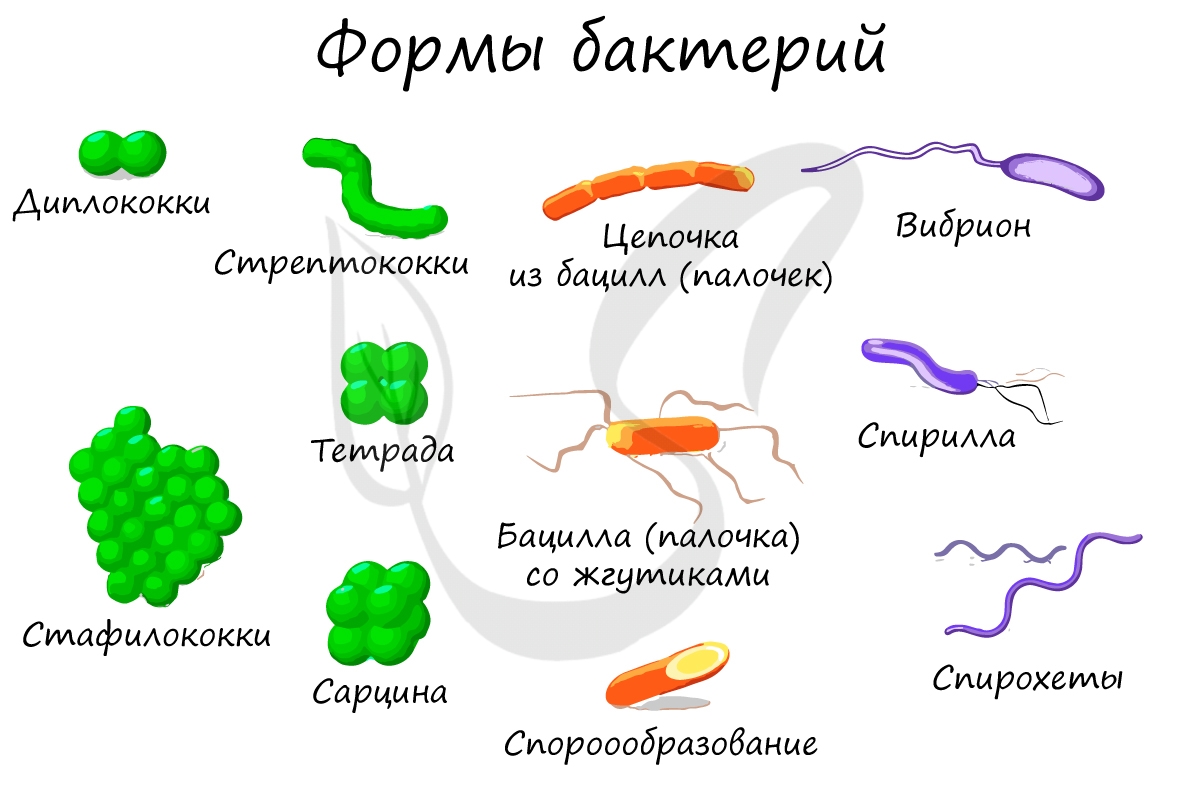

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

- Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди

- Диплококки — округлой формы, расположенные попарно

- Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга

- Палочки

- Вибрионы — изогнутые в виде запятой

- Спириллы — спирально извитые палочки

- Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки

Размножение бактерий

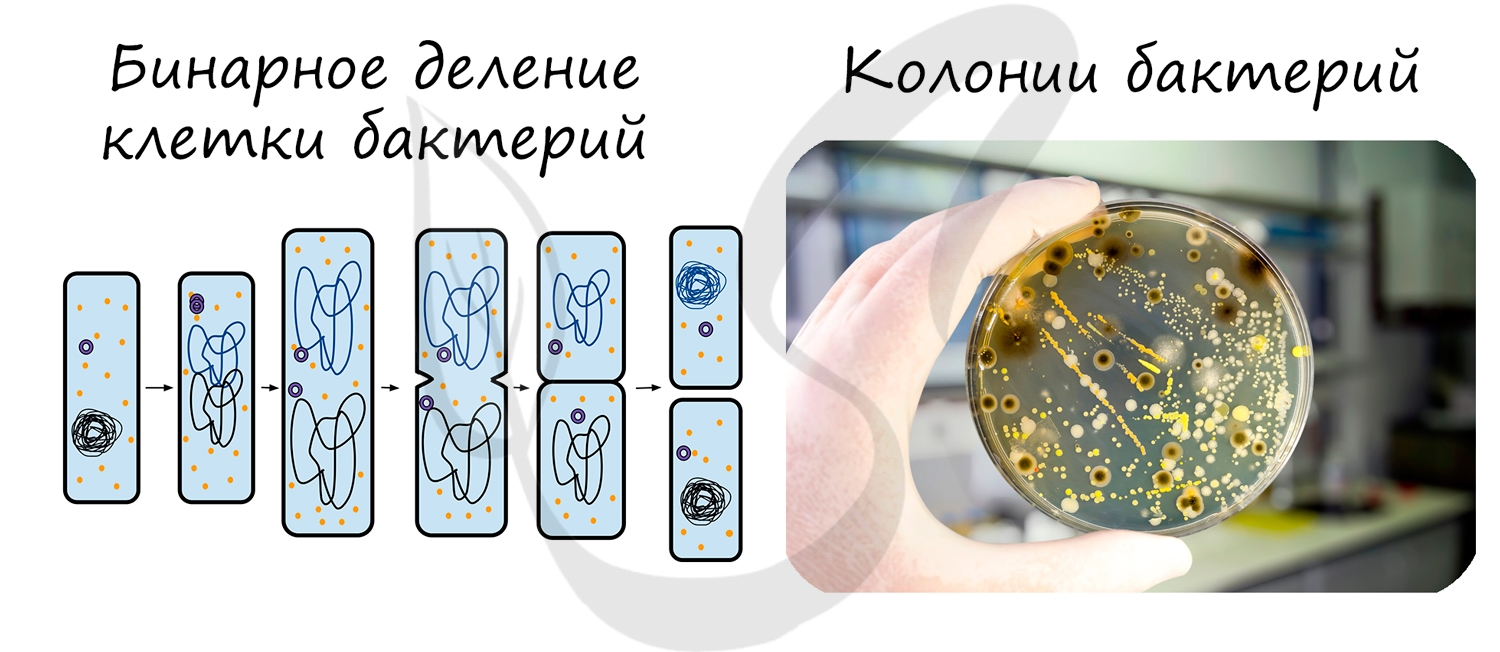

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра. Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток, образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

Бактериальные инфекции

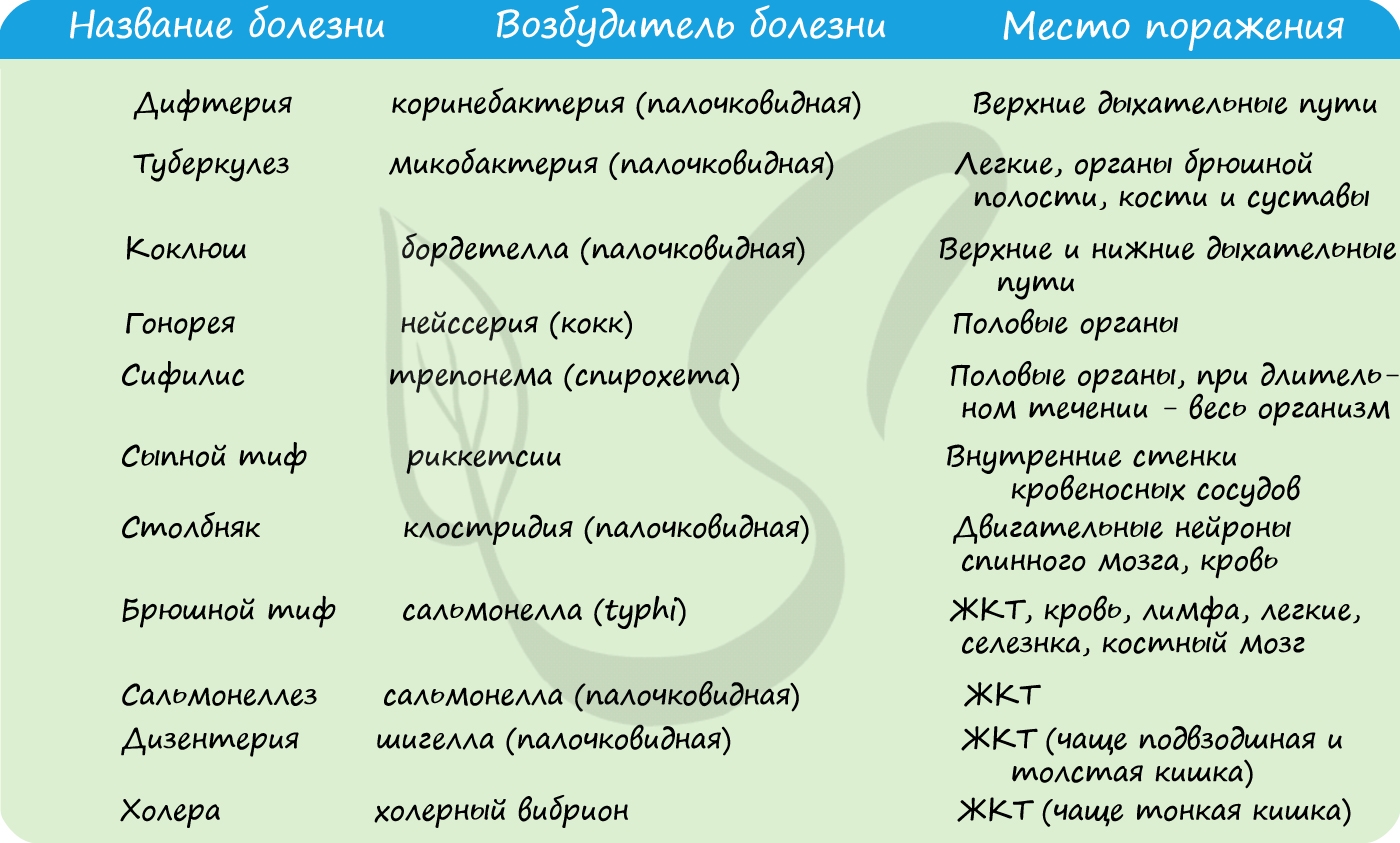

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание. Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник