- Гримуар

- Шумерская клинопись

- Шумерская клинопись

- Re: Шумерская клинопись

- Шумерская клинопись

- Читайте также

- Глава III Когда заговорила клинопись

- Лекция 5: Шумерская и Аккадская культура.

- Шумерская притча об «Иове»

- «Шумерская загадка» и ниппурский союз

- § 3. Шумерская цивилизация

- Брачная клинопись

- Шумерская загадка

- Клинопись

Гримуар

Шумерская клинопись

Шумерская клинопись

Непрочитанное сообщение Элизабетт » Пт фев 16, 2018 11:40 pm

Re: Шумерская клинопись

Непрочитанное сообщение KREOL_ » Вс мар 04, 2018 8:08 pm

Шумерский для простых смертных — Введение

Если вы читаете эту статью, то у вас, вероятно, уже есть некоторые основания для изучения шумерского языка. Но во всяком случае давайте кое о чём поговорим.

Шумерская грамматика — очень сложная тема. Когда мы начинаем изучать язык без носителей, с малым количеством источников, некоторые из которых написаны людьми, для которых шумерский не был родным языком, то, конечно, возникнет много трудностей. Однако, храбрые учёные собрали и восстановили приблизительную грамматику этого давно забытого языка. Изучение шумерского также усложняется системой письменности — клинопись очень трудна для запоминания и написания.

Автор рисунка — dariatkachoff

Однако, если вы всё же набрались смелости и решили изучать шумерский язык, то это доставит вам большое удовольствие. Для путешествия в глубь времен, когда человеческая цивилизация находилась только на начальной стадии развития, шумерский язык очень поможет. Возможно, с изучением шумерского немного изменится ваше мировоззрение, как это бывает с любым другим иностранным языком. Данный курс призван познакомить читателя с основами шумерского языка в понятной и простой форме.

Шумерский — это древний язык, на котором говорило население в Южном Междуречье в 4—3 тысячелетиях до н. э. Самоназвание языка — eme-gir15, где eme «язык», а значение gir15 точно не установлено, возможно, оно значит «благородный». Шумерский язык в каком-то смысле сирота: предпринимались неоднократные попытки найти связь с другим языком мира, но не получилось, поэтому шумерский язык считается языком-изолятом без языковой семьи.

Само собой разумеется, язык претерпел множество изменений в течение периода своей жизни. Даже после того, как он перестал быть разговорным, он использовался в качестве литературного и документного языка другими культурами. Что это означает? Мы имеем не один «шумерский» язык, а как раз наоборот, их чертовски много! Как выразился однажды один шумеролог: «существует столько шумерских грамматик, сколько шумерских грамматистов».

Самое главное — помнить, что шумеры не хотели запутать нас. Они хотели, чтобы то, что они писали, нашли мы. Шумеры хотели передать свои литературные достижения и наследие другим поколениями. Так что, когда вы будете читать шумерскую табличку, помните: она хочет быть прочитанной. Для этого требуется много усилий, но наградой будет знакомство с мыслями шумеров, которые, как и мы, мечтали и творили.

Происхождение и развитие письменности

Пиктографические глиняные таблички, на которые наносили «картинки» пером, уже встречаются в слое IVa города Урука, то есть примерно в 3100 годах до н. э. Многие архаичные тексты с трудом поддаются расшифровке, но примерно к 2600 годам до н. э. тексты становятся почти полностью понятны и состоят из развивающийся смешанной логографической и слоговой клинописной системы.

Пиктограммы шумерского языка могут изображать всю часть показываемого объекта либо его часть, либо абстрактные вещи, но всё же отдалённо имеющие связь с некой идеей.

Термины «идеограмма» и «логограмма» более или менее взаимозаменяемы и относятся к знакам, которые представляют собой «идеи» или «слова», но не отображают звучание.

Когда шумеры стали писать не пером, а угловатой палочкой для клинописи, они задались вопросом: а как нам создавать новые знаки для слов? Одним из способов образования новых клинописных знаков был метод gunû-мазков или šeššig-штрихов, названный так аккадскими писцами. Сравните два знака ниже. К первому знаку saĝ ‘голова’ были добавлены штрихи в области рта, так, образовался новый знак ka ‘рот’ (SAĜ-gunû).

Ещё одним способом образования новых знаков является комбинирование двух или трех знаков в один, например:

Ещё новые знаки можно образовать путём комбинирования одного внутри другого и объединением в лигатуру, но об этом речь пойдет ниже.

Правила транслитерации и произношение

Шумерский словоформы пишутся латинскими строчными буквами. Используется несколько особых символов:

ĝ — как звук двух последних букв в английском «sing» (ŋ), среднее между «г» и «н».

š — как русское «ш».

ḫ — как русское «х».

e — как русское «э».

Остальные произносятся так же, как латинские (b — б, k — к, r — р и т. д.). Помните, что мы на самом деле не знаем и никогда не узнаем, как реально произносится шумерский язык. Произношение шумерских слов в древних словарях передается аккадской, а не шумерской фонетикой через аккадскую слоговую клинопись. Это подобно тому, как в старых англо-русских словарях английские слова передавали русской фонетикой: to cut [кёть], whether [уэзсёръ] и т. п. Аккадская же фонетика была восстановлена при помощи существующих семитских языков, поэтому фонетика шумерского языка вдвойне неточна. Вы свободны произносить слова так, как можете.

Важным пунктом развития шумерского языка был принцип поливалентности, то есть объединение множества значений в одном знаке с разным произношением. Например:

ka ‘рот’ можно также прочитать, как kìri ‘нос’, zú ‘зуб’ или inim ‘слово’;

pa ‘ветвь’ можно также прочитать, как ĝidri ‘скипетр’, sìg ‘бить’ или ugula ‘мастер’;

utu ‘солнце’ можно также прочитать, как ud ‘свет, день, время’, babbar ‘яркий, белый’ или àh ‘высохший’;

Шумерский язык имеет большое количество омонимов — слов, которые произносятся одинаково, но имеют разные значения и пишутся разными знаками. Отсюда растёт предположение, что шумерский имел богатую тоновую систему (как в китайском) и много гортанных и придыхательных звуков, но доказать или опровергнуть это мы никогда не сможем. Посмотрим на пример: эти три слова читаются одинаково: du.

Чтобы отличать омонимы, учёные решили использовать

диакритические знаки (знаки «ударения» под разным направлением — акут и гравис) и цифровой индекс, который добавляется в соответствии с частотностью использования слова в древних текстах. Лучше посмотрим на нашем примере:

В некоторых версиях транслитерации диакритика заменяется на цифры 2 и 3:

Заглавные буквы или буквы верхнего регистра (капс) в транслитерации шумерского языка используется:

Когда точное значение знака неизвестно, непонятно или по ходу изложения несущественно. Например, в предложении KA-ĝu10 ma-gig («Моё KA делает мне больно») знак KA можно прочитать одновременно как ka ‘рот’, kìri ‘нос’ или zú ‘зуб’, а из контекста нельзя точно определить, что писарь имел в виду.

ugnim (KI.KUŠ.LU.ÚB.ĜAR)

Когда точное произношение неизвестно или непонятно. Например, в фразе a-SIS ‘солоноватая вода’ произношение второго знака точно учёным неизвестно: sis или ses?

Для разложения логограммы на компоненты. Например, слово ugnim ‘армия’ передается пятью знаками: ugnim (KI.KUŠ.LU.ÚB.ĜAR).

Детерминативы, то есть непроизносимые знаки, которые определяют категорию понятий, к которой относится слово, пишут над строкой. Детерминативы могут располагаться перед и после корня. Например, вот так ставятся детерминативы ki ‘земля, место’ и diĝir (d) ‘божество’: Urim5ki ‘город Ур’, dInanna — ‘имя богини Инанны’. Обо всех детерминативах мы поговорим в отдельном уроке. Помните, что детерминативы не произносятся!

Частично или полностью разрушенные знаки могут быть указаны с помощью квадратных скобок, например, lu[gal] или [lugal]. Места, в которых древний писец клинописью ошибся (да-да, шумеры тоже делали ошибки на письме), обозначаются скобками. Если же писец два раза написал по ошибке один и тот же знак, он обозначается в двойных > скобках.

Каждый знак на письме отделяется дефисом в шумерских словоформах, однако сейчас многие учёные не присоединяют дефисом прилагательные.

an-ki ‘небо и земля’ = ‘мир, вселенная’

dumu-tur или dumu tur ‘ребёнок и маленький’ = ‘маленький ребёнок’

Когда один знак пишется внутри, над или под другим это передается через символ ‘x’ с использованием заглавных букв. Например:

KAxA KA times A = nag ‘пить’ (KA ‘рот’, A ‘вода’)

Если два знака находятся близко друг к другу, особенно если они имеют несколько общих клиньев, то перед вами шумерская лигатура. Связь частей лигатур показывают знаком плюс ‘+’, хотя некоторые учёные используют точку:

GAL+LÚ GAL plus LÚ = lugal ‘царь’ (GAL ‘большой’ LÚ ‘человек’)

Двоеточие применяется в публикациях архаических или старо-шумерских текстах, в которых порядок знаков не является фиксированными, как в более поздние периоды. Таким образом, двоеточие говорит читателю, что порядок знаков транслитерации не такой, как он пишется клинописью. Например, za:gìn ‘ляпис-лазурь’ пишется наоборот — GÌN-ZA. Несколько двоеточий используется, чтобы указать, что правильный порядок знаков вообще неизвестен. Таким образом, транслитерация ba:bi:bu означает: «Я понятия не имею, какой знак идёт первым, вторым и третьим».

Есть ещё одна хитрость, разберём её с примера. Простая фраза «хороший ребёнок» пишется dumu-du10, и, вероятно, произносится /dumu du/. Но когда мы добавим суффикс -e для создания фразы ‘хорошим ребёнком’, вероятно, это произносится /dumu duge/. Cистема шумерского письма как бы «подхватывает» упавший согласный прилагательного, который и выражается в следующем слоговом знаке: Dumu-du10-GE.

Этот скрытый согласный обычно называют немецким термином «ауслаут». Так, в прилагательном du10 имеется ауслаут /g/. Поэтому зачастую приводится «короткая» и «долгая» версия для знака:

dùg, du10 ‘хорошо’;

kudr, ku5 ‘резать’;

dug4, du11 ‘делать’;

níĝ, nì ‘вещь, что-то’;

gudr, gu4 ‘бык’;

šag4, šà ‘сердце’;

В старой научной литературе длинная версия, как правило, использовалась везде: фраза «хорошим ребёнком», писалась dumu-dùg-ge. Но недостаток такого подхода в том, что читателю предлагается фактическое удвоение согласного. Так, многие имена шумерских правителей и божеств, известные с первых дней ассириологии, до сих пор приводятся в формах с удвоенными согласными, которые не отражают правильное шумерское произношение. Например, богиня Инанна, а не Инана, или король Месаннепадда, а не Месанепада.

После Второй мировой войны шумерологи стали больше использовать короткую версию, которой до сих пор отдают предпочтение большинство ученых. Тем не менее, нужно просто научиться комфортно обходится с двумя версиями каждого знака. Достаточно лишь узнать короткое чтение вместе с его ауслаутом, например du10(g), ku5(dr), и т. д.

Поэтому запомните: слово, у которого есть ауслаут, но за ним не следует гласная, произносится без ауслаута.

Полностью разработанная шумерская система письма использует логограммы (знаки слов или идей), слоговые знаки (звуковые значения, полученные из знаков слов) и детерминативы.

Многие шумерские логограммы пишутся одним знаком, например, a ‘вода’. Другие логограммы пишутся двумя или большим количеством знаков, представляющих из себя идеи, соединённые вместе, чтобы создать новую идею.

KAxA > naĝ ‘пить’ (комбинация KA ‘рот’ и A ‘вода’).

Такие составные логограммы следует отличать от сложных слов, которые состоят из двух или более логограмм:

kù-babbar ‘серебро’ («белый драгоценный металл»)

kù-sig17 ‘золото’ («желтый драгоценный металл»)

Логограммы используются в шумерском для написания именных и глагольных корней или слов. В аккадском они задействованы как своего рода сокращенная для аккадских слов, которые должны были написаны иначе, с использованием слоговых знаков. Например, аккадский писец мог написать фразу ‘царь пришел в свой дворец’ полностью слоговыми знаками: šar-ru-um a-na e-ka-al-li-šu il-li-kam, или он мог использовать шумерские логограммы для слов «король» и «дворец» и написать так: LUGAL a-na É.GAL-šu il-li-kam.

Слоговые знаки используются в основном для написания грамматических элементов, а также для слов, для которых не существовало подходящей логограммы. Зачастую, это значит, что слово было заимствованно в шумерский из другого языка. Например, sa-tu ‘гора’ из аккадского šadû.

Тексты на диалекте шумерского языка, эмесале, имеют большой процент слов, написанных слоговой клинописью. Например, на эмесале шумерское kalam ‘народ’ пишется ka-na-áĝ тремя слоговыми знаками. Иногда встречаются тексты, полностью записанные слоговой клинописью, но это, как правило, находят на окраинах распространения шумерской культуры и языка.

Итак, любой шумерский знак можно интерпретировать тремя способами:

Как одно или более логографическое значение, каждое со своим произношением. Необходимо развить такое чувство, чтобы уметь определять основное значение любого шумерского слова, и каким образом оно может быть использовано, чтобы передать ряд других идей и смыслов, для которых современные языки используют различные слова.

Как детерминатив.

Как слоговой знак.

Например, знак AN может означать:

Источник

Шумерская клинопись

Шумерская письменность, которая известна ученым по сохранившимся клинописным текстам XXIX–I веков до н. э., несмотря на активное изучение, до сих пор во многом остается тайной. Дело в том, что язык шумеров не похож ни на один из известных языков, поэтому не удалось установить его родство с какой-либо языковой группой.

Первоначально шумеры вели записи с помощью иероглифов – рисунков, обозначавших конкретные явления и понятия. В дальнейшем происходило совершенствование знаковой системы шумерского алфавита, которое привело к формированию клинописи в III тысячелетии до н. э. Это связано с тем, что записи велись на глиняных табличках: для удобства письма иероглифические символы постепенно преобразовались в систему клинообразных штрихов, наносившихся в разных направлениях и различных сочетаниях. Один клинописный символ обозначал слово или слог. Письменная система, разработанная шумерами, была заимствована аккадцами, эламитами, хеттами и некоторыми другими народами. Именно поэтому шумерская письменность сохранялась гораздо дольше, чем просуществовала сама цивилизация шумеров.

По данным исследований, единая письменная система в государствах Нижней Месопотамии применялась уже в IV–III тысячелетиях до н. э. Археологам удалось найти немало клинописных текстов. Это мифы, сказания, обрядовые песни и хвалебные гимны, басни, поговорки, споры-диалоги и назидания. Изначально шумеры создали письменность для хозяйственных нужд, однако вскоре стала появляться и художественная литература. Самые ранние культовые и художественные тексты датируются XXVI веком до н. э. Благодаря произведениям шумерских авторов получил развитие и распространение жанр сказания-спора, ставший популярным в литературе многих народов Древнего Востока.

Существует мнение, что шумерская письменность распространилась из одного места, являвшегося в то время авторитетным культурным центром. Многие данные, полученные в ходе научной работы, позволяют предполагать, что этим центром мог быть город Ниппур, в котором находилась школа для писцов.

Археологические раскопки развалин Ниппура впервые начались в 1889 году. Много ценных находок было сделано в ходе раскопок, которые производились вскоре после Второй мировой войны. В результате были обнаружены развалины трех храмов и большая клинописная библиотека с текстами, посвященными самым различным вопросам. Среди них был так называемый «школьный канон Ниппура» – произведение, предназначавшееся для изучения писцами. В него входили сказания о подвигах великих героев-полубогов Энмешарра, Лугальбанды и Гильгамеша, а также другие литературные произведения.

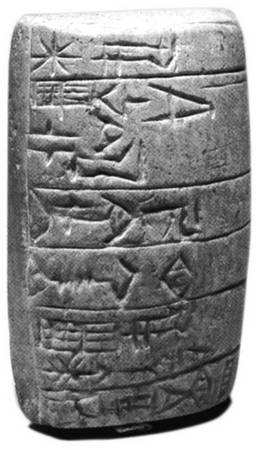

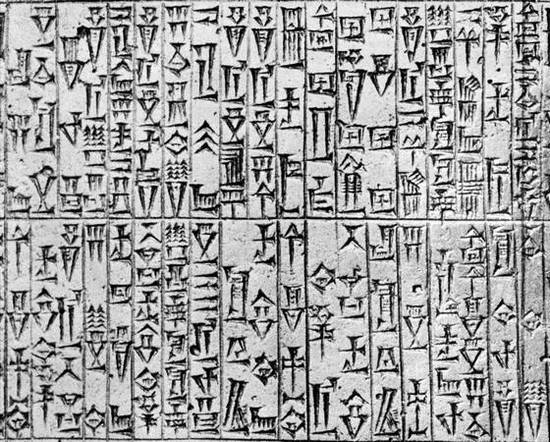

Шумерская клинопись: вверху — каменная табличка из библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала; внизу — фрагмент диоритовой стелы, на которой записан кодекс законов вавилонского царя Хаммурапи

Обширные клинописные библиотеки были найдены археологами и на развалинах многих других городов Месопотамии – Аккада, Лагаша, Ниневии и др.

Одним из важных памятников шумерской письменности является «Царский список», найденный в ходе раскопок Ниппура. Благодаря этому документу до нас дошли имена шумерских правителей, первыми из которых были герои-полубоги Энмешарр, Лугальбанда и Гильгамеш, и сказания об их деяниях.

Предания рассказывают о споре Энмешарра с правителем города Аратта, расположенного далеко на Востоке. Легенда связывает изобретение письменности именно с этим спором. Дело в том, что цари по очереди загадывали друг другу загадки. Никто не сумел запомнить одну из хитроумных загадок Энмешарра, из-за чего и возникла потребность в ином способе передачи информации, чем устная речь.

Ключ к расшифровке клинописных текстов был найден совершенно независимо друг от друга двумя исследователями-любителями Г. Гротенфендом и Д. Смитом. В 1802 году Гротенфенд, анализируя копии клинописных текстов, найденных на развалинах Персеполя, заметил, что все клинописные знаки имеют два основных направления: сверху вниз и слева направо. Он пришел к выводу, что тексты следует читать не в вертикальном, а в горизонтальном направлении слева направо.

Так как изучаемые им тексты были надгробными надписями, исследователь предположил, что они могут начинаться примерно так же, как и более поздние надписи на персидском языке: «Такой-то, великий царь, царь царей, царь таких-то мест, сын великого царя…» В результате анализа имеющихся текстов ученый пришел к выводу, что в надписях различаются те группы знаков, которые должны, согласно его теории, передавать имена царей.

Кроме того, вариантов первых двух групп символов, которые могли бы означать имена, было всего два, причем в некоторых текстах Гротенфенд обнаружил оба варианта.

Далее исследователь заметил, что в некоторых местах начальная формула текста не укладывается в его гипотетическую схему, а именно в одном месте отсутствует слово, обозначающее понятие «царь». Изучение расположения знаков в текстах позволило сделать предположение, что надписи принадлежат двум царям, отцу и сыну, причем дед царем не был. Так как Гротенфенду было известно, что надписи касаются персидских царей (по данным археологических исследований, в ходе которых были обнаружены эти тексты), он пришел к выводу, что, скорее всего, речь идет о Дарии и Ксерксе. Соотнося персидское написание имен с клинописным, Гротенфенд сумел расшифровать надписи.

Не менее интересна история исследования «Эпоса о Гильгамеше». В 1872 году сотрудник Британского музея Д. Смит занимался расшифровкой клинописных табличек, найденных при раскопках Ниневии. Среди сказаний о подвигах героя Гильгамеша, который на две трети был божеством и лишь на одну треть – смертным человеком, ученого особенно заинтересовал фрагмент легенды о Великом потопе:

Я открою, Гильгамеш, сокровенное слово,

И тайну богов расскажу тебе я.

Шуруппак – город, который ты знаешь,

Что лежит на берегу Евфрата;

Этот город древен, близки к нему боги.

Богов великих потоп устроить склонило их сердце… —

так говорит герою Утнапишти, переживший потоп и получивший от богов бессмертие. Однако далее в рассказе стали встречаться пропуски, куска текста явно недоставало.

В 1873 году Д. Смит поехал в Куюнджик, где ранее были обнаружены развалины Ниневии. Там ему посчастливилось найти недостающие клинописные таблички.

Изучив их, исследователь пришел к выводу, что Утнапишти – не кто иной, как библейский Ной.

Рассказ о ковчеге, или корабле, который заказал Утнапишти по совету бога Эа, описание страшного стихийного бедствия, обрушившегося на землю и истребившего все живое, кроме тех, кто поднялся на корабль, удивительно совпадает с библейским рассказом о Великом потопе. Даже голубь и ворон, которых после окончания ливня выпускает Утнапишти, чтобы выяснить, отхлынули воды или еще нет, есть и в библейском сказании. Согласно «Эпосу о Гильгамеше», бог Энлиль сделал Утнапишти и его жену подобными богам, то есть бессмертными. Они живут за рекой, отделяющей мир людей от потустороннего мира:

Доселе Утнапишти был человеком,

Отныне же Утнапишти и жена его нам, богам, подобны;

Пусть живет Утнапишти при устье рек, в отдаленье!

Гильгамеш, или Бильга-мес, имя которого нередко переводится как «предок-герой», герой шумерского эпоса, считался сыном героя Лугальбанды, верховного жреца Кулабы, правителя города Урук, и богини Нинсун.

Согласно «Царскому списку» из Ниппура, Гильгамеш 126 лет правил Уруком в XXVII–XXVI веках до н. э.

Гильгамеш со львом. VIII в. до н. э.

Гильгамеш являлся пятым царем первой династии, к которой принадлежали его отец Лугальбанда и Думузи, супруг богини любви и войны Инанны. Гильгамеш для шумеров не просто царь, но полубог, обладающий сверхчеловеческими качествами, поэтому его деяния и продолжительность его жизни значительно превосходят соответствующие характеристики последующих правителей Урука.

Имя Гильгамеша и имя его сына Ур-Нунгаля были обнаружены в перечне правителей, принимавших участие в строительстве и общешумерского храма Туммаль в Ниппуре. С деятельностью этого легендарного правителя связывается и возведение крепостной стены вокруг Урука.

Известно несколько древних сказаний о подвигах Гильгамеша. В сказании «Гильгамеш и Агга» повествуется о реальных событиях конца XXVII века до н. э., когда воины Урука одержали победу над войсками города Киш.

В сказании «Гильгамеш и гора бессмертного» рассказывается о походе в горы, где воины под предводительством Гильгамеша побеждают чудовище Хумбабу. Тексты двух сказаний – «Гильгамеш и небесный бык» и «Смерть Гильгамеша» – сохранились плохо.

Также до нас дошло сказание «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир», в котором нашли отражение представления древних шумеров об устройстве мира.

Согласно этому сказанию, в саду богини Инанны росло волшебное дерево, из древесины которого богиня предполагала сделать себе трон. Но на дереве поселились птица Анзуд – чудовище, вызывавшее грозу, и демон Лилит, а под корнями – змея. По просьбе богини Инанны Гильгамеш победил их, а из дерева изготовил для богини трон, ложе и волшебные музыкальные инструменты, под звуки которых танцевали юноши Урука. Но женщины Урука вознегодовали на шум, и музыкальные инструменты провалились в царство мертвых. Слуга правителя Урука, Энкиду, отправился за музыкальными инструментами, но не сумел вернуться назад. Однако по просьбе Гильгамеша боги позволили царю поговорить с Энкиду, который рассказал ему о законах царства мертвых.

Сказания о деяниях Гильгамеша стали основой аккадского эпоса, клинописные записи которого были обнаружены при раскопках Ниневии в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала, датированной второй половиной II тысячелетия до н. э. Существует также несколько отличающихся версий, записи которых были найдены при раскопках Вавилона и на развалинах Хеттского царства.

Тот текст, который был обнаружен в Ниневии, по легенде, был записан со слов урукского заклинателя Синлике-унинни. Сказание записано на 12 глиняных таблицах. Отдельные фрагменты этого эпоса были найдены в Ашшуре, Уруке и Султан-Тепе.

Дерзость и сила царя Урука заставила жителей города обратиться к богам за защитой от его произвола. Тогда боги создали из глины силача Энкиду, который вступил в единоборство с Гильгамешем. Однако герои стали не врагами, а друзьями. Они решили предпринять поход в горы за кедрами. В горах обитало чудовище Хумбаба, которого они победили.

Далее рассказывается о том, как богиня Инанна предложила Гильгамешу свою любовь, но он отверг ее, упрекая за неверность прежним возлюбленным. Тогда по просьбе богини боги посылают исполинского быка, который стремится уничтожить Урук. Гильгамеш и Энкиду побеждают и это чудовище, но гнев Инанны становится причиной смерти Энкиду, который внезапно теряет силы и умирает.

Гильгамеш горюет о погибшем друге. Он не может смириться с тем, что и его ждет смерть, поэтому отправляется на поиски травы, дающей бессмертие. Странствия Гильгамеша похожи на путешествия многих других легендарных героев в иной мир. Гильгамеш минует пустыню, переправляется через «воды смерти» и встречается с мудрым Утнапишти, пережившим потоп. Тот рассказывает герою, где можно отыскать траву бессмертия – она растет на дне моря. Герою удается ее добыть, но по пути домой он останавливается у источника и засыпает, а в это время траву проглатывает змея – поэтому змеи меняют кожу, тем самым обновляя свою жизнь. Гильгамешу приходится расстаться с мечтой о физическом бессмертии, но он верит, что слава о его деяниях будет жить в памяти людей.

Интересно отметить, что древним шумерским сказителям удалось показать, как меняется характер героя и его мировосприятие. Если вначале Гильгамеш демонстрирует свою силу, полагая, что никто не сможет противостоять ему, то по мере развития сюжета герой понимает, что жизнь человека кратка и быстротечна. Он задумывается о жизни и смерти, переживает горе и отчаяние. Гильгамеш не привык смиряться даже перед волей богов, поэтому мысль о неизбежности собственного конца вызывает у него протест.

Герой предпринимает все возможное и невозможное, чтобы вырваться из тесных рамок предначертанного судьбой. Пройденные испытания заставляют его понять, что для человека это возможно лишь благодаря его деяниям, слава о которых живет в легендах и преданиях.

Еще одним письменным памятником, выполненным клинописью, является свод законов вавилонского царя Хаммурапи, датированный приблизительно 1760 годом до н. э. Каменная плита с высеченным на ней текстом законов была найдена археологами в начале XX века при раскопках города Сузы. Немало копий кодекса Хаммурапи было найдено и при раскопках других городов Месопотамии, например Ниневии. Кодекс Хаммурапи отличается высокой степенью юридической проработанности понятий и суровостью наказаний за различные преступления. Законы Хаммурапи оказали огромное влияние на развитие права в целом и на своды законов разных народов в более поздние эпохи.

Однако кодекс Хаммурапи не был первым собранием шумерских законов. В 1947 году археолог Ф. Стиль при раскопках Ниппура обнаружил фрагменты законодательного свода царя Липит-Иштар, датированные XX веком до н. э. Кодексы законов существовали в Уре, Исине и Эшнунне: они, вероятно, были взяты за основу разработчиками кодекса Хаммурапи.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава III Когда заговорила клинопись

Глава III Когда заговорила клинопись Созданная за несколько тысячелетий до нашей эры, клинопись явилась выдающимся явлением в культурной жизни человечества, в истории человеческой цивилизации. Благодаря клинописи люди смогли зафиксировать свои достижения в различных

Лекция 5: Шумерская и Аккадская культура.

Лекция 5: Шумерская и Аккадская культура. Религиозное мировоззрение и искусство населения нижней Месопотамии III тысячелетия до н.э.Эмоционально окрашенное сопоставление явлений по принципу метафоры, т.е. путем совмещения и условного отождествления двух или более

Шумерская притча об «Иове»

Шумерская притча об «Иове» Рассказ о том, как на некоего человека — имя его не названо, — который отличался здоровьем и был богат, обрушились жестокие страдания, начинается призывом воздать хвалу богу и вознести к нему молитву. После этого пролога появляется безымянный

«Шумерская загадка» и ниппурский союз

«Шумерская загадка» и ниппурский союз С расселением в начале IV тыс. до н. э. на территории Нижней Месопотамии пришельцев-шумеров археологическая культура Убейд сменилась здесь культурой Урук. Судя по позднейшим воспоминаниям шумеров, первоначальным центром их поселения

§ 3. Шумерская цивилизация

§ 3. Шумерская цивилизация Одной из древнейших цивилизаций, наряду с древнеегипетской, является шумерская цивилизация. Она возникла в Передней Азии, в долине рек Тигр и Евфрат. Этот район по-гречески называли Месопотамией (что по-русски звучит как «междуречье»). В

Брачная клинопись

Брачная клинопись Для кого-то браки совершаются на небесах, для кого-то – на грешной земле. Для жителей древнего Междуречья браки совершались преимущественно в недрах бюрократической машины.На берегах Тигра и Евфрата вообще любили учет и контроль. Все события: и прошлые,

Шумерская загадка

Шумерская загадка Одна из традиционных загадок востоковедения — вопрос о прародине шумеров. Он остается не разрешен до сих пор, так как язык шумеров пока не удалось надежно связать ни с одной из известных ныне языковых групп, хотя кандидатур на такое родство

Клинопись

Клинопись В отличие от Египта, где близлежащие горы позволяют добывать камень в изобилии, в Месопотамии камень использовали мало (сохранилось всего несколько статуй и стел). Царские дворцы и храмы-зиккураты в виде многоэтажных башен строились из высушенной глины,

Источник