Классификация желез по способу выведения секрета

3. Железистые эпителии

Железистый эпителий состоит из железистых, или секреторных, клеток – гландулоцитов и базальной мембраны . Железистый эпителий образует большинство желез организма.

По количеству клеток:

1) одноклеточные (бокаловидная железа);

2) многоклеточные (подавляющее большинство желез). По расположению клеток в эпителиальном пласте:

1) эндоэпителиальные (бокаловидная железа);

По строению железы и способу выведения из нее секрета :

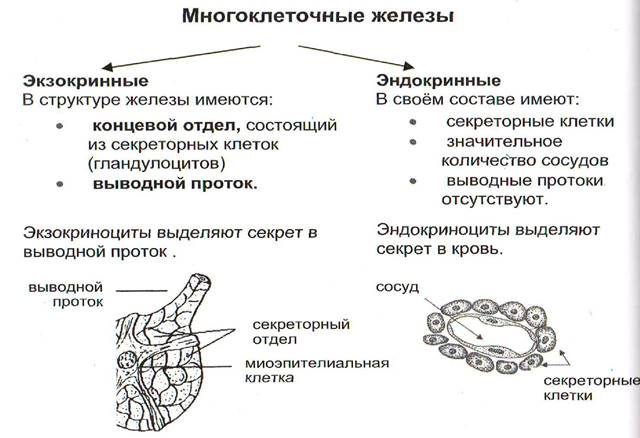

1) экзокринные железы: имеют выводные протоки, через которые на поверхность тела или в полости внутренних органов выделяются пищеварительные соки с ферментами, пот, слезу, молоко, сальный секрет и др.;

2) эндокринные железы: не имеют выводных протоков и выд еляются гормоны в кровь или лимфу (рис. 8).

По способу выделения секрета из железистой клетки:

По составу выделяемого секрета:

1) белковые (серозные);

3) смешанные ( белково -слизистые);

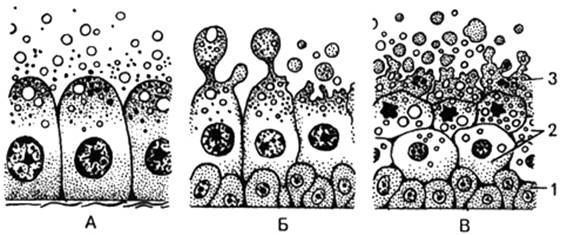

Рис. 8. Различные типы секреции: А — мерокриновый; Б — апокриновый; В — голокриновый; 1 — малодифференцированные клетки; 2 — перерождающиеся клетки; 3 — разрушающиеся клетки.

Гландулоциты осуществляют синтез, а также выделение специфических продуктов – секретов на поверхность кожи, слизистых оболочек и в полости ряда внутренних органов (внешняя (экзокринная) секреция) или в кровь и лимфу (внутренняя (эндокринная) секреция). Путем секреции в организме выполняются многие важные функции: образование молока, слюны, желудочного и кишечного сока, желчи, эндокринная (гуморальная) регуляция и др.

Гландулоциты разной формы с крупным ядром лежат на базальной мембране, в них хорошо развиты эндоплазматическая сеть, митохондрии и аппарат Гольджи с секреторными гранулами. В железистых клетках хорошо заметна полярная дифференцировка. Она обусловлена направленностью секреторных процессов, например, при внешней секреции от базальной к апикальной части клеток.

Для образования секрета из крови и лимфы в железистые клетки со стороны базальной поверхности поступают различные неорганические соединения, вода и низкомолекулярные органические вещества: аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты и др. Из этих продуктов в эндоплазматической сети синтезируются секреты и транспортируются в аппарат Гольджи , где постепенно накапливаются, подвергаются химической перестройке и оформляются в виде гранул, которые выделяются из гландулоцитов .

Синтез секрета и его выделение протекают практически непрерывно, но интенсивность выделения секрета может то усиливаться, то ослабевать. При этом выделение секрета (экструзия) может быть различным: в виде секреторных гранул или путем диффузии без оформления в гранулы, либо путем превращения всей цитоплазмы клетки в массу секрета.

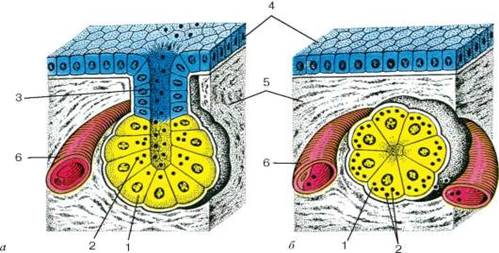

Различают три типа секреции: мерокриновый ( эккриновый ), апокриновый и голокриновый (рис. 8).

При мерокриновом типе секреции железистые клетки полностью сохраняют свою структуру (клетки слюнных желез). При апокриновом типе секреции происходит частичное разрушение железистых клеток (клеток молочных желез), т.е. вместе с секреторными продуктами отделяются либо апикальная часть цитоплазмы железистых клеток ( макроапокриновая секреция), или верхушки микроворсинок (микроапокриновая секреция).

Голокриновый тип секреции сопровождается накоплением секрета (жира) в цитоплазме и полным разрушением железистых клеток (клетки сальных желез кожи). Восстановление структуры железистых клеток происходит либо путем внутриклеточной регенерации (при мер о — и апокриновой секреции), либо с помощью клеточной регенерации, т.е. деления и дифференцировки камбиальных клеток (при голокриновой секреции).

Регуляция секреции идет через нервные и гуморальные механизмы: первые действуют через высвобождение клеточного кальция, а вторые – преимущественно путем накопления цАМФ .

Железы – органы, состоящие из секреторных клеток, вырабатывающих вещества различной химической природы и выделяющих их в выводные протоки (в экзокринных железах) или в кровь и лимфу (в эндокринных железах) (рис. 9, А, Б). Вырабатываемые железами секреты имеют важное значение для процессов пищеварения, роста, развития, взаимодействия с внешней средой и др. Многие железы – самостоятельные, анатомически оформленные органы (поджелудочная железа, крупные слюнные железы, щитовидная железа), некоторые являются лишь частью органов (одноклеточные железы желудка).

Эндокринные железы вырабатывают высокоактивные вещества — гормоны, поступающие непосредственно в кровь и отвечающие за гуморальную регуляцию. Поэтому они состоят только из железистых клеток и не имеют выводных протоков.

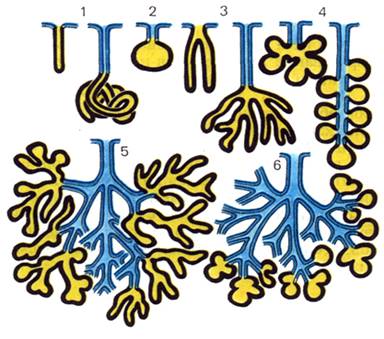

Экзокринные железы вырабатывают секреты , выделяющиеся через протоки во внешнюю среду, т.е. на поверхность кожи или в полости органов, выстланные эпителием. Они могут быть одноклеточными (например, бокаловидные клетки) и многоклеточными (рис. 10, 11).

Простые экзокринные железы имеют неветвящийся выводной проток, сложные железы – ветвящийся. В него открываются в неразветвленных железах по одному, а в разветвленных железах по нескольку концевых отделов, форма которых может быть в виде трубочки либо мешочка (альвеола) или промежуточного между ними типа.

В некоторых экзокринных железах, производных эктодермального (многослойного) эпителия, например в слюнных, помимо секреторных клеток, встречаются эпителиальные клетки, обладающие способностью сокращаться, – миоэпителиалъные клетки. В их цитоплазме присутствуют микрофиламенты , содержащие сократительные белки, при сокращении эти клетки сдавливают или сужают концевые отделы и, следовательно, облегчают выделение из них секрета.

Рис. 9. Строение экзокринной (А) и эндокринной железы (Б):

1 – железистые клетки клетки , 2 – секреты, 3 – проток, 4 – покровный эпителий, 5 – соединительная ткань, 6 – кровеносный капилляр.

Рис. 10. Разновидности экзокринных желез: 1 — простые трубчатые железы с неразветвленными концевыми отделами; 2 — простая альвеолярная железа с неразветвленным концевым отделом; 3 — простые трубчатые железы с разветвленными концевыми отделами; 4 — простые альвеолярные железы с разветвленными концевыми отделами; 5 — сложная альвеолярно-трубчатая железа с разветвленными концевыми отделами; 6 — сложная альвеолярная железа с разветвленными концевыми отделами.

Рис. 11. Различия желез внешней и внутренней секреции.

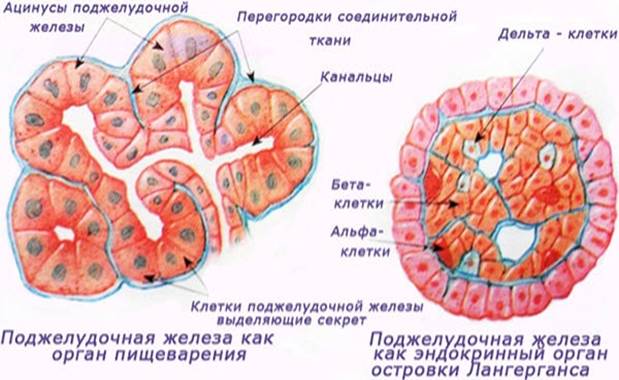

Рис. 12 . Экзокринные и эндокринные области поджелудочной железы.

Химический состав секрета может быть различным, в связи с этим экзокринные железы подразделяются на белковые (серозные), слизистые, белково -слизистые, сальные, солевые (потовые, слезные и др.).

Если определенная железа осуществляет экзокринную и эндокринную функцию, то ее называют железой смешанной секреции (рис. 12). Например, поджелудочная железа вырабатывает в островках Лангерганса альфа-клетками – гормон глюкагон, бета-клетками – инсулин, дельта-клетками – соматостатин , а в панкреатических дольках синтезируются пищеварительные ферменты панкреатического сока, выводимого через протоки в двенадцатиперстную кишку.

Источник

6.4.Классификация желез по способу выведения секрета

Кратко: По тому, как происходит секреция, различают 3 типа:

Мерокриновый (эккриновый) — клетки, выделяя секрет, сохраняют свою целостность (слюнные железы.)

Апокриновый — выделение секрета сопровождается частичным разрушением апикальных отделов секреторных клеток (молочные железы)

Голокриновый — выделяя секрет, клетки полностью разрушаются (сальные железы)

Подробнее: Выделение секрета из клетки. Может происходить по

Мерокриновому гранулы небольших размеров, цитолемма не разрушается, происходит по типу обратного пиноцитоза. Так работает большая часть желез: практически все потовые железы, железы желудка и кишечника.

Апокриновому так секретируют молочные и крупные потовые железы располагающиеся в области лба, подмышечных впадин (такой тип секреции встречается не всегда, а только в определенные периоды или возрасте).

Микроапокриновый гранулы секрета крупные по размеру, при выделении секрета отрываются микроворсинки.

Макроапокриновый при этом типе секреции полностью отрывается верхушка клетки.

Голокриновому консистенция секрета такова, что клетка полностью разрушается и секрет, как в контейнере выбрасывается наружу. Такой вид секреции характерен только для сальных желез кожи, имеющих альвеолярную форму со слабо разветвленным секреторным отделом, выводной проток не ветвится и открывается в воронку волоса. В таких железах на базальной мембране располагаются мелкие ростковые клетки.

6.5.Классификация желез по химической природе секрета

Кратко: По природе секрета экзокринные железы подразделяются на

Смешанные (белково-слизистые). В них секретируются и белковый, и слизистый секрет:

либо в разных клетках смешанных концевых отделов.

Подробно: Секрет, выделяемый железами может иметь белковый и серозный характер. Железы, выделяющие муцины, называются слизистыми (подъязычная железа). Секрет может иметь смешанный характер белково-слизистый. Секреторные отделы состоят из разных клеток белковых и слизистых (поднижнечелюстная железа). Она имеет дольчатое строение, где имеются несколько выводных протоков, которые выстланы однослойным эпителием и содержат миоэпителиальные клетки. Вставочные протоки, сливаясь образуют исчерченные, из слияния исчерченных образуются внутридольковые, из внутридольковых междольковые, которые формируют общий выводной проток, который выстлан многослойным эпителием. Секреторные отделы могут быть чисто белковыми, в которых секреторные клетки имеют конусовидную форму, ядро, хорошо выраженные органеллы и в апикальной части гранулы секрета. Снаружи от секреторных клеток располагаются ядра миоэпителиальных клеток. В смешанных секреторных отделах центральную часть занимают крупные светлые слизистые клетки, ядра которых сморщиваются и имеют неправильную форму, прижимаются к базальной мембране. Кроме слизистых, располагаются белковые клетки (видны в виде полулуний), которые имеют такое же строение, как и клетки белковых отделов. Также кнаружи имеются миоэпителиальные клетки. Между секреторными отделами и выделительными протоками располагаются прослойки соединительной ткани с кровеносными сосудами. Регенерация такая же высокая, как и у эпителиальных пластов.

Источник

Строение и функции сальных желез

Сальные железы являются производными, или придатками кожи. Они впервые были описаны анатомом Malpighi в 1689 г. Располагаются практически на всех участках кожного покрова, за исключением ладоней, подошв и тыла стоп. В подавляющем большинстве протоки сальных желез открываются в устья волосяных фолликулов длинных, щетинистых или пушковых волос. При этом собственно сальная железа располагается у корня волоса на границе сетчатого и сосочкового слоев дермы. Кроме того, сальные железы располагаются изолированно на следующих участках кожного покрова: области носа, лба, подбородка, углов глаз, краев век (железы хрящевого края век — мейбомиевые железы), красной каймы губ, места перехода кожи в слизистую оболочку носа, нижней трети прямой кишки, кожи сосков и периареолярной области грудных желез, головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти (тизониевы железы), а также на малых половых губах и клиторе.

Количество сальных желез на различных участках поверхности тела неодинаково. Так, например, в области тыла кистей, кожи голеней и на красной кайме губ их мало. Напротив, в области лба, надбровий, носогубного треугольника, подбородка (так называемая Т-зона), на волосистой части головы, а также в области ушных раковин, средней линии груди и в межлопаточной области спины число сальных желез велико и достигает 400-900 на квадратный сантиметр. Именно эти места большого скопления сальных желез поражаются при себорее — состоянии, при котором усилена секреция кожного сала. Большое количество сальных желез присутствует также в подмышечных впадинах, перианально и перигенитально. Там они анатомически связаны не только с волосяными фолликулами, но и с апокринными потовыми железами. Поэтому при их закупорке и воспалении возникает одна из тяжелых форм акне — суппуративный гидраденит, или инверсные акне. Указанные зоны с большим количеством сальных желез принято называть себорейными.

Сальные железы относят к простым альвеолярным железам с разветвленными концевыми отделами и выводными протоками. Концевые отделы образованы несколькими альвеолами (мешочками, дольками, ацинусами), состоящими из многослойного эпителия, в котором имеются клетки двух типов: базальные клетки и себоциты. Базальные клетки лежат на базальной мембране и образуют периферический, или ростковый слой концевого отдела железы. Себоциты мигрируют из базального слоя и дифференцируются. Эти клетки выполняют секреторную функцию, в них накапливаются в виде крупных включений липиды; в дальнейшем себоциты смещаются в направлении протока железы, распадаются и превращаются в секрет — кожное сало. Тип секреции, при котором клетка-продуцент липидов полностью погибает и формируется секрет железы, называется голокриновым, или голокринным. Следовательно, сальные железы являются типичными представителями голокринного типа секреции. Каждый концевой отдел имеет свой выводной проток, которые объединяются в общий; он выходит в волосяной фолликул. Широкий и короткий общий выводной проток выстлан многослойным плоским ороговевающим эпителием.

Сально-волосяные фолликулы и обособленно расположенные сальные железы обильно снабжаются кровью от поверхностного и глубокого дермальных сплетений. Данное обстоятельство имеет важное значение, поскольку с секретом сальных желез выделяются различные продукты метаболизма, а также токсиеские и некоторые лекарственные вещества (например, препараты йода, хлора, брома и др.), поступающие из крови.

Иннервация сальных желез осуществляется сложным нервным сплетением, окружающим сальные железы, волосяные фолликулы, а также потовые железы. В состав этих сплетений входят волокна вегетативной нервной системы.

На различных участках кожного покрова сальные железы имеют неодинаковую величину. Обычно наиболее мелкие сальные железы связаны с фолликулами длинных волос, а крупные и многодольчатые — с фолликулами пушковых. Значительную величину имеют многодольчатые сальные железы в себорейных зонах. Довольно крупные размеры они имеют на лобке, в области больших половых губ, а также по линии шва на коже полового члена. Кожа голеней, предплечий и тыльных поверхностей кистей снабжена мелкими одно- или двудольными сальными железами. Именно поэтому кожа в этих местах наиболее часто характеризуется повышенной сухостью.

В течение жизни сальные железы изменяют свои размеры. Так, они имеют сравнительно большую величину непосредственно после рождения и в первые месяцы жизни ребенка, а затем уменьшаются. Резкое увеличение размеров сальных желез происходит с началом полового созревания. Наибольшей величины сальные железы достигают к 18-35 годам. В старости они в значительной степени атрофируются, поэтому одним из признаков старения кожи является ее нарастающая сухость. Известно также, что у девочек усиление секреции кожного сала начинается раньше, чем у мальчиков. В дальнейшем у женщин отмечается замедление темпа выделения кожного сала в течение всей жизни, но оно сохраняется дольше, чем у мужчин.

Сальные железы выделяют сложный по составу секрет, который называют кожным салом. У взрослого человека за одни сутки в среднем вырабатывается около 20 грамм кожного сала. Выделению секрета сальных желез на поверхность кожи способствует сокращение гладкой мышцы, поднимающей волос. А сами волосы также покрыты тонкой водно-липидной пленкой.

Кожное сало, выделяясь из секреторного отдела сальных желез, заполняет их выводные протоки, устья волосяных фолликулов и постепенно распределяется по бороздкам кожи, покрывая всю поверхность кожи слоем толщиной 7-10 мкм. Одновременно на поверхность кожи попадает секрет потовых желез; при этом он смешивается с кожным салом и эмульгируется. Таким образом, на поверхности тела образуется сплошная, тонкая водно-жировая эмульсионная пленка, названная водно-липид- ной мантией. В состав водно-липидной мантии также входят керамиды рогового слоя (см. ниже). Эмульгирование кожного сала происходит благодаря гидрофильным высокомолекулярным алифатическим спиртам и холестерину, входящим в его состав. В зависимости от соотношения сала и пота на коже, образовавшаяся водно-жировая эмульсия может содержать больше жира (тип «вода в масле») или же больше воды (тип «масло в воде»). Так, например, при высокой температуре окружающего воздуха и усиленном потоотделении на коже образуется эмульсия типа «масло в воде», а при низкой температуре и незначительном потоотделении — типа «вода в масле». На себорейных участках эмульсия типа «вода в масле» образуется и при более высокой температуре.

По своему химическому составу кожное сало представляет собой смесь липидов. В его состав входят в основном свободные и связанные (этерифицированные) жирные кислоты. Кроме того, в кожном сале обнаруживают в небольшом количестве углеводороды, многоатомные алкоголи, глицерин, холестерол и его эфиры, эфиры воска, сквален, фосфолипиды, каротин, а также метаболиты стероидных гормонов. Среди свободных жирных кислот обнаруживают все жирные кислоты с количеством атомов углерода от 1 до 22. В их число входят высшие и низшие жирные кислоты, насыщенные и ненасыщенные, с прямой и разветвленной цепью углеродных атомов.

Основную часть свободных жирных кислот составляют высшие жирные кислоты и их гомологи с 14 (миристиновая), 16 (пальмитиновая) и 18 (насыщенная — стеариновая и ненасыщенная — олеиновая) атомами углерода в цепи. Растворимые в воде низшие жирные кислоты (муравьиная, уксусная, пропионо- вая, масляная, валериановая, капроновая, энантовая, пеларгоновая, каприновая и ундециленовая) и их гомологи содержатся в кожном сале в незначительном количестве. При этом известно, что содержание свободных высших жирных кислот составляет 25% по отношению к весу кожного сала, а свободных низших жирных кислот всего — 5,5%. Следует также подчеркнуть, что свободные низшие жирные кислоты с числом углеродных атомов от 1 до 13, обладают фунгицидными, бактерицидными и вирусостатическими свойствами, выполняя тем самым функцию своеобразного «биологического тормоза» в защитной системе поверхности кожи.

Кожа как уникальная структура по праву сравнивается многими авторами с кирпичной стеной, где роль «кирпичей» выполняют корнеоциты (постклеточные структуры рогового слоя), а «цемента» — высокоспециализированные и уникально организованные межклеточные липиды. К таким липидам относят керамиды (от англ. ceramides), холестерол, жирные кислоты, а также фосфолипиды, гликосилкерамиды, свободные сфингоидные основания и сульфат холестерола. Указанные липиды формируют основной барьер для воды, препятствуя тем самым трансэпидермальной потере воды (transepidermal water loss — TEWL). Они также играют роль особого межклеточного цементирующего вещества, дающего прочность сцепления постклеточных структур рогового слоя и обеспечивающего целостность кожи. В настоящее время известно, что в роговом слое эпидермиса имеется шесть основных классов так называемых «свободных», не связанных с корнеоцитами, керамидов и два основных класса керамидов, ковалентно связанных с поверхностью корнеоцитов (классы А и В). Состав керамидов в роговом слое кожи у людей весьма вариабелен и зависит от расы, сопутствующих соматических заболеваний, возраста, окружающей среды и ряда других факторов. Керамиды имеют довольно сложное химическое строение. Большинство из них представляют собой длинные цепи сфингоидного основания с количеством атомов углерода от 16 до 22; реже они представлены дигидросфингозином, фитосфингозином и 6-гидро- ксисфингозином. Сфингоидные основания соединены с различными жирными кислотами (олеиновой, линолевой и др.), в том числе и со свободными низшими жирными кислотами, выполняющими ряд важных биологических функций. К функциям керамидов относят не только удержание воды в коже, но и регуляцию темпа десквамации, а также влияние на диффе- ренцировку кератиноцитов. Показано, чтосфингозин способен регулировать темп обновления эпителиального пласта, препятствуя его быстрой смене без нормальной дифференцировки кератиноцитов.

Секреция кожного сала регулируется в основном гормональными и в меньшей степени нейрогенными механизмами.

Гормональная регуляция секреции кожного сала осуществляется через андрогены, а именно, тестостероном, который является основным гормоном, усиливающим секрецию кожного сала. Именно к этому половому гормону имеются рецепторы на мембране клеток себоцитов. Взаимодействуя с рецептором на поверхности клетки, продуцирующей кожное сало, тестостерон под действием энзима 5-а-редуктазы преобразуется в свой активный метаболит — дегидротестостерон, который непосредственно увеличивает продукцию секрета. Было доказано, что сальные железы различной локализации имеют разное количество рецепторов к тестостерону. Этим объясняется тот факт, что у ряда пациентов нередко поражаются определенные зоны, например, только кожа в области подбородка или только кожа спины и т.д. Количество биологически активного анд- рогена, как и чувствительность рецепторов себоцитов к нему, и активность 5-а-редуктазы, определяющие скорость секреции сальных желез, генетически детерминированы. В целом же, гормональная регуляция секреции кожного сала может осуществляться на четырех уровнях: гипоталамус, гипофиз, кора надпочечников и половые железы.

К гормонам, подавляющим салоотделение, относятся эстрогены, так как их преобладание приводит к уменьшению действия андрогенов. Однако подавляющий секрецию кожного сала эффект эстрогенов выражен значительно меньше, чем эффект андрогенов, которые стимулируют салоотделение.

Что касается нейрогенной регуляции секреции, то она в основном осуществляется вегетативной нервной системой. Усиленное салоотделение обнаруживают у лиц с ваготонией; при этом возможно появление и других симптомов повышенного тонуса вагуса — резко усиленной потливости, стойкого красного дермографизма, акроцианоза. Изменение тонуса вегетативной нервной системы, иннервирующей мышцы, поднимающие волос, приводит к более быстрому опорожнению кожного сала из сальных желез, связанных с волосяным фолликулом. Считается, что не только вегетативная нервная система оказывает влияние на секрецию кожного сала. Известно также, что салоотделение отчетливо усиливается при различных поражениях коры головного мозга (инсульт) или при некоторых подкорковых нарушениях при энцефалите, паркинсонизме, диэнцефальных нарушениях, а также при поражении периферических нервов. Значительные нарушения салоотделения встречаются и у больных такими психическими заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный и инфекционный психозы, эпилепсия, различные депрессивные состояния. По-видимому, во всех указанных состояниях более существенное значение имеют изменение выброса гормонов гипофиза и гипоталамуса и опосредованное действие на содержание тестостерона.

В заключение следует подчеркнуть биологическую роль сальных желез. Прежде всего, сальные железы выделяют кожное сало, которое входит в состав водно-липидной мантии кожи. Водно-липидная эмульсия, образующаяся на поверхности кожи, оказывает следующие воздействия:

Придает эластичность коже и препятствует ее пересушиванию.

Регулирует темпы десквамации и дифференцировку кератиноцитов.

Способствует поддержанию постоянной температуры тела за счет изменений физического состава водно-липидной мантии.

Нейтрализует щелочи, попадающие на поверхность кожи, органическими жирными кислотами и поддерживает постоянный слабо-кислый рН (4,5-5,5).

Подавляет размножение бактерий, грибов, вирусов благодаря свободным низшим жирным кислотам и некоторым другим веществам, входящим в состав кожного сала, пота и рогового слоя.

Является одним из путей экскреции различных продуктов обмена, а также лекарственных и токсических веществ.

Источник