- Классификация тормозов

- Классификация видов торможения по способу создания тормозной силы

- Вагонник.РФ

- четверг, 11 февраля 2016 г.

- Классификация тормозов и их основные свойства

- Пневматические тормоза.

- Классификация тормозов

- Содержание

- Общие сведения

- Виды электрического торможения

- Динамические тормоза

- Фрикционные тормоза

- Автотормоза

- Неавтоматические тормоза

Классификация тормозов

Тормоза классифицируются по способу создания тормозной силы, свойствам системы управления и по назначению.

По способу создания тормозной силы различают фрикционные тормоза (колодочные и дисковые) и динамические (электродинамические, гидродинамические и реверсивные).

По свойствам системы управления различаю тормоза автоматические (прямодействующие и непрямодействующие) и неавтоматические (прямодействующие).

Автоматические тормоза должны автоматически приходить в действие (затормаживать) при определенном темпе снижения давления в тормозной магистрали.

Прямодействие или непрямодействие автоматического тормоза определяется конструкцией воздухораспределителя. Прямодействующий автоматический тормоз — это тормоз грузовых вагонов, оборудованный воздухораспределителем усл.№ 483, который способен поддерживать установленное давление в тормозном цилиндре независимо от плотности последнего.

Непрямодействующий автоматический — это тормоз пассажирских вагонов, оборудованный воздухораспределителем усл.№ 292, который не восполняет утечки сжатого воздуха из тормозного цилиндра.

Примером прямодействующего неавтоматического тормоза служит вспомогательный локомотивный тормоз. В случае приведения его в действие воздух из главных резервуаров поступает в тормозные цилиндры.

По назначению тормоза бывают грузовые, пассажирские и скоростные. В этом случае за характеристику их работы принимают время наполнения и опорожнения тормозного цилиндра.

Источник

Классификация видов торможения по способу создания тормозной силы

По способам создания тормозной силы различают тормоза фрикционные и динамические; по характеру управления – автоматического и неавтоматического действия. Фрикционные тормоза создают тормозную силу в месте контакта колеса и рельса при их сцеплении в результате воздействия тормозных колодок на поверхности катания колес (колодочные тормоза) либо тормозных накладок на диски, закрепленные на колесных парах (дисковые тормоза), а также за счет притяжения возбуждаемых током тормозных магнитов непосредственно к рельсам. В последнем случае, т. н. фрикционные рельсовые тормоза, используемые на скоростном либо на специальном промышленном подвижном составе, работающем на особо крутых уклонах (более 0,04), действуют независимо от сцепления колес с рельсами.

В динамических тормозах сила торможения может создаваться электромагнитным полем при переключении электрических двигателей в генераторный режим, а тормозная энергия гасится в реостатах либо передается в контактную сеть – электродинамические тормоза (реостатные, рекуперативные либо рекуперативно-реостатные), или за счет соответствующего переключения гидропередачи на тяговом подвижном составе с гидропередачей – гидродинамическое торможение.

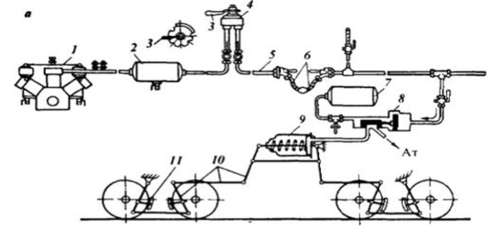

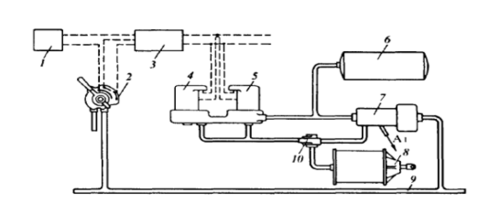

Фрикционные тормоза имеют пневматический привод и приводятся в действие сжатым воздухом, поступающим к вагонам поезда через тормозную магистраль, которая одновременно является управляющей. Торможение обеспечивается снижением давления в тормозной магистрали, отпуск тормозов – его повышением. Любой разрыв состава либо разъединение тормозной магистрали (открытие стоп-крана, сообщающего тормозную магистраль с атмосферой) приводит к автоматическому торможению поезда. Для длительного удержания подвижного состава на месте используется ручной привод тормоза (ручные тормоза) или тормозные башмаки, устанавливаемые на рельсы. Для обеспечения безопасности движения необходимым свойством тормозов, применяемых в качестве основных, является автоматичность их действия. Автотормоза срабатывают при разрыве состава независимо от поведения машиниста. Используются тормоза с пневматическим или электрическим управлением, которое обеспечивает срабатывание системы на торможение при снижении соответственно давления в тормозной магистрали или напряжения в электрических цепях управления. Допускаемая максимальная скорость движения поезда устанавливается с расчетом на срабатывание фрикционного автоматического тормоза, который гарантирует безопасность движения. К такому тормозу предъявляются требования отсутствия неконтролируемых отказов и переход на торможение с максимальной тормозной силой при неисправностях, исключающих нормальное управление тормозом, например, при разрыве цепи управления.

В то же время на подвижном составе широко применяются неавтоматические тормоза, которые имеют ручной привод либо приводятся в действие повышением давления или электрического напряжения в управляющей магистрали. К неавтоматическим относятся ручные тормоза, вспомогательные тормоза локомотивов, электропневматические тормоза пассажирского подвижного состава.

Эффективность тормозных средств является одним из важнейших условий, определяющих возможность повышения веса и скорости движения поездов, пропускной и провозной способности железных дорог. От свойств и состояния тормозного оборудования подвижного состава в значительной степени зависит безопасность движения.

Первая попытка применения автоматического тормоза на подвижном составе была предпринята в 1847 г. Этот тормоз был механическим и управлялся с помощью троса, натянутого вдоль поезда.

В 1869 г. появился первый пневматический неавтоматический тормоз, который не обеспечивал торможение поезда при разъединении воздушных рукавов, а в 1872 г. — автоматический, особенностью которого являлось наличие на каждом вагоне воздухораспределителя и запасного резервуара.

В России широкое внедрение автоматического тормоза началось в 1882 г., в связи с чем в Петербурге в 1899 г. фирмой «Вес-тингауз» был построен тормозной завод. Первым изобретателем отечественного автоматического тормоза был машинист Ф. П. Казанцев. Его двухпроводной «неистощимый тормоз» был успешно испытан в пассажирском поезде в 1910 г. В 1923 г. Московский тормозной завод выпустил первые образцы отечественных тормозов системы Ф. П. Казанцева для пассажирских поездов. В 1927 г. Ф. П. Казанцев создал воздухораспределитель нового типа. Вскоре такими воздухораспределителями были оборудованы грузовые поезда.

Большие заслуги в деле создания и оснащения подвижного состава отечественными пневматическими автотормозами принадлежат известному изобретателю И. К. Матросову. Воздухораспределитель уел. № 320 его конструкции в 1932 г. был принят в качестве типового для грузового подвижного состава. В 1950—60 гг. практически весь подвижной состав железных дорог СССР был оборудован воздухораспределителями уел. N° 270 и уел. N° 292 и концевыми кранами системы и конструкции И. К. Матросова.

Широкое применение электропневматических тормозов на электропоездах началось с 1948 г., а в пассажирских поездах с локомотивной тягой — с 1958 г., когда Московский тормозной завод приступил к серийному выпуску электровоздухораспределителей усл. № 170 и уел. № 305.

С 1947 г. вагонный парк железных дорог СССР начал оснащаться автоматическими регуляторами тормозной рычажной передачи, а с 1966 г. — автоматическими регуляторами режимов (авторежимами торможения). Начиная с 1964 г. вагоны стали оборудоваться композиционными колодками, эксплуатационные и технологические качества которых продолжают совершенствоваться и сегодня.

Большую роль в развитии отечественного тормозостроения сыграли работы по теории торможения, основоположником которой является профессор Н. П. Петров. Современное развитие наука о торможении получила в трудах известных ученых В. Ф. Егор-ченко, В. Г. Иноземцева, Б.Л.Карвацкого, В. М. Казаринова и др.

В процессе развития и совершенствования тормозов большое внимание уделяется созданию новых устройств и систем безопасности, связанных с работой приборов тормозного оборудования, систем автоведения поезда, систем автоматического управления тормозами (САУТ), локомотивных скоростемеров. Только за последнее десятилетие были разработаны и внедрены в эксплуатацию устройство контроля параметров движения поезда «Дозор», телеметрическая система контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ), электронный скоростемер КПД-3 (КПД-ЗВ), комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ) и др.

В учебнике рассмотрены устройство и действие приборов управления тормозами, компрессоров и воздушных резервуаров, приборов торможения и тормозных рычажных передач, автоматической локомотивной сигнализации и автостопов, а также вопросы технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами. Приведены схемы расположения пневматического тормозного оборудования на подвижном составе и показано взаимодействие тормозных приборов.

Описание приборов и устройств тормозного оборудования паровозов, а также скоростного подвижного состава в настоящем учебнике не приводится, так как эти вопросы достаточно подробно изложены в специальной литературе.

| Часовой пояс GMT +3, время: 02:45 . |