Системы контактной сети. Классификация подвесок.

Контактная сеть электрифицированных железных дорог состоит из воздушной подвески, опорных и поддерживающих конструкций. К последним подвешены контактные, несущие и усиливающие провода и различные вспомогательные устройства. По конструкции контактные сети постоянного тока 3000 В и однофазного переменного тока 25 кВ имеют много общего и отличаются только лишь уровнем изоляции. На дорогах переменного тока вследствие меньших токов поездов площадь сечения проводов контактной сети меньше.

|

На электрифицированных железных дорогах применяют воздушные контактные подвески. Их разделяют на простые и цепные. Простая подвеска состоит из провода, подвешенного к поддерживающим конструкциям, расположенным друг от друга на расстоянии длины пролета (30 — 40 м). Ее используют в трамвайных, троллейбусных сетях и на второстепенных путях станций железных дорог, где скорость движения не превышает 35 — 40 км/ч.

Рис.105. Схема одинарной цепной подвески.

1 – консоль; 2 – изолятор; 3 – фиксатор; 4 – струна; 5 – контактный провод; 6 – несущий трос.

Для высоких скоростей служат цепные подвески (рис.105 ), в которых контактные провода подвешивают на струнах к несущему тросу. Трос крепится через изоляторы к поддерживающим конструкциям. Для фик-

сации контактного провода относительно оси токоприемника и предот-

вращения отклонения его при ветре на опорах устанавливаются фиксаторы.

Цепные подвески классифицируют по ряду признаков:

—

|

по способу подвешивания контактных проводов к несущему тросу: одинарные (рис. 105) и двойные ( рис. 106); в двойной подвеске контактный провод подвешивают к несущему тросу через промежуточный трос;

Рис. 106. Двойная цепная подвеска с рессорными струнами.

— по способу натяжения проводов: некомпенсированные, полукомпенсированные и компенсированные;

— по типу струн, расположенных у опор, с простыми и рессорными струнами;

— по расположению проводов подвесок в плане на прямых участках пути: вертикальные, полукосые, косые и ромбовидные; на кривых участках — хордовые и косые.

Некомпенсированной цепной подвеской называют такую, в которой несущий трос НТ и контактный провод КП жестко анкеруют на конечных (анкерных) опорах.

В полукомпенсированной цепной подвеске НТ закрепляется жестко на анкерных опорах, КП имеет грузовые компенсаторы К, поэтому в нем поддерживается примерно постоянное натяжение при различных температурах. Полукомпенсированные подвески выполняют с одним и двумя контактными проводами. Двойные контактные провода улучшают условия токосъема и повышают ветроустойчивость подвески.

Компенсированной цепной подвеской называют такую, в которой несущий трос и контактный провод имеют компенсаторы (рис.107).

Рис.107. Компенсированная подвеска.

1 – коромысло; 2 – тормозное устройство: 3 – компенсатор.

Стрела провеса несущего троса при всех температурах остается

неизменной, а контактный провод сохраняет заданное ему положение. Для получения равномерной эластичности подвески контактный провод располагают с небольшим (8-10 см) положительным провесом. При изменениях температуры струны сохраняют вертикальное положение, смещаясь вправо или влево.

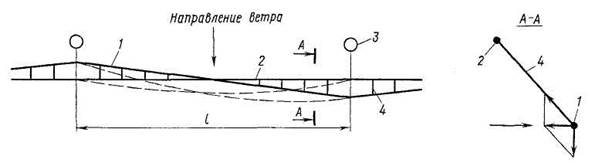

В зависимости от расположения проводов подвесок в плане различают полукосую, косую, ромбовидную и вертикальную подвески. Наибольшее распространение получила полукосая подвеска (рис. 108), у которой контактный провод КП расположен зигзагообразно относительно оси пути, а несущий трос НТ — над осью пути. На железных дорогах СССР принято, что зигзаги на смежных опорах направлены в разные стороны от оси пути. Нормальный зигзаг составляет ±300 мм. Полукосая подвеска проста по конструкции, обеспечивает равномерный износ контактных пластин токоприемника.

|

При косой подвеске (рис. 108) контактный провод расположен с зигзагом ±300 мм, а несущий трос у тех же опор с зигзагом 1 м, противоположным зигзагу контактного провода. Перекос струн поперек пути большой, что создает хорошую ветроустойчивость подвески. Недостатком ее является сложность монтажа. Применяют такую подвеску в районах с сильными ветрами.

Рис. 108. Расположение проводов полукосой (а), косой (б) и ромбовидной (в) подвесок в плане на прямых участках пути.

В ромбовидной подвеске (рис. 108) контактные провода располагаются в горизонтальной плоскости у опор с разносторонним зигзагом 300-

400мм. Ромбовидная подвеска монтируется на участках постоянного тока в районах с сильными ветрами.

Вертикальная (хордовая) подвеска предназначается для кривых участков пути (рис. 71, а). Контактный провод КП и несущий трос НТ располагают в одной вертикальной плоскости и по хорде относительно оси пути. Контактный провод у опор смещают в наружную сторону кривой на расстояние, называемое выносом. Нормальный вынос на кривых равен 400 мм. Хордовая подвеска проста по конструкции и широко применяется. При косой подвеске в кривых (рис. 71, б) контактный провод расположен в вертикальной плоскости оси пути, а несущий трос смещен в наружную сторону кривой. Струны при этом занимают наклонное положение. Косая подвеска позволяет увеличить пролет между опорами.

Источник

Цепные контактные подвески

В цепных контактных подвесках (рис. 5.3) контактный провод 2 (или контактные провода) подвешивают с помощью легких подвесок (струн) 4—7 непосредственно или через вспомогательный провод 3 (или провода) к несущему тросу Л закрепленному на поддерживающих устройствах.

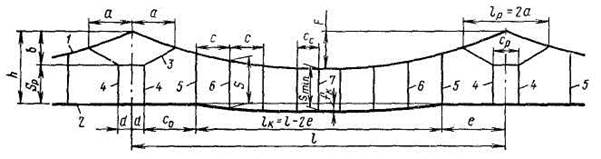

Рис. 5.3. Схема рессорной цепной контактной подвески

Основными геометрическими параметрами цепных подвесок являются:

длина пролета l — расстояние между соседними точками подвеса несущего троса к поддерживающим устройствам;

конструктивная высота h — расстояние от контактного провода до несущего троса у точки его подвеса при беспровесном положении контактного провода в полукомпенсированной подвеске или при номинальном натяжении несущего троса компенсированной подвески;

стрела провеса несущего троса F — расстояние от низшей точки троса в пролете до прямой, проведенной через точки подвеса троса;

стрела провеса контактного провода fк — расстояние от наиболее удаленной по вертикали точки контактного провода в пролете от прямой, проведенной через точки подвеса контактного провода у опор;

струновой пролет с — расстояние между двумя соседними струнами (сс — расстояние между струнами в середине пролета);

длина струны S — расстояние между точкой закрепления (подвеса) струны на несущем тросе (вспомогательном проводе, рессорном проводе или каком-либо элементе, в свою очередь закрепленном на несущем тросе) до контактного провода (Smin — длина струны, установленной в середине пролета).

В рессорных контактных подвесках (см. рис. 5.3) геометрическими параметрами являются также: lр = 2а— длина рессорного провода (троса); е— расстояние от опоры до первой простой струны; lк = (l — 2е) — длина части пролета, в которой контактный провод имеет провес; d — расстояние от опоры до рессорной струны (закрепленной на рессорном проводе); с0 — расстояние от рессорной до простой струны; ср — 2d — расстояние между рессорными струнами; b — расстояние по вертикали от точки подвеса несущего троса до рессорного провода.

Наличие в цепной подвеске несущего троса позволяет в отличие от простых контактных подвесок задать контактному проводу (подбором струн соответствующей длины) беспровесное положение в пролете или смонтировать его с небольшой стрелой провеса. Изменение стрелы провеса контактного провода в цепной подвеске зависит в основном от изменения стрелы провеса несущего троса.

В любой цепной подвеске несущий трос изменяет стрелу провеса при воздействии на него дополнительных нагрузок (например, от гололеда), при этом изменит свое высотное положение и контактный провод.

Имеется несколько конструктивных мероприятий, с помощью которых изменение стрелы провеса контактного провода в пролете можно сделать меньшим, чем изменение стрелы провеса несущего троса. Если выполнить цепную подвеску так, что несущий трос не будет при изменении температуры окружающего воздуха изменять свою стрелу провеса, то и положение контактного провода в пролете по высоте будет постоянным.

Стрелы провеса контактного провода в струновых пролетах незначительны и могут быть соответствующим выбором расстояния между струнами и повышением натяжения контактного провода доведены до размеров, мало влияющих на качество токосъема. Поэтому цепные контактные подвески позволяют осуществлять нормальный токосъем при высоких (160 км/ч и более) скоростях движения и пролетах большой длины (до 80 м).

Цепные контактные подвески различают по следующим основным признакам:

· способу подвешивания контактных проводов к несущему тросу;

· способу регулирования натяжения проводов;

· взаимному расположению проводов, образующих подвеску в плане;

типу струн у опор.

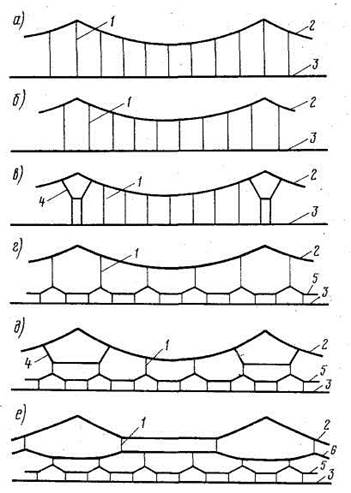

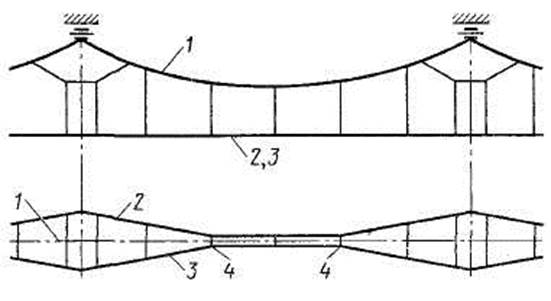

Рис. 5.4. Схемы одинарной (а-в), двойной (г, д) и сложной (е) цепных контактных подвесок: 1—струна; 2-несущий трос; 3—контактный провод; 4—рессорный трос; 5-вспомогательный провод; 6 — второй вспомогательный провод

Все конструкции цепных подвесок в зависимости от способа подвешивания контактного провода к несущему тросу разделяют на две группы. К первой группе относят одинарныецепные подвески, в которых контактные провода 3 (рис. 5.4, а, б) подвешивают на струнах 1 непосредственно к несущему тросу 2; ко второй группе — двойные и тройные (рис. 5.4, в, г). В двойнойцепной подвеске (см. рис. 5.4, в) к несущему тросу 2 подвешивают на струнах 1 вспомогательный провод 5, к которому крепят контактные провода 3; в тройнойцепной подвеске (рис. 5.4, г) к вспомогательному проводу 5 подвешивают второй вспомогательный провод 6, к которому крепят контактные провода 3.

В зависимости от способа регулирования натяжения проводов цепная подвеска может быть:

некомпенсированной,когда контактный провод 1 и трос 2 закрепляют (анкеруют) жестко (рис. 5.5, а) и нет устройств для автоматического регулирования их натяжения. Разновидностью такой подвески является цепная подвеска, имеющая в контактном проводе приспособления (например, стяжные муфты) для сезонного регулирования их натяжения;

полукомпенсированной,в которой только часть проводов, например контактные провода (рис. 5.5, б) или контактные и вспомогательные провода, снабжена устройствами для автоматического регулирования натяжения — компенсаторами 3;

компенсированной,в которой все провода снабжены общими (рис. 5.5, в) или отдельными для каждого провода компенсаторами.

Иногда применяют частично компенсированнуюцепную подвеску, в ней компенсаторы работают лишь в каких-то пределах изменения температур или нагрузок на провода. При определенной температуре компенсатор стопорится, и в случае дальнейшего понижения температуры подвеска работает уже как некомпенсированная. Стопор включается также при увеличении выше допустимой гололедной нагрузки напровода цепной подвески. В этом случае предотвращается образование недопустимых стрел провеса контактного провода.

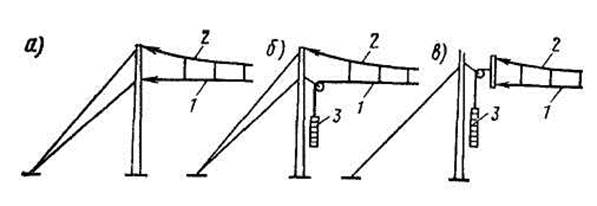

Рис. 5.5. Схемы анкеровок проводов некомпенсированной (а) полукомпенсированной (б) и компенсированной (в) цепных подвесок

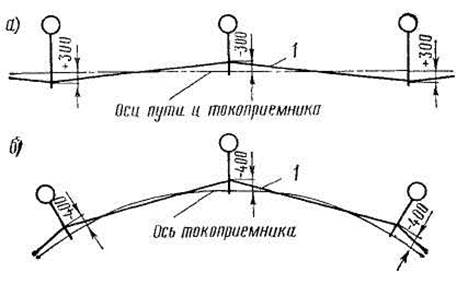

По взаимному расположению проводов, образующих цепную подвеску, в плане различают:

вертикальнуюцепную подвеску, в которой провода расположены в одной вертикальной плоскости (на рис. 5.6 слева) или имеют небольшое (не более 0,5 м) смещение относительно друг друга в плане;

косуюцепную подвеску, когда несущий трос в плане значительно (угол наклона струн к вертикали в плоскости, перпендикулярной оси пути, превышает 20°) смещен относительно контактного провода (на рис. 6 справа).

полукосуюцепную подвеску, в которой несущий трос подвешен строго по оси пути, а контактный провод смещен относительно него.

Рис. 5.6. Расположение контактных проводов вертикальной подвески в плане на прямых участках пути (а) и на кривых (б)

В вертикальной подвеске на прямом участке пути возможны две схемы расположения несущего троса в плане: по оси пути (рис. 5.6, а); над контактным проводом с зигзагом, равным зигзагу контактного провода (рис. 5.6, б).

Рис. 5.7. Расположение проводов полукосой подвески:

1-контактный провод; 2-несущий трос и ось токоприемника; 3-опора; 4-струна

В полукосой подвеске (рис. 5.7) струны получают большой наклон в плоскости, перпендикулярной оси пути. Чтобы исключить выкручивание контактного провода, применяют специальные способы крепления его к струнам в зависимости от угла наклона струны. На кривых участках пути в средней части пролета струны оттягивают контактный провод в наружную сторону кривой, вследствие этого он принимает криволинейное (в плане) очертание, приближающееся по форме к кривой железнодорожного пути.

Рис. 5.8. Расположение проводов косой подвески на прямом (а) и кривом (б) участке пути:

1 -контактный провод; 2-струна; 3-несущий трос; 4-ось токоприемника; 5-фиксатор

Косая цепная подвеска на кривых участках позволяет существенно уменьшить в плане углы изменения направления контактного провода у опор в местах расположения фиксаторов (устройств, удерживающих контактный провод в требуемом положении в горизонтальной плоскости). Это повышает эластичность контактной подвески в опорных узлах, что благоприятно сказывается на токосъеме, особенно в кривых малого радиуса. При определенных радиусах кривых косая цепная подвеска может быть выполнена без фиксаторов. Косая подвеска обладает повышенной ветроустойчивостью по сравнению с вертикальной подвеской, однако монтаж и эксплуатация ее значительно сложнее. От расположения контактного провода в плане по длине пролета зависит как ветроустойчивость контактной подвески, так и срок службы контактных пластин (вставок) полозов токоприемников электроподвижного состава. При этом чем ближе расположен контактный провод к оси пути во всем пролете, тем ветроустойчивее цепная подвеска. Это положение находится в противоречии с вопросом увеличения срока службы контактных пластин из спеченных материалов (металлокерамических) и особенно угольных вставок токоприемников, поскольку чем больше смещен контактный провод от оси пути у опор и чем это смещение равномернее по длине пролета, тем больше срок службы контактных пластин и вставок токоприемников. Поэтому контактный провод (или провода) на прямых участках располагают зигзагообразно.

На электрифицированных железных дорогах Казахстана нормальный размер зигзагов контактного провода от оси при расчетном беспровесном его положении принят 300 мм. Зигзаги, направленные от опор, называют плюсовыми, а к опорам — минусовыми. Двойные контактные провода в точках фиксации располагают обычно на расстоянии 40 мм друг от друга.

На кривых участках пути контактный провод у опор смещен с помощью фиксаторов во внешнюю сторону кривой — ему дают зигзаг относительно оси (середины полоза) токоприемника. Нормальный зигзаг контакт – нога провода у опор на кривых принимают равным ± 400 мм. Несущий трос на кривых участках пути располагают обычно над контактным проводом. Допускается отклонение в расположении несущего троса в плане не более ± 200 мм. Таким образом, провода вертикальной цепной подвески на кривых участках пути располагают по хордам. Поэтому вертикальную подвеску иногда называют хордовой. В отдельных случаях допускается увеличивать зигзаг контактного провода: до 400 мм — на воздушных стрелках и до 500 мм — на кривых. При двойном контактном проводе размер зигзагов принимают по отношению к наружному от оси токоприемника проводу. Отклонения от установленных зигзагов контактного провода при расчетном беспровесном его положении не должны превышать ± 30 мм.

Зигзаг контактного провода на прямых участках пути в зарубежных странах принимают в пределах 150—500 мм у каждой опоры или через несколько опор. Наибольший зигзаг контактного провода у опор на кривых участках пути составляет 240—400 мм.

Кроме рассмотренных подвесок, имеется также ромбовидная цепная подвеска (рис. 5.9), в которой контактные провода располагают в плане у опор в виде ромба с разносторонними зигзагами 300—400 мм, а в средней части пролета — параллельно оси пути на расстоянии 50 — 100 мм один от другого. Ромбовидная подвеска более устойчива, чем подвески, в которых контактные провода по всему пролету расположены параллельно друг другу с одинаковыми зигзагами у опор.

Рис. 5.9. Ромбовидная подвеска:

1 -несущий трос; 2 и 3 -контактные провода; 4—крепление проводов

Конструктивную высоту цепных подвесок (см. рис. 5.3) принимают исходя из выражения

где, F — стрела провеса несущего троса при беспровесном положении контактных проводов (в полукомпенсированной подвеске) или при номинальном натяжении проводов (в компенсированной подвеске);

Smin — наименьшая допустимая длина нескользящей струны;

fк — стрела провеса контактного провода в части пролета l, в которой провод имеет провес.

Наименьшую длину струны Smin определяют из условия, чтобы угол наклона струны в плоскости цепной подвески, образующийся в результате продольных перемещений контактного провода относительно несущего троса при максимальных и минимальных температурах, не превышал 30° к вертикали.

В том случае, если по каким-либо причинам конструктивную высоту цепной подвески необходимо выполнить меньше, сокращают длину пролета и тем самым уменьшают стрелу провеса несущего троса или используют скользящие струны.

В зависимости от типа струн и их расположения у опор цепная подвеска может

с простыми опорными струнами, когда струны устанавливают не далее 1—2 м от опор;

со смещенными простыми опорными струнами, когда струны удалены от опор более чем на 2 м; в одинарной подвеске опорные простые струны устанавливают обычно на расстоянии 4—5 м от опоры, в двойной подвеске — на расстоянии 5—9 м;

рессорной, в ней струны контактного провода (или вспомогательного провода — в двойных подвесках) закреплены на рессорном проводе;

с упругими струнами, когда струны подвешивают к несущему тросу с помощью упругих элементов, например гибких полимерных стержней или рычагов, скручивающих несущий трос;

демпфированной, в ее струнах у опор установлены демпферы.

С целью унификации всех конструктивных размеров цепных подвесок с учетом применения типовых железобетонных опор контактной сети в типовых проектах конструктивную высоту цепных подвесок постоянного тока (с медным или сталеалюминевым несущим тросом и одним или двумя контактными проводами) принимают равной 2 м, цепных подвесок переменного тока (со сталемедным или сталеалюминевым несущим тросом и одним контактным проводом) в среднем 1,8 м.

В компенсированной цепной подвеске при изменениях температуры воздуха происходит перемещение вдоль анкерного участка как контактного провода, так и несущего троса. Причем в случае изготовления троса и провода из одного материала эти перемещения будут одинаковыми, и, следовательно, при любых температурах струны подвески будут располагаться в ее плоскости вертикально, а если трос и провод из разнородных материалов, то с незначительным наклоном. Это позволяет выполнять компенсированную цепную подвеску с меньшей конструктивной высотой.

Важным параметром цепной подвески является длина струнового пролета (см. рис. 5.3). Исследованиями установлено, что при больших струновых пролетах (более 12 м) из-за наличия местной стрелы провеса контактный провод в средней части струнового пролета изнашивается быстрее, чем у струн. Следовательно, чтобы износ контактного провода в пределах струновых пролетов был равномерным, необходимо их длины принимать по возможности меньшими, особенно в средней части пролета цепной подвески.

В типовой компенсированной подвеске с одним контактным проводом в зависимости от длины пролета расстояние между струнами принимают 6—8 м, в подвеске с двумя контактными проводами 3,7-4,2 м (по несущему тросу при шахматном расположении струн).

Двойные контактные провода в полукомпенсированной подвеске обычно крепят на общих струнах с отдельными нижними звеньями длиной по 300 мм для каждого провода с расстоянием между струнами не более 12 м.

При электрификации железных дорог широкое применение находит компенсированная подвеска. По своим динамическим качествам она значительно превосходит полукомпенсированную. Даже при невысоких скоростях движения неравномерность нажатий полозов токоприемников на контактные провода при полукомпенсированной подвеске оказывается значительно выше, чем при компенсированной. Это приводит к неравномерному износу контактных проводов и повышению их среднего удельного износа, а следовательно, и уменьшению срока службы. Срок службы двойного контактного провода в компенсированной подвеске в 1,3 раза больше, чем в полукомпенсированной.

На электрифицированных железных дорогах Казахстана смонтирована главным образом одинарная полукомпенсированная и компенсированная цепные подвески.

Дата добавления: 2015-05-13 ; просмотров: 6507 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник