Классификация таблеток по способу получения

Таблетки классифицируют по самым разным параметрам:

- методу получения;

- способу применения;

- характеру высвобождения.

Теперь подробнее остановимся на каждом из пунктов этого списка.

Классификация по методу получения

В данном случае таблетки разделяют на прессованные и тритурационные. Первые производят на таблеточных машинах путем прессования порошков с лекарственными свойствами, и этот метод более распространен. Вторые получают посредством формования подготовленного сырья, и такие препараты составляют всего 1-2% в общем объеме производства.

Классификация по способу применения

По данном признаку различают следующие таблетки:

- Пероральные — предназначены для приема внутрь путем проглатывания, требуют запивания водой. Они образуют основную группу таблеток.

- Буккальные (защечные) — высвобождаемые ими соединения всасываются слизистой щеки.

- Сублингвальные — применяют под язык.

- Жевательные и для рассасывания — требуют измельчения в ротовой полости соответствующими способами.

- Шипучие — служат для приготовления растворов, поскольку быстро вступают в реакцию с водой, выделяя СО2.

- Для капель и пасты — используют в целях получения соответствующих лекарственных форм.

- Вагинальные — прессованные таблетки, исходным сырьем для которых является гранулированный порошок. Предназначены для введения во влагалище.

- Имплантационные — отличаются длительным высвобождением, имеют малые размеры, нужны для имплантации под кожу.

Классификация таблеток по характеру высвобождения:

- С покрытием — снабжены одно- или многослойной оболочкой из вспомогательных веществ.

- С пленочным покрытием — внешняя оболочка таких таблеток очень тонкая, а ее доля в общей массе лекарственной формы составляет не более 10%.

- Кишечнорастворимые — не подвергаются воздействию желудочного сока, высвобождают лекарственные вещества только в среде кишечника.

- С модифицированным высвобождением — позволяют контролировать процесс всасывания организмом целебных составляющих.

- Таблетки-ретард — продолжительно высвобождают активные вещества.

- Рапид-ретард — осуществляют двухфазное действие, так как эта лекарственная форма представляет собой смесь гранул с длительным и ускоренным высвобождением.

Кроме того, таблетки отличаются друг от друга по составу: бывают одно- и многокомпонентные.

Источник

Электронный учебник

Содержание

Глава 2. Таблетки (Tabulettae)

2.3. Классификация таблеток

1. По составу: простые (однокомпонентные) и сложные (многокомпонентные).

2. По структуре строения: каркасные, однослойные и многослойные (не менее 2 слоев), с покрытием или без него.

3. По характеру покрытия: дражированное, пленочное и прессованное сухое покрытие.

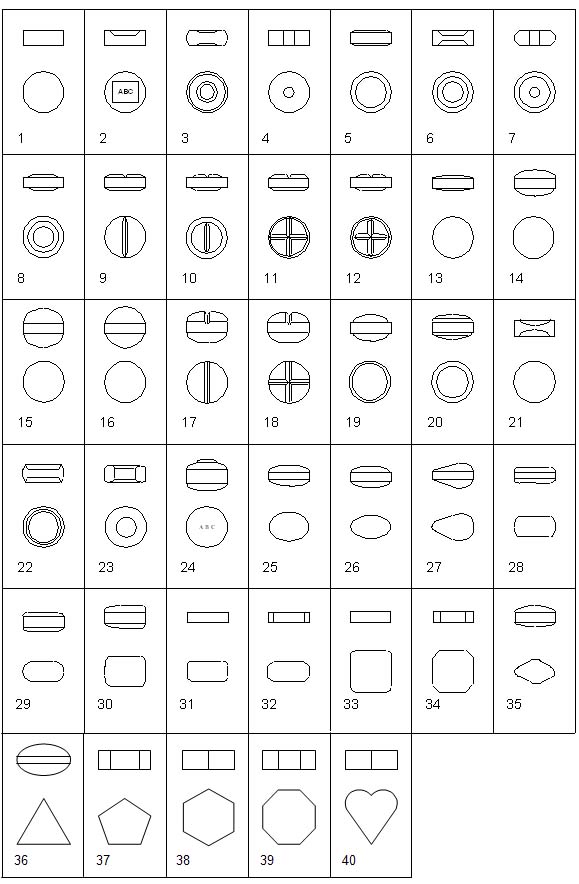

- – плоскоцилиндрическая, простая

- – плоскоцилиндрическая с углубленной панелью

- – плоскоцилиндрическая с углубленными центрами

- – плоскоцилиндрическая с вырезанным центром

- – плоскоцилиндрическая с фаской

- – плоскоцилиндрическая с фаской и углубленными центрами

- – плоскоцилиндрическая с фаской и вырезанным центром

- – плоскоцилиндрическая с усиленной фаской

- – плоскоцилиндрическая с фаской и одной риской

- – плоскоцилиндрическая с усиленной фаской и одной риской

- – плоскоцилиндрическая с фаской и двумя рисками

- – плоскоцилиндрическая с усиленной фаской и двумя рисками

- – плоскоцилиндрическая с мелкой сферой

- – плоскоцилиндрическая с нормальной сферой

- – плоскоцилиндрическая с глубокой сферой

- – плоскоцилиндрическая шарообразная

- – круглая с нормальной сферой и одной риской типа «А»

- – круглая с нормальной сферой и двумя рисками типа «А»

- – дражеобразная, простая

- – круглая с фаской и сферой

- – круглая с углубленными центрами

- – круглая плоская с ободком

- – круглая с ободком и вырезанным центром

- – круглая с нормальной сферой и надписью

- – сферическая эллипсоидная

- – сферическая овальная

- – сферическая миндалевидная

- – сферическая капсулевидная

- – сферическая капсулевидная с товарным знаком

- – сферическая пулевидная

- – плоская прямоугольная с закругленными углами

- – плоская прямоугольная с ромбовидными углами

- – плоская квадратная с закругленными углами

- – плоская квадратная с ромбовидными углами

- – сферическая ромбовидная

- – сферическая треугольная

- – плоская пятиугольная

- – плоская шестиугольная

- – плоская восьмиугольная

- – плоская сердцевидная

Источник

Технология лекарственных форм .Таблетки.

1. Характеристика и классификация таблеток

2. Вспомогательные вещества в производстве таблеток

2.1 Наполнители (разбавители)

2.2 Связывающие вещества

2.3 Разрыхляющие вещества.

2.4 Антифрикционные вещества

2.4.1 Скользящие вещества

2.4.2 Смазывающие вещества

2.5 Корригирующие вещества

Список используемой литературы

Таблетки как лекарственная форма широко распространены во всем мире. В настоящее время таблетированные препараты составляют около 80% общего объема готовых лекарственных форм. Таблетки обладают рядом положительных свойств:

-точность дозирования вводимых в таблетки лекарственных веществ;

-портативность таблеток, удобная для их отпуска, хранения и транспортировки;

-длительная сохранность лекарственных веществ;

-для веществ недостаточно устойчивых – возможность нанесения защитных оболочек;

-возможность маскировки неприятных органолептических свойств;

-сочетание лекарственных веществ, несовместимых по физико-химическим свойствам в других лекарственных формах;

Для того, чтобы таблетки обладали вышеперечисленными свойствами, необходимо использование вспомогательных веществ в их производстве.

Вспомогательные вещества – это вещества органической и ли неорганической природы, которые используют в процессе производства и изготовления лекарственных форм для придания им необходимых свойств.

Для создания лекарственной формы практически во всех случаях необходимо применение того или иного вспомогательного вещества. Более того, благодаря успехам синтетической химии созданы препараты, разовые дозы лекарственных веществ в которых составляют миллиграммы или даже доли миллиграммов, а это приводит к необходимости обязательного использования вспомогательных веществ в лекарственной форме и усиливает их роль в фармакокинетике лекарственного вещества.

При изготовлении препаратов применяют только те вспомогательные вещества, которые разрешены к медицинскому применению соответствующими НД: ГФ, ФС, ВФС или специальными ГОСТами и ОСТами.

До недавнего времени к вспомогательным веществам предъявляли требования только фармакологической и химической индифферентности. Однако выяснилось, что эти вещества могут в значительной степени влиять на фармакологическую активность лекарственных веществ.

Влияя на фармакологическую активность лекарственного препарата, вспомогательные вещества способны усиливать или ослаблять (снижать активность) лекарственного средства, обеспечивать местное или общее воздействие на организм, измерять скорость наступления эффекта (ускорять или пролонгировать действие), обеспечивать направленный транспорт или регулируемое высвобождение лекарственных веществ.

Эти вещества влияют не только на терапевтическую эффективность лекарственного вещества, но и на стабильность лекарственных форм в процессе их изготовления и хранения, что имеет не только медицинское, но и экономическое значение, так как позволяет увеличить срок годности лекарственных препаратов.

К вспомогательным веществам предъявляются определенные требования. Они должны быть биологически безвредными, нетоксичными, химически индифферентными по отношению к веществам, входящим в состав препарата, материалам технологического оборудования, упаковочным материалам, к факторам окружающей среды в процессе изготовления препарата и при хранении. Не должны вызывать аллергических реакций, придавать лекарственной форме требуемые свойства. Эти вещества должны проявлять необходимые функциональные свойства при минимальном содержании в препарате. Должны способствовать проявлению требуемого фармакологического эффекта, не подвергаться микробной контаминации, выдерживать стерилизацию, не оказывать отрицательного влияния на органолептические свойства препарата или улучшать их, быть экономически выгодными.

1. Характеристика и классификация таблеток

Таблетки (лат. Tabulettae) от tabula — твердая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием, реже — формованием порошков и гранул, содержащая одно или несколько лекарственных веществ, (ЛВ) с добавлением или без вспомогательных компонентов. По внешнему виду обычно представляют собой круглые или четырехугольные (с закругленными углами) пластинки с плоской либо двояковыпуклой торцевой поверхностью, размером от 3 до 25 мм в диаметре, толщиной в пределах 30-40% от диаметра. Иногда они могут быть цилиндрической формы. Таблетки диаметром (длиной) более 9 мм имеют одну или две перпендикулярные друг другу риски (насечки), позволяющие разделить таблетку на две или четыре части и таким образом изменять дозировку ЛВ. Поверхность таблетки должна быть гладкой, однородной; на торцевые поверхности могут быть нанесены опознавательные надписи и условные обозначения (маркировка).

Таблетки могут быть предназначены для энтерального и парентерального введения (в т.ч. путем имплантации), а также для приготовления растворов или суспензий для приема внутрь, аппликаций и инъекций. Их достоинствами являются малый объем, возможность точного дозирования в условиях массового производства, возможность маскировки неприятных органолептических свойств ЛВ, локализация действия ЛВ, возможность предупреждения ошибок при приеме (маркировка), удобство хранения, транспортировки и т.д. К недостаткам можно отнести возможность цементирования или, напротив, механического разрушения (крошение) при хранении, затруднение при проглатывании у детей.

Таблетки классифицируют по самым разным признакам.

По способу получения: прессованные (собственно таблетки); тритурационные.

По пути введения: пероральные; оральные; вагинальные; ректальные.

По наличию оболочки: покрытые оболочкой; непокрытые оболочкой.

В зависимости от биофармацевтических и фармакокинетических свойств: обычные; с модифицированным высвобождением.

По признаку готовности к применению: готовые формы; полуфабрикаты для приготовления раствора или суспензии.

Номенклатура таблеток-полуфабрикатов включает таблетки измельчаемые, таблетки растворимые, таблетки шипучие. Часто указывается конечная форма, получаемая из полуфабриката (таблетки для приготовления капель, таблетки для приготовления микстуры, таблетки для приготовления пасты), или способ ее введения (таблетки для электрофореза — Апифор).

С учетом ряда других свойств различают также таблетки: гомеопатические, ветеринарные (брикеты ветеринарные), делимые, цветные и разноцветные (Антеовин, Дивина, Три-Регол), капсуловидные, маркированные, детские.

В фармацевтической литературе встречаются однословные номенклатурные наименования таблеток, образованные путем слияния двух слов, однако такие наименования не получили широкого распространения из-за нечеткой связи с термином «таблетки» (буккалеты, вагиналетты, имплантаблеты, инъектаблеты, каплеты, лонтабс, окулеты, ориблеты, резориблеты, репетабс, солюблеты, спейстабс, экстентабс).

2. Вспомогательные вещества в производстве таблеток

Вспомогательные вещества, используемые в производстве таблеток, предназначены придать таблеточной массе необходимые технологические свойства, обеспечивающие точность дозирования, механическую прочность, распадаемость и стабильность таблеток в процессе хранения. Вспомогательные вещества подразделяются на группы, в зависимости от назначения.

Наполнители – это вещества, используемые для придания таблетке определенной массы в тех случаях, когда лекарственное вещество входит в ее состав в небольшой дозировке (0,01 – 0,001г), обычно это сильнодействующее вещество. В качестве наполнителей применяют сахарозу, лактозу (молочный сахар), глюкозу, натрия хлорид, крахмал, натрия гидрокарбонат, магния карбонат основной, магния окись, глина белая (каолин), желатин, целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ), метилцеллюлоза (МЦ), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na – КМЦ), кальция карбонат, кальция фосфат двузамещенный, глицин (аминоуксусная кислота), декстрин, амилопектин, ультраамилопектин, сорбит, манит и др. Наполнители обладают хорошей сыпучестью и прессуемостью и используются для прямого прессования. Они не являются инертными формообразователями, а в значительной степени определяют технологические свойства массы для таблетирования, физико-механические свойства готовых таблеток, скорость высвобождения, скорость и полноту всасывания лекарственного вещества, а также его стабильность. Количество наполнителей (в % от общей массы) в таблетках не нормируется.

2.2 Связывающие вещества

Частицы большинства лекарственных веществ имеют небольшую силу сцепления между собой, поэтому их таблетирование требует высокого давления, которое часто является причиной несвоевременного износа пресс – инструмента таблеточных машин и получения некачественных таблеток. Для достижения необходимой силы сцепления при сравнительно небольших давлениях к таблетируемым веществам прибавляют связывающие вещества. Заполняя межчастичное пространство, они увеличивают контактную поверхность частиц и когезионную способность. К связывающим веществам относятся: вода очищенная, спирт этиловый, крахмальный клейстер, сахарный сироп, растворы карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), оксиэтилцеллюлозы (ОЭЦ), оксипропилметилцеллюлозы (ОПМЦ), поливиниловый спирт (ПВС), поливинилпирролидон (ПВП), альгиновая кислота, натрия альгинат, желатин и др.

Особое значение имеют связывающие вещества при прессовании сложных порошков. В процессе работы таблеточной машины они могут расслаиваться, что приводит к получению таблеток с разным содержанием входящих ингридиентов. Применение вида связывающих веществ, их количество зависит от физико – химических свойств прессуемых веществ.

Воду применяют во всех случаях, когда простое овлажнение обеспечивает нормальное гранулирование порошкообразной массы.

Спирт этиловый используют для гранулирования гигроскопичных порошков, чаще всего тогда, когда в состав массы для таблетирования входят сухие экстракты из растительного сырья – эти вещества с водой и водными растворами образуют клейкую, оплывающую, плохо гранулируемую массу. Концентрация применяемого спирта обычно тем выше, чем более гигроскопичен порошок.

Для порошков, образующих с водой и спиртом рассыпающиеся, не гранулируемые массы, применяют растворы ВМС. В данном случае связывающая способность высокомолекулярных соединений определяется не только их концентрацией и вязкостью, но и величиной молекулы.

2.3 Разрыхляющие вещества

При прессовании лекарственных веществ резко уменьшается пористость и тем самым резко затрудняется проникновение жидкости внутрь таблетки. Для улучшения распадаемости или растворения применяют разрыхляющие вещества, обеспечивающие механическое разрушение таблеток в жидкой среде, что необходимо для скорейшего высвобождения действующего вещества. Разрыхляющие вещества — это соединения, обеспечивающие механическое разрушение (распадение) таблетки в желудке или кишечнике при контакте с пищеварительными соками. От времени и характера распадаемости таблеток зависит действие лекарственных веществ. Так, быстрое по времени распадение таблетки обеспечивает быстрое высвобождение лекарственного вещества и большую скорость его диффузии к поверхности всасывания. Нераспадающиеся таблетки могут проходить желудочно-кишечный тракт, не оказывая лечебного действия. Плохая распадаемость может быть причиной задержки или снижения терапевтического эффекта препарата или его кумуляции в организме. В связи с этим тест на распадаемость среди других методов оценки качества таблетированных препаратов получил в фармакопее и технических условиях особую значимость. По механизму разрушающего воздействия все разрыхляющие вещества можно разделить на три группы.

I. Разрушающие таблетку за счет набухания (ультраамилопектин, агар-агар, желатин, формолжелатин, альгиновая кислота, альгинат натрия, метилцеллюлоза, натрий-карбоксиметилцеллюлоза и др.).

II. Разрушающие таблетку за счет газообразования — так называемые шипучие смеси (например, смеси гидрокарбоната натрия с лимонной или виннокаменной кислотой).

III. Улучшающие смачиваемость и водопроницаемость таблетки (поверхностно-активные вещества- например, твины, спены, натрий лаурилсульфат, а также крахмал).

2.4 Антифрикционные вещества

Полученные гранулы обычно имеют шероховатую поверхность. Это затрудняет их высыпание из загрузочной воронки. Кроме того, гранулы могут прилипать к матрице и пуансонам вследствие трения, развиваемого в контактных зонах частиц с пресс-формой.

Для уменьшения трения между частицами друг с другом и поверхностями пресс-инструмента применяются антифрикционные вещества, которые делятся на скользящие и смазывающие.

Скользящие вещества. Такими веществами являются порошкообразные продукты: крахмал, тальк, каолин, бентониты, аэросил. Талька, каолина, бентонитов в гранулят добавляют не больше 3%, так как они действуют раздражающе на слизистые оболочки. Помимо того, они как высокодисперсные вещества могут адсорбировать некоторые лекарственные вещества (алкалоиды, гликоэиды и др.).

Скользящие вещества, закрепляясь на поверхности частиц (гранул), устраняют их шероховатость и тем самым повышают текучесть порошка. Наибольшей эффективностью скольжения обладают частицы, имеющие сферическую форму. В этом отношении перспективен аэросил, частицы которого имеют почти сферическую форму.

Эффективность антифрикционного действия талька повышается поме-ре увеличения дисперсности. Об этом можно судить по меньшей силе выталкивания, требующейся в случае применения например, высокодисперсного талька.

2.4.1 Смазывающие вещества

В качестве смазывающих веществ применяются жиры, жирные кислоты и их соли (стеариновая кислота, кальция и магния стеарат), углеводороды (вазелиновое масло) и некоторые ВМС (твин-80, ПЭГ-4000), количество которых не должно превышать 1%. Находит применение также и тальк.

Смазывающие вещества не только снижают трение на контактных участках, но значительно облегчают деформацию частиц вследствие адсорбционного понижения их прочности (проникновение в микрощели).

Тальк обладает скользящим и одновременно смазывающим действием. Действие талька основано на взаимном скольжении слоев, состоящих из частиц прочной гексагональной формы. Частицы силиката в слоях связаны ван-дер-ваальсовыми силами сцепления, поэтому связь в слоях значительно прочнее, чем между слоями.

При сочетании вазелинового масла с тальком частицы последнего сглаживают неровность металлической поверхности благодаря прилипанию.

Смазывающий эффект оценивается по силе выталкивания таблеток из матрицы:

где Рн — сила выталкивания нижнего пуансона (в МН/м2); Рв — сила прессования верхнего пуансона (в МН/м2). Чем меньше значение R, тем выше смазывающие свойства.

таблетка лекарственный препарат твердая форма

2.5 Корригирующие вещества

Относятся вспомогательные вещества, которые дают возможность исправлять вкус, цвет, запах различных лекарственных веществ. Чаще используют в детской практике. В качестве корригирующих веществ используют природные и синтетические вещества в виде растворов, сиропов, экстрактов, эссенций. Сиропы: сахарный, вишневый, малиновый, солодковый. Подслащивающие вещества – сахароза, лактоза, фруктоза, сорбит, сахарин. Наиболее перспективный – сорбит, который является еще и консервантом. К корригентам относятся различные ВМС, которые обволакивают лекарственные вещества и вкусовые рецепторы языка – агар, альгинаты, МЦ и пектины. Эфирные масла: мятное, анисовое, апельсиновое.

Красители добавляют в состав таблеток с целью улучшения их внешнего вида, вкуса и запаха. Для придания им товарного вида, а также с целью обозначения терапевтической группы лекарственных веществ, например снотворных, ядовитых. Кроме того некоторые красители являются стабилизаторами светочувствительных лекарственных веществ. Красители, разрешенные к применению в фармацевтической технологии делят на группы:

-минеральные пигменты (титана диоксид, железа оксид), используют в виде тонкоизмельченных порошков.,

-красители природного происхождения (хлорофилл, каротиноиды), имеющие следующие недостатки: низкая красящая способность, невысокая устойчивость к свету, окислителям и восстановителям, к изменению РН, температурным воздействиям.

Широкое применение в фармацевтической промышленности нашли синтетические красители: индиго-кармин, тартразин, тропеолин 00, кислотный красный 2С.

Как правило, физико-химическое или химическое взаимодействие ЛС происходит в лекарственных формах экстемпорального изготовления.

Наибольшее практическое значение проблемы фармацевтической несовместимости имеют при совместном введении ЛС в растворах для инъекций и инфузий, которые обычно приготавливаются медицинским персоналом непосредственно перед введением больному, путем смешивания готовых растворов или растворения порошкообразных ЛС. Возникающие химические реакции между ЛС, их взаимное понижение растворимости чаще всего связаны с использованием ЛС, которые не рекомендуется вводить в сложную инфузионную смесь или смешивать в одном шприце ни с какими другими ЛС, а также с нерациональным выбором растворителя для ЛС.

Кроме того, необходимо учитывать, что инъекционные ЛС сами по себе обладают определенным повреждающим действием на организм человека: это возможность инфицирования, различные осложнения токсического и аллергического характера, психологический дискомфорт при их введении.

Отслеживание и предупреждение подобных взаимодействий во всем мире находится в компетенции клинического провизора и относится к одной из наиболее важных задач его деятельности.

1. Ажгихин И.С. Технология лекарств. 2-е издание перераб. и дополн. — М.: Медицина, 1980 — 440 с.

2. Грецкий В.М. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарств. М.: Медицина, 1984 — 351 с.

3. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм. М.: Медицина, 1991 — 496 с.

4. Кондратьева Т.С. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм. М.: Медицина, 1986 — 286 с.

5. Краснюк И.Н. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм. М.: Издательский центр «Академия», 2004 — 464 с.

6. Милованова Л.Н. Технология изготовления лекарственных форм. Ростов на Дону: Медицина, 2002 — 448 с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарств. 2-е издание перераб. и дополн. — М.: Медицина, 1988 — 751 с.

8. Саканян Е.И. Методические указания к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарств. СПб.: Медицина, 1997 — 84 с.

9. Синев Д.Н., Гуревич И.Я. Технология и анализ лекарств. М.: Медицина, 1989 — 367 с.

10. Синев Д.И. Справочное пособие по аптечной технологии лекарств. СПб.: Невский Диалект, изд. СПХФА Санкт-Петербург, 2001 — 316 с.

11. Тихонова Л.И. Справочное пособие по аптечной технологии лекарств. Киев, 1988 – 364.

Источник