- Основные виды релейной защиты

- Классификация релейной защиты

- По элементной базе

- По принципу действия электромеханических реле

- По физической величине

- По реакции на изменение входных физических величин

- По способу действия на управляющий объект

- По времени действия

- По способу включения чувствительного элемента

- По роду оперативного тока

- По назначению

- По типу

- (42) Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к релейной защите. Классификация реле. Классификация защит.

Основные виды релейной защиты

На всех технологических этапах производства, передачи и распределения электрических мощностей возможно возникновение аварийных ситуаций, которые способны разрушить техническое оборудование или привести к гибели обслуживающий персонал за очень короткое время, исчисляемая долями секунды.

Человеческий организм просто не способен реагировать на такие кратковременные события. Поэтому контролировать отклонения номинальных параметров электроустановок, выявлять начальный этап создания аварии и принимать действенные меры к ее ликвидации могут только специальные технические устройства, работающие в автоматическом режиме по заранее подготовленным алгоритмам.

Исторически сложилась традиция называть их защитами. А поскольку они очень долгое время работали на релейной базе, то за ними прочно закрепилось это дополнительное определение.

Как формируются релейные защиты

Качество электроэнергии строго регламентируется техническими нормативами:

амплитудой напряжения и тока;

формой синусоидальной гармоники и наличием в ней посторонних шумов;

направлением, величиной и качеством мощности;

фазой сигнала и некоторыми другими параметрами.

Под каждую из этих характеристик создаются определённые виды релейных защит. Они после ввода в работу:

постоянно отслеживают измерительным органом — реле состояние одного или нескольких параметров сети. Например, тока, напряжения, частоты, фазы, мощности и непрерывно сравнивают его величину с заранее установленным диапазоном, называемым уставкой;

в случае выхода контролируемой величины за нормированную границу измерительный орган срабатывает и переключением положения своих контактов коммутирует цепи подключенной логической части;

в зависимости от решаемых задач логика схемы настроена на определенные алгоритмы. Она выполняет их воздействием на коммутационный аппарат, например, соленоид отключения выключателя первичного оборудования электрической схемы;

силовой выключатель ликвидирует возникшую неисправность в схеме снятием с нее питания.

По видам контролируемого параметра защиты делят на:

Источник

Классификация релейной защиты

По элементной базе

Варианты построения РЗ.

1. На микропроцессорной базе. Современное развитие РЗ основано на использовании микроконтроллеров и ЭВМ, которые позволяют осуществлять реализацию арифметико-логического преобразования информации о состоянии ЭЭС с помощью аналитических выражений.

Важным достоинством использования электронных вычислительных машин является возможность выполнения защиты любой сложности с применением автоматического тестового контроля. Недостатком является относительно низкая надёжность и сложность аппаратуры.

2. На полупроводниковой базе. Полупроводниковые диоды и триоды стали основой создания релейной защиты и автоматики второго поколения. Использование полупроводниковой элементной базы в устройствах релейной защиты и автоматики позволяет повысить их быстродействие, уменьшить массу и габаритные размеры. Наиболее существенный недостаток полупроводников — зависимость их параметра от температуры.

3. На простейших устройствах, использующие электромеханические и электротепловые элементы (электромеханические реле).

По принципу действия электромеханических реле

1. Электромагнитные. При прохождении по обмотке реле тока возникает магнитный поток Ф , замыкающийся через магнитопровод электромагнита, воздушный зазор и якорь. При этом создается электромагнитная сила, стремящаяся притянуть якорь реле к электромагниту – обусловить действие.

2. Индукционные. Работа индукционных реле основана на взаимодействии переменных магнитных полей неподвижных обмоток с токами, индуцированными этими полями в подвижном элементе (диске или цилиндрическом роторе). На индукционном принципе выполняются реле переменного тока.

3. Магнитоэлектрические , движение элементов воспринимающего органа происходит за счёт взаимодействия магнитного поля и контура с током чувствительного элемента.

4. Электродинамические. Движение элементов воспринимающего органа обеспечивается электродинамическим взаимодействием токов, протекающих по катушкам чувствительного элемента.

5. Поляризованные, движение элементов воспринимающего органа происходит за счёт взаимодействия основного магнитного потока, создаваемого катушкой чувствительного элемента, и дополнительного поляризующего потока постоянного магнита.

6. Тепловые – действие, которых обусловлено изменением характеристик чувствительных элементов вследствие их нагрева (непосредственно протекающим по ним током или теплом, выделяемым током в цепи входного сигнала).

7. Электронные, воздействие на исполнительный орган происходит за счёт электронных явлений в воспринимающем органе реле.

По физической величине

Токовые; напряжения; мощности; сопротивления; частоты; времени; фазо-

По реакции на изменение входных физических величин

1. Максимального действия, которые реагируют на появление или возрастание (до заданного предела) входной величины.

2. Минимального действия, реакция которых возникает при исчезновении или уменьшении (до заданного предела) входной величины.

3. Направленного действия, срабатывают при изменении направления действия входной величины.

4. Дифференциальные, которые реагируют на возникновение разности значений двух величин.

5. Балансные, реагирующие на сумму или разность воздействий двух или нескольких чувствительных элементов.

6. Регулировочные, реагирующие на любые отклонения входной величины от заданного значения.

По принципу воздействия исполнительного органа на управляемую цепь

Контактные; бесконтактные; управляющие входной цепью, за счёт изменения параметров элементов исполнительного органа.

По способу действия на управляющий объект

1. Прямого действия, исполнительный орган такого реле воздействует непосредственно на управляемый объект.

2. Косвенного действия, исполнительный орган данных реле воздействует на управляемый объект через другие аппараты.

По времени действия

1. Безинерционные, время действия колеблется на уровне тысячных долей секунды.

2. Быстродействующие, время действия порядка двух периодов электрического тока частотой 50 Гц (до 0,05 с).

3. Обыкновенные, время действия находится в пределах от 0,05 до 0,25 с.

4. Замедленного действия, время действия таких реле превышает 0,25 с.

По способу включения чувствительного элемента

1. Первичные. Чувствительные элементы таких реле включаются непосредственно в цепь вводных величин.

2. Вторичные. Чувствительные элементы этих реле включаются через преобразователи.

3. Промежуточные. Входные цепи промежуточных реле являются выходными цепями предыдущих реле, а выходные цепи — входными цепями последующих реле.

По роду оперативного тока

На постоянном и переменном токе.

По назначению

1. Устройства автоматического управления. Использование противоаварийной автоматики; устройств автоматического включения резерва, автоматического повторного включения, автоматической частотной разгрузки.

2. Устройства автоматического регулирования. Использование автоматических синхронизаторов позволяет полностью автоматизировать регулирование возбуждения синхронных машин, а также включение их в параллельную работу, что позволяет (при резерве активной мощности) поддерживать баланс мощности в системах электроснабжения при аварийных ситуациях.

3. Автоматизированные системы управления. Наличие устройств п.1 и 2 позволяет осуществлять управление ЭЭС и обеспечивать экономичность нормальных режимов её работы.

По типу

1. Основная защита. Она предназначена для действия при КЗ в пределах всего защищаемого элемента со временем, меньшим, чем у других защит.

2. Резервная защита, которая работает вместо основной защиты в случае её отказа или вывода из работы.

Источник

(42) Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к релейной защите. Классификация реле. Классификация защит.

Основ назначен РЗ – выявл. места возникновения к.з. и быстрое автоматич. откл. выключателей повреждённого участка сети. Второй назнач РЗ- выявление ненор-ых режимов работы обор-я и выполнение необходимых операций по восстан-ию норм-го реж или подача сигнала деж. персоналу для принятия мер по восст-ию норм-го режима. Требования:

1. Быстродействие. Быстрое откл повр обор или уч-ка эл.уст уменьш размеры поврежд, сохр норм раб потреб неповрежд части уст, предотвр. наруш парал раб генер.0,02-0,1с

2. Селективность или избирательность — это свойство защиты, обеспечивающее отключение при к.з. только повреждённого элемента системы. В соответствии со способами обеспечения селективности при внешних к.з. различают две группы защит: Относительную селективность имеют защиты, на которые по принципу действия можно возложить функции резервных защит при к.з. на смежных элементах сети. Такие защиты должны выполняться с выдержками времени. Абсолютную селективность имеют защиты, селективность которых при внешних к.з. обеспечивается их принципом действия, т.е. защита способна работать только при к.з. на защищаемом объекте. Защиты выполняются без выдержек времени.

3. Чувствительность – св-во защиты, обеспеч. выявл. поврежд. электрооборуд. в самом начале его возникнов, что сокращает размеры поврежд оборуд. в месте к.з. Чувствительность защиты можно оценить коэффициентом чувствительности Кч. Для защит реагирующих на ток к.з.

4. Надёжность. Защита должна правильно и безотказно действ. в пределах уст. для неё зоны и не должна работать неправ. в реж, при к-ых её работа не предусматр.

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛЕ. Реле — автоматически действующий аппарат, предназначенный производить скачкообразное изменение состояния управляемой цепи при заданных значениях величины, харак-ей определенное отклонение режима контролируемого объекта.

Электрические реле реагируют на – ток, напр., мощность, частоту, сопротивл., угол между током и напр. или двумя токами, или двумя напр.

Механическое реле реагируют на неэлектрические величины – давление, скорость истечения жидкости или газа, скорость вращения и т.д.

Тепловые реле реагируют на кол-во выделенного тепла или изм. температуры.

Все реле по назначению можно разделить на три группы.

1. Основные реле, непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин, напряжения, мощности, частоты, сопротивления

2. Вспомогательные реле, управл. другими реле и выполн. Ф-ии введения выдержек времени, размнож. контактов, передачи команд от одних реле к другим.

3. Сигнальные (указательные) реле, фиксирующие действие защиты и управляющие звуковыми и световыми сигналами (указательные реле).

Эл. реле бывают: токовые, напряжения, мощности, сопротивления, частоты и т.д., Бывает реле макс и реле миним. Макс. реле работают, когда значение возд-ей величины превосходят заданной, а мин. – когда значение воздействующей величины снижается ниже заданной.

По способу включения воспринимающего органа различаются реле первичные, у которых воспринимающий орган включается непосредств в цепь защит элемента, и реле вторичные, у которых воспринимающий орган вкл через измерит ТТ и ТН.

По способу воздействия ИО различаются реле прямого действия, у которых ИО отключает выкл путём прямого механического воздействия, и реле косвенного действия, ИО которых воздействует на привод выкл с помощью оперативного тока.

По принципу действия электрические реле разделяются на:

1)электромагнитные реле; 2)поляризованные реле — электромагнитное реле со вспомогательным поляризующим магнитным полем; 3)магнитоэлектрические реле 4)индукционные реле, 5)полупроводниковые реле.

Основные органы РЗ. РЗ состоит из измерительных (пусковых) органов и логической части. Измерительные (пусковые) органы непосредств. и непрерывно контролир. Сост. и режим работы защищ. оборуд. и реагируют на возникн. к.з. или наруш. норм. режима работы. Логическая часть — схема, которая запускается измерительными (пусковыми) органами и формирует команды на отключение выключателей мгновенно или с выдержкой времени, запускает другие устройства, подаёт сигналы и производит прочие предусмотренные алгоритмом защиты действия.

1.Токовые защиты— приходящие в действие при увеличении тока, протекающего по защищаемому объекту. Бывают: а) мгновенные токовые отсечки (МТО)-для быстрого откл. К.з. в начале защищаемого объекта., для защиты вводов, ошиновок и части обмотки б)МТЗ-макс.токовая защита для защиты от сверх стоков внешних повреждений, токов к.з. при повреждении в трансформаторе.

2. Дистанционная защита

3. Дифференциальная защита— защиты с абсолютной селективностью, способные отключать кз без выдержки времени в пределах всего защищаемого объекта, для защиты от повреждения обмоток, вводов и ошиновок. Бывает: а)поперечная- применяется для выполнения защиты парал. ЛЭП б) продольная- является основной защитой всего станционного и подстанционного оборудования, принцип действия основан на сравнении токов по велич и по фазе в начале и в конце линии.

4. Высокочастотные защиты-для защиты ЛЭП. Различают: а) дифф.фазные (ДФЗ), направленные с ВЧ блокировкой.

5. Газовая защита— для защ.от повреждений внутри бака тр-ра, сопровождаущееся выделением газа.

6. защита от повышения напряжения

7. защита от замыканий на землю, корпус и др.

(43) Измерительные трансформаторы тока и напряжения (назначение, устройство). Требования, предъявляемые к трансформаторам тока и напряжения для релейной защиты. Типовые схемы включения трансформаторов тока и напряжения (область применения, анализ схем).

Включение измерительных приборов и реле в электроустановках высокого напряжения переменного тока производится через ТН и ТТ.

Измерительные трансформаторы предназначены для изолирования измерительных приборов и реле от первичных цепей высокого напряжения и для уменьшения напряж. (тысячи вольт) и тока (сотни и тысячи ампер) до величин удобных для измерения.

В России ТН обычно изготавливаются на номинальное вторичное напряжение 100 В, а трансформаторы тока – на номинальный вторичный ток 5 и 1 А.

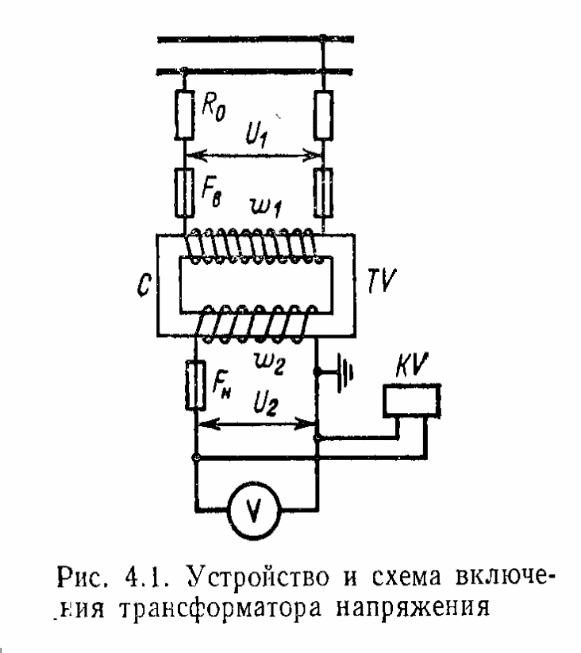

ТН состоят из: стального сердечника (магнитопровода), собранного из тонких пластин трансформаторной стали, и 2 х обмоток – первичной и вторичной, изолированных друг от друга и от сердечника.

Первичная обмотка W1, имеющая очень большое число витков включается в сеть высокого напряжения, а ко вторичной обмотке W2, имеющей меньшее число витков, подключаются параллельно измерительные приборы и реле.

Под воздействием напр сети по первич-ой обм-е проходит ток, создающий в сердечнике поток Ф, котор, пересекая витки втор. обм-и, индуктирует в ней э.д.с. Е,кот-я при разомкнутой вторичной обмотке (хх трансформатора) равна напряжению на её зажимах U2хх. Напряжение U2хх, меньше первичного напр U1 во столько раз, во сколько раз число витков вторичной обмотки W2 меньше числа витков первичной обмотки W1:

Отношения чисел витков обмоток называется коэффициентом трансформации и обозначается nн:

Если ко вторичной обмотке подключена нагрузка в виде приборов и реле, то напряжение на её зажимах U2 будет меньше э.д.с. на величину падения напряжения в сопротивлении вторичной обмотки. Однако, это падение напряжения невелико и им можно пренебречь.

ТН имеет 2е погрешности: по напряжению – отклонение действ-го значения коэффициента трансформации от его номинального значения; погрешность по углу.

Требов: для цепей напряжения РЗ нормируемое падение напряжение в контр-м кабеле не должно превышать 3%, для щитовых электроизмерительных приборов не более 1,5%, а для счетчиков ээ – не более 0,5%. Втор.обм-ки ТН обяз-но заз-ся для безоп-ти персонала: при соед-и втор.обм-ки в звезду заз-ся нулевая точка,в др.случаях-один из фазных проводов. ТН работает в режиме близком к ХХ.

У ТТ первичная обмотка включается последовательно в цепь измеряемого тока и, следовательно, через неё проходит весь первичный ток нагрузки или к.з.

ТТ имеет стальной сердечник С и две обмотки: первичную W1 и вторичную W2. ТТ имеют два и более сердечника, при этом первич обм явл общей для всех сердечников. Первич обм имеет меньшее кол-во витков и включ-тся послед-но в цепь измеряемого тока. К вторичной обмотке, имеющей большее количество витков, подключаются последовательно соединенные реле и приборы.

Первичный ток I1, проходящий по первичной обмотке ТТ создаёт в сердечнике магнитный лоток Ф1, который, пересекая витки вторичной обмотки, индуктирует в ней вторичный ток I2, котор. создаёт магн поток Ф2, но направ-ый противоп магнитн потоку Ф1. Результирующий магнитный поток в сердечнике ТТ равен:Ф0=Ф1-Ф2 Произведение тока на число витков F=IW называется намагничивающей силой и выражается в ампер-витках. Коэф трансформации:

Погр-ти ТТ:1)токовая 2)фазовая

Требования к ТТ:

Измерит. ТТ, используемые для РЗ, должны работать с досточной точностью при токах кз. Допускается погр-ть ТТ для РЗ по вел-не 10% или 7 0 по фазе.

ТТ для РЗ должны выбираться для условий работы при больших кратностях первичного тока, что приводит к пониженному значению погрешностей.

При замыкании втор.обм-ки весь перв.ток переходит в ветвь намаг-я, и ТТ переходит в режим глубокого насыщения. Режим насыщения сопров-ся нагревом магнитопровода и опасным перенапр-ем, что недопустимо по условиям изоляции втор.цепи. По условиям электробезопасности втор.обм-ки ТТ заземляются.

Первичная обмотка w1, имеющая большее число витков тонкого провода, включается в сеть ВН, а к вторичной обмотке w2, имеющей меньшее количество витков, подключаются параллельно реле и измерительные приборы.

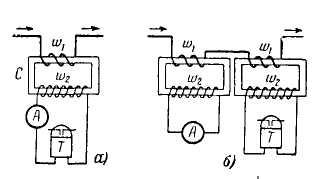

а) Схема включения одного ТН на междуфазное напряжение. б)Сх. Соединения двух ТН в открытый треугольник, или в неполную звезду. Для получения двух или трёх междуфазных напряжений. в)Сх. соед. трёх ТН в звезду. Если для измерений нужны фазные напряжения или же фазные и междуфазные одновременно. г)Сх. соед. трёх ТН треугольник – звезда. Сх. обеспечивает напряжение на вторичной стороне равеное

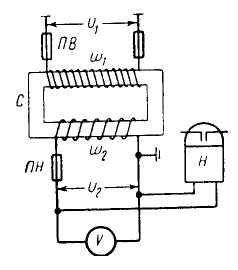

Рис.4.4. сх. соед. ТН, имеющих две вторичные обмотки. Первичные и вторичные обмотки соединены в звезду. Дополнительные вторичные обмотки соединены в схему разомкнутого треугольника( на сумму фазных напряжений). Такое соед. применяется для получения напряжения нулевой последовательности, необхолимого для включения реле напряжения и реле направления мощности защиты от однофазных КЗ в сети с заземлёнными нулевыми точками трансформаторов и для сигнализации при однофазных КЗ на землю в сети с изолированными нулевыми точками трансформаторов.

Трансформаторы тока. Первичная обмотка выполняется толстым проводом, имеет несколько витков и включается последовательно в цепь того элемента, в котором производится измерение тока. К вторичной обмотке, выполненной проводом меньшего сечения и имеющей большее число витков, подключается последовательно соединённые реле и приборы.

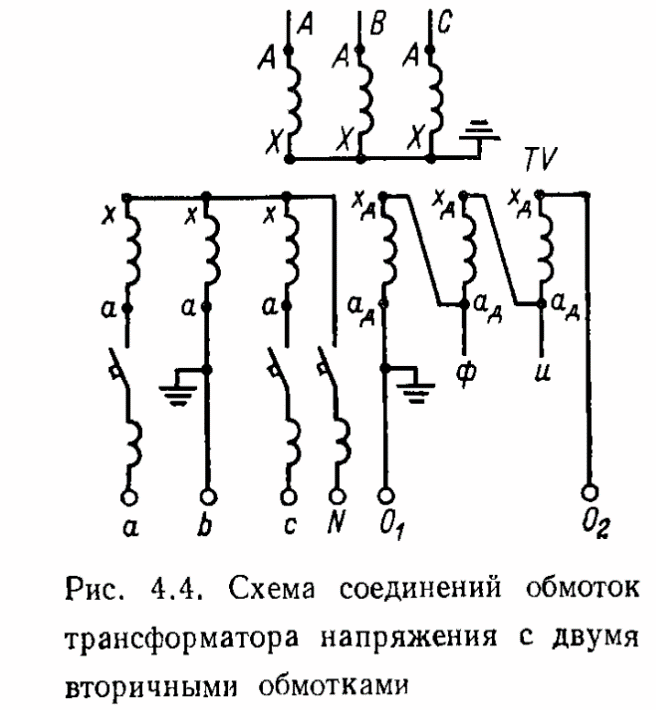

а)Сх. соед. в звезду, которая применяется для включения защиты от всех видов однофазных и междуфазных КЗ. б)Сх.соед. в неполную звезду используется для включекния защиты от междуфазных КЗ в сетях с изолированными нулевыми точками. в)Сх.соед. в треугольник. Эта сх. используется для получения разности фазных токо( напр. для диф. Защиты трансформаторов). г)Сх.соед. на разность токов двух фаз.Используется для включения защиты от междуфазных КЗ. д)Сх.соед. на сумму токов всех трёх фаз, используемая для включения защиты от однофазных кз и замыканий на землю. е )Сх. последовательного соединения двух трансформаторов тока, установленных на одной фазе. При таком соединении нагрузка, подключенная к ним, распределяется поровну, т.е. на каждом из них уменьшается в 2 раза. Данная схема применяется при использовании маломощных ТТ( например встроеных в вводы выключателей и трансформаторов) ж) Сх. параллельного соединения двух ТТ, установленых на одной фазе. Коф трансформации этой схемы в 2 раза меньше коэффициента трансформации одного ТТ. Такая сх. используется для получения нестандартных коэф-в трансформации, например для получения коэф-та трансф-ции 37,5/5 соединяют параллельно два ТТ с коэф-м трансформации 75/5.

Источник