- Защита коммерческой тайны

- Ошибки в коммерческой тайне

- Раздел для коммерческой тайны в договоре

- Что считается тайной

- Гриф «Секретно»

- Что запрещено делать с тайной

- Штраф за нарушение условий тайны

- Расследование из-за тайны

- Что надо помнить

- Что написать в договоре

- 200 000 ₽

- Защита конфиденциальной информации (сведений конфиденциального характера)

- Автор статьи:

- Категории информации по степени конфиденциальности

- Уровни защиты информации

Защита коммерческой тайны

Обычно в договорах с партнерами есть что-то о коммерческой тайне. Смысл такой: одна компания передает другой секреты и запрещает их разглашать.

Оказывается, не всегда фразы о коммерческой тайне защищают. Партнер подписывает договор, а всё равно вправе рассказать что угодно, и не получится его наказать. Что написать в договоре о коммерческой тайне, советует юрист Людмила Харитонова.

Ошибки в коммерческой тайне

Коммерческая тайна — это секреты компании. Секретом может стать почти что угодно: чертежи, механика рекламных акций, код программы. Что считается секретом, описывает закон о коммерческой тайне, 98 ФЗ.

В этой статье мы говорим о защите коммерческой тайны для работы с партнером. Допустим, магазин закупает у поставщика товар, подписывает договор на поставку, а в договоре — что-то о защите коммерческой тайны. Часто в таких договорах есть две ошибки:

- компания не ввела режим тайны, но ссылается на нее в договоре. Например, «Заказчик передает конфиденциальные сведения, исполнитель не вправе их разглашать»;

- компания ввела режим, но о коммерческой тайне написала одну фразу, по смыслу такую: «Мы передали вам секреты, вы обязаны их хранить».

Коммерческая тайна работодателя

В обоих случаях компания рискует. В первом, потому что без режима коммерческой тайны не действует запрет на разглашение. Фразой можно пугать партнеров, но для юристов и суда запрета нет. Партнер вправе рассказывать, что угодно и кому угодно.

Если режима коммерческой тайны нет, его надо ввести. Что для него понадобится, рассказываем в статье на Деле.

Во втором случае компания защищает себя формально. Если дело дойдет до суда, суд может решить, что коммерческой тайны нет, потому что нет конкретики.

Раздел для коммерческой тайны в договоре

Для подстраховки советую посвятить коммерческой тайне целый раздел в договоре. Он помогает в двух случаях.

Раздел привлекает внимание юриста партнера. Когда юрист видит шаблонную фразу о конфиденциальных сведениях, он не обращает на нее внимание. Юрист может думать так: «Это копипаст из шаблонов. Скорее всего, формальность, самого режима тайны нет. Мой клиент ничем не рискует».

Если информацию о коммерческой тайне расписать подробно, юрист встревожится, дернет клиента и убедится, что клиент сможет сохранить коммерческую тайну. Так юрист помогает другой компании сохранить секреты.

Помогает устоять в суде. Партнер слил секрет, и это дорого обошлось компании — можно подать в суд и отсудить штраф. Подробный раздел дает суду больше оснований поддержать компанию.

Чтобы раздел сработал, в нем надо написать, что считается секретом, что нельзя с ним делать, какой штраф и как компания узнает, кто виноват. Обо всем по порядку.

Что считается тайной

Почти во всех договорах есть фраза:

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без согласия другой стороны.

Вроде всё в порядке: компании договорились, что есть секреты и они не будут их выдавать. Проблема в том, что непонятно, какие сведения считаются секретом. Это плохо по двум причинам.

Первая причина — компании по-разному понимают конфиденциальную информацию. Одна уверена, что нельзя раскрывать суть заказа, другая считает: можно — и описывает заказ у себя в портфолио.

Вторая — сложно выиграть суд, даже если одна из компаний раскроет секрет, а вторая получит доказательства. Для суда расплывчатая формулировка значит, что нет запрета на разглашение конкретно этого секрета.

Компания проиграла иск, потому что не включила в договор список конфиденциальных сведений — судебное решение в Картотеке арбитражных дел

Транспортная компания «Динакс» подала иск к ИП Череде за разглашение конфиденциальных сведений.

Предприниматель по заказу компании перевозил мебель, но компания не оплатила рейс. В отместку он написал гневный отзыв на сайте ati. su, где рассказал о заказе и долге.

По мнению компании, Череда нарушил условия коммерческой тайны. Якобы он не вправе публиковать сведения о заказе в интернете, а отзыв и есть такая публикация.

Суд встал на сторону предпринимателя. Почти дословная цитата из судебного решения:

истец не доказал факт нарушения, потому что в договоре нет конкретного перечня сведений, которые относятся к конфиденциальным сведениям.

Отсутствие списка — не единственная причина проигрыша компании, но список тоже повлиял на решение суда.

Чтобы подстраховаться от случайного разглашения секретов или суда, в договор надо включить список конфиденциальных сведений.

Список есть в положении о коммерческой тайне компании. Его можно скопировать и выбрать из него пункты под партнера.

Компания заказывает разработку ЦРМ и передает для этого разработчикам контакты клиентов, своих продавцов, скрипты разговоров, описание акций. Всё это можно включить в договор с разработчиками. Текст может быть таким:

Стороны признают конфиденциальной информацией:

- все контакты компаний и людей, которые заказчик передает исполнителю;

- скрипты продаж и дальше по списку.

Чем точнее список, тем выше степень защиты. Если список занимает две и больше страниц, его можно вынести в приложение к договору.

Гриф «Секретно»

По закону о коммерческой тайне, на конфиденциальных сведениях должен стоять гриф, например, «Это секретно», «Коммерческая тайна». Итоги рекламной акции — секрет, значит, на итогах нужен гриф.

Грифом может быть что угодно, лишь бы было заметным. Для грифа подходит красная печать, всплывающее окно в ЦРМ или дисклеймер в электронной переписке.

В договоре с партнером надо написать, как выглядит гриф. Например, вот так:

Стороны пришли к соглашению, что конфиденциальная информация помечается:

- печатью с надписью «Конфиденциально», если это материальный носитель;

- дисклеймером «Конфиденциально», если это электронная переписка или файлы.

Формально писать о грифе необязательно. Если описания грифа нет, это не обнуляет запрет на разглашение секретов, но делает его менее надежным. Партнер может слукавить: типа не понял, что механика акций — часть коммерческой тайны, поэтому рассказал о ней другой компании. А раз описание грифа есть и гриф стоит на механике акций, слукавить не получится. Сразу видно, что акция — секрет.

Что запрещено делать с тайной

У коммерческой тайны один принцип: ее надо охранять от посторонних и самим не разглашать. Кажется, это очевидно и не надо объяснять что-то еще. Это не всегда так.

Магазин заказывает разработку ЦРМ и подписал договор с айти-компанией.

Магазин против пересылки рабочих файлов на личную почту, но не написал об этом в договоре. Сотрудники не догадались, что так нельзя, и пересылали файлы всё время, пока работали над ЦРМ.

Описание запрещенных действий — защита от слива секретов по неосторожности. Магазин из нашего примера рисковал утечкой сведений, хотя мог бы избежать риска, если бы написал об этом в договоре.

Список запрещенных действий помогает защититься в суде. У суда подход такой: раз компания не предупредила о запретах — значит, люди с доступом к секретам могли не понять, чего нельзя делать.

Чтобы оставить возможность наказать нарушителя, прописывайте в договоре, что запрещено. Это можно сделать так:

Сведения, которые относятся к коммерческой тайне, запрещено:

- пересылать на любую почту кроме рабочей;

- копировать в нерабочие облачные хранилища, на флешки, диски и на другие устройства;

- распечатывать копии и выносить из офиса;

- выбрасывать документы, пока их не порезал шредер.

Чем точнее список запретов, тем проще доказать в суде ответственность партнера: вы предупредили, что так делать нельзя, партнер под этим подписался, а потом нарушил.

Штраф за нарушение условий тайны

Закон разрешает наказывать обидчика за нарушение условий коммерческой тайны. Можно взять деньги или добиться уголовного срока. Мы не будем говорить о сроке, лучше поговорим о деньгах.

У компании два варианта: получить возмещение убытка или конкретную сумму. Скорее всего, просто так обидчик деньги не отдаст, поэтому придется судиться.

Суд определяет, сколько получит компания. Для этого он слушает аргументы обидчика и компании, которая потеряла секреты. Если компания хочет возмещение убытка, придется доказывать, что она потеряла деньги из-за разглашения секрета, а не по другим причинам.

Магазин закупается у поставщика. Поставщик вычислил популярные товары и рассказал о них конкуренту магазина, а тот провел под эти товары рекламную акцию: скидки, ленточки, баннеры. Покупатели узнали и перешли к конкуренту.

Магазин выяснил, кто слил информацию и оценил убыток из-за поставщика в миллион рублей. Но суд не согласился: покупатели могли уйти по разным причинам, а конкурент — сам додуматься до акций на эти товары. Связи между секретом и потенциальным убытком нет, магазин ничего не получил.

Это упрощенный пример, но схема бывает такой.

На сбор доказательств может уйти полгода, а суд всё равно их не примет и решит, что убытка не было. Или согласится с убытком, но определит его в десять тысяч рублей.

Чтобы повысить шансы на деньги, лучше указать в договоре конкретную сумму. Юристы называют такой штраф «штрафом в твердой сумме». Указать можно любую сумму, хоть миллиард.

Суд вправе снизить сумму, если решит, что она слишком большая. На юридическом это называется «установлением несоразмерности неустойки». Задача суда — убедиться, что компания не ущемляет права того, кто раскрыл секрет.

Суд снизил размер штрафа, потому что решил, что он слишком большой — судебное дело на право.ру

Компания АСГ-бизнес подала иск к ИП Паутину за разглашение коммерческой тайны потребовала выплатить 39 000 рублей.

Предприниматель перевозил груз по заказу компании и опубликовал на www.ati.su условия: стоимость, маршрут, что перевозит.

По договору между ИП и компанией описание заказа — часть коммерческой тайны, за ее разглашение предприниматель обязан выплатить стоимость заказа, или тридцать девять тысяч рублей.

Суд признал, что предприниматель нарушил условие коммерческой тайны, но не согласился со штрафом. Вот его аргументы:

предприниматель описал заказ из-за жалобы на компанию;

штраф равен стоимости заказа, который выполнил предприниматель. Если взять штраф, получится, предприниматель работал бесплатно;

предприниматель опубликовал описание заказа после того, как его выполнил. Описание не привело к негативным последствиям для компании.

Благодаря оценке суда предприниматель заплатил в четыре раза меньше, чем требовала компания.

Нет универсального совета, какую сумму указывать в качестве штрафа. Обычно для оценки размера штрафа суд сопоставляет оборот компании, значимость раскрытого секрета и насколько компания зависит от него. Одно дело, кто-то опубликовал код программы, на котором зарабатывает компания, другое — скрипт продаж. Ценность программы выше, и штраф за ее публикацию будет больше.

Компании ставят большой штраф для устрашения. Скорее всего, суд снизит размер, зато штраф привлекает внимание партнера.

Компании просто так не ставят большие штрафы в договоре. А если поставили, значит, планируют отстаивать его до вплоть до суда. Мало кому хочется разбираться, поэтому партнер внимательнее посмотрит условия коммерческой тайны и будет стараться их выполнять. Это не стопроцентная защита, но лучше, чем ничего.

В договоре о штрафе можно написать так: «За каждый факт нарушения коммерческой тайны исполнитель оплачивает штраф в размере 200 000 рублей».

Расследование из-за тайны

Штраф за нарушение условий коммерческой тайны не выглядит таким уж пугающим: всё-таки не так просто получить штраф с обидчика, и все это знают. Встряхнуть партнера можно рассказом, как компания будет доказывать факт нарушения условий.

Подходит любой процесс: можно собрать комиссию, предупредить о записи всех разговоров и выборочной проверке писем. Что угодно, лишь бы это смотрелось внушительно.

Задача — показать, что компания серьезно относится к коммерческой тайне. И если заметит неладное, готова потратить время и деньги на расследование. В договоре можно написать так:

Если заказчик заподозрил разглашение коммерческой тайны, он вправе:

- проверить письма, сообщения и запись разговоров с корпоративного телефона и почты;

- пригласить исполнителя на беседу для выяснения обстоятельств;

- собрать экспертную комиссию из своих сотрудников, айти-специалистов, нотариуса и других специалистов при необходимости;

- по итогам расследования составить акт и передать его в суд;

Идеально в договоре описать права партнера во время расследования. Иначе суд может сказать, что партнер ничего о проступке не знал и компания лишила его возможности оправдаться. Чтобы не рисковать, в договоре можно написать так:

Исполнитель вправе:

- присутствовать на заседаниях экспертной комиссии;

- дать письменные комментарии к акту по итогам расследования;

- отказаться от участия в расследовании.

Для суда тоже пригодится описание служебного расследования и акт по его итогам. Такая проработка показывает, что компания заранее продумала план, просто так вину на партнера не вешает, а во всем разбирается.

В целом, подход к коммерческой тайне в договоре с партнером такой: чем подробнее и точнее всё опишете, тем меньше шансов, что партнер сольет ваши секреты. А если такое случится, будет возможность получить с него штраф.

Короче

Что надо помнить

Если в компании нет режима коммерческой тайны и партнер слил секрет, будет сложно его наказать

НДА не действует, если в компании нет режима коммерческой тайны

Надежнее в договоре с партнером посвятить тайне целый раздел

Что написать в договоре

Что конкретно считается тайной, как с ней можно работать и как нельзя

Как компания выделяет коммерческую тайну. Может, ставит печать «Это секретно» или добавляет дисклеймер

Какой штраф за разглашение тайны

Как компания доказывает вину партнера

200 000 ₽

— можно писать в качестве штрафа за разглашение тайны

Источник

Защита конфиденциальной информации (сведений конфиденциального характера)

Автор статьи:

Гончаров Андрей Михайлович

Для создания эффективной системы защиты информации, компании необходимо определить степень важности различных типов данных, знать, где они хранятся, каким образом и кем обрабатываются и как уничтожаются в конце жизненного цикла. Без этого будет сложно предотвратить утечку конфиденциальных данных и обосновать финансовые расходы на защиту информации.

Нормативной основой для понятия «конфиденциальности» информации являются:

- Статья 23, 24 Конституции РФ;

- Статья 727 Гражданского кодекса РФ;

- Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

- ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения».

Категории информации по степени конфиденциальности

Информация, используемая в предпринимательской и иной деятельности весьма разнообразна. Вся она представляет различную ценность для организации и ее разглашение может привести к угрозам экономической безопасности различной степени тяжести. Боязнь лишиться таких активов заставляет компании создавать иные формы системы защиты, в том числе и организационную, а главное — правовую.

В связи, с чем информация разделяется на три группы:

- Первая — несекретная (или открытая), которая предназначена для использования как внутри Организации, так и вне нее.

- Вторая — для служебного пользования (ДСП), которая предназначена только для использования внутри Организации. Она подразделяется, в свою очередь, на две подкатегории:

- Доступная для всех сотрудников Организации;

- Доступная для определенных категорий сотрудников Организации, но данная информация может быть передана в полном объеме другому сотруднику для исполнения трудовых обязанностей.

- Третья — информация ограниченного доступа, которая предназначена для использования только специально уполномоченными сотрудниками Организации и не предназначена для передачи иным сотрудникам в полном объеме или по частям.

Информация второй и третьей категории является конфиденциальной.

Примерный перечень конфиденциальной информации:

- Информация, составляющая коммерческую тайну — сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам;

- Банковская тайна — сведения об операциях, о счетах и вкладах организаций — клиентов банков и корреспондентов;

- Иные виды тайн: адвокатская тайна, нотариальная тайна, тайна переписки и т.д.;

- Информация, имеющая интеллектуальную ценность для предпринимателя — техническая, технологическая: методы изготовления продукции, программное обеспечение, производственные показатели, химические формулы, результаты испытаний опытных образцов, данные контроля качества и т.п. и деловая: стоимостные показатели, результаты исследования рынка, списки клиентов, экономические прогнозы, стратегия действий на рынке и т.п.

Уровни защиты информации

Для принятия правильных мер, следует точно определить уровень защиты информации.

Можно выделить три уровня системы защиты конфиденциальной информации:

-

- Правовой уровень защиты информации основывается на нормах информационного права и предполагает юридическое закрепление взаимоотношений фирмы и государства по поводу правомерности использования системы защиты информации;

- Организационный защиты информации содержит меры управленческого, ограничительного и технологического характера, определяющие основы и содержание системы защиты, побуждающие персонал соблюдать правила защиты конфиденциальной информации фирмы;

- Технический, который состоит из:

- Инженерно-технический элемент системы защиты информации

- Программно-аппаратный элемент системы защиты информации

- Криптографический элемент системы защиты информации

Важным моментом также являются не только установление самого перечня конфиденциальной информации, но и порядка ее защиты, а также порядка её использования.

Очень важно отразить в Политике информационной безопасности организации перечень конфиденциальной информации.

В соответствии со ст. 10 Закона N 98-ФЗ меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:

- определение перечня данных, составляющих коммерческую тайну;

- ограничение доступа к таким сведениям путем установления порядка обращения с ними и контроля за соблюдением этого порядка;

- организацию учета лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, или лиц, которым она была предоставлена;

- регулирование отношений по использованию данных, составляющих коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;

- нанесение на материальные носители и документы, содержащие конфиденциальную информацию грифа «Коммерческая тайна» с указанием владельца такой информации.

В целях охраны конфиденциальности информации руководитель Организации обязан:

- ознакомить под расписку работника, которому доступ к таким сведениям необходим для выполнения трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты;

- ознакомить сотрудника под расписку с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

- создать работнику необходимые условия для соблюдения установленного режима

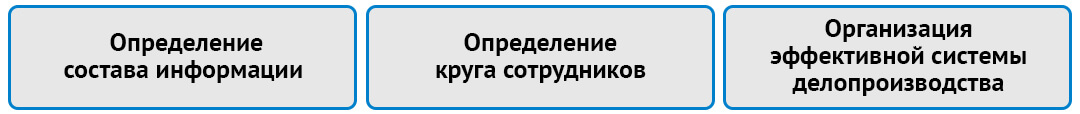

Обеспечение защиты конфиденциальных документов достигается следующими основными методами:

- Определение состава информации, которую целесообразно отнести к категории конфиденциальной;

- Определение круга сотрудников, которые должны иметь доступ к той или иной конфиденциальной информации, и оформление с ними соответствующих взаимоотношений;

- Организация эффективной системы делопроизводства с конфиденциальными документами.

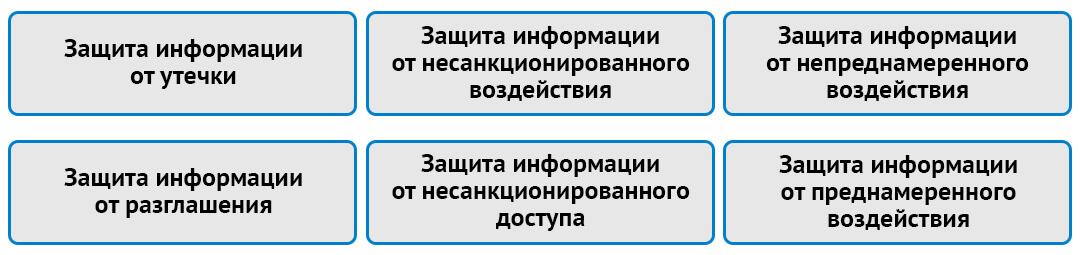

В соответствии с ГОСТ Р 50922-2006 можно выделить следующие (обобщенные) организационные и технические меры защиты конфиденциальной информации:

- защита конфиденциальной информации от утечки — защита информации, направленная на предотвращение неконтролируемого распространения защищаемой информации в результате ее разглашения и несанкционированного доступа к ней, а также на исключение получения защищаемой информации нарушителем;

- защита конфиденциальной информации от несанкционированного воздействия — защита информации, направленная на предотвращение несанкционированного доступа и воздействия на защищаемую информацию с нарушением установленных прав и правил на изменение информации, приводящих к разрушению, уничтожению, искажению, сбою в работе, незаконному перехвату и копированию, блокированию доступа к защищаемой информации;

- защита информации от непреднамеренного воздействия — защита информации, направленная на предотвращение воздействия на защищаемую информацию ошибок ее пользователя, сбоя технических и программных средств информационных систем, природных явлений или иных нецеленаправленных на изменение информации событий, приводящих к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к защищаемой информации;

- защита информации от разглашения — защита информации, направленная на предотвращение несанкционированного доведения защищаемой информации до заинтересованных субъектов, не имеющих права доступа к этой информации;

- защита информации от несанкционированного доступа — защита информации, направленная на предотвращение получения защищаемой информации заинтересованными субъектами с нарушением установленных нормативными и правовыми документами или обладателями информации прав или правил разграничения доступа к защищаемой информации;

- защита информации от преднамеренного воздействия — защита информации, направленная на предотвращение преднамеренного воздействия, в том числе электромагнитного или воздействия другой физической природы, осуществляемого в террористических или криминальных целях.

В завершении стоит отметить важность и определяющую значимость эффективно выстроенной системы защиты конфиденциальной информации по причине высокой ценности такой информации.

Такая система должна быть продуманной, прозрачной и комплексной.

Система защиты конфиденциальной информации не должна иметь пробелов как в обеспечении ИБ элементов информационной инфраструктуры Организации, так и в её реализации на документарном уровне. Все уровни и элементы системы защиты конфиденциальной информации должны быть взаимосвязаны, оптимально выстроены и контролируемы.

От эффективности этой системы зависит жизнеспособность организации т.к. информация, в условиях современности – самый ценный ресурс.

Источник