- Искусственные основания. Классификация. Методы устройства

- SGround.ru

- Типы фундаментов и области их применения

- Оглавление

- 1. Введение

- 2. Типы грунтовых оснований для фундаментов

- 3. Основные типы фундаментов

- 4. Какие грунты под фундаментом?

- 5. Столбчатые (отдельные) фундаменты – все за и против

- 6. Ленточные фундаменты – когда они нужны?

- 7. Плитные фундаменты – область применения, преимущества, недостатки

- 8. Свайные фундаменты – когда без них никак?

- 9. Заключение

- 10. Связанные статьи

- Один комментарий к публикации “Типы фундаментов и области их применения”

Искусственные основания. Классификация. Методы устройства

К искусственному основанию прибегают в случаях, когда грунт слабый и проектировать фундамент на естественном основании не представляется возможным, а применять сваи или фундаменты глубокого заложения нецелесообразно по технико-экономическим соображениям.

Работу грунтов улучшают конструктивными методами, а их свойства — уплотнением и закреплением.

Улучшение свойств слабых грунтов достигается: уплотнением — путём сближения частиц механическими или физическими воздействиями, то есть увеличение массы грунта в единице объёма. закреплением, когда различными физико-химическими средствами повышают структурную прочность на контактах частиц грунта природного сложения или заполняют паровое прострунство между ними каким либо вяжущим материалом; переработкой с уплотнением или с укреплением.

В соответствии с этим все методы устройства искусственных оснований можно разбить на три группы:

1) механическое изменение свойств грунтов основания (укатка, трамбование, гидровиброуплотнение и т д );

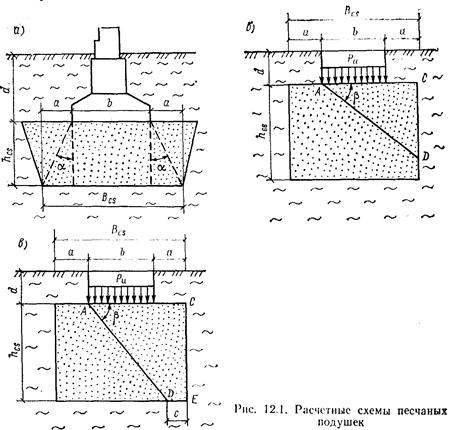

2) полная или частичная замена грунтов основания или их переработка (грунтовые подушки, грунтовые сваи, грунтовые покрытия под дороги, аэродромы и т д);

3) физико-химическое улучшение свойств грунтов основания (уплотнениение водопонижением, замачивание лёссовых грунтов, силикатизация, цементация, электроукрепление и т д )

Выбор метода устройства искусственного основания решают в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения в зависимости от следующих факторов: физико-механических свойств грунтов; конструкции сооружения; наличия специализированного технологического оборудования.

К методам устройства искусственно улучшенных оснований с уплотнением грунта относят также сооружение фундаментов в вытрамбованных котлованах.

Выбор метода улучшения работы и свойств грунтов в основании в значительной степени зависит от характера напластования и свойств грунтов, интенсивности передаваемых нагрузок, особенностей сооружения и возможностей строительной организации.

Песок в подушке должен быть уплотнен, так как, если он будет находиться в рыхлом или близком к рыхлому состоянию, возможна его осадка в результате динамических воздействий, а также замачивания. По этой причине не допускается укладка в подушку мерзлого песка, не поддающегося уплотнению. При большой стоимости пески для устройства подушек иногда используют местные грунты, поддающиеся уплотнению. Выше уровня подземных вод можно применять супеси, суглинки и даже глины. В подушку эти грунты укладывают при оптимальной влажности с тщательным контролем за однородностью их состава и степенью их уплотнения.

Поверхностное уплотнение грунтов. Производя удары трамбовкой по дну котлована, можно уплотнить грунты некоторых видов и тем самым существенно улучшить их качество. К таким грунтам относятся ненасыщенные водой пылевато-глинистые грунты (с коэффициентом водонасыщенности Sr — по СНиПу со степенью влажности — менее 0,7> и независимо от степени насыщения водой крупнообломочные и песчаные грунты. Толщина слоя уплотняемого грунта зависит от интенсивности воздействия применяемой трамбовки или катка и свойств грунта. Грунты уплотняются до плотности сложения, при которой они обладают деформативностью не выше заданной и требуемой прочностью. Уплотнение грунта достигается многократной проходкой катков (обычно 6. 8 раз) или ударами трамбовки до 8 раз по одному месту.

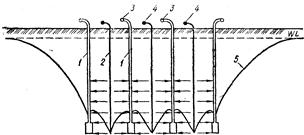

Глубинное уплотнение грунтов динамическими воздействиями. Для уплотнения насыщенных водой песчаных грунтов применяют глубинное вибрирование. Виброуплотнение песков можно производить двумя способами: погружением вибратора (вибробулавы) в песок аналогично погружению вибробулавы в бетонную смесь или погружением в грунт стержня с прикрепленным к его голове вибропогружателем. В этом и другом случае колебательные движения передаются песку, который сначала частично или полностью разжижается, а затем постепенно уплотняется.

Взрывами уплотняют толщи просадочных лёссовых грунтов. Для этого грунты предварительно замачивают через фильтрующие или совмещенные скважины. Затем в скважины устанавливают заряды в трубках и производят ряд взрывов, следующих один за другим через несколько секунд. Уплотненный таким образом лёссовый грунт теряет просадочные свойства и может быть использован в качестве естественного основания сооружении.

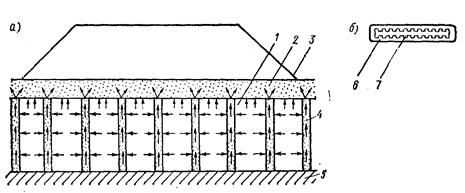

Уплотнение грунта статической нагрузкой. Рассмотренными выше способами невозможно эффективно уплотнить слабые, насыщенные водой пылевато-глинистые грунты (илы, очень пористые глины и суглинки, находящиеся в текучем и текучепластичном состоянии) и торфы, так как они обладают малой водопроницаемостью, а их уплотнение связано с выдавливанием поды из пор грунта. Для уплотнения таких грунтов используют статическую нагрузку в виде насыпи. При этом для ускорения процесса уплотнения устраивают дрены (рис.а). Давление по подошве насыпи должно быть больше давления от проектируемого сооружения в пределах площади застройки. Обычно насыпь отсыпают послойно, так как выполнение се сразу на необходимую высоту может привести к потере устойчивости слабых грунтов в ее основании.

Уплотнение грунта водопонижением. Слабые пылевато-глинистые грунты, которые способны отдавать воду из пор (илы, ленточные глины, заторфованные супеси и др.), можно уплотнить, понижая уровень подземных вод, например, путем откачки воды из скважин-фильтров. Понижение уровня подземных вод приводит к снятию выталкивающего давления воды, что вызывает в скелете грунта значительное повышение напряжений, действие которых на грунт будет аналогичным действию внешней нагрузки. Отжимаемая в процессе уплотнения вода откачивается из скважин-фильтров.

Электрохимическое закрепление. Однорастворный метод силикатизации, применим только в грунтах е коэффициентом фильтрации более 0,1. 0,2 м/сут. Слабые грунты (илы, глины и суглинки, находящиеся в текучем и текучепластичном состоянии), как правило, имеют коэффициент фильтрации меньше указанных величин. Чтобы ввести растворы силиката натрия и хлористого кальция, через такие грунты пропускают постоянный электрический ток. При пропускании тока в грунтах развивается электроосмос — движение воды, находящейся в порах, от анода к катоду. Используя это явление, через перфорированный анод вводят в грунты химические вещества, в т. ч. последовательно раствор силиката натрия и хлористого кальция. Введение этих химических веществ позволяет закрепить грунты с коэффициентом фильтрации 0,1. 0,005 м/сут (пылеватые пески, супеси и легкие суглинки).

Смолизация. Растворы синтетических смол, способных твердеть в грунтах, можно нагнетать в поры грунта. После твердения смол грунт превращается в достаточно твердое тело. В качестве вяжущего вещества в настоящее время широко применяют карбамидную смолу с отвердителями.

Карбамидную смолу используют для омоноличивания мелких и пылеватых песков с коэффициентом фильтрации 0,5. 5 м/сут, а также для закрепления лёссовых грунтов. В качестве отвердителя используют, в частности, раствор соляной кислоты, соединяя с ним раствор корбамидной смолы непосредственно перед инъецированном. Иногда в грунт предварительно нагнетают раствор соляной кислоты 3. 5 %-ной концентрации.

К настоящее время известно несколько видов синтетических смол (фенолъные, фурановые и др.), которые можно использовать, для закрепления грунтов, в т. ч. получаемые из отходов производства. Для закрепления супесей и суглинков начинают также применять электросмолизацию.

Битумизация и глинизация. Оба эти метода используются для уменьшения водопроницаемости грунтов.

Битумизацию применяют для снижения водопроницаемости трещиноватой скальной породы. При этом в скважины нагнетают расплавленный битум или битумную эмульсию с коагулянтом. Битум тампонирует полости и трещины в грунте, фильтрация воды прекращается или сильно снижается.

Глинизацию применяют для уменьшения водопроницаемости песков. Нагнетание глинистой суспензии в сравнительно тонкие поры песков приводит к выпадению в них глинистых частиц — к заилению песков. В результате коэффициент фильтрации песков уменьшается на несколько порядков.

Источник

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Типы фундаментов и области их применения

Как выбрать тип фундамента для дома?

Оглавление

1. Введение

Фундамент — это наиважнейшая часть любой постройки. От надежности фундамента зависит надежность всего здания или сооружения.

Для того чтобы дом покоился на надежном фундаменте, а не трещал по швам и рассыпался, необходимо основательно подойти, в первую очередь, к выбору типа фундамента. Для этого нужно понимать какие бывают фундаменты и в каких случаях каждый из них следует применять.

Как это бывает в большинстве случаев, у каждого типа фундамента есть и преимущества, и недостатки. Не углубляясь в тонкости, попробуем выяснить какой фундамент подходит для Ваших условий больше.

[Фундамент — несущая строительная конструкция, часть здания или сооружения, которая воспринимает все нагрузки от сооружения, перераспределяет их и передает на грунтовое основание]

2. Типы грунтовых оснований для фундаментов

Основание фундамента — слои грунта, залегающие ниже подошвы фундамента и воспринимающие нагрузку от него. Основания могут быть естественными и искусственными.

Естественное основание – это грунты природного сложения, не подвергавшиеся никакому вмешательству со стороны человека и образовавшиеся естественным путем.

Искусственные основания – это слои грунта, появившиеся в результате целенаправленных действий человека. Из искусственных оснований часто применяются – планомерно возведенные насыпи, песчаные и грунтовые подушки, слои грунта, уплотненные тяжелыми трамбовками, искусственно закрепленные грунты.

Проектирование искусственных оснований необходимо в случае если никакие типы фундаментов в данных конкретных грунтовых условиях не могут обеспечить требуемую прочность, жесткость и устойчивость здания/сооружения, или это экономически невыгодно.

Например — если на месте строительства Вашего дома оказался небольшой участок с залежами торфа толщиной около 1м, а вы планировали возведение малозаглубленного фундамента или полов по грунту, то целесообразно заменить этот слой слабого грунта на песок с послойным уплотнением – это и будет искусственным основанием. Такое решение позволит избежать неприятностей с фундаментом в будущем и сэкономить некоторую сумму денег.

3. Основные типы фундаментов

Основных типов фундаментов всего 4:

1. Столбчатые (отдельные) фундаменты – отдельные, не связанные между собой опоры под стены или колонны здания, имеющие сравнительно небольшую глубину заложения.

2. Ленточные фундаменты – сплошные линейные фундаменты под несущие стены здания.

3. Плитный фундамент – сплошная фундаментная плита, как правило из монолитного железобетона, сразу под все сооружение или под секцию сооружения.

Свая – стальной, железобетонный (а иногда и деревянный) стержень, погруженный в грунт сквозь слабые слои для передачи нагрузки на более прочные грунты основания, как правило расположенные на глубине более 4 м.

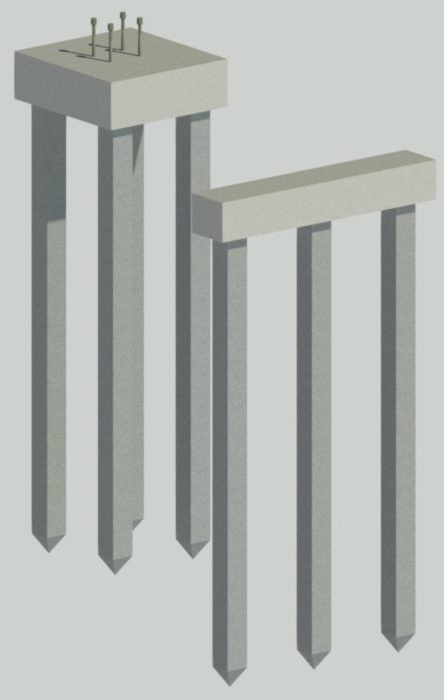

4. Свайные фундаменты – ленточные, столбчатые или плитные фундаменты, опертые на сваи.

[В случае опирания на сваи, конструкция, объединяющая несколько свай, называется свайным ростверком (столбчатым, линейным или плитным)]

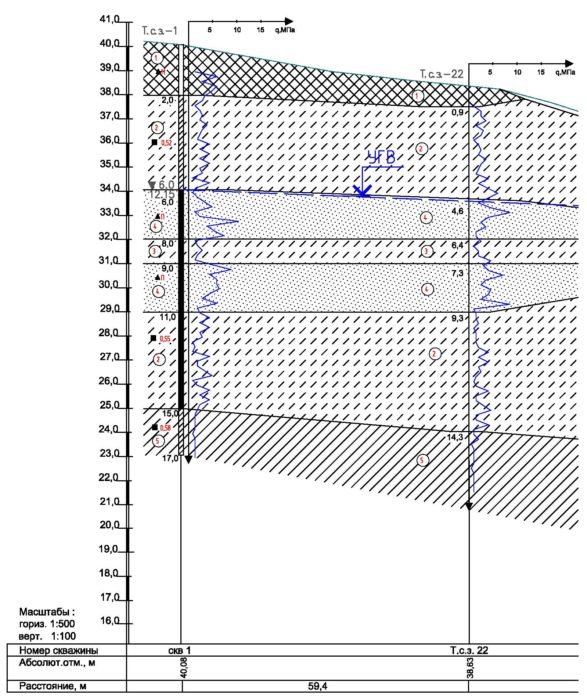

4. Какие грунты под фундаментом?

Важнейшим этапом проектирования фундамента являются инженерно-геологические изыскания. Правильнее изыскания выполнять еще до начала проектирования.

[Инженерно-геологические изыскания – комплекс работ по изучению грунтов и грунтовых вод в основании будущего сооружения. Включают в себя как минимум бурение разведочных скважин с отбором образцов грунта и грунтовой воды и последующим испытанием их в грунтовой лаборатории]

Дело в том, что фундамент, как отмечалось выше – важнейшая часть любого сооружения, и правильность выбора параметров фундамента напрямую зависит от правильности и полноты сведений о грунтах в его основании.

Даже лучшие инженеры-проектировщики в области фундаментов не смогут правильно запроектировать конструкцию, если у них неверные или неполные сведения о грунтах в основании. Проект будет заведомо ошибочным, или фундамент окажется избыточно дорогим и трудоемким.

[Недостаток сведений о грунтах при проектировании фундамента можно перекрыть только большими запасами по прочности и, как следствие, перерасходом финансов, но и это не дает гарантии надежности]

Если вы не знаете какие грунты залегают под вашим будущим фундаментом то попробуйте поспрашивать соседей которые уже начали или даже окончили строительство на своих участках. Если и у соседей не окажется информации о инженерно-геологических изысканиях то рекомендую прочитать статью определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории.

5. Столбчатые (отдельные) фундаменты – все за и против

Отдельно стоящие столбчатые фундаменты применяются не только в малоэтажном строительстве, но и при строительстве производственных, торговых, административных и жилых зданий.

Глубина заложения таких фундаментов обычно сравнительно небольшая — от 0 до 3,0 метров, размеры в плане меняются в широких приделах от 0,3х0,3 для деревянных построек до 4,5х4,5 м под колонны многоэтажных зданий. Располагаются отдельные столбчатые фундаменты с определенным шагом вдоль стен или под узловыми точками здания (углами, колоннами, пересечением балок и т.д.) и не связаны между собой ничем кроме надземной части зданий или сооружения.

[Когда говорят «столбчатый фундамент» имеют ввиду не фундамент в виде столба небольшого сечения, а фундамент имеющий колонную часть — столб и плитную часть — подошву.]

Вообще в литературе времен СССР отдельный столбчатый фундамент на естественном основании под колонны был основным решением для каркасных зданий по технико-экономическим показателям (самый дешевый вариант). То есть его применение рассматривалось ранее всех остальных вариантов.

Когда столбчатые отдельные фундаменты следует применять?

- прежде всего когда проектируется/строится каркасное здание, то есть нагрузка на основание предается точечно, от каждой колонны каркаса отдельно.

- когда недалеко от поверхности (на глубине 1,5-3 м) залегают достаточно прочные грунты, которые могут воспринимать расчетные нагрузки от здания при сравнительно небольших размерах подошвы фундамента (в моей практике самая крупная подошва ступенчатого фундамента была размером 4,5х4,5 м, но это не предел);

- При малоэтажном строительстве под не ответственные деревянные постройки (баня, сарай) при сухих прочных грунтах — применяют малозаглубленные или поверхностные столбчатые фундаменты как максимально простой и дешевый вариант.

Бывают случаи, когда столбчатые фундаменты – единственное рациональное решение даже при строительстве крупного объекта. Как правило эта ситуация происходит когда характеристики грунтов ухудшаются по мере увеличения глубины их залегания.

Например, при разработке проекта для двухэтажного торгового центра в его основании в верхней части геологического разреза оказались достаточно прочные грунты , а нижние слои становились тем слабее, чем глубже они залегают вплоть до глубины 10-12 м. Применение свай в таких условиях только ухудшает положение, а ленточные и плитные фундаменты не выгодны из-за большого шага колонн (9х9 м).

Преимущества столбчатого фундамента:

- Самая невысокая стоимость из всех типов;

- Простота возведения.

Недостатки:

- Требуют дополнительных конструкций для опирания стен здания (монолитный цоколь, фундаментные балки), а для зданий с подвалам требуется отдельное возведение стен подвала;

- Фундаменты не связаны между собой и, как следствие, не перераспределяют нагрузки. Для исключения неравномерных осадок, фундаменты должны иметь точно подобранные размеры подошвы в зависимости от действующей нагрузки на них — если нагрузки разные, то и размеры фундаментов разные;

- Применимы только на относительно прочных и однородных грунтах.

При малоэтажном строительстве столбчатые фундаменты можно порекомендовать только для деревянных дачных построек, или если в основании действительно прочные грунты (гравий, средний или крупный песок, скала).

Для домов из жестких каменных материалов (кирпич, газобетон) такие фундаменты не подходят из-за большого риска неравномерных осадок, что для тяжелых хрупких стен недопустимо.

Кроме того, применение столбчатых фундаментов вызывает необходимость в создании какого-либо жесткого цоколя здания (фундаментные балки, нижняя деревянная обвязка или др.) на который будут опираться стены здания, а если здание с подвалом необходимо отдельно возводить стены подвала.

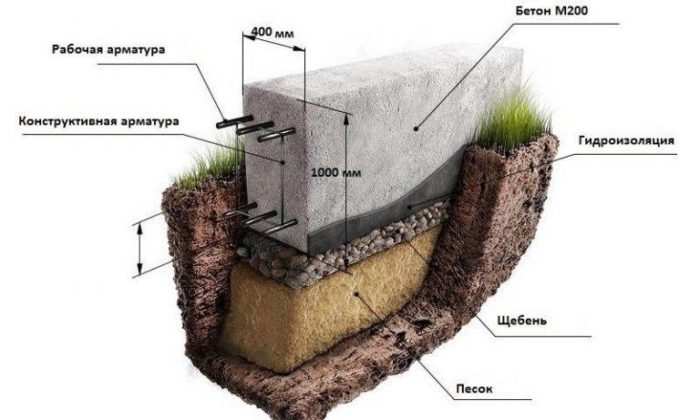

6. Ленточные фундаменты – когда они нужны?

Ленточный фундамент выполняется в виде непрерывного замкнутого в плане контура (ленты) под всеми наружными и внутренними несущими стенами здания. А если есть несущие стены, значит здание не каркасное. Иногда ленточный фундамент применяют и для каркасных зданий, но как правило при небольшом шаге колонн – до 6х6 м и относительно слабых грунтах.

Ленты могут быть малозаглубленные:

Ленточный фундамент в общем случае состоит из стеновой и плитной (подошвы) частей . Стены и подошва ленточного фундамента могут выполняться сборными – из блоков ФБС, или монолитными – из армированного железобетона, залитого на прямо на месте.

[Для сборного ленточного фундамента из блоков ФБС и др. штучных материалов очень желательно выполнять сплошные армированные монолитные пояса по верху блоков, и монолитную ленту в основании стен из блоков. Тогда такой фундамент будет намного лучше сопротивляться неравномерным деформациям и перераспределять нагрузки на основание]

Преимущества ленточного фундамента перед столбчатым:

- Большая суммарная площадь подошвы. Это позволяет передавать распределенную нагрузку на более слабые грунтовые основания;

- Неравномерные нагрузки от здания перераспределяются за счет большой жесткости и прочности конструкции фундамента. Это снижает среднюю осадку фундамента и неравномерные деформации;

- Сразу образуются стены подвала и опоры для вышерасположенных стен.

Недостатки:

- Более высокая стоимость и трудоемкость чем у столбчатого варианта;

- При неравномерных нагрузках в лентах возникают большие усилия, для восприятия которых требуются серьезное армирование;

- Нет возможности передавать большие точечные нагрузки на основание, т.к. ширина подошвы ленты ограничена.

Если Вы сэкономили на армировании и монолитном поясе и ленточный фундамент не выдержал нагрузок, в нем появились трещины, то он по своей сути превращается в столбчатый – отдельные фрагменты работаю независимо друг от друга, перераспределения усилий между фрагментами не происходит, увеличиваются неравномерные деформации.

В целом для малоэтажного строительства это наиболее оптимальный вариант если грунты недалеко от поверхности достаточно прочные (на глубине 1,5-3 м).

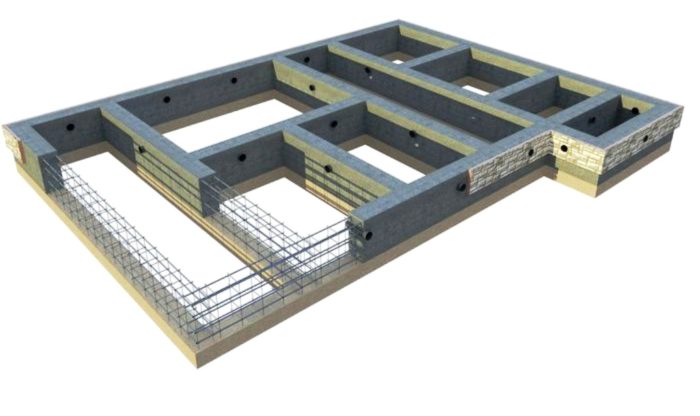

7. Плитные фундаменты – область применения, преимущества, недостатки

Плитные фундаменты применяют при специальном технико-экономическом обосновании. Они распределяют нагрузки от надземной части здания на очень большую площадь, но при этом в самой плите возникают огромные напряжения. Для того чтобы воспринять эти нагрузки без разрушения и излишних деформаций, необходимо выполнять плиту очень мощной с надежным армированием (толщина плиты многоэтажных домов достигает 1,5 м и более). Да и вообще перекрыть всю площадь под зданием плитой толщиной 0,5 м – очень накладно.

Преимущества плитного фундамента:

- Применим на слабых основаниях, самый надежный вариант на естественном основании при правильном проектировании;

- Снижает осадки и неравномерные деформации основания даже при слабых грунтах;

- Для зданий с подвалом сразу служит несущей плитой пола.

Недостатки:

- В конструкции возникают очень большие усилия, особенно от точечных нагрузок, восприятие которых требует больших затрат на бетон и арматуру;

- Еще более высокая стоимость и трудоемкость;

Применяют плитный фундамент, когда в основании сооружения слабые грунты (площади подошвы столбчатых и ленточных фундаментов недостаточно), а применение свай не дает ожидаемого увеличения несущей способности.

Фундамента плитного типа в малоэтажном строительстве применяют при небольших размерах дома и простой форме здания. Основные преимущества данного основания — простота сооружения, возможность применения в сложных грунтовых условиях: пучинистых, слабых и просадочных грунтах, а также высокая надежность при мелкой заглубленности . Однако такие фундаменты сравнительно дороги из-за большого расхода бетона и металла на арматуру.

8. Свайные фундаменты – когда без них никак?

Свайные фундаменты выполняются в виде:

- отдельных столбчатых свайных ростверков под колонны каркаса;

- линейных ростверков, в том числе и непрерывных замкнутых ленточных фундаментов на свайном основании;

- плитных ростверков – монолитные (редко сборные) фундаментные плиты, опертые на сваи;

- иногда применяют одиночные сваи под колонны.

Нагрузка от ростверка передается на сваи, а те в свою очередь передают ее на грунтовое основание своими боковыми поверхностями и нижними концами (лопастями, если сваи винтовые). Обычно на нижний конец сваи приходится основная нагрузка, а боковые поверхности передают меньшую часть усилия.

Сваи по типу погружения в основном применяют: забивные, буронабивные и винтовые. На типах свай останавливаться подробно не будем, на этот счет см. соответствующие статьи. По материалу сваи бывают железобетонные , стальные, иногда деревянные.

Преимущества свайного фундамента:

- Позволяет пройти слабые грунты и передать нагрузки на заглубленные плотные геологические слои;

- Позволяет воспринимать не только сжимающие нагрузки, но и выдергивающие и горизонтальные усилия, хорошо сопротивляется морозному пучению;

- При правильном проектировании очень высокая надежность фундамента.

Недостатки:

- Самая высокая стоимость и трудоемкость;

- Необходимость возведения свайного ростверка;

- Необходимость применения спец. техники для погружения свай или бурения скважин;

- Стальные сваи подвержены коррозии в агрессивных грунтовых условиях, а антикоррозионные покрытия часто повреждаются при погружении свай.

[Сваи, вопреки бытовому мнению, не дают никакой гарантии от осадок и перекосов фундаментов, а в некоторых грунтовых условиях могут быть вообще неприменимы (например, при текучих суглинках и глинах под нижними концами свай)]

В целом сваи применяют, когда необходимо передать нагрузки на заглубленные плотные грунты минуя верхние слабые слои, или, когда при сравнении вариантов, фундаменты на естественном основании оказываются дороже чем свайные.

Исключением являются свайные фундаменты из винтовых свай под деревянные малоэтажные дома и постройки – они выполняются без ростверка, под обкладной брус. Имеют сравнительно небольшую стоимость и высокую надежность, поэтому могут быть выгоднее других вариантов и рекомендованы к применению при определенных грунтовых условиях.

Минимальная глубина погружения сваи, применяемой в строительстве как правило 4,0 м. Если глубина будет меньше – по сути получится столбчатый фундамент, погруженный в грунт без откопки котлована.

9. Заключение

Выбор типа фундамента — сложная задача, требующая учета множества факторов и точных сведений о грунтах основания.

Краткое описание фундаментов в этой статье может помочь Вам определиться с выбором и, если он сделан, то следует переходить к более глубокому изучению выбранного типа фундамента.

Дополнительную информацию по теме см. ниже в разделе «Связанные статьи».

10. Связанные статьи

- Выбор глубины заложения фундаментов

- Инженерно-геологические изыскания – обязательно или нет?

- Ленточные фундаменты – виды и особенности

- Столбчатые фундаменты

- Свайные фундаменты – забивные сваи

- Свайные фундаменты – буронабивные сваи

- Свайные фундаменты – винтовые сваи

- Плитные фундаменты

- Незаглубленные или малозаглубленные фундаменты

- Что такое пучинистые грунты

- Определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории

Один комментарий к публикации “Типы фундаментов и области их применения”

висячие (сваи трения) все виды свай, которые опираются на сжимаемые грунты. Они передают нагрузку на грунты основания нижним концом и боковой поверхностью.

Источник