- НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРМОЗОВ

- Назначение тормозов

- Способы создания замедления движения

- Классификация тормозов

- Классификация тормозов железнодорожного подвижного состава

- Вагонник.РФ

- четверг, 11 февраля 2016 г.

- Классификация тормозов и их основные свойства

- Пневматические тормоза.

- Классификация тормозов

- Содержание

- Общие сведения

- Виды электрического торможения

- Динамические тормоза

- Фрикционные тормоза

- Автотормоза

- Неавтоматические тормоза

НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРМОЗОВ

Эффективность тормозных средств является одним из важнейших условий, определяющих возможность повышения веса и скорости движения поездов, пропускной и провозной способности железных дорог. От свойств и состояния тормозного оборудования подвижного состава в значительной степени зависит безопасность движения.

Последствия неэффективных тормозов

Назначение тормозов

В процессе движения поезда на него действуют силы, различные по своему характеру и направлению. Различают силы внешние (например, сила сопротивления движению от уклона) и внутренние (например, сила трения в моторно-осевых подшипниках). Внешние силы можно разделить на управляемые (сила тяги) и неуправляемые (силы сопротивления движению). В зависимости от соотношения управляемых и неуправляемых сил, поезд может двигаться ускоренно, замедленно или с равномерной скоростью.

Сила тяги — внешняя движущая сила, которая создается тяговыми электродвигателями локомотива во взаимодействии с рельсами. Она приложена к ободу колес в направлении движения. Для остановки поезда необходимо исключить действие силы тяги, т. е. отключить тяговые двигатели локомотива. Однако поезд продолжит движение по инерции за счет накопленной кинетической энергии и до полной остановки пройдет значительное расстояние. Чтобы обеспечить остановку поезда в требуемом месте или снижение скорости движения на определенном участке следования, необходимо искусственно увеличить силы сопротивления движению.

Устройства, применяемые в поездах для создания искусственного сопротивления движению, называются тормозами, а силы, создающие искусственное сопротивление движению, — тормозными силами.

Тормозные силы и силы сопротивления движению гасят кинетическую энергию движущегося поезда.

Способы создания замедления движения

Различают фрикционный, реверсивный и электромагнитный способы создания замедления движения.

Фрикционный способ. При этом способе сопротивление движению создается вследствие трения тормозных колодок (или специальных накладок) о поверхность катания колес подвижного состава (или дисков). В этом случае кинетическая энергия поезда преобразуется в теплоту, нагревающую трущиеся детали и рассеиваемую в окружающую среду.

Колодочный (фрикционный) тормоз

Реверсивный способ. На локомотивах с электрической передачей осуществляется переключение тяговых электродвигателей в генераторный режим, что вызывает изменение направления электромагнитного момента электрической машины. Это торможение называется электродинамическим. Оно бывает рекуперативным или реостатным. В первом случае вырабатываемая электрическая энергия возвращается в контактную сеть, во втором — электрическая энергия поступает на специальные тормозные резисторы и превращается в теплоту, которая рассеивается в окружающую среду.

Реверсивный способ создания замедления движения применяется также на локомотивах с гидропередачей (гидродинамический тормоз) и на паровозах (контрпар).

Электромагнитный способ. При этом способе тормозная сила создается притяжением специальных тормозных башмаков с электромагнитами к рельсам. На подвижном составе применяются как электромагнитные рельсовые тормоза, так и тормоза с использованием вихревых токов. Особенность этого способа создания замедления заключается в том, что мощность тормоза ограничивается только значением допустимого замедления. Поэтому электромагнитный способ используют только при экстренном торможении.

Классификация тормозов

Тормоза классифицируют по способу создания тормозной силы, свойствам системы управления и назначению .

- По способу создания тормозной силы различают фрикционные тормоза (колодочные и дисковые) и динамические (электродинамические, гидродинамические и реверсивные).

- По свойствам системы управления различают тормоза автоматические (прямо- и непрямодействующие) и неавтоматические (прямодействующие).

Тормоза этих двух типов подразделяются на пневматические, электропневматические и электрические. Принципиальное отличие пневматического тормоза от электропневматического состоит только в способе управления: управление пневматическим тормозом осуществляется изменением давления сжатого воздуха в специальном воздухопроводе (тормозная магистраль), проложенном вдоль каждого локомотива и вагона, а управление электропневматическим тормозом осуществляется электрическим током. В качестве рабочего тела в обоих случаях используется энергия сжатого воздуха. Автоматические тормоза должны автоматически приходить в действие (затормаживать) при определенном темпе снижения давления в тормозной магистрали. Прямо- или непрямодействие автоматического тормоза определяется конструкцией воздухораспределителя. Прямодействующий автоматический тормоз — это тормоз грузовых вагонов, оборудованный воздухораспределителем

усл. № 483, который способен поддерживать установленное давление в тормозном цилиндре независимо от плотности последнего.

Непрямодействующий автоматический тормоз — это тормоз пассажирских вагонов, оборудованный воздухораспределителем усл. № 292, который не восполняет утечки сжатого воздуха из тормозного цилиндра.

Примером прямодействующего неавтоматического тормоза служит вспомогательный локомотивный тормоз. В случае приведения его в действие воздух из главных резервуаров поступает в тормозные цилиндры. - По назначению различают тормоза грузовые, пассажирские и скоростные . За характеристику их работы принимают время наполнения и опорожнения тормозного цилиндра.

Анимация (мультик) по схемам прямодействующего, нпрямодействующего

тормоза и ЭПТ

Отличное пособие по новому воздухораспределителю пассажирских вагонов № 242.

С анимацией и дикторским сопровождением

Источник

Классификация тормозов железнодорожного подвижного состава

По одному из основных признаков — реакции на разрыв управляющего канала (тормозной магистрали) тормоза разделяют на автоматические и неавтоматические. Первые срабатывают на торможение при разрыве поезда и останавливают все его разорвавшиеся части без участия машиниста. Такие тормоза являются основным средством безопасности, с учетом их эффективности выполняется расчет тормозного пути и осуществляется расстановка сигналов на перегоне. Автоматическими тормозами оборудованы все поезда.

Неавтоматические тормоза при разрыве поезда не тормозят, а будучи в заторможенном состоянии дают отпуск. Они имеют ограниченное применение в основном в качестве вспомогательных на локомотивах и автономных подвижных единицах.

По способу создания тормозного эффекта различают фрикционные и динамические тормоза. К фрикционным относятся колодочные, дисковые и магниторельсовые тормоза. Последние отличаются тем, что их максимальная эффективность не ограничена силой сцепления колес с рельсами. Они применяются на скоростном подвижном составе и трамваях.

Динамическими являются реостатные и рекуперативные тормоза, которыми оборудовано большинство магистральных электровозов. Эти тормоза выгодно применять для регулирования скорости на небольших спусках, так как уменьшается износ тормозных колодок и расход сжатого воздуха. Динамические тормоза не являются тормозами безопасности, так как с падением скорости снижают свою эффективность, и устанавливаются только на тяговом подвижном составе.

По характеру действия различают нежесткие, полужесткие и жесткие тормоза. Нежесткие тормоза работают с любого зарядного давления и не требуют специальной настройки под уровень установившегося поездного давления, которое зависит от длины ТМ и утечек в ней (рис. 2.5). На медленный темп снижения давления в ТМ в поездном положении (темп мягкости) такие тормоза не реагируют, обладая определенной нечувствительностью к естественным колебаниям давления в ТМ при движении поезда. Для полного отпуска нежесткого тормоза достаточно поднять давление в ТМ после торможения на небольшую величину (0,02-0,03 МПа). Такой отпуск называется легким. Им обладают все пассажирские ВР и грузовые, которые и относятся к нежестким на равнинном режиме работы.

Полужесткие тормоза обладают теми же свойствами, что и нежесткие, но каждой величине роста давления в ТМ после торможения соответствует определенная ступень отпуска в ТЦ. Практически полный же отпуск наступает при восстановлении зарядного (поездного) давления. Такой отпуск называют тяжелым, или ступенчатым. Им обладают грузовые ВР на горном режиме работы, что позволяет обеспечить эксплуатацию подвижного состава на спусках круче 18%о. После торможения этим тормозом при отпуске колодки не отходят от поверхности колес до тех пор, пока ТМ и подключенные к ней ЗР не будут заряжены до исходного давления. Следующее торможение будет происходить с полным тормозным эффектом, как и предыдущее. Управляемость поездов с полужестким тормозом хуже, чем с нежестким, но она компенсируется высокой безопасностью движения.

Жесткие тормоза настраиваются на определенный уровень зарядного и поездного давления в ТМ и при его изменении в любом темпе устанавливают соответствующее давление в ТЦ. Они имеют ограниченное применение и используются на крутых спусках от 40 %о и более, в особенности на карьерном транспорте, применяемом на открытых горных разработках.

По способности восполнять утечки в ТЦ и запасных резервуарах различают неистощимые (прямодействующие) и истощимые (непрямодействующие) тормоза. В прямодействующих тормозах грузовых поездов при перекрыше связь ГР на локомотиве и ЗР, а также ТЦ на каждой подвижной единице, не разрывается и все утечки восполняются.

В непрямодействующих тормозах пассажирских поездов эта связь нарушается и снижение давления в ЗР, а также в ТЦ не компенсируется из ГР. Указанное свойство позволяет на затяжных спусках тормозить грузовые поезда длительно без потери их тормозной эффективности. Пассажирский поезд с ускоренными процессами торможения и отпуска в этих случаях ведут в режиме периодического затормаживания с отпуском для подзарядки ЗР, не усложняя конструкцию ВР.

По темпам изменения давления тормоза разделяют на быстродействующие пассажирские и медленнодействующие грузовые. Скорость протекающих процессов обусловлена при торможении допустимыми продольно-динамическими реакциями, а при отпуске — длиной ТМ и величиной подключенных к ней объемов ЗР и камер.

В тормозной технике различают пять основных групп приборов тормозного оборудования:

1) приборы, предназначенные для создания давления сжатого воздуха и контроля над ним. К этим приборам относятся компрессоры, регуляторы давления, манометры, предохранительные клапаны, влагосборники, клапаны продувки и максимального давления и ряд других;

2) приборы управления тормозами, к которому относятся КМ (поездной и вспомогательный), автостопы, а также современные электронные системы САУТ, КЛУБ, КОНСУЛ, УСАВП, АВТОМАШИНИСТ и ряд других, воздействующих на тормоза с участием машиниста или в автоматическом режиме;

3) приборы тормозного оборудования вагонов. Это ВР, ЭВР, АР, ТЦ, ЗР и другие приборы, относящиеся к пневматической части тормоза вагонов;

4) устройства механической части тормоза. Сюда можно отнести ТРП, автоматический регулятор ТРП, тормозные башмаки и колодки;

5) воздухопровод и арматура. К ним относятся ТМ, соединительные рукава, концевые, разобщительные, выпускные и экстренного торможения краны, тройники и ряд других элементов, обеспечивающих работу управляющего тормозами канала.

Необходимо отметить, что все пять групп тормозного оборудования в полной мере представлены на локомотивах.

Источник

Вагонник.РФ

четверг, 11 февраля 2016 г.

Классификация тормозов и их основные свойства

Тормозной путь — расстояние, проходимое поездом за время от момента перевода ручки крана машиниста или крана экстренного торможения в тормозное положение до полной остановки.

Тормоза классифицируются по способам создания тормозной силы и свойствам управляющей части. По способам создания тормозной силы различают фрикционные и динамические тормоза. По свойствам управляющей части различают тормоза автоматические и неавтоматические.

На подвижном составе железных дорог РФ применяется пять типов тормозов:

- Стояночные (ручные) — ими оборудованы локомотивы, пассажирские вагоны и около 15% грузовых вагонов;

- Пневматические — ими оснащен весь подвижной состав с использованием сжатого воздуха;

- Электро пневматические — ими оборудованы пассажирские локомотивы и вагоны, электропоезда и дизельные поезда;

- Электрические (динамические или реверсивные) — ими оборудованы отдельные серии локомотивов и электропоездов;

- Магнитно-рельсовые — ими оборудованы высокоскоростные поезда. Применяются как дополнительные к ЭПТ и электрическим.

Стояночные, пневматические и электро пневматические тормоза относятся к разряду фрикционных тормозов, у которых сила трения создается непосредственно на поверхности колеса либо на специальных дисках, жестко связанных с колесными парами.

Основным тормозом на подвижном составе является пневматический.

Каждый тип тормоза в свою очередь делится на группы, подгруппы и по назначению — пассажирские, грузовые и высокоскоростные.

Пневматические тормоза.

Неавтоматические тормоза, наоборот, приходят в действие при повышении давления в трубопроводе, а при выпуске воздуха происходит отпуск тормоза.

Работа автоматических тормозов разделяется на следующие процессы:

Источник

Классификация тормозов

- По способам создания тормозной силы различают тормоза фрикционные (колодочные и дисковые) и динамические (электродинамические, гидродинамические и реверсивные)..

- по характеру управления — автоматического (прямо- и непрямодействующие) и неавтоматические (прямодействующие). Тормоза этих двух типов подразделяются на пневматические, электропневматические и электрические.

- По назначению — тормоза грузовые, пассажирские и скоростные.

Содержание

Общие сведения

Тормозами обозначают установку, предназначенную для уменьшения скорости, остановки подвижного состава или задержания его на месте. Тормоза подвижного состава железных дорог подразделяются на фрикционные и электрические. Схема подразделения тормозов показана на рисунке выше.

Наиболее распространенный в сети железных дорог фрикционный тормоз, принцип работы которого основан для осуществления сопротивления движению поезда за счет возникновения сил трения, появляющиеся промеж колес и прижимающимися к ним тормозными колодками. По способу управления и источнику используемой энергии для нажатия тормозных колодок фрикционный тормоз подразделяется на пневматический, электропневматический и ручной. Базовым типом фрикционного тормоза, использующегося на подвижном составе железных дорог, является пневматический, принцип его работы основан на формировании разности давлений сжатого воздуха в камерах приборов регулирования тормозами. Пневматический тормоз разделяют на неавтоматический прямодействующий, автоматический непрямодействующий и автоматический прямодействующий.

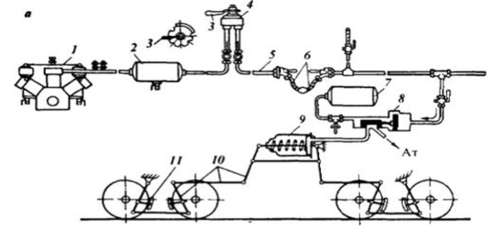

Подвижной состав железных дорог используют автоматические тормоза.Автоматическим непрямодействующим тормозом обеспечены локомотивы и вагоны, перевозящие пассажиров. Установки пневматического тормоза подвижного состава состоят из ряда устройств. Источник сжатого воздуха это установленный на локомотиве компрессор. Компрессор, сжимающий воздух до давления 0,75-0,9 МПа на электровозах, 0,75-0,85 МПа на тепловозах и 0,65-0,8 МПа в моторном подвижном составе, накачивает его в главный резервуар, где воздух накапливается и охлаждается. Далее из главных резервуаров сжатый воздух попадает в тормозную магистраль проходя через кран машиниста, который в пассажирских поездах способствует удержанию зарядного давления 0,5-0,52 Мпа.

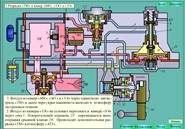

Автоматический непрямодействующий тормоз заряжают воздухом перед отправлением поезда, устанавливая ручку 3 крана машиниста (рис 2.) в положение отпуска. При этом воздух, проходя по тормозной магистрали 5 через воздухораспределитель 8, заполняет запасный резервуар 7 до зарядного давления. В то же время с этим воздухораспределитель сообщает тормозной цилиндр с атмосферой. Под воздействием пружин тормозного цилиндра его поршень, передвигаясь в исходное положение через рычажную передачу 10, отрывает тормозные колодки 11 от колес. При торможении тормозная магистраль разъединяется от главного резервуара, и процесс торможения осуществляется за счет воздуха из запасных резервуаров, из − за этого тормоз называется непрямодействующим. При прорыве воздушной магистрали поезда или открытия в вагоне поезда стоп-крана происходит выход воздуха из магистрали и осуществляется торможение так же, как при управляемом выходе воздуха из магистрали через кран машиниста, такой тормоз называют автоматическим.

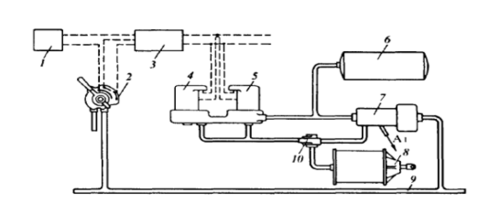

Электропневматический тормоз (ЭПТ) кроме пневматического оборудования имеет устройства, управляемые с помощью электрического тока. Схема электропневматического тормоза показана на рисунке 3.

Электрическое торможение заключается в возможности перевода электродвигателей в режим электрических генераторов, чтобы кинетическую энергию движущегося поезда превращают в электрическую. Электрическое торможение используется при притормаживании и изменении скорости движения поездов на уклонах, а также для снижения скорости перед остановкой. При электрическом торможении фрикционные тормоза не работают, исключается возможность нагрева тормозных колодок и бандажей колесных пар и уменьшается их износ.

Виды электрического торможения

Существует три вида электрического торможения:

· рекуперативное электрическая энергия, выработанная тяговым двигателем локомотива, поступает обратно в электросеть. Используется в электровозах постоянного тока;

· реостатное торможение электрическая энергия поглощается реостатами и преобразуется в тепловую. Используется на тепловозах и отдельных типах электровозов и моторвагонного подвижного состава;

· рекуперативно ̶ реостатное при высокой скорости движения применяется рекуперативное торможение, а при более низкой реостатное. Такая система используется на электропоездах ЭР22, ЭР2Р, ЭР2Т и др.

Ручные тормоза являются запасным вариантом торможения , если отказали автоматические тормоза в пути , а также для удержания состава на путях станции. Этими тормозами оборудованы локомотивы, моторвагонный подвижной состав, пассажирские и частично грузовые вагоны. Привод ручного тормоза соединен с рычажной тормозной передачей автоматического тормоза. На грузовых вагонах ручной тормоз расположена на переходных площадках, а на вагонах, безпереходных площадок, стояночный тормоз находится сбоку вагона.

Тормоза классифицируют по способу создания тормозной силы, свойствам системы управления и назначению.

- По способу создания тормозной силы различают фрикционные тормоза (колодочные и дисковые) и динамические (электродинамические, гидродинамические и реверсивные).

- По свойствам системы управления различают тормоза автоматические (прямо- и непрямодействующие) и неавтоматические (прямодействующие). Тормоза этих двух типов подразделяются на пневматические, электропневматические и электрические. Принципиальное отличие пневматического тормоза от электропневматического состоит только в способе управления: управление пневматическим тормозом осуществляется изменением давления сжатого воздуха в специальном воздухопроводе (тормозная магистраль), проложенном вдоль каждого локомотива и вагона, а управление электропневматическим тормозом осуществляется электрическим током. В качестве рабочего тела в обоих случаях используется энергия сжатого воздуха.

Автоматические тормоза должны автоматически приходить в действие (затормаживать) при определенном темпе снижения давления в тормозной магистрали. Прямо- или непрямодействие автоматического тормоза определяется конструкцией воздухораспределителя.

Прямодействующий автоматический тормоз — это тормоз грузовых вагонов, оборудованный воздухораспределителем усл. № 483, который способен поддерживать установленное давление в тормозном цилиндре независимо от плотности последнего.

Непрямодействующий автоматический тормоз — это тормоз пассажирских вагонов, оборудованный воздухораспределителем усл. № 292, который не восполняет утечки сжатого воздуха из тормозного цилиндра.

Примером прямодействующего неавтоматического тормоза служит вспомогательный локомотивный тормоз. В случае приведения его в действие воздух из главных резервуаров поступает в тормозные цилиндры.

- По назначению различают тормоза грузовые, пассажирские и скоростные. За характеристику их работы принимают время наполнения и опорожнения тормозного цилиндра.

Динамические тормоза

В динамических тормозах сила торможения может создаваться электромагнитным полем при переключении электрических двигателей в генераторный режим, а тормозная энергия гасится в реостатах либо передается в контактную сеть — электродинамические тормоза (реостатные, рекуперативные либо рекуперативно-реостатные), или за счет соответствующего переключения гидропередачи на тяговом подвижном составе с гидропередачей — гидродинамическое торможение.

Фрикционные тормоза

Фрикционные тормоза создают тормозную силу в месте контакта колеса и рельса при их сцеплении в результате воздействия тормозных колодок на поверхности катания колес (колодочные тормоза) либо тормозных накладок на диски, закрепленные на колесных парах (дисковые тормоза), а также за счет притяжения возбуждаемых током тормозных магнитов непосредственно к рельсам. В последнем случае, т. н. фрикционные рельсовые тормоза, используемые на скоростном либо на специальном промышленном подвижном составе, работающем на особо крутых уклонах (более 0,04), действуют независимо от сцепления колес с рельсами.

Фрикционные тормоза имеют пневматический привод и приводятся в действие сжатым воздухом, поступающим к вагонам поезда через тормозную магистраль, которая одновременно является управляющей. Торможение обеспечивается снижением давления в тормозной магистрали, отпуск тормозов — его повышением. Любой разрыв состава либо разъединение тормозной магистрали (открытие стоп-крана, сообщающего тормозную магистраль с атмосферой) приводит к автоматическому торможению поезда. Для длительного удержания подвижного состава на месте используется ручной привод тормоза (ручные тормоза) или тормозные башмаки, устанавливаемые на рельсы. Для обеспечения безопасности движения необходимым свойством тормозов, применяемых в качестве основных, является автоматичность их действия.

Автотормоза

Автотормоза срабатывают при разрыве состава независимо от поведения машиниста. Используются тормоза с пневматическим или электрическим управлением, которое обеспечивает срабатывание системы на торможение при снижении соответственно давления в тормозной магистрали или напряжения в электрических цепях управления. Допускаемая максимальная скорость движения поезда устанавливается с расчетом на срабатывание фрикционного автоматического тормоза, который гарантирует безопасность движения. К такому тормозу предъявляются требования отсутствия неконтролируемых отказов и переход на торможение с максимальной тормозной силой при неисправностях, исключающих нормальное управление тормозом, например, при разрыве цепи управления.

Неавтоматические тормоза

В то же время на подвижном составе широко применяются неавтоматические тормоза, которые имеют ручной привод либо приводятся в действие повышением давления или электрического напряжения в управляющей магистрали. К неавтоматическим относятся ручные тормоза, вспомогательные тормоза локомотивов, электропневматические тормоза пассажирского подвижного состава.

Источник