Классификация способов синтеза полимеров

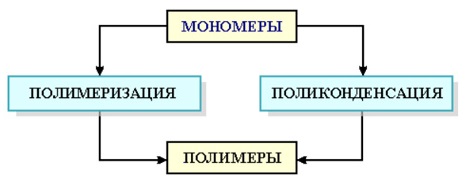

Синтез полимеров из мономеров основан на реакциях двух типов: полимеризации и поликонденсации.

Полимеризация

Пoлимеризация — реакция образования высокомолекулярных соединений путем последовательного присоединения молекул мономера к растущей цепи.

Полимеризация (полиприсоединение) протекает по общему уравнению:

Элементный состав (молекулярные формулы) мономера и полимера одинаков.

Реакции полимеризации идут в результате присоединения:

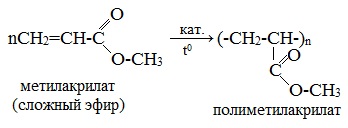

— по кратным связям (непредельные соединения, содержащие двойные или тройные связи):

— за счет раскрытия циклов:

В данном случае реакция идет за счет раскрытия цикла по связи C–O.

В зависимости от заряда частицы, которая инициирует процесс присоединения, различают катионную, анионную и радикальную полимеризации.

Сополимеризация

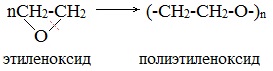

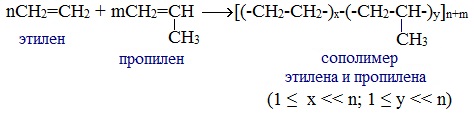

Процесс образования высокомолекулярных соединений при совместной полимеризации двух или более различных мономеров называют сополимеризацией.

Сополимеризация этилена с пропиленом:

Этилен-пропиленовые сополимеры применяются в производстве ударопрочных резино-технических изделий, для изоляции электропроводов и кабелей, в качестве гидроизоляционного и кровельного материала в строительстве, для гидроизоляции искусственных водоемов, как покрытие детских и спортивных площадок.

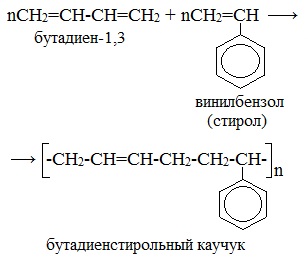

Сополимеризация бутадиена и стирола:

Бутадиен-стирольный каучук отличается повышенной износостойкостью и применяется в шинной, резинотехнической, кабельной, обувной промышленности.

В сополимерах сочетаются свойства полимеров, полученных из каждого в отдельности взятого мономера.

Поэтому сополимеризация — эффективный способ синтеза полимеров с заданными свойствами.

Поликонденсация

Пoликонденсация — процесс образования высокомолекулярных соединений, протекающий по механизму замещения и сопровождающийся выделением побочных низкомолекулярных продуктов.

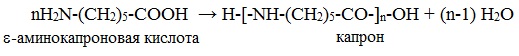

Получение капрона из e-аминокапроновой кислоты:

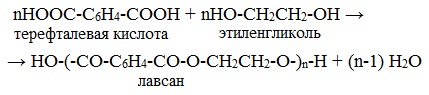

Получение лавсана из терефталевой кислоты и этиленгликоля:

Поликонденсация является основным способом образования природных полимеров в естественных условиях.

Видеоопыт «Получение пластмасс на примере резорцинформальдегидной смолы»

Источник

Классификация процессов синтеза полимеров

Строение мономеров не может быть положено в основу классификации процессов, так как в различных условиях образование полимера может происходить за счет различных групп или связей в молекуле одного и того же мономера. Это означает, что один и тот же мономер в зависимости от условий синтеза может вступать в поликонденсацию или полимеризацию. Так, мономер с изоцианатной группой –N=C=0 может вступать в реакцию поликонденсации с соединениями, содержащими группу ОН:

nHOROH + nO=C=N-R’-N=C=O

Мономер с изоцианатной группой может полимеризоваться по схеме:

Даже наличие в мономере винильной группы СН2=СН– не позволяет отнести превращения этих соединений к одному из процессов, например к полимеризации, так как в определенных условиях винильная группа выступает в роли функциональной группы, типичной для поликонденсационных мономеров:

nCH2=CH–R’–CH=CH2 + nHS–R»–SH

[–СН2СH2–R’–СН2СН2–S–R’–S–]n

Строение получаемых полимеров также не может быть положено в основу классификации процессов синтеза полимеров, поскольку один и тот же полимер можно получить различными путями. Так, полиэтилен синтезируют следующими способами:

nСН2=СН2

nClCH2–CH2CI + 2nNa

Закономерности этих процессов весьма различны, и поэтому они не могут быть объединены в один класс. Таким образом, за основу классификации процессов синтеза полимеров не следует брать ни исходные соединения, ни конечные продукты.

Стехиометрия процесса, т. е. их суммарные (брутто) уравнения, также не может быть положена в основу классификации, поскольку они не отражают характера процесса: их истинный механизм часто отличается от брутто-схемы. В течение долгого времени в литературе превалировали определения процессов синтеза полимеров, основанные на их формальной стехиометрии: процессы образования полимеров, сопровождаемые выделением низкомолекулярного продукта, называли поликонденсацией, процессы, протекающие без выделения низкомолекулярного продукта, – полимеризацией. Такое определение процессов синтеза полиме-

ров было предложено Карозерсом в 1929 г. и получило в последующие годы широкое распространение, так как оно достаточно полно и верно обобщало имевшийся к тому времени экспериментальный материал. Широкое распространение этого формального определения поликонденсации объясняется его простотой и наглядностью, а также тем, что большинство изученных процессов в определенной степени соответствовали ему. По мере накопления новых данных стали появляться процессы, не укладывающиеся в определение Карозерса. На противоречие новых опытных данных «старому» определению первым обратил внимание Флори еще в 1953 г. К настоящему времени изучено много новых процессов, к которым неприменимо указанное определение поликонденсации.

Механизм элементарных актов, последовательность которых и составляет процесс образования полимера, также не может быть положен в основу классификации процессов синтеза полимеров, поскольку он аналогичен механизму образования соответствующих низкомолекулярных соединений.

В основу классификации процессов синтеза полимеров следует положить такой признак, который позволит выделить особенности получения полимеров как высокомолекулярных соединений. В противном случае, т. е. при классификации процессов синтеза полимеров по аналогии с процессами образования низкомолекулярных соединений, не учитывается макромолекулярная специфика рассматриваемых процессов. По этой же причине не следует классифицировать процессы синтеза полимеров и по типам реакций, используемых в органической химии, например реакций замещения и реакций присоединения. В основу классификации процессов синтеза полимеров следует положить особенность стадии образования макромолекулы – главной стадии процесса синтеза. Однако механизм единичной реакции образования макромолекулы еще не имеет каких-либо особенностей по сравнению с механизмом образования низкомолекулярных соединений. Различие процессов синтеза полимеров может проявиться лишь при формировании всей цепи в целом. Поэтому процессы синтеза полимеров следует классифицировать по способу формирования (составления из низкомолекулярных соединений) всей макромолекулы.

Источник

1.2.4. Классификация полимеров способу получения

1) полимеризационные полимеры (поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен и др.);

2) поликонденсационные полимеры (полиамиды (найлон-6,6), полиэтилентерефталат (лавсан, полиэстер), полиэтиленгликоль, фенопласты и др.);

3) полученные с помощью полимераналогичных превращений (поливиниловый спирт, ацетаты и нитраты целлюлозы, вискоза и др.).

1.2.5. Классификация полимеров по отношению к нагреванию

1) термопластичные полимеры (термопласты). Это полимеры свойства которых при нагревании меняются обратимо. При повышении температуры полимеры такого типа переходят в текучее состояние, из них можно формовать изделия. При охлаждении они затвердевают. При повторном нагревании термопласты сохраняют способность переходить в текучее состояние. Примеры: полиэтилен, полипропилен, полистирол, капрон, лавсан и др.

2) термореактивные полимеры (реактопласты). При нагревании термореактивные полимеры и олигомеры расплавляются. В этом состоянии из них можно формовать изделия. При продолжении нагревания (или ином воздействии) макромолекулы реактопластов вступают в реакции сшивания с образованием сетчатых (пространственных) структур. В результате этого, у полученного сетчатого полимера теряется способность к плавлению и растворению. Реакция сшивания макромолекул называется отверждением реактопласта.

К реактопластам относят фенолформальдегидные смолы (олигомеры), мочевиноформальдегидные смолы, эпоксидные и ненасыщенные полиэфирные смолы и др. Изделия из отвержденных реактопластов характеризуются высокой теплостойкостью, стойкостью к растворителям и агрессивным средам, высокой твердостью.К термореактивным полимерам относят также вулканизующиеся эластомеры — каучуки, имеющие двойные связи в цепи макромолекулы. Переработка каучуков в изделия проводится с участием сшивающего агента — серы или ее соединений. В результате реакции сшивания макромолекул каучука образуется пространственная сетка (вулканизат), нерастворимая и неплавкая при повышении температуры. Данная реакция носит название “вулканизация каучуков”. Полимерную композицию на основе каучука, сшивающего агента (серы) и других компонентов называют резиновой смесью. При вулканизации резиновых смесей (например, путем их нагревания до 150-180 о С) образуется резина – полимер сетчатого строения.

1.3 Гомополимеры и сополимеры

Полимеры, макромолекулы которых состоят из однотипных звеньев, т.е. звеньев одного и того же состава, называют гомополимерами.

Схематично реакцию их получения и строение цепи можно записать так:

n M → … M M M M M M M M …

Примеры гомополимеров: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол и др.

Полимеры, макромолекулы которых состоят из разнотипных звеньев (двух и более типов), носят название сополимеры. Реакцию их получения и строение цепи можно записать следующим образом:

мономеры тройной сополимер

Виды сополимеров. В макромолекулах сополимера остатки мономеров могут располагаться регулярно и нерегулярно.

1) если остатки мономеров в цепи располагаются в определенном порядке, такие сополимеры называют регулярными (чередующимися, альтернатными):

Сополимеры данного вида получить довольно сложно, поэтому они используются редко;

2) если в макромолекулах сополимера остатки мономеров располагаются нерегулярно (по закону случая), то такие сополимеры называют нерегулярными (статистическими):

Эти сополимеры являются наиболее распространенными. Например, сополимер 1,3-бутадиена и стирола:

стирол сополимер бутадиена и стирола

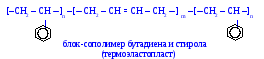

3) блок-сополимеры. Макромолекулы блок-сополимеров состоят из чередующихся участников полимерной цепи (блоков), построенных из звеньев какого-либо одного типа.

Длина блоков в макромолекуле сополимера может быть различна, но обычно она находится в пределах 50-200 звеньев. Большое практическое распространение получили линейные трехблочные сополимеры типа СБС (стирол-бутадиен-стирол), у которых концевые полистирольные блоки имеют молекулярную массу 15 — 20 тыс., а центральный полибутадиеновый блок обладает молекулярной массой 50 — 70 тыс. Подобные блок-сополимеры обычно называют термоэластопластами Молярное соотношение бутадиен : стирол в термоэластопласте составляет 70 : 30.

4) привитые сополимеры; у сополимеров подобного типа блоки одного из мономеров присоединены к основной цепи макромолекулы, построенной из звеньев другого мономера, в виде больших боковых ответвлений. Таким образом, макромолекулы привитых сополимеров являются разветвленными.

Методы получения полимеров (Из пособия ФХМОСП)

Полимеры синтезируют по реакциям полимеризации, полиприсоединения (ступенчатой полимеризации) и поликонденсации.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник