Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Home » Земледелие » Учет и картирование сорных растений

Популярные статьи

Приложения для Android

Учет и картирование сорных растений

Учет сорных растений — систематический детальный учет засоренности сельскохозяйственных угодий, учитывающий флористический и количественный состав сорной растительности, их распространенность, особенности ландшафта и агроклиматические условия, применяемую агротехнику и пр.

Картирование сорных растений — наглядное представление данных учета сорных растений в хозяйстве, на предприятии или местности.

Целью учета и картирования сорных растений является составление целенаправленной, рациональной и экономически эффективной программы борьбы с сорняками, построение плана предупредительных и истребительных мероприятий.

Сбор данных базируется на информации, получаемую в процессе обследования полей непосредственно на местности. Различают систематическое и оперативное обследования.

Навигация

Систематическое (сплошное) обследование

Систематическое, сплошное или основное обследование — полномасштабное обследование всех сельскохозяйственных угодий предприятия с целью получения наиболее полной информации о видовом составе, количестве и распространении сорняков. При систематическом обследовании также собирают информацию о землях несельскохозяйственного пользования прилегающих территорий (машинного двора, топливохранилища, технических мастерских, зернотоков, животноводческих ферм, площади отчуждения ЛЭП и т.д.) как очаги распространения сорняков.

Систематическое обследование — трудоемкой процесс, поэтому его проводят ежегодно или периодически (один раз в 2-3 года). Время следует выбирать так, чтобы наиболее полно охватить весь флористический состав и количественное обилие сорняков на обследуемом угодье. Для зерновых культур оптимальное время обследования в фазе полного колошения, в других культурах сплошного посева — за 2-3 недель до уборки урожая, в посевах пропашных культур — середина вегетационного периода, в многолетних травах — начало цветения бобовых, на несельскохозяйственных землях — полное цветение растений семейства крестоцветных.

Оперативное обследование

Оперативное обследование — обследование конкретного поля или сельскохозяйственного угодья перед началом проведения работ по борьбе с сорной растительностью. Выполняют в следующие фазы роста культур:

- зерновых яровые — в начале полного кущения;

- зерновых озимые — в конце осенней вегетации и весной после отрастания;

- зернобобовых — при высоте до 8 см;

- льна-долгунца — в фазе елочки (высота 3-10 см);

- пропашных культур — перед междурядными обработками;

- многолетних трав — до кущения злаков или в начале отрастания бобового компонента;

- на чистых парах — при массовом появлении сорняков.

Оперативное обследование позволяют уточнить видовой состав, количественное обилие и фазы роста сорной растительности на конкретном поле. Полученные данные используют для корректировки площадей, подлежащих обработке, сроков и способов обработки, вида и нормы расхода гербицидов и т.д.

Методы учета засоренности полей

За единицу обследования принимают поле (или участок), занятое одной культурой, однородное по рельефу, применяемой агротехнике и плодородию. Предварительно намечают маршрут движения, слагающийся: для относительно компактной формы поля — из нескольких параллельных проходов вдоль поля; для узкого или неправильной формы поля — из одного зигзагообразного прохода. По всему маршруту намечают места учета сорняков — стации, располагающиеся на равном расстоянии друг от друга, а относительно соседнего прохода — шахматным способом. При площади обследуемого участка до 50 га выбирают 10 мест учета, от 50 до 100 га — 15 мест, на полях более 100 га — на каждые дополнительные 50 га количество мест учета увеличивают на единицу.

В определенных местах учета определяют засоренность участка визуальным или количественно-весовым методом.

Визуальный метод учета заключается в обходе поля по границам и диагоналям и тщательном визуальном обследовании на предмет засоренности. Оценка проводится по четырех бальной шкале: 1 балл — сорняки встречаются в посевах единицами; 2 балла — сорняков в посевах мало, но встречаются уже не единично; 3 балла — сорняков в посевах много, но количественно не преобладают над культурными растениями; 4 балла — сорняки количественно преобладают над культурными растениями.

Количественно-весовой метод заключается в подсчете числа сорняков и определение их сырой и сухой массы. На полях и угодьях через равные промежутки по наибольшей диагонали определяют площадки размером размером 50×50 см (0,25 м 2 ). Внутри нее подсчитывают отдельно число сорняков каждого вида. При обследовании площади участках до 50 га достаточно провести исследования в 10 точках, от 51 до 100 га — в 15 и на полях более 100 га — в 20 точках. Степень засоренности определяется в баллах: 1 балл — до 10 сорняков на 1 м 2 ; 2 балла — от 10 до 20 сорняков на 1 м 2 ; 3 балла — от 20 до 30 сорняков на 1 м 2 ; 4 балла — от 30 до 40 сорняков на 1 м 2 ; 5 баллов — более 40 сорняков на 1 м 2 . Результаты подсчета сорняков по каждому месту учета заносят в ведомости учета. Количественно-весовой метод дает более точные оценки засоренности полей.

Источник

Тема 1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ

Цель работы : ознакомиться с классификацией сорных растений и изучить биологические группы сорняков.

Сорняками называют дикорастущие растения, не возделываемые человеком, но засоряющие сельскохозяйственные угодья и наносящие им вред.

Засорители – растения, относящиеся к культурным видам, не возделываемым на данном поле и засоряющие посевы основной культуры. Например, в посевах озимой пшеницы можно встретить озимую рожь, в посевах яровой пшеницы – овес и т.д.

Некоторые сорняки настолько приспособились к условиям жизни культурных растений, что существуют как спутники последних – куколь обыкновенный, василек синий. Среди них имеются такие, которые засоряют преимущественно один или несколько сходных по биологическим особенностям родов культурных растений. Такие сорняки называются специализированными. В посевах льна можно встретить специализированные виды плевела, торицы, рыжика. Посевы ржи часто засорены специализированным видом – костром ржаным, а посевы проса – отдельными видами щетинника. Специализированные сорняки характеризуются следующими признаками: 1) цикл их развития совпадает с циклом развития культурного растения, 2) они достигают высоты среднего яруса, поэтому с уборкой попадают в сноп, обмолачиваются и засоряют зерно культурного растения, 3) по форме, массе и величине зачатки сорняков (семена, плоды и др.) настолько подходят к семенам культурного растения, что отделить их при обычных способах очистки семян невозможно.

Карантинные сорняки – это особенно злостные сорные растения, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории страны, области или района, но способные быстро распространяться и засорять поля в новых районах.

Борьба с ними очень затруднительна. Основная мера борьбы с такими сорняками – карантин.

Суть карантина заключается в системе специализированных мероприятий по уничтожению карантинных сорняков в масштабах государства и охране территории от их распространения.

К сорнякам внутреннего карантина отнесены: горчак ползучий, повилики, амброзии, сорный подсолнечник, паслен колючий и каролинский, ценхрус якорцевый.

В процессе длительной эволюции у сорных растений выработался ряд биологических особенностей, которые отличают их от культурных растений и обеспечивают успешное прорастание их в посевах сельскохозяйственных культур и позволяют противостоять многим механическим мерам борьбы с ними:

1) высокая семенная продуктивность;

2) способность семян длительное время сохранять всхожесть;

3) неодновременное и растянутое прорастание семян;

4) способность к семенному и вегетативному размножению.

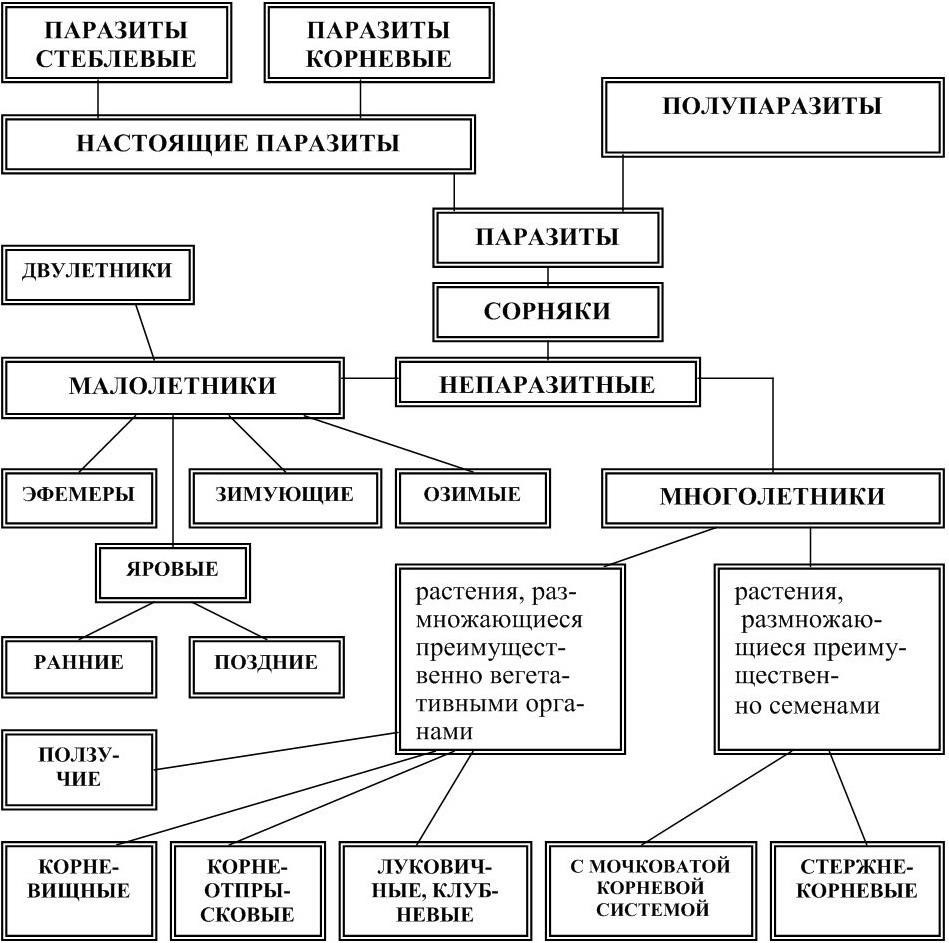

На территории Российской Федерации встречаются более 1500 видов широко распространенных сорных растений, что вызвало необходимость объединения их по важным признакам в группы. Наиболее удобной классификацией сорняков является биологическая, в основу которой положены способ питания, способ размножения и продолжительность жизни (рис. 1).

По способу питания сорняки делят на три биологических типа: паразитные, полупаразитные и непаразитные.

Паразитные сорные растения (гетеротрофы) полностью утратили способность к фотосинтезу и питаются за счет растенияхозяина. Они имеют редуцированные листья. Отбирают питательные вещества у растения-хозяина, прикрепляясь гаусториями (присосками) к его корням или стеблям, в зависимости от чего делятся на две биогруппы: стеблевые и корневые.

Стеблевые паразиты :

1) повилика полевая.

Корневые паразиты :

1) заразиха подсолнечная.

Полупаразитные сорные растения обладают способностью к фотосинтезу на первых этапах развития. В дальнейшем питаются за счет растения-хозяина:

1) погремок большой.

Непаразитные (зеленые растения) составляют наибольшую группу сорняков. Это автотрофные растения, имеющие корневую систему, способную усваивать из почвы влагу и элементы питания, надземные зеленые органы способные создавать в процессе фотосинтеза органическое вещество. По продолжительности жизни они делятся на два подтипа: малолетние и многолетние.

К малолетним относятся растения, которые размножаются только семенами, имеют жизненный цикл от нескольких месяцев до двух лет и отмирающие после созревания семян.

В группе малолетних сорняков растения обладают различными биологическими особенностями, поэтому выделяют более мелкие группы: эфемеры, яровые ранние и яровые поздние, зимующие, озимые и двулетние.

Классификация сорных растений

Рисунок 1 – Классификация сорных растений

Эфемеры – сорные растения с очень коротким периодом вегетации (1,5–2 месяца), способные давать за сезон несколько поколений за лето:

1) звездчатка средняя.

Яровые ранние – сорняки, семена которых прорастают ранней весной (при прогревании почвы до 1–2?С), плодоносят и отмирают в том же году. Засоряют преимущественно ранние яровые культуры (яровую пшеницу, овес, ячмень, горох и др.):

2) овсюг обыкновенный;

4) пикульник обыкновенный;

6) горец вьюнковый.

Яровые поздние – сорняки, семена которых прорастают при устойчивом прогревании почвы (11–12?С), всходят вместе с поздними яровыми культурами, плодоносят и отмирают в том же году, но после уборки ранних культур. Засоряют культуры позднего сева и пропашные (просо, гречиху, кукурузу и др.):

1) просо куриное;

2) щирица запрокинутая;

3) щетинник сизый.

Зимующие – сорняки, заканчивающие вегетацию при ранневесенних всходах в том же году, а при поздних всходах способные зимовать в любой фазе роста. Засоряют чаще всего озимые хлеба и многолетние травы:

1) василек синий;

2) трехреберник непахучий;

3) живокость полевая;

4) ярутка полевая;

5) пастушья сумка.

Озимые – сорняки, нуждающиеся для своего развития в пониженных температурах зимнего сезона независимо от сроков прорастания. Всходы озимых сорняков появляются во второй половине лета, в фазе образования розетки или кущения они зимуют. Засоряют озимые культуры и многолетние травы:

1) костер ржаной;

2) метлица обыкновенная.

Двулетние – малолетние сорняки, для развития которых требуется два полных вегетационных периода. В первый год они формируют розетку листьев и мощную корневую систему, зимуют, во второй год дают стебли, цветут, плодоносят и отмирают:

1) липучка обыкновенная;

3) донник лекарственный.

К многолетним относят сорняки, произрастающие несколько лет и неоднократно плодоносящие за свой жизненный цикл, размножающиеся семенами и вегетативными органами.

Многолетние сорняки подразделяют на две группы: сорняки первой группы размножаются преимущественно семенами и в меньшей степени вегетативно. К ней относят: стержнекорневые и мочковатокорневые сорные растения. Сорняки, относящиеся ко второй группе, размножаются преимущественно вегетативно и в меньшей степени семенами: корневищные, корнеотпрысковые, ползучие, луковичные и клубневые.

Стержнекорневые сорняки – многолетние растения с хорошо развитым главным корнем, глубоко проникающим в почву и большим количеством боковых корней:

1) полынь горькая;

2) одуванчик лекарственный;

3) цикорий обыкновенный.

Мочковатокорневые – многолетние сорняки с укороченным главным корнем и хорошо развитыми боковыми корешками:

Луковичные – многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно луковицами:

Клубневые – многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно вегетативно и образующие на корнях или подземных стеблях утолщения (клубни):

1) чистец болотный.

Ползучие – многолетние сорняки, размножающиеся стелющимися и укореняющимися побегами:

1) лютик ползучий;

2) лапчатка гусиная.

Корневищные – многолетние растения, размножающиеся преимущественно вегетативно подземными стеблями (корневищами), имеющими больший запас питательных веществ, чем корень:

1) пырей ползучий;

3) тысячелистник обыкновенный.

Корнеотпрысковые – сорняки, размножающиеся корневыми отпрысками с помощью боковых корней, несущих на себе большое количество спящих почек. Из этих почек образуются новые растения. Засоряют все культуры:

1) вьюнок полевой;

2) молочай лозный;

3) осот желтый (полевой);

4) бодяк полевой (осот розовый).

1. Что такое сорняки и засорители?

2. Какой вред наносят сорняки сельскому хозяйству?

3. Почему, несмотря на принимаемые меры борьбы, сорняки не удается полностью уничтожить?

4. На каких признаках основана классификация сорняков?

5. Какие сходства и различия между зимующими и озимыми, паразитными и полупаразитными сорняками?

6. Назовите наиболее злостные корнеотпрысковые сорняки и их биологические особенности.

7. Каковы приспособительные свойства семян сорняков, позволяющие им попадать на поля?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник