- Общая характеристика и классификация систем передачи и распределения электрической энергии на самолетах

- Система передачи и распределения электрической энергии

- Передача электроэнергии — распространенные способы и альтернативные варианты

- Высокое напряжение, как способ уменьшения потерь

- Классификация линий электропередач

- Способы передачи электроэнергии

- Схема передачи электроэнергии от электростанции до потребителя

- Передача электроэнергии на дальние расстояния

- Постоянный ток в качестве альтернативы

Общая характеристика и классификация систем передачи и распределения электрической энергии на самолетах

Система передачи и распределения электрической энергии летательного аппарата предназначена для обеспечения надежного подвода электрической энергии от источников к потребителям. В систему передачи и распределения электрической энергии входят: электрическая сеть, центральные и распределительные устройства, защитная и коммутационная аппаратура, устройства для защиты от радиопомех и статического электричества. К системам передачи и распределения предъявляются такие же высокие требования, как и к авиационному оборудованию вообще. Их выполнение обеспечивается рациональной конфигурацией сети, числом проводов, подводящих ток к распределительным устройствам, качеством проводов, правильным монтажом и выбором соответствующей защиты.

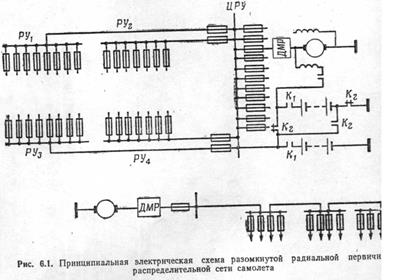

Разомкнутые сети могут быть радиальными (централизованными), когда все РУ подключаются параллельно к ЦРУ; магистральными, когда отдельные РУ подключаются последовательно друг к другу (рис. 6.1); резервированными (рис. 6.2). К резервированным сетям относятся такие, в которых имеется несколько независим мых сетей, дублирующих друг друга. На рис. 6.1 представлена типовая разомкнутая радиальная сеть самолета-истребителя, где в качестве основного источника электрической энергии используется стартер-генератор, а в качестве резервного — две аккумуляторные батареи, переключающиеся во время запуска с помощью контактора Дг с параллельного соединения на последовательное. Мощные потребители подключаются непосредственно к ЦРУ. Потребители небольшой мощности и цепи управления получают питание от отдельных РУ через аппараты защиты. Разомкнутые сети выполняются, как правило, одноироводными. Надежность электроснабжения в радиальных сетях определяется надежностью одного канала, выход из строя которого ведет к прекращению питания потребителей электрической энергии, подключенных к данному РУ.

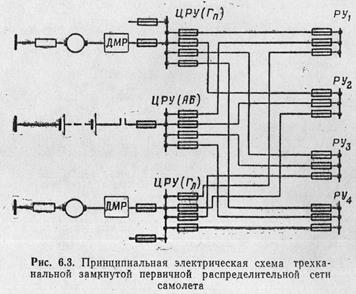

Замкнутые сети по конфигурации являются петлевыми, с одним или несколькими РУ в каждой петле. По способу подсоединения РУ замкнутые сети делятся на централизованные, с параллельным подключением РУ к ЦРУ, и магистральные, с последовательным подключением друг к другу. Замкнутые сети, как правило, многоканальные. На рис. 6.3 представлена трех-, а на рис. 6.4 четырехканальная замкнутая сеть самолета с параллельным подключением отдельных пар РУ. к ЦРУ

Часто на одном самолете применяют различные способы подсоединения РУ. Такие сети, содержащие элементы сетей различных типов, называются смешанными.

Часто на одном самолете применяют различные способы подсоединения РУ. Такие сети, содержащие элементы сетей различных типов, называются смешанными.

По способу передачи электрической энергии сети постоянного и переменного однофазного тока делятся на однопроводные и двухпроводные. В однопроводных сетях в качестве второго провода используется корпус

летательного аппарата. Однопроводные сети легче, проще и удобнее в эксплуатации. Однако они создают значительно большие помехи, чем двухпроводные. Кроме того, в двухпроводных сетях при замыканиях одного из проводов на корпус не прекращается подвод электрической энергии к потребителям. На самолете, корпус которого выполнен из нержавеющей стали или титана, целесообразным. оказывается применение двухпроводных сетей, так как использование корпуса в качестве обратного провода связано с большими потерями энергии ввиду высоких значений удельных сопротивлений этих материалов,

Для передачи электрической энергии трехфазного переменного тока используются в основном две системы передачи: с заземлением нейтрали и без заземления. Преимущества трехфазной сети с заземленной нейтралью по сравнению с сетью без заземленной нейтрали состоят в следующем: ниже искажения линейных и фаз

ных напряжений при несимметричных нагрузках; фаз» ные напряжения получаются без трансформации. К недостаткам сетей с заземленной нейтралью относятся: большая вероятность возникновения коротких замыканий, поскольку любое замыкание проводов на корпус вызывает короткое замыкание сети; защита источников и сетей оказывается более сложной, чем в сетях без заземленной нейтрали. В случае использования генера-торов без заземленной нейтрали замыкание любой отдельной фазы на корпус не будет коротким замыканием. Однако такое замыкание представляет большую опасность, поскольку при соприкосновении с оголенной неповрежденной фазой члены экипажа попадают под линейное напряжение, т. е. опасность поражения электрическим током не исключается

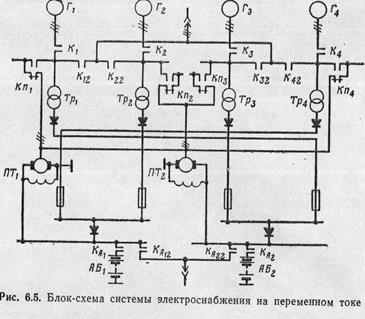

Общая блок-схема системы электроснабжения на переменном токе одного из самолетов представлена на рис. 6.5.

Источник

Система передачи и распределения электрической энергии

В п. 1.3 приведена характеристика систем передачи и распределения ЭЭ. Рассмотрим взаимосвязи этих систем на примере.

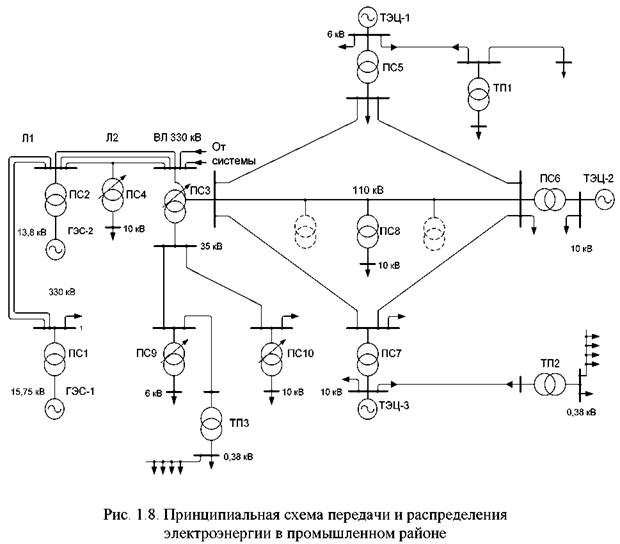

В качестве примера рассмотрим упрощённую принципиальную схему передачи и распределения электроэнергии в крупном промышленном районе, показывающую взаимную связь между электростанциями (центрами электропитания) и электропотребителями (электроприёмниками) (рис. 1.8).

На гидростанциях средней мощности ГЭС-1 и ГЭС-2, значительно удалённых от центров потребления энергии, электроэнергия трансформируется с повышением напряжениядо 330 кВ через повышающие подстанции ПС1 и ПС2. Связь между гидростанциями и передача электроэнергии ГЭС на приёмную (районную) подстанцию ПС3 осуществляется с помощью двух- и трёхцепных ЛЭП 330 кВ внутрисистемных связей Л1 и Л2 с промежуточным отбором на подстанции ПС4. На подстанции ПС3 напряжение 330 кВ снижается до 110 кВ и передаётся в сложно-замкнутую сеть. В эту же сеть ЭЭ поступает от трёх теплофикационных станций — теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1, 2, 3. Объединяющая их сеть 110 кВ, выполняет также функцию распределения электроэнергии в данном промрайоне.

|

Объединение системообразующей (передающих) и распределительных частей данной системы электроснабжения выполняется на приёмной подстанции ПС3 с напряжениями 330/110/35 кВ, имеющей межсистемную связь с соседней ЭЭС через двухцепную ЛЭП 330кВ.

Электроснабжение потребителей, расположенных в районе ТЭЦ, выполнено по кабельным и воздушным линиям 6,10 кВ на генераторном напряжении. Большая часть ЭЭ, вырабатываемая на ТЭЦ, через повышающие трансформаторы подстанций ПС5-ПС7 поступает на шины высшего напряжения, передаётся и распределяется по ВЛ напряжением 110 кВ.

Шины генераторного напряжения ТЭЦ и вторичных напряжений постанций ПС3-ПС10 являются центрами питания распределительных сетей среднего и низшего напряжения 6-110 кВ, а также низковольтных сетей 0,38 кВ (через потребительские подстанции ТП1 -ТП3), осуществляющих электроснабжение предприятий и отдельных электропотребителей, расположенных в данном промрайоне.

Такое общее исполнение системы электроснабжения промрайона позволяет обеспечить надёжное электроснабжение потребителей ЭЭ (электроприёмники, нагрузки отходящих линий показаны стрелками), включённых в сети различных номинальных напряжений. В данной системе электроснабжения принята система напряжений 330—110—35—10(6)—0,38 кВ. Передача электрической энергии от источников к потребителям и распределение её между ними осуществляется преимущественно ступенями электрических сетей посредством двух-трёх и более трансформаций.

Таким образом, в данной системе электроснабжения можно выделить элементы, формирующие систему передачи электроэнергии: совокупность электропередач выдачи мощности ГЭС и линий межсистемной передачи 330 кВ, и элементы, образующие систему распределения электроэнергии: сложно-замкнутая сеть СН 110 кВ и разветвлённые разомкнутые сети НН

Вопросы для самопроверки:

1. Почему необходимо передавать (транспортировать) электроэнергию?

2. Какие элементы входят в систему передачи и распределения электроэнергии?

3. Что общего в понятиях «электропередача» и «электрическая сеть» и чем они отличаются?

4. Чем отличаются понятия «система электроснабжения» и «электроэнергетическая система»?

5. Каким требованиям должна удовлетворять система передачи и распределения ЭЭ?

6. Какова роль трансформаторов?

7. Какова классификация линий электропередачи переменного тока?

8. Какие линии составляют системы передачи и распределения ЭЭ?

9. Для чего необходимы автоматические устройства на всех объектах систем передачи и распределения ЭЭ?

10. В чем условность разделения систем передачи и распределения ЭЭ по номинальному напряжению?

11. Какие возможны этапы развития системы передачи ЭЭ?

12. В чём преимущества и недостатки сложнозамкнутых систем передачи ЭЭ?

13. Каково назначение и какими свойствами обладает система распределения ЭЭ?

14. Какие сети составляют систему распределения ЭЭ?

15. Какие уровни (ступени) в ней выделяются?

16. По каким признакам классифицируются распределительные сети?

17. Чем определяется их схемное построение?

18. В чём преимущества и недостатки радиальных и магистральных

19. Как формируются замкнутые сети? Каковы их виды?

20. В каких случаях экономически целесообразно применение сложно-замкнутых сетей? 21. Какие особенности распределительных сетей?

Источник

Передача электроэнергии — распространенные способы и альтернативные варианты

Электричество не относится к накопительным ресурсам. На сегодняшний день нет эффективных технологий, позволяющих аккумулировать энергию, выработанную генераторами, поэтому передача электроэнергии потребителям относится к актуальным задачам. В стоимость ресурса входят затраты на его производство, потери при транспортировке и расходы на монтаж и обслуживание ЛЭП. При этом от схемы передачи напрямую зависит эффективность системы электроснабжения.

Высокое напряжение, как способ уменьшения потерь

Несмотря на то, что во внутренних сетях большинства потребителей, как правило, 220/380 В, электроэнергия передается к ним по высоковольтным магистралям и понижается на трансформаторных подстанциях. Для такой схемы работы есть весомые основания, дело в том, что наибольшая доля потерь приходится на нагрев проводов.

Мощность потерь описывает следующая формула: Q = I 2 * Rл ,

где I – сила тока, проходящего через магистраль, RЛ – ее сопротивление.

Исходя из приведенной формулы можно заключить, что снизить затраты можно путем уменьшения сопротивления в ЛЭП или понизив силу тока. В первом случае потребуется увеличивать сечения провода, это недопустимо, поскольку приведет к существенному удорожанию электропередающих магистралей. Выбрав второй вариант, понадобится увеличить напряжение, то есть, внедрение высоковольтных ЛЭП приводит к снижению потерь мощности.

Классификация линий электропередач

В энергетике принято разделять ЛЭП на виды в зависимости от следующих показателей:

- Конструктивные особенности линий, осуществляющих передачу электроэнергии. В зависимости от исполнения они могут быть двух видов:

- Воздушными. Передача электричества осуществляется с использованием проводов, которые подвешиваются на опоры.

Воздушные линии электропередач

- Кабельными. Такой способ монтажа подразумевает укладку кабельных линий непосредственно в грунт или в специально предназначенные для этой цели инженерные системы.

Обустройство блочной кабельной канализации

- Вольтаж. В зависимости от величины напряжения ЛЭП принято классифицировать на следующие виды:

- Низковольтные, к таковым относятся все ВЛ с напряжением не более 1-го кВ.

- Средние – от 1-го до 35-ти кВ.

- Высоковольтные – 110,0-220,0 кВ.

- Сверхвысоковольтные – 330,0-750,0 кВ.

- Ультравысоковольтные — более 750-ти кВ.

Ультравысоковольтная ЛЭП Экибастуз-Кокчетав 1150 кВ

- Разделение по типу тока при передаче электричества, он может быть переменным и постоянным. Первый вариант более распространен, поскольку электростанции, как правило, оборудованы генераторами переменного тока. Но для уменьшения нагрузочных потерь энергии, особенно на большой дальности передачи, более эффективен второй вариант. Как организованы схемы передачи электричества в обоих случаях, а также преимущества каждого из них, будет рассказано ниже.

- Классификация в зависимости от назначения. Для этой цели приняты следующие категории:

- Линии от 500,0 кВ для сверхдальних расстояний. Такие ВЛ связывают между собой отдельные энергетические системы.

- ЛЭП магистрального назначения (220,0-330,0 кВ). При помощи таких линий осуществляется передача электричества, вырабатываемого на мощных ГЭС, тепловых и атомных электростанциях, а также их объединения в единую энергосистему.

- ЛЭП 35-150 кВ относятся к распределительным. Они служат для снабжения электроэнергией крупных промышленных площадок, подключения районных распределительных пунктов и т.д.

- ЛЭП с напряжением до 20,0 кВ, служат для подключения групп потребителей к электрической сети.

Способы передачи электроэнергии

Осуществить передачу электроэнергии можно двумя способами:

- Методом прямой передачи.

- Преобразуя электричество в другой вид энергии.

В первом случае электроэнергия передается по проводникам, в качестве которых выступает провод или токопроводящая среда. В воздушных и кабельных ЛЭП применяется именно этот метод передачи. Преобразование электричества в другой вид энергии открывает перспективы беспроводного снабжения потребителей. Это позволит отказаться от линий электропередач и, соответственно, от расходов, связанных с их монтажом и обслуживанием. Ниже представлены перспективные беспроводные технологии, над совершенствованием которых ведутся работы.

К сожалению, на текущий момент возможности транспортировки электричества беспроводным способом сильно ограничены, поэтому об эффективной альтернативе методу прямой передачи говорить пока рано. Исследовательские работы в этом направлении позволяют надеяться, что в ближайшее время решение будет найдено.

Схема передачи электроэнергии от электростанции до потребителя

Ниже на рисунке представлены типовые схемы, из которых первые две относятся к разомкнутому виду, остальные — к замкнутому. Разница между ними заключается в том, что разомкнутые конфигурации не являются резервированными, то есть, не имеют резервных линий, которые можно задействовать при критическом увеличении электрической нагрузки.

Обозначения:

- Радиальная схема, на одном конце линии находится электростанция производящая энергию, на втором — потребитель или распределительное устройство.

- Магистральный вариант радиальной схемы, отличие от предыдущего варианта заключается в наличии отводов между начальным и конечным пунктами передачи.

- Магистральная схема с питанием на обоих концах ЛЭП.

- Кольцевой тип конфигурации.

- Магистраль с резервной линией (двойная магистраль).

- Сложнозамкнутый вариант конфигурации. Подобные схемы применяются при подключении ответственных потребителей.

Теперь рассмотрим более подробно радиальную схему для передачи вырабатываемой электроэнергии по ЛЕП переменного и постоянного тока.

Обозначения:

- Генератор, где вырабатывается я электроэнергия с синусоидальной характеристикой.

- Подстанция с повышающим трехфазным трансформатором.

- Подстанция с трансформатором, понижающим напряжение трехфазного переменного тока.

- Отвод для передачи электироэнергии распределительному устройству.

- Выпрямитель, то есть устройство преобразующее трехфазный переменный ток в постоянный.

- Инверторный блок, его задача сформировать из постоянного напряжение синусоидальное.

Как видно из схемы (А), с источника энергии электричество подается на повышающий трансформатор, затем при помощи воздушных линий электропередач производится транспортировка электроэнергии на значительные расстояния. В конечной точке линия подключается к понижающему трансформатору и от него идет к распределителю.

Метод передачи электроэнергии в виде постоянного тока ( В на рис.6) от предыдущей схемы отличается наличием двух преобразовательных блоков (5 и 6).

Закрывая тему раздела, для наглядности приведем упрощенный вариант схемы городской сети.

Обозначения:

- Электростанция, где электроэнергия производится.

- Подстанция, повышающая напряжение, чтобы обеспечить высокую эффективность передачи электроэнергии на значительные расстояния.

- ЛЭП с высоким напряжением (35,0-750,0 кВ).

- Подстанция с понижающими функциями (на выходе 6,0-10,0 кВ).

- Пункт распределения электроэнергии.

- Питающие кабельные линии.

- Центральная подстанция на промышленном объекте, служит для понижения напряжения до 0,40 кВ.

- Радиальные или магистральные кабельные линии.

- Вводный щит в цеховом помещении.

- Районная распределительная подстанция.

- Кабельная радиальная или магистральная линия.

- Подстанция, понижающая напряжение до 0,40 кВ.

- Вводный щит жилого дома, для подключения внутренней электрической сети.

Передача электроэнергии на дальние расстояния

Основная проблема, связанная с такой задачей – рост потерь с увеличением протяженности ЛЭП. Как уже упоминалось выше, для снижения энергозатрат на передачу электричества уменьшают силу тока путем увеличения напряжения. К сожалению, такой вариант решения порождает новые проблемы, одна из которых коронные разряды.

С точки зрения экономической целесообразности потери в ВЛ не должны превышать 10%. Ниже представлена таблица, в которой приводится максимальная протяженность линий, отвечающих условиям рентабельности.

Таблица 1. Максимальная протяженность ЛЭП с учетом рентабельности (не более 10% потерь)

| Напряжение ВЛ (кВ) | Протяженность (км) |

| 0,40 | 1,0 |

| 10,0 | 25,0 |

| 35,0 | 100,0 |

| 110,0 | 300,0 |

| 220,0 | 700,0 |

| 500,0 | 2300,0 |

| 1150,0* | 4500,0* |

* — на текущий момент ультравысоковольтная ВЛ переведена на работу с напряжением в половину от номинального (500,0 кВ).

Постоянный ток в качестве альтернативы

В качестве альтернативы электропередачи переменного тока на большое расстояние можно рассматривать ВЛ с постоянным напряжением. Такие ЛЭП обладают следующими преимуществами:

- Протяженность ВЛ не влияет на мощность, при этом ее максимальное значение существенно выше, чем у ЛЭП с переменным напряжением. То есть при увеличении потребления электроэнергии (до определенного предела) можно обойтись без модернизации.

- Статическую устойчивость можно не принимать во внимание.

- Нет необходимости синхронизировать по частоте связанные энергосистемы.

- Можно организовать передачу электроэнергии по двухпроводной или однопроводной линии, что существенно упрощает конструкцию.

- Меньшее влияние электромагнитных волн на средства связи.

- Практически отсутствует генерация реактивной мощности.

Несмотря на перечисленные способности ЛЭП постоянного тока, такие линии не получили широкого распространения. В первую очередь это связано с высокой стоимостью оборудования, необходимого для преобразования синусоидального напряжения в постоянное. Генераторы постоянного тока практически не применяются, за исключением электростанций на солнечных батареях.

С инверсией (процесс полностью противоположный выпрямлению) также не все просто, необходимо допиться качественных синусоидальных характеристик, что существенно увеличивает стоимость оборудования. Помимо этого следует учитывать проблемы с организацией отбора мощности и низкую рентабельность при протяженности ВЛ менее 1000-1500 км.

Кратко о свехпроводимости.

Сопротивление проводов можно существенно снизить, охладив их до сверхнизких температур. Это позволило бы вывести эффективность передачи электроэнергии на качественно новый уровень и увеличить протяженность линий для использования электроэнергии на большом удалении от места ее производства. К сожалению, доступные на сегодняшний день технологии не могут позволить использования сверхпроводимости для этих целей ввиду экономической нецелесообразности.

Источник

Воздушные линии электропередач

Воздушные линии электропередач Обустройство блочной кабельной канализации

Обустройство блочной кабельной канализации Ультравысоковольтная ЛЭП Экибастуз-Кокчетав 1150 кВ

Ультравысоковольтная ЛЭП Экибастуз-Кокчетав 1150 кВ