- Классификация синапсов по способу передачи возбуждения

- Классификация синапсов по способу передачи возбуждения

- Классификация синапсов

- Ультраструктура синапсов

- Механизм передачи возбуждения в электрическом синапсе

- Этапы и механизмы передачи возбуждения в возбуждающем химическом синапсе

- Синтез медиатора

- Особенности работы тормозного химического синапса

- Свойства синапсов

Классификация синапсов по способу передачи возбуждения

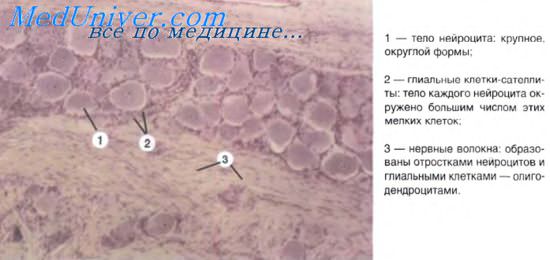

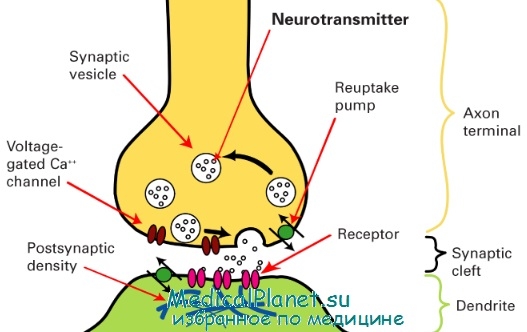

Механизм химической передачи нервных импульсов через синапс сводится к тому, что содержимое синаптических пузырьков (медиатор) поступает в виде небольших порций (квантов) в синаптическую щель и взаимодействует затем с рецепторными белками постсинаптической мембраны. Это вызывает деполяризацию мембраны и возбуждение следующего нейрона. Ультраструктурные особенности синапса и механизм передачи импульсов определяют строгую однонаправленность передачи импульсов, что лежит в основе проведения импульсов по рефлекторным дугам.

В зависимости от того, какое вещество выполняет роль нейромедиатора, синапсы подразделяются на холинергические (медиатор — ацетилхолин), адренергические (адреналин и норадреналин), дофаминергические (дофамин), серотонинергические (серотонин), пептидергические (медиаторы — пептиды и аминокислоты, например, мет-энкефалин, гамма-аминомасляная кислота, глицин и др.).

Нейрохимические синапсы подразделяются в функциональном отношении на две противоположные по своему значению группы — возбуждающие и тормозные. Свойства этих синапсов зависят как от медиаторов, так и от ультраструктурных особенностей синапсов. Так, некоторые медиаторы (например, глутамат) характерны для возбуждающих синапсов, а в тормозных синапсах медиатором является гамма-аминомасляная кислота. Предполагают, что в возбуждающих синапсах к постсинаптической мембране прилежит электронно-плотное вещество, в связи с чем синапс приобретает асимметричное строение.

В пресинаптических частях таких соединений содержатся круглые синаптические пузырьки. Тормозные синапсы имеют симметричное строение. Синаптическая щель у них сужена и в пресинаптической части содержатся уплощенные синаптические пузырьки.

Кроме нейрохимических синапсов между нервными клетками (преимущественно между дендритами или телами нейронов) возникают электротонические синапсы. Последние у млекопитающих встречаются редко и по строению соответствуют щелевым контактам. Они проводят возбуждение благодаря формированию трансмембранных каналов — коннексонов.

Каждый нейрон на своей поверхности имеет огромное количество (до 10000) синапсов. Интеграция импульсов в пределах отдельного нейрона происходит так: от синапсов, расположенных на дендритах и теле, по его плазмолемме передается импульс к аксонному холмику (генераторному пункту нейрона), где путем суммирования всех возбуждающих и тормозных импульсов возникает результирующий потенциал действия.

Синаптические структуры обладают высокой чувствительностью к действию токсических факторов, в том числе психотропных отравляющих веществ. Их изменения играют важную роль в механизмах реактивности нервных тканей.

Рецепторные нервные окончания подразделяются на две группы: экстерорецепторы, воспринимающие раздражения из внешней среды, и интерорецепторы, служащие для восприятия раздражений из внутренней среды организма. В зависимости от специфичности раздражения, воспринимаемого рецептором, различают следующие чувствительные нервные окончания: механорецепторы, барорецепторы, хеморецепторы, терморецепторы, болевые рецепторы (ноцицепторы). Все рецепторы по особенностям их строения подразделяют на свободные и несвободные нервные окончания.

Первые из них состоят только из конечных разветвлений периферического отростка чувствительного нейрона; вторые — имеют в составе рецептора кроме нервного отростка глиальный компонент, а нередко и соединительнотканную капсулу. В последнем случае несвободные рецепторные окончания называют инкапсулированными. К числу таких рецепторов относятся пластинчатые, осязательные тельца, концевые колбы, мышечные веретена и др.

Эффекторные нервные окончания подразделяются на двигательные и секреторные. Двигательный, или моторный, эффектор передает нервные импульсы на рабочие органы и ткани. В скелетных мышцах они называются нервно-мышечными (аксомышечными) окончаниями. Терминальное разветвление аксона двигательного нейрона заканчивается булавовидным расширением. Оно соответствует пресинаптической части нервно-мышечного синапса, содержит скопление синаптических пузырьков и митохондрий, ограничено пресинаптической мембраной характерного строения.

Плазмолемма мышечного волокна в этой области образует многочисленные складки и углубления. В постсинаптической части волокна находится зернистая саркоплазма с большим количеством митохондрий и овальных ядер. Синаптическая щель имеет ширину 50-100 нм. У человека медиатором в нервно-мышечных синапсах является ацетилхолин. Моторные окончания в гладкой мышечной ткани, а также секреторные эффекторы имеют вид тонких пучков аксонов или их одиночных терминалей, прилежащих к клеткам иннервируемых тканей.

Возрастные изменения нервных тканей связаны с постепенным уменьшением запаса нервных клеток, особенно — чувствительных нейронов, а также снижением уровня метаболических процессов, что выражается в закономерном накоплении включений липофусцина («пигмент изнашивания») в нейроплазме.

Источник

Классификация синапсов по способу передачи возбуждения

Синaпс – специализированный контакт между нервными клетками (или нервными и другими возбудимыми клетками), обеспечивающий передачу возбуждения с сохранением его информационной значимости. С помощью синапсов нервные клетки объединяются в нервные сети, которые осуществляют обработку информации. Взаимосвязь между нервной системой и периферическими органами и тканями также осуществляется при помощи синапсов.

Классификация синапсов

По морфологическому принципу синапсы подразделяют на:

нейро-мышечные (аксон нейрона контактирует с мышечной клеткой);

нейро-секреторные (аксон нейрона контактирует с секреторной клеткой);

нейро-нейрональные (аксон нейрона контактирует с другим нейроном):

аксо-соматические (с телом другого нейрона),

аксо-аксональные (с аксоном другого нейрона),

аксо-дендритические (с дендритом другого нейрон).

По способу передачи возбуждения синапсы подразделяют на:

электрические (возбуждение передается при помощи электрического тока);

химические (возбуждение передается при помощи химического вещества):

адренергические (возбуждение передается при помощи норадреналина),

холинергические (возбуждение передается при помощи ацетилхолина),

пептидергические, NO -ергические, пуринергические и т. п.

По физиологическому эффекту синапсы подразделяют на:

возбуждающие (деполяризуют постсинаптическую мембрану и вызывают возбуждение постсинаптической клетки);

тормозные (гиперполяризуют постсинаптическую мембрану и вызывают торможение постсинаптической клетки).

Ультраструктура синапсов

Все синапсы имеют общий план строения (рис. 1).

Конечная часть аксона (синаптическое окончание), подходя к иннервируемой клетке, теряет миелиновую оболочку и образует на конце небольшое утолщение (синаптическую бляшку). Ту часть мембраны аксона, которая контактирует с иннервируемой клеткой, называют пресинаптической мембраной. Синаптическая щель – узкое пространство между пресинаптической мембраной и мембраной иннервируемой клетки, которое является непосредственным продолжением межклеточного пространства. Постсинаптическая мембрана – участок мембраны иннервируемой клетки, контактирующий с пресинаптической мембраной через синаптическую щель.

|

|