Классификация осадочных пород по способу образования

По способу образования осадочные породы делятся на:

Пирокластические породы – являются промежуточными между магматическими и осадочными породами. Представляют собой обломочный материал, выброшенный вулканом, но цементация обломков происходила на поверхности земли (вулканический туф, пемза).

В основу классификации обломочных пород положены два принципа:

1) размер обломков или зерен;

2) наличие цемента.

Размер зерен или обломков определяется с помощью гранулометрического анализа.

Классификация обломочных пород

| Размер зерен или обломков, мм | Наличие цемента | |||

| Несцементированные | Сцементированные | |||

| окатанные | неокатанные | окатанные | неокатанные | |

| Крупнообломочные | >200 | валун | глыба | |

| 200-10 | галька | щебень | конгломерат | брекчия |

| 10-2 | гравий | дресва | конгломерат | брекчия |

| Песчаные 2-0,05мм | песок | песок | песчаник | |

| Пылеватые 0,05-0,005мм | лёсс | алевролит |

Несцементированные породы могут быть либо рыхлыми – зерна не связаны между собой; либо связными.

К рыхлым относятся крупнообломочные и песчаные породы, к связным относятся пылеватые и глинистые.

К глинистым породам относятся породы, в которых преобладают частицы размером меньше 0,005 мм.

По наличию цемента глинистые породы делятся на:

1) связные (несцементированные);

Глинистые связные в инженерной геологии и строительстве по содержанию глинистых частиц делятся на:

1) глины – глинистых частиц >30%;

2) суглинки – глинистых частиц 30-10%;

3) супесь – глинистых частиц 10-3%.

Глинистые сцементированные породы называются аргиллитами.

В основу классификации хемобиогенных пород положен химический принцип и выделяются основные группы пород:

— карбонатные – известняк, доломит, мел, мергель;

— кремнистые – диатомит, опока;

— сульфатные –гипс, ангидрит;

— соляные – каменная соль.

Химический и минеральный состав осадочных пород

Химический состав осадочных пород очень близок к метаморфическим породам.

Минералы, входящие в состав осадочных пород, делятся на две группы:

1) минералы, сохранившиеся от первичной породы (кварц);

2) минералы образованные осадочным путем (гипс, доломит, галит).

Обломочные глинистые породы могут быть как мономинеральными, так и полиминеральными.

Обломочно-сцементированные породы всегда полиминеральны, т.к. кроме состава зерен обломков необходимо учитывать минеральный состав цемента.

По минеральному составу различают следующие цементы: карбонатные; кремнистые; железистые; глинистые.

Источник

Осадочные горные породы. Условия образования. Виды

Осадочные горные породы по условиям образования подразделяют на:

• обломочные (механические отложения);

• химические осадки;

• органогенные.

Обломочные породы образовались в результате физического выветривания, т. е. воздействия ветра, воды, знакопеременных температур. Их подразделяют на рыхлые и цементированные. К рыхлым относят- песок, гравий, глину. Песок представляет собой смесь зерен с размером частиц от 0,1 до 5 мм, образовавшуюся в результате выветривания изверженных и осадочных горных пород. Гравий — горная порода, состоящая из округлых зерен от 5 до 150 мм различного минералогического состава. Применяют для бетонов и растворов, в дорожном строительстве. Глины — тонкообломочные породы, состоящие из частиц мельче 0,01 мм. Цвета — от белого, до черного. По составу подразделяют на: каолинитовые, монтмориллокитовые, галлуазитовые. Являются сырьем для керамической и цементной промышленности.

К цементированным осадочным горным породам относят песчаник, конгломерат и брекчию.

Песчаник — горная порода, состоящая из цементированных зерен кварцевого песка. Природными цементами служат глина, кальцит, кремнезем. Средняя плотность кремнистого песчаника составляет 2,5-2,6 г/см 3 , предел прочности при сжатии — 100-250 МПа. Применяют для изготовления щебня, облицовки зданий и сооружений.

Конгломерат — горная порода, состоящая из зерен гравия, сцементированных природным цементом, брекчия — из сцементированных зерен щебня. Средняя плотность их составляет 2,6-2,85 г/см 3 , предел прочности при сжатии — 50-160 МПа. Применяют конгломерат и брекчию для покрытия полов, изготовления заполнителей для бетона.

Химические осадки образовались в результате выпадения солей при испарении воды в водоемах. К ним относят гипс, ангидрит, магнезит, доломит и известковые туфы.

Гипс состоит в основном из минералов гипса – CaSО4 x 2H2О. Это порода белого или серого цвета. Применяют для изготовления гипсовых вяжущих веществ и для облицовки внутренних частей зданий.

Ангидрит включает минералы ангидрита – CaSО4. Цвета — светлые с голубовато-серыми оттенками. Применяют там же, где и гипс.

Магнезит состоит из минерала магнезита – MgCО3. Применяют его для изготовления вяжущего каустического магнезита и огнеупорных изделий.

Доломит включает минерал доломита – CaCО3 x MgCО3. Цвет — серо-желтый. Применяют для изготовления облицовочных плит и внутренней облицовки, щебня, огнеупорных материалов, вяжущего вещества — каустического доломита.

Известковые туфы состоят из минерала кальцита – СаСО3. Это пористые породы светлых тонов. Имеют среднюю плотность 1,3-1,6 г/см 3 , предел прочности при сжатии — 15-80 МПа. Из них изготавливают штучные камни для стен, облицовочные плиты, легкие заполнители для бетонов, известь.

Органогенные породы образовались в результате жизнедеятельности и отмирания организмов в воде. К ним относят известняки, мел, диатомит, трепел.

Известняки — горные породы, состоящие в основном из кальцита – СаСО3. Могут содержать примеси глины, кварца, железисто-магнезиальных и других соединений. Образовались в водных бассейнах из остатков животных организмов и растений. По структуре известняки подразделяют на плотные, пористые, мраморовидные, ракушечниковые и другие. Плотные известняки имеют среднюю плотность 2,0-2,6 г/см 3 , предел прочности при сжатии — 20-50 МПа; пористые — среднюю плотность 0,9-2,0 г/см 3 , предел прочности при сжатии — от 0,4 до 20 МПа. Цвета — белый, светло-серый, желтоватый. Применяют их для изготовления облицовочных плит, архитектурных деталей, щебня, в качестве сырья для цемента, извести. Известняк-ракушечник состоит из раковин моллюсков и их обломков. Это пористая порода со средней плотностью 0,9-2,0 г/см 3 , с пределом прочности при сжатии — 0,4-15,0 МПа. Применяют для изготовления стеновых материалов и плит для внутренней и наружной облицовки зданий.

Мел — горная порода, состоящая из кальцита – СаСО3. Образована раковинами простейших животных организмов. Цвет — белый. Применяется для приготовления красочных составов, замазки, изготовления извести, цемента.

Диатомит — горная порода, состоящая из аморфного кремнезема. Образована мельчайшими панцирями диатомовых водорослей и скелетами животных организмов. Слабосцементированная или рыхлая порода со средней плотностью 0,4-1,0 г/см 3 . Цвет — белый с желтоватым или серым оттенком.

Трепел — сходная с диатомитом порода, но более раннего образования. Сложена, в основном, сферическими тельцами опала и халцедона. Применяют диатомит и трепел для изготовления теплоизоляционных материалов, легкого кирпича, активных добавок в вяжущие вещества.

Источник

Классификация осадочных горных пород

Осадочные породы классифицируются по происхождению и условиям образования.

По происхождению выделяют следующие генетические типы осадочных пород: механические осадки (обломочные горные породы), химические осадки, органогенные осадки, пирокластические осадки.

Осадочные породы обломочного происхождения представляют собой продукты механического разрушения горных пород, накапливающиеся и сохраняющиеся в рыхлом или сцементированном состоянии.

По величине обломков различают такие фракции зернового (гранулометрического) состава обломочных пород: грубообломочная — величина обломка и зёрен от 2 и более мм; среднеобломочная (песчаная) – от 0,05 до 2мм; мелкообломочная (пылеватая) – от 0,001до 0,05мм; тонкообломочная (физическая глина) – менее 0,001мм.

В зависимости от гранулометрического состава обломочные породы подразделяются (таблица 2):

— грубообломочные породы – обломки более 2мм в диаметре (гравий, щебень, галечник или сцементированные разности (брекчии, гравелиты, конгломераты);

— песчаные породы – зёрна диаметром 0,05…0,2мм (пески, песчаники – рисунок 53, 54, 55, 56);

Рисунок 53 – Песчаник Рисунок 54 – Песчаник медистый

Рисунок 55 – Песчаники Рисунок 56 – Песчаник ожелезнённый

— глинистые породы – частицы менее 0,05мм в диаметре, т. е. пылеватые и глинистые частицы (супеси, суглинки, глины);

— обломочные породы смешанного состава (гравелистые пески, валунники, супеси, суглинки, глины).

Таблица 2 – Классификация обломочных осадочных пород

| Размер обломков, мм | Обломки | Обломочные породы | Фракции по ГОСТ 25100-95 | |||

| углова-тые | окатан-ные | рыхлые | сцементированные из частиц | |||

| углова-тых | окатан-ных | |||||

| Более 200 | Глыбы | Валуны | Грубообло-мочные | Брекчии | Конгло-мераты | Валунная (каменистая) |

| 200-40 | Щебень | Галечник | Галечнико-вая (щебенис-тая) | |||

| 40-2 | Дресва | Гравий | Гравийная (дресвяная) | |||

| 2-0,05 | Песчаные | Песчаные | Песча-ники | Песчаная | ||

| 0,05-0,005 | Пылеватые | Пылеватые | Алевро-литы | Пылеватая | ||

| Менее 0,005 | Глинистые | Глинистые | Аргил-литы | Глинистая |

Осадочные породы химического происхождения образуются при осаждении минерального вещества из истинных и коллоидных растворов. Осаждение происходит в лагунах, реже пресноводных озёрах или у мест выхода подземных вод на поверхность.

Органогенные осадочные породы слагаются из скелетных остатков организмов. Различают: зоогенные осадочные породы, слагающиеся из скелетных частей животных организмов (известняки, кремнистые породы), фитогенные, состоящие из остатков растительного происхождения (уголь, некоторые известняки и другие) и смешанные (зоофитогенные) из остатков животного и растительного происхождения. Поскольку процессы химического и органогенного осаждения минеральных веществ протекают одновременно, то образующиеся породы объединяют в одну группу.

Пирокластические породы образуются путём осаждения твёрдых продуктов вулканических извержений – вулканического пепла, лапиллей, бомб. Минеральное вещество пирокластических пород магматического происхождения, а способ образования осадочный (вулканические туфы – рисунок 57, туфобрекчии и другие).

Рисунок 57 – Вулканический туф

В зависимости от условий образования осадочные породы объединяются в фациальные группы:

— континентальные фации – отложения болот, рек, озёр, ледниковые, пустынь, горных склонов;

— морские фации – формируются в зоне прибоя, в шельфовой полосе на материковом склоне и в глубоководных частях океана;

— лагунные фации, включающие соленосные, угленосные и другие отложения лагун.

Фациальные условия оказывают значительное влияние на состав, строение, сложение и условия формы залегания осадочной породы.

Структура (строение) осадочных горных пород определяется их гранулометрическим составом, взаимным расположением и способом скрепления частиц.

Различают типы структур:

— обломочные (сцементированные или несцементированные) свойственные грубо-, средне- и мелкообломочным горным породам;

— алевритовые и пелитовые, характерные для тонкообломочных пород пылевато-глинистых);

— кристаллически-зернистые присущи многим химическим осадочным породам и подразделяются на – яснозернистые (диаметр зёрен более 0,1 м), тонкозернистые (диаметр 0,1 — 0,01 мм), микрозернистые и скрытозернистые (диаметр ≤0,01 мм — оолитовая, органогенная, органогенно-детритусовая).

В осадочных породах различают типы цемента:

— базальтовый, когда обломочный материал заключён в массу цементирующего вещества, а зёрна не соприкасаются друг с другом;

— контактный – цементация наблюдается в местах соприкосновения зёрен;

— цемент выполнения – когда цемент выполняет промежутки между соприкасающимися минеральными зёрнами;

— смешанный – сочетающий два или несколько типов цемента.

В зависимости от состава цементирующего вещества выделяют известковые, гипсовые, кремнистые, железистые, глинисто-известняковые песчаники, конгломераты, брекчии.

Структура осадочных горных пород характеризуется величиной обломков, слагающих породу, а у химических осадков — величиной кристаллов. Породы крупнокристаллические состоят из кристаллов размером более 1мм, среднекристаллические — 1,0…0,1мм, скрытокристаллические — 0,1…0,01мм, пелитоморфные — меньше 0,01мм. Осадочные горные породы, состоящие из хорошо сохранившихся скелетов организмов, имеют биоморфную структуру; из обломков скелетов — детритусовую

К структурным характеристикам относятся скважность (пористость) осадочных пород. Различают пористость грубую, крупную, мелкую, тонкую (глины).

Пористость может быть первичной (возникает при формировании самой породы – межзерновая пористость), вторичная – появляется в сформировавшейся породе (при выщелачивании легкорастворимых минералов). Поры бывают мелкие, крупные и в виде каверн. Общая пористость суглинков может составлять 40…50%, песков – 35…40%. Поры могут быть заполнены водой, газом, органическим материалом.

Текстура (сложение) осадочной породы обычно слоистая; реже наблюдается беспорядочное сложение (когда зёрна минералов располагаются хаотично). Под слоистостью понимают сложение осадочных пород, выраженное в многократной смене прослойков, отличающихся друг от друга по зерновому и минеральному составу, распределению минеральных составляющих, по окраске и другим признакам.

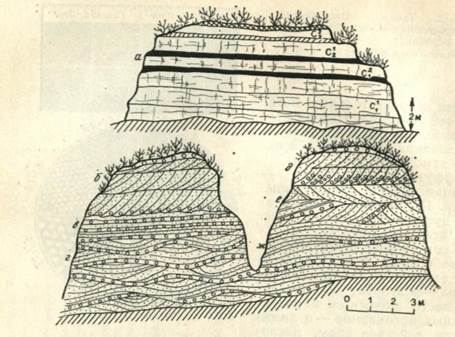

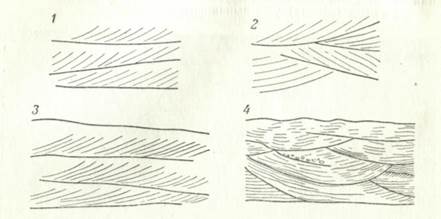

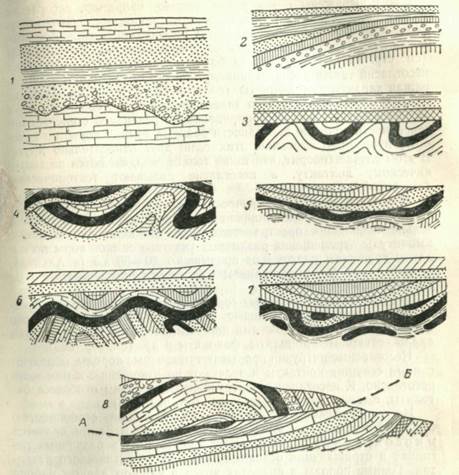

Слоистость (рисунок 58, 59, 60) бывает параллельной, косой и диагональной. Иногда она бывает ритмичной, когда отдельные прослои ритмично повторяются в определённой последовательности.

Формы залегания осадочных пород (рисунок 61). Осадочные породы чаще всего залегают в виде пластов (слоёв) – плитообразных минеральных тел, ограниченных параллельными поверхностями – плоскостями напластований, которые образуются в процессе периодического накопления осадков в водной среде и на поверхности материнских пород.

Рисунок 58 — Основные типы слоистости осадочных пород:

а — горизонтальная; б, д — косые; в — параллельная; г — линзовая;

е — диагональная; ж — волнистая

Рисунок 59 – Разновидности косой слоистости

1 — диагональная (косвенная); 2 — перекрестная; 3 — речной тип косой слоистости (сечение по течению реки); 4 — косая слоистость потоков с непостоянным положением русла (сечение перпендикулярно направлению течения)

Напластования отделяют пласт от подстилающего и покрывающего слоёв. Нижняя граничащая поверхность пласта называется ложе, верхняя – кровлей пласта, а расстояние между ними – мощностью пласта (слоя). В составе слоя может наблюдаться микрослоистость, отражающая осадконакопление в различные времена года. Она характерна для озёрных и речных отложений. В слое горной породы могут быть тонкие слои других пород, называемые прослоями (в слое песка тонкий прослой глины).

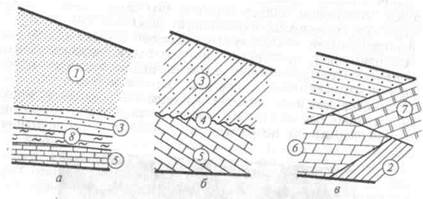

Рисунок 60 — Разновидности слоистых толщ осадочных пород:

а — нормальная; б — косая; в — перекрестная; 1 — песок; 2 — глина; 3 — глина опесчаненная; 4 -границы трансгрессии; 5 — известняк; 6 — аргиллит;

7 — доломит; 8 — иловатая глина

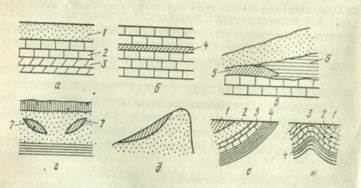

Рисунок 61 – Формы залегания осадочных пород: а, б — горизонтальное; в — выклинивание пластов; г, д — линзовидное; е — моноклинальное;

ж — складчатое, волнистое; 1, 2, 3 — пласты; 4 — прослойки в пласте;

5, 6 — выклинивающие пласты; 7 — линзы

Мощность пластов относительно постоянна, но может быть изменчивой, непостоянной. В этом случае наблюдается явления раздува – резкого увеличение пласта и пережима – резкого местного уменьшения мощности пласта.

Постоянное уменьшение пласта вплоть до его исчезновения называется выклиниванием пласта. Постоянная мощность пласта характерна для толщ морских осадочных пород (до сотен и тысяч метров). Континентальные отложения четвертичной системы залегают непосредственно под слоем почвы, имеют относительно небольшую мощность (10…50м), и отличаются частыми раздувами и пережимами, и для них характерны линзовидные и гнёздообразные формы залегания. Комплекс слоёв, объединённых сходством состава или возраста, или один слой значительной мощности, называют толщей.

Линзы и линзовидные залежи — пласты, которые выклиниваются во всех направлениях, образуя тела ограниченного по площади распространения. Характерны для озёрных, речных и лагунных фаций.

Гнездом или карманом называют такие неправильные формы залегания осадочных пород, которые отличаются быстрым выклиниванием на коротких расстояниях. Характерны для ледниковых отложений и для образований коры выветривания.

Осадочные породы могут залегать куполообразными (известняки коралловых рифов) или штокообразными формами (соли, гипс). При последовательном наслоении минеральных масс слои сменяют друг друга в соответствии с эволюцией органического мира. Такое залегание толщ называется согласным.

Рисунок 62 — Типы несогласий в залегании горных пород

1 — стратиграфическое несогласие (перерыв в осадконакоплении с размывом поверхности горных пород, отложенных до перерыва); 2 и 3 — угловое несогласие (сочетание дислоцированных пород с более молодыми недислоцированными); 4 и 5 — угловое несогласие (сочетание двух толщ, дислоцированных с различной степенью интенсивности); 6 и 7 — угловое несо-гласие (сочетание двух различно дислоцированных толщ с третьей, залегающей горизонтально); 8 — тектоническое несогласие (сочетание различно дислоцированных толщ по разлому); АБ — линия разлома

Когда образование слоёв имеет перерыв и древняя толща размывается, прежде чем отложилась молодая и нарушается соответствие непрерывности смены органических остатков, такое отложение называется несогласием (рисунок 62). Несогласия, обусловленные тектоническими движениями земной коры, представляют собой молодые напластования, залегающие с угловым несогласием относительно подстилающей древней толщи.

Источник