Рациональное использование охотничьих угодий и нормирование добычи дичи

Естественная продуктивность охотничьих угодий неодинакова и зависит от совокупности природных, хозяйственных и других факторов. Основным показателем использования охотничьего фонда в хозяйстве является величина валовой охотничьей и другой продукции, получаемой с 1000 га охотугодий. Повышения продуктивности этих угодий, более рационального использования их можно достичь путем проведения комплекса лесохозяйственных, биотехнических и охотхозяйствениых мероприятий.

Чтобы успешно решить эти задачи, необходимо качественно провести охотустройство во всех хозяйствах, а где оно проведено, полнее использовать охотустроительные проекты в практической работе.

Сочетание интересов лесного, охотничьего и сельского хозяйства дает возможность правильно и эффективно использовать весь природный комплекс. С этой целью предусматривается провести совместное планирование таких взаимодействующих отраслей, как лесное и охотничье хозяйства, составить единый план их развития в границах лесхозов (лесничеств), который бы в равной степени отвечал интересам этих отраслей народного хозяйства. Однако наиболее рационального использования природного комплекса можно будет достичь только при проведении комплексного природо-хозяйственного районирования всех земельных угодий.

Для рационального использования угодий необходимо правильное ежегодное нормирование добычи охотничьих животных с целью получения максимального количества продукции с единицы площади при условии поддержания их численности на оптимальном для популяции уровне. Для этого необходимо иметь сведения о численности животных, наличии возрастных и половых групп в популяции, размерах биологического и хозяйственного приростов, нерациональных потерях животных, сроках промысла, наличии кормов.

В связи с динамичностью охотфауны нормы промысла для каждого сезона охоты устанавливаются на основании учетных данных и дифференцированы по районам (хозяйствам). При этом руководствуются гак называемым правилом минимума, согласно которому численность животных определяется тем условием (фактором) среды, которое имеется в минимуме. Например, если запас летних кормов позволяет прокормить на 1000 га 20 особей, а запас зимних кормов рассчитан на 10, то емкость угодий по правилу минимума будет определяться десятью особями.

Охотничьи угодья обладают для каждого вида животных определенной емкостью, и поэтому там, где численность зверей и птиц превышает естественную емкость угодий, необходимо увеличивать нормы отстрела и, наоборот, уменьшать их, если плотность животных ниже естественной емкости. Если же емкость угодий соответствует оптимальной плотности животных, необходимо ежегодно изымать из популяции такое количество дичи, которое соответствует хозяйственному приросту.

При рациональной эксплуатации запасов промысловых животных невыгодна как излишняя, так и низкая их плотность. Следует придерживаться умеренных плотностей, что позволит иметь более высокий годичны прирост. Необходимо отметить, что в популяциях бывает высший предела численности — «пик», потом идет снижение ее до определенного предела затем численность вновь возрастает. Предел численности в популяция используется для установления максимального процента отстрела животных. Тщательный ежегодный учет зверей и птиц позволяет определить какое количество каждого вида можно изъять из природы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Основные подходы к классификации охотничьих угодий

Под охотничьими угодьями понимается территория, которая одновременно служит местом обитания охотничьих животных и местом ведения охотничьего хозяйства.

Большинство охотничьих угодий не принадлежит непосредственно охотничьему хозяйству. Эта отрасль развивается в основном на землях, принадлежащих предприятиям других отраслей: лесного, сельского, рыбного хозяйства и т. д. Эти отрасли и их предприятия называются основными землепользователями, в то время как охотничье хозяйство — второстепенный землепользователь.

Проблемы владения землей и охотничьими угодьями нередко приводят к вопросу: могут ли охотничьи угодья считаться ресурсом охотничьего хозяйства, когда отрасль непосредственно не владеет этим ресурсом?

Охотничьи угодья служат ресурсом охотничьего хозяйства, вернее, одной стороной общего ресурса — совокупности охотничьих угодий и охотничьих животных. Действительно, не было бы угодий — не было бы диких животных и охотничьего хозяйства, животные сами по себе без угодий не могут существовать и быть полным ресурсом отрасли.

Как и всякий ресурс, охотничьи угодья подлежат учету, инвентаризации. Одну из главных частей охотничьей таксации и составляет инвентаризация охотугодий, отвечающая на вопросы: где, сколько и какие угодья имеет охотничье хозяйство. Чтобы подсчитать площади угодий и оценить их, необходимо ответить на вопрос, какие угодья считать и оценивать, т. е. провести их классификацию.

Охотоведу, охоттаксатору провести классификацию конкретной территории значительно легче, если он знает, какие принципы лежат в основе разделения угодий, зачем нужна классификация угодий, как она потом будет использоваться. Иными словами, охоттаксатору полезно знать самые первичные основы классификации угодий, ее теорию, чтобы осознанно вести работу по этому разделу таксации.

Различают три подхода к классификации охотничьих угодий, три основополагающие представления о сути и назначении классификации. Кратко и с некоторой долей условности их можно назвать: от территории, от вида и от хозяйства. Первый из этих подходов — от территории — строится на том, что охотугодья классифицируют по признакам территории, условиям обитания животных, которые предоставляет им территория, или акватория. В таком случае классификация может быть общей для анализа условий обитания всех видов охотничьих животных.

Второй подход — от вида — базируется на том, что для каждого вида охотничьих животных необходимы своя классификация охотничьих угодий, специфичное разделение территории.

Третий подход — от хозяйства — означает, что угодья разделяются по условиям охотхозяйственного производства, по ведущему виду или набору видов, имеющих для охотничьего хозяйства наибольшее значение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Классификация охотничьих угодий как способ рационального освоения охотничьих ресурсов

Типология охотничьих угодий

Потребность в классификации охотничьих угодий по комплексу экологических условий, производительности, а соответственно, и емкости явилась основанием для объединения однородных угодий в типы. Типология охотничьих угодий нашла широкое применение в практике охотоустроительных работ.

За отдельный тип охотничьих угодий принимается обычно группа типов леса по классификации академика В. Н. Сукачева. В ряде случаев типы леса и типы охотничьих угодий совпадают. В отдельный тип лесного охотничьего угодья выделяют участки леса, сходные по комплексу экологических условий, видовому составу и плотности охотничьей фауны. При равных экономических условиях в однородных по экологическим и эксплуатационным условиям угодьях типология позволяет проводить одинаковый комплекс хозяйственных мероприятий.

В лесной зоне для сосняков, ельников и лиственных древостоев отмечены следующие условия произрастания, объединяющие отдельные типы леса в группы и, соответственно, в типы охотничьих угодий:

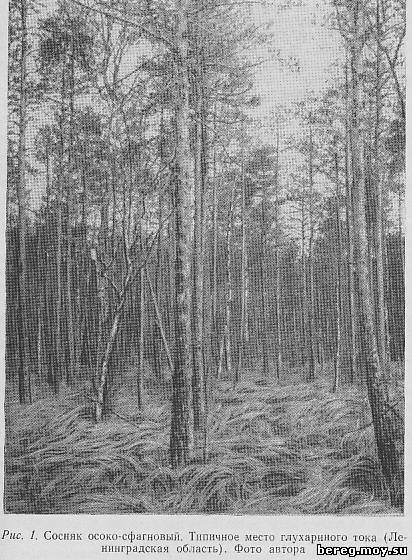

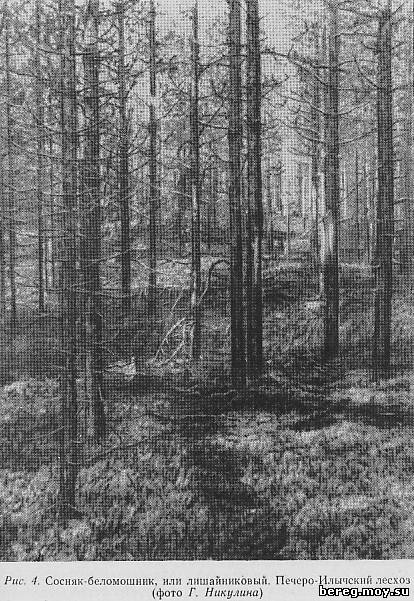

1. Равнины и места западинного рельефа — котловины, долины со слабым дренажем и явными признаками заболачивания почвы. Древостои низких классов бонитета (IV и ниже), группы сфагновых типов леса. Тип охотничьего угодья — заболоченный лес. Для данного типа угодий характерна малая кормность — редкие семенные годы при слабом плодоношении отдельных деревьев и незначительные запасы грызунов, а также плохие защитные условия. В Ленинградской области сосняки этого типа угодий являются основными местами глухариных токов (рис. 1).

2. Пологие склоны с тяжелыми суглинистыми почвами. В условиях недостаточного дренажа древостои представлены IV, реже, III классами бонитета. Сильно развит моховой покров с явным преобладанием кукушкина льна. Это — группа долгомошниковых типов леса. Тип угодья — мшистый лес. По количеству кормов и защитности второй тип угодий значительно превосходит первый.

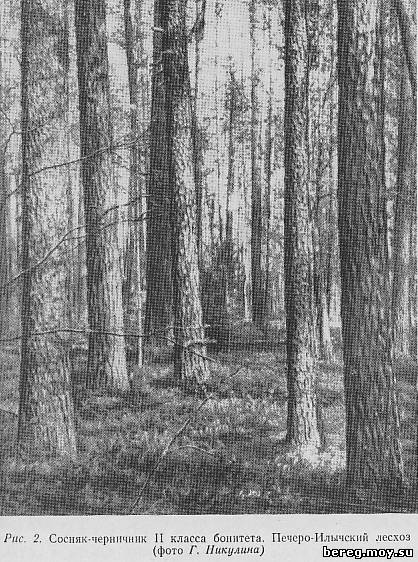

3. Места с более или менее выраженным рельефом, достаточно дренированными и богатыми почвами. Древостои высоких классов бонитета (III и выше) обычно с примесью осины и березы. В покрове преобладают зеленые мхи и ягодники. Тип угодья — высокоствольный лес. В данном типе основные экологические факторы для большинства видов охотничьей фауны близки к оптимуму (рис. 2).

4. Поймы лесных речек, ручьев и логов с древостоями III и выше классов бонитета, хорошо развитым подлеском и травяным покровом. Болотнотравяные типы леса. Тип угодий — пойменный лес. Кормовые и защитные условия здесь близки к оптимуму.

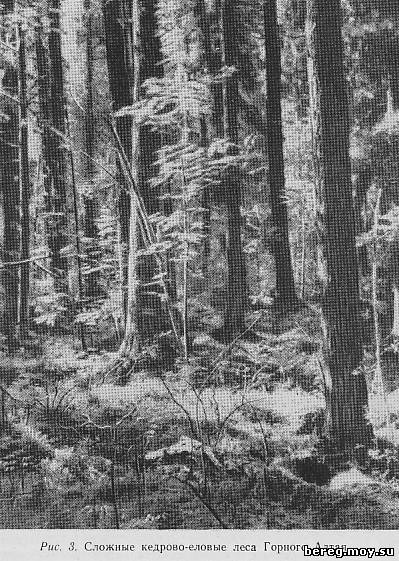

5. Хорошо дренированные богатые почвы. Лес представлен сложными древостоями (два яруса и более) I — II классов бонитета, подлесок хорошо развит. Группа сложных типов леса. Тип угодья — сложный лес. Экологические условия по количеству корма оптимальные, а по защитным свойствам близки к оптимуму (рис. 3).

Рациональным может быть лишь такое выделение отдельных типов охотничьих угодий, при котором к каждому из них требуется различный комплекс мероприятий. Рассмотренные типы лесных охотничьих угодий представлены определенными биогеоценозами. Каждый из них имеет характерный для него комплекс экологических условий, в совокупности определяющих видовой состав и численность охотничьей фауны. В каждом типе угодий различные условия эксплуатации животных.

Возраст

Молодняки различных древесных пород имеют много общего в характере экологических и эксплуатационных условий. Средневозрастные древостои, различные по составу, имеют то общее, что по экологическим условиям они мало благоприятны для обитания охотничьих животных. Поэтому молодняки и средневозрастные древостои выделяют в отдельные типы охотничьих угодий без деления их на типы по условиям произрастания, например: сосновые молодняки, березово-еловые молодняки, молодые осинники или еловый средневозрастный лес. Спелые и перестойные леса имеют существенные различия. Они сильно отличаются по эколого-эксплуатационным характеристикам в зависимости от условий произрастания. В данном случае возникает необходимость выделения типов охотничьих угодий и по условиям произрастания.

Изменение полноты наиболее существенно меняет экологоэксплуатационные характеристики лесных охотничьих угодий третьей возрастной категории. Угодья, представленные перестойными низкополнотными древостоями различных пород (0,1 — 0,4), имеют много общего, поэтому их относят к одному типу — к рединам. Угодья, представленные спелыми и перестойными высокополнотными древостоями, дифференцируются по условиям произрастания — по группам типов леса. Свежие невозобновившиеся вырубки и гари объединяют в один тип угодий. Пустыри и прогалины при охотоустройстве объединяют с сенокосными полянами с отнесением их к категории открытых угодий.

При классификации охотничьих угодий первым определяющим является лесная ассоциация, вторым — условия произрастания, например ельник мшистый, сосняк лишайниковый. Лесная ассоциация является основным определяющим признаком, по которому типы-угодий объединяют в следующие, более крупные таксономические единицы — классы угодий, например: кедровники, ельники, пихтарники, сосняки, березняки.

Классы угодий объединяются в категории, которые являются высшей таксономической единицей. Все лесные угодья входят в одну категорию, хотя явно намечается две подкатегории — лес (851 млн. га) и кустарники (76 млн. га). Водоемы и болота выделяются в категорию водно-болотных угодий. Общая площадь водно-болотных угодий в стране составляет 262 млн. га, или 11,3% территории страны (Данилов, 1960). Данная категория угодий весьма условно разделяется на подкатегории — водоемов и болот. К третьей категории угодий отнесены открытые пространства. Здесь могут быть выделены подкатегории — тундры, луга, степи, пустыни и земли сельскохозяйственного пользования.

Источник

Охотничьи угодья и их классификация

Охотничьи ресурсы обычно рассматриваются как совокупность охотничьих угодий и населяющих их охотничьих зверей и птиц. Экосистемная связь угодий и животных имеет очень большое значение в понятиях охотничьего ресурсоведения. Рассматривать угодья, систематизировать, оценивать их без учета населяющих их животных, не принимая во внимание реакцию животных на качество и структуру местообитаний, не имеет смысла, так как изучение угодий в этом случае делается прежде всего для учета и оценки учетных ресурсов, для изучения экологии и основ добывания охотничье-промысловой фауны. Численность животных зависит от качества местообитаний, и изменение качества угодий непременно влечет за собой изменение обилия их численности.

Классификация охотничьих угодий лежит в основе не только научных охотоведческих исследований, но и практических мероприятий (учетов животных, оценки ресурсов, охотустроительного проектирования и т.п.), составляющих фундамент планирования, организации и ведения охотничьего хозяйства.

Закон всемирной зональности, сформулированный В.В. Докучаевым, стал общепринятым. На территории России выделяется 9 ландшафтных зон: ледяная, тундра, лесотундра, тайга, смешанных и широколиственных лесов, лесостепь, степь, полупустыня, пустыня. Однако, необходимость разделения таких больших территорий для анализа размещения охотничьих ресурсов очевидна. Зональные признаки изменения растительности, почв и их продуктивности, изменяют условия обитания отдельных видов охотничьих животных, общую структуру населения и даже его видовой состав. Различия в рельефе накладывают свой отпечаток как на характер и распределение растительного покрова, так и животных. Кроме того, определенную роль в этом отношении играет хозяйственная освоенность территорий. Все это в той или иной мере сказывается на состоянии охотничьих ресурсов.

Мелкие природные территориальные комплексы могут быть сгруппированы по их значению для какого-либо вида охотничьих животных или для всех видов охотничьих ресурсов вместе. В таком случае образуются типы охотничьих угодий – типологическое объединение участков по сходным условиям обитания охотничьих зверей и птиц. Типология охотничьих угодий может быть более детальной или более общей. Типы охотугодий могут объединять природные комплексы с большей или меньшей степенью однородности в зависимости от поставленной цели. Если классификация охотугодий нужна для точного экологического анализа размещения одного вида животных, проводится более детальная типология. Для комплексного охотустройства типы угодий обычно выделяются более обобщенными.

При охотустройстве относительно больших территорий промысловых хозяйств часто используются группы типов охотугодий – объединения типов угодий, более или менее сходных по условиям обитания в них охотничьих животных. Дальнейшее объединение типов угодий приведет к разделению территорий на классы угодий, затем – на категории угодий.

Методика выделения типов охотугодий и более крупных таксонов разработана Д.Н. Даниловым (1960, 1966) и другими крупными охотоведами и детально изложена в ряде методических руководств и книг. Следует лишь отметить, что все названные категории выделяются преимущественно по характеру и степени сходства растительного покрова различных участков угодий.

Классификация охотугодий необходима, как уже подчеркивалось, для анализа условий обитания животных и выявления закономерностей размещения их ресурсов. Какие представления о связи животных с угодьями заложены в принципы проведения классификации угодий, такие же формы связей можно выявить при помощи этой классификации. Если, например, были рассчитаны средние показатели численности животных по природным зонам, то устанавливаются зональные изменения их численности. Если классификация угодий проведена по составу растительности местообитаний животных, то, используя её можно определить зависимость населения животных по растительности. Если построить ряд из выделенных по растительности местообитаний в зависимости от степени их увлажнения, то можно определить еще и влияние этого фактора на животные ресурсы и т.д.

В принципе разделять территорию и строить классификацию местообитаний можно по любому из условий осуществления животных. Однако более целесообразно пользоваться комплексом признаков. Это возможно при использовании ландшафтной классификации охотничьих угодий.

В.В. Дежкиным (1978) сформулированы следующие основные положения ландшафтной классификации охотничьих угодий:

1. Местообитаниями животных считаются природные территориальные комплексы – системы взаимосвязанных природных компонентов: воздуха, воды, верхних слоев горных пород, почвы, растительности и животного мира. Все перечисленные выше категории от зон и стран до фаций – это природные территориальные комплексы разных рангов. Систематизация природных территориальных комплексов дает возможность анализировать размещение животных ресурсов в зависимости от характера и размещения любого компонента этих систем, а также от комплексов в целом.

2. В ландшафтной систематике существуют два понятия: индивидуальный природный территориальный комплекс и типологические группы комплексов. Такое различие означает, что каждый комплекс индивидуален, неповторим во времени и пространстве, но в комплексах есть общие черты, позволяющие проводить типологию комплексов. Чем мельче и проще комплексы, тем чаще они рассматриваются в типологических группах. Так, все основные категории морфологического деления ландшафта (фации, урочища и сами ландшафты) имеют типологические таксоны: виды фаций, классы фаций, типы фаций; виды урочищ, классы урочищ, типы урочищ и т.д. Типологическое объединение, таким образом, получается различной широты – от более узких типологических групп к более широким, подобно объединению типов угодий в группы типов, классы и категории угодий.

Таксоны природного районирования не типизируются и рассматриваются индивидуально. В некоторых случаях на больших территориях проводится типология природных районов. Более крупные категории районирования типизировать нецелесообразно.

На конкретной категории самые крупные комплексы обычно рассматриваются как индивидуальные, мелкие – как типологические. На территории одного охотхозяйства ландшафты и даже местности могут оцениваться индивидуально, а урочища и фации – в типологическом плане. Таким образом, на любой территории бывают более крупные индивидуальные комплексы с закономерным чередованием более мелких, рассматриваемых обычно типологически.

Все эти понятия ведут к следующему. Можно построить единую схему классификации, включающую различные по величине и сложности строения природные системы и их технологические группы; можно провести на любой территории классификацию любой степени детализации в зависимости от целей, глубины и тонкости исследования; ландшафтная систематизация позволяет одновременно анализировать двойственный характер размещения животных: региональные закономерности размещения (от места к месту, по индивидуальным комплексам) и типологические закономерности (повторяющиеся в сходных условиях, по типологическим группам комплексов).

3. Основной единицей ландшафтной классификации охотугодий считается ландшафт. В некоторых случаях соседние категории (природный район, местность, реже комплексы урочищ или крупные фоновые урочища) также могут быть основными. Территории такого ранга населены группировками охотничьих животных, с относительно постоянным их населением, ресурсный потенциал которого может изменяться только по таким территориям, а не по более мелким комплексам, по которым животные постоянно перераспределяются вследствие своей подвижности. Для животных важен весь набор чередующихся мелких комплексов, характер их сочетания, соотношение площадей – все это вместе и составляет для них единые местообитания, представляемые основными категориями ландшафтного деления угодий.

4. Вследствие подвижности животных значение для них каждого отдельного мелкого комплекса (или соответствующего ему фитоценоза) снижается. Мелкие морфологические части ландшафтов могут рассматриваться лишь как внутреннее содержание основных категорий классификации. Типология мелких комплексов нужна для характеристики, описания, картографирования основных категорий.

В связи с этим, методика технологии мелких комплексов не имеет принципиального значения. В ряде случаев типологическая группировка мелких участков территории только по признакам растительного покрова может вполне заменить типологию морфологических частей ландшафта. Если типологию угодий по растительности проводить не формально, а с более комплексным подходом, учитывая связь растительности с рельефом, степенью увлажнения и характером почв, тогда типы угодий будут примерно соответствовать видам подурочищ или урочищ, группы типов угодий – классам подурочищ или урочищ и т.д.

Ландшафтные зоны Российской Федерации приведены на рис. 1. Их обобщенная характеристика дана в монографии В.В. Дежкина, В.А. Кузякина, Р.А. Горбушина и др. (1978).

Рисунок 1. Ландшафтные зоны Российской Федерации: А. – Арктическая пустыня, Б. – Тундра, В. – Лесотундра, Г. – Тайга, Д. – Подтаежные леса, Е. – Лесостепь, Ж. – Степь, З. – Полупустыня, И. – Пустыня (по В.В. Дежкину и др., 1978)

Традиционно выделяются следующие категории охотугодий: лесные, открытые, водные, болотные. Их продуктивность определяется в денежном выражении.

Лесные охотничьи угодья вРоссийской Федерации занимают площадь 7688 тыс. км 2 . Сосредоточены они, главным образом, в зоне тайги, подтаежных лесов и частично в лесостепи, лесотундре и горах Кавказа. Продуктивность лесных угодий изменяется по тем же закономерностям, что и продуктивность всех угодий (общая продуктивность): с севера на юг она увеличивается, снижается по мере возрастания континентальности климата в одних и тех же зонах и подзонах. Максимальная продуктивность свойственна широколиственным лесам юга подтаежной зоны. Минимальную хозяйственную продуктивность имеют леса северо-востока России (Якутия, северное Забайкалье, север Красноярского края).

Открытые угодья (тундровые, луговые, полевые, пустынные, полупустынные и степные) характеризуются более низкой продуктивностью, чем лесные угодья. Для открытых охотничьих угодий имеет большое значение расчлененность рельефа. От нее зависят перераспределение снежного покрова, мозаичность угодий, хозяйственная освоенность территорий, условия для укрытия, рытья нор и т.д.

Водные угодья занимают в Российской Федерации площадь около 900 тыс. км 2 . Размещены они по территории неравномерно. Много озер в тундровой зоне, меньше – в лесотундровой. Таежных водоемов больше всего на северо-западе европейской части страны, в Западной Сибири и Центральной Якутии. Обилием озер характеризуется лесостепь и степь Западно-Сибирской низменности. Единица площади мелких водоемов дает значительно больше охотничьей продукции, чем такая же площадь крупных водоемов, так как охотничьи животные больше связаны с мелководьями, прибрежной и береговой растительностью. На площадь небольших озер приходится большая длина береговой линии и прибрежных мелководий. Реки менее продуктивны, чем озерные угодья, мелководья водохранилищ, зарастающие торфяные карьеры, пруды, отстойники сахарных заводов и другие «площадные» водоемы. Исключение составляют дельты, эстуарии южных рек (Кубани, Волги и др.). Продуктивность однотипных водоемов постепенно возрастает с севера на юг. Водные угодья относятся к наиболее продуктивным охотничьим угодьям в денежном выражении.

Болотные угодья составляют около 1120 тыс. км 2 (6,5% всей площади). Основные площади болот расположены в зонах тундры, лесотундры и тайги, где преобладают болота верхового типа. Они имеют относительно низкую продуктивность даже по сравнению с низинными болотами. Продуктивность низинных болот к северу от южной границы подтайги также несколько снижается, но намного меньше, чем продуктивность всех болотных угодий вместе.

Особой разнообразностью отличаются охотничьи угодья лесов. Каждое урочище, даже сравнительно небольшое, состоит из чередующихся между собой различных типов леса, лесных болот, полян, опушечных зарослей, вырубок, гарей, искусственных лесных посадок (лесных культур), различающихся в охотхозяйственном отношении.

Схему типологии лесных угодий Д.Н. Данилов (1960, 1963, 1966, 1972) построил по фитоценологическому принципу, в основу которого положена лесная типология. Это наиболее целесообразный и обоснованный подход, так как в условии леса все лесохозяйственные мероприятия проводятся на лесотипологической базе и охотхозяйственное использование лесных животных, как элемента лесного биогеоценоза, не может быть в этом отношении исключением.

Практически лесотаксационные выделы не совпадают с охотхозяйственными, по той причине, что лесные животные, как правило, не живут только в каком-то одном из них. Поэтому, тип охотничьего угодья, как охоттаксационная единица – объединение участков охотничьих угодий, характеризующихся близкими условиями обитания животных и требующих, при равных экономических предпосылках, одинаковых охотхозяйственных мероприятий.

Относя какой-либо конкретный участок к тому или иному типу угодий, мы не только даем ему наименование и находим место в системе классификации угодий, но и определяем, для каких охотничьих животных он наиболее пригоден, какими способами в нем лучше всего вести охоту и какими путями повысить его продуктивность. Вот почему типология угодий кладется в основу их инвентаризации при охотустройстве. Необходимо только добиться однообразного понимания типов угодий, чтобы материалы инвентаризации были во всех случаях доброкачественными и сравнимыми.

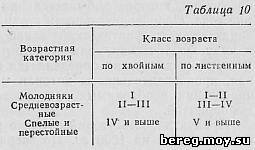

Главный признак, по которому производится первое деление лесных угодий – это возраст насаждения (древостоя). Лесонасаждения подразделяются на классы возраста с интервалами в 10 лет для лиственных пород и 20 лет для хвойных. При этом I и II классы возраста считаются молодняками, III и IV – средневозрастными, все остальные классы относятся в нарастающем итоге к приспевающим, спелым и перестойным насаждениям. Для охотничьего хозяйства такая детализация чрезмерна. Целесообразнее в охотхозяйственном отношении леса по возрасту делить на три группы классов возраста: молодняки, средневозрастные и старые. По условиям, обеспечивающим жизнедеятельность охотничьих зверей и птиц, эти группы достоверно отличаются друг от друга.

Молодняки характеризуются тем, что в них обилие древесно-веточного корма доступного животным-дендрофагам. В молодняках до смыкания полога хорошо развит напочвенный покров, много ягодников, грибов, насекомых, мышевидных грызунов. Здесь отличные защитные и кормовые условия для зайца-беляка, диких копытных, некоторых куньих. Однако, отсутствие плодов и семян древесных и кустарниковых пород, а также толстых и прочных ветвей, с которых можно склевывать хвою, почки, сережки, являются основным фактором низкой численности глухарей, рябчиков, тетеревов.

Средневозрастные леса, особенно находящиеся в возрасте жердняков, наиболее бедны в кормовом отношении. Веточный корм здесь уже «ушел» из-под морды зверя; подрост и подлесок еще не развиты; травяной покров, будучи затененным сомкнувшимся пологом, деградировал; основные лесообразующие породы еще не достигли репродуктивного возраста и не дают урожая плодов и семян. В таких условиях мало дичи. Но средневозрастные леса обладают хорошими защитными свойствами и в зимнее время, особенно в холодную и ветреную погоду при сравнительно неглубоком снежном покрове, в них находят укрытие многие копытные и хищные звери.

В старых лесах условия обитания многих лесных охотничье-промысловых животных наиболее благоприятны. Здесь по мере изреживания древостоя появляется подлесок и куртины подроста, развивается напочвенный покров, включающий ягодники, достигшие репродуктивного возраста деревья и кустарники начинают стабильно плодоносить, появляются дуплистые деревья.

Качество охотугодий зависит также и от сомкнутости древесного полога. В лесоводственной практике выделяется 10 градаций сомкнутости (от 0,1 до 1,0). В охотоведении принято выделять всего 3 группы сомкнутости древесного полога: изреженные (0,1-0,4), среднесомкнутые (0,5-0,7) и густые (0,8-1,0) древостои. К сомкнутости древостоя животные также предъявляют свои требования, однако, влияние этого фактора скорее опосредованное, связанное с режимом освещенности под пологом леса.

Следующий признак, по которому выделяются типы лесных угодий – это состав лесообразующих пород. От состава древостоя непосредственно зависят кормовые и защитные свойства угодий. В лесном хозяйстве состав обозначается в виде формул, где цифры обозначают долю участия конкретной породы в древостое, а буквы соответствуют её названию. Так формула 10С будет обозначать чистые сосняки, 10Б – чистые березняки и т.д. В сложных древостоях формула 8Д1Ос1Лп свидетельствует, что он состоит из 80% дуба, 10% осины и 10% липы. Вариаций породного состава в пределах дубрав, сосновых боров, ельников и т.д. может быть очень много; для охотничьего хозяйства они не имеют существенного значения, определяющей является основная (первая в формуле) порода. Чаще же, в этом отношении, выделяются только лиственные или хвойные древостои. При этом если в древостое поровну хвойных и лиственных пород, то его относят к хвойным лесам, так как хвойные породы сильнее влияют на условия, формирующиеся под пологом леса; хвойная порода, в этом случае будет представлена в формуле на первом месте.

Древостои из определенных пород, имеющих особое значение для каких-либо охотничьих животных, могут выделяться в отдельные типы охотугодий: кедрачи, ельники, сосняки, дубравы, осинники, сосновые молодняки и т.д.

Д.Н. Данилов, основываясь на классификации типов леса по В.Н. Сукачеву, выделяет следующие основные типы охотничьих угодий.

1. Заболоченный лес (группа сфагновых типов леса с низкорослым и низкополнотным древостоем на равнинных заболоченных почвах, не дренированных по дну котловин).

2. Мшистый лес (группы зеленомошниковых и долгомошниковых типов леса, с высокоствольными древостоями различной полноты, с редким подлеском; расположенные по более или менее равнинному рельефу, по пологим склонам).

3. Пойменный лес (группа болотнотравных типов леса, с высокоствольными древостоями, с хорошо развитым травянистым покровом, расположенных по долинам рек, ручьев, по дну логов и тальвегов).

4. Сложный лес (группы сложных типов леса, с высокоствольными многоярусными древостоями, с густым и разнообразным подлеском; произрастающие на богатых, хорошо дренированных почвах).

5. Сухой или лишайниковый лес (группа лишайниковых типов леса с угнетенным ростом и разреженным древостоем; произрастают на сухих и бедных почвах, на вершинах холмов).

6. Каменистый лес (группа типов леса, расположенных на крутых склонах гористого рельефа; почвы каменистые, древостои средней производительности).

Каждый из приведенных типов охотугодий состоит из нескольких типов леса, однако, обладает общими устойчивыми признаками. Так тип охотугодья «мшистый лес» объединяет такие типы леса, как сосняки мшистые, лишайниковые, вересковые, брусничные, орляковые, кисличные, черничные, папортниковые; ельники долгомошниковые, брусничные, мшистые, орляковые, кисличные, снытьевые, крапивные, папортниковые. Все эти типы леса характеризуются устойчивым семеношением, в них хорошо представлены ягодники, что определяет удовлетворительные кормовые и защитные условия для многих охотничье-промысловых животных.

Таким образом, конкретные типы лесных охотничьих угодий определяют по господствующей породе древостоя. В пределах породы – по возрастному признаку (молодняки, средневозрастные и т.д.) и условиям местопроизрастания, типам леса (ельник заболоченный, сосняк вересковый, дубрава осоко-снытьевая и т.д.). Угодья, сходные по какому-либо важному в хозяйственном отношении признаку, объединяются в группы типов угодий (темнохвойные леса, заболоченные леса, хвойные молодняки и т.д.). Классы охотугодий характеризуются основными массивами лесонасаждений (сосняки, листвяги, ельники, кедрачи, дубравы и т.д.). Категории охотугодий имеют принципиальные различия (лесные, водные, болотно-луговые и т.д.). Ландшафтная классификация охотугодий соответствует 9 основным ландшафтным зонам.

Дата добавления: 2015-09-28 ; просмотров: 10370 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник