Системы контактной сети. Классификация подвесок.

Контактная сеть электрифицированных железных дорог состоит из воздушной подвески, опорных и поддерживающих конструкций. К последним подвешены контактные, несущие и усиливающие провода и различные вспомогательные устройства. По конструкции контактные сети постоянного тока 3000 В и однофазного переменного тока 25 кВ имеют много общего и отличаются только лишь уровнем изоляции. На дорогах переменного тока вследствие меньших токов поездов площадь сечения проводов контактной сети меньше.

|

На электрифицированных железных дорогах применяют воздушные контактные подвески. Их разделяют на простые и цепные. Простая подвеска состоит из провода, подвешенного к поддерживающим конструкциям, расположенным друг от друга на расстоянии длины пролета (30 — 40 м). Ее используют в трамвайных, троллейбусных сетях и на второстепенных путях станций железных дорог, где скорость движения не превышает 35 — 40 км/ч.

Рис.105. Схема одинарной цепной подвески.

1 – консоль; 2 – изолятор; 3 – фиксатор; 4 – струна; 5 – контактный провод; 6 – несущий трос.

Для высоких скоростей служат цепные подвески (рис.105 ), в которых контактные провода подвешивают на струнах к несущему тросу. Трос крепится через изоляторы к поддерживающим конструкциям. Для фик-

сации контактного провода относительно оси токоприемника и предот-

вращения отклонения его при ветре на опорах устанавливаются фиксаторы.

Цепные подвески классифицируют по ряду признаков:

—

|

по способу подвешивания контактных проводов к несущему тросу: одинарные (рис. 105) и двойные ( рис. 106); в двойной подвеске контактный провод подвешивают к несущему тросу через промежуточный трос;

Рис. 106. Двойная цепная подвеска с рессорными струнами.

— по способу натяжения проводов: некомпенсированные, полукомпенсированные и компенсированные;

— по типу струн, расположенных у опор, с простыми и рессорными струнами;

— по расположению проводов подвесок в плане на прямых участках пути: вертикальные, полукосые, косые и ромбовидные; на кривых участках — хордовые и косые.

Некомпенсированной цепной подвеской называют такую, в которой несущий трос НТ и контактный провод КП жестко анкеруют на конечных (анкерных) опорах.

В полукомпенсированной цепной подвеске НТ закрепляется жестко на анкерных опорах, КП имеет грузовые компенсаторы К, поэтому в нем поддерживается примерно постоянное натяжение при различных температурах. Полукомпенсированные подвески выполняют с одним и двумя контактными проводами. Двойные контактные провода улучшают условия токосъема и повышают ветроустойчивость подвески.

Компенсированной цепной подвеской называют такую, в которой несущий трос и контактный провод имеют компенсаторы (рис.107).

Рис.107. Компенсированная подвеска.

1 – коромысло; 2 – тормозное устройство: 3 – компенсатор.

Стрела провеса несущего троса при всех температурах остается

неизменной, а контактный провод сохраняет заданное ему положение. Для получения равномерной эластичности подвески контактный провод располагают с небольшим (8-10 см) положительным провесом. При изменениях температуры струны сохраняют вертикальное положение, смещаясь вправо или влево.

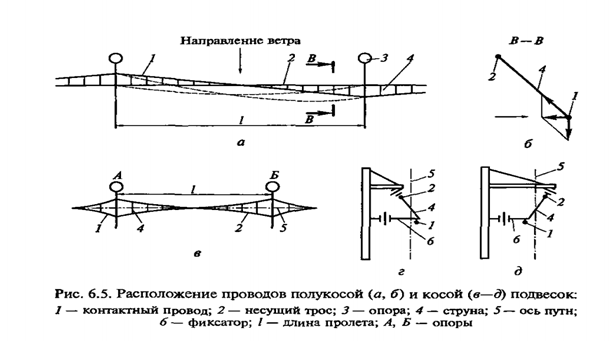

В зависимости от расположения проводов подвесок в плане различают полукосую, косую, ромбовидную и вертикальную подвески. Наибольшее распространение получила полукосая подвеска (рис. 108), у которой контактный провод КП расположен зигзагообразно относительно оси пути, а несущий трос НТ — над осью пути. На железных дорогах СССР принято, что зигзаги на смежных опорах направлены в разные стороны от оси пути. Нормальный зигзаг составляет ±300 мм. Полукосая подвеска проста по конструкции, обеспечивает равномерный износ контактных пластин токоприемника.

|

При косой подвеске (рис. 108) контактный провод расположен с зигзагом ±300 мм, а несущий трос у тех же опор с зигзагом 1 м, противоположным зигзагу контактного провода. Перекос струн поперек пути большой, что создает хорошую ветроустойчивость подвески. Недостатком ее является сложность монтажа. Применяют такую подвеску в районах с сильными ветрами.

Рис. 108. Расположение проводов полукосой (а), косой (б) и ромбовидной (в) подвесок в плане на прямых участках пути.

В ромбовидной подвеске (рис. 108) контактные провода располагаются в горизонтальной плоскости у опор с разносторонним зигзагом 300-

400мм. Ромбовидная подвеска монтируется на участках постоянного тока в районах с сильными ветрами.

Вертикальная (хордовая) подвеска предназначается для кривых участков пути (рис. 71, а). Контактный провод КП и несущий трос НТ располагают в одной вертикальной плоскости и по хорде относительно оси пути. Контактный провод у опор смещают в наружную сторону кривой на расстояние, называемое выносом. Нормальный вынос на кривых равен 400 мм. Хордовая подвеска проста по конструкции и широко применяется. При косой подвеске в кривых (рис. 71, б) контактный провод расположен в вертикальной плоскости оси пути, а несущий трос смещен в наружную сторону кривой. Струны при этом занимают наклонное положение. Косая подвеска позволяет увеличить пролет между опорами.

Источник

3. Основные требования по обеспечению бесперебойного токосъёма

Для обеспечения нормальных условий токоснимания требуется наличие постоянного надёжного контакта между токоприёмником и контактным проводом.

Выдержать это условие при небольших скоростях движения электропоездов не представляет труда. При больших скоростях, когда сильно возрастает влияние инерции токоприёмника и контактной подвески, давление токоприёмника на провод изменяется в значительных пределах. В отдельные моменты движения давление токоприёмника может сильно повышаться, что вызывает увеличение отжатия контактного провода и может повести к механическим повреждениям контактной сети (подбой фиксаторов, врезных изоляторов на воздушных промежутках и т. п.). В другие моменты, наоборот, давление токоприёмника на провод может значительно снижаться, доходя в отдельных случаях до нуля. При этом происходят отрывы токоприёмника от провода, сильное искрение и, как следствие этого, поджоги провода и усиленный его износ.

Наилучшие условия токоснимания получаются в том случае, когда токоприёмник при движении его вдоль провода сохраняет одно и то же положение по высоте, причём давление его на провод остаётся всё время постоянным. Для этого контактная подвеска должна удовлетворять следующим условиям.

1. Контактная подвеска должна обладать возможно более равномерной эластичностью, т. е. одно и то же давление токоприёмника должно вызывать во всех точках пролёта одинаковые отжатия контактных проводов. В подвеске не должно быть отдельных точек, где эластичность крепления контактного провода нарушена («жёсткие» точки).

2. Контактные провода должны располагаться на всём их протяжении по возможности на одной и той же высоте от головки рельса. Изменения высоты контактных проводов в пролёте должны быть по возможности меньшими. (В отдельных случаях, как будет видно из дальнейшего, изменение высоты контактных проводов в пролёте может быть увязано с изменением эластичности контактной подвески.)

3. Контактная подвеска должна обладать достаточной стабильностью по отношению к токоприёмнику. Это значит, что перемещения (отжатия) подвески под действием на неё токоприёмника должны быть относительно небольшими, равномерными по длине пролёта. Для этого масса подвески и, в частности, масса частей подвески, непосредственно связанных с контактным проводом, должна быть достаточно велика, и натяжение проводов, входящих в подвеску, должно быть возможно большим.

2. Область применения контактных подвесок

4. Провода контактных сетей

Контактные провода различают по сечению, форме профиля и материалу. На электрифицированных железных дорогах могут встретиться контактные провода сечением 85 мм2, предназначенные для контактных подвесок станционных путей, и сечением 100 и 150 мм2 — для главных путей перегонов и станций.

Контактные провода в процессе эксплуатации подвергаются механическому и электрическому износу. Первый происходит из-за скольжения накладок токоприемника по проводу, второй — из-за электрической эрозии, т. е. переноса металла под действием электрической дуги или искры. Применяемые в сетях железных дорог и городского электрического транспорта контактные провода имеют фасонный профиль с двумя продольными пазами для захвата провода зажимами.

Контактные провода изготовляют из чистой электролитической твердо- тянутой меди. Ведутся работы по освоению изготовления и применения бронзовых проводов, которые по сравнению с чисто медными обладают большими износостойкостью и прочностью, но имеют несколько меньшую проводимость и более высокую стоимость. Эти провода менее чувствительны к перегревам и меньше вытягиваются в эксплуатации. Возможность увеличения натяжения таких проводов создает лучшие условия для токосъема и большую ветроустойчивость контактной подвески.

Медные и бронзовые контактные провода по ГОСТ 2584 75 имеют следующие наименования марок: медный фасонный — МФ; бронзовый фасонный — БрФ. К марке провода добавляют ею сечение. Тогда полное обозначение провода, например медного фасонного сечением 100 мм2,будет МФ-100.

Поверхность проводов должна быть гладкой, ровной, без трещин, закатов и расслоений. Контактный провод поставляют намотанным на деревянные барабаны длиной 1400—2000 м. На заводе провод изготовляют в виде отдельных отрезков, соединяемых пайкой.

Многопроволочные провода состоят из 7 или 19 проволок и представляют собой центральную проволоку, вокруг которой навивают последующие ряды (повивы) проволок. Каждый последующий повив проволок навивают в обратном направлении по отношению к предыдущему, при этом наружный повив должен быть правым.

Медные провода применяют в контактных подвесках главных путей железных дорог постоянного тока, т. е. там, где требуется большая электрическая проводимость несущего троса. Медные провода отличаются надежностью и долговечностью в эксплуатации, так как практически не подвержены атмосферной коррозии.

Источник

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТАКТНЫХ ПОДВЕСОК

Контактные подвески имеют несколько разновидностей, которые можно свести в двум группам: простые и цепные. Каждая из этих групп, в свою очередь, имеет несколько подвесок, отличающихся внешним видом, способом регулирования натяжения провода и троса, условием токосъема и эластичностью.

Простая подвеска представляет собой непосредственное закрепление контактного провода на опорных конструкциях.

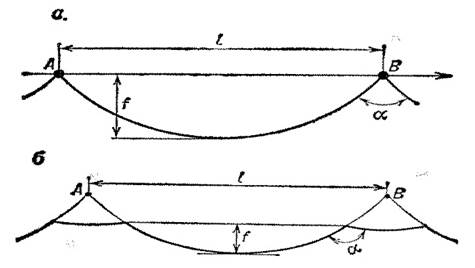

При скоростях движения до 50 км/ч удовлетворительное качество токосъёма обеспечивает простая (иногда называемая трамвайной) контактная подвеска, состоящая только из контактного провода, подвешенного к опорам А и В контактной сети (рис.1, а) или к поперечным тросам, закреплённым на искусственных сооружениях (на городском электротранспорте — также к зданиям). Качество токосъёма во многом определяется стрелой провеса f провода, зависящей от результирующей нагрузки на провод, складывающейся из собственного веса провода (при гололёде вместе со льдом) и ветровой нагрузки, длины пролёта l и натяжения провода. На качество токосъёма большое влияние оказывает угол α: чем он меньше, тем ниже качество токосъёма, так как сильнее удары при проходе токоприёмником опорной зоны, а также больше износ контактного провода и контактных вставок токоприёмника. Некоторое улучшение токосъёма в опорной зоне обеспечивается двукратным подвешиванием контактного провода (рис.1, б).

При изменении внешних условий (температуры, нагрузок от ветра и гололедных образований) натяжение контактного провода изменяется, работа подвески нарушается. Для поддержания высокого натяжения во всех режимах работы выполняют регулирование натяжения и компенсацию температурных изменений длины проводов.

Разделяют простые контактные подвески на некомпенсированные, с сезонным регулированием и компенсированные.

В некомпенсированной подвеске при повышении температуры провод удлиняется, натяжение его снижается, стрела провеса увеличивается, а токосъем ухудшается даже при низких скоростях движения.

В компенсированной подвеске натяжение контактного провода поддерживается постоянным с помощью груза, закрепленного через блоки на его конце.

Улучшить взаимодействие простой под вески с токоприемником можно, используя нежесткое закрепление провода на опорных конструкциях с применением пружинных элементов — коротких гибких поперечин или оттяжных тросов, обеспечивающих возможность перемещения контактного провода в вертикальном направлении при нажатии на него проходящего токоприемника.

Подвеска проводов на кронштейне с помощью короткой гибкой поперечины: 1-кронштейн с оттяжкой; 2- гибкая поперечина; 3 –контактный провод.

В зависимости от величины этого перемещения различают полужесткую и эластичную контактные подвески. Отношение вертикального смещения провода к силе нажатия токоприемника, вызвавшей это смещение, называют эластичностью контактной подвески.

Полужесткая простая подвеска — это система непосредственного крепления контактного провода к относительно упругим поддерживающим конструкциям, обеспечивающим незначительный отжим провода токоприемниками подвижного состава в точке подвешивания.

Эластичная простая подвеска представляет собой систему подвешивания контактного провода к поддерживающим конструкциям с помощью промежуточных упругих звеньев, смещаемых из статического положения при нажатии на провод токоприемника. Ее применяют в тоннельных участках скоростного трамвая.

Разновидностью простой подвески является маятниковая подвеска (рис. 6.2) на наклонных струнах с зигзагообразны» расположением контактных проводов.

Струны 1, поддерживающие провод, располагаются наклонно по направлениям равнодействующих вертикальных сил веса контактного провода и горизонтальных сил его натяжения, приложенных в вершинах зигзагов. В концах каждого пролета струны имеют наклон в противоположных направлениях, что напоминает положение колеблющегося маятника. При снижении температуры провод укорачивается за счет сил сжатия, что приводит к уменьшению зигзага, увеличению наклона струн и компенсации изменения длины провода.

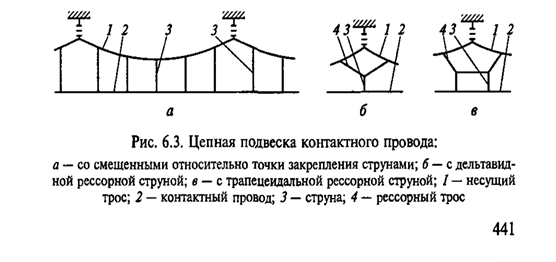

Лучшие показатели достигаются при цепном подвешивании контактного провода контактного провода- так называемая цепная подвеска

В этом случае к закрепленному на опорных конструкциях несущему тросу 1

Подвешивается на проволочных струнах 3 контактный провод 2.

Расстояние между точками закрепления несущего троса при цепном подвешивании или между точками закрепления при простом подвешивании называют пролетом подвески. Пролет простой подвески не превышает

40…45 м. Предельная длина пролета при цепном подвешивании зависит от ветровых нагрузок и величины принятого зигзага расположения контактного провода в плане и обычно составляет не более 65…70 м.

Известно много вариантов цепных подвесок. Их можно классифицировать по способу натяжения проводов, способу подвешивания контактного провода к несущему тросу и по расположению проводов относительно оси пути в плане.

По способу натяжения проводов цепное подвешивание может быть некомпенсированным (компенсация натяжения отсутствует), полукомпенсированным (компенсируется только изменения натяжения контактного провода), компенсированным (компенсация натяжений контактных проводов и несущего троса).

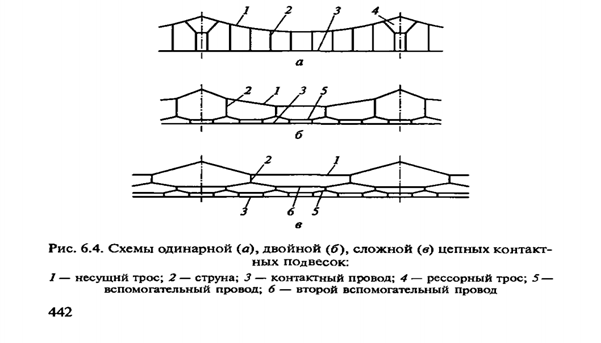

По способу подвешивания контактного провода к несущему тросу различают

· Одинарные (рис 6.4, а),

· двойные (рис. 6.4, б)

· сложные (рис. 6.4, в)

Одинарная подвеска наиболее широко используется, она проста и в случае применения устройств, выравнивающих ее эластичность по длине пролета, обеспечивает надежный токосъем при скоростях 160 км/ч.

Двойная подвеска часто используется на главных путях линий постоянного тока, когда по условиям токовой нагрузки требуются кроме контактного провода и несущего троса дополнительные провода (усиливающие и вспомогательные).

Сложные применяют при скоростях движения свыше 160 км/ч

По расположению цепных подвесок в плане различают вертикальные, полукосые и косые.

При вертикальной подвеске несущий трос, контактный провод располагаются в одной вертикальной плоскости. Несущий трос имеет такие же зигзаги, как и контактный провод.

В полукосой подвеске (рис. 6.5, а, б) несущий трос размещают над осью пути, а контактный провод располагают с зигзагами. Струны получают небольшой наклон поперек пути.

В косой подвеске (рис. 6.5, в-д) зигзаги несущего троса и контактного провода выполняют с противоположными знаками.

КОНТАКТНЫЕ ПРОВОДА

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник