Консоль (контактная сеть)

Консоль опоры контактной сети — поддерживающее устройство, закреплённое на опоре, состоящее из кронштейна и тяги. В зависимости от числа перекрываемых путей консоль может быть одно-, двух- и многопутной. На отечественных железных дорогах наиболее часто применяют консоли однопутные, так как при большом числе консолей механическая связь между контактными подвесками различных путей снижает надёжность контактной сети.

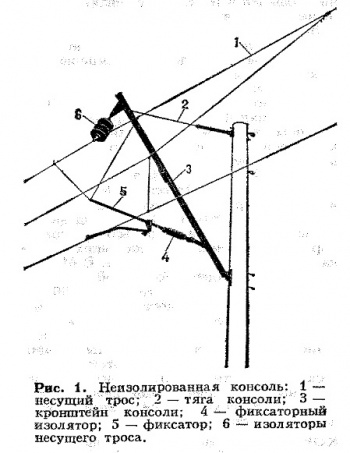

Используют однопутные консоли неизолированные, или заземлённые, когда изоляторы находятся между несущим тросом и кронштейном, а также в стержне фиксатора, и изолированные, с изоляторами, размещёнными в кронштейнах и тягах.

Неизолированные консоли (рис. 1) по форме могут быть изогнутыми, наклонными и горизонтальными. Ранее широко применялись изогнутые консоли. Наклонные консоли значительно легче изогнутых и удобнее в изготовлении и транспортировке. Кронштейны наклонных консолей изготовляют из двух швеллеров или из труб. Фиксаторы крепят к кронштейнам консоли через изоляторы. Для опор, установленных с увеличенным габаритом (5,7 м от оси пути), применяют консоли с подкосом. На сопряжениях анкерных участков при монтаже на одной опоре двух консолей используют специальную траверсу. Горизонтальные консоли применяют в тех случаях, когда высота опор достаточна для закрепления тяги. При изолированных консолях (рис. 2) возможно проводить работы на несущем тросе вблизи консоли без отключения напряжения, что недопустимо при неизолированной консоли. Отсутствие гирлянды изоляторов на консоли обеспечивает большую стабильность положения несущего троса, что особенно важно при высоких скоростях движения поездов. Изолированные консоли выполняют только наклонными, с кронштейнами, в которые включены стержневые фарфоровые (консольные) изоляторы, и тягами со стрежневыми изоляторами или гирляндами из тарельчатых изоляторов.

Кронштейны и тяги консоли крепят на опорах с помощью пят, допускающих поворот вдоль пути на угол 90° в обе стороны относительно нормального положения.

Двухпутные консоли бывают только неизолированными горизонтальными с двумя тягами и кронштейнами из двух швеллеров. Двухпутные консоли крепят на металлических опорах высотой не менее 13 м, а иногда на двух железобетонных опорах, установленных в стаканные фундаменты.

За рубежом применяют все типы консолей. В странах с развитой сетью электрифицированных железных дорог (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония) используют на новых линиях в основном изолированные консоли.

- «Энциклопедия железнодорожного транспорта», научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995 год.

Источник

Машинисту о контактной сети — Поддерживающие устройства линий

Содержание материала

Выше уже были названы основные поддерживающие устройства — консоли, жесткие и гибкие поперечины. Рассмотрим их конструктивное выполнение.

Основным несущим элементом консоли является кронштейн, изготовленный из стальной трубы или двух стальных швеллеров. Одним концом кронштейн присоединен к опоре, на другом его конце установлен бугель, посредством которого к консоли подвешен несущий трос. Этот кронштейн может располагаться наклонно или горизонтально, в соответствии с этим и консоль называется наклонной или горизонтальной. В таком положении кронштейн удерживается работающей на растяжение тягой или работающим на сжатие подкосом (рис. 11).

Консоли могут поддерживать контактные подсветки одного и двух путей. В соответствии с этим они называются однопутными и двухпутными. В отдельных случаях, например при невозможности установки спор на станциях с разных сторон путей, применяют консоли, поддерживающие три контактные подвески и более. Многопутные консоли всегда выполняются с горизонтальным кронштейном и имеют несколько тяг.

Следует отметить, что в первое время эксплуатации новых электрифицированных линий можно увидеть горизонтальные консоли, имеющие некоторый уклон. Такое положение консоли не является аварийным; оно свидетельствует о некачественном монтаже консоли. Как правило, эксплуатационный персонал приводит такие консоли в нормальное положение в течение нескольких месяцев. Другое дело — увидеть наклонившуюся консоль на эксплуатирующемся много лет участке. В этом случае следует обратить внимание на положение опоры, на которой установлена консоль: вероятнее всего, что наклонилась сама опора. Об этом, как сказало выше, нужно немедленно сообщить.

В отношении способа закрепления на опорах консоли подразделяют на защемленные, полузащемленные (или полуповоротные) и поворотные. Первые из них всегда строго перпендикулярны (в плане) оси пути, вторые могут располагаться по отношению к пути под углом, немного отличным от прямого.

Рис 11 Схемы наклонной (а) и горизонтальных (б и в) однопутных консолей

1 — опора. 2 — кронштейн, 3 — тяга, 4 — подкос

При поворотных консолях в отличие от двух предыдущих соединения кронштейна и тяги с опорой выношены шарнирными. Такие консоли применяют на участках с компенсированными контактными подвесками, в которых в зависимости от температуры окружающего воздуха и значения длительно протекающего по несущему тросу (и нагревающего его) тока трос удлиняется или укорачивается, увлекая за собой коней консоли. Наибольшее смещение поворотной консоли от ее перпендикулярного к оси пути положения имеет место при крайне низких и крайне высоких температурах окружающего воздуха.

Рис, 12, Изолированная консоль с фиксатором (60 —зигзаг контактного провода)

По способу изоляции от опор консоли подразделяются на неизолированные и изолированные. Неизолированная консоль соединена с опорой непосредственно и поэтому находится под потенциалом земли. Изоляция контактной подвески от такой консоли осуществляется посредством подвесных изоляторов, закрепляемых за бугель, установленный на консоли (см. рис. 8).

Изолированная консоль соединяется с опорой через изоляторы (рис. 12) и находится под потенциалом контактной сети; при этом изолятор, установленный в месте соединения тяги с опорой, работает на растяжение, а установленный в месте соединения кронштейна с опорой -на сжатие. Изолированные консоли в настоящее время применяются у нас глазным образом на линиях переменного тока, где условия работы изоляторов являются более легкими благодаря меньшей массе проводов контактной подвески.

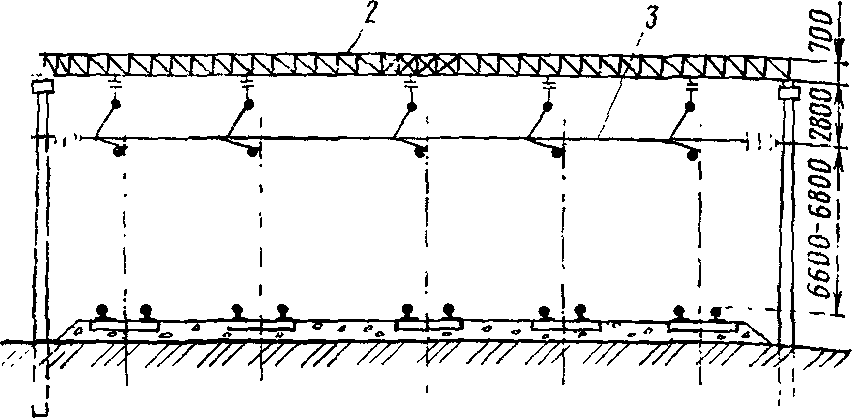

На станциях при числе путей от трех до восьми для поддержания контактных подвесок применяют жесткие поперечины — рамные конструкции, состоящие из горизонтальных ригелей (пространственных решетчатых ферм) и опор, на которых закреплены ригели (рис. 13) В зависимости от числа путей, перекрываемых жесткими поперечинами, ригели могут состоять из двух, трех и четырех блоков, жестко соединенных между собой. Ригели большей несущей способности выполнены из уголковой стали большой площади сечения и имеют увеличенную высоту и ширину.

Для фиксирования контактных проводов в поперечном относительно пути направлении жесткие поперечины чаще всего оборудуют фиксирующими тросами, располагаемыми вдоль ригеля на 400 мм выше контактных проводов. На коротких жестких поперечинах для фиксирования контактных проводов вместо таких тросов применяют вертикальные фиксаторные стойки, прикрепляемые к ригелям в междупутьях.

Недостатком ригелей является необходимость частой очистки и покраски их для предотвращения разрушения от коррозии. Для выполнения этой работы требуется снятие напряжения с контактной сети.

В лесостепных зонах ригели зачастую становятся местом интенсивного гнездования птиц, обычно грачей. Выпадающие из гнезд прутья иногда шунтируют изоляторы, вызывая короткие замыкания на линиях переменного тока. Кроме того; наличие гнезд создает благоприятные условия для усиления коррозии ригелей.

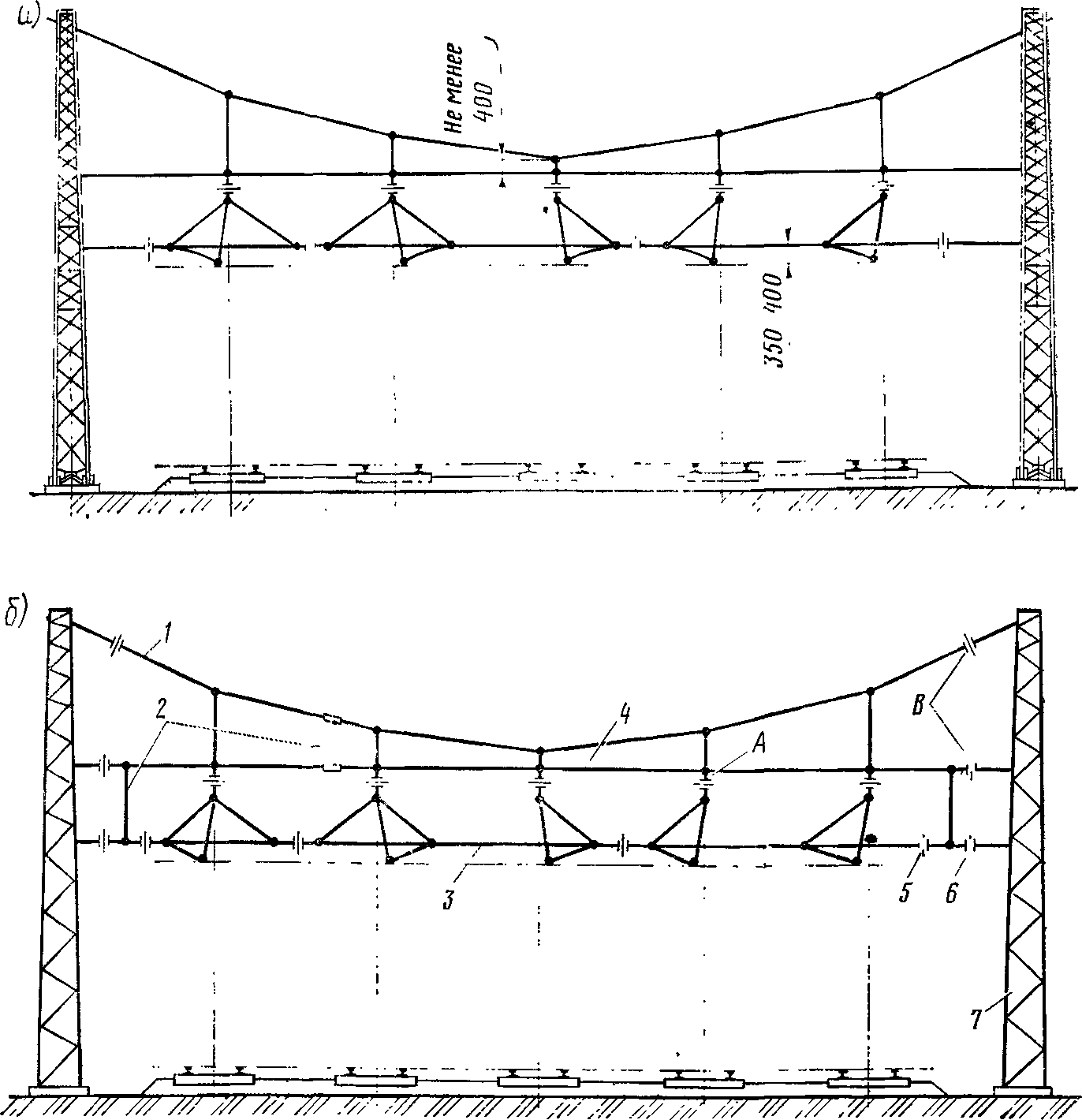

Указанных недостатков ригелей лишены гибкие поперечины, которые состоят из тросов, расположенных в плоскости, перпендикулярной оси пути, и опор, на которых закреплены эти тросы (рис. 14). Наиболее сильно нагруженным является поперечный несущий трос, располагаемый с большой стрелой провеса и воспринимающий нагрузку от массы проводов контактной подвески и массы гололедо-изморозевых образований (в осенние и весенние периоды).

Верхний фиксирующий трос препятствует поперечным смещениям несущих тросов контактных подвесок перекрываемых путей под действием сил от изменения направления контактных подвесок в плане на кривых или под действием ветра; нижний фиксирующий трос препятствует поперечным смещениям контактных проводов.

Рис. 13. Жесткая поперечина:

1 — опора, 2— ригель, 3 — фиксирующий трос

На наших дорогах получили распространение два типа гибких поперечин; в одном из них поперечный несущий и верхний фиксирующий тросы заземлены (см. рис. 14,а), в другом они являются нейтральными (см. рис. 14,б).

Рис. 14 Гибкие поперечины:

а — неизолированная; б — изолированная, 1 — поперечный несущий трос; 2 —электрический соединитель, 3—4 — нижний и верхний фиксирующие тросы, 5 -6 — изоляторы; 7 — опора

В первом типе изоляторы установлены ниже верхнего фиксирующего троса, в точках соединения с этим тросом вертикальных струн, установленных на поперечном несущем тросе и передающих на него нагрузку от массы контактных подвесок. К изоляторам снизу присоединены седла, в которые заложены несущие тросы контактных подвесок. Изоляторы включены также в нижний фиксирующий трос около опор (для изоляции контактной сети oт опор) и между контактными подвесками, принадлежащими разным секциям контактной сети (для изоляции этих подвесок одна относительно другой).

В гибкой поперечине второго типа, обычно называемой поперечиной с двойной изоляцией (см рис. 14,б), кроме изоляторов А со стороны контактных подвесок, предусмотрены изоляторы В, включенные у опор в поперечный несущий 1 и верхний фиксирующий 4 тросы около опор. Кроме того, по концам нижнего фиксирующего троса включено не по одному (как в гибкой поперечине первого тина), а по два изолятора 5 и 6. Нейтральные части тросов соединены между собой электрическими соединителями 2.

Гибкая поперечина с двойной изоляцией обеспечивает не только более высокий уровень изоляции контактных подвесок относительно земли, но и позволяет производить осмотры всех ее элементов без снятия напряжения с контактной сети. Так, для осмотра изолятора 5 достаточно поставить нейтральные тросы гибкой поперечины под потенциал контактной сети; для чего соединить специальными шунтирующими перемычками электрический соединитель 2 у опор с одной из контактных подвесок. Для последующего осмотра изолятора 6 нужно заземлить нейтральные тросы, т. е. отсоединенными от контактной подвески шунтирующими перемычками соединить электрический соединитель 2 с опорой, которая постоянно связана с рельсами.

При техническом обслуживании контактной сети осмотру гибких поперечин к, особенно, опенке состояния поперечных несущих тросов уделяют самое серьезное внимание. Объясняется это тем, что при обрыве последнего, например из-за коррозии, выходят из строя контактные подвески всех перекрываемых гибкой поперечиной путей, т. е. вся станция становится препятствие для движения поездов.

В рассмотренных поддерживающих устройствах единственным, пожалуй, повреждением, которое не сразу может привести к прекращению движения поездов, является разрушение верхнего фиксирующего троса гибкой поперечины. Объясняется это тем, что в отличие от поперечного несущего троса, в случае обрыва которого происходит падение контактных подвесок, и нижнего фиксирующего троса, который при обрыве обычно сразу же оказывается в габарите токоприемника, верхний фиксирующий трос в случае обрыва может не вызвать короткого замыкания. Поскольку такое повреждение трудно обнаружить, своевременное сообщение машиниста, заметившего обрыв троса, может оказаться решающим в предупреждении серьезной аварии.

Источник

Классификация консолей по способу изоляции

ОПОРНО-ПОДЦЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ И ЛЭП

4.1. Общие положения

Опорно-поддерживающие устройства предназначены для закрепления на них токопроводящих и контактных элементов с помощью изолирующих деталей. К ним относятся опоры с фундаментами, консоли, кронштейны, жесткие и гибкие поперечины и т.п., характеристики которых рассчитываются методами строительной механики.

К вертикальным нагрузкам в расчетах относят и равномерно распределенные по длине устройств их собственный вес G 0 , вес гололеда G г , а также сосредоточенные нагрузки: вес цепной подвески, поддерживающих изоляторов и фиксаторов (последние учитывают целиком или частично) Q п и вес гололеда на проводах Q г .

К горизонтальным нагрузкам относят: силу давления ветра на провода подвески Рв; усилия, возникающие от изменения направления проводов на кривой Рг, а также при отводах на анкеровки, зигзагах, стрелках, пересечениях и т. п.

Найдем величину горизонтальной составляющей натяжения провода на кривой В в точке А (рис. 4.1). На опору, расположенную на кривой, действует составляющая натяжения контактного провода Рк R . Ее можно определить из рассмотрения подобных треугольников АСО (силовой) и А ВО:

Заменим А D = Рк R , кН; АС = К (натяжение контактного провода), кН; АВ= l (длина пролета), м; ОВ

Рис. 4.1. Расчетная схема для определения составляющей натяжения провода на кривой

Заменив в этом выражении натяжение контактного провода К на натяжение несущего троса Т, получим выражение для определения горизонтального усилия от изменения направления несущего троса на кривой радиусом R :

По схеме на рис. 4.2 можно определить горизонтальное усилие PKZ от натяжения контактного провода при его отводе:

PKZ = K

где z — отклонение провода на длине пролета, м;

Горизонтальное усилие от натяжения несущего троса

Аналогично вместо z можно подставить значение зигзага, а затем просуммировать все усилия.

Действие на опоры показанных выше усилий создает разные эпюры изгибающих моментов, исчисляемых, например, для консольных опор относительно условного обреза фундамента, представляющего собой линию, проходящую на 0,5 м ниже уровня головки рельса (УГР).

На рис. 4.3, а приведена эпюра опоры с консолью для простой подвески, где Q — вертикальная сила; Р — горизонтальная сила (давление ветра на подвеску и неуравновешенные составляющие натяжения проводов); Q 0 — равномерно распределенная вертикальная нагрузка (заштрихованная часть на кронштейне); Р0 — давление ветра на опору.

Эпюра на рис. 4.3, б относится к опорам с цепной подвеской на прямой и внешней стороне кривой. Здесь P т — давление ветра на несущий трос при подвеске на кривой; Рк — горизонтальная сила от контактного провода. Эпюра отличается изломом на уровне силы Pk .

Рис. 4.2. Расчетная схема для определения поперечной составляющей натяжения провода при его отводе от оси пути

Рис. 4.3. Схемы нагрузки и эпюры изгибающих моментов консольных опор

Эпюра на рис. 4.3, в относится к опорам, установленным с внутренней стороны кривой ,и на прямой при действии ветра по направлению от пути к опоре. Здесь направление сил P т и Рк обратное по сравнению с предыдущими. Силы РТ и Рк представляют сумму усилий от кривой и ветра. Направление ветровых усилий выбирают таким, чтобы получить наибольшие значения изгибающих моментов.

4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и ЛЭП

Консоли. Для поддержания проводов (с изоляторами) на заданном уровне от головки рельсов к опорам, стойкам жестких поперечин, сводам тоннелей крепятся различные консоли, кронштейны, траверсы. Исходя из функционального назначения и обеспечения прочности, в общем плане консоли классифицируют (рис. 4.4) по числу перекрываемых путей; конструктивной схеме; по конфигурации несущего элемента и обеспечению его несущей способности; наличию дополнительных узлов — стоек; изоляции; способу закрепления на опоре; материалу, из которого они изготовлены; форме сечений, а также по габаритам и мощности.

В зависимости от числа перекрываемых путей консоли делят на однопутные, двухпутные и многопутные. Чаще всего применяют однопутные консоли, так как при двухпутных и многопутных появляется механическая связь между контактными подвесками различных путей, что нежелательно.

Однопутные неизолированные консоли бывают наклонные, изогнутые (рис. 4.5, а) и горизонтальные. Они состоят из кронштейна (наклонную часть которого называют стрелой, а горизонтальную — хоботом) и тяги. Кронштейны наклонных консолей изготавливают из двух швеллеров номер 5 или 6,5, скрепленных вместе соединительными планками или из оцинкованных труб диаметром 60 мм. В зависимости от направления горизонтальных усилий в тягах наклонных консолей могут возникать растягивающие или сжимающие усилия. В первом случае тяги выполняют из круглой стали диаметром 16 мм, а во втором — из труб. Изогнутые консоли состоят из фигурного кронштейна, также выполненного из двух швеллеров, и растянутой тяги из круглой стали. Длина горизонтальной части изогнутой консоли обеспечивает возможность сдвига точки крепления гирлянд подвесных изоляторов на прямых участках переменного тока на 800 мм от оси пути.

Двухпутные (рис. 4.5, б, в) и многопутные консоли кроме нежелательной связи между путями, снижающей надежность пропуска поездов, требуют более мощных опор и фундаментов, поэтому их используют в случае особой необходимости.

Изолированные консоли применяют в виде прямых и наклонных (рис. 4.5, г). В отличие от неизолированных изолированные консоли прикрепляют к опорным конструкциям через стержневые изоляторы, рассчитанные на полную механическую нагрузку консолей. Так же, как и неизолированные, они могут иметь растянутые и сжатые тяги, а также предохраняющие изоляторы распорки. Кронштейны и тяги изолированных консолей выполняют из тех же труб и швеллеров, из которых изготавливают неизолированные наклонные консоли, кроме консолей с распорками для контактной сети систем КС-160-3 и КС-200 (рис. 4.6), выполняемых полностью трубчатыми.

Рис. 4.4 Классификация консолей (кронштейнов)

Кронштейны, устанавливаемые на опорах контактной сети, имеют разнообразные конструкции и предназначены для подвески питающих и усиливающих проводов, волноводов, линий автоблокировки 6—10 кВ, ДПР и низковольтных сетей. Схемы кронштейнов показаны на рис. 4.7, а— е)

Фидерные кронштейны (рис. 4.7, ж, з, и) рассчитаны на питающие и усиливающие провода. Они могут быть обычными и удлиненными и состоят: из горизонтальной балки, изготовленной из двух швеллеров; подкоса из двух уголков и вертикального свеса из швеллера, на конце которого подвешена серьга для крепления гирлянды изоляторов. Удлиненные фидерные кронштейны устанавливают на анкерных

Рис. 4.5. Схемы консолей: однопутной изогнутой неизолированной (а); двухпутной изогнутой неизолированной с прямой и обратными фиксаторнымн стойками (б): двухпутной горизонтальной с двумя фиксаторными стойками ( в); однопутной изолированной прямой с подкосом и распоркой (г); однопутной изолированной наклонной с тягой (д); 1— консоль; 2 — опора; 3 — тяга; 4 — стойка ; 5 — распорка; 6 — изолятор; 7— подкос

опорах с секционными разъединителями и в других случаях, когда надо отдалить провода от стойки опоры.

Кронштейны КФД (рис. 4.7, к) рассчитаны на подвеску двух проводов ДПР и обычно устанавливаются с наклоном. Горизонтальное расположение кронштейна, показанное на рис. 4.7, б тонкими линиями, применяют лишь при достаточной высоте опор, при этом тяга кронштейна всегда растянута и выполняется из круглой стали. При наклонном положении тяга может быть как сжатой, так и растянутой; кронштейн в этом случае обозначают маркой КФДС. В местах с повышенными ветровыми воздействиями устанавливают накладку, препятствующую развороту кронштейна вдоль пути.

Для проводов линий электропередачи 6—10 к В, располагаемых на опорах контактной сети, применяют деревянные (рис. 4.7, л) или металлические (рис. 4.7, м) кронштейны, которые, так же, как и фидерные, делятся на обычные и удлиненные. Кроме того, на опорах контактной сети могут быть установлены надставки и волноводы.

Рис.4.6. Изолированные консоли: КС-160-3 (а); КС-200 (б); 1 — изолятор; 2-консоль; 3 — тяга: 4 — распорка; 5 — подкос

Провода низковольтных сетей подвешивают на деревянных кронштейнах с подкосами, рассчитанных на установку 2—5 штыревых изоляторов (рис. 4.7, н).

Для контактной сети КС-200 применяют только трубчатые кронштейны (см. рис. 4.7, з, и, м).

Сигнальные и высоковольтные провода линий СЦБ напряжением 6-10 кВ крепят на прямоугольных деревянных траверсах сечением 100×80 мм, пропитанных антисептиком.

Расчет элементов консолей и кронштейнов производят, используя методы теоретической и прикладной механики. К таким элементам относятся балки и стержни, работающие на растяжение, сжатие, изгиб и устойчивость; валики в отверстиях, проверяемые на срез, смятие и т.п. Кроме того, в расчетах используют данные для стандартных профилей (сечений) и материалов элементов (круг, труба, уголок, двутавр, швеллер).

Для расчета конструкции конкретной опоры контактной сети составляют геометрическую схему с размерами, определяют действующие силы и моменты, рассчитывают напряжения в сечениях элементов принятого варианта конструкции и сравнивают их с допускаемыми. Подробно методики и примеры расчетов изложены в пособиях по проектированию контактных сетей. Разработаны также программы для ЭВМ.

Практически выбор типов консолей (без их прочностного расчета), рекомендованных техническими условиями, производят по таблицам справочной литературы, в которых учитываются геометрические схемы и действующие нагрузки. При использовании таблиц надо знать: тип опоры (промежуточная или переходная), место ее установки (на прямой, с внутренней или внешней стороны кривых радиусами 600—1000 м), рабочая или анкеруемая ветвь подвески, габарит опор (3,1—5,5 м). Определенные типы консолей следует выбирать и для опор средней анкеровки компенсированной подвески.

4.3. Опоры контактных сетей и ЛЭП

Опоры контактных сетей и ЛЭП предназначены для поддержания на заданной высоте консолей, поперечин, проводов и т.п. Они классифицируются по материалу, конструкции поддерживающих устройств, назначению и условиям нагрузки (рис. 4.8). Опоры изготавливают из железобетона, стали, дюралюминия, круглой и клееной древесины.

В зависимости от конструкции размещенных на них поддерживающих устройств опоры контактной сети подразделяют на консольные анкерные, фиксирующие, опоры гибких и жестких поперечин. По назначению опоры могут быть промежуточными, угловыми, анкерными и переходными. В зависимости от направленности нагрузок применяются опоры без подкосов и оттяжек (самонесущие) и с оттяжками.

Рис 4 7. Кронштейны, устанавливаемые на опорах контактной сети: фидерные ( а д;ж); ДПР ( б); ВЛ-10 кВ ( в,е); ВЛ до 1 кВ ( г). Кронштейны (д;е,ж) предназначены для КС- 200; (в) для комплекта ВЛ-10 кВ с фидерной надставкой и волноводом

По конструкции опоры ВЛ могут быть одностоечными, А-, П, АП-образными, а также трехногими. Если надземная и подземная части опоры представляют собой единое целое, то их называют нераздельными, а если эти части изготавливают и устанавливают отдельно — раздельными (разъемными). Опоры могут быть рассчитаны на направленные нагрузки или равнопрочные (всесторонние).

Рис.4.8. Классификация опор контактных сетей и фидерных ВЛ

Железобетонные опоры начали широко применять в СССР после 1956 г . Как известно, бетон допускает небольшие растягивающие усилия и большие усилия на сжатие, поэтому практически нельзя выполнить опоры, работающие на изгиб из одного бетона. Приходится усиливать его арматурой и применять ненапряженные и предварительно напряженные железобетонные конструкции, арматура которых на специальных станках предварительно (до закладки бетона) растягивается. После заливки, уплотнения и схватывания бетона в форме растягивающее усилие с арматуры снимают, и она, стремясь сократить свою длину, сжимает бетон. Армированные опоры контактной сети (рис. 4.9. а, б) с предварительным натяжением высокопрочной проволоки называют струнобетонными типа С (рис. 4.9, в), со стержневой арматурой — СО и со смешанным армированием, т. е. со струнами и стержнями — СС (рис. 4.9, г). Последние созданы под руководством профессора В.И. Подольского.

По способу уплотнения бетона при изготовлении опоры могут быть вибрированными и центрифугированными. Наибольшее применение получил второй способ, по которому изготавливают практически все конические опоры контактной сети. Для улучшения качества бетона используется пропарка.

Большую часть железобетонных опор контактной сети изготавливают нераздельными, устанавливают их главным образом на перегонах, а также на станциях, где прочность и электропроводность грунтов позволяет это сделать. При этом сравнительный анализ нераздельных и раздельных опор показал, что во втором случае значительно увеличивается расход бетона и стали, производство работ в две стадии затрудняет и удорожает строительство, усложняются работы по обеспечению монолитности стыка и т.д.

Металлические опоры могут быть сквозными и сплошными (рис. 4.10, а). Первые представляют собой одну или несколько ферм, создающих сложную пространственную конструкцию, и имеют малую массу; вторые являются сплошным телом, более тяжелые, но проще в изготовлении.

Сквозные опоры классифицируют по форме поперечного сечения, типу соединительной решетки и форме на пирамидальные (сужающиеся кверху) и призматические (одинаковый размер сечения по всей высоте). Пирамидальные опоры более сложны в изготовлении, чем призматические. К сплошным относят опоры, изготовленные из широкополочного двутавра и труб. Они могут быть выполнены из труб одинакового или разного (телескопические) диаметра .

Металлические опоры небольшой высоты и малой массы выполняют, как правило, цельными (неразъемными). Высокие опоры, как, например, для гибких поперечин (рис. 4.10, б), обычно выполняют раздельными (разъемными). В этом случае в бетонный фундамент закладывают анкерные болты и на них устанавливают опору.

Нераздельные опоры проще по конструкции и обычно имеют меньшую массу; раздельные опоры проще в установке.

Оцинкование металлических опор обеспечивает антикоррозийную защиту поверхности, более долговечную, чем покраска. Для контактной подвески системы КС-200 применяют стальные опоры из гнутого швеллера с планками (рис. 4.10, в), обработанного горячим цинкованием с последующей окраской. Такой способ защиты широко применяется за рубежом.

Рис. 4.9. Железобетонные опоры контактных сетей: центрифугированные стойки типов С, СС, СО длиной 15,6 м (я): то же 13,6 и 10,8 м (б); армированные стойки типа С (в); то же СС и СО (г); 1 — заглушка верхняя; 2 — отверстия для установки деталей крепления контактной сета; 3 — то же для вентиляции; 4 — заглушка нижняя; 5 — спираль; 6—струны из высокопрочной проволоки; 7— стержневая арматура; 8 — монтажное кольцо

Дюралюминиевые опоры обладают высокой антикоррозийной стойкостью. Кроме того, низкий вес опор облегчает их установку при электрификации участка, а также восстановление при возможных повреждениях. К недостаткам этих опор можно отнести определенный дефицит алюминия и его сравнительно высокую стоимость.

Деревянные опоры (рис. 4.11) применяют в сетях ВЛ 1-10 кВ в двух исполнениях: с деревянными и железобетонными пасынками (приставками). Деревянные элементы опор выполняют из лесоматериалов и пропитывают антисептиком. Пасынки изготавливают из вибрированного железобетона. Для деревянных опор применяют лесоматериалы не ниже третьего сорта.

Опоры из клееной древесины распространены в электросетевом строительстве США, Канады, ФРГ и других стран. Деревянные клееные конструкции, изготовленные из отходов натуральной древесины, обработанные современными химическими защитными препаратами, скрепленные эффективными клеевыми составами, одновременно защищающие ее от биоразрушений и возгораний могут служить в открытых сооружениях до 90 лет. Деревянные опоры из клееной древесины имеют меньшую стоимость, чем железобетонные стойки, и, кроме того, более чем в 4 раза меньшую массу. По данным В.Н. Яковлева, к достоинствам клееной древесины относятся: большая сопротивляемость химически агрессивным средам; пониженная электропроводность; повышенная стойкость к воздействию высокого напряжения; отсутствие проблем утилизации; простота транспортировки; возможность создания деревянной конструкции различной длины и сечения; сравнительно небольшая масса.

Расчет элементов опор производят, основываясь на законах теоретической и прикладной механики, используя методы расчетов для балок (стоек или ферм), заделанных одним концом, имеющих круглые, кольцевые и двутавровые сечения. Наиболее сложен расчет железобетонных опор, опор с оттяжками и подкосами, поясов и раскосов решетчатых опор. При расчете конкретной опоры составляют геометрическую схему с размерами, определяют действующие нагрузки, принимают вариант конструктивного исполнения опоры (на основании технических условий). Подробные методики с примерами расчетов изложены в пособиях по проектированию контактных сетей.

Выбор опор (без прочностных расчетов) производят по таблицам их применения с учетом характеристик грунта, очертаний пути и т.п.

Рис. 4.10. Металлические опоры контактных сетей: конструктивные формы (а); решетчатая опора для гибких поперечин (6); опора КС-200 из гнутых швеллеров с планками, на клиновидном фундаменте (в); 1 — решетчатая; 2 — швеллерная с планками; 3 — швеллерная с раскосами; 4 — двутавровая с отверстиями; 5 — двутавровая; 6—трубчатая; 7—телескопическая сварная; 8—телескопическая литая; 9 – треугольная. 1— 4- сквозные, 5— 9- сплошные

Рис. 4.11. Схемы деревянных опор для линий ВСЛ СЦБ: одностоечная—промежуточная для установки в болотистых грунтах (а); А-образная—силовая с трансформатором типа ОМ (6); АП-образная—концевая кабельная (в); П-образная— мачтовая подстанция (г); трехногая—угловая для перехода через железнодорожные пути (д)

Источник