- Классификация кишечных швов по способу наложения

- Классификация кишечных швов по способу наложения

- Классификация кишечных швов по способу наложения

- Белорусское общественное объединение стомированных

- Вопрос доктору

- Стома. Виды стом.

- Определение стомы и ее виды.

- Классификация кишечных стом (по данным проф. Воробья А.В.)

- Виды колостом

- Особенности кишечных стом

- Осложенные стомы

- Перистомальный дерматит (раздражение кожи в области стомы)

- Кровотечение из стомы

- Стеноз (сужение стомы)

- Ретракция (втянутость стомы)

- Пролапс (выпадение стомы)

- Парастомальная грыжа (грыжа в зоне наложения стомы)

- Гипергрануляции в области стомы

- Пиодермия

- Хирургическая реабилитация пациентов с кишечной стомой

Классификация кишечных швов по способу наложения

По отношению к просвету кишки швы делят на непроникающие и проникающие.

Непроникающими асептическими швами называются такие швы, при которых нить не проникает в просвет кишки. В зависимости от захвата в шов элементов стенки различают: а) серозные швы — захватывается только серозная оболочка (висцеральная брюшина); б) серозно-мышечные швы — захватывается серозная и мышечная оболочки (наружный футляр); в) серозно-мышечно-подслизистые швы — прошивают три наружные оболочки и не прошивают слизистую оболочку.

Проникающими (инфицированными) швами называют такие швы, при которых нить проходит через слизистую оболочку и находится в просвете кишки.

Различают следующие проникающие швы: а) сквозной — шов, при котором нить проходит через все слои стенки кишки; б) мышечно-подслизисто-слизистый; в) подслизисто-слизистый; г) шов слизистой оболочки.

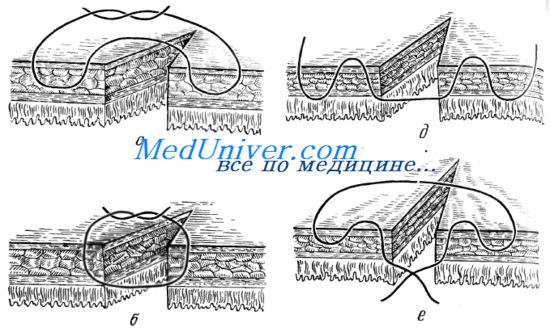

По методике наложения различают такие швы: отдельные узловые; П-образные; непрерывные (накладывают одной длинной нитью); непрерывно-узловые (накладывают двумя концами одной длинной нити, которую после каждого стежка завязывают в узел).

По сопоставлению тканей после затягивания шва различают: краевые швы (в шов проходит край Разреза стенки кишки); вворачивающие швы, обеспечивающие соприкосновение сшиваемых участков серозными оболочками: выворачивающие швы, обеспечивающие соприкосновение сшиваемых участков слизистыми оболочками; комбинированные вворачивающе-выворачивающиеся швы.

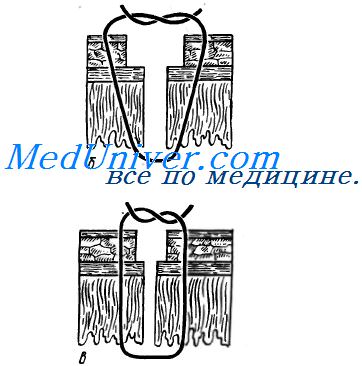

По количеству рядов различают: однорядные, двухрядные и трехрядные швы.

По материалу нитей различают: кетгутовые, шелковые, капроновые, лавсановые и другие швы.

Непроникающие швы. Шов Ламбера — отдельный узловой серозно-мышечный шов. Накладывают круглой и тонкой (кишечной) иглой. В качестве шовного материала используют нерассасывающиеся нити (шелк, капрон, лавсан) № 2—4.

Иглу вкалывают и выкалывают на серозной поверхности с каждой стороны раны. В шов захватывают серозную и мышечную оболочки. Расстояние между местами вкалывания и выкалывания иглы не должно превышать 0.5 см. Однако при соединении тканей различной толщины глубина захвата более толстой стенки должна быть большей, чем тонкой. Это может возникнуть при соединении стенки желудка и тонкой кишки, в частности, в том случае, когда стенка желудка гипертрофирована.

После прошивания обеих стенок нить завязывают таким образом, чтобы произошло плотное соприкосновение серозных оболочек, причем узел должен располагаться на менее подвижном краю раны или стенке органа.

Вследствие недостаточной прочности серозной и мышечной оболочек при чрезмерном затягивании узла нить может прорезать ткань. Необходимо помнить, что серозно-мышечные швы Ламбера обеспечивают в основном не механическую прочность, а герметизацию линии шва.

Шов Пирогова — отдельный краевой серозно-мышечно-подслизистый шов. Иглу вкалывают со стороны серозной оболочки и выкалывают на поверхности разреза стенки кишки между подслизистым слоем и слизистой оболочкой. Затем иглу вкалывают между слизистой оболочкой и подслизистым слоем другого края раны и выкалывают на серозной поверхности оболочки. При этом в шов захватывают серозную и мышечную оболочки, а также иодслизистый слой, который обладает наибольшей механической прочностью.

При завязывании узла однородные ткани соприкасаются.

Шов Пирогова — Матешука — отдельный краевой серозно-мышечно-подслизистый внутриузловой шов. Отличается от шва Баришевского-Матешука тем, что в стежок незахватывается слизистая оболочка. Нить проводят со стороны просвета через подслизистый слой, мышечную и серозную оболочки с одной стороны и через серозно-мышечную оболочку и подслизистый слой с другой стороны. Узлы завязывают со стороны просвета.

Шов Мышкина — Долгушина — отличается от шва Пирогова — Матешука тем, что при его наложении нить проводят через мышечную оболочку, подслизистый слой без захвата серозной оболочки. Узел также завязывают со стороны просвета кишки.

Шов Момбурга — представляет собой комбинацию швов Ламбера и Пирогова.

Иглу вкапывают и выкалывают со стороны серозной оболочки, отступив на 1,5 см от края раны, при этом в шов захватывают серозную, мышечную оболочки и подслизистый слой. Затем на расстоянии 0,5 см от края раны иглу вкалывают со стороны серозной оболочки, выкалывают ее со стороны раны между подслизистым слоем и серозной оболочкой. На другом краю раны иглу вкалывают со стороны раны между слизистой оболочкой и подслизистым слоем, выкалывают ее на серозной поверхности кишки, после чего вновь вкалывают и выкалывают со стороны серозной оболочки, проводя иглу несколько глубже мышечной оболочки.

После завязывания узла происходит сопоставление краев раны, а также широкое соприкосновение их серозными оболочками.

Источник

Классификация кишечных швов по способу наложения

В основе большинства операций на желудочно-кишечном тракте лежит кишечный шов. Под термином «кишечный шов» подразумевают все виды швов, накладываемых на стенку полого органа желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок, кишечник), а также и на другие полые органы, имеющие брюшинный покров, мышечную оболочку, подслизистый слой и слизистую оболочку (жёлчный и мочевой пузырь).

Главные требования к кишечному шву:

— кишечный шов должен быть прочным, т.е. после наложения шва края сшитых органов не должны расходиться;

— кишечный шов должен быть герметичным. При этом следует иметь в виду герметичность механическую, не допускающую вытекания из просвета органа ни капли его содержимого, и герметичность биологическую, не допускающую выхода микрофлоры из полости органа,

— кишечный шов должен обеспечивать хороший гемостаз;

— кишечный шов не должен суживать просвет полого органа;

— кишечный шов не должен препятствовать перистальтике.

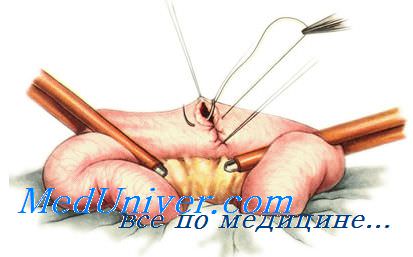

Выполнение этих требований возможно только с учётом анатомо-физиологических свойств полых органов брюшинной полости. Первое из них — способность брюшины склеиваться и в последующем срастаться в месте повреждения или при плотном прижатии двух листков друг к другу. Второе — футлярное строение стенки желудочно-кишечного тракта. Различают 4 основных слоя стенки желудочно-кишечного тракта: слизистую оболочку; подслизистый слой; мышечную оболочку; серозную оболочку (на пищеводе — адвентициальную). Первые два слоя отделены от следующих рыхлой соединительной тканью, в результате чего они могут скользить по отношению друг к другу. Это очень заметно при вскрытии просвета полого органа: слизистый и подслизистый слои выворачиваются кнаружи под тягой мышечного слоя. В связи с этим, а также из-за красного цвета слизистой оболочки, вывернутые края разреза кишки называют «губами». Образование «губ» иногда затрудняет чёткую визуализацию каждого слоя при наложении кишечного шва.

Самым прочным является подслизистый слой. Остальные слои, включая мышечный, легко прорезаются даже при небольшом натяжении. Для обеспечения прочности и механической герметичности кишечный шов обязательно должен проходить через подслизистый слой.

В подслизистом слое располагается большинство кровеносных сосудов органа, из-за чего при его рассечении возникает кровотечение. Шов, проходящий через подслизистый слой, должен обеспечивать гемостаз.

Из-за тесной связи подслизистого и слизистого слоев очень трудно при наложении кишечного шва пройти, не задев слизистую оболочку, и, следовательно, не инфицировав шовный материал. Кишечный шов, захватывающий подслизистый и слизистый слои, называется сквозным (шов Черни), он может обеспечить прочность и механическую герметичность, но не обеспечивает герметичности биологической, так как через прокол стенки и вдоль шовной нити микроорганизмы могут выходить из просвета кишки на поверхность брюшины.

Источник

Классификация кишечных швов по способу наложения

Кишечный шов применяют для восстановления повреждений различных отделов пищеварительного аппарата.

Под термином «кишечный шов» подразумевают все виды швов, накладываемых на стенку полых органов пищеварительного аппарата (пищевода, желудка, кишечника), а также и на другие полые органы, стенки которых имеют брюшинный покров, мышечную оболочку, подслизистый слой и слизистую оболочку (В. В. Кованов, 1985).

Показания к применению кишечных швов: 1) нарушение целостности стенки полого органа пищеварительного аппарата как со вскрытием его просвета, так и при повреждении серозной или серозно-мышечной оболочки органа;

2) наложение анастомозов между отдельными участками кишки, а также между кишкой, пищеводом, желудком или соседними полыми органами (желчным пузырем и желчными протоками);

3) резекция кишки, желудка или пищевода.

Требования к наложению кишечных швов:

1) сопоставляемые края сегментов должны быть одинаковой длины. В тех случаях, когда сегменты, на которые накладывают швы, имеют разную длину, можно применить L-образный шов;

2) шов должен сближать абсолютно свободные поверхности;

3) шов должен сохранять васкуляризацию соединяемых поверхностей. Для этого, по мере возможности, нити проводят параллельно сосудам кишечника. При этом имеет значение расстояние между стежками. Для однорядного шва, независимо от его типа, расстояние между швами должно составлять 3—3,5 мм. Большее расстояние может нарушить состоятельность шва, а меньшее (менее 2 мм) ведет к нарушению кровоснабжения и, как следствие, к удлинению сроков заживления раны, некрозу стенки и развитию несостоятельности шва:

4) наложению шва должно предшествовать обеспечение эффективного гемостаза соединяемых поверхностей. При неэффективном гемостазе возникает опасность развития внутристеночной гематомы;

5) при наложении шва необходимо сопоставлять ткани, обладающие сходной структурой. Сближение тканей различных структур приводит к формированию неполноценного рубца;

6) шов должен обеспечивать полную биологическую и физическую герметичность;

7) при наложении шва необходимо обеспечить сохранение неизменённого просвета кишки или незначительное уменьшение её диаметра.

В стенке пищеварительного аппарата различают 4 основных слоя: а) слизистую оболочку; б) подслизистый слой; в) мышечную оболочку; г) серозную оболочку (на пищеводе — адвентициальную). Однако с практической точки зрения стенку пищеварительного канала можно рассматривать как состоящую из двух футляров — внутреннего и наружного.

Внутренний футляр образуют слизистая оболочка и подслизистый слой, которые тесно связаны между собой и анатомически составляют неразрывное целое. Наружный футляр образуют мышечная и серозная оболочки. Мышечная оболочка тесно связана с серозной (адвентициальной) оболочкой. Вместе с тем, с подслизистым слоем мышечная оболочка имеет рыхлую связь. Поэтому внутренний и наружный футляры могут смещаться по отношению друг к другу.

На поперечном сечении пищевода, желудка или кишки футляры хорошо различимы, однако степень выраженности их смещения в различных отделах пищеварительного аппарата разная.

Так, при рассечении стенки желудка его наружный футляр (серозная и мышечная оболочки) сильно сокращается и внутренний футляр (слизистая оболочка с подслизистым слоем) выворачивается наружу. Такое же смещение, только менее выраженное, наступает при рассечении стенки тощей или подвздошной кишок. Еще менее выражено смещение наружного футляра по отношению к внутреннему при рассечении стенки толстой кишки.

При рассечении стенки двенадцатиперстной кишки оба футляра смещаются незначительно и поэтому оказываются расположенными на одном уровне.

При рассечении стенки пищевода происходит выраженное сокращение внутреннего футляра, слизистая оболочка с подслизистым слоем уходят внутрь просвета, не выступая за край наружного футляра.

На футлярном строении пищеварительного аппарата основывается техника наложения кишечных швов, а также методика ряда оперативных вмешательств.

Так, при наложении сквозного шва на пищеводе нить следует проводить в косом направлении — иглу надо вкалывать ближе к краю раны, а выкалывать — несколько дальше. При накладывании шва на желудок направление иглы должно быть противоположным: иглу надо вкалывать несколько отступая от края, а выкалывать — у края разреза.

На толстой и тонкой кишках (учитывая незначительное смещение футляров) шовную нить следует проводить строго перпендикулярно к краю разреза.

Надо также учитывать, что механическая прочность подслизистого слоя составляет около 70% прочности всех слоев стенки пищеварительного аппарата, остальные же слои выдерживают только 30% механической нагрузки (И. Д. Кирпатовский, 1964). Поэтому большей механической прочностью будут отличаться швы. выполненные с захватом подслизистого слоя.

Под герметичностью швов подразумевают создание надежного препятствия для проникновения микрофлоры из просвета кишки в брюшную полость, а при перитоните — и в обратном направлении. Герметичность швов достигается путем широкого соприкосновения серозных поверхностей и адаптации остальных слоев стенки.

Источник

Белорусское общественное объединение стомированных

Вопрос доктору

По вопросам, связанным с ненадлежащим качеством продукции, с проблемами в оказании практической помощи стомированным пациентам и обеспечении их стомийным оснащением обращайтесь на

горячую линию Министерства здравоохранения: 8 (017) 222-70-80

горячая линия Министерства здравоохранения

Стома. Виды стом.

Определение стомы и ее виды.

Стома — это временное или пожизненное искусственное отверстие. Оно не считается болезнью и само по себе не является поводом для получения инвалидности, так как не исключает возможности полноценной жизни. Обучившись правильно использовать калоприемник или другие приспособления для ухода за стомой, человек может полноценно работать, учиться, заниматься спортом, строить семью. Но часто именно показания к стомированию являются серьезной патологией, приводящей к инвалидности и ограниченным возможностям пациента.

Классификация кишечных стом (по данным проф. Воробья А.В.)

По уровню формирования:

- энтеростомы (еюностома; илеостома);

- колостомы: (цекостома, асцендостома, трансверзостома, десцендостома, сигмостома).

По виду (технике формирования):

- петлевые (двухствольные);

- пристеночные;

- раздельные двухствольные;

- концевые (одноствольные): плоские; хоботковые («Столбиком»).

Виды колостом

Имеется несколько видов колостом (Рис. 2). Самыми распространенными являются петлевая (двуствольная) и одноствольная (концевая). При одноствольной концевой колостоме конец кишки выводится на поверхность кожи. Имеется лишь одно отверстие стомы и все кишечное содержимое эвакуируется через нее. Большинство колостом данного типа делают постоянными. При петлевой двуствольной колостоме петля ободочной кишки выводится через переднюю брюшную стенку, брыжеечный край кишечника остается незатронутым, содержимое выводится через просвет в стенке кишки.

Петлевая двуствольная колостома имеет два отверстия. Кишечные массы почти полностью эвакуируются. Двуствольные колостомы обычно формируются на время. При двуствольной колостоме наружу выводятся две ветки кишечника. Однако при этом имеются высокие шансы образования грыж или выпадения кишки. Так же могут возникнуть сложности при опорожнении кишечника. Среди двуствольных колостом выделяют двуствольную петлевую и двуствольную плоскую (рис. 2С). Их формируют в различных ситуациях.

Особенности кишечных стом

Из энтеростом (еюностома, илеостома) и восходящей колостомы — асцендостомы, выведенных на правую сторону брюшной стенки (рис. 3), выделяются жидкие кишечные массы, обычно их объем составляет около 800 см³ в день. Они менее пахучие, являются активной щелочной средой, содержат много пищеварительных ферментов, могут разъедать перистомальную кожу. Учитывая такие условия, калоприемник должен очищаться регулярно, пациенту нужно регулярно пить, чтобы исключить обезвоживание. Жажда — проявляется почти постоянно.

Поперечная колостома (трансверзостома) накладывается в области поперечного отдела ободочной кишки. Может располагаться на любом отрезке органа, создается в верхней части живота. По причине снижения рисков повреждения крупных нервных стволов ее размещают ближе к левому, селезеночному изгибу. Поперечные колостомы разделяют на два типа.

Двуствольная (петлевая) трансверзостома. На поверхность выводят петлю ободочной кишки, на брюшной стенке располагается два отверстия: выходящее, через которое выводится копрос, и входящее, являющееся продолжением толстой кишки, как правило, через которое вводятся лекарственные средства.

Часть кишечника ниже колостомы продолжает продуцировать слизь, которая может продолжать выделяться через входное отверстие и задний проход, что считается нормальный процессом.

Рисками для данного вида колостомии являются: образование грыж; эвентрации (выпадения вследствие разгерметизации брюшной полости) толстой кишки. Двуствольная транс верзостома чаще всего носит временный характер.

Одноствольная (концевая) трансверзостома. Предусматривает полный продольный разрез толстой кишки, на поверхности брюшной стенки располагается только одно отверстие. Концевая колостома может иметь разновидность двуствольной, когда на поверхность выводится узкое входное отверстие, которое называют слизистым свищем — из него выделяются некоторые объемы слизи. Кроме того, слизистый свищ часто используют для введения медикаментозных средств.

Концевая трансверзостома зачастую носит постоянный характер.

Качество копроса, выделяемого через поперечные колостомы, очень зависит от места локализации искусственного отверстия.

Если стома расположена ближе к правому (печеночному) изгибу толстой кишки, содержимое будет более жидким и иметь сильно щелочную среду, что пагубно отражается на околостомных тканях.

Трансверзостома, расположенная ближе к селезеночному (левому) изгибу ободочной кишки, выводит более густые выделения с характерным сильным запахом.

При колостоме нисходящей ободочной кишки эвакуированные кишечные массы сопровождаются запахом. Количество выделяемого обычно составляет около 250 см³ в день. Работа желудочно-кишечного тракта будет такой же, как и до операции с постепенным отводом стула. Сигмостома (сформированная в левой подвздошной области из сигмовидной кишки) очень благоприятна для ирригации.

Осложенные стомы

По данным члена-корреспондента Национальной академии наук РБ, профессора А.В. Воробья [1] осложнения кишечных стом целесообразно разделять, учитывая причины и источники заболеваний, локализацию процесса, клинические проявления, тактику ведения и лечения стомированных больных, на:

- осложнения собственно стом;

- перистомальные кожные осложнения.

Рисунок 4. Протечки из-под пластины вызывают раздражение кожи Рисунок 4. Протечки из-под пластины вызывают раздражение кожи |  Рисунок 5. Стома расположена ниже уровня кожи Рисунок 5. Стома расположена ниже уровня кожи |  Рисунок 6. Стома расположена рядом с кожной складкой Рисунок 6. Стома расположена рядом с кожной складкой |

К осложнениям стомы относят:

- кровотечение;

- некроз;

- эвентрацию

- поверхностное нагноение (несостоятельность кожно- кишечного шва);

- парастомальный абсцесс;

- флегмону;

- ретракцию стомы;

- пролапс;

- парастомальные грыжи;

- стеноз;

- свищи;

- гиперплазию слизистой кишки;

- рецидив опухоли в области стомы.

Осложнения стомы, как правило, описываются изменением самой кишки или ее отношением к передней брюшной стенке.

Перечень осложненных стом, предъявляющих повышенные требования к адгезионной способности и герметичности стомийного оснащения, возможной причины закупки импортного оснащения или аксессуаров:

- неправильный выбор места выведения стомы (вблизи реберной дуги, подвздошной кости, послеоперационных рубцов, на складке кожи брюшной стенки);

- «заглубленная» стома у тучных пациентов;

- парастомальная грыжа;

- стеноз, рубцовая деформация стомы;

- эвагинация стомы;

- перфорация;

- некроз и экстракция стомы;

- свищи стомы;

- западение стомы;

- плоская концевая стома.

Наиболее часто встречающиеся в практике лечения осложнения стомии:

- неправильный выбор места выведения стомы (вблизи послеоперационных рубцов, в складке кожи, другие);

- «заглубленная» стома у тучных пациентов;

- плоская концевая стома;

- стеноз, рубцовая деформация стомы;

- постоянные жидкие выделения (илеостома и др.);

- парастомальная грыжа (ПСГ);

- перистомальный дерматит;

- парастомические нагноения.

К перистомальным кожным осложнениям относят: контактный перистомальный дерматит, аллергический дерматит, фолликулит, гангренозная пиодермия, гипергрануляции кожи. Перистомальные кожные осложнения характеризуются изменениями кожных покровов. Наиболее часто стомированным пациентам приходится сталкиваться с различными видами осложнений [2]:

Перистомальный дерматит (раздражение кожи в области стомы)

Дерматит является следствием механического раздражения (частая смена калоприемников, неосторожная обработка кожи), или химического воздействия кишечного отделяемого или мочи (протекание под пластину, плохо подобранный, негерметичный калоприемник).

Его проявления: покраснение, пузырьки, трещинки, мокнущие, сочащиеся язвочки на коже возле стомы. Раздражение кожи вызывает зуд, жжение, иногда сильные боли. Возможна аллергическая реакция кожи на приспособления и средства по уходу за стомой, если она очень выражена, следует на некоторое время отказаться от применения приклеиваемых пакетов. В таких случаях вопрос о выборе типа калоприемника должен решать врач. Нередко причиной кожных осложнений бывает просто недостаточный уход за кожей в зоне наложения стомы. В случае раздражения кожи вокруг стомы необходима консультация колопроктолога или специалиста по реабилитации стомированных пациентов.

Кровотечение из стомы

В большинстве случаев оно вызвано повреждением слизистой оболочки кишки вследствие неаккуратного ухода за стомой или использования грубых материалов. Край тесного отверстия в пластине, жесткий фланец калоприемника также могут травмировать кишку и вызвать кровотечение. Кровотечение, как правило, прекращается самопроизвольно. Но если оно затяжное и обильное, необходимо обратиться к врачу.

Стеноз (сужение стомы)

Стома должна быть проходима, свободно пропускать указательный палец пациента. Сужение обычно вызвано воспалением в зоне стомы в раннем послеоперационном периоде. Если сужение достигает степени, мешающей опорожнению кишки, необходимо сделать операцию с целью расширения отверстия (бужирование). При сужении стомы не следует принимать слабительные без консультации хирурга!

Ретракция (втянутость стомы)

Это расположение стенки кишки ниже уровня кожи, периодическое или постоянное. Наличие воронкообразного углубления значительно затрудняет уход за стомой и требует применения специальных калоприемников с конвексной (вогнутой) пластиной и дополнительных средств ухода (специальные пасты для выравнивания поверхности кожи и ее защиты). В случае неэффективности этих мероприятий предпринимают хирургическое лечение.

Пролапс (выпадение стомы)

Небольшое (3-4 см) выпадение слизистой встречается довольно часто, но, как правило, не сопровождается нарушением состояния пациента и функции стомы. Полное выпадение всех слоев кишечной стенки нарушает функцию опорожнения, затрудняет уход за стомой, может привести к ущемлению кишки. Выпадение увеличивается в положении стоя, при кашле, при физической нагрузке. В лежачем положении оно иногда вправляется; выпавшую кишку в большинстве случаев можно вправить обратно рукой. В случае повторного или постоянного выпадения необходимо обратиться к врачу, а при ущемлении — немедленно!

Парастомальная грыжа (грыжа в зоне наложения стомы)

Выпячивание внутренних органов вокруг стомы из-за слабости мышечного слоя брюшной стенки в месте выведения стомы. Это частое осложнение при колостоме; при илеостоме оно встречается реже. Риск появления грыжи увеличивается при ожирении, а также при длительном кашле. Пациенты даже с небольшими размерами грыжи могут испытывать боли, запоры, затруднения при пользовании калоприемниками. Парастомальная грыжа может ущемиться, в плотно упакованной грыже может возникнуть искусственная непроходимость кишечника в результате пережатия какой-нибудь кишки, в таких случаях лечение только хирургическое. В качестве профилактики этого осложнения в первое время после операции (2-3 месяца) пациенты носят специально подобранный эластичный бандаж. Бандаж используют при парастомальной грыже и выпадении кишки в случае невозможности проведения хирургического лечения из-за сопутствующих заболеваний.

Гипергрануляции в области стомы

Иногда на границе между кожей и слизистой оболочкой образуются полиповидные выросты, которые легко кровоточат. Обычно они небольшие, диаметром несколько миллиметров. Возможно появление на слизистой оболочке белесоватых, кровоточащих пузырьков. Во всех подобных случаях необходимо обратиться к врачу.

Пиодермия

Воспалительное заболевание кожи, вызываемое гноеродными микробами, возникает при отсутствии доступа воздуха, если хирургический шов не только «защитить» марлевой салфеткой, но и оклеить пластырем со всех сторон. Препятствует заживлению шва, требует обращения в гнойное отделение.

Хирургическая реабилитация пациентов с кишечной стомой

Причины, по которым необходимо проведение хирургического лечения стомированных пациентов:

- развитие осложнений в области стомы, угрожающих жизни пациента, препятствующих нормальному опорожнению кишечника или делающих невозможным использование средств консервативной реабилитации;

- невозможность для пациента адаптироваться к противоестественному расположению и функционированию кишечника.

В таких случаях единственным методом помощи может быть отсроченная хирургическая реабилитация, направленная на лечение парастомальных осложнений и ликвидацию стом с восстановлением естественного хода кишечника.

Использованные источники:

- А.В. Воробей, И.Н. Гришин // Реабилитация стомированных больных//. – Минск.- Белорусская наука.- 2003.- 190с.

- Труды Государственного научного центра колопроктологии РФ.

Источник