КЛАССИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ ПО ТИПАМ ДЫХАНИЯ .МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ АНАЭРОБОВ .

По типу дыхания все микроорганизмы разделяются на:

1) облигатные (строгие) аэробы,

2) облигатные анаэробы,

3) факультативные (необязательные) анаэробы,

1. Строгие аэробы (Pseudomonas aeruginosa, Bordetella pertussis) не могут жить и размножаться в отсутствие молекулярного кислорода, так как они его используют в качестве акцептора электронов. Молекулы АТФ образуются ими при окислительном фосфорилировании с участием оксидаз и флавинзависимых дегидрогеназ с дальнейшим включением в цикл трикарбоновых кислот. При этом, если конечным акцептором электронов является молекулярный кислород, выделяется значительное количество энергии.

2. Облигатные анаэробы (Сlostridium tetani, Сlostridium botulinum, Сlostridium perfringens, бактероиды) способны жить и размножаться только в отсутствии свободного кислорода воздуха. Они могут образовывать АТФ в результате окисления углеводов, белков, липидов путем субстратного фосфорилирования до пирувата (пировиноградной кислоты). При этом выделяется небольшое количество энергии. Акцептором водорода или электронов у анаэробов может быть сульфат. Если донорами и акцепторами водорода являются органические соединения, то такой процесс называется брожением. По конечному продукту расщепления углеводов различают спиртовое, молочнокислое, уксуснокислое, муравьинокислое, маслянокислое и пропионовокислое брожение. Наличие свободного кислорода для строгих анаэробов является губительным, так как у них нет ферментов (каталаз), способных расщеплять Н2О2; понижен окислительно-восстановительный (редокс) потенциал; отсутствуют цитохромы.

3. Факультативные анаэробы могут расти и размножаться как в присутствии кислорода, так и без него (стафилококки, кишечная палочка). Они образуют АТФ при окислительном и субстратном фосфорилировании. Факультативные анаэробы могут осуществлять анаэробное дыхание, которое называется нитратным. Нитрат, являющийся акцептором водорода, восстанавливается до молекулярного азота и аммиака. Среди факультативных анаэробов различают аэротолерантные бактерии, которые растут при наличии молекулярного кислорода, но не используют его.

4. Микроаэрофилы растут при сниженном парциальном давлении кислорода. Различают микроаэрофильные аэробы (например, гонококки), которые лучше культивируются при уменьшенном содержании О2 (около 5%), и микроаэрофильные анаэробы, которые способны расти в анаэробных и микроаэрофильных условиях, но не культивируются в обычной воздушной среде или в СО2.

Выделяют также капнофильные микроорганизмы. Они представляют собой бактерии, растущие в присутствии повышенных концентраций углекислого газа (3-5%). К ним относятся бактероиды, фузобактерии, гемофильные бактерии и др.

Методы культивирования строгих анаэробов:

1) Посев уколом в высокий столбик сахарного агара, который сверху заливается слоем вазелинового масла.

2) Посев на среду Китта-Тароцци (МПБ, глюкоза, кусочки печени или мяса в качестве редуцирующих веществ, сверху среда залита слоем вазелинового масла).

3) Удаление воздуха из среды механическим путем. Используют анаэростаты, из которых выкачивается воздух.

4) Замена воздуха другим индифферентным газом, например азотом, аргоном, водородом.

5) Механическая защита от кислорода воздуха (метод Виньяль-Вейона). Берут стеклянную трубку, один конец которой вытягивают в капилляр, расплавляют агар, в него засевают культуру и затем насасывают агар в стерилизованную трубку, затем капилляр запаивают и трубку помещают в термостат. В среде вырастают колонии, которые можно извлечь, распилив трубку.

6) Химическое поглощение кислорода воздуха, например щелочным раствором пирогаллола.

7) Биологический метод – комбинированный посев культур анаэробов и аэробов. Посев производят на чашку с толстым слоем кровяного агара с глюкозой, разделенную пополам небольшой дорожкой, вырезанной посередине чашки прокаленным скальпелем. На одной половине чашки делают посев культуры аэробов, а на другой – анаэробов. Края чашки смазывают парафином для герметизации и помещают в термостат. Сначала происходит рост аэробов, когда они исчерпывают из чашки кислород, начинается рост анаэробов.

ФЕРМЕНТЫ БАКТЕРИЙ, ИХ СВОЙСТВА ,КЛАССИФИКАЦИЯ .РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ

Ферменты – биологические катализаторы. Они имеют белковую природу, сравнительно высокий молекулярный вес, высокоспецифичны, быстро действуют, термолабильны, способны сохранять свою активность и после гибели клеток.

Ферменты классифицируются на:

экзоферменты, катализирующие процессы расщепления сложных веществ вне клетки;

эндоферменты – катализируют метаболизм, проходящий внутри клетки.

По объекту действия они подразделяются:

а) ферменты белкового синтеза – связаны с рибосомами,

б) ферменты энергетического обмена и транспорта питательных веществ, располагаются в ЦПМ и мезосомах,

в) ферменты метаболизма белка,

г) ферменты, расщепляющие углеводы.

Известно более 2000 ферментов, которые объединены в 6 классов:

1) оксидоредуктазы – окислительно-восстановительные ферменты (к ним относят дегидрогеназы, оксидазы);

2) трансферазы – переносят отдельные радикалы и атомы от одних соединений к другим;

3) гидролазы – ускоряют реакции гидролиза, т.е. расщепление веществ на более простые с присоединением молекул воды (эстеразы, фосфатазы, глюкозидазы);

4) лиазы – разрывают связи между атомами углерода негидролитическим путем (карбоксилазы);

5) изомеразы – превращают органические соединения в их изомеры (фосфогексоизомераза).

6) лигазы – ускоряют синтез сложных соединений из более простых (аспарагинсинтетаза).

Кроме этого различают: а) конститутивные ферменты, которые синтезируются клеткой постоянно (лиазы, оксидазы); б) индуктивно-адаптивные – синтезируются только в присутствии субстрата (пенициллиназа, щелочная фосфатаза).

У патогенных микробов есть еще и ферменты агрессии, которые способствуют проникновению, распространению и паразитированию микроорганизмов в макроорганизме (гиалуронидаза, коллагеназа, нейраминидаза, коагулаза, ДНКаза).

Значение ферментов: 1) катализируют процессы дыхания, питания, размножения; 2) используются в диагностике при определении вида возбудителя по биохимическим свойствам. С этой целью применяют среды «пестрого ряда», на которых изучают способность ферментов микробов разлагать углеводы, белки до конечных продуктов обмена. Каждый вид микроба обладает определенным набором ферментов, что обусловлено генотипом. Наибольшая активность у непатогенных микробов. У патогенных микробов биохимическая активность ниже. Ферменты микробов используют в генной инженерии (рестриктазы, лигазы) для получения биологически активных соединений, для получения уксусной, молочной, лимонной и других кислот, молочнокислых продуктов, в виноделии и других отраслях. Их добавляют в качестве биодобавок в стиральные порошки для уничтожения загрязнений белковой природы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРОЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, СОСТАВ СРЕД ГИСА, ЭНДО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТАЛАЗНОЙ И ОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ. СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАКТЕРИЙ.

Среда Эндо, в состав которой входят МПА, лактоза и фуксин, обесцвеченный сульфитом натрия. Исходная среда имеет светло-розовый цвет. При разложении лактозы образуется ацетальдегид, который реагирует с сульфитом натрия, при этом колонии окрашиваются в ярко-красный цвет. Поэтому Е. coli, которая разлагает лактозу, при росте на среде Эндо образует красные колонии, а сальмонеллы и шигеллы – бесцветные, т.к. они лактозу не разлагают.

Требования, предъявляемые к питательным средам: стерильность; прозрачность; достаточное содержание основных органических и зольных элементов; наличие факторов роста (витамины, липиды); соответствующий рН (7,2-7,4); изотоничность (0,85% NaCl); определенный окислительно- восстановительный потенциал и вязкость.

Источник

6. Классификация бактерий по типу дыхания — биологического окисления.

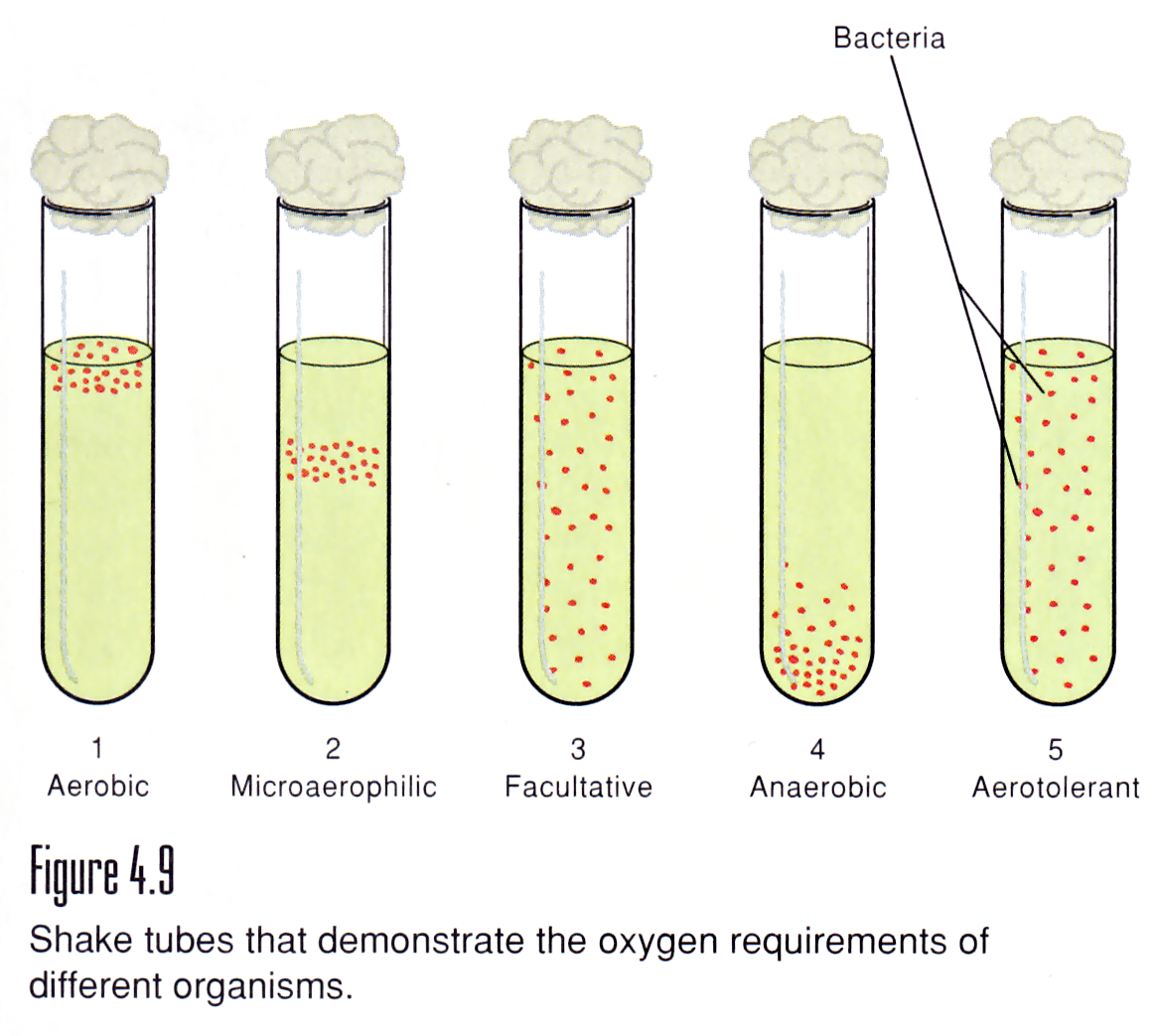

По потребности микроорганизмов в кислороде выделяют пять групп:

1. Облигатные (строгие) аэробыспособны получать энергию только путем дыхания и поэтому обязательно нуждаются в молекулярном кислороде. Энергию получают окислительным метаболизмом, используя кислород как терминальный акцептор электронов в реакции, катализируемойцитохромоксидазой. Пример: представители родовPseudomonas иBacillus.

2. Облигатные (строгие) анаэробыне способны расти и размножаться в присутствии кислорода, поскольку у них отсутствуют ферменты, расщепляющие токсические соединения кислорода.Для них как тип окислительно-восстановительных процессов характерна ферментация, при которой происходит перенос электронов от субстрата-донора к субстрату-акцептору. Тип метаболизма у них — бродильный. Пример: микроорганизмы родовClostridiumи Bacteroides.

3. Факультативные анаэробы способны расти и размножаться как в присутствии кислорода, так и в его отсутствии.Они обладают смешанным типом метаболизма и могут использовать в качестве терминальных акцепторов электронов как молекулярный кислород, так и органические соединения. Процесс получения энергии у них может происходить кислородным дыханием в присутствии кислорода, а в его отсутствиипереключаться на брожение. Пример: Escherichia coli и Saccharomyces.

4. Микроаэрофилынуждаются в низком содержании свободного кислорода 2-10%. Естественной средой обитания микроаэрофилов является мукозный слой, покрывающий эпителий желудка, где концентрация кислорода невелика. У микроаэрофилов имеются ферменты, которые инактивируются при контакте с сильными окислителями иактивны только при низких значениях парциального давления кислорода, например фермент гидрогеназа. Многие микроаэрофильные бактерии растут быстреев избыточном количестве углекислого газа (до 20%), поэтому их называют капнофилами.Пример: Helicobacter pylori, Campylobacter.

5. Аэротолерантные микроорганизмы способны расти в присутствии атмосферного кислорода, но не использовать его в качестве источника энергии. Они осуществляют анаэробный метаболизм (брожение), но устойчивы к действию кислорода при его обычных концентрациях. Пример: Streptococcus pyogenes, Lactobacillus.

Аэробы Микроаэрофильные Факультативные Анаэробы Аэротолерантные

микроорганизмы анаэробы микроорганизмы

Рис. 9 Характер роста бактерий с различной потребностью в кислороде

Различное физиологическое отношение микроорганизмов к кислороду связано с наличием у них ферментных систем, позволяющих существовать в атмосфере кислорода. Следует отметить, что в окислительных процессах, протекающих в атмосфере кислорода, образуются токсические продукты окисления (H2O2 — перекись водорода и О2

— свободные кислородные радикалы), Эти соединения вызывают перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот и окислениеSH-групп белков.

Таблица 15 Ферменты бактерий с различной потребностью в кислороде

Источник

Дыхание микроорганизмов. Типы дыхания. Классификация микроорганизмов в зависимости от типа дыхания.

Под дыханием понимают совокупность биохимических процессов, в результате которых освобождается энергия, необходимая для жизнедеятельности микроорганизмов. По источникам энергии микроорганизмы делят на:

1.фототрофы – используют энергию солнечного света благодаря пигментам, близким к хлорофиллу (пурпурные серобактерии)

2.хемотрофы – получают энергию за счет окисления неорганических и органических соединений (чаще глюкозу – нитрифицирующие бактерии)

Органеллы дыхания у бактерий – мезосомы, содержащие специальные дыхательные ферменты типа цитохромоксидаз. По типу дыхания микроорганизмы делят на:

1. облигатные аэробы – они способны получать энергию только путем дыхания и нуждаются в О2 как акцепторе протонов и электронов в окислительно-восстановительных процессах (микобактерии туберкулеза, возбудитель холеры)

2. облигатные анаэробы – способны расти только в среде, лишенной О2 (для них О2 токсичен). Для них как тип окислительно-восстановительных процессов характерна ферментация (возбудители столбняка, газовой гангрены, ботулизма).

3. Факультативные анаэробы — способны расти как при наличии О2, так и в отсутствии его. Среди них различают:

— аэротолерантные – могут расти в присутствии атмосферного О2, но не способны его использовать, так как получают энергию исключительно с помощью брожения (молочно-кислые бактерии)

— факультативно-анаэробные – которые в отсутствии О2 способны перестраиваться на брожение (энтеробактерии).

Различают микроаэрофилы – нуждаются в малых количествах кислорода (лептоспиры, бруцеллы) и капнофилы – нуждаются в повышенном содержании СО2 (менингококки, гонококки)

Источник

Классификация микробов по типу дыхания.

По типу дыхания микроорганизмы классифицируют на четыре группы.

1. Облигатные (безусловные) аэробы растут при свободном доступе кислорода. К ним относятся уксуснокислые бактерии, возбудители туберкулеза, сибирской язвы и многие другие.

2. Микроаэрофильные бактерии развиваются при низкой (до 1 %) концентрации кислорода в окружающей атмосфере. Такие условия благоприятны для актиномицетов, лептоспир, бруцелл.

3. Факультативные анаэробы развиваются как при доступе кислорода воздуха, так и в отсутствие его. Имеют соответственно два набора ферментов. Это энтеробактерии, возбудитель рожи свиней.

4. Облигатные (безусловные) анаэробы развиваются при полном отсутствии кислорода в окружающей среде. Анаэробные условия (обходимы маслянокислым бактериям, возбудителям столбняка, ботулизма, газовой гангрены, эмфизематозного карбункула, некробактериоза.

Существует два типа дыхания мкробов – аэробное и анаэробное.

Аэробное дыханиемикроорганизмов — это процесс, при котором акцептором водорода (протонов и электронов) является молекулярный кислород. В результате окисления, главным образом сложных органических соединений, образуется энергия, которая выделяется в среду или накапливается в макроэргических фосфатных связях АТФ. Различают полное и неполное окисление.

Полное окисление. Основной источник энергии у микроорганизмов— углеводы. При их расщеплении, которое происходит разными путями, получается важный промежуточный продукт — пировиноградная кислота. Полное окисление пировиноградной кислоты происходит в цикле трикарбоновых кислот (цикл Креб-са) и дыхательной цепи. В результате расщепления глюкозы в аэробных условиях процесс окисления идет до конца-—до образования углерода диоксида и воды с освобождением большого количества энергии: С6Н12О6 + 6О2 -*■ 6СО2 + 6Н2О + 2874,3 к Дж.

Неполное окисление. Не все аэробы доводят реакции окисления до конца. При избытке углеводов в среде образуются продукты неполного окисления, в которых заключена энергия. Конечными продуктами неполного аэробного окисления сахара могут быть органические кислоты: лимонная, яблочная, щавелевая, янтарная и другие, они образуются плесневыми грибами. Например, осуществляется аэробное дыхание уксуснокислыми бактериями, у которых при окислении этилового спирта образуется уксусная кислота и вода:

У некоторых бактерий в процессе дыхания происходит окисление неорганических соединений. Примером окисления неорганических соединений могут служить процессы нитрификации, при которых нитрифицирующие бактерии вначале окисляют аммиак до азотистой кислоты, а затем до азотной. В каждом случае при этом выделяется энергия: в первой фазе 274,9 кДж, во второй—87,6 кДж.

Анаэробное дыхание осуществляется без участия молекулярного кислорода. Различают анаэробное нитратное дыхание, анаэробное сульфатное дыхание и брожение. При анаэробном дыхании акцептором водорода являются окисленные неорганические соединения, которые легко отдают кислород и превращаются в более восстановленные формы, что сопровождается выделением энергии.

1. анаэробное нитратное дыхание — восстановление нитратов до молекулярного азота

2. анаэробное сульфатное дыхание — восстановление сульфатов до сероводорода.

3. Брожение — расщепление органических углеродсо-держащих соединений в анаэробных условиях. Оно характеризуется тем, что последним акцептором водорода служит молекула органического вещества с ненасыщенными связями. Вещество при этом разлагается только до промежуточных продуктов, представляющих собой сложные органические соединения (спирты, органические кислоты). Заключенная в них энергия в небольших количествах выделяется в окружающую среду. При брожении энергии освобождается меньше. Например, при брожении глюкозы освобождается в 24,5 раза меньше энергии, чем при ее аэробном окислении.

Все виды брожений до образования пировиноградной кислоты протекают одинаково. Дальнейшее превращение пировиноградной кислоты зависит от свойств микроба. Гомофермен-тативные молочнокислые бактерии превращают ее в молочную кислоту, дрожжи — в этиловый спирт и т. д.

№16 Рост и размножение микробов

Жизнедеятельность бактерий характеризуется ростом — формированием структурно-функциональных компонентов клетки и увеличением самой бактериальной клетки, а также размножением — самовоспроизведением, приводящим к увеличению количества бактериальных клеток в популяции.

Бактерии размножаются путем бинарного деления пополам, реже путем почкования. Актиномицеты, как и грибы, могут размножаться спорами. Актиномицеты, являясь ветвящимися бактериями, размножаются путем фрагментации нитевидных клеток. Грамположительные бактерии делятся путем врастания синтезирующихся перегородок деления внутрь клетки, а грамотрицательные — путем перетяжки, в результате образования гантелевидных фигур, из которых образуются две одинаковые клетки.

Делению клеток предшествует репликация бактериальной хромосомы по полуконсервативному типу (двуспиральная цепь ДНК раскрывается и каждая нить достраивается комплементарной нитью), приводящая к удвоению молекул ДНК бактериального ядра — нуклеоида.

Репликация ДНК происходит в три этапа: инициация, элонгация, или рост цепи, и терминация.

Размножение бактерий в жидкой питательной среде. Бактерии, засеянные в определенный, не изменяющийся объем питательной среды, размножаясь, потребляют питательные элементы, что приводит в дальнейшем к истощению питательной среды и прекращению роста бактерий. Культивирование бактерий в такой системе называют периодическим культивированием, а культуру — периодической. Если же условия культивирования поддерживаются путем непрерывной подачи свежей питательной среды и оттока такого же объема культуральной жидкости, то такое культивирование называется непрерывным, а культура — непрерывной.

При выращивании бактерий на жидкой питательной среде наблюдается придонный, диффузный или поверхностный (в виде пленки) рост культуры. Рост периодической культуры бактерий, выращиваемых на жидкой питательной среде, подразделяют на несколько фаз, или периодов:

1. лаг-фаза;

2. фаза логарифмического роста;

3. фаза стационарного роста, или максимальной концентрации бактерий;

4. фаза гибели бактерий.

Эти фазы можно изобразить графически в виде отрезков кривой размножения бактерий, отражающей зависимость логарифма числа живых клеток от времени их культивирования.

Лаг-фаза — период между посевом бактерий и началом размножения. Продолжительность лаг-фазы в среднем 4—5 ч. Бактерии при этом увеличиваются в размерах и готовятся к делению; нарастает количество нуклеиновых кислот, белка и других компонентов.

Фаза логарифмического (экспоненциального) роста является периодом интенсивного деления бактерий. Продолжительность ее около 5— 6 ч. При оптимальных условиях роста бактерии могут делиться каждые 20—40 мин. Во время этой фазы бактерии наиболее ранимы, что объясняется высокой чувствительностью компонентов метаболизма интенсивно растущей клетки к ингибиторам синтеза белка, нуклеиновых кислот и др.

Затем наступает фаза стационарного роста, при которой количество жизнеспособных клеток остается без изменений, составляя максимальный уровень (М-концентрация). Ее продолжительность выражается в часах и колеблется в зависимости от вида бактерий, их особенностей и культивирования.

Завершает процесс роста бактерий фаза гибели, характеризующаяся отмиранием бактерий в условиях истощения источников питательной среды и накопления в ней продуктов метаболизма бактерий. Продолжительность ее колеблется от 10 ч до нескольких недель. Интенсивность роста и размножения бактерий зависит от многих факторов, в том числе оптимального состава питательной среды, окислительно-восстановительного потенциала, рН, температуры и др.

Размножение бактерий на плотной питательной среде. Бактерии, растущие на плотных питательных средах, образуют изолированные колонии округлой формы с ровными или неровными краями (S- и R-формы), различной консистенции и цвета, зависящего от пигмента бактерий.

Пигменты, растворимые в воде, диффундируют в питательную среду и окрашивают её. Другая группа пигментов нерастворима в воде, но растворима в органических растворителях. И, наконец, существуют пигменты, не растворимые ни в воде, ни в органических соединениях.

Наиболее распространены среди микроорганизмов такие пигменты, как каротины, ксантофиллы и меланины. Меланины являются нерастворимыми пигментами черного, коричневого или красного цвета, синтезирующимися из фенольных соединений. Меланины наряду с каталазой, супероксиддисмутазой и пероксидазами защищают микроорганизмы от воздействия токсичных перекисных радикалов кислорода. Многие пигменты обладают антимикробным, антибиотикоподобным действием.

№17 Ферментативная активность микробов, ее значение и методы изучения

В основе всех метаболических реакций в бактериальной клетке лежит деятельность ферментов, которые принадлежат к 6 классам: оксиредуктазы, трансферазы, гидролазы, лигазы, лиазы, изомеразы. Ферменты, образуемые бактериальной клеткой, могут локализоваться как внутри клетки — эндоферменты, так и выделяться в окружающую среду — экзоферменты. Экзоферменты играют большую роль в обеспечении бактериальной клетки доступными для проникновения внутрь источниками углерода и энергии. Большинство гидролаз является экзоферментами, которые, выделяясь в окружающую среду, расщепляют крупные молекулы пептидов, полисахаридов, липидов до мономеров и димеров, способных проникнуть внутрь клетки. Ряд экзоферментов, например гиалуронидаза, коллагеназа и другие, являются ферментами агрессии. Некоторые ферменты локализованы в периплазматическом пространстве бактериальной клетки. Они участвуют в процессах переноса веществ в бактериальную клетку. Ферментативный спектр является таксономическим признаком, характерным для семейства, рода и — в некоторых случаях — для видов. Поэтому определением спектра ферментативной активности пользуются при установлении таксономического положения бактерий. Наличие экзоферментов можно определить при помощи дифференциально-диагностических сред, поэтому для идентификации бактерий разработаны специальные тест-системы, состоящие из набора дифференциально-диагностических сред.

Источник