- Кизеловский угольный бассейн

- Реклама

- Кизеловский угольный бассейн

- Содержание

- Общие сведения [ править ]

- История открытия [ править ]

- История закрытия [ править ]

- Кизеловский угольный бассейн

- Полезное

- Смотреть что такое «Кизеловский угольный бассейн» в других словарях:

- Кизеловский угольный бассейн: 200-летняя история не закончена?

- История Кизелбасса

- Закрытие шахт Кизеловского угольного бассейна

- Влияние шахт Кизелбасса на экологию региона

- Ликвидация Кизелбасса: обман или необходимость?

Кизеловский угольный бассейн

КИЗЕЛОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — расположен в Пермской области РСФСР. Угленосные отложения протягиваются узкой полосой (5-20 км) вдоль западного склона Урала на расстоянии около 150 км. Площадь бассейна около 200 км 2 ; запасы угля 464 млн. т (1985). Наличие угля в Кизеловском угольном бассейне установлено в 1783, добыча — с 1797. Интенсивное развитие бассейна началось после Октябрьской революции 1917 и достигло максимального подъёма в годы Великой Отечественной войны 1941-45 (до 12 млн. т угля в год). В связи с отработкой запасов на верхних горизонтах месторождений добыча угля снизилась, в 1984 она составила 3,7 млн. т.

В маломощной (50-250 м) угленосной формации визейского яруса нижнего карбона содержится четыре угольных пласта рабочей мощности, из них лишь два — пласты № 11 и № 13 мощностью 0,6-3,5 м (преимущественно 1-2 м) — имеют почти повсеместное распространение и заключают около 75% общих запасов угля. Характер залегания пластов линзовидный, строение обычно простое. Угленосная толща интенсивно дислоцирована. Крупные сопряжённые линейные антиклинальные и синклинальные структуры, брахискладки осложнены вторичной складчатостью и системами субмеридиональных крупных (с амплитудами в сотни и тысячи метров) надвигов с восточным падением сместителей и более мелкими разрывами. Широко развита малоамплитудная нарушенность в виде флексур, взбросов, ступенчатых сбросов.

Угли каменные, преимущественно дюреновые, марок Г и Ж, повышенно зольные высокосернистые. Основные показатели качества добываемых углей: W r 5-6%, A d 28-33%, St d , 6-6,5%, V daf 42-44%, Os daf 33-34 МДж/кг, Oi r 19,6-21,9 МДж/кг.

Реклама

Горно-геологические условия разработки очень сложные вследствие интенсивной нарушенности и больших глубин разработки (до 1020 м). Водопритоки в горных выработках вне зоны влияния карста, развитого в перекрывающих карбонатных отложениях, 80-300 м3/ч; в зоне влияния карста 1000, некоторых шахтах 2000-2500 м3/ч. Метанообильность выработок в основном невысокая (до полного отсутствия метана в большей части шахт). Во многих шахтах фиксируются кратковременные нефтепроявления, а также горные удары. Перспективы развития угледобычи ограничены, неосвоенные месторождения и участки характеризуются низкой угленасыщенностью или сложными условиями разработки.

Добычу угля подземным способом осуществляет ПО «Кизелуголь». В бассейне работает 18 шахт мощностью 120-500 тысяч т/год. Шахтные поля вскрыты вертикальными и наклонными стволами и этажными квершлагами. Основные системы разработки — сплошная и длинными столбами. На крутых пластах иногда применяют системы разработки с короткими очистными забоями. Управление кровли — полным обрушением, плавным опусканием и удержанием на кострах. Выемка угля в лавах — буровзрывным, механизированным способами и отбойными молотками. В очистных забоях пологого и наклонного падения уголь транспортируется конвейерами, в лавах крутого падения — под собственным весом, по горизонтальным выработкам — электровозными составами. Обогатимость углей трудная. Угли частично используются (в смеси с кузнецкими малосернистыми углями) для коксования на Губахинском коксохимическом заводе, получаемый кокс — для плавки никелевых руд. Основная часть добываемых углей направляется на энергетические нужды. На территории бассейна развита горнорудная и перерабатывающая отрасли промышленности с центрами в гг. Александровск, Гремячинск, Губаха, Кизел, Чусовой и других.

Источник

Кизеловский угольный бассейн

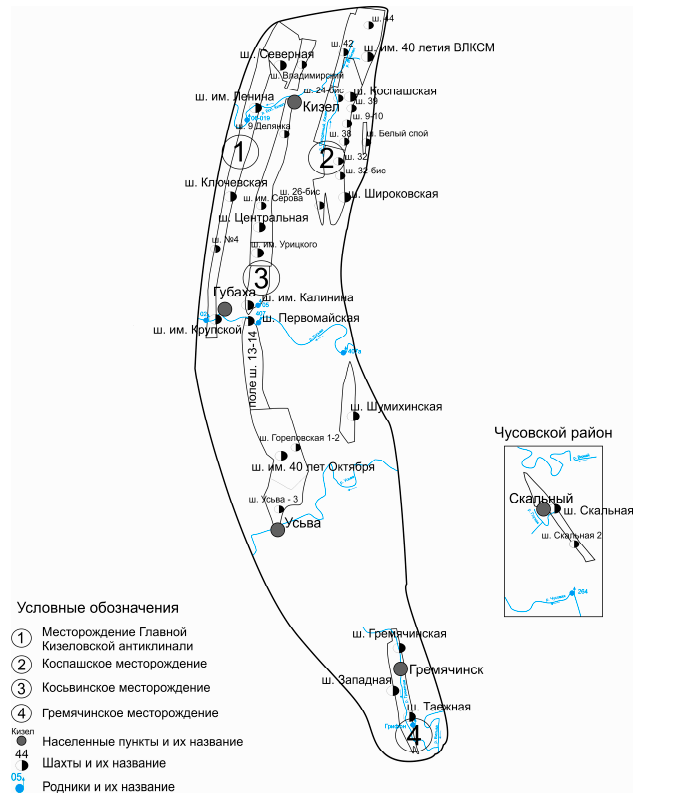

Кизеловский угольный бассейн (КУБ, Кизелбасс) — угольный бассейн, расположенный на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Занимает центральную часть нижнекарбоновой угленосной полосы, простирающейся на 800 км в меридиональном направлении от ст. Кузино Свердловской обл. на юге до поселка Еджыд-Кырта республики Коми на севере.

Называется также 3ападноуральским бассейном, в котором выделяются с севера на юг три района: Вишерский, Кизеловский и Чусовской.

Содержание

Общие сведения [ править ]

Границами собственно Кизеловского бассейна считаются: на севере р. Яйва, на юге р. Чусовая, на востоке выходы девонских и более древних отложений, на западе условная линия изоглубины залегания угольных пластов — 900, что соответствует в среднем глубине 1200 м от поверхности. В принятых границах общая площадь бассейна: 1500 км² (длина 50 км и ширина 5-20 км).

На площади, прилегающей с запада к условной границе бассейна, угленосная толща погружается на глубину 1700—2000 м и перекрыта пермскими отложениями.

Непосредственно к югу от Кизеловского бассейна расположен Чусовской угленосный район, в северной части которого установлена промышленная угленосность отложений нижнего карбона (Скальное и Обманковское месторождения). Чусовской угленосный район является южным продолжением Кизеловского бассейна.

В Вишерском районе, расположенном в 150 км севернее Кизеловского бассейна, поисково-разведочными работами не обнаружено пластов угля рабочей мощности. Мощность угленосных отложений в этом районе 80 м вместо обычной для Кизеловского бассейна 200 м.

История открытия [ править ]

В конце XVIII века рудознатцы Моисей Югов и Яким Меркушев открыли залежи каменного угля на землях Абамелек-Лазаревых, а в 1797 году в районе поселения на речке Кизел начала действовать первая штольня «Запрудная». Вскоре после этого в соседней Губахе появляются Любимовская, Кумраковская, Семеновская угольные копи, последняя из которых закроется только со свертыванием угледобычи во всем бассейне в 1996 году.

В 70-х годах XIX века мимо этих мест проходит луньёвская ветка Уральской горнозаводской дороги, что приводит к бурному росту угледобычи. Лучшие сорта кизеловского угля отправляются по «чугунке» в Петроград для кораблей Балтийского флота, на нужды Пермской и Омской железных дорог, на многие заводы Урала.

Пришедшее к власти советское правительство к 1919 году освободив эти земли от колчаковских войск ставит задачу двукратного увеличения добычи угля, и концу года его добыча вырастает с 18 до 65 тысяч пудов. В пятилетних планах развитию КУБа, как одного из основных топливно-энергетических центров Урала, отводится особое внимание. Уголь объявляется «хлебом промышленности».

По ленинскому плану ГОЭЛРО в Кизел перевозится оборудование электростанции из Ораниенбаума. Энергия новой Кизеловской электростанции главным образом идет на нужды угледобычи в регионе. В 1926 году Кизел становится городом и угледобывающим центром Пермской области. В этом же году угольная промышленность Пермской области достигает уровня развития 1913 года. Вскоре выясняется, что коксующиеся угли на Урале есть только в Кизеле, и в 1928 году в Губахе запускается пробная батарея коксовых печей, а в марте 1930-го — Губахинский коксохимический завод.

Развитие угледобычи с 30-х годов сдерживает кадровая проблема, и на производстве «Сталинугля» (так в ту пору именуется «Кизелуголь») начинает использоваться труд заключенных. В бассейне заложены пять новых шахт, и к строительству шахт и работе в забоях привлекают колхозников: в 1932 году обучено 3467 человек. В том же году на долю Кизелбасса приходится более 48 % общей добычи угля на Урале. В 1935 году создан трест «Кизелшахтстрой».

С каждой пятилеткой добыча угля растет в разы, в довоенные годы строятся 9 новых шахт, и углеобогатительная фабрика, осваиваются новые участки добычи. За время войны на них строится 15 шахт, а в 1942 году основывается шахтерский город Гремячинск. В Коспаше строится еще одна углеобогатительная фабрика. Падение темпов добычи начинается лишь в пятой пятилетке. В Пермской области растет добыча нефти, и промышленность постепенно переориентируется на новый энергоноситель. За счет этого в шестой пятилетке объем угля в топливных ресурсах снижается наполовину. Пик его добычи приходится на 1960 год −12 млн тонн, но почти сразу начинает падать, а в 1965 году угледобыча оказалась единственной убыточной отраслью Пермской области, и дала убыток 63, 8 млн рублей. К 1980 году ее объем уменьшается вполовину.

И без того непростые горно-геологические условия в КУБе, ухудшались. Старые шахты вырабатывали свои запасы, лежащие близко к поверхности, механизация добычи была затруднена. Кизеловский уголь оказался значительно дороже угля из других районов страны. Нарастали экономические и экологические проблемы. За годы добычи угля 19 рек области были отравлены кислыми шахтными водами. Невыплаты зарплат заставили шахтеров перекрыть движение на автотрассе Кунгур-Соликамск и железную дорогу на Березники.

История закрытия [ править ]

В 1995 году была принята программа ликвидации ОАО «Кизелуголь» и реструктуризации промышленности кизеловского угольного бассейна. Решение о свертывании целой отрасли областной экономики было непростым, поскольку угледобыча была градообразующим производством для большинства городов КУБа. Некоторые критики этого решения сочли его принятым под нажимом западных кредитных организаций. Все семь лет действия программы ее финансирование шло ни шатко ни валко. В 1997 году территорией было получено лишь 18,5 процентов от требуемых средств, а на начало 1998 года область получила от федерации пятую часть необходимых денег. В 2001 году в Перми заговорили было о восстановлении одной из шахт для нужд области. Но расчеты показали: эффективность ее на грани рентабельности, а реанимация какой-то из заброшенных шахт технически неосуществима.

Источник

Кизеловский угольный бассейн

K. B. Миронов, B. Ф. Поляков.

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984—1991 .

Полезное

Смотреть что такое «Кизеловский угольный бассейн» в других словарях:

Кизеловский угольный бассейн — (КУБ, Кизелбасс) расположен на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Он занимает центральную часть нижнекарбоновой угленосной полосы, простирающейся на 800 км в меридиональном направлении от ст. Кузино Свердловской обл. на… … Википедия

КИЗЕЛОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — в Российской Федерации, Пермская обл. Добыча угля с 1797. Запасы угля 464 млн. т. В угленосной толще карбона мощностью 50 250 м содержится 4 рабочих пласта. Угли каменные марок Г и Ж. Теплота сгорания на рабочее топливо 19,6 21,9 МДж/кг. Основные … Большой Энциклопедический словарь

КИЗЕЛОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — КИЗЕЛОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН, в Пермской обл. Добыча угля с 1797. Разведанные запасы угля 389 млн. т. В угленосной толще карбона мощностью 50 250 м содержится 4 рабочих пласта. Угли каменные, марок Г и Ж. Теплота сгорания на рабочее топливо 19,6… … Русская история

Кизеловский угольный бассейн — в России, Пермская область Добыча угля с 1797. Разведанные запасы угля 389 млн. т. В угленосной толще карбона мощностью 50 250 м содержится 4 рабочих пласта. Угли каменные, марок Г и Ж. Теплота сгорания на рабочее топливо 19,6 21,9 МДж/кг.… … Энциклопедический словарь

Кизеловский угольный бассейн — КИ́ЗЕЛОВСКИЙ У́ГОЛЬНЫЙ БАССÉЙН. Расположен на зап. склоне Уральского хребта, в Пермской обл. РСФСравни старейший на Урале. В довоен. годы К. у. б. обеспечивал гл. обр. потребности Урала. В годы войны в К. у. б. были разведаны новые угольные… … Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия

Кизеловский угольный бассейн — в Пермской обл. Пл. 2000 км². Известен с 1783 г., разрабатывается с 1797 г. Приурочен к серии узких складок, сложенных осадками нижнего карбона мощностью 50–250 м, складки нередко разорваны сбросами и взбросами. Четыре рабочих пласта мощностью… … Географическая энциклопедия

Кизеловский угольный бассейн — Кизеловский угольный бассейн, в Пермской области. Угленосные отложения протягиваются узкой полосой (520 км) вдоль западного склона Урала на расстояние около 150 км. Площадь бассейна около 200 км2. Запасы угля 389 млн. т. Наличие угля… … Словарь «География России»

Угольный бассейн — У этого термина существуют и другие значения, см. Бассейн. Угольный бассейн (угленосный бассейн) крупная площадь (тысячи км²) сплошного или прерывистого развития угленосных отложений (угленосной формации) с пластами (залежами) ископаемого угля… … Википедия

Кизелбасс — Кизеловский угольный бассейн (КУБ, Кизелбасс) расположен на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Он занимает центральную часть нижнекарбоновой угленосной полосы, простирающейся на 800 км в меридиональном направлении от ст.… … Википедия

Урал (географич.) — Урал, территория, расположенная между Восточно Европейской и Западно Сибирской равнинами и вытянутая с С. на Ю. от Сев. Ледовитого океана до широтного участка р. Урал ниже г. Орска. Основной частью её является Уральская горная система,… … Большая советская энциклопедия

Источник

Кизеловский угольный бассейн: 200-летняя история не закончена?

История Кизелбасса

Кизеловский угольный бассейн расположен на западе Среднего Урала на территории Пермского края. Сокращенно назывался Кизелбасс, в народе прижилось и другое название КУБ. Кизеловский бассейн ограничен на севере рекой Яйва, на юге рекой Чусовая. Его площадь более 1500 квадратных километров.

Месторождение угля на территории Кизеловского бассейна обнаружили еще в XVIII веке, когда рабочие строили плотину Кизеловского металлургического завода в 1786 году. Первая штольня появилась на речке Кизел в 1797 году и получила название «Запрудная». С 1865 года угольные копи начинают действовать и в Губахе. Одна из них – Шумихинская – будет закрыта только в 2000 году. То есть более 200 лет здешняя земля давала уголь для всей страны.

Долгое время уголь добывался и складировался на берегу Косьвы, близ плотины. Весной, дождавшись «большой воды», уголь сплавляли вниз по течению. Это было неудобно для всех – и шахт, и железоделательных заводов. Последние даже отказывались работать на каменном угле, предпочитая древесный. Однако в конце XIX века шахтовладельцы Кизелбасса доказывают Демидову важность строительства железной дороги, и здесь прокладывают первую на Урале железную дорогу, одна из веток которой — Луньёвская – проходит рядом с КУБом. Это дает импульс для роста добычи угля, его начинают отправлять в столицу Российской империи, уральские заводы. За 10 лет после открытия железной дороги добыча угля увеличивается в 6,5 раз. Население города Кизела и его посёлков увеличивается с 2 до 10 тысяч человек. Добавляет мощности и электрификация. С 1907 года в шахтах КУБа начинают транспортировку угля первые шахтные электровозы. На рубеже XIX и XX веков Кизеловский угольный бассейн давал уже сотни тысяч тонн угля. А к 1916 году этот показатель доходит почти до 1 млн тонн.

В годы революции и гражданской войны добыча упала в 12 раз от пиковых значений. Но уже в 1926 году Кизел становится угледобывающим центром Уральской области, а в 1928 году дореволюционный уровень был превзойден. В довоенные годы строится 9 новых шахт и углеобогатительная фабрика. Во многом причиной бурного роста угледобычи стало развитие энергетических и машиностроительных предприятий. Для переработки угля в Губахе в 1936 году введён в эксплуатацию коксохимический завод.

В годы Великой Отечественной войны Кизеловский угольный бассейн бурно развивался. Его значимость для страны особенно возросла, так как уголь Донбасса был недоступен из-за оккупации. В КУБе за это время открылось 15 новых шахт. В 1945 году добыча угля по сравнению с 1940 годом выросла в 1,7 раза. Шахтеры в сложнейших для страны условиях добивались выполнения до 5-6 дневных норм благодаря методике П.К. Поджарова. КУБ обеспечивал потребности в топливе Молотовской области (так в тот период называлась Пермская область), 20% угля вывозилось в другие регионы.

После войны Кизелбасс продолжает развитие, растет механизация и автоматизация, в шахтах появляются угольные комбайны. В 1959 году КУБ достигает своего пика по добыче угля – 12,4 млн тонн, работает около 30 шахт. Но затем начинается спад, вызванный выработкой промышленных запасов угля. К тому же в Пермской области растет добыча нефти, на которую постепенно переориентируют всю промышленность. Уже в конце 1950-х шахты начали закрываться или объединяться с другими. Ухудшаются технико-экономические показатели по сравнению с другими шахтами СССР. В 1965 году добыча угля в КУБе оказалась единственной убыточной отраслью Пермской области.

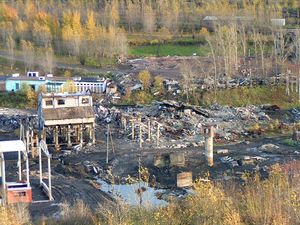

Закрытие шахт Кизеловского угольного бассейна

Шахты в КУБе закрывались на протяжении 200 лет с момента начала разработки первых месторождений. Первая штольня «Запрудная», открытая в 1797 году, была закрыта уже в 1825 году.

Уголь из месторождений Кизеловского бассейна имеет много примесей, поэтому подходит только для производства цветных металлов. По условиям разработки КУБ остается самым сложным из-за особенностей геологического строения, тектонических нарушений, агрессивности шахтных вод. Последний фактор требовал откачивания шахтных вод с больших глубин и применения кислотостойких водоотливных комплексов. Срок службы насосов и труб из стали или чугуна под воздействием кислотной коррозии измерялся днями. Это внесло свой вклад в повышение себестоимости угля и привело в дальнейшем к нерентабельности угледобычи в Кизелбассе. Основываясь на архивных документах, можно сказать, что на некоторых шахтах стоимость угля при продаже была в 8 раз ниже, чем себестоимость его добычи.

После 1950-х годов добыча угля в Кизелбассе становилась все менее рентабельной. В 1990-е экономическая эффективность резко снизилась. В основном шахты Кизеловского бассейна были закрыты в период с 1993 по 2000 год. Окончательное решение о сворачивании угледобычи в Кизелбассе было принято в 1995 году, когда была утверждена программа ликвидации ОАО «Кизелуголь».

Первой была закрыта шахта им. Крупской, последней – шахта «Шумихинская». Но часть шахт ликвидирована еще в 1980-х годах в связи с низким качеством угля, например, шахты № 42, 26-бис, «Б. Спой». Решение о ликвидации шахт Кизелбасса стало судьбоносным для региона, так как для многих населенных пунктов угледобыча была градообразующим производством.

Шахтеры перекрывали движение на автотрассе Кунгур-Соликамск и железную дорогу на Березники из-за невыплат зарплат. После закрытия шахт осталось множество поселков, созданных специально для их рабочих, например, Северный Коспашский у шахты имени 40-летия ВЛКСМ, Центральный Коспашский у шахты «Коспашская», Южный Коспашский у шахты «Широковская». Людям пришлось искать новую работу, властям изыскивать средства для пополнения бюджета на содержание коммунальной сферы, социальных обязательств.

В 2001 году власти рассматривали идею перезапуска угледобычи в одной из шахт Кизеловского угольного бассейна. Но анализ доказал, что экономическая рентабельность этого мероприятия сомнительна, а перезапуск шахты технически невозможен.

Влияние шахт Кизелбасса на экологию региона

Одним из фактором, осложнявшим добычу угля из шахт в КУБе, были крайне агрессивные воды. Именно шахтные воды оказались самым долгоиграющим фактором, оказывающим негативное влияние на экологию региона.

Особенностью Кизеловского бассейна является то, что слабощелочные и нейтральные воды, проходя через шахты, превращаются в кислые воды. Происходит это под воздействием серной кислоты, образующейся при окислении пирита, которым богаты местные угли. Кислота с водой выносит из пород микроэлементы — цинк, никель, медь, свинец, марганец, кобальт, стронций, которые в итоге попадают с водами на поверхность.

Шахтные воды с 1930-х годов массово попадали в реки. В советское время их очистка проводилась, но только от шлама и частично от взвешенных веществ в подземных водосборниках. По данным специалистов, 19 рек были загрязнены за годы добычи угля кислыми шахтными водами. При этом проблема была известна, и специалисты искали пути ее решения. В 1958 г. институтом «Уралгипрошахт» был разработан проект нейтрализации шахтных вод известью. Однако из-за снижающейся угледобычи проект признали нецелесообразным. В 1966 г. ПермНИУИ обосновал целесообразность строительства очистных сооружений для шахтных вод Кизелбасса. Планировалось строительство 15 станций нейтрализации шахтных вод, однако ни одной из них в итоге построено не было. В 1970-е годы институт Уралгипрошахт подготовил проект очистных сооружений для шахт «Северная» и им. Ленина по технологии института ВНИИОСуголь. Строительство сооружений началось, но не было завершено из-за нехватки средств в 1980-х.

После ликвидации шахт в 1990-е годы шахтные воды на некоторое время перестали изливаться на поверхность, так как они заполняли внутренние пространства шахт. Однако спустя несколько лет излив возобновился.

Мероприятия по восстановлению состояния природной среды на территории Кизеловского угольного бассейна реализуются с 2001 года в рамках Объединенного проекта ликвидации ОАО «Кизелуголь», утвержденного Минэнерго России. Однако данных мероприятий, по словам краевых властей, не достаточно. Последствия ведения горных работ останутся на территории КУБа не на одно столетие. Их ликвидация требует долгосрочного финансирования, связанного с постоянным принятием мер по предотвращению загрязнения территории. 6 апреля 2020 года заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко утверждён План мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Ответственным исполнителем по Федеральному проекту «Чистая страна» является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. По заявлению Министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде внесено 13 объектов КУБа.

Вопросы загрязнения территории Кизеловского угольного бассейна находятся на постоянном контроле. Экологический мониторинг последствий ликвидации шахт и разрезов Уральского региона проводится ООО «Пермэнергоаудит» по заданию Министерства энергетики Российской Федерации, также мониторинг качества поверхностных водных объектов осуществляется Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Следует отметить, что среднемноголетние показатели качества природной воды в районе г. Чусового (р. Чусовая принимает все реки КУБа) за последние три года стабильны и не ухудшаются, соответствуют 3 классу качества воды, как и в р. Каме.

Ликвидация Кизелбасса: обман или необходимость?

А что в итоге? Некоторые города, расцветавшие в период роста угледобычи, например, Кизел, лишившись работающих шахт, потеряли и драйверы своего развития. Местные власти прикладывают неимоверные усилия, чтобы поддерживать в них жилищно-коммунальную сферу, исполнять социальные обязательства. Будущее таких городов будет связано с новыми источниками роста – туризмом, лесозаготовкой и другими отраслями. Доказательством того, что бывшие шахтерские территории могут развиваться и без шахт, стал город Губаха, где удар оказался более мягким из-за наличия крупных предприятий «Метафракс» и «Губахинский Кокс». Переживая в 1990-е нелегкие времена, в начале XXI века они стали опорой города. Сейчас в Губахе строятся новые дома, работает театр, ледовая арена, проводятся культурные мероприятия, такие как фестиваль «Тайны горы Крестовой».

Но у жителей КУБа остался вопрос: правильно ли была организована ликвидация целой отрасли всего за 7 лет? Или нужно было постепенно закрывать отдельные шахты, поддерживая плавную адаптацию бизнеса и граждан к новым условиям, как это произошло в Англии и Германии. До сих пор ходят слухи о том, что в закрытии шахт КУБа были заинтересованы страны Европы, которые боролись с конкуренцией, и даже будущий глава Кемеровской области Аман Тулеев, который поддерживал таким образом Кузбасс. Однако оглядываясь назад, можно утверждать, что у государства просто не было денег на медленный вывод из эксплуатации шахт Кизелбасса, несмотря на помощь Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В 1990-е не было ни средств, ни административных ресурсов на сложные многоэтапные преобразования, растянутые на десятилетия.

Источник