Класс гидроидные

Гидроидные — класс типа кишечнополостные, с наиболее выраженным двуслойным строением. Класс насчитывает около 2500 видов. Поколение полипов у этого класса преобладает над поколением медуз. Типичный представитель — пресноводная гидра.

Гидра пресноводная

Представляет собой полип, состоящий из мешкообразного туловища, подошвы и щупалец. Щупальца окружают ротовое отверстие, которое ведет в кишечную (гастральную) полость. Подошвой гидра крепится к субстрату — камням, растениям. Размер гидры от нескольких миллиметров до 1 см. Излюбленное место обитание — водоемы со стоячей водой.

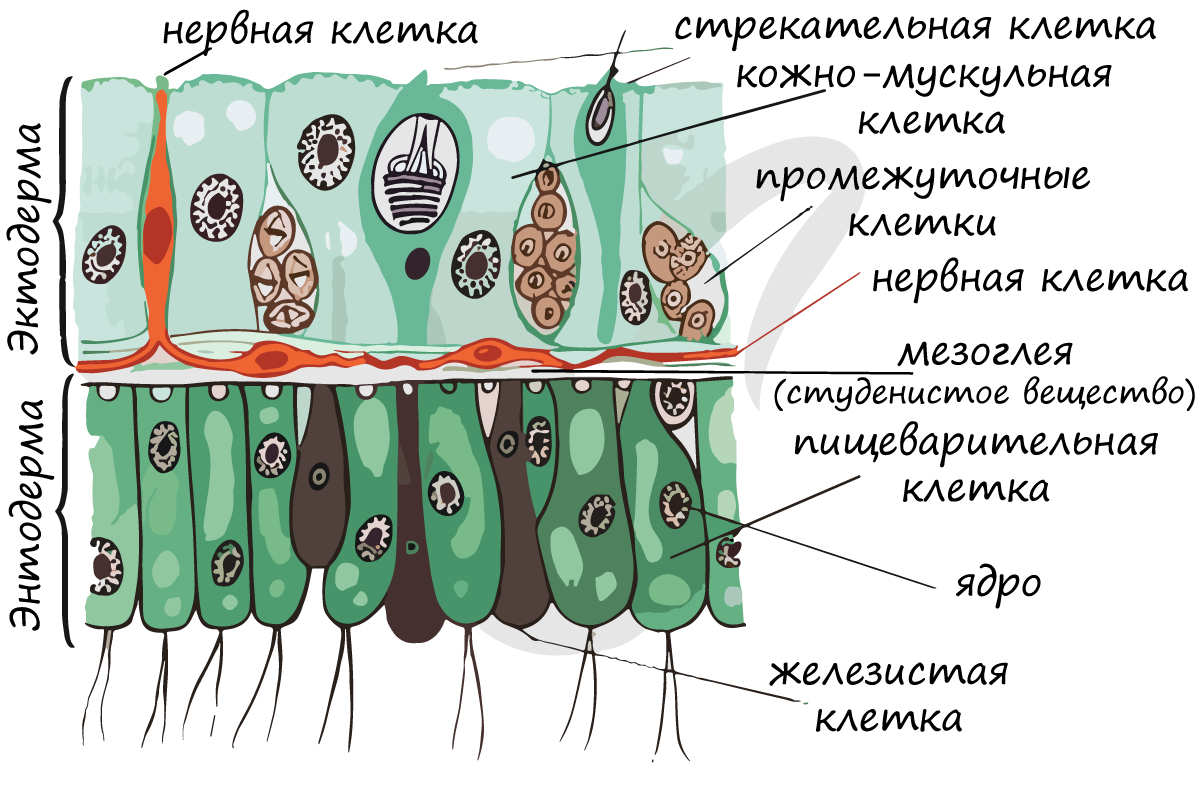

Тело двухслойное, разделено на два слоя:

- Эктодерма (наружный слой)

Включает клетки: эпителиально-мускульные, промежуточные, нервные, стрекательные, половые.

Энтодерма (внутренний слой)

Обращена в гастральную полость. В составе энтодермы можно выделить клетки: пищеварительные, железистые, эпителиально-мускульные.

Между экто- и энтодермой расположена мезоглея — студенистое вещество.

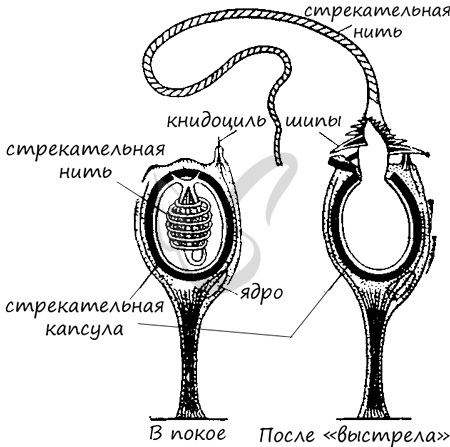

Питание гидры осуществляется мелкими ракообразными (циклопы, дафнии), мелкими насекомыми. Важную роль в процессе добывания пищи играют стрекательные клетки. У каждой такой клетки имеется книдоциль — наружный вырост, при соприкосновении мелких животных с которым активируется стрекательная клетка: шипы пронзают добычу, а стрекательная нить, высвобождающаяся из капсулы клетки, впрыскивает в ткани жертвы нейротоксин — добыча оказывается парализованной.

После этого щупальца гидры легко перемещают обездвиженную добычу в ротовое отверстие, далее — в кишечную (гастральную) полость, где начинается полостное пищеварение.

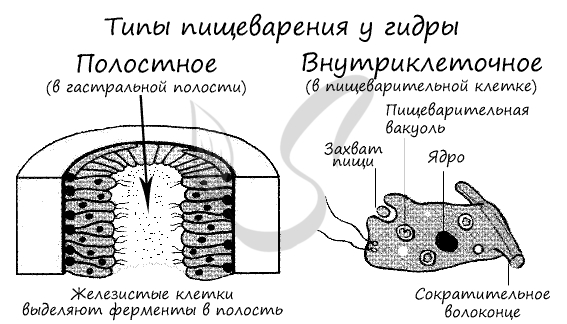

Гидра имеет два типа пищеварения: полостное и внутриклеточное. Оба типа осуществляются энтодермой, основная функция которой — пищеварение.

В составе энтодермы обнаруживаются пищеварительные клетки — они поглощают пищевые частицы из гастральной полости фагоцитозом, осуществляют внутриклеточное пищеварение.

Полостное пищеварение идет благодаря железистым клеткам, которые выделяют в гастральную полость ферменты, вследствие чего начинается расщепление пищевых веществ в полости. Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие во внешнюю среду.

Дыхание у гидры осуществляется всей поверхностью тела.

Нервная система примитивная, диффузного типа. Состоит из равномерно распределенных по всему телу нервных клеток, соединенных друг с другом в единую систему — нервную. У гидры возможны рефлексы — ответные реакции в ответ на действия раздражителя. Простейший рефлекс: в ответ на укол иглой гидра начинает сжиматься.

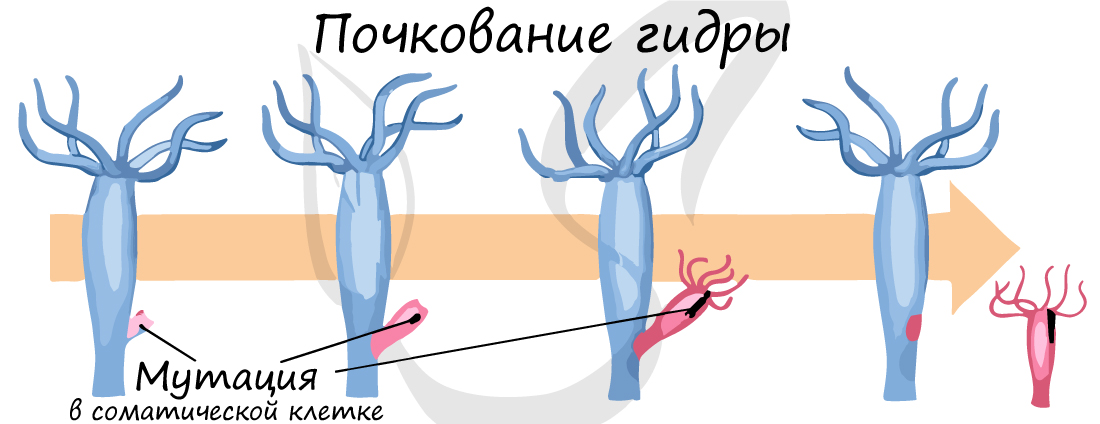

Путем почкования осуществляется бесполое размножение гидры — при благоприятных условиях (летом). Хотел бы обратить ваше особое внимание на то, что путем почкования гидра может передавать соматические мутации (хотя обычно мутации в соматических клетках потомству не передаются, так как потомство образуется из гамет).

Вследствие полного разделения материнской и дочерней особи при почковании, гидра не образует колонии (в отличие от коралловых полипов), существует только в виде одиночных полипов.

При наступлении неблагоприятных условий (осенью) происходит половое размножение. Гидры могут быть как раздельнополыми — сперматозоиды и яйцеклетки образуются на разных организмах, либо — гермафродитами, в случае если и мужские, и женские половые клетки образуются на одном и том же организма.

Сперматозоиды и яйцеклетки образуются из промежуточных (интерстициальных) клеток. Сперматозоид сливается с яйцеклеткой, после чего образуется зигота, которая покрывается плотной защитной оболочкой — образуется яйцо гидры. Материнский организм погибает, а следующей весной, при наступлении благоприятных условий, из яйца развивается молодая гидра.

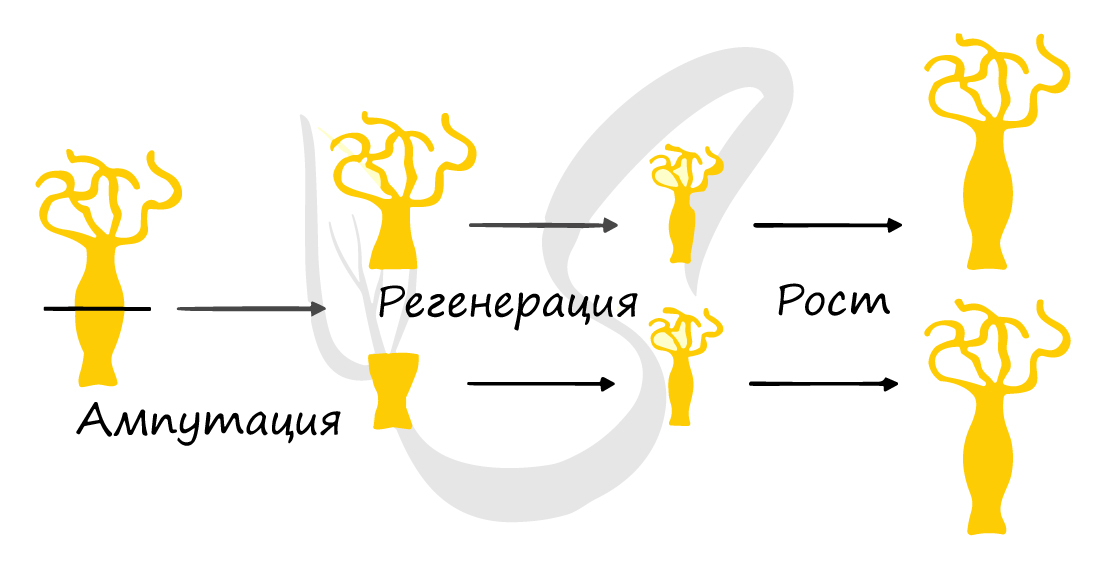

У гидры в частности, и у кишечнополостных в целом, наблюдаются выраженные регенеративные способности. Это связано с наличием промежуточных клеток в эктодерме, которые могут дифференцироваться в любые другие типы клеток.

Поэтому отсеченные, фрагментированные части тела гидры, при интенсивном делении клеток, способны достроить утраченные части.

Обелия

Обелия — род гидроидных полипов. Их строение отражает все типичные черты класса гидроидных. Обитают в морях и океанах по всему миру.

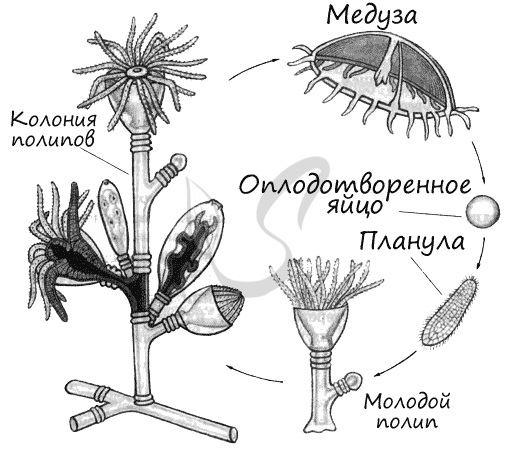

Затрагивая эту тему, мне, прежде всего, хочется, чтобы вы поняли как устроен жизненный цикл гидроидных. Он складывается из двух стадий: медузоидной и полипоидной. От колоний путем почкования отделяются свободноплавающие медузы — медузоидная стадия. В организме медузы образуются яйцеклетки или сперматозоиды, которые попадают в воду.

В воде происходит оплодотворение, из зиготы (оплодотворенного яйца) формируется личинка — планула. Из планулы, прикрепляющейся к какому-нибудь подводному субстрату, начинает развиваться полип — полипоидная стадия, а затем и новая колония, от которой отпочковываются медузы. Цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Класс гидроидные

Класс гидроидные

Представителем класса является гидра . Это пресноводный одиночный полип с продолговатым мешковидным телом длиной около 1 см. Тело состоит из двух слоёв клеток: наружного— эктодермы, и внутреннего— энтодермы, выстилающей кишечную полость. Два слоя клеток разделены тонкой опорной пластинкой —мезоглеей. На верхнем конце тела|тела гидры располагается рот, окружённый венчиком из 6—12 щупалец. С их помощью гидра захватывает добычу и направляет её в рот. На нижнем конце тела|тела находится подошва, с помощью которой гидра прикрепляется к подводным предметам.

В состав эктодермы входят клетки разных видов: эпителиально-мускульные, стрекательные, промежуточные, нервные .

Эпителиально-мускульные клетки составляют основу эктодермы. Сократительные волоконца в отростках их клеток обеспечивают движение щупалец и всего тела|тела, которое может вытягиваться, сокращаться, шагать подобно гусеницам бабочек-пядениц.

Среди эпителиально-мускульных клеток расположены по одиночке или группами стрекательные клетки. Особенно много их на щупальцах. В полой капсуле клетки находится спирально свёрнутая стрекательная нить. На наружной поверхности клетки расположен чувствительный волосок, раздражение которого (механическое или химическое) вызывает выстреливание стрекательной нити. Стрекательные клетки используются только один раз, после чего погибают.

Взамен израсходованных стрекательных, а также других видов клеток в эктодерме развиваются новые — из многочисленных мелких быстро размножающихся недифференцированных промежуточных клеток. Благодаря их наличию у гидры хорошо выражена способность к регенерации утраченных или повреждённых клеток и частей тела|тела.

Нервные клетки расположены равномерно в глубине эктодермы; их отростки образуют сетевидное сплетение —диффузную нервную систему. Раздражение от одной клетки передаётся другим нервным клеткам, а от них — кожно-мускульным клеткам. Ответ на внешнее раздражение у гидры представляет собой простой безусловный рефлекс.

Таким образом, клетки эктодермы выполняют защитную, двигательную и чувствительную функции.

Энтодерма образована клетками двух видов: железистыми и пищеварительными. Железистые клетки выделяют пищеварительные ферменты в кишечную полость. Пищеварительные сходны по строению с эпителиально-мускульными клетками эктодермы, но в отличие от них снабжены одним-двумя жгутиками и способны образовывать ложноножки.

Следовательно, клетки энтодермы специализируются на выполнении пищеварительной функции.

Гидра — хищное животное. Стрекательными нитями своих щупалец она поражает мелких водных животных, парализуя и заглатывая их. В кишечной полости пища|пища полупереваривается до кашеобразного состояния ферментами, выделяемыми железистыми клетками энтодермы. Затем мелкие пищевые частицы захватываются вращательными движениями жгутиков пищеварительных клеток и фагоцитируются их ложноножками. Непереваренные остатки пищи|пищи удаляются через ротовое отверстие.

Таким образом, у гидры, как и у всех кишечнополостных, пищеварение смешанное.

Размножение гидры происходит в тёплое время года бесполым способом — почкованием. На теле гидры образуется сначала небольшой бугорок — почка, представляющая собой выпячивание наружу двух слоёв тела|тела. Почка увеличивается в размерах, на ней образуются щупальца и ротовое отверстие. Вскоре молодая гидра отделяется от материнской особи.

С наступлением осенних холодов гидра приступает к половому размножению. Гидры разных видов могут быть раздельнополыми и гермафродитами. Некоторые промежуточные клетки эктодермы дифференцируются в мужские и женские половые клетки. Сперматозоиды выходят в воду и сливаются со зрелой яйцеклеткой, находящейся в эктодерме другой гидры. Зигота окружается плотной защитной оболочкой и зимует на дне водоёма. Весной из неё развивается молодая гидра, которая размножается почкованием.

Класс гидроидные

ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (COELENTERATA) — ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Кишечнополостные самые низко организованные из числа настоящих многоклеточных животных. Тело кишечнополостных состоит из двух слоёв клеток эктодермы и энтодермы, между которыми имеется более или менее…

Видео по теме : Класс гидроидные

Класс гидроидные

Тип Кишечнополостные.Общая характеристика, многообразие видов

Тип кишечнополостных насчитывает около 9 тыс. видов. Они произошли от колониальных простейших — жгутиконосцев и распространены во всех морях и пресноводных водоёмах. Тип кишечнополостных разделяют на три класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

Основные ароморфозы, способствовавшие появлению кишечнополостных :

• возникновение многоклеточности в результате специализации и объединения взаимодействующих между собой клеток;

• возникновение двуслойного строения;

• возникновение полостного пищеварения;

• появление дифференцированных по функциям частей тела|тела;

• появление радиальной симметрии.

Кишечнополостные ведут водный, свободный или сидячий образ жизни. Это двухслойные животные, в онтогенезе формирующие два зародышевых листка — экто- и энтодерму, между которыми находится мезоглея — опорная пластинка. Их внутренняя полость называется гастральной. Здесь переваривается пища|пища, остатки которой удаляются через рот, окружённый щупальцами (у гидр).

Представитель этого класса — пресноводная гидра.

Гидра — полип размером около 1 см. Живёт она в пресноводных водоёмах, прикрепляясь к субстрату подошвой. Передний конец тела|тела животного образует рот, окружённый щупальцами. Тело гидры покрыто эктодермой, состоящей из нескольких видов клеток:

Энтодерма гидры состоит из эпителиально-мускульных, пищеварительных клеток и железистых клеток.

Важные особенности кишечнополостных:

1) наличие стрекательных клеток во внешнем слое. Они развиваются из промежуточных и состоят из стрекательной капсулы, наполненной жидкостью, и стрекательной нити, помещённой в капсуле. Стрекательные клетки служат орудием нападения и защиты;

Стрекательные клетки: А — в покоящемся состоянии, Б — с выброшенной стрекательной нитью (по Кюну): 1 — ядро; 2 — стрекательная капсула; 3 — книдоциль; 4 — стрекательная нить с шипиками; 5 — шипы|шипы

Схема расположения нервных клеток в теле гидры. ( по Гессе )

2) полостное пищеварение с сохранением внутриклеточного пищеварения.

Гидры — хищники, питающиеся мелкими ракообразными и мальками рыб.

Дыхание и выделение осуществляются всей поверхностью их тела|тела.

Раздражимость проявляется в виде двигательных рефлексов. Наиболее отчётливо на раздражение реагируют щупальца, так как в них плотно сосредоточены нервные и эпителиально-мускульные клетки.

Размножаются гидры почкованием и половым путём. Половой|Половой процесс происходит осенью. Некоторые промежуточные клетки эктодермы превращаются в половые клетки. Оплодотворение происходит в воде. Весной появляются новые гидры. Среди кишечнополостных встречаются гермафродиты и раздельнополые животные.

Для многих кишечнополостных характерно чередование поколений. Например, из полипов образуются медузы, из оплодотворённых яиц медуз развиваются личинки — плану-лы, из личинок снова развиваются полипы.

Гидры способны восстанавливать утраченные части тела|тела благодаря размножению и дифференцировке неспецифических клеток. Это явление называют регенерацией.

Этот класс объединяет медуз больших|больших размеров (представители — корнерот, аурелия, цианея).

Медузы обитают в морях. В их жизненном цикле закономерно чередуются половое и бесполое поколения. Тело по форме напоминает зонт и состоит в основном из студенистой мезоглеи, покрытой снаружи одним слоем эктодермы, а изнутри — слоем энтодермы. По краям зонта расположены щупальца, окружающие рот, находящийся на нижней стороне. Рот ведёт в гастральную полость, от которой отходят радиальные каналы, которые соединяются между собой кольцевым каналом. В результате образуется гастральная система.

Нервная система медуз сложнее нервной системы гидр.

Развитие сцифомедузы: 1 — яйцо; 2 — планула; 3 — одиночный полип; 4 — почкующийся полип; 5 — делящийся полип; 6 — молодая медуза; 7 — взрослая медуза

Кроме общей сети нервных клеток, по краю|краю зонтика расположены скопления нервных ганглиев, образующих сплошное нервное кольцо и особые органы|органы равновесия — статоцисты. У некоторых медуз появляются светочувствительные глазки|глазки, чувствительные и пигментные клетки, соответствующие сетчатке глаза|глаза высших животных.

Медузы раздельнополы. Их половые железы расположены под радиальными каналами или на ротовом стебельке. Половые продукты выходят через рот в море.

Источник