Основные кинематические характеристики агрегата и рабочего участка

Способы движения машинно-тракторных агрегат (Кинематика агрегатов)

Машинно-тракторный агрегат в процессе работы перемещается по полю, проходя за смену значительные расстояния, измеряемые часто многими десятками километров. Пройденный агрегатом путь состоит из рабочих ходов и холостых поворотов с выключенными рабочими органами. При этом желательно, чтобы холостой путь агрегата и соответствующие потери времени смены, а также непроизводительный расход топлива были как можно меньше.

Под способом движения МТА подразумевается закономерность его перемещения по полю в процессе работы. Эта закономерность в основном определяется его геометрическими характеристиками: формой траектории; радиусом и видом поворота и т. д.

Подготовка полей в зависимости от выбранного способа движения предусматривает комплекс операций по разбивке поля на загоны требуемой формы и размера, обеспечивающие высокое качество технологического процесса и высокую производительность при возможно меньших затратах ресурсов.

Основной задачей кинематики агрегатов является обоснование методов выбора эффективных способов движения МТА и подготовки полей с учетом следующих основных требований:

— высокое качество выполняемой работы;

— высокая производительность при возможно меньших затратах топлива и других ресурсов на единицу выполненной работы;

— обеспечение безопасных условий работы для механизаторов;

— наименьшее отрицательное воздействие на окружающую среду (почву, культурные растения и т. д.).

Основные кинематические характеристики МТА зависят от конструктивных особенностей трактора, сцепки и рабочих машин. К таким характеристикам агрегата относятся: кинематический центр; кинематическая длина; длина выезда; кинематическая ширина; радиус и центр поворота; ширина колеи и продольная база трактора; ширина захвата.

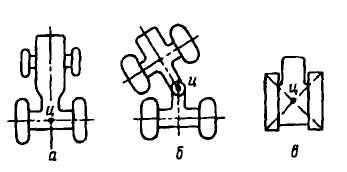

Под кинематическим центром ц агрегата подразумевается условная геометрическая точка на плоскости движения (поверхности поля), траектория которой рассматривается как траектория МТА в процессе движения по полю. Такое упрощение приемлемо в связи с тем, что геометрические размеры МТА неизмеримо меньше размеров обрабатываемого участка или загона. Расположение центра агрегата ц зависит от типа трактора.

Рис. 1. Основные схемы расположения центра агрегата

Для агрегатов, составляемых на базе колесных тракторов с жесткой рамой, точка ц определяется как проекция середины задней ведущей оси трактора на плоскость движения (рис. 1а). У агрегатов с тракторами , имеющими шарнирно-сочлененную раму , за центр агрегата принимается проекция на плоскость движения центра шарнира (рис. 1б). Для МТА с гусеничными тракторами центр агрегата соответствует проекции на плоскость движения точки пересечения диагоналей, проведенных через наружные края гусениц (рис. 1в).

Значения ае для МТА соответствующих типов приведены в справочной литературе по машиноиспользованию.

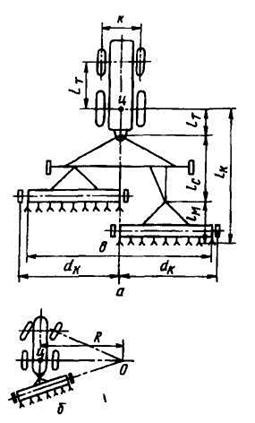

Рис.2 — Основные кинематические характеристики агрегата

Кинематическая ширина агрегата dK равна расстоянию между проекциями на плоскость движения продольной оси трактора и параллельной линии, проходящей через наиболее удаленную точку агрегата . Различают dKвправо и влево от продольной оси трактора. Указанные расстояния используют при расчете ширины поворотной полосы загона.

Радиус поворота агрегата R (рис. 2б) определяется как расстояние от центра агрегата ц до центра поворота О. Обычно при повороте МТА центр агрегата ц перемещается не по окружности, а по дуге более сложной формы.

Соответственно изменяется как значение радиуса поворота R, так и расположение мгновенного центра поворота О на плоскости движения. При эксплуатационных расчетах принимают среднее значение радиуса поворота R с учетом возможной поправки на скорость МТА.

На рис. 2а дополнительно показаны такие кинематические показатели агрегата, как ширина колеи k и продольная база Lт трактора, а также ширина захвата МТА. При кинематических расчетах значения рабочей В и конструктивной Вк ширины захвата МТА принимают одинаковыми.

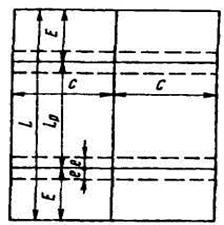

Основные кинематические характеристики рабочего участка:

— общая L и рабочая Lp длины гона;

— ширина С загона;

— ширина Е поворотной полосы;

— длина е выезда (рис. 3).

Под рабочим участком подразумевается часть поля, отведенная для выполнения определенной сельскохозяйственной операции. Загон представляет собой часть рабочего участка прямоугольной формы, отведенную для работы на ней одного или группы агрегатов.

Рис. 3. Основные кинематические характеристики рабочего участка

Рабочая длина гона равна:

По соображениям удобства в последующем в качестве расчетной длины гона используется общая длина гона L.

Такое упрощение мало влияет на конечные результаты расчетов. От контрольных линий (рис. 3) в обе стороны на расстоянии длины е выезда агрегата прокладывают линии выключения и включения рабочих органов. Подготовка рабочего участка в полном соответствии с рисунком крайне важна для качественной, высокопроизводительной и экономичной работы машинно-тракторных агрегатов.

Источник

Основные элементы кинематики агрегатов, виды поворотов.

При выполнении технологической операции машинно-тракторный агрегат совершает циклически повторяющиеся движения. Определѐнный порядок циклически повторяющихся движений принято называть способом движения агрегата.

Необходимо отметить, что для выполнения одной и той же технологической операции может быть принято несколько способов движения агрегата. Но на практике необходимо выбрать такой способ движения, который в данных условиях может дать наибольший экономический эффект.

При выполнении технологической операции путь (траектория), проделываемый агрегатом состоит:

1) из прямолинейных отрезков, на которых выполняется полезная работа, такое движение является главным, его ещѐ называют «рабочим ходом»;

2) поворотов вокруг некоторых точек – это более сложные элементы движения, на них полезная работа не производится.

В сельскохозяйственном производстве при выполнении технологических операций на участке поля приняты следующие способы движения:

1) гоновый – агрегат во время работы движется вдоль одной из сторон загона (участка);

2) диагональный – агрегат во время работы передвигается под некоторым углом к стороне загона (участка);

3) круговой – агрегат при своѐм движении копирует контуры участка.

При выполнении работы, совершая циклически повторяющиеся ходы, агрегат на концах загона выполняет повороты.

На рис. 1 приведена таблица, в которой показаны виды поворотов, наиболее часто встречающихся при работе агрегатов.

Кинематические характеристики агрегата(рис. 2 , 3 ): кинематический центр агрегата (ц. а.), центр О и радиус R поворота, кинематические длина lк и ширина dк, длина выезда агрегата е, продольная база L, – ширина захвата агрегата Вр.

Рис. 2. Основные кинематические характеристики агрегата

Центр поворота агрегата — это точка, относительно которой в данный момент совершается поворот центра агрегата.

Рис. 3. Основные кинематические характеристики агрегата

Центр агрегата (принят условно) – это точка агрегата, относительно траектории и которой рассматривают кинематику всех других его точек.

Положение точки центра агрегата (ц. а.) на кинематических схемах различных тракторов показано на рисунке 4.

Рис. 4. Положение центра агрегата:

а – колесный трактор с одной ведущей осью; б – гусеничный трактор; в – колесный трактор с двумя ведущими осями; г – колесный трактор с шарнирным остовом

Кинематический центр агрегата: у тракторов Т-25А, Т-40АМ, ЮМЗ-6Л, МТЗ-80/82 – в точке пересечения продольной оси симметрии трактора с вертикальной плоскостью, проходящей через ось задних ведущих колѐс;

у тракторов К-701, Т-150К – в центре шарнира полурам трактора;

у гусеничных тракторов – в точке пересечения продольной оси симметрии трактора с вертикальной плоскостью, проходящей через середину гусениц.

Радиус поворота агрегата – это расстояние между центрами агрегата и поворота:

где r – радиус поворота при скорости 5 км/ч; kr – коэффициент изменения радиуса поворота в зависимости от скорости движения агрегата на повороте.

а — петлевой; б – беспетлевой

Рис. 5. Схема поворота

Кинематическая длина агрегата представляет собой проекцию расстояния между центром агрегата и линией расположения наиболее уда ленного рабочего органа при прямолинейном движении. Эту длину можно определить по формуле (см. рис. 5)

где lr, lc, lм – кинематическая длина соответственно трактора, сцепки и рабочей машины. Значения lr, lc, lм выбирают по справочникам.

Кинематическая ширина dK – это проекция расстояния между продольной осью агрегата, проходящей через его центр, и наиболее удаленной от этой оси точкой агрегата. Различают dк вправо и влево от продольной оси:

где b– конструктивная ширина основной машины, м;

n0 – число основных машин;

0,5 – запас ширины, м.

Длина выезда агрегата е— расстояние, на которое нужно продвинуть агрегат от контрольной линии на поворотной полосе до начала или конца поворота, чтобы избежать огрехов или травмирования растений.

Для прицепных машин длина выезда агрегата

для навесных машин

для агрегатов с передней фронтальной навеской

Продольная база L– это расстояние (горизонтальная проекция) между осями ведущих и ведомых колес трактора для колесных агрегатов или между осями катков, ограничивающих опорную поверхность, для гусеничных.

Важнейшие кинематические характеристики всех поворотов: длина Lп; радиус R; требуемое значение ширины поворотной полосы Е.

Длина Lпзависит от вида и радиуса поворота и длины выезда агрегата (табл. 1). Минимальное значение ширины поворотной полосы Етin зависит от вида и радиуса поворота, длины выезда и кинематической ширины агрегата. Однако поворотную полосу следует обрабатывать, поэтому ее ширина должна быть кратна рабочей ширине захвата агрегата.

Зависимости для определения длины пути агрегата

при повороте и минимальной ширины поворотной полосы

| Вид поворота | Lп | Еmin |

| Круговой | (3,2. 4,0)R+2е | 1,1 R + dK + e |

| С прямоугольным участком | (1,4. 2,0)R + Xп + 2е | 1,1 R + dK + e |

| Угловой | (1,6. 1,8)R+ 2е | 1,1 R + dK + e |

| Закрытая петля | (5.0. 6,5)R + 2е | 2 R+dK + e |

| Грушевидный | (6,6. 8,0)R+ 2е | 2,3 R + dK + e |

| Односторонний | (6,0. 7,5)R + 2е | 2,6 R+dK + e |

| Грибовидный с открытой петлѐй | (4,1. 5,0)R + 2е | 1.1R + dK + e |

| Грибовидный с закрытой петлѐй | (5,0. 5,5)R+ 2е | 1.1R + dK + e |

По значению Eminопределяют фактическую ширину поворотной полосы. Вначале вычисляют число проходов агрегата, необходимое для обработки поворотной полосы минимальной ширины,

где Вр — рабочая ширина захвата агрегата.

Полученное значение округляют в большую сторону до целого числа п0. Тогда фактическая ширина поворотной полосы

К ширине поворотной полосы предъявляют следующие требования: достаточность для поворота одного и всех последующих агрегатов; кратность рабочей ширине захвата агрегата, который ее будет обрабатывать; достаточность для размещения на ней промежуточных складов.

Маневровые свойства агрегатовхарактеризуются поворачиваемостью, устойчивостью движения, управляемостью и проходимостью. Первые три маневровых свойства агрегата взаимосвязаны и дополняют одно другое.

Поворачиваемость – это возможность агрегата переходить с пря-молинейного движения на криволинейное и обратно.

Устойчивость движения – это способность агрегата сохранять ус-тановившееся направление движения.

Управляемость – способность агрегата изменять установившееся направление движения на другое, заданное управляющим воздействием.

Проходимость — это способность агрегата без внешних вспомогательных средств преодолевать препятствия, встречающиеся на пути.

Источник