Основные законы химии (Таблица)

Справочная таблица содержит основные законы химии, формулировку и ученых их открывших.

Кто открыл, ученый

Закон сохранения массы

М.В. Ломоносов, 1748

Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе всех продуктов реакции (веществ образовавшихся после реакции)

Д.И. Менделеев, 1869

Фундоментальный закон природы — «Свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от заряда ядра элемента»

Закон постоянства состава

Каждое вещество, каким бы способом оно пи было получено, всегда имеет один и тот же качественный и количественный состав (и свойства)

Закон сохранения энергии

Энергия не возникает из ничего и не исчезает, а из одного вида энергии переходит в другой в эквивалентных количествах

Вещества взаимодействуют между собой (соединяются друг с другом или замещают друг друга) в количествах, пропорциональных их эквивалентам

Закон кратных отношений

Если два элемента образуют между собой несколько соединений, то массовые доли любого из элементов в этих соединениях относятся друг к другу как небольшие целые числа

Закон объемных отношений (закон Гей-Люссака)

Жозеф Луи Гей-Люссак, 1802

Объемы вступающих в реакцию газов, а также объемы газообразных продуктов реакции относятся друг к другу как простые целые числа

Амедео Авогадро, 1811

В равных объемах различных газов при одинаковых условиях (температура и давление) содержится одинаковое число молекул

Следствия из закона Авогадро

1. При одинаковых условиях равные количества различных газов занимают равные объемы.

2. При нормальных условиях (T = 278,15К, Р = 1,01 · 10 5 Па или t = 0°С; Р = 1 атм) 1 моль любого газа занимает объем, примерно равный 22,4 л

Объединенный газовый закон

где Р0, V0, Т0 — значения давления, объема, температуры при нормальных условиях.

Уравнение Клайперона—Менделеева (для идеального газа)

PV = νRТ, где Р — давление; V — объем; v — количество газа (моль); Т — температура (в К), R — универсальная газовая постоянная (R = 8,314 Дж/Моль·K)

Источник

Каждое вещество каким бы способом оно

Ключевые слова конспекта: предмет химии, вещества и их свойства, чистые вещества и смеси, способо разделения смесей.

Химия – это наука о веществах, их свойствах, превращениях веществ и явлениях, сопровождающих эти превращения. Химия является одной из наук, изучающих природу. Вместе с биологией и физикой химия принадлежит к числу естественных наук.

Вещество — это то, из чего состоит физическое тело. Вещество характеризуется определенными физическими свойствами.

Свойства веществ — это признаки, по которым вещества отличаются друг от друга или сходны между собой, например:

Важнейшие физические свойства вещества следующие: агрегатное состояние, цвет, запах, плотность, растворимость в воде, тепло-и электропроводность, температуры плавления и кипения.

Например, всем известное вещество алюминий можно охарактеризовать так: Алюминий — металл серебристо-белого цвета, сравнительно лёгкий (р = 2,7 г/см3), плавится при температуре 600°С. Алюминий очень пластичен. По электрической проводимости уступает лишь золоту, серебру и меди. Из-за лёгкости алюминий в виде сплавов широко используют в самолёто- и ракетостроении. Его также используют для изготовления электрических проводов и предметов быта.

Чистые вещества и смеси

Чистыми называются вещества, состоящие из одинаковых молекул. Смесь состоит из молекул разных веществ.

Каждое вещество имеет прежде всего свои, характерные именно для него свойства. Они в наибольшей степени проявляются, только если вещество является практически чистым, т. е. содержит мало примесей.

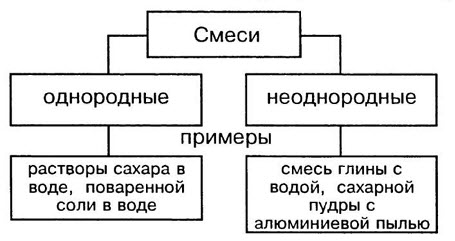

В природе чистых веществ не бывает, они встречаются преимущественно в виде смесей. Во многих случаях смеси нелегко отличить от чистых веществ. Например, сахар, растворяясь в воде, образует однородную по внешнему виду смесь. Даже с помощью микроскопа нельзя обнаружить частицы веществ, входящих в эту смесь. Такие смеси называют гомогенными (однородными).

Молоко на первый взгляд тоже кажется однородным веществом. Однако, если рассмотреть каплю молока под микроскопом, можно увидеть, что в ней плавает множество мельчайших капелек жира. Если дать молоку постоять, то эти капельки соберутся в верхнем слое, образуя сливки. Подобные неоднородные смеси называют гетерогенными смесями.

Однородные смеси — это смеси, в которых даже с помощью микроскопа нельзя обнаружить частицы веществ, входящих в смесь. Неоднородные смеси — это смеси, в которых невооруженным глазом или с помощью микроскопа можно заметить частицы веществ,составляющие смесь.

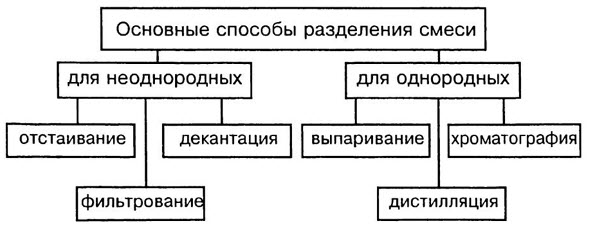

Способ разделения смесей

В смеси сохраняются свойства составляющих их веществ компонентов. На основании этих свойств выбирают рациональный способ разделения смесей.

Способы разделения смесей основаны на различии свойств веществ-компонентов, их составляющих: плотности, растворимости в воде и других жидкостях-растворителях, способности плавиться и испаряться.

Способы разделения смесей: неоднородные смеси — отстаивание и фильтрование, действие магнитом; однородные смеси — перегонка, выпаривание, кристаллизация и хроматография.

Отстаивание. Прием разделения смеси твердого и жидкого вещества путем осаждения твердого на дно под действием сил тяжести.

- а) При выдерживании воды, содержащей частички глины, в емкостях глина медленно осаждается на дно, отстаивается. Применяется при очистке питьевой воды.

- б) Чтобы разделить смесь поваренной соли и речного песка, надо поместить ее в колбу и добавить воды. Соль растворится, а песок опустится на дно. Затем осторожно слить раствор, чтобы песок остался в колбе. Соль из раствора получают выпариванием воды.

- в) Для разделения смеси малорастворимых друг в друге жидкостей с различной плотностью используют делительную воронку. Это цилиндрический сосуд с краником внизу. Помещенная в эту воронку смесь бензина с водой или растительного масла с водой быстро расслаивается, причем водный слой оказывается внизу. Открывая кран, сливаем воду, а когда вода заканчивается, закрываем кран. В воронке — бензин или масло.

Фильтрование. Чтобы избавиться от нерастворимых в воде примесей, воду пропускают через фильтр. Материал фильтра — бумага, ткань, пористая керамика. Примеси остаются на фильтре, а вода очищается.

Действие магнитом. Выделение из неоднородной смеси веществ, способных к намагничиванию. К магниту притягиваются железные опилки.

Перегонка. Прием разделения однородных жидких смесей путем испарения летучих жидкостей, различающихся температурами кипения, с последующей конденсацией паров. Так из нефти, представляющей собой смесь жидких, газообразных и твердых углеводородов, получают попутные газы, бензин, керосин, дизельное топливо и другие продукты.

Выпаривание. Способ извлечения растворенного в жидком растворителе твердого или жидкого вещества. Например, упаривая воду из сладкого сиропа, получают сахар.

Кристаллизация. Избирательное извлечение одного из нескольких твердых веществ, содержащихся в растворе. Частичное упаривание воды с последующим охлаждением раствора приводит к осаждению кристаллов главного компонента. Так из морской воды выделяют поваренную соль NaCl, а другие соли, присутствующие в меньшем количестве, остаются в растворе.

Хроматография. Метод разделения смесей, основанный на различиях относительной растворимости веществ в используемом растворителе (жидкая фаза) и прочности связывания этих веществ поверхностью сорбента (твердая фаза).

Бумажная хроматография. Нанесем каплю раствора смеси двух веществ на расстоянии 2 см от края длинной полоски фильтровальной бумаги. Подвесим полоску в стеклянном цилиндре, на дне которого находится растворитель. Нижнюю часть полоски погрузим в растворитель, при этом пятно со смесью находится чуть выше. Верхняя часть полоски удерживается проволокой у отверстия цилиндра. Сверху цилиндр закроем стеклом, чтобы не испарялся растворитель. Боковые стороны полоски не касаются стенок цилиндра. Растворитель смачивает полоску, и жидкий фронт движется вверх за счет капиллярных сил. Вместе с растворителем по бумаге движутся и растворенные вещества. Если они цветные, то за движением можно наблюдать визуально. Вещество, которое лучше растворимо и менее прочно удерживается сорбентом (бумагой), поднимется выше. Когда фронт поднимется достаточно высоко и пятна разделятся, полоску вынимают и разрезают.

Колоночная хроматография — процесс, родственный рассмотренному. В качестве твердой фазы служит силикагель, помещенный в колонку. Только в этом случае смесь наносят равномерно вверху колонки, а потом добавляют растворитель. Разделенные вещества собирают внизу в разные стаканчики.

Конспект урока «Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси».

Источник

Урок №11. Закон постоянства состава веществ

I. НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

К основным законам химии относится закон постоянства состава:

Всякое чистое вещество независимо от способа его получения всегда имеет постоянный качественный и количественный состав.

Атомно-молекулярное учение позволяет объяснить закон постоянства состава. Поскольку атомы имеют постоянную массу, то и массовый состав вещества в целом постоянен.

Закон постоянства состава впервые сформулировал французский ученый-химик Ж.Пруст в 1808 г

Он писал: «От одного полюса Земли до другого соединения имеют одинаковый состав и одинаковые свойства. Никакой разницы нет между оксидом железа из Южного полушария и Северного. Малахит из Сибири имеет тот же состав, как и малахит из Испании. Во всем мире есть лишь одна киноварь».

В этой формулировке закона, как и в приведенной выше, подчеркивается постоянство состава соединения независимо от способа получения и места нахождения.

Чтобы получить сульфид железа(II), мы смешивали железо и серу в соотношении 7:4. Посмотрите видео-эксперимент . Если смешать их в другой пропорции, например 10:4, то химическая реакция произойдет, но 3 г железа в реакцию не вступит. Почему наблюдается такая закономерность? Известно, что в сульфиде железа(II) на каждый один атом железа приходится один атом серы (демонстрация кристаллической решетки, рис.). Следовательно, для реакции нужно брать вещества в таких массовых соотношениях, чтобы сохранялось соотношение атомов железа и серы (1:1). Поскольку численные значения атомных масс Fe, S и их относительных атомных масс A r (Fe), A r (S) совпадают, можно записать:A r (Fe): A r (S) = 56:32 = 7:4.

Отношение 7:4 сохраняется постоянно, в каких бы единицах массы ни выражать массу веществ (г, кг, т, а.е.м.). Большинство химических веществ обладает постоянным составом.

Рис. Кристаллическая решетка сульфида железа(II)

Развитие химии показало, что наряду с соединениями постоянного состава существуют соединения переменного состава. По предложению Н.С. Курнакова первые названы дальтонидами (в память английского химика и физика Дальтона), вторые — бертоллидами (в память французского химика Бертолле, предвидевшего такие соединения). Состав дальтонидов выражается простыми формулами с целочисленными стехиометрическими индексами, например Н 2 О, НCl, ССl 4 , СO 2 . Состав бертоллидов изменяется и не отвечает стехиометрическим отношениям.

В связи с наличием соединений переменного состава в современную формулировку закона постоянства состава следует внести уточнение.

Cостав соединений молекулярной структуры, т.е. состоящих из молекул, — является постоянным независимо от способа получения. Состав же соединений с немолекулярной структурой (с атомной, ионной и металлической решеткой) не является постоянным и зависит от условий получения.

II. На основе закона постоянства состава можно производить различные расчёты.

Задача №1

В каких массовых отношениях соединяются химические элементы в серной кислоте, химическая формула которой H 2 SO 4 ?

Используя ПСХЭ найдём относительные атомные массы химических элементов:

Определим массовые отношения этих элементов в формуле H 2 SO 4

m(H) : m(S) : m(O) = 2Ar(H) : Ar(S) : 4Ar(O) = 2 : 32 : 64 = 1 : 16 : 32

Таким образом, чтобы получить 49 г серной кислоты (1+16+32=49), необходимо взять 1 г — Н, 16 г — S и 32 г — О.

Задача №2

Водород соединяется с серой в массовых отношениях 1 : 16. Используя данные об относительных атомных массах этих элементов, выведите химическую формулу сероводорода.

Используя ПСХЭ найдём относительные атомные массы химических элементов:

Обозначим количество атомов водорода в формуле — х, а серы — у: Н х S у

m(H) : m(S) = хAr(H) : уAr(S)= х1 : у32 = (2*1) : (1*32) = 2 : 32 = 1 : 16

Следовательно, формула сероводорода Н 2 S

Задача №3

Выведите формулу сульфата меди, если массовые отношения в нём меди, серы и кислорода соответственно равны 2:1:2?

Используя ПСХЭ найдём относительные атомные массы химических элементов:

Ar(Cu)=64, Ar(S)=32, Ar(O)=16.

Обозначим количество атомов меди в формуле — х, серы — у, а кислорода — z: Cu x S y O z

m(Cu) : m(S) : m(O) = хAr(Cu) : уAr(S) : zAr(O) = x64 : y32 : z16 = (1*64) : (1*32) : (4*16) = 64:32:64 = 2:1:2

III. РЕШИТЕ ЗАДАЧИ

№1. Применяя сведения об относительных атомных массах химических элементов, вычислите массовые отношения элементов в угольной кислоте, химическая формула которой H 2 CO 3 .

№2. Определите массу кислорода, реагирующего без остатка с 3 г водорода, если водород и кислород в данном случае соединяются соответственно в соотношении 1 : 8?

№3. Углерод и кислород в углекислом газе соединяются в массовых отношениях 3 : 8.

Выведите химическую формулу углекислого газа

№4. Определите массу водорода, реагирующего без остатка с 48 г кислорода, если водород и кислород в данном случае соединяются в соотношеннии 1:8.

Источник