Карты с изображением способа ареалов

§ 3.9 Способ ареалов

Ареалом (от латинского «area» — площадь, пространство) называют область распространения какого-либо явления, например вида растений (рис. 3.27), животных, пахотных земель (см. рис. 3.31, а) и т. п. По характеру размещения явление в пределах своего ареала может быть непрерывным, сплошным (например, оледенение) или рассеянным (например, ареал возделывания хлопчатника).

Различают ареалы абсолютные и относительные. Абсолютным называют ареал, вне которого данное явление, например некоторый вид животных, не встречается совсем. Относительный ареал более узок — он охватывает территорию, на которой то же явление обладает определенными свойствами, например вид животных (белка, крот) имеет плотность распространения, достаточную для промысловой охоты.

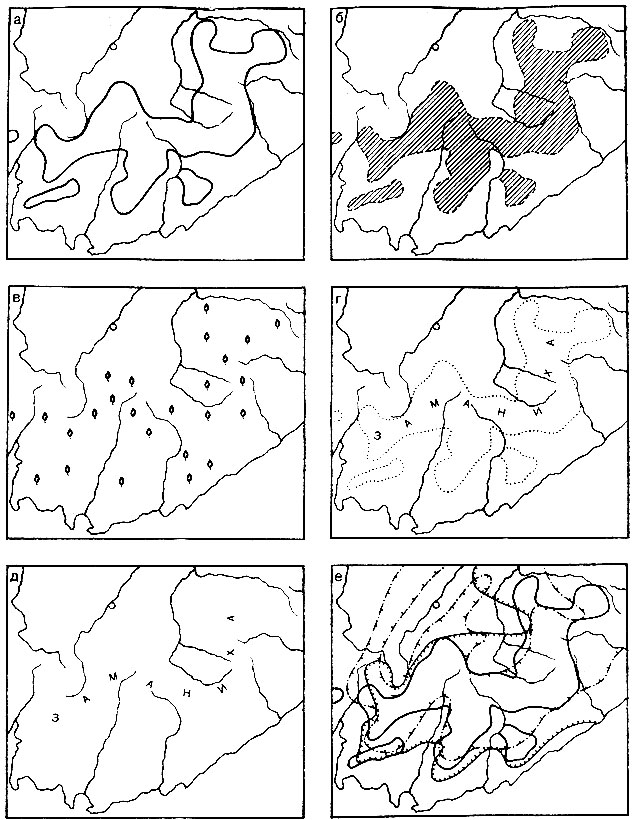

Для передачи ареалов на картах (см. рис. 3.27) используются различные приемы: ограничение ареалов сплошной или пунктирной линией определенного рисунка; окрашивание ареала; штриховка ареала; равномерное размещение в пределах ареала штриховых знаков, нередко без указания его границы; указания ареала надписью, раскинутой в его пределах, или отдельным рисунком (например, значок пингвин для обозначения колонии пингвинов).

Если ареал располагается в пределах картографируемого района только частично, то на карте он может выразиться одной незамкнутой линией (например, северная граница дуба на карте европейской части СССР). Приемы с четкой границей предпочтительны для точно установленных на местности ареалов, тогда как оформление без обводки удобно для ареалов схематических, лишь приближенно указывающих область распространения явления. Такая приближенность может быть результатом либо незнания действительных границ ареала, либо неопределенности границ в природе (например, у некоторых видов морских животных). Иногда в соответствии с назначением карты ареалы нарочито схематизируются для получения более простой и выразительной картины. Приближенное указание ареалов нередко встречается на общеэкономических картах, где группы или даже отдельные штриховые знаки показывают места распространения различных сельскохозяйственных культур.

Рис. 3.27. Различные приемы изображения ареалов (заманиха высокая, по Атласу ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР, 1976): а — граница ареала; б — штриховка ареала; в — значки без указания границы ареала; г — надпись и граница ареала; д — надпись без границы ареала; е — сочетание границ ареалов трех растений

Такие знаки-ареалы могут напоминать по форме символ значкового способа (см. § 3.2), хотя они к нему и не принадлежат. Знаки-ареалы обозначают площади, тогда как значки передают объекты, локализованные в «точках».

Многообразие приемов оформления ареалов (например, окрашивание ареалов, ограничение их линиями различного рисунка и цвета, применение ареальных значков и др.) позволяет сочетать на одной и той же карте ряд ареалов, даже если они перекрывают друг друга.

В качестве главного способа картографического изображения ареалы используются преимущественно на зоогеографических картах, показывающих области распространения различных видов животных (Атлас океанов, с. 247, Атлас Иркутской области, с. 96). Чаще они применяются в качестве вспомогательного, дополнительного способа. Например, на карте четвертичных отложений, исполненной качественным фоном, наносят ареалы различных оледенений, на карте магнитного склонения выделяют районы магнитных аномалий, на карте морских портов отмечают границы районов, к ним тяготеющих, и т. п. Столь же обычно соединение ареалов с внемасштабными знаками и точечным способом.

Некоторые ареалы можно рассматривать как частный случай способов качественного фона или изолиний. В первом случае ареал дает выборочную характеристику территории по качественному признаку как бы в результате использования одного из подразделений классификации, разработанной для качественного фона (выделение на карте области расселения какой-либо одной народности). Во втором случае ареал совпадает с изолинией, которая может быть единственной; например, ареал области, где не бывает средних суточных температур ниже 0 ° , ограничивается нулевой изотермой.

Иное положение занимают ареалы по отношению к внемасштаб-ным знакам, для которых ареал является обобщением, когда он ограничивает и заменяет собой группу внемасштабных знаков, сосредоточенных на некоторой территории (например, изображение ареала золотопромышленного района вместо нанесения значков отдельных золотых приисков).

Ареалы нередко сопровождаются количественными показателями, выражающими либо суммарную величину явления внутри каждого ареала, иногда в динамике (например, добычу золота по годам в каждом бассейне посредством диаграмм-столбиков, см. § 3.11), либо среднюю интенсивность явления в нем (например, количество деловой древесины в среднем на 1 га лесопокрытых площадей).

Источник

Методы изображения ареалов и проведения их границ — Ареал — Общая биогеография

Область распространения таксонов (преимущественно видов) и их комплексов (экосистем, биомов, ЦС и т. п.) по поверхности Земли называют ареал (от лат. area — площадь, пространство). Понятие ареала остается одним из основных понятий биогеографии. Со времён ботаника Alphonse Louis Pierre Pyramus de Candolle (1806—1893), после выхода в 1855 г. его классического труда “География растений” (русский перевод 1856) тщательное вычерчивание и изучение ареалов видов является первой стадией биогеографического исследования. Для части биогеографии, занимающейся изучением ареалов (не только видов и других таксонов, но и экосистем и т. п.), даже предложен особый термин — хорология. Рисование карт ареалов такой же инструмент для биогеографа, как микроскоп для морфолога. Только детально изучив и сравнив ареалы отдельных видов, можно приступать к установлению биогеографических выделов, и тем более к решению сложных проблем генезиса конкретных и элементарных биот. Важность карт обусловлена тем, что теоретически карта — это обобщение, объективно отражающее накопленный массив данных по распространению на поверхности Земли тех или иных явлений и лишённое субъективных интерпретаций. В рамках биогеографии основной объект, изображаемый на картах — ареалы.

“Ареал — это площадь (область) обитания вида” (Алёхин и др., 1961).

“Ареал. Определённая территория, населённая группой животных” (Дарлингтон, 1966: 30).

“Ареал — часть земной поверхности (акватории или территории), на которой распространён данный таксон. или какой-либо тип сообщества” (Кафанов, Кудряшов, 2000: 12—14). “Ареал — это часть земной поверхности или акватории, в пределах которой встречается данный вид организма” (Петров, 2001: 45).

“Географические ареалы — как тени в китайском театре теней, образуемые разными таксонами на экранах континентов: так же можно измерять, взвешивать и изучать поведение привидений” (Rapoport, 1982, цит. по: Gaston, Blackburn, 2000: 99).

Методы изображения ареалов и проведения их границ

Многие определители, монографии по отдельным таксонам или обзоры, равно как и книги и учебники по биогеографии содержат карты ареалов (range maps). Эти карты выглядят столь наглядно и понятно, что кажется странным желание остановиться на методике их построения. Попробуем всё же разобраться в том, как строят карты ареалов, и что в действительности на них изображено. Попутно будет дано несколько советов по методике построения карт, но желающие строить действительно понятные и наглядные карты должны обратиться к руководствами по картографии.

Самое беглое сравнение карт показывает, что они бывают разных типов, которые целесообразно рассмотреть отдельно. Для простоты изложения речь пойдет о картах видовых ареалов: черты карт ареалов таксонов более высокого ранга сходны, поэтому отдельно о них будет сказано только в особых случаях.

В действительности всё оказывается иначе, чем на самом деле. Научный фольклор

Картограмма — самый простой тип карты. На ней показано обитание вида (или количество таксонов) по отдельным районам, как правило никакого отношения к биологии не имеющим, например по странам. Для наглядности каждую территориальную единицу раскрашивают или штрихуют в соответствии числом таксонов так, чтобы сила расцветки или штриховки отражала эту интенсивность. С точки зрения биологической биогеографии — это самый неудачный способ изображения ареала, дающий самые большие искажения. Так, глядя на Рис. 2.1 создаётся впечатление что, например, в Амуре или Великих Американских озёрах водятся крокодилы, в действительности же их там нет. Такое впечатление создаётся из-за того, что в Китае и США крокодилы действительно водятся, но на юге этих стран, а отнюдь не по всей их территории.

Рис. 2.1. Картограмма, показывающее число видов крокодилов в разных странах.

Рис. 2.2. Точечная карта ареала полихеты Nothria hyperborea в Северном Ледовитом океане. По И.А. Жиркову (2001).

Рис. 2.3. Точечная карта ареала плауна баранца Lycopodium selago. По А.И. Толмачеву (1974).

Точечные карты (Рис. 2.2, 2.3, 2.8—2.10 и другие). Наглядный способ, показывающий отдельные нахождения видов. На картах массовых видов условные значки часто сливаются. Поэтому целесообразно использовать на картах в качестве значков самые простые геометрические фигуры (круг, хуже квадрат, ромб или треугольник). Для лучшей читаемости карты следует использовать залитые значки. Часто данные, проверенные и непроверенные авторами карт, показывают значками одной формы, но различной заливки: залитые и незалитые. Поскольку залитые лучше видны, их лучше использовать для просмотренных данных, нагляднее показывая весомый вклад автора. Легче всего читаются карты, на которые нанесены данные только по одному виду. Плохо читаются карты, где авторы стремятся на одной карте дать слишком много информации, например по находкам слишком большого числа видов (Рис. 2.4).

Рис. 2.4. Пример плохо читающейся точечной карты ареалов.

На карте использовано 16 различных значков, четыре цифры и знак вопроса. В результате понять что-либо практически невозможно. По Codreanu (1961) из Udvardy (1969).

Казалось бы, точечный способ идеален для картирования ареала, даже, несмотря на то, что многие виды могут быть встречены далеко за пределами области их нормального обитания, что создаёт впечатление о том, что ареал значительно шире, чем в действительности. Вероятно, это случается просто для того, чтобы, как заметил Longhurst (1998), запутать биогеографов. Но этот способ имеет существенные недостатки, которые суть продолжение его достоинств. Точечные карты дают наглядное представление о действительном ареале вида только при большом количестве данных, равномерно распределённых по анализируемой площади, чего на практике никогда не бывает. В реальности, поскольку каждая точка соответствует находке вида, густота точек на карте отражает различия интенсивности исследований в разных частях ареала вида, а не действительное распределения вида, как это кажется. На Рис. 2.2 Баренцево море практически залито, тогда как в сибирских морях точки расположены редко, что связано с малочисленностью данных, а не редкостью вида. На Рис. 2.3 показано не только распространение вида, но и хорошо видна граница СССР, поскольку данных по территории СССР гораздо меньше. Такой недостаток, казалось бы, можно было бы исправить, нанеся другими значками на карту данные по тем местам, где вид не обнаружен. На самом деле этого делать нельзя, поскольку, если обнаружение вида достоверно свидетельствует о том, что он встречается в данном месте, то необнаружение не свидетельствует о том, что вида там нет, а лишь о том, что его не нашли.

От точечного способа, показывающего отдельные нахождения, можно перейти к площади ареала, увеличивая размер точек, пока они не сольются. Существуют различные способы вычисления оптимального радиуса значков. Однако они не учитывают реальных свойств собранных данных (разная интенсивность сбора, кружево ареала и т.п.). Использование их может только придать наукообразность, не более.

“Специальных научных или технических приёмов проведения границ ареалов нет. Делается это или формально соединением крайних точек. или проводится экстраполяция” (Тупикова, Комарова, 1979: 154).

“Проведение экстраполяции очень редко опирается на объективные критерии и в значительной степени остаётся интуитивной, если не сказать произвольной” (Тупикова, Комарова, 1979: 142).

Контурные карты (outline maps). На карте проводят границу ареала, включающую все известные находки (Рис. 1.50 и 1.51). На более корректном варианте контурных карт наносят хотя бы точки, на основе которых проведены границы ареала (Рис. 2.5), но обычно этого не делают. Контурные карты лишены недостатков точечных карт, связанных с неравномерным распределением данных по ареалу вида, но они имеют свои. Основной их недостаток обусловлен тем, что карта утверждает, что вид встречается на оконтуренной площади и отсутствует за её пределами. Однако точное положение границы определяют на местности лишь в исключительных случаях. Ареал, граница которого проведена путём соединения крайних точек нахождения, всегда меньше действительного. Практически всегда положение границы на карте основано на экстра- и интерполяциях, и контурные карты ареалов в сущности представляют собой по образному выражению А.И. Толмачева “произвольные картинки” (Толмачев, 1962: 20, 1974: 30). Степень такого произвола ограничивают только представления автора, поскольку не существует никаких объективных методов проведения границ ареалов. Между правомочными и правдоподобными экстраполяциями лежит дистанция огромного размера. Ареал, изображённый точечным методом, является представлением имеющихся данных на карте. Любая биологическая интерпретация точечного ареала — это анализ причин наблюдаемого ареала, основанный на каких-то теоретических представлениях. Экстраполяция требует предварительного выявления индикаторов, по которым больше данных, чем по распространению вида, и с которыми это распространение связано. В одних случаях такие индикаторы обнаружить легко, тогда как в других случаях (большинстве) их не удаётся найти и после самых тщательных исследований. Кроме того, необходимо помнить, что на географических картах достаточно точно нанесены только горизонтали. Все остальные показатели, в том числе и используемые как индикаторы для экстра- и интерполяций при проведении границ ареалов (например, данные по температурам и течениям), тоже наносят с той или иной долей экстра- и интерполяции, иногда очень значительной, а также генерализации. Это существенно увеличивает погрешность в проведении границ ареалов даже в том весьма редком случае, когда выявлены действительные факторы, определяющие распространение вида.

Рис. 2.5. Пример хорошо документированной контурной карты ареала.

Каждая обозначенная цифрой точка на границе ареала является документированной и критически оцененной. Кружками обозначены большие участки на границе с документированным размножением. По Stresemann et al. (1967) из Udvardy (1969).

При проведении границы ареала на контурных картах очень редко вспоминают о существовании стерильных областей выселения, в пределах которых вид, хотя и обнаруживают, но которые не следует включать в ареал вида (см. ниже). Карта на Рис. 2.5 — редкое исключение. Отдельную проблему представляет кружево ареала и рефугиумы (см. ниже).

Следует различать фактический ареал вида и потенциальный. Это различие соответствует понятиям фундаментальной и реализованной ниши. Фактический ареал вида обычно значительно меньше потенциального. Здесь опять надо отдельно рассмотреть взгляды континуалистов и структуралистов, поскольку их представления о формировании и структуре ареала сильно различаются.

Кроме точечных и контурных карт (и их комбинаций), на которых изображают только ареал вида, существуют карты, показывающие размещение различных характеристик вида внутри ареала. Для качественного построения таких карт советую обратиться к учебникам или пособиям по картографии. Необходимо лишь помнить, что большинство показателей при картировании требуют экстра- и интерполяций, результаты которых зависят от представлений исследователя об ареале вида и неодинаковы у континуалистов и структуралистов. Рассмотрим эти различия.

Библиотека образовательных материалов для студентов, учителей, учеников и их родителей.

Наш сайт не претендует на авторство размещенных материалов. Мы только конвертируем в удобный формат материалы из сети Интернет, которые находятся в открытом доступе и присланные нашими посетителями.

Если вы являетесь обладателем авторского права на любой размещенный у нас материал и намерены удалить его или получить ссылки на место коммерческого размещения материалов, обратитесь для согласования к администратору сайта.

Разрешается копировать материалы с обязательной гипертекстовой ссылкой на сайт, будьте благодарными мы затратили много усилий чтобы привести информацию в удобный вид.

© 2014-2021 Все права на дизайн сайта принадлежат С.Є.А.

Источник