Кадастр недвижимости

С.А. Атаманов С.А. Григорьев

Учебно-справочное пособие для кадастровых инженеров

Последние обсуждения по этой теме на сайте Ассоциации кадастровых инженеров Cadastre.ru:

Ваш браузер не поддерживает фреймы.

Прокомментируйте или задайте вопрос на портале Cadastre.ru

Последние обсуждения по этой теме на сайте Ассоциации кадастровых инженеров Cadastre.ru:

Ваш браузер не поддерживает фреймы.

Прокомментируйте или задайте вопрос на портале Cadastre.ru

По вопросам выполнения геодезических и кадастровых работ, оформления земельных участков, проведения земельных экспертиз обращайтесь на сайт НПО МИИГАИК или по телефону (495) 774-88-15.

7.4.2. Картометрический и фотограмметрический методы

Картометрический метод заключается в определении координат межевых знаков по картографическому материалу. Выбор масштаба картографического материала зависит от требуемой точности. Как правило, используются карты крупного масштаба: 1:100 — 1:5000.

На картографическом материале, как правило, отображается квадратная координатная сетка зональной системы плоских прямоугольных координат. Стороны квадратов этой сетки обычно выражаются целым числом киллометров, поэтому ее называют километровой сеткой. Линии километровой сетки, проведенные с севера на юг параллельны осевому меридиану зоны (ось X), а линии, проведенные с запада на восток — параллельны экватору (ось Y).

Рассмотрим рисунок 47  . Для определения плоских прямоугольных координат точки на карте находят квадрат километровой сетки в котором она находится, а затем опускают из точки перпендикуляры к сторонам квадрата. С помощью масштаба картографического материала определяют длины перпендикуляров. Зная значение координат линий квадрата километровой сетки вычисляют искомые значения координат точки.

Фотограмметрический метод заключается в определении координат межевых знаков по снимкам, полученным в результате дистанционного зондирования Земли.

Согласно Приказу Роскартографии от 26.01.2000 N 10-пр «Виды и процессы геодезической и картографической производственной деятельности. Термины и определения. ОСТ 68-14-99»

Фотограмметрия — научная дисциплина и область техники, задачей которой является получение метрической, спектральной и семантической информации по снимкам.

Фотограмметрическая съемка — съемка, результатом которой являются фотографические изображения в визуализированном или цифровом виде, пригодные для целей последующей фотограмметрической обработки.

При определении местоположения характерных точек, совмещенных с контурами географических объектов, изображенных на карте (плане) или аэрофотоснимке, СКП принимается равной Мt = К*М. Где М – знаменатель масштаба карты или аэроснимка.

для фотограмметрического метода К принимается равным графической точности (например, при определении местоположения характерных точек по фотоснимкам – 0,0001 м);

для картометрического метода:

- для населенных пунктов К принимается равным 0,0005 м;

- для земель сельскохозяйственного и иного назначения К принимается равным 0,0007 м.

(Проект Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке»)

© С.А. Атаманов С.А. Григорьев 2005 — 2013

Все права защищены согласно российскому законодательству. Вся информация, размещённая на данной веб-странице, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения авторов. Разрешается частичное цитирование с обязательным указанием ссылки на источник.

Источник

Использование аналитического, картометрического и фотограмметрического методов

Автор: Дехканова Н.Н., к.э.н., начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

Мы рассмотрим лишь три из пяти методов, использование которых законодательно установлено при определении координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном участке. Это картометрический, фотограмметрический и аналитический методы.

Разговор коснётся заполнения реквизитов «1» и «2» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчётах» межевого/технического плана в части указания одного из трёх рассматриваемых методов определения координат, который может применяться при осуществлении кадастровых работ, а также формул для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ при использовании данных методов.

Законодательную основу рассматриваемых вопросов составляют положения:

- Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре);

- Приказа Минэкономразвития РФ от 28.07.2011 №375 «Об определении требований к картам и планам, являющимся картографической основой государственного кадастра недвижимости» (далее – Приказ №375);

- Приказа Минэкономразвития России от 13.11.2015 №848 «Об утверждении требований к картам и планам, являющимся картографической основой Единого государственного реестра недвижимости, а также к периодичности их обновления» (далее – Приказ №848);

- Приказа Минэкономразвития России от 24.11.2008 №412 (ред. от 12.11.2015) «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» (далее – Приказ №412);

- Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 №40651) (далее – Приказ №921);

- Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2010 №403 (ред. от 04.12.2015) «Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2011 №693 (ред. от 25.02.2014) «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 10.02.2012 №52 (ред. от 03.12.2015) «Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 17.08.2012 №518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке» (далее – Приказ №518);

- Письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 14.10.2015 №10-3613-КЛ «О рассмотрении обращения»;

- Письма Роснедвижимости от 03.03.2008 №ВК/0834@ «О выдаче заинтересованным лицам сведений государственного кадастра недвижимости»;

- ГКИНП-05-029-84. Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 (утв. ГУГК СССР);

- ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (утв. ГУГК СССР 05.10.1979);

- ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов.

Перейдём теперь к вопросу использования картометрического метода.

Что предусматривает данный метод? Естественно, использование некой картографической основы.

В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона о кадастре картографической основой государственного кадастра недвижимости (далее – картографическая основа кадастра) являются карты, планы, требования к которым определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

Приказом №375 утверждены «Требования к картам и планам, являющимся картографической основой государственного кадастра недвижимости».

Важно! Документ утрачивает силу с 01.01.2017 в связи с изданием Приказа №848.

Если сегодня в соответствии с пунктом 2 Приказа №375 картографической основой кадастра являются:

1. карты (планы), представляющие собой фотопланы местности масштаба 1:5000, созданные на основе данных дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью 0,5м (космическая съёмка, аэрофотосъёмка), не содержащие сведений, отнесённых к государственной тайне, созданные в картографической проекции и системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;

2. карты (планы), представляющие собой цифровые топографические карты и планы, не содержащие сведений, отнесённых к государственной тайне, сформированные в векторной форме, созданные в государственной системе координат.

То в соответствии с пунктом 2 Приказа № 848 картографической основой будут:

1. фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические планы масштаба 1:2000 – для территории населённых пунктов, и только при их отсутствии допускается использовать фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические планы масштабов 1:5 000 и 1:10 000;

2. фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические карты масштаба 1:10000 и масштаба 1:25000 – для экономически освоенных территорий, территорий повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и приграничных территорий, а при их отсутствии допускается использовать цифровые топографические карты масштаба 1:50000;

3. цифровые топографические карты масштаба 1:50000, 1:100000 – для территорий за границами населённых пунктов.

Что мы имеем на сегодняшний день?

В ряде субъектов РФ имеются созданные в разное время различными организациями ортофотопланы, отнесённые большей частью к документам государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Ещё в письме Роснедвижимости от 03.03.2008 №ВК/0834@ «О выдаче заинтересованным лицам сведений государственного кадастра недвижимости» было отмечено, что материалы геодезических и картографических работ не относятся к документам государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Следовательно, создаваемые Роснедвижимостью и передаваемые ею в территориальные органы Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации цифровые ортофотопланы в силу закона причисленные к материалам государственного картографо-геодезического фонда, являются единой картографической основой кадастра и предназначены в первую очередь для создания кадастровых карт различной тематической направленности.

Как это понимать? Кто может пользоваться картографической основой кадастра?

Что могут и должны использовать кадастровые инженеры в своей деятельности?

В соответствии с пунктом 1 Приказа №375 картографическая основа кадастра создается в целях составления и ведения кадастровых карт, а также предоставления сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН). Кто осуществляет эти полномочия? Конечно же, орган, осуществляющий кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости (на сегодняшний день это ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалы) [1] .

Состав сведений ГКН об объекте недвижимости указан в статье 7 Закона о кадастре, при этом в указанной статье приведён исчерпывающий список.

Важно! Данные ортофотопланов не являются сведениями государственного кадастра недвижимости, как и данные инвентаризационных планов, поэтому при обращении заинтересованных лиц орган кадастрового учёта выдаёт сведения ГКН в виде кадастровых планов территорий, а не копии цифровых ортофотопланов. И это правильно!

Поэтому неверно будет считать, что картографическая основа кадастра – это именно та основа, которая предназначена для деятельности кадастровых инженеров при выполнении работ по определению координат картометрическим методом.

Что же тогда использовать в качестве картографического материала для определения координат?

Рассмотрим сначала требования к точности определения координат картометрическим методом.

Для использования картометрического метода определения координат необходимо иметь картографический материал, основной частью которого является картографическое изображение. В качестве картографической основы кадастровых работ используются: государственные топографические карты различных масштабов, крупномасштабные планы городов или планы городов, создаваемые силами муниципальных управлений по архитектуре и градостроительству (масштабы 1:200 – 1:10000), ортофотопланы, планы лесоустройства масштабов 1:25000 и 1:10000, планы землеустройства различных масштабов.

Исходный картографический материал может быть представлен на бумажном и электронном носителе. Картографический материал на бумажном носителе представлен бумажными листами карт и планов, планами на жёсткой основе (фанера или алюминий) и картографическим изображением, построенным на пластике.

Определение уникальных характеристик точек (координат) связано с математической основой карты или плана. Согласно географической энциклопедии математическая основа карт и планов отражает геометрические законы построения карты и геометрические свойства изображения, обеспечивает возможность измерения координат, нанесения объектов по координатам, достаточно точные картометрические определения длин, площадей, объёмов, углов и др. К математической основе относят также проекцию карты, координатные сетки (географические, прямоугольные и иные) и масштаб.

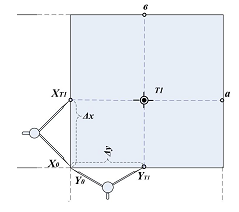

Для определения координат точки Т1 (рисунок 1) необходимо восстановить перпендикуляры на соответствующие стороны координатной сетки, измерить отрезки и вычислить координаты по формулам:

где X0, Y0 – координаты юго-западного угла квадрата координатной сетки;

Δx, Δy – измеренные приращения координат.

Рис. 1. Определение координат точки с использованием координатной сетки

Согласно пункту 12 Приказа №518 при определении местоположения характерных точек, изображенных на карте (плане), величина средней квадратической погрешности зависит от категории земель и разрешённого использования земельных участков и принимается равной 0,0005м в масштабе карты (плана).

В этой связи средняя квадратическая ошибка определения положения точки может быть выражена формулой:

где M T1 – средняя квадратическая ошибка определения положения точки;

mXT1, mYT1 – средние квадратические ошибки определения координат X, Y точки Т1 соответственно.

Как правило, средние квадратические ошибки равны и формула (2) преобразуется к виду:

Согласно пункту 24 «Основных положений по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000» (ГКИНП-05-029-84) точность нанесения координатной сетки не должна превышать 0,2мм в масштабе картографического материала. Минимизировать ошибки восстановления перпендикуляров можно путём контрольных измерений отрезков на противоположных сторонах квадрата координатной сетки (до точек a и b, см. рис.1) или другими способами.В свою очередь средние квадратические ошибки определения координат X, Y зависят от точности нанесения координатной сетки, точности восстановления перпендикуляра к стороне квадрата координатной сетки и точности измерения линейных отрезков.

Принимая во внимание вышесказанное, средние квадратические ошибки могут быть определены по формуле:

где m 0 – средняя квадратическая ошибка положения координатной сетки;

mΔX, ΔY – средняя квадратическая ошибка измерения отрезков.

Значения длин отрезков перпендикуляров на практике можно получить, используя в качестве технического средства измерения поперечный масштаб или линейку с миллиметровыми делениями. Точность измерений в случае применения поперечного масштаба, определяется ценой наименьшего деления, которое соответствует 0,1 величины основания поперечного масштаба. Основание поперечного масштаба принято равным двум сантиметрам. Величину точности измерения линейкой принимают равной точности графических определений – 1мм.

Но эти методы на практике сейчас применяются крайне редко, наиболее распространено определение координат методом, так называемой, электронной сколки, т. е. «оцифровки» чертежей, планов, карт и ввода этой информации в компьютер в виде растрового или векторного формата. Сканер также оцифровывает исходное изображение и с помощью соответствующих программ может превращать изображения в векторную форму. При снятии координат чертежа или карты местности оцифровываются только нужные, выбранные точки и линии.

Разрешающая способность и точность цифровой картографической продукции (далее – ЦКП) – это две её основные характеристики. Разрешающая способность – это минимальный шаг, с которым картографическая основа позволяет считывать координаты. Точность – это погрешность снятия координат, определяемая как отклонение измеренных значений координат точки от значений координат, полученных при наложении на исходный копируемый документ идеальной координатной сетки. Чем выше разрешающая способность, тем выше точность.

Точность существующих цифровых карт/планов колеблется в пределах от 0,005 до 0,03 дюйма. На результат работы также влияет точность действий исполнителя работ. В среднем хороший специалист вносит погрешность не более 0,004 дюйма » 0,0001м (1 дюйм = 2,54 сантиметра).

Точность цифровых ортофотопланов определяется: масштабом исходных фотоснимков; ошибками элементов внутреннего, взаимного и внешнего ориентирования исходных фотоснимков или их растровых полутоновых изображений; ошибками цифровой модели рельефа; величиной пикселя сканирования исходных фотоснимков и др [2] .

В таблице 1 представлены величины средних квадратических ошибок для различных способов измерений.

Значения средних квадратических ошибок определения

координат для различных способов измерения

Источник