- КАРТОГРАФИ́ЧЕСКИЕ СПО́СОБЫ ИЗОБРАЖЕ́НИЯ

- База знаний

- §11. ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА

- Презентация по теме «Способы изображения рельефа на картах» (выполнили студенты группы 720-Б Колесников Р.Р., Шкарин А.Е., Пелепец С.С.)

- Дистанционное обучение как современный формат преподавания

- География: теория и методика преподавания в образовательной организации

- Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС

- Оставьте свой комментарий

- Безлимитный доступ к занятиям с онлайн-репетиторами

- Подарочные сертификаты

КАРТОГРАФИ́ЧЕСКИЕ СПО́СОБЫ ИЗОБРАЖЕ́НИЯ

В книжной версии

Том 13. Москва, 2009, стр. 242

Скопировать библиографическую ссылку:

КАРТОГРАФИ́ЧЕСКИЕ СПО́ СОБЫ ИЗОБРАЖ Е́НИЯ, системы условных обозначений, применяемые при создании карт, для показа пространственного размещения объектов, явлений, процессов, их сочетаний, связей и развития. В этих целях используются многочисленные и разнообразные картографич. символы, имеющие разл. форму, размер, цвет, его насыщенность, ориентировку и внутр. структуру знака и т. п. Они обобщены и систематизированы в относительно небольшое число основных К. с. и. (см. карту Картографические способы изображения), которое увеличивается на анимационных картах за счёт добавления динамич. переменных: движения, мигания знаков, изменения цвета и т. д. (см. также Картографическая анимация ).

Источник

База знаний

§11. ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА

Рельефом называется совокупность пространственных форм (неровностей) земной поверхности. Рельеф — один из важнейших элементов географической среды. Он оказывает существенное влияние на перераспределение тепла и влаги, характер миграции химических элементов и, следовательно, на свойства почв и растительности, определяя таким образом ландшафтные особенности территории. С другой стороны, размещение населенных пунктов, путей сообщения, промышленных и энергетических сооружений, а также условия сельскохозяйственного производства (экспозиция склонов, смыв почв, возможность механической обработки земли и др.) во многих случаях обусловливаются характером рельефа земной поверхности. При боевых действиях учет особенностей рельефа необходим для определения возможностей открытого передвижения, маскировки, условий проходимости и т. п.

Способ изображения рельефа на карте. Задача отображения рельефа на картах весьма сложна, поскольку на плоском листе бумаги должны быть показаны объемные, выпуклые и вогнутые формы, их высоты, размеры, крутизна склонов. Изображение рельефа должно быть измеримым.

На топографических картах рельеф изображают с помощью горизонталей, которые дополняются указанием высот характерных точек местности и условными знаками отдельных элементов и форм рельефа.

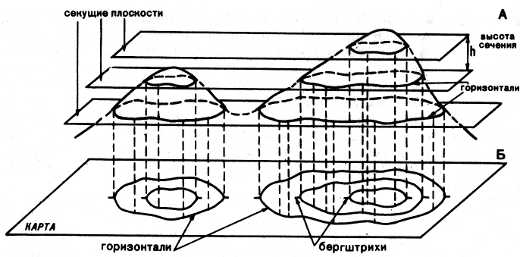

Горизонталь — это воображаемая линия на физической поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую высоту над уровнем моря, т.е. абсолютная высота вдоль каждой горизонтали постоянна. Если рассечь какую-то форму рельефа горизонтальными плоскостями, как показано на рисунке 30, А, каждая линия сечения будет иметь постоянную высоту; она таким образом является горизонталью.

Рис. 30. Принцип образования горизонталей

Секущие плоскости строят через равные промежутки по высоте, и полученные линии сечения проектируют отвесными лучами на общую плоскость (карту). Так на карте получают изображение рельефа системой горизонталей в виде замкнутых кривых линий (рис. 30, Б). Очертания горизонталей, очевидно, обусловлены внешним обликом форм рельефа, а их количество на данной карте — наибольшей разностью высот на картографируемой территории.

Рис. 31. Элементы ската (А). Отражение элементов ската с помощью горизонталей на карте (Б)

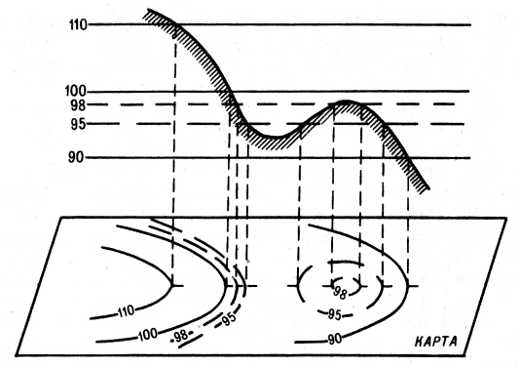

Разность высот двух соседних основных горизонталей называется высотой сечения рельефа. На рисунке 31, А показан разрез участка земной поверхности вертикальной плоскостью. Секущие горизонтальные поверхности проведены через 10 м по высоте и имеют отметки 90, 100, 110, 120 и 130 м. Высота сечения h равна 10 м. Линии сечения земной поверхности горизонтальными плоскостями затем спроектированы на общую горизонтальную поверхность (рис. 31, Б), т.е. карту. Промежутки на карте между двумя соседними горизонталями называются заложением d. Заложение всегда меньше, чем расстояние S между теми же точками на склоне (скате).

Крутизна ската выражается через угол наклона α. При постоянной высоте сечения h изменение крутизны ската влечет изменение заложения: чем больше угол наклона, тем меньше заложение на карте. Связь между элементами ската выражается математически: d = S·cosα ; h = S·sinα ; h = d·tgα ; d = h·tgα.

Величина наклона земной поверхности (крутизна ската) часто характеризуется не через угол α, а уклоном i. Уклон — это отношение величины превышения местности к тому горизонтальному протяжению, на каком оно наблюдается: i =h/d= tgα. Уклон выражается обычно десятичной дробью в тысячных долях (или в процентах). Так, при уклоне дороги, равном 0,015, на отрезке в 1000 м подъем составит 15 м. Уклон железнодорожного полотна на сложных участках показан на специальных табличках, установленных на столбах около дороги.

От высоты сечения зависит детальность изображения рельефа на карте. При редких секущих плоскостях, т.е. при большой высоте сечения ряд особенностей форм земной поверхности не будет отражен. Например, в нижней части склона, показанного на рисунке 31, А, имеются повышения и понижения, которые не изобразились на карте. Поэтому на детальных картах высота сечения берется меньшей, а с уменьшением масштаба высота сечения увеличивается.

На советских топографических картах применяют стандартные высоты сечения рельефа. Например, при картографировании равнинных и всхолмленных территорий приняты следующие высоты сечения: на карте масштаба 1:25 000 — 5 м, 1:50 000 — 10 м, 1:100 000 — 20 м. Горизонтали, имеющие стандартную разность высот, называются основными. Горизонтали проводят сплошными тонкими коричневыми линиями.

Указание о принятой на данной карте высоте сечения дается под линейным масштабом карты в виде фразы «Сплошные горизонтали проведены через…».

Абсолютные высоты отдельных горизонталей, т.е. их отметки, подписываются в специальных разрывах горизонталей. При этом верх цифр направлен в сторону повышения ската. На картах для большей наглядности утолщается каждая пятая горизонталь, высота которой всегда соответствует упятеренной высоте сечения рельефа на данной карте.

На пологих склонах иногда расположены важные детали рельефа (западины, возвышения, уступы), которые при стандартной высоте сечения не отразятся на карте. Пример тому — нижний участок склона между горизонтальными 90 и 100 м на рисунке 31, Л. В этих случаях между основными секущими плоскостями вводят дополнительные и образующиеся при этом горизонтали показывают на карте прерывистыми линиями. Обычно дополнительные сечения проводят посередине между основными и полученные горизонтали называют полугоризонталями. Если и их недостаточно для выявления особенностей рельефа, проводят вспомогательные горизонтали (примерно через четверть высоты сечения), обозначаемые еще более короткими штрихами.

Рис. 32. Изображение рельефа горизонталями: основными (90, 100, 110 м), дополнительной (95 м), вспомогательной (98 м)

Участок склона между основными горизонталями 90 и 100 м на рисунке 31, Б выглядит длинным и пологим, хотя в действительности он осложнен повышением. На увеличенном рисунке того же участка (рис. 32) построены дополнительные секущие плоскости и проведены полугоризонталь 95 м и вспомогательная горизонталь 98 м, которые и отобразили на карте более детально строение ската.

Высотными отметками называются подписи абсолютных высот в метрах высших точек вершин, низших точек впадин, точек на перегибах склонов. Нередко отметки даются для ориентиров (перекрестки дорог, отдельные здания и др.). Абсолютная высота зеркала воды в реке или озере называется урезом воды, ее значение проставляется на береговой линии водных объектов.

Для показа на картах ряда форм рельефа, не выражающихся горизонталями в масштабе карты, применяют условные обозначения. Таковы изображения курганов, скал-останцев, отдельно лежащих камней, оползней, осыпей из песка, камней или щебня, а также оврагов, карстовых воронок, промоин, крутых обрывов и задернованных уступов. Кроме того, знаками синего цвета характеризуются фирновые поля, ледники, ледяные обрывы и другие проявления современного оледенения.

Некоторые из этих знаков сопровождаются количественными показателями. Например, даются высота обрывов, ширина и глубина оврагов в метрах. Искусственные формы рельефа (насыпи, выемки, и др.) показывают на картах знаками черного цвета, изображение природного рельефа дается коричневым цветом.

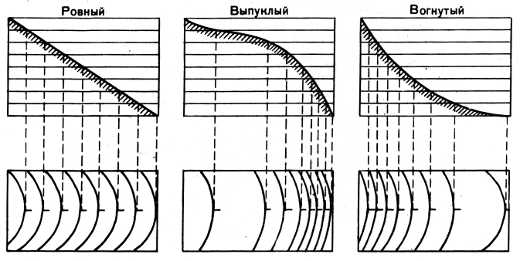

Основные элементы и формы рельефа. Рельеф земной поверхности слагается скатами (склонами) различной формы и крутизны; схематически выделяют склоны прямые и изогнутые в плане, а также склоны прямые (ровные) и изогнутые в профиле. Их изображения на карте отличаются формой горизонталей и характером чередования заложений разной величины (рис. 33).

Рис. 33. Схематическое изображение горизонталями основных форм склонов

При встрече двух скатов возникают линии перегиба рельефа: водораздельная и водосборная линии, бровка и подошва ската. Водораздельная линия образуется на выпуклой форме рельефа при встрече двух склонов противоположного направления; на ней происходит переход от подъема к спуску. Водосборная линия, или тальвег,— линия перегиба склонов противоположного направления на вогнутой форме рельефа; на ней происходит переход от спуска к подъему. Бровка — это линия стыка горизонтальной площадки или пологого ската с более крутым скатом. Подошва — это линия перехода от более крутого склона к менее крутому или к горизонтальной площадке. На бровке и подошве изменяется крутизна, а не направление ската. Линии перегиба рельефа в природе обычно бывают изогнутые и наклонные.

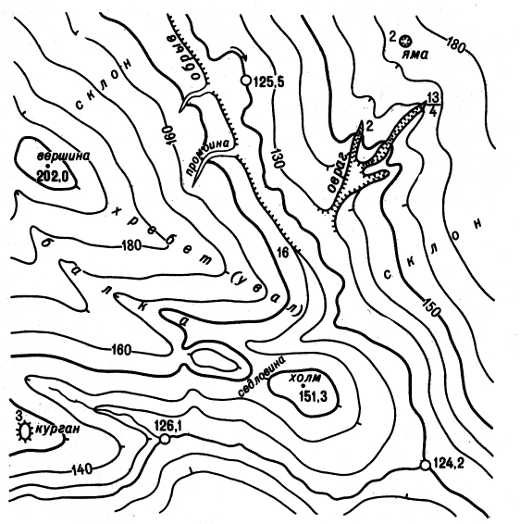

Несложные сочетания скатов образуют простые формы рельефа. К ним относятся положительные формы, возвышающиеся над окружающей местностью,— гора (холм), простой хребет (увал), уступ и отрицательные, вогнутые формы — впадина, долина (лощина, балка), прогиб склона.

Гора — куполообразное поднятие с более или менее крутыми склонами, в нижней части окаймляемыми подошвой — линией перехода скатов горы к окружающей местности. Гора, так же как и меньшая форма рельефа — холм, изображается замкнутыми горизонталями с бергштрихами, направленными наружу от них (рис. 34). Впадина образуется более или менее крутыми замкнутыми склонами, идущими вниз от бровки, и заканчивается дном с самой низкой точкой впадины. Небольшие неглубокие впадины называют часто блюдцами, а конусообразные углубления — воронками. Впадина, как и гора, изображается на карте замкнутыми горизонталями, но бергштрихи от горизонталей направлены внутрь впадины (см. рис. 34).

Рис. 34. Изображение форм рельефа участка местности с помощью горизонталей, высотных отметок и условных знаков

Простой хребет образован двумя склонами, идущими вверх от подошвы и смыкающимися по водораздельной линии. На карте хребты изображаются системой вытянутых V-образных горизонталей, выпуклости которых обращены вниз по склону. Долина, так же как лощина и балка, ограничена двумя склонами, идущими вниз от бровок и дающими при смыкании линию тальвега. Это вытянутая, понижающаяся в одном направлении вогнутая форма. По дну долины течет постоянный водоток. Долина (как и лощина) изображается на карте системой V-образных горизонталей, обращенных выпуклостью вверх по склону.

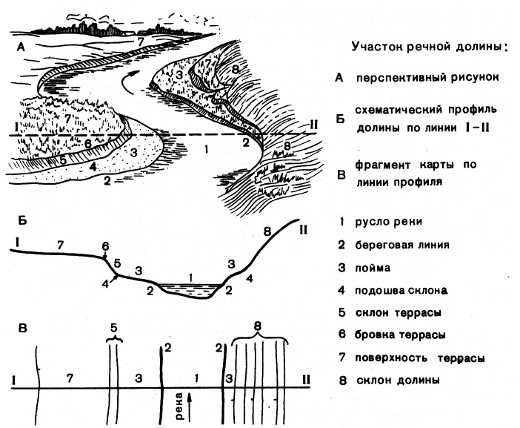

На рисунке 35 представлено перспективное изображение участка речной долины с обозначением ее частей, поперечный разрез долины, а ниже — схематическое изображение горизонталями полосы речной долины вдоль линии профиля. Редкие горизонтали на поверхности террасы сменяются сгущением горизонталей на участке 6—5—4. Склон и горизонтальная площадка, например пойма, образуют перегиб склона (участок 5—4—3); в этом случае после сгущения горизонталей следует их заметное разрежение.

Рис. 35. Участок речной долины

Рассмотренные выше формы не встречаются в природе изолированно, обычно они сочетаются, переходят одна в другую и образуют более сложные комплексы форм. Например, когда в хребет или увал с противоположных сторон врезаются две долины или лощины, на водоразделе образуется прогиб, называемый седловиной, наиболее пониженная точка которой является перевалом.

Итак, изображение рельефа горизонталями позволяет распознать по карте формы и элементы рельефа, а также получить целый ряд его количественных характеристик. С уменьшением масштаба карт уменьшается подробность изображения рельефа, так как увеличиваются высоты сечения, с карты снимаются изображения более мелких форм, рисунок горизонталей все более обобщается (сглаживается) . Для ряда форм рельефа применяют внемасштабные условные знаки. Так происходит обобщение, т.е. генерализация изображения рельефа.

Источник

Презентация по теме «Способы изображения рельефа на картах» (выполнили студенты группы 720-Б Колесников Р.Р., Шкарин А.Е., Пелепец С.С.)

Описание презентации по отдельным слайдам:

Подготовили: Колесников Р.Р., Шкарин А.Е., Пелепец С.С. ГАПОУ БМТ группа 720-Б 21.02.08 Прикладная геодезия Преподаватель: Смирнов А.В. 2019 Способы изображения рельефа на картах

Горизонтали Горизонтали — основной способ изображения рельефа на топографических картах. Горизонталь — это линия, соединяющая одинаковые отметки высот. Дополняются горизонтали бергштрихами (короткими черточками, перпендикулярными к горизонталям, указывающими направление склона), подписями отметок абсолютных высот, характерных точек местности и некоторых горизонталей. Главным достоинством этого способа является то, что по горизонталям можно осуществлять различные картометрические работы: определять абсолютные высоты точек и превышений одних точек над другими, крутизну и направление склонов и др. Правильно подобранная высота сечения рельефа на карте позволяет очень наглядно передать характер рельефа и степень его расчлененности. Поэтому этот способ сегодня используют на государственных топографических картах.

Отметки высот Отметки высот указывают высоту над уровнем моря наиболее характерных точек местности. Высоты отдельных точек рельефа на картах подписывают цифрами черного цвета. Отметки высот позволяют быстро находить наибольшие высоты рельефа по трассе полета и определять относительное превышение одних точек местности над другими.

Способ отмывки Способ отмывки применяется для изображения рельефа в горных районах посредством оттенения неровностей местности. Тени накладывают темно-серой краской на юго-восточных скатах, предполагая, что источник освещения находится в северо-западной части карты. Чем местность выше и крутизна ската больше, тем окраска темнее и наоборот. При отмывке изображение рельефа на карте получается более отчетливым и наглядным, что позволяет быстро определять общий характер местности и взаимное расположение неровностей.

Гипсометрический способ Гипсометрический способ изображение рельефа заключается в том, что изображаемый рельеф раскрашивается послойно красками различного тона от бледно-желтого до темно-коричневого. Тон окраски зависит от высоты рельефа. Чем выше рельеф, тем темнее тон и наоборот. Установленная шкала тонов (гипсометрическая таблица) наносится на нижнем обрезе карты. При помощи этой шкалы и тона раскраски можно определить общую высоту рельефа в данном месте карты.

Картинный (перспективный) способ Этим способом рельеф изображался на старых картах в виде примитивных рисунков возвышенностей, гор, хребтов. Рельеф изображался так, как его видели. Для большей наглядности горы покрывались тенями. Для него не обязательно знать абсолютные или относительные высоты, крутизну склонов, а достаточно передать перспективное изображение рельефа. Наглядность и простота — главные достоинства картинного способа отображения рельефа на картах, но, конечно, геометрическая точность таким образом не может быть передана. В настоящее время данный способ применяется на тех картах, где требуется наглядность, а не точность, и поэтому его в первую очередь используют на детских картах.

Штриховой способ Картинное изображение рельефа в XVIII в. в первую очередь перестало удовлетворять военных, основных потребителей карт. Они должны были быстро получать по картам точное представление о крутизне склонов, пересеченности местности, характере рельефа в целом. Поэтому был предложен новый способ изображения рельефа — триховой. Недостатком способа являлось то, что посредством штрихов нельзя определить абсолютные и относительные высоты. Кроме того, рисовка штрихов очень трудоемка, а печатание карт требует высокой техники воспроизведения. Поэтому стали искать новые способы изображения рельефа. В настоящее время этот способ используется при изображении скалистого рельефа на топографических картах.

Условные обозначения рельефа Применяются для отображения форм рельефа, не выражающихся горизонталями: резких нарушений рельефа, например, скал, промоин, обрывов, оврагов и т. д. В этих случаях используют знаки коричневого цвета, которые хорошо сочетаются с горизонталями. Искусственные формы рельефа, например уступы карьеров, канавы, насыпи, терриконы и т. п., показывают знаками черного цвета

Блок-диаграммы рельефа Блок-диаграммы рельефа — это трехмерные плоские рисунки, передающие пластику земной поверхности. Обычно они совмещаются с продольными и поперечными разрезами, которые показывают внутреннее геологическое строение территории. Современные компьютерные технологии позволяют получать трехмерные блок-диаграммы на дисплее и проводить с ними различные преобразования.

Цифровые модели рельефа (ЦМР). ЦМР — совокупность высотных отметок, взятых в узлах некоторой сети точек с координатами х, у и закодированных в числовой форме. В настоящее время ЦМР являются основой компьютерного картографирования. С помощью ЦМР выполняют разнообразные расчеты, построение карт густоты и глубины расчленения рельефа, углов наклона, построение разрезов, линий видимости и др. Кроме того, ЦМР служат для моделирования трасс, профилей, для создания участков землепользования, например, строительных площадок и других проектных работ. ЦМР в настоящее время можно строить в различных программах.

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

- Сейчас обучается 812 человек из 76 регионов

Курс профессиональной переподготовки

География: теория и методика преподавания в образовательной организации

- Сейчас обучается 614 человек из 78 регионов

Курс повышения квалификации

Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС

- Сейчас обучается 200 человек из 61 региона

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДБ-523316

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Безлимитный доступ к занятиям с онлайн-репетиторами

Выгоднее, чем оплачивать каждое занятие отдельно

Рособрнадзор откажется от ОС Windows при проведении ЕГЭ до конца 2024 года

Время чтения: 1 минута

Пензенские родители смогут попасть в школы и детсады только по QR-коду

Время чтения: 1 минута

Минпросвещения будет стремиться к унификации школьных учебников в России

Время чтения: 1 минута

В Осетии студенты проведут уроки вместо учителей старше 60 лет

Время чтения: 1 минута

Минпросвещения разрабатывает образовательный минимум для подготовки педагогов

Время чтения: 2 минуты

В Москве запустили онлайн-проект по борьбе со школьным буллингом

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник