Картографическая генерализация способы генерализации

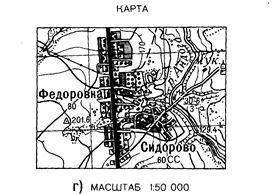

Для уяснения сущности картографической генерализации следует сравнить между собой изображения одной и той же местности, имеющиеся на аэроснимке и на топографической карте.

Аэроснимки отображают местность с наибольшими подробностями. Однако читаемость их зависит от масштаба изображения, и в этом заключается их существенный недостаток. Так, из сопоставления аэроснимков различных масштабов видно, что по мере уменьшения масштаба изображения опознается все меньшее количество объектов. Некоторые из объектов становятся совсем неразличимыми, у других изменяются очертания контуров за счет их сглаживания. Изменения эти происходят механически, зависят исключительно от размеров объектов и нередко находятся в противоречии с их значением. Например, мост 1, имеющий большое ориентирное значение, но относительно небольшие размеры, теряется на аэроснимке, тогда как огород 2, имеющий меньшее значение, но большие размеры, выступает на первый план. Многочисленные второстепенные детали очертаний» приусадебных участков 3 затрудняют чтение внешнего контура населенного пункта.

На карте в отличие от аэроснимка выделяются и подчеркиваются соответственно ее назначению основные, наиболее существенные объекты и характерные черты местности.

Сравнивая между собой аэроснимок (рис. 1 в) и топографическую карту одного и того же масштаба (рис. 1 г), можно видеть, что карта правильно воспроизводит местность, точно передает расположение объектов, сохраняет (независимо от размеров) все те объекты и детали очертаний контуров, которые необходимы при пользовании картой, и вместе с тем не содержит объектов и деталей, которые по малой значимости и небольшим размерам не представляют интереса.

Такое ценное свойство топографической карты достигается тем, что при ее составлении на основе научного анализа сведений о местности производится картографическая генерализация, т. е. отбор, обобщение, выделение всего главного и существенного в зависимости от назначения карты, ее масштаба и особенностей местности. Картографическая генерализация обусловливается определенными факторами и имеет свои приемы, знание и умелое применение которых обеспечивает создание географических карт высокого качества.

Значение картографической генерализации неоднократно подчеркивалось выдающимися учеными.

Еще М. В. Ломоносов требовал от составителей географических карт всестороннего знания и учета особенностей местности «. чтоб на карте не назначить малого и не пропустить большого места».

В. В. Витковский в книге «Практическая геодезия (1897 год) подчеркивает, что «. переполнение подробностями вовсе не составляет достоинства карты; напротив того, надо заботиться об ее ясности и выразительности».

Картографы в XIX и начале XX веков накопили большой опыт в разработке вопросов картографической генерализации, который был обобщен в изданных в то время правилах, проектах и инструкциях по составлению карт и атласов. Важные методологические вопросы генерализации изложены выдающимся географом Н. Н. Баранским в работе «Генерализация в картографии и в географическом текстовом описании». Основные понятия о картографической генерализации даны К. А. Салищевым в его книгах и статьях по картографии. Различные исследования по вопросам генерализации проведены В. И. Суховым, Ю. В. Филипповым, А. М. Комковым и другими.

Факторы картографической генерализации.

Факторами, которые определяют характер и степень генерализации, являются:

— географические особенности картографируемого района;

Назначение карты обусловливает ее содержание и масштаб. В зависимости от назначения устанавливаются элементы и объекты, подлежащие показу на данной карте, определяется необходимая степень полноты и подробности изображения всех элементов ее содержания.

Зависимость содержания карты от ее назначения можно заметить, сравнивая между собой общегеографические и специальные карты. На первых, как известно, с более или менее одинаковыми подробностями изображаются населенные пункты, дороги, реки, растительность, рельеф и другие элементы местности, на вторых же полно и подробно отображаются один-два избранных элемента содержания, а остальные элементы изображаются с гораздо меньшими подробностями или не даются совсем.

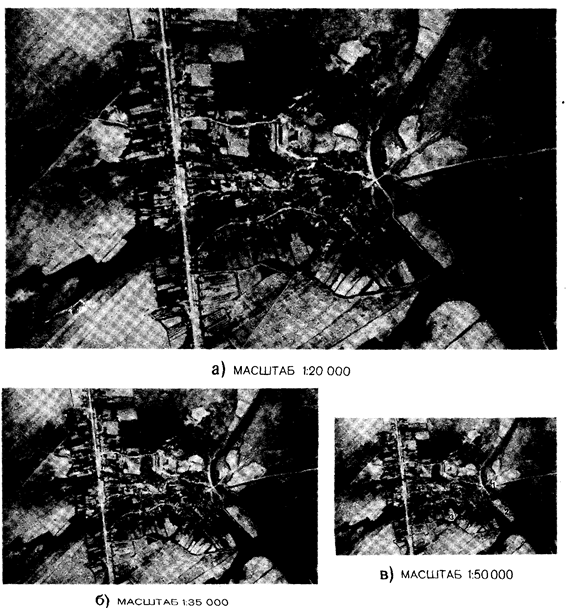

Влияние назначения на содержание особенно заметно при сравнении карт одного масштаба, но разного назначения, например справочной и учебной (рис. 2). Таким образом, назначение карты является первым и главным фактором, определяющим характер и степень картографической генерализации.

Рис.1.Аэроснимки и картографическое изображение местности.

Масштаб карты устанавливают исходя из ее назначения. Если карта предназначена для измерительных работ и использования на местности, то она составляется в довольно крупном масштабе.

Рис. 2.Части справочной (вверху) и учебной карт.

Выбранный масштаб карты в свою очередь оказывает влияние на степень генерализации: чем мельче масштаб карты, тем меньше возможностей для изображения объектов и их деталей. Следовательно, уменьшение масштаба карты требует уменьшения количества наносимых на нее объектов и значительного обобщения их начертаний, т. е. большей степени генерализации.

Географические особенности картографируемого района оказывают весьма большое влияние на характер и — степень картографической генерализации. Одни и те же объекты в различных типах местности имеют неодинаковое значение. Нельзя поэтому характер и степень генерализации, принятые при составлении карты одного определенного района, механически переносить на составление карты другого, отличного по характеру района. Так, например, колодцы, исключаемые из содержания топографической карты масштаба 1:100000 обжитых, хорошо обводненных районов, становятся важнейшими объектами содержания карты того же масштаба пустынных и полупустынных районов и подлежат обязательному показу. Тропа в горах или тайге имеет большее значение, чем в обжитой местности хорошая проселочная дорога, проложенная вблизи шоссе, и т. д.

Кроме того, количество и начертания наносимых объектов должны правильно передавать характер (типические черты) картографируемого района. Поэтому в каждом случае, прежде чем нанести объект на карту или обобщить его очертания, необходимо определить значение объекта в данном ландшафте.

Условные обозначения, которыми на картах изображаются объекты местности, разрабатываются исходя из назначения и масштабов карт, с учетом географических особенностей районов. Размеры многих условных обозначений не соответствуют действительным размерам объектов на местности. Например, ширина условного знака железной дороги на карте масштаба 1:100000 в 5—6 раз превосходит действительную ширину дороги, взятую в масштабе, а на карте масштаба 1:500 000 — в 25—30 раз. Это влечет за собой неизбежные сдвиги и нарушения точности положения, изображений объектов, расположенных рядом с дорогой. В отдельных случаях чтобы не смещать обозначений соседних объектов, уменьшают размеры условного знака данного объекта. Для выделения важных объектов прибегают к увеличению размеров условных обозначений.

Значительное место на карте занимают подписи названий, сокращающие площадь для размещения остальных элементов содержания карты.

Подобные особенности условных обозначений усложняют генерализацию и требуют от картографов, помимо специальных знаний, еще и высокой графической культуры. Следовательно, при проведении генерализации необходимо умело применять условные обозначения, размещать их с учетом взаимосвязи объектов на местности и изменять в допустимых пределах их размеры.

Большое влияние на генерализацию оказывают картографические материалы, поскольку их содержание уже в определенной степени генерализовано. Правильная генерализация содержания на картографических материалах облегчает работу по составлению карты. При неудовлетворительной генерализации содержание картографических материалов должно быть исправлено по первоисточникам и другим более надежным материалам (топографические карты масштабов 1:50000 и крупнее, аэроснимки и т. д.). Оценка правильности генерализации всех элементов содержания на картографических материалах производится перед составлением карты.

Приемы картографической генерализации

Картографическая генерализация включает в себя:

— обобщение характеристик картографируемых объектов;

— обобщение изображения объектов.

Характеристики объектов являются неотъемлемыми элементами их картографического изображения. Количество и подробность характеристик объектов зависят от назначения карты, ее масштаба и географических особенностей местности. Отправным пунктом обобщения характеристик является установление классификации картографируемых объектов.

Подробность классификации определяется назначением и масштабом карты. Например, на карте масштаба 1:50000 показывается 27 типов дорог, с различными характеристиками дорог высших классов (ширина проезжей части, материал покрытия и т. д.), на карте масштаба 1:1 000000 — 16 типов дорог, а на карте Украины масштаба 1:4 000000 — только 10 типов дорог.

В процессе непосредственного составления топографических и обзорно-топографических карт обобщение характеристик имеет ограниченное применение в виду того, что оно в основном проведено в утвержденных наставлениях и условных знаках.

Отбор объектов заключается в том, что из объектов, имеющихся на местности или показанных на картографических материалах, на составляемую карту в первую очередь наносятся те, которые являются важными с точки зрения назначения и масштаба карты и характерными для картографируемой местности. Объекты второстепенные и нехарактерные частично исключаются.

Поверхностный подход к оценке местности и к определению меры отбора приводит или к перегрузке второстепенными, или недогрузке необходимыми на карте объектами. В первом случае карта становится ненаглядной и трудно читаемой, во втором — схематизированной.

Установление необходимой меры отбора осуществляется двумя способами. Сущность первого состоит в том, что в зависимости от величины или значения объектов заранее ставятся условия показа их на карте. Этот способ имеет две разновидности: в одной определяют объекты, которые не следует наносить на карту, в другой — объекты, которые обязательно должны быть нанесены на нее. Поставленные условия отбора обычно указываются в наставлениях (инструкциях) по составлению карт.

Сущность второго способа отбора состоит в том, что заранее устанавливается определенное количество объектов, которое должно быть нанесено на единицу площади карты: абсолютное или относительное, в процентах от количества объектов, имеющихся на местности или показанных на картографических материалах. Дальнейший отбор объектов производится в зависимости от их значения.

В соответствии с географическими особенностями картографируемой территории нормы нагрузки конкретизируются в редакционных планах. Незначительные по размерам и не подлежащие в общем случае нанесению на карту объекты в других случаях могут приобретать первостепенное значение и должны быть показаны обязательно (перевальные тропы в горных районах, отдельные кусты и колодцы в песках и пустынях и т. д.). Обязательно наносятся объекты, которые показаны на картах более мелких масштабов, если их наличие подтверждается достоверными материалами. Это позволяет избежать пропусков важных объектов в процессе отбора и обеспечивает необходимое согласование содержания карт разных масштабов. Обобщение изображения объектов достигается:

— изменением линейных размеров или площади;

— объединением изображений нескольких объектов в одно. Обязательным условием во всех случаях является сохранение подобия фигур в их главных чертах.

Необходимость в изменении очертаний объектов возникает в связи с изменением назначения и уменьшением масштаба составляемой карты по сравнению с назначением и масштабом картографических материалов. Все мелкие детали рисунка дорог, рек, рельефа, контуров угодий и т. д. не могут быть целиком перенесены с картографических материалов на составляемую карту и, во-первых, потому, что частью становятся ненужными на данной карте и, во-вторых, потому, что чрезмерная детализация уменьшенного изображения ведет к ухудшению наглядности.

При изменении очертаний объекта выявляются и сохраняются основные точки, определяющие общий характер его конфигурации и существенные на карте данного назначения. Они наносятся, возможно более точно. Ими могут быть четкие повороты контуров леса, угловые здания кварталов, и т. д. Незначительные и нехарактерные детали очертаний объектов (мелкие выступы, изгибы и т. д.) исключаются.

Для лучшего отображения характерных особенностей местности в ряде случаев необходимо подчеркнуть (выделить) незначительные по размерам объекты или детали очертаний, что достигается путем некоторого преувеличения их линейных размеров или площадей.

Объединение изображений нескольких объектов в одно применяется в том случае, если они могут рассматриваться, как части целого и ввиду малых размеров не могут быть изображены по отдельности. Как правило, объединяются дома и строения в кварталах населенных пунктов, участки леса, различные формы рельефа и т. д. Но нельзя, например, объединять дома в кварталы в случае рассредоточенного характера поселения или несколько малых озер в одно большое и т. д.

Все описанные приемы генерализации между собой тесно связаны и взаимообусловлены. Во всех случаях генерализация проводится по принципу от главного к второстепенному, в последовательности, определяемой взаимной зависимостью и соподчиненностью различных элементов содержания карты. Так, например, известно, что характер изображения гидрографии в значительной мере предопределяет изображение расчленения форм рельефа. Поэтому генерализацию изображения гидрографии целесообразно предпослать генерализации изображения рельефа, а генерализацию изображения населенных пунктов по той же причине следует проводить раньше генерализации изображения дорожной сети. В общем случае последовательность и степень генерализации при составлении карты устанавливаются наставлениями (инструкциями) по составлению карт, а в каждом отдельном случае — редакционным планом по составлению карты на район.

Источник

Раздел 5. Картографическая генерализация

5.1. Определение, факторы и принципы картографической генерализации.

Картографическая генерализация– процесс обработки информации исходных карт (планов) и формирования информации создаваемой карты специальными методами. Генерализация исходных карт проводится на этапе составления оригинала создаваемой карты, а ее параметры, а также методика и образцы выполнения разрабатываются на этапе проектирования карты и подробно излагаются в программе карты.

При проектировании и выполнении генерализации необходимо учитывать следующие факторы: тему, назначение и масштаб создаваемой карты, а также географические особенности картографируемого объекта.

Целью генерализации является формирование информации, соответствующей указанным в программе параметрам карты и ее объекту. Чтобы этого соответствия добиться, необходимо основываться на следующих принципах:

— знание структуры и функций объекта, а также его связей с другими объектами;

— отображение существенных элементов, свойств и связей объекта;

— сохранение структурных закономерностей и географических особенностей объекта.

5.2.Методы и приемы генерализации.

Генерализация исходного картографического материала выполняется с помощью трех основных методов: отбора (исключения) информации, обобщения состава информации, геометрического обобщения.

Метод отбора информации заключается в исключении из изображения исходной карты элементов, если значения параметра, по которому они оцениваются, меньше установленногоценза, или если плотность их размещения превышает установленнуюнорму. Чаще всего элементами, к которым применяется прием цензового отбора, являются контуры, а параметром их оценки – площадь. При этом ценз отбора, установленный при проектировании карты, указывается в программе в масштабе создаваемой карты.

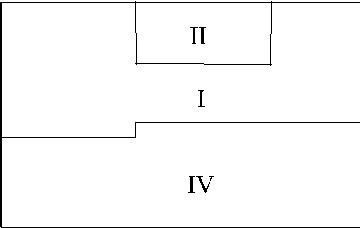

Метод обобщения состава информациизаключается в логическом объединении классов (таксонов), из которых состоит классификационная система легенды исходной карты, поэтому его по-другому называют методом обобщения легенды. К нему чаще всего прибегают в тех случаях, когда темы исходной и создаваемой карт близки или совпадают, а масштаб создаваемой карты в несколько раз мельче исходной. Объединение таксонов выполняется на основе сходства содержащихся в них характеристик элементов, а также структурных и функциональных связей между элементами. В качестве примера ниже приведены классификации исходной и обобщенной карт использования городских земель масштабов 1:2000 и 1:10000:

Исходная классификация Обобщенная классификация

у

участки общежитий; Iземли жилых строений

участки индивидуальных домов;

у

участки универмагов; IIземли предприятий торговли;

у

участки кафе; IIIземли предприятий общественного питания;

у

участки прачечных; IVземли предприятий бытового обслуживания

Метод геометрического обобщения. Этот метод применяется при генерализации информации изображения исходных карт и заключается в логическом преобразовании геометрической формы элементов следующими приемами.

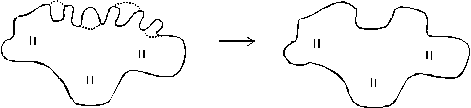

Объединение мелких (мельче ценза) однородных контуров в единый контур, если расстояние между ними меньше линейного ценза. Объединяется такое скопление контуров в единый контур при условии сохранения их общей формы и суммарной площади (рис. 34).

Присоединение мелких (меньше ценза) контуров к однородному контуру, если расстояние между ними меньше линейного ценза; при присоединении необходимо сохранить суммарную площадь участвующих в преобразовании контуров (рис. 35).

Объединение смежных разнородных контуровв единый контур, если они входят в один и тот же таксон обобщенной классификации. Приведенная на рисунке 36 иллюстрация приема основана на классификациях, приведенных в качестве примера метода обобщения состава информации.

Объединение повторяющихся деталей формы, размеры которых меньше ценза в более крупные детали при условии сохранения типа формы и площади преобразуемого контура; объединяются поочередно соседние выпуклые и вогнутые детали (рис. 37).

Сглаживание деталей формы, размеры которых меньше ценза: они должны быть преобразованы в более вытянутые, но менее выпуклые или вогнутые и равновеликие детали (рис. 38).

Увеличение ширины узких частей (меньше линейного ценза)вытянутых контуров за счет их длины при условии сохранения формы и площади (рис. 39). Как правило, такого рода контуры приурочены к поймам рек.

Красной нитью для всех приемов геометрического обобщения проходит требование сохранения площади и подобия формы преобразуемых контуров.

Источник