Камеральное трассирование выполняется способом

Камеральное трассирование

Камеральное трассирование — проектирование трассы по топографическим картам, планам, аэросъемочным материалам и цифровым моделям местности.

Для данного трассирования используют карты масштаба 1:50000 и 1:25000. Трассу прокладывают участками между фиксированными точками руководствуясь проектным уклоном трассирования imp. С этой целью вычисляют заложение d, соответствующее заданному уклону трассирования d = h/impM, где h — сечение рельефа, 1/M — масштаб.

Используя полученное заложение на карте можно выявить участки «напряженного» и «вольного» ходов.

Напряженным ходом называются участки местности для которых усредненный уклон местности больше проектного уклона трассирования. Участки вольного хода наоборот, т.е. меньше местность, чем их трассирование. На участках вольного хода трассу намечают по желаемому кротчайшему направлению обходя контурные преграды и участки с неподходящими инженерно-геологическими условиями. На участках напряженного хода предварительно намечают линию нулевых работ, руководствуясь которой определяют положение трассы.

Линия нулевых работ — это такой вариант трассы, при котором ее уклон выдерживается без каких либо земляных работ. Линию земляных работ намечают раствором циркуля равным найденному значению заложения, последовательно засекая соседние горизонтали и соединяя полученные точки отрезками.

Линия нулевых работ состоит из большого числа звеньев, сопряжение которых кривыми практически невозможно из-за необходимости соблюдения заданных минимальных значений радиусов кривых, поэтому ее спрямляют. После ее спрямления транспортиром измеряют углы поворота j и назначают радиуса кривых, затем от начала трассы через 100 м отмечают пикеты. Этот процесс называют разбивкой пикетажа. По горизонталям определяют отметки пикетов и характерных перегибов местности, по отметкам и пикетажу строят продольный профиль, по которому проектируют высотное положение трассы.

Источник

4.6. Камеральное трассирование

Состав работ при камеральном трассировании следующий:

1. Проложение трассы по карте.

2. Измерение углов поворота и подбор радиусов кривых.

Вычисление основных элементов кривых.

Вычисление пикетажных значений главных точек кривых и разбивка пикетажа.

5. Составление ведомости углов поворота, прямых и кривых.

6. Составление плана и профилей трассы (продольного и поперечного).

Камеральное трассирование линейных сооружений можно выполнить способом попыток или способом построения линии заданного уклона.

Способ попыток применяется только в равнинной местности и заключается в следующем. Между фиксированными точками намечают по карте кратчайшую трассу и составляют по ней продольный профиль местности. Затем по продольному профилю выявляют участки, в которых целесообразно сдвинуть трассу влево или вправо, чтобы отметки местности ближе подходили к проектным отметкам. Измененные участки вновь трассируют и составляют новый улучшенный профиль.

Способ построения линии заданного уклона предполагает построение на топографической карте линии нулевых работ. Линия строится следующим образом: из начальной точки трассы, придерживаясь заданного направления, раствором циркуля, равным заложению, засекают ближайшую горизонталь. Из полученной точки засекают соседнюю горизонталь тем же раствором, и так далее. При пересечении оврагов или рек вниз к тальвегу не спускаются, а переходят на другую сторону, стараются пересекать препятствия приблизительно перпендикулярно направлению реки или оврагу.

В местах, где расстояние между горизонталями больше принятого заложения, точки выбирают произвольно.

Заложение равно

Для карты масштаба 1:25000 с высотой сечения рельефа

– на местности

– на карте

Заложение необходимо для построения линии равных уклонов. Данная линия представляет собой ломаную, и называют ее линией «нулевых работ», так как именно по этой линии для соблюдения проектного уклона не надо будет делать ни выемок, ни насыпей.

На карте в заданном направлении можно построить несколько вариантов линии «нулевых работ». Она очень извилистая, и поэтому производят ее спрямление. После спрямления на углах поворота разбивают круговые, переходные вертикальные кривые, а также пикетаж по трассе.

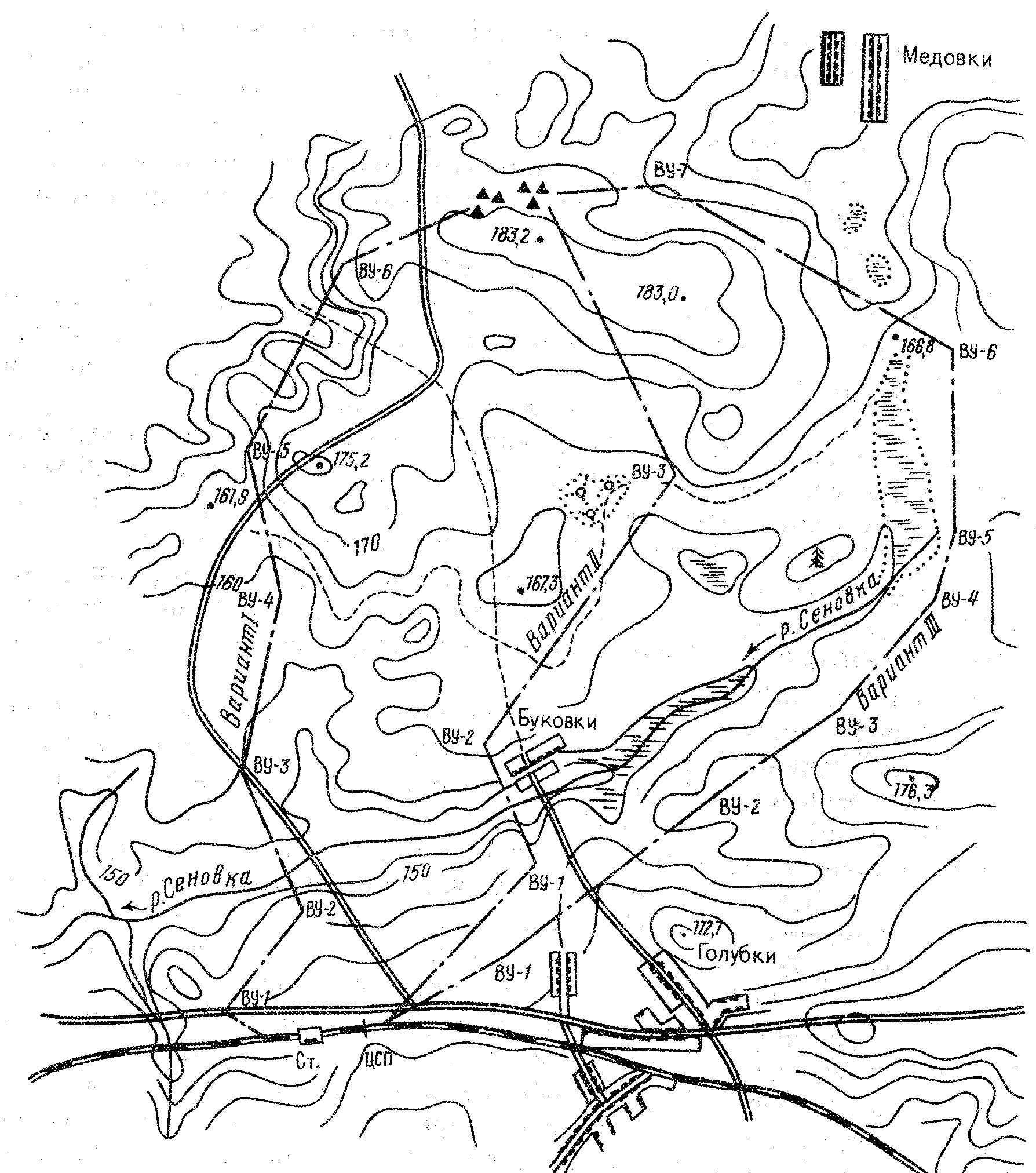

На топографической карте можно запроектировать несколько вариантов трасс (рис. 22), из которых затем выбирают окончательный вариант.

Рис. 22. Варианты трасс на топографической карте

По горизонталям определяют отметки пикетов и характерных точек и составляют продольный профиль трассы. На продольном профиле проектируют проектную «красную» линию, выполняют расчеты уклонов по каждому участку «красной» линии, вычисляют проектные отметки по бровке земляного полотна, расстояния до точек «нулевых работ» и их отметки.

Затем выполняется подсчет объема земляных работ; в тех местах, где получаются большие объемы земляных работ, трассу несколько смещают и перепроектируют данный участок.

Автоматизировать трассировочные работы позволяет програмный комплекс CREDO, в котором на основе цифровой модели местности проектируют трассу линейного сооружения; осуществляют поиск оптимального варианта трассы; построение профилей и т. д.

Источник

Камеральное и полевое трассирование линейных сооружений

В данной главе под линейными сооружениями подразумеваются железные и автомобильные дороги, главное требование к которым заключается в обеспечении безопасности и равномерности движения с заданными уклонами, радиусами поворота и скоростями следования. В связи с этим строительными нормами и правилами (СНиП) строго регламентируются максимальные (руководящие) уклоны и минимальные радиусы кривых всех видов постоянных дорог.

Существуют и другие виды линейных сооружений (например, линии электропередач, теплотрассы, канализации), к которым предъявляются свои специфические требования. Однако многие вопросы, касающиеся инженерных изысканий, геодезических разбивок и съемок имеют общий характер.

Трассировочные работы (трассирование) являются одним из видов инженерно-геодезических изысканий и служат для выбора наиболее оптимального положения на местности трассы и отвечающие всем требованиям технических условий на ее проектирование. Независимо от характера линейного сооружения и параметров трассирования все трассы должны вписываться в ландшафт местности и не нарушать природного рельефа. По возможности трассу располагают на землях, имеющих наименьшую ценность для сельского хозяйства.

Трассой называют главную ось проектируемого линейного сооружения значительной протяженности. Ось наносится на топографическую карту, задается координатами основных точек и обозначается на местности. Основными элементами трассы являются план и продольный профиль (вертикальный разрез по проектируемой линии).

План трассы представляет собой сложную линию, состоящую из прямолинейных участков различного направления, сопрягающихся между собой горизонтальными кривыми постоянных и переменных радиусов. Есть трассы, на которых закругления не проектируют, например, линии электропередач, канализаций. В этом случае трасса представляет собой пространственную ломаную линию.

Продольный профиль трассы состоит из линий переменного уклона, сопрягаемыми обычно вертикальными круговыми кривыми. Для наглядности вертикальный масштаб разреза выполняют в 10 раз крупнее горизонтального. Чтобы наиболее полно охарактеризовать местность, на которой проектируется прокладка линейного сооружения, перпендикулярно трассе составляют поперечные профили.

По топографическим условиям расположения трассы различают долинные, водораздельные, косогорные, поперечно-водораздельные категории.

Долинная трасса проходит по надпойменной террасе долины, имеет обычно спокойный план и профиль, но пересекает большое число водотоков. В силу этого требует возведения дорогостоящих переходов.

Водораздельная трасса пересекает наиболее высокие отметки рельефа. В холмистой местности трассу приходится крайне усложнять, что уменьшает ее преимущество перед другими категориями. Однако в равнинных и среднепересеченных местностях она выгодно отличается по трудоемкости возведения в виду создания небольшого числа искусственных сооружений.

Косогорная трасса располагается на склонах возвышенностей. При ее проектировании со слабым уклоном создается извилистая в плане линия с большим количеством переходов. Эксплуатацию сооружения затрудняют возможные обвалы, осыпи и селевые потоки.

Поперечно-водораздельная трасса пересекает долины и водоразделы и в плане близка к прямой. В продольном же профиле часто встречаются предельные уклоны, что вынуждает строить сложные переходы.

На практике сочетают различные категории трасс путем технико-экономического сравнения возможных вариантов. Таким образом, основная задача трассирования линии на местности заключается в выборе оптимального варианта трассы, расположенной в благоприятных условиях и требующей на строительство и эксплуатацию минимальных затрат.

Трассирование в зависимости от стадии изысканий может быть камеральным или полевым.

Камеральное трассирование выполняют на стадии технического проекта с целью выбора основного направления и вариантов трассы. Для этого на топографической карте масштаба 1:500 000–1:100 000 (для трассы значительного протяжения) намечают начальный, конечный и промежуточный пункты. Получают так называемую воздушную линию, к которой стремятся приблизить проектируемую. Затем на картах масштаба 1:50 000 или 1:25 000 фиксируют и уточняют точки положения трассы, определяющие ее ось, при обходе или пересечении различного рода препятствий.

В зависимости от условий местности трассирование по топографической карте выполняют способом попыток или построением линии допустимого уклона.

Способ попыток применяют в условиях равнинной местности, положение трассы определяется, прежде всего, ситуацией, т.е. контурными препятствиями. В виду того, что средний уклон равнинного рельефа меньше допустимого в высотном отношении трассу намечают «вольным ходом», т.е. определяют проектную линию по характерным точкам местности вдоль намеченного направления. При этом в плане стремятся создать прямую трассу по заданному направлению. Тем не менее, в процессе трассирования обязательному обходу подлежат крупные населенные пункты, промышленные предприятия, аэродромы, заповедники и др., заставляющие отклонять трассу (рис. 2.36) в ту или иную сторону. Происходит ее удлинение на каждом участке отклонения, которое может быть вычислено по формуле

где φ – угол отклонения трассы;

тогда

Для получения наиболее короткой трассы в равнинных районах придерживаются следующих правил:

1. Трассу прокладывают по прямой линии от одного контурного препятствия к другому. Необходимость в отклонениях от прямолинейного направления и назначение углов поворота должна быть обоснована.

2. Вершину углов поворота выбирают против середины препятствия с таким расчетом, чтобы трасса огибала это препятствие.

3. Углы поворота трассы выдерживают в пределах не более 25–30º, чтобы ее удлинение было минимальным [5].

Рис. 2.36. Схема к расчету

Удлинения трассы

Способ линии предельно допустимого уклона применяется в горных условиях и местности со сложным рельефом. В этом случае по карте выбранного масштаба 1 : М и по высоте сечения рельефа h определяют величину заложения

Например, для карты масштаба 1:25 000, при h = 5 м, iпр = 0,020

По найденному значению

В результате на карте получают ломаную линию равных уклонов А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К – линию нулевых работ, так как трассирование велось без учета насыпей и выемок. Линию нулевых работ заменяют участками более длинных прямых (спрямляют), вписывают кривые, разбивают пикеты, намечают характерные точки рельефа (плюсовые точки). Спрямление трассы ведет к появлению земляных работ.

Для построения профиля спрямленной трассы (черного профиля) отметки пикетов и плюсовых точек определяют интерполированием по горизонталям. Затем, руководствуясь техническими нормативами, проектируют профиль дороги и получают «красный профиль».

Рис. 2.37. Трассирование

По заданному уклону

Полевое трассирование осуществляют на стадии рабочего проектирования, основой которого служат материалы камеральных изысканий, с целью определения наиболее оптимального положения трассы на местности. Основной состав этих изысканий включает:

вынесение проекта трассы в натуру, ее уточнение и закрепление;

определение фактических углов поворота линейного сооружения;

линейные измерения и разбивку пикетажа;

разбивку круговых кривых;

установку грунтовых реперов и нивелирование трассы;

топографическую съемку прилегающих к трассе полос местности;

привязку трассы к пунктам геодезической основы;

обработку полевых материалов, составление и ведение необходимой документации.

Вынесение проекта трассы в натуру осуществляется, прежде всего, по подготовленным в камеральных условиях данным привязки углов вершин поворота к пунктам геодезической сети. Трассировочные работы на местности начинают с рекогносцировки, включающей выявление вблизи трассы существующих пунктов геодезической основы по мере продвижения изысканий. От найденных центров геодезической сети выносят в натуру положение исходных точек трассы известными способами [5,7, 9]. На этих точках устанавливают вехи, обследуют намеченные направления, смещают углы поворотов, если это необходимо, составляют продольный профиль. После проверки пригодности фактического профиля к строительным работам продолжают трассирование следующего участка.

Окончательно выбранное положение вершин углов поворота трассы закрепляют на местности деревянными или железобетонными столбами. Для обозначения трассы между углами поворота, через каждые 100–800 м устанавливают створные вехи по теодолиту.

Определение фактических углов поворотатрассы выполняют путем проложения теодолитных ходов между закрепленными вершинами, с измерением правых углов, рис. 2.38. При повороте линии вправо, углы поворота определяют по формуле

при повороте трассы влево

Рис. 2.38. Схема к определению углов поворота трассы

Линейные измерения и разбивку пикетажа производят в процессе проложения теодолитных ходов при определении расстояний между вершинами углов поворота и створными точками. По результатам этих измерений, наряду с плановой привязкой трассы к геодезическим пунктам, вычисляют координаты углов поворота. Определение расстояний осуществляют мерными лентами, оптическими, световыми и другими дальномерами с введением необходимых поправок в соответствии с инструкциями к приборам. Предельная ошибка измерений должна находится в пределах от 1:1 000 до 1:2 000 в зависимости от условий местности.

Разбивку пикетажа обычно выполняют мерными лентами или 50-метровыми рулетками через каждые 100 м. Кроме собственно пикетов, на местности отмечают дополнительные плюсовые точки. Ими могут быть места перегиба рельефа, пересечения трассы с водотоками, другими сооружениями. В процессе разбивки пикетов вводят поправку за наклон местности. Как правило, во избежание дополнительного измерения углов наклона, мерную ленту располагают горизонтально и проектируют конец отсчета на землю с помощью отвеса.

Разбивку круговых кривых производят через равные отрезки такой длины, при которой можно принимать полученную дугу за прямую линию. В качестве основной кривой, сопрягающей два прямых участка оси трассы дорог и каналов, применяют окружность определенного (допустимого по техническим условиям эксплуатации линейного сооружения) радиуса. К тому же расчет и разбивка круговой кривой на местности отличается наибольшей простотой.

Основными параметрами для расчета выноски части окружности в натуру служат угол поворота

Рис. 2.39. Основные элементы

Круговой кривой

При разбивке кривой также пользуются готовыми таблицами, где вышеуказанные элементы даны для разных значений угла

Тем не менее, главные точки круговой кривой не дают достаточного обозначения фрагмента окружности на местности. Так, при радиусе больше 500 м кривую разбивают через 20 м, при радиусе от 100 до 500 м – через 10 м. Для осуществления этой задачи используют несколько способов: прямоугольных координат, линейно-угловой засечки, продолженных хорд, вписанного многоугольника и др. Наиболее распространенными являются первые три способа.

Способ прямоугольных координат применяется в открытой равнинной местности, является наиболее простым и точным. Каждая точка кривой определяется независимыми промерами и при переходе от одной точки к другой ошибка измерений не накапливается. В этом способе за ось абсцисс принимают касательную к окружности (линию тангенса), за начало координат – начало кривой (НК) в точке касания с линией тангенса или конец кривой (КК).

Работу начинают с вычисления центрального угла

Далее находят прямоугольные координаты точек 1, 2, …, i

где i – текущий номер точки кривой.

Рис. 2.40. Разбивка кривой способом

Прямоугольных координат

НК

Разбивку точек 1, 2, 3, … i кривой на местности производят с помощью рулетки от начала кривой (НК) по касательной (рис. 2.40). Вначале откладывают на ней величины Х1, Х2, … Хi, затем по направлению перпендикуляров к разбитым отрезкам выносят составляющие У1, У2, … Уi.

Построение осуществляют от начала кривой (НК) до середины. После этого разбивают фрагмент окружности от конца кривой (КК) также до середины (СК). Сомкнутые половинки кривой в точке СК являются контролем точности разбивки.

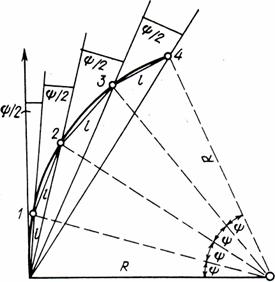

Способ линейно-угловой засечки (полярный)используется для выноски круговых кривых земляных сооружений на косогорах, насыпях и в полузакрытой равнинной местности (рис. 2.41).

Способ заключается в последовательном построении угла

Рис. 2.41. Разбивка кривой способом

Линейно-угловой засечки

НК О

Положение точек кривой на местности выносят с помощью теодолита. Его ориентируют по линии тангенса, например, в точке НК, затем отмеряют угол

Недостаток способа – снижение точности разбивки кривой по мере увеличения числа выносимых точек (происходит накопление ошибок).

Рис. 2.42. Разбивка круговой кривой

Способом продолженных хорд

О

А

Закрепив точку 1 (на продолжении створа А1), откладывают длину хорды

Данный способ применяют в стесненных условиях местности и невысокой точности разбивки.

Кроме плановой разбивки трассы, ее выносят и в высотном отношении. Контроль вертикального положения элементов разбивки осуществляют с помощью грунтовых реперов.

Установку грунтовых реперов производят при закреплении трассы через каждые 20–30 км и в местах пересечений существующих магистралей, переходов через реки и т.п. В дополнение к основным через 2–3 км устанавливают постоянные (по необходимости) и временные реперы в виде деревянных столбов, каких-либо устойчивых предметов местности. Местоположение реперов выбирают вне зоны земляных работ строительства сооружения с составлением абриса привязки к пикетам трассы и местности.

Нивелирование трассы осуществляют, как правило, по двум направлениям (в два нивелира). Одним прибором нивелируют все пикеты, плюсовые точки, постоянные и временные реперы. Вторым – нивелируют реперы, связующие точки и поперечные профили. При этих работах применяют технические нивелиры различных типов. Расстояние от нивелира до рейки обычно принимают равным 100–150 м. Невязки хода между исходными пунктами (или замкнутого полигона) не должны превышать, мм:

где L – длина хода или полигона, км.

Расхождение между суммой превышений из первого и второго нивелирования не должно быть более величины, мм:

Топографическую съемку отдельных участков и площадок в крупном масштабе (1:500–1:2 000) производят в процессе ведения полевого трассирования. Съемке подлежат переходы через водотоки, горные ущелья и перевалы, различные площадки под станции и т.п. В сильно пересеченной и сравнительно открытой местности используют тахеометрическую и мензульную съемки. В зависимости от ситуации и рельефа, а также технической возможности изыскательской партии применяют различные виды аэрофотосъемки, наземной фотограмметрической съемки, лазерное сканирование.

Привязку трассы к пунктам геодезической основы выполняют как для контроля полевых работ и повышения их точности, так и для вычисления координат вершин углов поворота и абсолютных отметок набранных точек. Точность геодезических измерений по привязке должна быть не ниже точности работ при построении трассы. Места привязки трассы (начало, конец и середину) к пунктам триангуляции или полигонометрии указывают в проекте привязки трассы к пунктам геодезической основы.

Обработку полевых материалов, составление и ведение необходимой документации выполняют путем проверки полевых журналов, уравнивания нивелирных и теодолитных ходов, вычисления плановых координат и высот точек, вычерчивания различных планов и профилей трассы.

На тщательную камеральную обработку полевых материалов и безошибочное составление графических документов обращают особое внимание. Так, при проверке журналов измерения углов смотрят на правильность вычисления углов поворота трассы. Линейные измерения сравнивают промерами длин между углами поворота и с данными разбивки пикетажа. В пикетажных журналах проверяют вычисление элементов дуг окружностей, значений пикетов начала и конца кривых и т.д. Полевые журналы и вычисления независимо обрабатывают «в две руки». Подготовленные планы и профили также тщательно проверяют, корректируют, сверяют в натуре и устраняют выявленные недостатки и ошибки.

Основными документами полевого трассирования являются:

1) пояснительная записка (с обоснованием выноса проекта в натуру и согласованием трассы);

2) план, продольный и поперечные профили;

3) крупномасштабные планы переходов, пересечений, станций, площадок и других участков;

4) схематические планы отвода земель;

5) ведомости пересекаемых трассой искусственных сооружений;

6) ведомости закреплений прямых и кривых трассы, уравнивания ходов, вычисления координат;

7) каталоги координат углов поворота, высот реперов, схемы геодезических сетей, их центров и знаков.

1. Какие виды линейных сооружений вы знаете?

2. Что означает термин «трасса», с какой целью проводятся трассировочные работы?

3. Назовите основные способы камерального трассирования.

4. Какие существуют виды трасс, зависящие от формы рельефа?

5. Какая проектная и исполнительная документация характеризует трассу?

6. Перечислите состав и содержание работ при полевом трассировании.

7. Как осуществляется вынесение проекта трассы на местность?

8. Какими способами производится детальная разбивка круговой кривой в натуре?

9. Что включает в себя обработка полевых материалов, какой состав документов необходим при полевом трассировании?

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник