Что такое калькирование? Как используется калькирование в переводе?

Содержание:

Калькирование — это так называемое в лингвистике «скрытое заимствование», при котором иноязычное слово переводится полностью или поморфемно на родной язык и приобретает грамматические и лексические особенности исконной лексемы. В некоторых языках, например, китайском, — единственный способ ассимиляции заимствований.

Термин «калька» в языкознании появился на рубеже XIX–XX вв. из французского языка (calque – копия).

Как используется калькирование в лингвистике?

Калькирование — пример изменений в процессах традиционного пополнения словаря иноязычными словами. Сущность этого вида заимствований состоит в использовании иностранного слова как словообразовательного или семантического образца для языка-реципиента. Это одна из форм контактного языкового влияния, с помощью которого осуществляется трансляция иной культуры.

Калька не осознается носителями как чужеродная лексическая единица, так как она образована по иноязычной модели, однако русскими словообразовательными элементами, например: насекомое — от лат. (in— — на-, sectum — секомое). Данные единицы не отображаются в словарях заимствований, что подчеркивает отрицание языком их иностранного статуса.

Калька в лингвистике — это объект изучения и использования в переводных текстах. Чаще всего калькируются топонимы (Черное Море — the Black Sea), названия произведений (War and Peace — Война и мир, les Misérables — Отверженные), общественно-политические термины, названия исторических событий (гражданская война — Civil War) и т. д.

Какие виды калькирования существуют? Какие между ними сходства и какие между ними различия? Посмотреть примеры

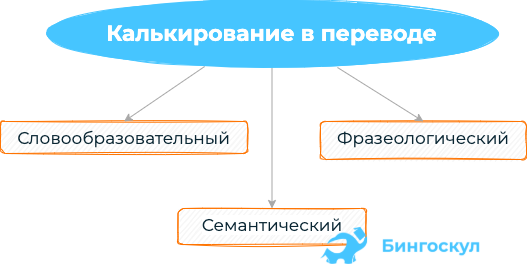

Использование калькирования в переводе — это способ освоения семантики чужеродного слова средствами языка-реципиента. Существуют три типа рассматриваемого процесса:

- Словообразовательный — перевод заимствования путем замены каждой морфемы исконным аналогом принимающего языка: англ. sky — небо + scraper — скребущий — небоскреб; православие — от греч. ὀρθοδοξία (ортодоксия).

- Семантический — наделение исконного слова новым значением, как правило, имеющимся у заимствованного синонима: ястреб по аналогии с английским hawk, имеющим в языке политическую семантику, приобрело то же метафорическое значение в русском словаре.

- Фразеологический — перевод идиомы, например, нем. wie schnee von gestern — трансформировалось в русское — ждать прошлогоднего снега — метафора бесполезных ожиданий.

Что такое калькирование неполное? В лингвистике так называют перевод на язык-реципиент только части заимствования. Корневая морфема иноязычная, аффикс — из языка перевода: human-itat — гуманность (русский суффикс — ость). Подобные слова называют полукальками.

Чрезмерное увлечение рассматриваемым способом ассимиляции заимствований приводит к засорению языка чуждыми ему конструкциями, как, например, фразеологическая калька с английского «вы сделали мой день» или «это не про…» от англ. «this is not about».

В части случаев калькирование слова оказывается невозможным, поэтому прибегают к описательному переводу.

Источник

Калькирование как самый употребляемый способ перевода советизмов

Алексеева Ольга Павловна

канд. филос. наук., доцент кафедры романо-германских языков, Московский государственный гуманитарно-экономический университет, РФ, г. Москва, olgaalekseeva@yahoo.com

Аграмакова Юлия Алексеевна

студентка факультета иностранных языков, Московский государственный гуманитарно-экономический университет, РФ, г. Москва, lp.julya@yandex.ru

Аннотация: Статья представляет собой краткий экскурс в проблему передачи советизмов при переводе с русского языка на английский на материале произведений М.А. Булгакова. Актуальность работы обусловлена устойчивым интересом к творчеству советских писателей, некоторые произведения которых все еще остаются непереведёнными. Целью исследования послужило выявление специфики калькирования как одного из наиболее частотного приема перевода реалий советской эпохи. На основе анализа эффективности использования калькирования при переводе советизмов сделан вывод о том, что этот приём является наиболее продуктивным способом перевода. Отмечается, что, несмотря на столь широкое употребление, этот прием не всегда точен в передаче формы и содержания лексической единицы, а также малоэффективен с точки зрения сохранения национального колорита.

Ключевые слова: советизмы, реалии, способы перевода, калькирование, эквивалентное соответствие, транслитерация, транскрипция, советская эпоха

Calques as the most widely used means of soviet terms translation

Alekseeva Olga Pavlovna

Cand. Sci. (Philosophy), assistant professor of Romano-Germanic Languages Department, Moscow State University of Humanities and Economics, Russia, Moscow

Agramakova Yuliya Alekseevna

Student of Foreign languages department, Moscow State University of Humanities and Economics, Russia, Moscow

Abstract: The article gives a brief insight into the problem of soviet terms translation from Russian into English on the base of works of M.A. Bulgakov. This problem is still relevant due to the strong interest to the books of soviet writers, and some of them have not been translated yet. The objective of the research is to reveal some special features of calques as one of the widely used ways of Soviet era terms translation. On the basis of the analysis of effectiveness of using loan translations, the authors state that this mean of sovietisms translation is one of the productive ways to translate the idea. Nevertheless, this kind of translation is not always adequate regarding the form and the content of an original term. Its inefficiency is uncovered especially in the issue of national identity reproduction.

Keywords: soviet terms, realia, means of translation, loan translation, calques, equivalent, transliteration, transcription, Soviet era

Внимание зарубежных читателей к работам советских писателей не ослабевает. Процесс перевода произведений советской эпохи до сих пор продолжается, последние переводы произведений М.А. Булгакова, С.Д. Довлатова, Д. Хармса и других известных авторов датируются началом XXI века. Подобная актуальность обусловлена интересом, как к авторскому языку, так и к самому повествованию, отражающему советскую действительность. Широкое употребление советизмов позволяет передать дух эпохи, отразить настроение и отношение героев к реалиям советского быта, однако вопрос об адекватности их перевода остается открытым. Эффективная передача авторского идиостиля с сохранением национального колорита видится важной переводческой задачей.

Целью данного исследования является анализ приема калькирования как одного из продуктивных способов перевода советизмов. Объектом исследования послужили авторские советизмы, используемые в произведениях М.А. Булгакова, отобранные методом сплошной выборки, а предметом – такой способ перевода как калькирование. Материалом исследования явились короткие рассказы в переводе разных авторов.

Процесс литературного перевода, а особенно терминов, обозначающих различные феномены чужой культуры, остается непростой задачей для переводчика. Интерпретация реалий, а в частности, советизмов зафиксирована в англоязычных лексикографических источниках. Интересен, на наш взгляд, лингвокультурологический подход, предложенный И.Х. Кортен. В англоязычном Словаре советского общества и культуры: справочнике русских слов, идиом и выражений пост-сталинской эры автор используя транслитерацию, поясняет значимые для русской культуры термины-феномены [10]. Благодаря многочисленным справочным изданиям, зарубежный «неподготовленный» читатель может окунуться в атмосферу эпохи советского периода, однако это затрудняет и замедляет процесс чтения. Более того, некоторые исследователи отмечают, что историко-лингвистический комментарий необходим и произведениям художественной литературы на русском языке [4, с. 198].

Специфика перевода советизмов – объект пристального внимания исследователей как в лингвистическом знании в целом, так и в переводоведении. Среди отечественных исследователей следует отметить работы Г.В. Чернова, Н.А. Купиной, Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. Зарубежные исследования представлены фундаментальными работами С.И. Влахова, С.П. Флорина, Н.В. Калох, И.Х. Кортен и др. Особенность подходов к переводу советизмов состоит в том, что они затрагивают все четыре уровня языка: лексический, синтаксический, стилистический и риторический, что должно быть отражено при переводе. Приближение к реалиям языка перевода, их «англоизация», ведет к потере коннотативного значения, необходимого для полноценного понимания контекста. В то же время интерпретация таких терминов в виде сносок нарушает беглость чтения [13, с. 178].

Советизмы обогатили словарный состав не только русского языка, но и других мировых языков. Появился значительный пласт интернациональных понятий, таких как «спутник», «большевик», «Советы» и др., с идеологической составляющей. Как отмечают В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина советизмы обозначали «идеи, понятия, связанные с социалистическим укладом, являясь при этом носителями идейного содержания, которое не может быть полностью выражено другими средствами» [6, с. 8]. В настоящее время многие из советизмов-реалий вышли из употребления или десоветизируются.

Первым, кто предложил ввести понятие «советизм», стал советский лингвист-переводчик Г.В. Чернов еще в 1950-е гг. Он относил советизмы, такие как «нарком», «МТС» и др., к терминам на основании того, что их содержание носит социально-экономический характер, имеющий определенные рамки [9, с. 223].

С.И. Влахов и С.П. Флорин уточнили значение термина «советизм», отметив, что советизмы не просто группа терминов, обладающих временным ограничением и историческим контекстом, а реалии с ярким общественно-политическим подтекстом, не всегда имеющие полного языкового покрытия и таким образом, относящиеся к безэквивалентной лексике. Основными характерными чертами реалий служат наличие национального колорита и отсутствие эквивалента в других языках [2, с. 143]. Советизмам как реалиям присущ особый общественно-политический колорит, который сложно сохранить, передав при этом как форму, так и содержание.

В своей работе «Язык и культура» Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров понимают под советизмом не только «слово, созданное после 1917 г. и характеризующее общественную жизнь страны советского периода, а также целое предложение или текст. Исследователи отмечают, что при передаче отдельных лексических единиц следует учитывать отсутствие эквивалента в языке перевода, национальную и историческую окраску [1, с. 233].

Н.А. Купина рассматривает советизмы в узком и широком понимании. В узком смысле, советизм – это политическая лексика и фразеология, имеющая тенденциозно-идеологическое смысловое наполнение. В широкой трактовке советизм – это слово или сочетание слов, обладающее значением, компонентный состав которого отражает специфику участка собственно денотативного пространства и содержит наведенные идеологической и социальной средой коннотативные приращения или культурные ограничители [5, с. 40].

Авторы данного исследования трактуют понятие советизм достаточно широко как слова, характеризующие специфику советского строя и быта, зафиксированные в разнообразных лексикографических источниках и специализированных толковых словарях.

С точки зрения способов и подходов к переводу, выделяется три группы советизмов. К первой группе относятся советизмы – реалии советского периода, которые переводятся с учетом отсутствия их референтов в стране читателя перевода, например, учитывая тот факт, что читатель из социалистической страны обладает более обширными фоновыми знаниями об СССР по сравнению с читателями из капиталистических стран. Вторую группу составляют региональные советизмы, которые переводятся на языки стран социализма принятыми там эквивалентами, обычно при помощи транскрипции или калькирования. К последней группе следует отнести интернациональные советизмы, которые переводятся с использованием транскрипции, к примеру, «большевик» / “Bolshevik”, «спутник» / “sputnik” и т.д. [2, с. 144].

Проведенный анализ показал, что при переводе советизмов используются следующие переводческие трансформации: калькирование, транскрибирование, транслитерирование, эквивалентное соответствие и лексико-семантическая замена.

Обратимся к известной классификации переводческих трансформаций, представленной отечественным переводоведом В.Н. Комиссаровым [3, с. 221], дополненной примерами перевода советских реалий.

Калькирование – это способ перевода, при котором морфема или слова (в случае устойчивых словосочетаний) лексической единицы оригинала заменяются их лексическими соответствиями в переводном языке, например, «Домком» / “House committee”, «Комиссариат просвещения» / “Commissariat of Education”, «Доброхим» / “the Friends of Chemical Defense and Industry”. Процесс создания калек зачастую осуществляется механически, без затраты усилий [7, с. 25]. Как видно из примеров, при переводе советизмов, особенно названий организаций, слова, полученные путем сокращения, приводятся в полной расшифровке в переводе, нарушая при этом форму, но уточняя содержание и давая читателю возможность получить представление о называемом предмете или явлении.

Эквивалентное соответствие – межъязыковое соответствие, при котором в переводе сохраняются все основные части содержания исходного текста. Примерами такого сохранения может служить перевод таких слов как «милиционер» / “policeman”, «квартира» / “apartment”. Лексические единицы двух языков независимо от контекста обозначают одно и то же, но не передают национальный колорит и не погружают читателя в атмосферу советского времени.

Транскрипция и транслитерация – это способы перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв переводного языка. При переводе этим способом происходит воспроизведение звуковой формы исходного иноязычного слова, а при транслитерации воспроизводится его графическая форма [3, с. 173]. С помощью транскрипции и транслитерации переведены такие лексемы как «копейка» / “kopeck”, «примус» / “primus”, «кулак» / “kulak”, «большевики» / “Bolsheviks” и т.д. Обращает на себя внимание, тот факт, что в переводе сложно отличить оба этих приема, поскольку и буквенная форма и произношение в некоторых случаях совпадают. Перевод с использованием данных приемов привлекает внимание иноязычного читателя, передает определенный национальный колорит, и в большинстве случаев, значение таких советизмов-реалий становится понятным из контекста.

Замена – способ перевода лексических единиц оригинала путем использования в переводе единиц переводного языка, значение которых не совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с помощью определенного типа логических преобразований [3, с. 212]. Лексико-семантическая замена используется при переводе, например, следующих советизмов: «дворник» / “dustman”; «Рабфак» / “Workers school”.

Анализ способов перевода советизмов в произведениях М.А. Булгакова выявил, что наиболее часто употребляемым приёмом, используемым переводчиками явилось калькирование, составив более 30 % от общего числа задействованных способов перевода. Прием калькирования широко используется, если на переводном языке не существует обозначаемого явления или предмета, однако он не всегда является эффективным с точки зрения передачи общественно-политического колорита. Так, например, для англоязычного реципиента такой термин как “Residential association” / «жилищное товарищество» будет не совсем правильно интерпретирован, т.к. согласно общепринятому англоязычному толкованию это организация, образованная по территориальному признаку, тогда как русский термин «жилищное товарищество» подразумевает практику создания организаций состоящих из равноправных участников с целью защиты своих интересов. Вместо общественного компонента, который содержит термин «жилищное товарищество», на первый план в англоязычном варианте выступает территориальный признак. Национальная специфика при этом не сохраняется.

Обратимся к переводу такого понятия как «агитпункт» / “propaganda office”. Используя прием калькирования, переводчик «жертвует» формой также приводит полную расшифровку советизма, что позволяет уточнить содержание и сохранить общественно-политическую окраску.

Передача коннотации также видится важной переводческой задачей. Так, например термин «труженик» имеет положительную коннотацию, что зафиксировано пометой одобрительно в словаре советских терминов [6, с. 514], замена при переводе на “worker”, не сохраняет ни содержания, ни общественно-социального колорита.

Интересным примером советизма является понятие «фарцовщик», слово иностранного происхождения, с размытой этимологией, обозначающее того, кто добывает или спекулирует вещами с целью личной выгоды. Задействование уподобляющего перевода «фарцовщик» / “black marketeer” позволяет частично передать содержание, но не отражает форму и национальный колорит. Сравним толкование термина в языках. В русском языке под фарцовщиком понимают «спекулянта вещами, обычно перекупленными у приезжих иностранцев» [8]. Английский толковый словарь трактует “black marketer” как «a person who trades illegally in officially controlled commodities” [12]. В советской действительности фарцовка была неотъемлемой чертой экономики и подразумевала перепродажу зарубежных товаров, ведение дел с иностранцами, что не находит отражения в англоязычном варианте. Однако с термином из этой же области таким как «черный рынок» налицо другая ситуация, в которой перевод термина при помощи калькирования не только сохраняет национальную окраску, но и точен по форме и содержанию. Англоязычный источник в одном из описаний значений термина “black market“ указывает на его тесную связь с советской экономикой: “…a major structural feature of the Soviet economy…” [11, с. 114].

При использовании калькирования используются те или иные переводческие приемы, т.е. здесь мы не имеем дело с калькированием в его «чистом виде». Например, при переводе названия такого органа как «Центральный Совет Народного хозяйства» переводчик использовал вместе с калькированием конкретизацию “National Economic Council’s Food”, сохранив при этом форму, но, не передав всей семантической окраски, так как «народный» подразумевает «относящийся к народу», сузив при этом семантическое поле термина хозяйство. Отмечается также потеря национального социально-общественного колорита. Основными чертами советской экономики являлись централизация и национализация, что отражено в русском названии и утрачено в английском варианте перевода.

Таким образом, проведенный анализ показал, что при переводе советизмов с русского языка на английский задействуется весь спектр переводческих приемов, наиболее продуктивными являются калькирование, транскрибирование и транслитерация. Калькирование, как наиболее часто используемый способ перевода, используется при переводе названий советских организаций, составных слов и словосочетаний. Эффективность данного способа перевода не всегда подтверждена, так как при сохранении формы и содержания, часто происходит потеря национального колорита. Потеря формы (замена количества слов, расшифровка) позволяет, в большинстве случаев, передать общественно-социальный колорит. Чаще всего калькирование сопровождается использование той или иной переводческой трансформацией. Наиболее частотными комбинациями являются калькирование с конкретизацией и калькирование с генерализацией.

Источник