- Способы разрешения политических конфликтов

- Способы разрешения конфликтных ситуаций

- Почему мы конфликтуем? На каком этапе общения рождается открытая конфронтация?

- Стратегии поведения в конфликте

- Конкуренция: акула. Как хищник при нападении

- Уклонение: черепаха. Побег в уютный панцирь

- Сотрудничество: лиса. Осторожность — наше все

- Улаживание: плюшевый мишка. Делайте, что хотите — только давайте жить дружно!

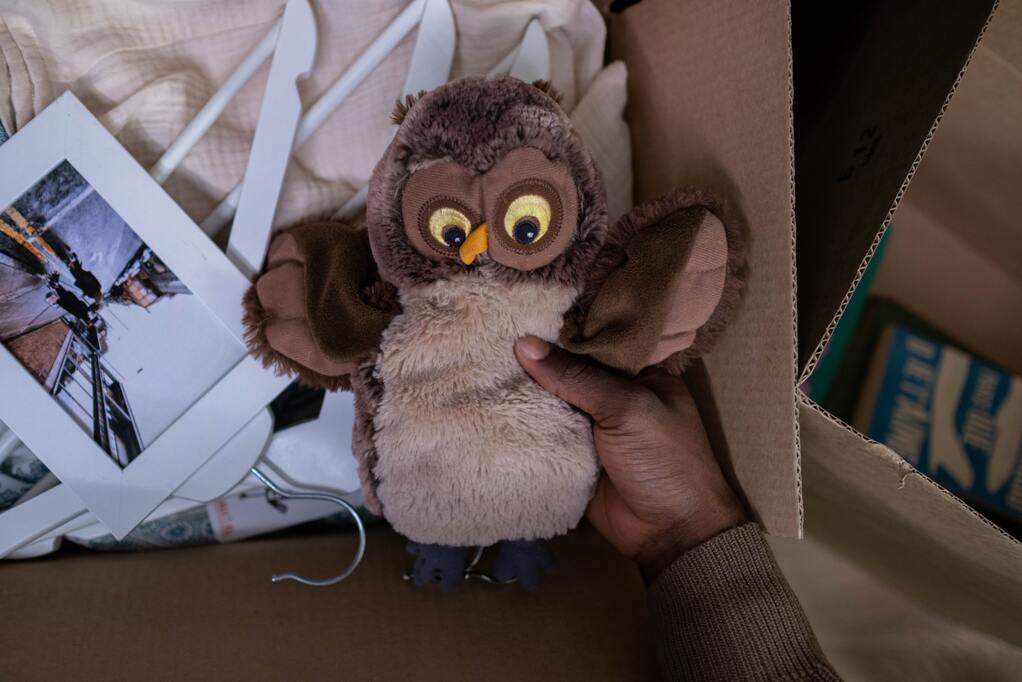

- Компромисс: сова. Любовь к здравомыслию

Способы разрешения политических конфликтов

Возникновение, развитие и способы урегулирования политического конфликта во многом зависят от типа политической системы (политического режима), в которой происходит конфликт.

В тоталитарном обществе все конфликты условно институционализированы, но только со стороны самого правящего режима, который может обычный социальный конфликт представить как политический, а своим карательным мерам по отношению к реальным и мнимым противникам придать правовой характер или оправдать насилие «революционной целесообразностью». Например, в 20—30-е гг. XX в.в СССР постоянно проходили показательные судебные процессы, которым придавался политический характер, а обвиняемых судили как «врагов народа».

Тоталитарный режим не допускает никакой оппозиции даже по вопросам о способах построения «идеального» (тоталитарного) государства. Так, например, в 1934 г. состоялся XVII съезд ВКП(б), на котором более половины из 1961 присутствовавших делегатов по тем или иным вопросам не поддержали «сталинскую линию» построения коммунистического общества, и все «несогласные» впоследствии были репрессированы, а сам съезд вошел в историю страны как «съезд расстрелянных».

Реальные социальные и политические противоречия и конфликты режим старается скрыть, а любое их проявление подавляет силой. Например, в период коллективизации (1929—1932 гг.) крестьян, не желавших вступать в колхозы, объявляли политическими преступниками и арестовывали (расстреливали, ссылали), а крестьянские волнения (восстания) жестоко подавлялись регулярными войсками. Таким образом, тоталитарный режим превращает индивидуальный и массовый террор в основной способ предотвращения и подавления очагов политического конфликта. Но политические противоречия, как бы жестоко они не подавлялись, существуют и в тоталитарной политической системе и вокруг нее. Однако реально противостоять тоталитарному режиму может лишь субъект, примерно равный ему по силе. Иначе противоборство превращается не в политический конфликт, а в одностороннее насилие.

Возможны четыре основных способа свержения (трансформации) тоталитарного политического режима: внешнее воздействие, народное восстание (революция), реформирование сверху, комбинирование внешних и внутренних факторов. Рассмотрим каждый из перечисленных вариантов.

1. Внешнее воздействие, как правило, предполагает непосредственное вторжение иностранных вооруженных сил и насильственное свержение (уничтожение) правящей элиты тоталитарного режима, а также последующий контроль за формированием новой «демократической» политической системы. Подобным образом были свергнуты тоталитарные режимы в таких странах, как фашистская Германия, милитаристская Япония (1945 г.) и др. А такие косвенные способы внешнего воздействия на тоталитарный режим, как экономическая блокада (эмбарго), бойкоты, политическая изоляция, не столь эффективны. Их результативность во многом зависит от наличия других факторов, например, таких, как внутренняя оппозиция тоталитарному режиму. В качестве примера неэффективного косвенного внешнего «воздействия» можно привести Северную Корею и Кубу, в которых тоталитарные режимы существуют многие десятилетия, несмотря ни на какие «блокады» и «эмбарго».

2. Народное восстание (революция) как способ свержения тоталитарного режима возможен в ситуации, когда одновременно «сходятся», накладываются друг на друга следующие условия (факторы): 1) в рядах правящей элиты нет должного единства — наблюдается слабость централизованной власти; 2) в обществе накопился достаточный протестный потенциал; 3) в массовом сознании существует психологическая готовность (установка) бороться за свои права; 4) в рядах оппозиции есть лидеры (группы), способные и готовые возглавить восставший народ. Так, например, 25 апреля 1974 г. в Португалии восставшие войска под руководством Движения вооруженных сил свергли фашистский режим, и в стране началась демократическая революция.

3. Реформирование тоталитарного режима сверху становится возможным, когда в рядах самой правящей элиты возникает понимание необходимости (вынужденности) изменения условий своего политического господства. Нередко возможности такого реформирования возникают после смерти «вождя». Например, в СССР начало трансформации тоталитарного режима в авторитарный стало возможным только после смерти Сталина (1953 г.); в Испании после смерти генерала Франко (1975 г.) началась демократизация всей политической системы страны.

4. Комбинированный (смешанный) вариант свержения тоталитарного режима становится возможным, когда внешние и внутренние факторы как бы совпадают, способствуют друг другу. Например, распад Варшавского военного блока и вывод советских войск из стран Восточной Европы (конец 80-х гг. XX в.) способствовали победе демократических революций в этих странах, и, в частности, в ходе народного восстания был свергнут тоталитарный режим Н. Чаушеску в Румынии.

Авторитарный политический режим также старается не допускать публичные политические конфликты, а в случае их возникновения — подавляет силой. Например, в 1962 г. в Новочеркасске войска расстреляли демонстрацию рабочих, требовавших повышения заработной платы и снижения цен на хлеб; в 1968 г. были арестованы и осуждены представители молодежного движения, выступившие против ввода советских войск в Чехословакию.

Даже горизонтальные политические конфликты в авторитарной политической системе приобретают форму заговора или дворцового переворота. Примером горизонтального конфликта в авторитарном государстве может служить факт смещения в 1964 г. с поста Первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева. Пленум ЦК КПСС (14 октября 1964 г.), решавший вопрос об освобождении Н.С. Хрущева от занимаемой должности, был внеочередным и собрался в отсутствие своего секретаря и больше походил на заговор.

Способы урегулирования политических конфликтов в демократической системе прежде всего зависят от определения вида конфликта. Если мы имеем дело с горизонтальным (частичным) конфликтом, субъектами которого, как правило, выступают политические институты и организации, функционирующие в рамках существующей политической системы (например, исполнительная и законодательная ветви власти), то данный конфликт является полностью институционализированным и его урегулирование предопределено законодательно закрепленными правилами политической борьбы (например, Конституцией). Урегулирование таких конфликтов во многом зависит от существующих правовых норм и от умения политических лидеров находить компромиссы. Если в ходе дискуссий, дебатов, переговоров, работы согласительных комиссий не удается найти компромисс и конфликт заходит в тупик, то в демократической политической системе существуют следующие варианты его разрешения:

1)обращение в Конституционный Суд;

3)роспуск парламента (Госдумы) и назначение досрочных парламентских выборов;

4)организация и проведение референдума по спорным вопросам и др.

Более сложными в плане урегулирования являются вертикальные статусно-ролевые конфликты, возникающие между центром и регионами. Регионы могут претендовать не только на повышение своего социально-экономического и политического статуса, но и стремиться к полной политической независимости. Такие конфликты могут привести к широкомасштабным боевым действиям и многочисленным жертвам.

Но, пожалуй, самыми сложными для урегулирования и разрешения являются вертикальные режимные политические конфликты. Субъектами таких конфликтов выступают, с одной стороны, государственные институты и организации, выражающие интересы господствующих слоев населения и правящей элиты, с другой — оппозиционные организации, представляющие подвластные массы. Конечной целью режимного политического конфликта является смена (сохранение) существующей политической системы. В таких конфликтах особенно велика цена ошибок и просчетов. Негативное развитие такого конфликта может привести общество к гражданской войне.

Для того чтобы не допустить негативного хода развития радикального политического конфликта, необходим своевременный и всесторонний анализ конфликтной ситуации, в котором должны быть выявлены следующие ключевые вопросы:

1)Каковы основные причины возникновения конфликта?

2)Каковы истинные намерения и цели сторон?

3)Какие силы задействованы в конфликте и какие силы могут принять участие в ходе развития конфликта?

4)Кому выгодно конфликтное развитие событий?

На основании полученных данных появляются возможности:

• составить прогноз возможного развития событий;

• определить возможные варианты урегулирования конфликта;

• разработать план урегулирования и разрешения конфликта, определить тактические и стратегические задачи.

Практическая реализация плана предполагает следующую последовательность действий:

1)уменьшить (снять) эмоциональное напряжение конфликтующих (например, информацией о намерениях);

2)четко определить предмет спора и тем самым локализовать конфликт;

3)установить (оговорить) нормы и правила взаимодействия конфликтующих сторон;

4)организовать диалог между конфликтующими сторонами и открыто информировать общественность о позициях сторон и принимаемых мерах по урегулированию конфликта;

5)отделить проблемы от субъективной заинтересованности участников конфликта и сосредоточить внимание на их разрешении.

Если в результате принятых мер урегулировать или локализовать конфликт не удалось и его дальнейшее развитие представляет угрозу для общества, то властные структуры должны быть готовыми применить силу или остановить развитие конфликта угрозой применения силы.

Источник

Способы разрешения конфликтных ситуаций

Почему мы конфликтуем? На каком этапе общения рождается открытая конфронтация?

Конфликт — это столкновение противоположно направленных интересов, ценностей, целей. Обычно он связан с отрицательными эмоциональными переживаниями, основан на эмоциях и личной неприязни.

Рассмотрим стандартную цепочку:

1. Установление контакта → 2. Ориентация в ситуации → 3. Обсуждение проблемы → 4. Принятие решения → 5. Выход из контакта. Открытый спор возникает при переходе от пункта 3 к пункту 4 — как правило, из-за того, что стороны не владеют психологическими техниками: не слушают друг друга и не умеют убеждать.

Конфликт выстраивается по простой формуле:

КС — это конфликтная ситуация (накопившиеся противоречия), И — инцидент (обстоятельства, повод), К — сам конфликт (открытое противостояние как следствие).

«Чтобы выйти из контакта, необходимо разрешить проблему: устранить ситуацию и исчерпать инцидент. Иначе выход не произойдет. Важно понимать, что сам инцидент — это своеобразная верхушка сорняка. Если ее сорвать и не устранить корень, все только усугубится».

Конфликт возникает в разных ситуациях из-за столкновения интересов. Например, поссорились вы со своим сотрудником из-за премии, с коллегой из другой школы из-за расхождения взглядов на воспитание, с администрацией из-за бюджета и т.д. Это все самый распространенный, межличностный тип.

Бывают еще противостояния групп (руководство и подчиненные, «лентяи» и «трудяги», консерваторы и изобретатели и т.д.) — это межгрупповой тип, самый разрушительный и интенсивный. Случаются и внутриличностные разногласия — например, из-за того, что уже собраны чемоданы для долгожданного семейного отпуска, но дела вдруг требуют присутствия на работе.

В конфликтах есть объекты (причины), субъекты (активные стороны), участники, косвенные участники. Их роли могут меняться. В конце концов каждая конфронтация оказывается деструктивной или конструктивной. Первый вариант не сулит ничего хорошего, а для конструктивного исхода необходимы адекватность восприятия ситуации, открытое общение и, конечно, создание атмосферы доверия, сотрудничества.

У каждого человека формируются привычные стратегия и тактика поведения в конфликтах. Чтобы лучше управлять происходящим, нужно идентифицировать свою стратегию и установки окружающих людей, корректировать свою тактику.

Стратегии поведения в конфликте

Конкуренция: акула. Как хищник при нападении

«+» возможность абсолютной победы, эффективность в экстремальных условиях

«-» возможность жесткого проигрыша, недолговечность результатов

Когда стратегия оправдана:

- опасная обстановка;

- «нечего терять»;

- ресурсы (власть) гарантируют победу;

- ставки крайне высоки;

- нужно продвинуть непопулярное, но верное решение;

- необходимо произвести впечатление на сторонних наблюдателей.

Тактические действия: контроль противника и его источников информации, постоянное давление всеми доступными средствами, обман, хитрость, провокации, нежелание вступать в диалог.

Каким личностям свойственна: властным, нетерпимым к инакомыслию, ретроградным, боящимся критики, боящимся сбора информации о себе, игнорирующим коллективное мнение.

Уклонение: черепаха. Побег в уютный панцирь

«+» демонстрация запущенности проблемы, компенсаторные факторы (сочувствие, помощь со стороны), экономия сил.

«-» демонстрация своей пассивно-страдальческой установки, усугубление положения из-за неразрешенного противоречия, распространение влияния ссоры на разные области жизни (вплоть до появления психосоматических заболеваний).

Когда стратегия оправдана:

- победа не имеет принципиального значения;

- важнее спокойствие и стабильность;

- важнее сохранить хорошие отношения;

- есть угроза более серьезного разногласия;

- понимание своей неправоты;

- безнадежность проблемы;

- незначительность проблемы;

- победа требует слишком больших затрат.

Тактические действия: демонстративный уход, отказ от силовых приемов, отказ от сбора фактов, отрицание остроты конфликта, медлительность в принятии решений.

Каким личностям свойственна: застенчивым, слишком восприимчивым к критике, склонным к позиции «авось обойдется», не умеющим управлять беседой.

Сотрудничество: лиса. Осторожность — наше все

«+» возможность справедливого исхода и равнозначного разделения благ

«-» зависимость от чужих уступок, растрата сил на ведение переговоров, возможность стать жертвой обмана в процессе торга, недолговечность решения проблемы.

Когда стратегия оправдана:

- обе стороны убедительны;

- дефицит времени;

- сотрудничество и директивный подход неэффективны;

- ресурсы оппонентов равны;

- нужно временное решение;

- победа не имеет принципиального значения;

- лучше получить что-то, чем все потерять.

Тактические действия: торг, обман, лесть, требование равного дележа.

Каким личностям свойственна: осторожным, нетерпимым к резкости, не любящим углубляться в детали.

Улаживание: плюшевый мишка. Делайте, что хотите — только давайте жить дружно!

«+» в некоторых случаях проблема решается сама собой благодаря дружеским отношениям.

«-» жертвование личными целями, доведение до ситуации самосохранения, неразрешенность проблемы.

Когда стратегия оправдана:

- победа не имеет принципиального значения;

- важнее сохранить хорошие отношения;

- нужно выиграть время;

- уступить — значит одержать моральную победу.

Тактические действия: соглашательство, демонстрация непритязательности, потакание, лесть.

Каким личностям свойственна: бесхребетным, угодливым, «мечта манипулятора».

Компромисс: сова. Любовь к здравомыслию

«+» проработка проблемы, возможность конструктивного разрешения конфликта

«-» затрата сил и времени для волевых решений и мудрого управления ситуацией (не воспользоваться слабостями «Черепахи» и «Плюшевого мишки», противопоставить поведению «Акулы» мирные средства)

Когда стратегия оправдана:

- взаимовыгодное решение крайне важно;

- длительные близкие отношения с другой стороной;

- достаточно времени для проработки проблемы;

- ресурсы оппонентов равны.

Тактические действия: сбор информации о проблеме и противнике, тщательный подсчет ресурсов, открытый диалог, критика «по делу», проявление своих талантов для оказания влияния, принятие разумных идей оппонента.

Каким личностям свойственна: инноваторам, не терпящим оскорблений, умеющим отбросить эмоции.

Источник