- Каковы способы повышения интенсивности сокращения при мышечном сокращении

- Характеристики сокращения целой мышцы

- Видео физиология мышц и мышечного сокращения — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

- Пути увеличения силы мышечных сокращений в эксперименте и в естественных условиях. Тоническое сокращение мышцы. Контрактура.

Каковы способы повышения интенсивности сокращения при мышечном сокращении

Эффективность двигателя или автомашины рассчитывают как процент потребляемой энергии, которая превращается в работу вместо тепла. В мышцах количество энергии, способной превращаться в работу, даже при наилучших условиях составляет менее 25% всей энергии, доставляемой к мышце (химической энергии питательных веществ), а остальная энергия превращается в тепло. Причина этой низкой эффективности связана с тем, что примерно половина энергии питательных веществ теряется во время образования АТФ, и только 40-45% энергии самой АТФ может позднее превратиться в работу.

Максимальная эффективность реализуется лишь при условии сокращения мышцы с умеренной скоростью. При медленном сокращении мышцы или без какого-либо ее укорочения во время сокращения освобождается небольшое количество поддерживающего тепла, хотя работа практически не выполняется, что снижает эффективность преобразования до нуля. Напротив, если сокращение слишком быстрое, большая доля энергии используется на преодоление вязкого трения внутри самой мышцы, и это также снижает эффективность сокращения. Обычно максимальная эффективность развивается, когда скорость сокращения составляет около 30%.

Характеристики сокращения целой мышцы

Многие особенности сокращения мышцы можно продемонстрировать на примере одиночных мышечных сокращений. Такие сокращения вызывают с помощью одиночного электрического возбуждения, иннервирующего мышцу нерва, или короткого электрического раздражения самой мышцы, что ведет к развитию одиночного сокращения, продолжающегося долю секунды.

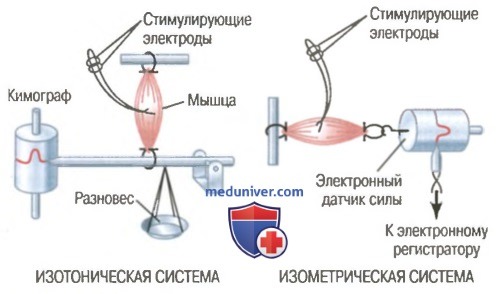

Изометрическое и изотоническое сокращение. Мышечное сокращение называют изометрическим, если мышца не укорачивается во время сокращения, и изотоническим — если мышца укорачивается, но ее напряжение на протяжении всего сокращения остается постоянным.

В изометрической системе мышца сокращается без уменьшения своей длины, а в изотонической системе мышца укорачивается против фиксированной нагрузки: мышца поднимает чашу весов с разновесом. Изометрическая система строго регистрирует изменения силы самого мышечного сокращения, а параметры изотонического сокращения зависят от нагрузки, против которой мышца сокращается, а также от инерции нагрузки. В связи с этим при сравнении функциональных особенностей различных типов мышц чаще всего используют изометрическую систему.

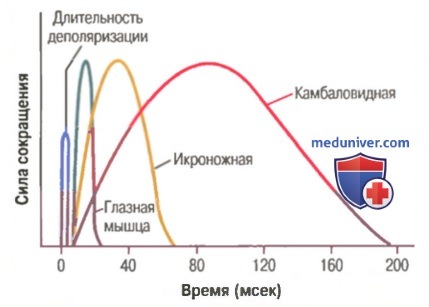

Особенности одиночных изометрических сокращений, зарегистрированных от разных мышц. В теле человека имеются много мышц разного размера — от очень маленькой стременной мышцы в среднем ухе, длиной в несколько миллиметров и диаметром около 1 мм, до очень большой четырехглавой мышцы, в 500000 раз крупнее стременной. При этом диаметр волокон может быть маленьким (10 мкм) или большим (80 мкм). Наконец, энергетика мышечных сокращений значительно варьирует от одной мышцы к другой. Поэтому не удивительно, что механические характеристики сокращений разных мышц различаются.

На рисунке показаны кривые регистрации изометрических сокращений трех типов скелетных мышц: глазной мышцы (длительность изометрического сокращения менее 1/40 сек), икроножной мышцы (длительность сокращения около 1/15 сек) и камбаловиднй мышцы (длительность сокращения примерно 1/3 сек). Интересно, что эти длительности сокращений приспособлены к функциям соответствующих мышц. Движения глаз должны быть чрезвычайно быстрыми, чтобы поддерживать фиксацию глаз на объекте для обеспечения ясного видения. Икроножная мышца должна сокращаться умеренно быстро, чтобы обеспечить скорость движения нижней конечности, достаточную для бега или прыжков. А камбаловидная мышца имеет дело в основном с медленными сокращениями для непрерывной длительной поддержки тела против силы тяжести.

Быстрые и медленные мышечные волокна. Как обсуждается в предыдущих статьях, посвященных спортивной физиологии, каждая мышца тела состоит из совокупности так называемых быстрых и медленных мышечных волокон, а также других волокон с переходными свойствами. В состав быстрореагирующих мышц входят в основном быстрые волокна и лишь небольшое число медленных. И наоборот, медленнореагирующие мышцы составлены главным образом из медленных волокон. Различия между этими двумя типами волокон следующие.

Быстрые волокна: (1) крупные волокна, обеспечивающие большую силу сокращения; (2) имеют хорошо развитый саркоплазматический ретикулум для быстрого выделения ионов кальция, инициирующих сокращение; (3) содержат большое количество гликолитических ферментов для быстрого освобождения энергии путем гликолиза; (4) имеют сравнительно бедное кровоснабжение, поскольку окислительный метаболизм имеет второстепенное значение; (5) содержат немного митохондрий также в связи со второстепенностью окислительного метаболизма.

Медленные волокна: (1) более мелкие волокна; (2) иннервируются также более мелкими нервными волокнами; (3) имеют хорошо развитую систему кровеносных сосудов и капилляров для доставки большого количества кислорода; (4) содержат значительно больше митохондрий для обеспечения высоких уровней окислительного метаболизма; (5) содержат большое количество миоглобина — железосодержащего белка, подобного гемоглобину эритроцитов. Миоглобин связывается с кислородом и хранит его до момента, когда в нем возникнет потребность (это также значительно увеличивает скорость транспорта кислорода в митохондрии). Миоглобин придает медленным волокнам красноватый вид, поэтому их называют красными волокнами, а из-за дефицита красного миоглобина в быстрых волокнах их называют белыми волокнами.

Видео физиология мышц и мышечного сокращения — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Пути увеличения силы мышечных сокращений в эксперименте и в естественных условиях. Тоническое сокращение мышцы. Контрактура.

Величина усилия, развиваемого мышечным волокном, пропорциональна числу миофибрилл в волокне. При мышечной тренировке число миофибрилл увеличивается, что является морфологическим субстратом увеличения силы сокращения мышц.

Изменение силы сокращения наблюдают при ритмической стимуляции скелетных мышц.

Одной из причин увеличения силы сокращения в естественных условиях является частота импульсов, генерируемых мотонейронами. Второй причиной этого служат увеличение числа возбуждающихся мотонейронов и синхронизация частоты их возбуждения. Рост числа мотонейронов соответствует увеличению количества двигательных единиц, участвующих в сокращении, а возрастание степени синхронизации их возбуждения способствует увеличению амплитуды при суперпозиции максимального сокращения, развиваемого каждой двигательной единицей в отдельности.

Сила сокращения изолированной скелетной мышцы при прочих равных условиях зависит от исходной длины мышцы. Умеренное растяжение мышцы приводит к тому, что развиваемая ею сила возрастает по сравнению с силой, развиваемой нерастянутой мышцей. В естественных условиях сила сокращения скелетных мышц при их растяжении, например при массаже, увеличивается вследствие работы гамма-эфферентов.

В тонических волокнах двигательный аксон образует множество синаптических контактов с мембраной мышечного волокна. Развитие сокращения происходит медленно, что обусловлено низкой активностью миозиновойАТФазы. Также медленно происходит и расслабление. Мышечные волокна данного типа эффективно работают в изометрическом режиме. Эти мышечные волокна не генерируют потенциал действия и не подчиняются закону «все или ничего». Одиночный пресинаптический импульс вызывает незначительное сокращение. Серия импульсов вызовет суммацию постсинаптического потенциала и плавно возрастающую деполяризацию мышечного волокна. У человека мышечные волокна этого типа входят в состав наружных мышц глаза.

Мышечная контрактура — это болезненное сокращение мышцы, не связанное с деполяризацией мембраны мышечных клеток. С точки зрения физиологии контрактура – длительное не распространяющееся по волокну мышцы сокращение.Механизм возникновения контрактуры биохимия объясняет нарушением процесса восстановления АТФ(аденозинтрифосфорная кислота).

Анализ причин развития утомления в организме, нервно-мышечном препарате и в отдельной мышце. Влияние катехоловых аминов на нервно-мышечную передачу при утомлении (феномен Орбели-Гинецинского).

Утомление — временное снижение работоспособности. Развивающееся в опыте утомление изолированной мышцы в связи с ее длительной работой выражается в постепенном уменьшении амплитуды сокращений, удлинении фазы расслабления, а также в том, что расслабление постепенно становится все менее полным — развивается контрактура. Специальные исследования обнаружили, что в утомленной мышце уменьшается возбудимость (порог раздражения повышается), удлиняется скрытый период (отрезок времени от момента начала раздражения мышцы до момента начала сокращения),увеличивается вязкость. Необходимо отметить, что эти признаки имеют место и при двигательной деятельности в мышцах всего организма.

Нервно-мышечный препарат содержит в себе три элемента: мышечное волокно, нервно-мышечный синапс и нервное волокно. Опыт показывает, что при утомлении нервно-мышечного препарата изменение функциональных свойств наступает, в первую очередь, в нервно-мышечных синапсах, во вторую очередь, — непосредственно в мышечных волокнах. Что касается нервных проводников, то они, как впервые показал Н.Е. Введенский, практически «неутомимы». Изменение функциональных свойств нервно-мышечных синапсов выражается в нарушении процесса передачи возбуждения с нервных волокон на мышечные.

Утомление организма как результат сдвигов в функциональном состоянии центральной нервной системы. Мышечная работа — это целостная деятельность всего организма. Утомление организма при мышечной работе,прежде всего, связано с утомлением центральной нервной системы, так как интенсивная мышечная деятельность является в то же время и интенсивной деятельностью нервных центров. Последняя в результате длительной напряженной работы нарушается.Выражением этого нарушения является изменение нормального взаимоотношения процессов возбуждения и торможения, причем тормозной процесс начинает преобладать. В результате расстраивается нормальное течение рефлекторных процессов, нарушаются регуляция вегетативных функций и координация движений,двигательный аппарат постепенно приходит в недеятельное состояние.

увеличение амплитуды сокращений утомленной икроножной мышцы лягушки при присоединении к ритмическому раздражению передних корешков спинного мозга непродолжительного раздражения соответствующих преганглионарных симпатических волокон.

Катехоламины влияют на миоциты через адренорецепторы двух типов (альфа и бета), которые подразделяются на четыре подтипа (а, и а2, B1 и B2). Воздействие норадреналина на а- и (B-адренорецепторы окончаний холинергических нейронов миэнтерального и подслизистого сплетений угнетает выход ацетилхолина из холинергических окончаний, что ослабляет парасимпатические влияния на миоциты и способствует торможению гладкой мускулатуры. Активация симпатической части нервной системы в результате физических нагрузок приводит к увеличению минутного объема сердца, поддерживает кровоток и обеспечивает продуцирование достаточного количества субстратов для удовлетворения повышенных потребностей организма. Небольшая физическая нагрузка стимулирует только симпатическую часть нервной системы, а более тяжелые нагрузки активизируют также и мозговое вещество надпочечников.

12. Особенности возбудимости и проводимости в гладких мышцах. Автоматия гладких мышц, ее механизм.

Мышечные клетки соединены между собой особыми цитоплазматическими выростами – нексусами. Поэтому возбуждение в гладких мышцах легко передается с одной клетки на другую.

В гладких мышцах плохо выражена проводящая возбуждение система: слабо развиты поперечные трубочки, саркоплазматическийретикулюм практически отсутствует. Поэтому скорость проведения возбуждения в гладких мышцах значительно меньше, чем в поперечно-полосатых.

В гладких мышцах фактически нет синапсов, т. к. отсутствует постсинаптическая мембрана и медиатор изливается прямо на мембрану мышечных клеток, на которой находятся многочисленные рецепторы (адрено-, холино-, серотонинорецепторы). Как известно, адренорецепторы, в свою очередь, делятся наальфа и бета, поэтому взаимодействие одного и того же медиатора в зависимости от характера рецептора может давать противоположный эффект: в одном случае – сокращение гладкой мускулатуры, в другом – ее расслабление. Взаимодействие медиатора со специфическим рецептором, вызывающее тот или иной мышечный эффект опосредовано клеточными системами регуляции (цАМФ, цГМФ, Са-система). В большинстве случаев альфа-адренорецепторы участвуют в сокращении гладких мышц, в то время как бета-адренорецепторы расслабляют их. Альфа-адренорецепторы регулируют в основном уровень ионов Са, тогда как бета-адренорецепторы ингибируют аденилатциклазу. Мембрана гладких мышечных клеток не имеет Nа — каналов, в ней имеются Са — каналы, обусловливающие возбуждение благодаря возникновению Са — тока.

Проводимость гладких мышц также отличается от скелетных. Как было отмечено раньше, возбуждение с одной мышечной клетки может передаваться на другую через особые контакты — нексусы, которые имеются между плазматическими мембранами соседних клеток. Возбуждение по гладким мышечным клеткам распространяется с небольшой скоростью — 2-10 см/с. Сократимость гладкой мускулатуры носит более медленный и длительный характер.

Гладкие мышцы работают как в фазном, так и тоническом режиме. Вследствие большой продолжительности сократительного акта гладкие мышцы даже под влиянием редких импульсов могут переходить в состояние длительного сокращения, напоминающего тетанус. Кроме того, характерным для гладких мышц является и то, что они могут поддерживать состояние тонического напряжения без видимой затраты энергии, с чем связано их медленное утомление.

Автоматия — это свойство мышечной гладкой ткани самовозбуждаться без воздействия к каких — либо факторов, которым не обладают скелетные мышцы. Клетки, обладающие автоматией, пейсмеккерные клетки, идентичны по строению обычным мышечным клеткам, однако отличаются от них по некоторым электрофизиологическим свойствам. В пейсмеккерных клетках наблюдается спонтанная деполяризация, приводящая к самовозбуждению клетки, природа которой точно не установлена. Спонтанная деполяризация, доходя до критического уровня, приводит к развитию потенциала действия и самовозбуждению мышечной клетки.

Источник