РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Разделение измельченного материала на фракции (классы) осуществляется по размеру частиц. Известны следующие способы разделения: механическое- на ситах; гидравлическое — в зависимости от скорости осаждения частиц в воде; воздушное (сепарация)- по величине скорости их осаждения в воздухе.

Механическое разделение (ситовое)

В химико-фармацевтической промышленности преимущественно используют ситовое разделение. С этой целью применяют механизированные сита, представляющие собой сочетание сеток и специальных механизмов, обеспечивающих их движение. По характеру сетки различают сита плетеные, штампованные и колосниковые (рис. 7.11).

Плетеные сита. Их получают переплетенем тонких нитей или проволок.’уИспользуют натуральный шелк, синтетические материалы (капрон), специальные сорта нержавеющей стали, латунь, фосфористую бронзу (рис. 7.11, а, б). Переплетение ведется в строго определенном порядке, в соответствии с так называемой «формулой сит», по которой ширина отверстий сетки составляет 6/n толщина нитей 4/n; где n — число нитей, приходящихся на 1 см (по длине). Согласно этой формуле ширина отверстий сетки должна быть в 1,5 раза больше толщины нити (6:4) Плетеные сита малопрочны. Их сетки легко вытягиваются, нити сдвигаются, в результате чего нарушается первоначальная правильность размеров отверстий. Для повышения прочности проволочные сетки подвергают прессованию под большим давлением, благодаря чему в местах перекрещивания проволока сминается и закрепляется. В некоторых случаях тонкую проволоку и шелковые нити подкрепляют более прочной, с более крупными отверстиями металлической сеткой.

Рис. 7.11. Виды сеток сит.

а, б — плетеные, в — штампованные; г — колосниковые

Штампованные сита. Это сита (рис. 7.11, в), которые представляют собой металлические листы толщиной 2-12 мм, с проштампованными (пробивными) отверстиями круглой, овальной или квадратной формы. Они отличаются прочностью и широко применяются в промышленности, однако имеют довольно крупные отверстия — не менее 0,3 мм.

Колосниковые сита. Применяются редко, в основном устанавливаются в мельницах, работающих по принципу удара. Они представляют собой сочетание металлических (чугунных, стальных) пластин (рис. 7.11, г); отличаются исключительной прочностью.

Коэффициент полезного действия и производительность сит

В результате просеивания исходный материал разделяется на две фракции: «просев» — продукт, прошедший сквозь сетку (диаметр частиц меньше размера отверстий сита), и «отсев» — продукт, задержанный на сите.

Вследствие разных недостатков процесса просеивания не все частицы, размеры которых меньше отверстий сита, проходят через них. Некоторое их количество остается вместе с более крупными частицами на рабочей поверхности сита. Если обозначить буквой G массу исходного материала, поступившего на просеивание, G1 — массу просева; G2 — массу отсева; G’2 — массу отсева, содержащего частицы, диаметр которых больше размера отверстий сита; G”2 — массу отсева, содержащего частицы, размер которых меньше или равен размеру отверстий сита, то можно написать:

Работа сит оценивается двумя показателями: эффективностью просеивания или коэффициентом полезного действия (КПД) сита и его производительностью. КПД сита — это выраженное в процентах отношение массы просева к массе частиц того же класса в исходном материале. КПД рассчитывается по формуле:

КПД =

; КПД 2 его поверхности в единицу времени (кг/ч; т/ч).

На производительность сит и эффективность просеивания влияют следующие факторы: форма и размер отверстий сетки, толщина слоя материала на сите, его влажность, скорость, характер движения материала и длина его пути.

Конструкция сит

В химико-фармацевтической промышленности используют механизированные сита. В зависимости от конструкции механизмов, приводящих в движение рабочую поверхность сита и просеиваемый материал, различают сита качающиеся и вибрационные.

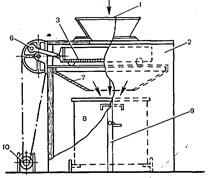

Рис. 7.12. Устройство качающегося сита.

Объяснение в тексте.

Качающиеся сита (трясунки). Эти механизмы совершают принудительное качание сита, которое обеспечивается жесткой связью коленчатого вала, шатунно-кривошипного или эксцентрикового механизмов с корпусом сита. Сито устанавливается в горизонтальном или наклонном положении (7-14°) на роликах, двигающихся по направляющим, иногда они крепятся на шарнирных или кривошипных опорах или же их подвешивают- на шарнирных подвесах. Число качаний в минуту составляет от 50 до 400, а амплитуда колебаний от 5 до 200 мм.

Устройство качающегося сита представлено на рис. 7.12. Материал, подлежащий просеиванию, насыпается на рабочую поверхность (3) через воронку (1). Просеянный порошок ссыпается в воронку (7), а оттуда в тару (8). Во избежание распыления материала во время работы тара устанавливается в специальный кожух, прикрепленный к корпусу (2) и закрываемый дверцами (9). Короб сита установлен на четырех роликах (5), двигающихся по направляющим (4). Сито приводится в движение электродвигателем (10) посредством шкива (II) и коленчатого вала (6).

Многоярусные качающиеся сита. Многоярусные сита имеют несколько сеток, расположенных одна над другой, причем верхняя имеет наибольшие отверстия, а нижняя — наименьшие. Такие сита позволяют разделить просеиваемый материал по крупности частиц на отдельные фракции,

Вибрационные сита. При помощи специального механизма (вибратора) вибрационные сита совершают частые колебания с небольшой амплитудой. Число вибраций сита находится в пределах 900-1500 в минуту (иногда до 3600) при амплитуде колебаний от 0,5 до 12 мм. При высокой частоте колебаний сита его отверстия почти не забиваются, так как сортируемый материал непрерывно подбрасывается на сетке. Поэтому вибрационные сита пригодны для просеива-‘ ния разнообразных материалов (в том числе влажных), обеспечивают высокую производительность и точность просеивания.

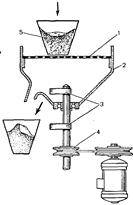

Вращательно-вибрационное сито. Такое сито модели ВС-2 представлено на рис. 7.13. Просеиваемый материал засыпают в бункер (5), откуда он поступает на сито (1), где за счет работы двух грузов вибратора (3) создается такое колебание, которое приводит всю массу порошка во вращательное движение по ситу и конусу приемника (2). Наличие двух дебалансов на разных уровнях вала сообщает всем точкам сетки круговые колебательные движения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Частоту колебаний регулируют ременной передачей привода (4), а их амплитуду — углом раствора грузов вибратора. Сито в процессе работы герметизируется крышкой.

Рис. 7.13. Устройство врашательно-вибрационного сита.

Объяснение в тексте.

Готовый продукт просев и отсев поступают в разные лотки, с которых ссыпаются в заранее приготовленную тару. Производительность сита составляет 80-300 кг/ч.

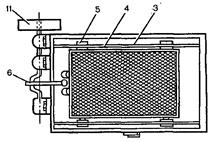

Вибрационное сито. Устройство вибрационного (электромагнитного) многоярусного сита представлено на рис. 7.14. В корпусе (1) размещено сито (3), имеющее три сетки, расположенные одна над другой, причем верхняя имеет наибольшие отверстия, а нижняя наименьшие. Просеиваемый материал из бункера (2) непрерывно подается на рабочую поверхность сита, которая установлена с наклоном, регулируемым в пределах 20-40°. Привод сита в движение осуществляется посредством электромагнитного генератора колебаний (4), расположенного под его рабочей поверхностью. Ситовая ткань и генератор колебаний соединены между собой по форме замыкания через толкатель, что обеспечивает возбуждение отдельных точек ткани сита.

Рис. 7.14. Устройство вибрационного (электромагнитного) многоярусного сига.

Объяснение в тексте.

Каждая просеивающая поверхность имеет несколько точек возбуждения. Сито разделяет просеиваемый материал по крупности частиц на три фракции (5), (6), (7). Электромагнитное сито в результате быстрого ускорения ткани обеспечивает высокую производительность и повышенную точность разделения.

Дата добавления: 2020-04-25 ; просмотров: 241 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Способ разделения материалов

Владельцы патента RU 2495723:

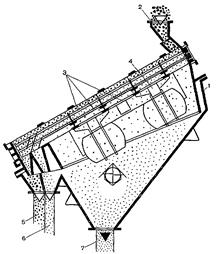

Изобретение относится к области магнитного обогащения и может быть использовано для разделения исходных руд и продуктов гравитационного обогащения в магнитных жидкостях по плотности. Способ разделения материалов включает сепарацию материалов с выделением немагнитной и магнитной фракций, подачу немагнитной фракции и магнитной жидкости в зону разделения магнитожидкостного сепаратора, разделение материала в псевдоутяжеленной магнитной жидкости с выделением продуктов разделения, содержащих магнитную жидкость. Выделение магнитной жидкости из продуктов разделения, обработку выделенной жидкости в неоднородном магнитном поле и возвращение ее в магнитожидкостной сепаратор. Выделение магнитной жидкости из продуктов разделения осуществляют в центробежном поле, при этом выделенную жидкость подвергают вибрационному воздействию в неоднородном магнитном поле, величина произведения напряженности на градиент напряженности которого равна и более величины произведения напряженности на градиент напряженности магнитного поля магнитожидкостного сепаратора. Изобретение позволяет повысить эффективность разделения и однородность магнитной жидкости. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области магнитного обогащения и может быть использовано для разделения исходных руд и продуктов гравитационного обогащения в магнитных жидкостях по плотности.

Известен способ магнитожидкостной сепарации, включающий подачу в зону сепарации магнитной жидкости, обработанной в неоднородном магнитном поле, величина напряженности и градиент напряженности которого устанавливают больше чем значения этих величин при сепарации, которой подвергают сепарируемую смесь, подавая ее на поверхность магнитной жидкости, отделение сагрегатированных частиц магнитной жидкости и выгрузку продуктов разделения (SU, авторское свидетельство №1546156, кл. В03С 1/00, 1988).

Недостатком данного способа является низкая эффективность сепарации, т.к. используемое стационарное магнитное воздействие на магнитную жидкость не позволяет полностью преодолеть взаимное притяжение между магнитными частицами магнитной жидкости и их агрегатами и тем самым не обеспечивает полноту выделения сагрегатированных частиц магнитной жидкости, образующихся в процессе ее эксплуатации.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ разделения материалов, включающий сепарацию материалов с выделением немагнитной и магнитной фракций, подачу немагнитной фракции и магнитной жидкости в зону разделения магнитожидкостного сепаратора, разделение материала в псевдоутяжеленной магнитной жидкости с выделением продуктов разделения, содержащих магнитную жидкость, выделение магнитной жидкости из продуктов разделения, обработку выделенной жидкости в неоднородном магнитном поле и возвращение ее в магнитожидкостной сепаратор (Паньшин A.M., Евдокимов С.И. Применение метода магнитожидкостной сепарации при обогащении золотосодержащих россыпей // Горный журнал. 2010. №1, с.75-77).

Недостатком данного способа является низкая эффективность разделения, т.к. используемая в процессе разделения магнитная жидкость является неоднородной из-за формирования в ней агрегатов магнитных частиц, локальное скопление которых препятствует выделению материала тяжелой фракции.

Техническим результатом является повышение эффективности разделения за счет увеличения скорости и селективности процесса осаждения агрегатов магнитных частиц магнитной жидкости и стабилизации свойств магнитной жидкости путем повышения ее однородности.

Технический результат достигается в способе разделения материалов, включающем сепарацию материалов с выделением немагнитной и магнитной фракций, подачу немагнитной фракции и магнитной жидкости в зону разделения магнитожидкостного сепаратора, разделение материала в псевдоутяжеленной магнитной жидкости с выделением продуктов разделения, содержащих магнитную жидкость, выделение магнитной жидкости из продуктов разделения в центробежном поле, при этом выделенную жидкость подвергают вибрационному воздействию в неоднородном магнитном поле, величина произведения напряженности на градиент напряженности которого равна и более величины произведения напряженности на градиент напряженности магнитного поля магнитожидкостного сепаратора, и возвращают ее в магнитожидкостной сепаратор. Подачу немагнитной фракции и магнитной жидкости производят в разные части зоны разделения магнитожидкостного сепаратора. Вибрационное воздействие осуществляют под углом от 5° до 85° к градиенту напряженности неоднородного магнитного поля.

Отличительными признаками предлагаемого способа разделения материалов являются выделение магнитной жидкости из продуктов разделения в центробежном поле, вибрационное воздействие на выделенную жидкость в неоднородном магнитном поле, величина произведения напряженности на градиент напряженности которого равна и более величины произведения напряженности на градиент напряженности магнитного поля магнитожидкостного сепаратора, подача немагнитной фракции и магнитной жидкости в разные части зоны разделения магнитожидкостного сепаратора, осуществление вибрационного воздействия под углом от 5° до 85° к градиенту напряженности неоднородного магнитного поля.

Выделение магнитной жидкости из продуктов разделения в центробежном поле позволяет десорбировать молекулы стабилизатора, содержащегося в магнитной жидкости, с поверхности сепарируемых частиц, что позволяет частично восстановить состояние равновесия между стабилизатором, свободно присутствующим в магнитной жидкости, и стабилизатором, адсорбированным частицами магнетита.

Выбор величины произведения напряженности на градиент напряженности неоднородного магнитного поля, используемого при обработке магнитной жидкости, равным и более величины произведения напряженности на градиент напряженности магнитного поля магнитожидкостного сепаратора позволяет осадить агрегаты магнитных частиц магнитной жидкости, формирующиеся в процессе магнитожидкостной сепарации, и тем самым повысить однородность магнитной жидкости и ее гомогенность.

Вибрационное воздействие, накладываемое на обрабатываемую магнитную жидкость, способствует повышению скорости и селективности процесса осаждения агрегатов магнитных частиц магнитной жидкости.

Осуществление вибрационного воздействия под углом от 5° до 85° к градиенту напряженности неоднородного магнитного поля способствует деструктуризации системы взаимодействия магнитных частиц магнитной жидкости и их агрегатов и ускоряет седиментацию последних под действием магнитодвижущей силы и вертикально направленной составляющей силы вибрационного воздействия.

Вибрационное воздействие под углом менее 5° является неэффективным, т.к. вибрационные колебания осуществляются вдоль направления магнитодвижущей силы, что приводит к минимизации силового воздействия, направленного вдоль магнитного поля на структурированные образования магнитных частиц магнитной жидкости и их агрегатов, которое способствует деструктуризации системы взаимодействия магнитных частиц магнитной жидкости.

Вибрационное воздействие под. углом более 85° является неэффективным, т.к. вибрационные колебания осуществляются вдоль магнитного поля, что способствует только деструктуризации системы взаимодействия магнитных частиц магнитной жидкости, но не оказывает влияния на седиментацию агрегатов магнитных частиц магнитной жидкости из-за отсутствия вертикально направленной составляющей силы вибрационного воздействия.

Подача магнитной жидкости и немагнитной фракции в разные части зоны разделения магнитожидкостного сепаратора позволяет избежать воздействия магнитной жидкости на установившиеся потоки движения сепарируемого материала в зоне разделения и тем самым не ускорять движение сепарируемых частиц в сторону разгрузки. В случае подачи магнитной жидкости и сепарируемого материала в одну часть зоны разделения магнитная жидкость своим потоком будет захватывать частицы сепарируемого материала, выносить их из зоны разделения и тем самым исключать саму возможность разделения этих частиц, что снижает эффективность процесса сепарации.

Способ разделения материалов осуществляется следующим образом. Проводят сепарацию материалов, выделяют немагнитную и магнитную фракции. После чего немагнитную фракцию и магнитную жидкость подают в зону разделения магнитожидкостного сепаратора. Магнитная жидкость содержит стабилизатор, магнитные частицы и жидкость носитель. Подачу немагнитной фракции и магнитной жидкости производят в разные части зоны разделения магнитожидкостного сепаратора. Проводят разделение материала в псевдоутяжеленной магнитной жидкости с выделением продуктов разделения, содержащих магнитную жидкость. При разделении в магнитной жидкости происходят структурные изменения, связанные с сорбцией поверхностью сепарируемых частиц молекул стабилизатора, содержащегося в свободном состоянии в магнитной жидкости. В результате этого нарушается существующее равновесие между свободными частицами стабилизатора и частицами, адсорбированными поверхностью магнитных частиц магнитной жидкости. Возникающий недостаток свободных частиц стабилизатора компенсируется переходом в магнитную жидкость частиц стабилизатора, адсорбированных поверхностью магнитных частиц магнитной жидкости. Удаление стабилизатора с поверхности магнитных частиц магнитной жидкости приводит к формированию их агрегатов, что снижает однородность магнитной жидкости, тем самым снижает эффективность магнитожидкостной сепарации. Затем выделяют магнитную жидкость из продуктов разделения в центробежном поле. Магнитную жидкость можно выделять как из одного продукта разделения, так и из нескольких в зависимости от целесообразности, обусловленной количеством находящейся в них жидкости. Выделенную жидкость подвергают вибрационному воздействию в неоднородном магнитном поле, величина произведения напряженности на градиент напряженности которого равна и более величины произведения напряженности на градиент напряженности магнитного поля магнитожидкостного сепаратора. При этом вибрационное воздействие осуществляют под углом от 5° до 85° к градиенту напряженности неоднородного магнитного поля. После чего ее возвращают в магнитожидкостной сепаратор.

Конкретный пример осуществления способа разделения материалов.

Разделению подвергали материал следующего состава: кварц 20-25%, ильменит 15-20%, магнетит 10-15%, мартит 1-5%, пирит 30-35%, арсенопирит 1-5%, прочее 1-5%. Исходный материал в количестве 3,1 кг разделяли на магнитном сепараторе СМБД-50 с получением магнитной и немагнитной фракции. В результате разделения были получены магнитная фракция в количестве 0,62 кг, представленная в основном магнетитмартитовым продуктом и немагнитная фракция, представленная кварц-ильменит-пирит-арсенопиритовым продуктом. Немагнитную фракцию в количестве 2,48 кг разделяли в магнитожидкостном сепараторе МГС-ПЗ, имеющем следующие характеристики неоднородного магнитного поля в зоне разделения: максимальная напряженность 202·10 3 А/м (Нc), градиент напряженности магнитного поля 4·10 6 А/м 2 (grad Нс). Для процесса разделения использовали магнитную жидкость, содержащую стабилизатор, в качестве которого применяли олеиновую кислоту, частицы магнетита и керосин. Подачу материала в сепаратор осуществляли с помощью питателя ВП в зону загрузки магнитожидкостного сепаратора. Магнитную жидкость подавали в центральную зону магнитожидкостного сепаратора. Для сепарации использовали 0,45 л магнитной жидкости плотностью 0,95 г/см 3 . В результате магнитожидкостной сепарации были получены следующие продукты разделения, содержащие магнитную жидкость: арсенопиритовый концентрат (37 г) и кварц-ильменит-пиритовый хвост (2,443 кг). Ввиду того, что арсенопиритовый концентрат был получен в малом количестве, то выделение магнитной жидкости из него нецелесообразно. Из хвостов магнитную жидкость извлекали в центробежных поле устройства периодического действия ЦУР-0,4 и обрабатывали в неоднородном магнитном поле устройства ЛМ-1, имеющего следующие характеристики неоднородного магнитного поля в рабочей зоне: максимальная напряженность 230·10 3 А/м (Нo), градиент напряженности магнитного поля 4,8·10 6 А/м 2 (grad Нo). Величина произведения напряженности магнитного поля на градиент напряженности устройства ЛМ-1 более величины произведения напряженности магнитного поля на градиент напряженности магнитожидкостного сепаратора МГС-П3, т.е. Ho·grad Ho>Hc·grad Нс. При обработке в устройстве ЛМ-1 на магнитную жидкость накладывали вибрационное воздействие посредством электромагнитного вибратора. Вибрационное воздействие осуществляли под углом 45° к градиенту напряженности неоднородного магнитного поля. После чего магнитную жидкость возвращали в магнитожидкостной сепаратор МГС-ПЗ.

Предлагаемый способ разделения материалов повышает эффективность их разделения, позволяет обогащать более мелкое сырье и бедные продукты, прост в эксплуатации и является низкозатратным.

1. Способ разделения материалов, включающий сепарацию материалов с выделением немагнитной и магнитной фракций, подачу немагнитной фракции и магнитной жидкости в зону разделения магнитожидкостного сепаратора, разделение материала в псевдоутяжеленной магнитной жидкости с выделением продуктов разделения, содержащих магнитную жидкость, выделение магнитной жидкости из продуктов разделения, обработку выделенной жидкости в неоднородном магнитном поле и возвращение ее в магнитожидкостной сепаратор, отличающийся тем, что выделение магнитной жидкости из продуктов разделения осуществляют в центробежном поле, при этом выделенную жидкость подвергают вибрационному воздействию в неоднородном магнитном поле, величина произведения напряженности на градиент напряженности которого равна и более величины произведения напряженности на градиент напряженности магнитного поля магнитожидкостного сепаратора.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу немагнитной фракции и магнитной жидкости производят в разные части зоны разделения магнитожидкостного сепаратора.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что вибрационное воздействие осуществляют под углом от 5° до 85° к градиенту напряженности неоднородного магнитного поля.

Источник