Способы пополнения словарного состава языка

Людмила Матвеевна Пересыпкина

учитель русского языка и литературы

МБОУ «Кустовская СОШ

Яковлевского района

Белгородской области»

Словарный состав языка, его лексико-семантическая система находятся в состоянии постоянного изменения, причем новых слов и новых значений слов появляется значительно больше, чем выпадает из употребления слов и их значений. Постоянное обогащение словарного состава языка, его лексико-семантической системы является одним из законов исторического развития языка как общественного явления.

Существуют три основных способа пополнения словарного состава языка – его слов и значений:

- семантический путь;

- заимствование;

- морфологическое словообразование.

Семантический путь и заимствование свойственны всем языкам без исключения; морфологическое словообразование как путь обогащения словарного состава языка и индивидуальной речи характерно только для флективных и агглютинативных языков. Однако если основосложение считать морфологическим способом образования слов, то его можно обнаружить также в безаффиксных языках, где сложение корней образует номинативную единицу, напоминающую наше сложное слово и составное наименование.

Семантический способ обогащения словарного состава языка

Семантический путь обогащения словарного состава состоит не столько в образовании новых лексем, сколько в образовании новых значений уже существующих слов. Поэтому семантический способ обогащения лексики охватывает правила образования новых значений и правила образования новых слов (это лексико-семантический способ).

Лексико-семантический способ словообразования слов состоит в том, что на базе разных значений слов образуются разные слова. Если при морфологическом способе в новой лексеме развиваются новые значения слов, то при семантическом способе новое слово возникает в результате распада полисемии.

Отмечаются три вида этого лексико-семантического процесса:

- образование омонимов

- распределение значений слов по разным периодам развития языка – живот (желудок и часть тела, где он расположен) и живот (устар.)–животный мир (фауна); позор – бесчестье и позор (устар.) – зрелище;

- соотношение между именами собственными и нарицательными: Любовь – любовь. При расширении значения имя собственное превращается в нарицательное (так возникли слова галифе, герц, донкихот и многие другие). Известно, что имена собственные возникли на основе имен нарицательных – путем сужения их значения и забвения внутренней формы. Так, имя Виктор восходит к лат. victor – победитель, название города Новгород–к сочетанию новъ городъ (новый город, ср. Белгород).

Особым видом семантико-грамматического словообразования является переход одной части речи в другую – конверсия.

Конверсией называется образование слов путем изменения состава форм слова, т. е. его парадигмы: слово переходит в другую часть речи и меняет свое грамматическое и лексическое значение. Основными видами конверсии являются субстантивация, адъективация и адвербиализация, т. е. образование существительных, прилагательных и наречий на базе форм других частей речи.

Основанием конверсии является употребление слова во вторичной функции. Так, прилагательное употребляется в синтаксической функции подлежащего и дополнения, предложно-падежная форма – в функции обстоятельства. Однако конверсия наблюдается лишь тогда, когда происходит изменение грамматического и лексического значения слова, словоформа отрывается от прежней парадигмы, утрачивая ее или приобретая новую.

Например, столовая и столовый – это и формы прилагательного (столовая мебель, столовый нож), это и два слова: прилагательное столовый и существительное столовая. Хотя существительное столовая сохраняет форму прилагательного женского рода, оно не изменяется по родам, имеет значение предметности и новое лексическое значение, получает разговорный вариант в виде имени существительного столовка, изменяется, как существительное, по падежам и числам. Следовательно, произошла конверсия.

Заимствования.

Второй способ пополнения словарного состава языка – заимствования слов из других языков.

Заимствование лексики является следствием сближения народов на почве экономических, политических, научных и культурных связей.

В большинстве случаев заимствованные слова попадают в язык как средство называния новых вещей и выражения ранее неизвестных понятий. Заимствованные слова могут также явиться вторичными наименованиями уже известных предметов и явлений. Это происходит, если заимствованное слово как-то по-другому характеризует предмет, если оно является общепринятым интернациональным термином или внедряется в язык насильственно (при военной оккупации).

Многозначные слова обычно заимствуются в одном из своих значений, объем значения при этом, как правило, сужается.

Большую роль в развитии словарного состава английского языка сыграли заимствования из латинского и французского языков. Также некоторое влияние на словарь английского языка оказали скандинавские языки.

Заимствование латинской лексики:

- I-V вв. н.э. – римское господство: kettle, wine, cheese, butter, cheap

- VI-VII вв. – введение христианства в Англии: angel, candle, priest, school, church

- XV-XVI вв. – развитие культуры в эпоху Возрождения.

Заимствования французской лексики:

- XI-XV вв. – 1066г. — нормандское завоевание: французское господство в стране, фр. Яз. – государственный язык в Англии, в стране существовало двуязычие.

Заимствование скандинавской лексики:

- IX в. – скандинавское завоевание, Англия входит в державу датского короля. Из скандинавских диалектов в английский язык вошли общеупотребительные слова широкой семантики: they, their, take, give, call, get, raise, want.

Полагают, что скандинавское влияние поспособствовало отпадению окончаний в английских словах, и, в конечном счете – становлению аналитического строя английского языка.

Периоды истории английского языка:

- Древнеанглийский – 5-11вв. (с момента переселения германских племен англов, саксов и др. на Британские острова и до начала интенсивного влияния французского языка и установления в стране двуязычия).

- Среднеанглийский – 11-15вв. (до прекращения двуязычия и образования национального английского языка)

- Новоанглийский – с 15в.

Морфологическое словообразование

Наиболее продуктивным в обогащении лексики современного русского языка является морфологическое словообразование, то есть создание новых слов на базе имеющегося в языке строительного материала путём закономерного сочетания морфем в слове. Основные виды морфологического словообразования, действующие в современном русском языке, — это сложение, безаффиксный способ словообразования и аффиксация.

Сложение — это такой способ морфологического словообразования, при котором путём объединения двух и более основ образуется новое слово, например: кинотеатр, самолетостроение, совхоз, теплоход и др.

Безаффиксный способ словообразования, то есть лишённый словообразовательных элементов, наименее распространён. Этот способ применяется только при образовании имён существительных (от некоторых глаголов) и имён прилагательных. При этом основа имени прилагательного, от которого образуется существительное, подвергается изменению (изменяется конечный согласный, место ударений), а основа глагола обычно не меняется (ср.: глубокий — глубь, тихий — тишь, бегать — бег и т.п.).

Аффиксация – это наиболее продуктивный способ образования слов, при котором новое слово создается присоединением к основе того или иного словообразовательного элемента. Возможны три вида аффиксации — суффиксальный, префиксальный и суффиксально-префиксальный. Разновидностью суффиксального является способ постфиксальный (лат. post — после и fixus — прикреплённый).

Разные виды аффиксации имеют и различную продуктивность в образовании частей речи: имена существительные и прилагательные чаще образуются посредством суффиксов, а глаголы — посредством префиксов; суффиксально-префиксальный способ словообразования более продуктивен в области глаголов и менее продуктивен в области имен.

Суффиксы и префиксы выступают в процессе словообразования по-разному: суффиксы образуют новое слово от производящей основы, а префиксы — от целого слова; при суффиксально-префиксальном способе словообразования слова образуются и от основы слов (существительных и прилагательных), и от целого слова (глаголов).

Словообразовательные возможности аффиксов различаются и с точки зрения грамматической. Префиксы образуют слова только того лексико-грамматического разряда, к которому принадлежит производящее слово; суффиксы же могут образовывать слова и иного лексико-грамматического разряда; при суффиксально-префиксальном способе образуются и слова того же лексико-грамматического разряда и иного, например: от имён образуются и существительные, и прилагательные, и слова, относящиеся к другим частям речи, а от глаголов — исключительно глаголы.

- Березин Ф.М. , Головин Б.Н. Общее языкознание: Учеб. пособие для вузов. М.: Просвещение, 1979.

- Виноградов В.А, Слово и значение как предмет историко- лексикологического исследования. / Вопросы языкознания, №1, 1995.

- Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование: Учеб. пособие для филол. спец. ун-тов. — М.: Высш. школа., 1984.

- Реформатский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. Виноградова. М.: Аспект Пресс, 1996.

- Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: 1974.

Источник

Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии

Рубрика: Филология, лингвистика

Дата публикации: 03.06.2016 2016-06-03

Статья просмотрена: 6870 раз

Библиографическое описание:

Бахарлу, Хади. Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии / Хади Бахарлу, Махбубех Алияри Шорехдели, Махди Шоджаи. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1654-1660. — URL: https://moluch.ru/archive/115/31214/ (дата обращения: 19.11.2021).

К основным проблемам в современном терминоведении относится проблема определения терминообразовательной характеристики разных терминосистем. терминообразование как раздел терминоведения, который помогает выявлению тенденции в образовании новых терминов может играть важную роль при анализе разных терминосистем.

В русском языке имеются разные способы терминообразования, как синтаксический, морфологический, семантический, заимствование и аббревиация. Настоящая работа сосредоточивается на определении продуктивности способов и средств терминообразования в русской технической авиационной терминологии. Анализ проводится на основе 215 терминологических единиц, выбранных из разных источников и результат этого анализа показывает, что синтаксический способом является самым продуктивным способом терминообразования в русской технической авиационной терминологии.

Ключевые слова:терминообразование, терминоведение, способы и средства терминообразования, техническая авиационная терминология

В терминоведении термины рассматриваются с разных точек зрения: морфологической, словообразовательной, семантической и т. п. Что касается словообразовательного анализа терминов, тут термины анализируются на основе способа и средства их образования. В связи с этой задачей, в терминоведении появилось новое направление под названием “терминообразование”, которое сосредоточивается на выявлении тенденции в образовании новых терминов в разных терминосистемах. Выявление основной тенденции, которая прослеживается при образовании новых терминов в разных терминосистемах, ведет к систематизации процесса развития терминологической базы в данной системе, что в свою очередь облегчает перевод терминов выявлении словообразовательной.

Термины в большинстве своем, как и обычные слова, образуются на базе существующих слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов встречаются все структурные типы слов, которые характерны для данного национального языка (простые слова, производные, сложные слова).

По мнению В. П. Даниленко «в терминообразовании активны и продуктивны те же способы наименования, с помощью которых пополняется лексический запас общелитературного языка: семантический, синтаксический (с его лексико — морфолого-синтаксическими разновидностями) и морфологический (аффиксальный и словосложение).

Это свидетельствует о том, что терминологическое словообразование в языке науки основано на системе словообразования литературного языка. Однако, взяв за основу существующие в русском языке способы и модели словопроизводства, язык науки отрабатывает свою словообразовательную подсистему, подчинив ее основным требованиям и функциям терминологической лексики» [1].

Наряду с этими сходствами, некоторые общее черты словообразования в языке науки, отличают терминообразование от словообразования в литературном языке. К числу наиболее типичных для терминологического словообразования В. П. Даниленко относит следующие:

«1. Если слова общего употребления возникают из нужд общения общества в целом(без какой-либо градации его) и творцами их может быть любой говорящий на данном языке, то термины создаются как наименования понятий, связанные с узкой, профессиональной областью и предназначены служить средством общения определенной группы профессионально связанных между собою людей в производственных условиях.

2. Терминологическое словообразование-всегда процесс сознательный (не стихийный);

3. Сознательное терминотворчество делает его и контролируемым, регулируемым процессом;

4. Словообразующий акт создания термина несколько сложнее аналогичного процесса для общеобиходного слова;

5. Для терминологических номинаций весьма существенно, насколько прозрачна их внутренняя форма. Словообразовательные средства-стандартные части сложения и аффиксы-главным образом выполняют значительную роль в создании понятной внутренней формы термина, которая служит средством профессиональной ориентации его.

6. Акт терминологического словообразования находится в теснейшей зависимости от классификации понятий. В ряду этих понятий будет находиться вновь образуемый термин (как наименование понятия этого ряда), поскольку термины одного классификационного ряда по возможности должны быть образованы по одной словообразовательной модели (будь то слово-термин или термин-словосочетание)» [1].

По словам В. С. Слеповича, «происходящие в современном русском языке научного общения процессы образования новых терминов связаны с появлением новых научных идей и направлений исследований, разработкой новой техники, созданием новых технологических процессов. По этой причине отсутствующие в словарях новые термины обычно оказываются носителями наиболее важной для получателя сообщения информации, с целью извлечения которой и производится обработка иностранного текста» [2].

Основные способы терминообразования, по В. П. Даниленко, можно разделить на три основные группы: семантический, синтаксический и морфологический. Кроме этих способов в русском языке существуют другие способы терминообразования как заимствование и аббревиация.

Разные терминологические системы в зависимости от своих потребностей, а также сложности выраженных понятий, по-разному «выбирают» способы и средства терминообразования. Об этом свидетельствует сопоставление разных терминологических систем. Например, Л. А. Юрьевна по анализу семантических, морфологических и синтаксических характеристик терминов возобновляемой энергетики (ВЭ), отметила, что основным семантическим способом терминообразования в сфере возобновляемой энергетики (ВЭ), является метонимический перенос. Она указывает на то, что среди морфологических способов терминообразования в сфере ВЭ можно также выделить аббревиацию, которая обладает высокой продуктивностью. При этом, По Л. А. Юрьевной, «наиболее продуктивным способом терминообразования в сфере возобновляемых источников энергии является синтаксический, так как подавляющее количество терминов представляют собой многокомпонентные словосочетания» [4].

В сравнении можно указать на работу М. А. Мартемьяновой, которая посвящена анализу способов терминообразования в терминосистеме нанотехнологии. Как пишет М. А. Мартемьянова в терминосистеме нанотехнологии можно выделить:

«1) базовые термины, которые были заимствованы из других терминосистем и сохранили свое первоначальное значение; 2) производные и сложные термины(словосочетания); 3) термины, заимствованные из других терминосистем, но частично изменившие свою семантику» [3].

Анализ М. А. Мартемьяновой показывает, что большинство терминов в данной терминосистеме образовано аффиксальным способом с использованием большого количества латинских и греческих элементов (приставок и корней). Это связано с тенденцией интернационализации знания, характерной для современного периода развития науки и техники. [3]

На основе рассмотрения двух вышеупомянутых терминосистем можно предполагать, что другая ситуация встречается в интересующей нас специальной сфере. В силу этого далее работа сосредоточивается на рассмотрении основных средств и способов терминообразования в русской авиационно-технической терминологии.

Для анализа любой терминологической системы нужно знакомство с научной дисциплиной, к которой относится данная система. В связи с этим перед тем как начинать анализ русской авиационной технической терминологии, нужно знакомство с понятийным полем, на основе которого формируются технические авиационные термины.

В советской военной энциклопедии под редакции А. А. Гречко об авиационной технике написано, что «помимо собственно авиационная техника, к авиационной технике относится всё съёмное оборудование летательного аппарата(ЛА) — контейнеры, кассеты, бункеры, баки, лебёдки и другое оборудование. Наземное оборудование включает средства наземного обслуживания (СНО), средства аэродромно-технического обеспечения (АТО), контрольно-проверочной аппаратуры (КПА), контрольно-измерительные приборы общего применения (КИП), инструмент и приспособления. В понятие «авиационная техника» также могут включатьсятренажеры, наземные средства управления воздушным движением,навигации,посадкиисвязи, а также средства наземного обслуживания летательных аппаратов. Нормальное функционирование авиационной техники обеспечивает использование технических средств обслуживания и контроля и специальных средств, а также высокаяквалификацияинженерно-технических лётных кадров» [5].

Этот раздел работы посвящен определению частотности использования этих способов в русской технической авиационной терминосистеме. Материалом нашего анализа служат 215 базовых и частотных терминов в этой области. Частотность употребления и популярность этих терминов были выявлены рассмотрением и анализом следующих источников:

- Государственные стандарты:

1) Гост 23851–79: Двигатели газотурбинные авиационные термины.

2) Гост 23537–79: Лопатки авиационных осевых компрессоров и турбин.

- Специальные словари,

1) Англо-русский словарь по гражданской авиации составлен В. П. Марасановым.

2) Русско-английский сборник авиационно-терминологических терминов Г. И. Аванасьева.

3) Русско- англо-украинско-персидский авиационный словарь составлен А. А. Романченко.

4) Словарь военных терминов А. М. Плеховой.

- Разные учебные пособия итехнические тексты:

1) Терминология аэродинамического расчета самолета, издано Академии наук СССР-комитет технической терминологии, Москва: 1954.

2) Терминологии конструкции и прочности самолета, в Академия наук СССР-комитет технической терминологии, Москва: 1954.

- Русская периодика: журнал Авиаколлекция.

Наш предварительный анализ подтверждает общепринятое положение о том, что способы и средства терминообразования в общем виде не отличаются от средств и способов словообразования, и в рассмотренной нами терминосистеме не встретились никакие особые непринятые и нерегулярные в литературном языке способы и средства образования соответствующих единиц. В ряд основных способов и средств терминообразования в данной области входят нижеследующие:

- Морфологический способ, куда входят следующие средства:

а) суффиксация: как термины валик и датчик, которые образованы с помощью суффикса -ик, или термин двигатель с помощью суффикса- тель.

б) префиксально-суффиксальный: как термин заглушка, префикс –за- и суффикс-к.

в) словосложение: как термины, авиагоризонт, автопилот и воздухозаборник.

- Семантический способ. Из основных средств в этой области можно указать на мотивированность (использование общеупотребительных слов в терминосистеме как термин кран) и метафоричность как крыло и колесо.

- Синтаксический способ, куда входят разнообразные сочетания частей речи как: существительное, прилагательное, предлог, например сочетание существительных как: автомат перекоса, агрегат дозировкитоплива, ракета класс воздух поверхность, сочетание прилагательных и существительных: тормозной барабан, колонка несущего винта и защитные устройства силовой установки и сочетание существительных с предлогом (иногда союзом): кабина управления и наблюдения.

- Заимствование. Термины этой группы обычно заимствованы из языков как английского, французского и латинского, например, термины антенна и камера из латинского и термины диск и шасси из французского языка.

- Аббревиация. В силу сложности соответствующего понятийного поля, в русской терминологии по технической авиации встречаются аббревиатуры как: ЛА(летательный аппарат), УР(управляемая ракета) и ТВД(турбовинтовой двигатель).

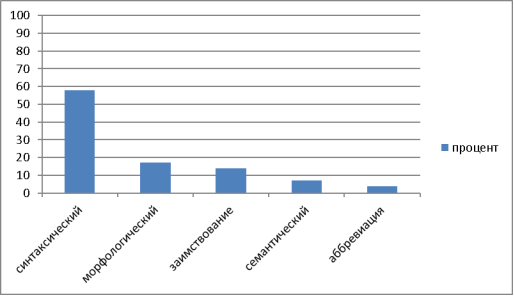

Что касается частотности использования способов и средств терминообразования, наш анализ показывает, что синтаксический способ обладает самой высокой частотностью в русской технической авиационной терминологии. Из 215 проанализированных терминов, 123 термина (почти 58 процентов) образованы этим способом.

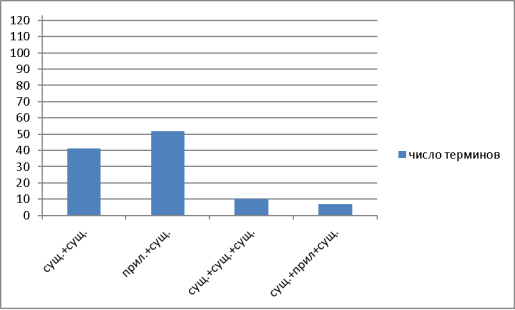

При этом, сочетание прилагательного и существительного (52 термина), существительного и существительного(41термин), сочетание трех существительных(10 терминов) и сочетание существительного, прилагательного и существительного(7 термин) считаются самыми продуктивными сочетаниями в этой области. Среди случаев сочетания существительного и прилагательногов 3 случая в указанных прилагательных происходила адъективация (переход причастий в прилагательные) как, покачивающий масляный нанос, насос откачивающий и нагнетающий масляный нанос.

Рис. 1. Продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при синтаксическом способе образования в русском языке

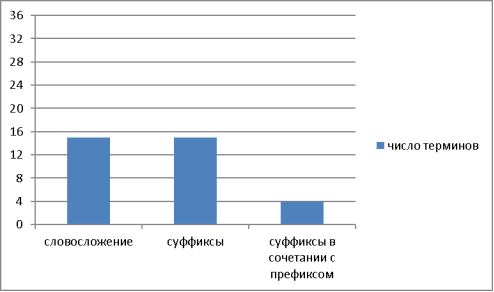

Морфологический способ занимает второе место по популярности среди способов терминообразования. По нашему анализу 34 термина образованы морфологическим способом. Среди средств терминообразования в этой группе можно указать на словосложение(15 терминов), суффиксы(15 терминов) и суффиксы в сочетании с префиксом(4 термина).

Рис. 2. продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при морфологическом способе образования в русском языке

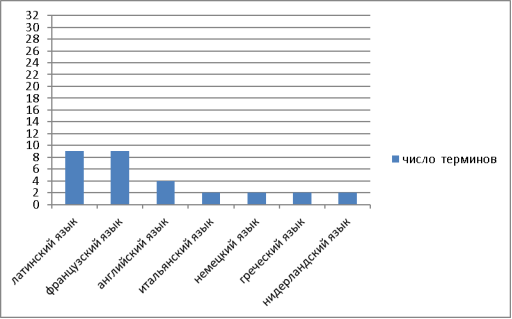

На третьем месте с точки зрения частотности использования находится заимствование (32 термина). При этом в процессе заимствования более активную роль играют латинский и французский языки, из каждого из которых вошли в эту терминосистему 9 терминологических единиц.

Рис. 3. Роль разных языков в образовании терминов технической авиационной терминологии при заимствовании

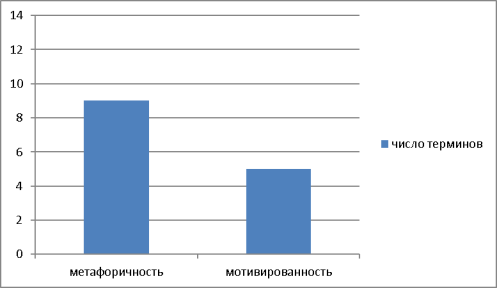

Четвертый по продуктивности способ терминообразования в русской технической авиационной терминологии- это семантический способ. Мотивированность и метафоричность представляют собой основные средства при семантическом способе. При мотивировонности общеупотребительные слова или слова из других областей науки с тем же значением и без изменения в планах содержания и выражения используются в технической авиационной терминосистеме, а метафоричность-это случаи использования слова в качестве термина с изменением в его плане содержания на основе метафоры.

Рис. 4. Продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при семантическом способе образования в русском языке

Последний по продуктивности способ образования терминов- это аббревиация, куда входят случаи инициальной аббревиации и сокращения. Вообще в аэрокосмической терминологии «чрезвычайно продуктивные производные, образованные путем соединения сокращенных основ (аббревиатур разного типа)» [Бахарлу, 2012:66]. Но в интересующей нас сфере авиационной терминологии, они занимают последнее место, где из числа 215 терминов, только 12 терминов образованны этим способом. Таким образом, по анализу и исследованию основных способов и средств терминообразования в русской авиационной технической терминологии можно сказать, что:

- Более 58 процентов образованы синтаксическим способом.

- Более17 процентов образованы морфологическим способом.

- Более 14 процентов являются заимствованием.

- Более 7 процентов образованы семантическим способом.

- Более 4 процента образованы аббревиацией.

Рис. 5. Продуктивность основных способов терминообразования в русской авиационной технической терминологии

Подробная информация о продуктивности разных способов и средств показана в таблице1.

Число случаев использования разных способов исредств при образовании технических авиационных терминов врусском языке

Источник