- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Опыление и оплодотворение растений. Половое размножение

- Опыление

- Способы опыления

- Самоопыление

- Перекрестное опыление

- Искусственное опыление

- Приспособления цветков к опылению

- Пыльца

- Яркий цветок

- Нектар

- Запах

- Особое строение соцветия

- Какие способы опыления цветущих растений существуют в природе?

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Опыление и оплодотворение растений. Половое размножение

Половое размножение характерно для большинства растений, за исключением некоторых водорослей.

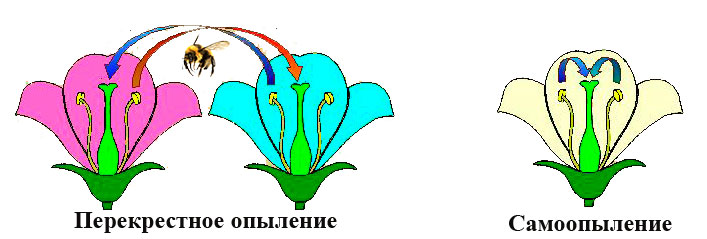

Опыление — это перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Различают перекрестное опыление и самоопыление (рис.1).

Рис.1 Виды опыления цветковых растений

При самоопылении происходит перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика в пределах одного и того же цветка.

В природе самоопыление происходит редко, зачастую еще в бутонах, до раскрытия цветка (пшеница, горох, фасоль, фиалка, томат). Главное преимущество самоопыления — оно не зависит от погодных условий и насекомых, поэтому осуществляется при любых условиях. Не все обоеполые цветки являются самоопыляющимися. Большинство растений дают полноценные семена только при перекрестном опылении.

Опыление, при котором пыльца тычинок одного цветка попадает на рыльце пестика другого, называют перекрестным. Перекрестное опыление осуществляется насекомыми и ветром. Реже — птицами, летучими мышами и водой.

Строение цветков насекомоопыляемых растений разнообразно (вишня, слива, яблоня, сирень, роза и многие другие). Они имеют ярко окрашенный или белый венчик и сильный запах. Цветки крупные или собраны в соцветия.

Запах цветков и их яркая окраска привлекают насекомых. Пчелы, шмели, мухи, бабочки, жуки и муравьи питаются пыльцой и нектаром цветка. Нектарники, расположенные в глубине цветка, выделяют нектар до тех пор, пока цветок не завянет. Тело насекомого, пытающегося добраться до нектарников, обильно покрывается пыльцой. Перелетая с одного цветка на другой в поисках пищи, они переносят прилипшую к их телу пыльцу с тычинок одних цветков на рыльца пестиков других.

Опыление ветром возникло в процессе эволюции как приспособление к неблагоприятным условиям. Надежда на немногочисленных тогда мух, бабочек, пчел и других насекомых была слабой. Позже насекомых стало больше. Но наряду с насекомоопыляемыми растениями, существуют опыляемые ветром. Это многие злаковые травы лугов, степей и саванн, обитатели леса (береза, ольха, осина, дуб, орешник), пустынь и полупустынь (полыни, солянки) (рис.2).

У ветроопыляемых растений бывает очень много пыльцы. Она легкая, сухая и мелкая. Околоцветник отсутствует или плохо развит и не препятствует движению ветра. Перистые рыльца пестиков приспособлены к улавливанию пыльцы. Тычиночные нити длинные и свисающие. Раскачиваясь на ветру, они распыляют зрелую пыльцу.

Большинство ветроопыляемых растений цветет до распускания листьев, что облегчает опыление. Но оно зачастую зависит от погоды. В облачные, дождливые дни осадки смывают пыльцу и тем самым снижают урожай.

Искусственное опыление осуществляет человек, перенося пыльцу с тычинок на рыльца пестиков. Такое опыление требует больших затрат времени и трудно осуществимо на больших площадях. Чаще всего к нему прибегают при выведении новых сортов.

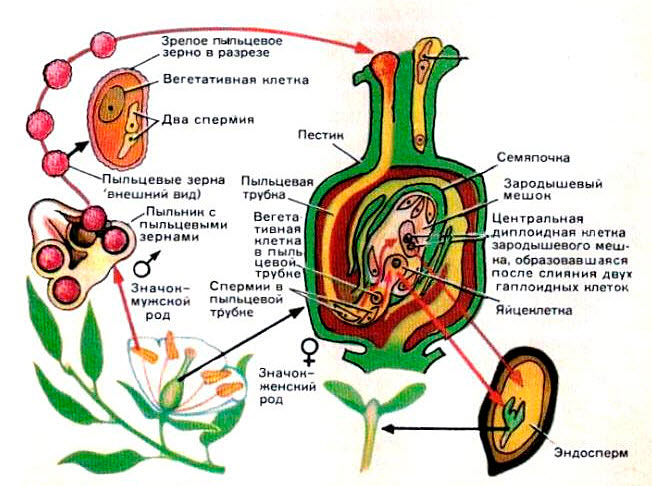

Оплодотворение (рис.2) происходит после опыления.Пыльца, или пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, выделяющего липкую жидкость, прорастает, образуя длинную, тонкую пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка, постепенно удлиняясь, продвигается по столбику рыльца по направлению к завязи (нижняя, важнейшая часть пестика). В завязи образуются семязачатки (семяпочки). Снаружи они защищены покровами, а внутри находится зародышевый мешок, состоящий из нескольких клеток.

Рис.2 Процесс двойного оплодотворения

Одна из клеток в зародышевом мешке — яйцеклетка, это женская половая клетка (женская гамета). Другая — крупная центральная клетка.

В пыльцевой трубке находятся две маленькие мужские половые клетки (мужские гаметы) — спермии. Когда пыльцевая трубка достигает семязачатка и врастает в него, один спермий сливается с яйцеклеткой. Слияние двух половых клеток (гамет) называется оплодотворением. Из оплодотворенной яйцеклетки впоследствии разовьется зародыш растения. Второй спермий сливается с крупной центральной клеткой. Из нее образуется ткань эндосперм. В клетках этой ткани накапливаются питательные вещества для развития зародыша. Покровы семязачатка превращаются в семенную кожуру. Таким образом два одинаковых спермия сливаются с двумя разными женскими гаметами. Происходит двойное оплодотворение (открыл у лилейных русский ученый в 1898 г. Г.Навашин). После оплодотворения образуется семя, которое состоит из зародыша, запасающей ткани (эндосперма) и семенной кожуры. Из стенки завязи образуется плод.

Опыление — перенос пыльцы на рыльце пестика. Бывает самоопыление — внутри закрытого цветка (горох, пшеница) и перекрестное: насекомыми — цветки яркие, с запахом (яблоня, сирень, роза); ветром — цветки без околоцветника, распускаются до появления листьев, много мелкой легкой пыльцы (береза, дуб, полынь). Искусственное опыление проводит человек. После опыления происходит оплодотворение — процесс слияние мужских и женских половых клеток — гамет. Двойное оплодотворение — два спермия из пыльцы, достигнув завязи пестика по пыльцевой трубке, оплодотворяют две женские гаметы. При слиянии яйцеклетки и спермия образуется зародыш. При слиянии второго спермия и центральной клетки образуется эндосперм (запас питательных веществ). Из покровов семязачатка образуется кожура семени, а из стенки завязи пестика — плод.

Источник

Опыление

Опыление — это процесс переноса пыльцы с тычинки на рыльце пестика. Предшествует оплодотворению. Различают перекрестное опыление и самоопыление. Перекрестное опыление может осуществляться ветром, насекомыми, водой, птицами, летучими мышами.

Когда во время цветения садов идут дожди создаются условия для плохого урожая. Это связано с тем, что не создаются условия для опыления, пчелы под дождем не летали. Образованию плодов у цветковых растений предшествует опыление — перенос пыльцевых зерен (пыльцы) с тычинок на рыльца пестиков.

Христиан Шпренгель, ректор гимназии в немецком городе Шпандау, каждую свободную минуту посвящал исследованию жизни растений. Около года он наблюдал в полях и на лугах за «живым общением» цветков и насекомых и пришел к выводу, что насекомые переносят пыльцу и опыляют растения. В 1793 г. Шпренгель выпустил в свет книгу «Открытая тайна природы в строении и оплодотворении цветков», в которой убедительно доказал, что опыление является обязательным процессом в размножении растений.

Способы опыления

Различают самоопыление и перекрестное опыление.

Самоопыление

При самоопылении пыльца из пыльников попадает на рыльце пестика того же цветка (рис. 157). Самоопыление часто происходит еще в закрытом цветке — бутоне. Самоопыление характерно для арахиса, гороха, нектарина, пшеницы, риса, фасоли, хлопчатника и других растений.

Самоопыление в биологическом отношении менее «выгодно», чем перекрестное опыление, так как будущее растение, развивающееся после слияния гамет, повторяет материнское. При этом снижаются возможности появления новых приспособлений. В то же время процесс самоопыления не зависит от погодных условий и посредников, а, значит, осуществляется при любых условиях, часто даже в нераспустившихся цветках, и обеспечивает появление нового потомства.

Перекрестное опыление

При перекрестном опылении пыльца одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка. Переносчиками пыльцы при перекрестном опылении могут быть насекомые, ветер, вода (рис. 158). Насекомыми опыляются цветки яблони, сливы, вишни, мака, тюльпана и других растений.

Ветроопыляемыми являются осока, пыреи, райграс, ольха, орешник, дуб, береза. У водных растений (элодея, валлиснерия) опыление осуществляется при помощи воды (см. рис. 158).

В тропических широтах пыльцу с цветка на цветок могут переносить мелкие птицы (колибри) и летучие мыши (рис. 159, с. 178). Птицами, например, опыляются эвкалипт, акация, фуксия, алоэ и другие растения.

Перекрестное опыление в биологическом отношении более ценно. В пыльцевом зерне формируются мужские гаметы, а в завязи — женские. При их слиянии образуется зигота, из которой развивается новый организм. При перекрестном опылении зигота образуется из гамет, принадлежащих разным растениям, поэтому новый организм будет иметь признаки двух растений, а значит, и более широкий набор приспособительных признаков.

Искусственное опыление

При выведении новых сортов растений для повышения урожайности человек проводит искусственное опыление — сам переносит пыльцу с тычинок на рыльце цветка. В безветренную погоду человек опыляет ветроопыляемые культуры (кукуруза, рожь), а в холодную или сырую погоду — насекомоопыляемые растения (подсолнечник).

Приспособления цветков к опылению

Пыльца

Растения имеют определенные приспособления к опылению разными опылителями. У насекомоопыляемых растений образуется много пыльцы — она служит питанием для насекомых. Поверхность пыльцевых зерен липкая или шероховатая, поэтому хорошо прикрепляется к насекомым.

Яркий цветок

Многие растения имеют ярко окрашенные цветки, которые хорошо заметны на фоне зелени листьев. Одиночные цветки обычно крупные. Мелкие же цветки, как правило, собраны в соцветия.

Нектар

Цветки многих растений выделяют сахаристую жидкость — нектар, который также привлекает опылителей. Нектар образуется в нектарниках — специальных железках, которые располагаются в глубине цветков. Нектар потребляют бабочки, пчелы, шмели, колибри, некоторые виды попугаев и летучих мышей.

Запах

Многие цветки издают приятный аромат, который тоже привлекает насекомых (акация белая, роза, некоторые виды лилий, ландыш, черемуха и др.). Запах цветков может быть не только приятным, как у большинства декоративных растений, но и неприятным (для человека) — вроде запаха тухлого мяса, навоза. Такие запахи привлекают жуков, мух. Материал с сайта http://wiki-med.com

Некоторые растения опыляются только определенным видом насекомых. Например, цветки клевера, для которых характерно трубчатое строение, опыляются только шмелями, имеющими длинный хоботок. Шмели опыляют и цветки шалфея. Как только шмель залезает внутрь цветка за нектаром, тотчас из-под верхнего лепестка высовываются две тычинки на длинных тычиночных нитях и касаются спинки шмеля, обсыпая его пыльцой. Потом шмель перелетает на другой цветок, залезает внутрь, и пыльца с его спинки попадает на рыльце пестика.

Особое строение соцветия

У ветроопыляемых растений цветки многочисленные, мелкие и невзрачные, собраны в небольшие малозаметные соцветия. Околоцветник отсутствует или плохо развит и не препятствует движению воздуха. Тычинки имеют длинные тычиночные нити, на которых свисают пыльники, как, например, у цветков ржи (рис. 160).

Рыльца пестиков лохматые и длинные — так они лучше улавливают летающие в воздухе пыльцевые зерна. Цветки, опыляемые ветром, почти полностью лишены аромата, нектара и окраски. Пыльца у них легкая, мелкая и сухая.

У некоторых ветроопыляемых деревьев и кустарников цветки появляются до распускания листьев. Так, например, еще снег в лесу не сошел полностью, а лещина и ольха уже «пылят».

Источник

Какие способы опыления цветущих растений существуют в природе?

Опыление — необходимое условие для процесса оплодотворения, протекающего в цветке. Пыльца из пыльников так или иначе переносится на рыльце цветка. Различают два типа опыления — самоопыление и перекрестное опыление (ксеногамия) и несколько способов опыления. Если пыльца переносится в пределах данного цветка или данной особи, то в этом случае происходит самоопыление. Различают разные формы самоопыления: автогамию, когда рыльце опыляется пыльцей того же цветка, гейтопогамию (соседствениое опыление), когда рыльце опыляется пыльцой других цветков той же особи, и, наконец, клейстогамию, когда самоопыление происходит в закрытых, нераспускающихся цветках. Эти разные формы самоопыления в генетическом отношении вполне равноценны.

Если перенос пыльцы осуществляется между цветками разных особей, то в этом случае происходит перекрестное опыление. Перекрестное опыление — основной тип опыления цветковых растений. Он свойствен подавляющему большинству их.

В цветках весьма обычны специальные устройства морфологического и физиологического характера, предотвращающие или по крайней мере ограничивающие самоопыление. Таковы двудомность, дихогамия, самонесовместимость, гетеростилия и др. Однако в них имеются также приспособления к самоопылению, способствующие последнему в том случае, когда перекрестное опыление по каким-либо причинам не произойдет. Иначе говоря, цветок допускает возможость не только перекрестного опыления, но и самоопыления.

Перекрестное опыление осуществляется следующими способами: с помощью насекомых (энтомофилия), птиц (орнитофилия), летучих мышей (хироптерофилия) или агентов неживой природы — ветра (анемофилия) и воды (гидрофилия). В соответствии с этим можно говорить о биотическом и абиотическом опылении.

Перекрестное опыление обусловливает обмен генами и интеграцию мутаций, поддерживает высокий уровень гетерозиготности популяции, определяет единство и целостность вида. Это создает широкое поле для деятельности естественного отбора.

Самоопыление, особенно постоянное, рассматривается как вторичное явление, вызванное крайними условиями среды, неблагоприятными для перекрестного опыления. Оно выполняет тогда страхующую функцию. Постоянное самоопыление трактуется как тупик эволюционного развития. В этом случае происходит расщепление вида на серию чистых линий и затухание процессов микроэволюции. В этой правильной, но односторонней точке зрения на эволюционное значение самоопыления нашла отражение идея Дарвина, что «природа питает отвращение к постоянному самооплодотворению». Этот афоризм, как указывал сам Ч. Дарвин (1876), будет ошибочным, если исключить из него слово «постоянному». Указав на вредное действие постоянного самоопыления, Дарвин отнюдь не отрицал его значения вообще. В «Автобиографии» (1887) он писал: «Мне следовало решительнее, чем я это сделал, настаивать на существовании многочисленных приспособлений, к самоопылению».

Отрицательное значение для эволюции постоянного самоопыления не вызывает сомнений. Однако из работ Дарвина отнюдь не вытекает, что самоопыление всегда имеет отрицательные последствия. По современным представлениям, для прогрессивной эволюции необходимо как свободное скрещивание, так и некоторое ограничение его. Перекрестное опыление повышает уровень гетерозиготности в популяции, а самоопыление, наоборот, вызывает гомозиготизацию ее. Самоопыление влечет за собой в сущности изоляцию новых форм, т. е. обособляет и фиксирует в чистых линиях благоприятные результаты предшествующего перекрестного опыления. В этом и заключается положительное значение для эволюции сочетания в ряду поколений самоопыления и перекрестного опыления.

Обоеполость и энтомофильность цветка представляют первичное явление. В цветках первых покрытосеменных наряду с весьма примити

Источник