Скорость диффузии

Вы будете перенаправлены на Автор24

Скорость диффузии

Диффузия относится к наиболее простым явлениям, которые изучаются в рамках курса физики. Этот процесс можно представить на бытовом ежедневном уровне.

Диффузия представляет собой физический процесс взаимного проникновения атомов и молекул одного вещества между такими же структурными элементами другого вещества. Итогом этого процесса становится выравнивание уровня концентрации в проникающих соединениях. Диффузию или смешивание можно видеть каждое утро на собственной кухне, когда происходит приготовление чая, кофе или иных напитков, в состав которых входит несколько основных компонентов.

Подобный процесс первый раз смог научно описать Адольф Фик в середине 19 века. Он дал ему оригинальное название, которое переводится с латинского языка как взаимодействие или распространение.

Скорость диффузии зависит от нескольких факторов:

- температуры тела;

- агрегатного состояния исследуемого вещества.

В различных газах, где существуют очень большие расстояние между молекулами, скорость диффузии будет самой большой. В жидкостях, где расстояние между молекулами заметно меньше, скорость также уменьшает свои показатели. Самая маленькая скорость диффузии отмечается в твердых телах, поскольку в молекулярных связях наблюдается строгий порядок. Атомы и молекулы сами совершают незначительные колебательные движения на одном месте. Скорость протекания диффузии увеличивается при росте окружающей температуры.

Закон Фика

Скорость диффузии принято измерять количеством вещества, которое переносится за единицу времени. Все взаимодействия должны осуществляться через площадь поперечного сечения раствора.

Основной формулой скорости диффузии является:

- $D$ — это коэффициент пропорциональности,

- $S$ — площадь поверхности, а знак «-» обозначает, что диффузия идет из области большей концентрации в меньшую.

Готовые работы на аналогичную тему

Такую формулу представил в виде математического описания Фик.

Согласно ей, скорость диффузии прямо пропорциональна градиенту концентрации и площади, через которую осуществляется процесс диффузии. Коэффициент пропорциональности определяет диффузию вещества.

Известный физик Альберт Эйнштейн вывел уравнения для коэффициента диффузии:

$D=RT/NA \cdot 1/6\pi\etaŋr$, где:

- $R$- это универсальная газовая постоянная,

- $T$- абсолютная температура,

- $r$- радиус диффундирующих частиц,

- $D$- коэффициент диффузии,

- $ŋ$- вязкость среды.

Из этих уравнений следует, что скорость диффузии будет возрастать:

- при повышении температуры;

- при повышении градиента концентрации.

Скорость диффузии уменьшается:

- при увеличении вязкости растворителя;

- при увеличении размера диффундирующих частиц.

Если молярная масса увеличивается, тогда коэффициент диффузии уменьшается. В этом случае скорость диффузии также уменьшается.

Ускорение диффузии

Существуют различные условия, которые способствуют ускорению протекания диффузии. Быстрота диффузии зависит от агрегатного состояния исследуемого вещества. Большая плотность материала замедляет химическую реакцию. На скорость взаимодействия молекул влияет температурный режим. Количественной характеристикой скорости диффузии является коэффициент. В системе измерений СИ его обозначают в виде латинской большой буквы D. Он измеряется в квадратных сантиметрах или метрах на секунду времени.

Коэффициент диффузии равняется количеству вещества, которое распределяется среди другого вещества через определенную единицу поверхности. Взаимодействие должно осуществляться на протяжении единицы времени. Для эффектного решения задачи необходимо добиться условия, когда разность плотностей на обеих поверхностях будет равна единице.

Также на скорость диффузии в твердых телах, жидкости в газах влияет давление и излучение. Излучение может быть разных видов, в том числе индукционное, а также высокочастотное. Диффузия начинается при воздействии определенного вещества-катализатора. Они часто выступают в роли пускового механизма для возникновения стабильного процесса рассеивания частиц.

При помощи уравнения Аррениуса описывают зависимость коэффициента от температуры. Оно выглядит следующим образом:

$D = D0exp(-E/TR)$, где:

- $Т$ – абсолютная температура, которая измеряется в Кельвинах,

- $E$ – минимально необходимая для диффузии энергия.

Формула позволяет больше понять о характерных чертах всего процесса диффузии и определяет скорость реакции.

Специальные методы диффузии

Сегодня практически нельзя применить обычные методы для определения молекулярного веса белков. Они обычно основаны на измерении:

- упругости пара;

- повышения температуры кипения;

- понижения температуры замерзания растворов.

Для эффективного решения задачи применяются специальные методы, которые разработаны для исследования веществ с высокой молекулярной структурой. Они предполагают определение скорости диффузии или вязкости растворов.

Метод определения ориентации и формы пор по скорости диффузии основан на исследовании скоростей диализа. В мембране должна происходить в этот момент свободная диффузия.

Также для определения скорости диффузии натрия могут применяться различные радиоизотопы. Такой специальный метод применяется для решения поставленных задач в сфере минералогии и геологии.

Активно применяется метод диффузии, который основан на определении диффузии макромолекул в растворе. Он был разработан для полимерных материалов. Согласно методу, идет определение коэффициента диффузии, а затем по этим данным узнают среднемассовую молекулярную массу.

В настоящее время отсутствуют прямые методы определения скорости диффузии водорода в катализаторе. Для этого используется так называемый второй путь активации.

Для определения скорости принято использовать специальные приборы. Они отличаются по виду от поставленных практических и научных задач.

Источник

Физические эксперименты. Скорость диффузии в жидкости

Опыты по диффузии

Опыт описан в учебнике А.В.Перышкин «Физика 7 кл».: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2012.

Диффузия – явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого (определение из учебника).

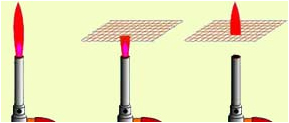

Цель – установить от чего зависит скорость диффузии в жидкости.

Диффузия объясняется непрерывным движением молекул вещества, скорость движения зависит от температуры. Поэтому гипотеза– скорость протекания диффузии в жидкости зависит от температуры.

Оборудование: стакан с холодной и горячей водой, марганцовка, лопатка.

Техника безопасности: осторожно обращаться с горячей водой и стеклянной посудой.

Описание хода проведения и результатов опыта.

- Взять два стакана с холодной и горячей водой.

- С помощью лопатки насыпать марганцовку и пронаблюдать явление.

Наблюдая явление диффузии в стакане с холодной и горячей воды увидела, что процесс диффузии протекает быстрее в горячей воде, чем в холодной. Гипотеза подтвердилась.

Обзор применения рассматриваемого явления на практике: зависимость скорости протекания диффузии от температуры используется во многих технологических процессах: заваривание чая или кофе, засолка, варка варенья, окрашивание тканей, стирка вещей.

На явлении диффузии основан процесс металлизации – покрытия поверхности изделия слоем металла или сплава для сообщения ей физических, химических и механических свойств. Применяется для защиты изделий от коррозии, износа, в декоративных целях. Так, для повышения твердости и жаростойкости стальных деталей применяют цементацию. Стальные детали помещают в ящик с графитовым порошком, который устанавливают в термической печи. Атомы углерода вследствие диффузии проникают в поверхностный слой деталей. Глубина проникновения зависит от температуры и времени выдержки деталей в термической печи. Также она используется при выплавке многих металлов, например, стали.

Обзор наблюдений рассматриваемого явления в природе: питание растений, насыщение воды кислородом, однородный состав атмосферы, физиологические процессы в организме человека (дыхание и пищеварение).

Наличие интересных фактов о рассматриваемом явлении:

- Первое количественное описание процессов диффузии было дано немецким физиологом А. Фиком в 1855 году.

- В 1638 г. посол Василий Старков привёз в подарок царю Михаилу Фёдоровичу от монгольского Алтын– хана 4 пуда сушёных листьев. Это растение очень понравилось москвичам, и они его с удовольствием до сих пор употребляют. Это был чай, процесс заваривания – диффузия.

- Диффузия встречается не только в жизни, быту, но и в сказках, пословицах, поговорках.

– Старая ассирийская сказка «Царь Зимаар»: «Был у царя умный советник Аяз, которого он очень уважал. Как обычно бывает в таких случаях, у Аяза были враги, которые его оклеветали перед царем, и тот, послушав их, заключил его в тюрьму. Когда к Аязу пришла жена, он велел ей поймать большого муравья, привязать к его лапке крепкую нитку длиной сорок метров, к свободному концу её привязать верёвку такой же длину и пустить муравья по наружной стене тюрьмы в указанном месте. Как сказал Аяз, так жена и сделала. Сам же Аяз накрошил на окно камеры сахара и муравей по запаху сахара добрался до камеры, где сидел Аяз». Именно это явление спасло Аяза и помогло муравью найти камеру.

– Пословицы и поговорки, которые можно объяснить только благодаря знанию явления диффузии.

- Ложка дёгтя в бочке мёда.

- Нарезанный лук пахнет и жжёт глаза сильнее

- Овощной лавке вывеска не нужна.

Опыты по силе трения

Опыт описан в учебнике А.В.Перышкин «Физика 7 кл».: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2012.

При соприкосновении одного тела с другим возникает взаимодействие, препятствующее их относительному движению, которое называется трением. А силу, характеризующую это взаимодействие, называют силой трения. (из учебника)

Существуют три вида трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения.

В УМК Перышкина А.В. исследуется только зависимость силы трения от веса тела, мы добавили эксперименты, о которых говорится косвенно (зависимость от площади поверхности, от рода трущихся поверхностей).

Цель – выяснить, от чего зависит сила трения скольжения.

Оборудование: деревянный брусок, динамометр, набор грузов, наждачная бумага, направляющая рейка.

Выдвижение гипотезы. Сила трения зависит от площади соприкосновения поверхности, от веса тела, от рода соприкасающихся поверхностей.

Описание и соблюдение техники безопасности в ходе проведения экспериментального исследования: быть аккуратным с оорудованием.

Описание хода проведения и результатов опыта:

- Положить деревянный брусок на направляющую рейку.

- Прикрепить к бруску динамометр и тянуть его равномерно. Динамометр будет показывать силу тяги, равную силе трения. Записать результат.

- Повернуть брусок на другую грань и измерить показания динамометра.

Вывод: сила трения скольжения не зависит от площади соприкосновения тел.

- Измерить силу трения скольжения с одни грузом и двумя грузами.

Вывод: чем больше сила, прижимающая тело к поверхности (вес тела), тем больше возникающая при этом сила трения.

- Измерить силу трения скольжения с одним грузом по наждачной бумаге.

Fтр = 0, 6 Н (по наждачной бумаге)

Вывод: сила трения зависит от рода соприкасающихся поверхностей (шероховатости поверхности)

Обзор применения рассматриваемого явления на практике: без трения покоя ни люди, ни животные не могли бы ходить по земле, так как при ходьбе происходит отталкивание ногами от земли. Во время гололедицы трение между подошвой обуви и землёй мало, отталкиваться от земли очень трудно и ноги скользят. Для увеличения силы трения между подошвой обуви и льдом, тротуары посыпают песком. Трение обеспечивает скрепление различных материалов, деталей инструментов, различных устройств, сооружений. За счет трения между нитями не расползаются ткани, удерживаются на рукоятках молотки, топоры, лопаты и другие инструменты. Болты с гайками, гвозди, шурупы, клинья, скрепляют части конструкций силой трения. Трение помогает человеку удерживать предметы в руках. Без трения смычка о струны была бы невозможна игра на скрипке или виолончели.

Обзор наблюдений рассматриваемого явления в природе: у многих растений и животных имеются различные органы, служащие для хватания (усики растений, хобот слона, цепкие хвосты лазающих животных). Все они имеют шероховатую поверхность для увеличения силы трения.

Среди живых организмов распространены приспособления (шерсть, щетина, чешуйки, шипы, расположенные наклонно к поверхности), благодаря которым трение получается малым при движении в одном направлении и большим – при движении в противоположном направлении. На этом принципе основано движение дождевого червя. Щетинки, направленные назад, свободно пропускают тело червя вперед, но тормозят обратное движение. При удлинении тела головная часть продвигается вперед, а хвостовая остается на месте, при сокращении головная часть задерживается, а хвостовая подтягивается к ней.

Значительное трение существенно для рабочих поверхностей органов движения. Необходимым условием перемещения является надежное сцепление между движущимся телом и опорой. Сцепление достигается либо заостреньями на конечностях, либо мелкими неровностями, например, щетинками, чешуйками, бугорками. Необходимо значительное трение и для хватательных органов. Интересна их форма: это либо щипцы, захватывающие предмет с двух сторон, либо тяжи, огибающие его. В руке сочетается действие щипцов и полный охват со всех сторон; мягкая кожа ладони хорошо сцепляется с шероховатостями предметов, которые надо удержать.

Наличие интересных фактов о рассматриваемом явлении:

- Леонардо да Винчи (1519 год) первый сформулировал законы трения. Он утверждал, что сила трения, возникающая при контакте тела с поверхностью другого тела, пропорциональна нагрузке (силе прижатия), направлена против направления движения и не зависит от площади контакта. Модель Леонардо была переоткрыта через 180 лет Г. Амонтоном и получила окончательную формулировку в работах Ш.О. Кулона (1781). Амонтон и Кулон ввели понятие коэффициента трения как отношения силы трения к нагрузке, придав ему значение физической константы, полностью определяющей силу трения для любой пары контактирующих материалов.

- Природа силы трения – электромагнитная. Это означает, что причиной её возникновения являются силы взаимодействия между частицами, из которых состоит вещество. Второй причиной возникновения силы трения является шероховатость поверхности. Выступающие части поверхностей задевают друг за друга и препятствуют движению тела. Именно поэтому для движения по гладким (полированным) поверхностям требуется прикладывать меньшую силу, чем для движения по шероховатым.

- Пословицы и поговорки: (собранные учениками).

- Не подмажешь – не поедешь;

- Пошло дело как по маслу;

- Угря в руках не удержишь;

- Коси коса пока роса;роса долой, и мы домой;

- Баба с воза -кобыле легче;

- Самый низкий коэффициент трения для твёрдого тела (0,02) имеет тефлон. У каждого современного человека есть на кухне кастрюли и сковородки с антипригарным тефлоновым покрытием.

Опыты по теплопроводности

Опыт описан в учебнике А.В.Перышкин «Физика 8 кл».: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2012.

Теплопроводность – явление передачи внутренней энергии ото одной части тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте. (из учебника)

Все металлы имеют разное строение, поэтому они должны передавать тепло по-разному.

Выдвижение гипотезы. Теплопроводность у разных металлов должна быть различной.

Цель – пронаблюдать теплопроводность металлов.

Оборудование: стержни алюминиевый и латунный, пластилин, иголки, свечка, спички, два штатива.

Описание и соблюдение техники безопасности в ходе проведения экспериментального исследования: соблюдать технику безопасности при работе с свечкой.

Описание хода проведения и результатов опыта:

- Прикрепить с помощью пластилина иголки на стрежнях.

- Закрепить стержни на штативе.

- Зажечь свечку и нагревать стержни.

- Пронаблюдать за иголками на стержне.

Наблюдения показали, что иголки от алюминиевого стержня стали отпадать быстрее, чем от латунного.

Вывод: теплопроводность у различных металлов неодинаковая.

Обзор применения рассматриваемого явления на практике: Часто во время тепловой обработки продукта необходимо поддерживать высокую температуру, поэтому на кухне используют металлы, так их теплопроводность и прочность выше, чем у других материалов. Для горячего чая, чтобы не обжечься, выбирая между металлической или фарфоровой чашки нужно выбрать фарфоровую.

Из металла делают кастрюли, сковородки, противни, и другую посуду. Хороший пример использования материалов с высокой теплопроводностью на кухне — плита. Например, конфорки электроплиты сделаны из металла, чтобы обеспечить хорошую передачу тепла от раскаленной спирали нагревательного элемента к кастрюле или сковородке.

Люди используют материалы с низкой теплопроводностью между руками и посудой, чтобы не обжечься. Ручки многих кастрюль сделаны из пластмасс, а противни вынимают из духовки прихватками из ткани или пластмассы с низкой теплопроводностью. Медь имеет хорошую теплопроводность и ее используют в паяльниках.

Обзор наблюдений рассматриваемого явления в природе:снег предохраняет озимые от вымерзания; воздух, лёд, снег, жир являются плохими проводниками тепла– это спасает жизнь многим животным, обитающим в лесах и водных средах (тетерев зимой спит, зарывшись головой в снег). Зимой водоёмы покрываются льдом, который препятствует дальнейшему их промерзанию, выживают многие представители водной фауны.

Наличие интересных фактов о рассматриваемом явлении:

- Жан Батист Жозеф Фурье ввел понятие «теплопроводность».

- Большие трудности строителям зданий доставляет просадка фундамента особенно в регионах с вечной мерзлотой. Дома часто дают трещины из-за подтаивания грунта под ними Фундамент передает почве какое-то количество теплоты. Поэтому здания начали строить на сваях. В этом случае тепло передается только теплопроводностью от фундамента свае и далее от сваи грунту. Из чего же надо делать сваи? Оказывается, сваи, выполненные из прочного твердого материала внутри должны быть заполнены керосином. Летом свая проводит тепло сверху вниз плохо, т.к. жидкость обладает низкой теплопроводностью. Зимой свая за счет конвекции жидкости внутри неё, наоборот, будет способствовать дополнительному охлаждению грунта.Такой проект реально разработан и испытан!

- Итальянские ученые изобрели рубашку, позволяющую поддерживать постоянную температуру тела. Ученые обещают, что летом в ней не будет жарко, а зимой – холодно, поскольку она сшита из специальных материалов. Подобные материалы уже используются при космических полетах.

- В старых пулеметах «Максим» нагревание воды предохраняло оружие от расплавления.

- Явление, о котором рассказано ниже демонстрирует свойство металлов хорошо проводить тепло.

Если изготовить сетку из проволоки, обеспечив хорошее соединение металла в местах перекрещивания проволоки, и поместить ее над газовой горелкой, то можно при включенном вентиле поджечь газ над сеткой, в то время как под сеткой он гореть не будет. А если зажечь газ под сеткой, то наверх через сетку огонь « не просочится»!

В те времена, когда еще не было электрических шахтерских лампочек, пользовались лампой Дэви.

Это была свеча, «посаженная» в металлическую клетку. И даже, если шахта наполнялась легковоспламеняющимися газами, лампа Дэви была безопасна и не вызывала взрыва – пламя не выходило за пределы лампы, благодаря металлической сетке.

Источник