- Какими способами большевики добились

- Тест с ответами: “Образование СССР”

- Проверочный тест «Новая экономическая политика и образование СССР»

- Достижения партии большевиков

- Восьмичасовой рабочий день и дальнейшее его сокращение

- Создание социального государства

- Бесплатное образование

- Ликвидация безграмотности

- Электрификация всей страны

- Права женщин

- Рост благосостояния населения

- Ликвидация эпидемий

- Расцвет культуры

- Литература

- Архитектура

- Живопись

- Скульптура

- Музыка

- Другое

- Культуру – в массы

- Музеи

- Библиотеки

- Дома культуры и рабочие клубы

- Построение нового быта

- Развитие науки

- Борьба с коррупцией

- Земля — крестьянам

- Мирный договор

- Отделение церкви от государства

- Ликвидация сословий и привилегий дворянства

- Решение проблемы с беспризорностью

- Снижение детской смертности

- Создание твердой валюты

- Победа в Гражданской войне и отражение интервенции 14 держав

- Влияние на мировую политику

- Послесловие

- Источники

Какими способами большевики добились

1. В чем сторонники Ленина видели политический смысл НЭПа?

а) один из возможных путей перехода к социализму

б) временное отступление от политики построения социализма

в) ужесточение политического режима

2. В чем суть реза1юции«Оединствепартии», принятой наXсъезде РКП(б)?

а) закрепление союза большевиков и эсеров

б) запрет на создание в РКП(б) фракций, имеющих альтернативную позицию по отношению к политике большевиков

в) утверждение союза между большевиками и меньшевиками

3. Какими способами большевики добились утверждения в стране однопартийной политической системы?

а) запретом на создание в рядах РКП(б) самостоятельных фракций или групп

б) проведение открытых судов над деятелями других партий

в) развертывание большевиками кампаний по очернению политических противников

г) проведение политики компромиссов с лидерами других политических партий

4. Когда был образован СССР?

а) 20 ноября 1922 г. б) 18 января 1923 г. в) 30 декабря 1922 г.

5. Каковы причины образования СССР?

а) необходимость определения отношений между шестью самостоятельными республиками, образовавшимися на территории бывшей царской империи

б) наличие общей угрозы внешней экспансии для образовавшихся республик

в) стремление политических лидеров образовавшихся республик объединить усилия в борьбе за власть

6. Как назывались два наиболее популярных проекта образования СССР? а) «автономизации» б) «конфедерации» в) «федерализации»

7. Каковы черты политического режима, сложившегося в СССР в годы НЭПа?

а) жесткая централизация власти

б) командные способы руководства

в) строгое подчинение государственных органов решениям коммунистической партии

г) отсутствие политического лидера

д) насаждение населению страны идеологического единомысл ия

8. Какой теорией Сталин заменил главную идею большевизма — идею мировой революции?

а) теорией «перманентной революции»

б) теорией о возможности «строительства социализма в отдельно взятой стране»

в) теорией «двух вождей»

9. Когда произошло переименование РКП (б) в ВКП(б)?

а) в декабре 1925 г. б) в январе 1924 г. в) в апреле 1926 г.

10. Кто выиграл борьбу за власть в партийном руководстве после смерти Ленина?

а) ТроцкийЛД. б) Бухарин Н.И. в) Сталин И.В.

Ответы(ключи) к тесту:

1 -а; 2-6; 3-а, б, в; 4-в; 5-а, б; 6-а, в; 7-а, б, в, д; 8-6; 9-а; 10-в.

Источник

Тест с ответами: “Образование СССР”

1. В чем сторонники Ленина видели политический смысл НЭПа:

а) один из возможных путей перехода к социализму +

б) ужесточение политического режима

в) временное отступление от политики построения социализма

2. В чем суть резолюции “О единстве партии”, принятой на X съезде РКП(б):

а) утверждение союза между большевиками и меньшевиками

б) запрет на создание в РКП(б) фракций, имеющих альтернативную позицию по отношению к политике большевиков +

в) закрепление союза большевиков и эсеров

3. Каким способом большевики добились утверждения в стране однопартийной политической системы:

а) с лидерами других политических партий

б) проведение политики компромиссов

в) запретом на создание в рядах РКП(б) самостоятельных фракций или групп +

4. Когда был образован СССР:

а) 30 декабря 1922 г. +

б) 18 января 1923 г.

в) 20 ноября 1922 г.

5. Каковы причины образования СССР:

а) необходимость определения отношений между шестью самостоятельными республиками, образовавшимися на территории бывшей царской империи +

б) стремление политических лидеров образовавшихся республик объединить усилия в борьбе за власть

в) нет верного ответа

6. Как назывался наиболее популярный проект образования СССР:

а) конфедерации

б) автономизации +

в) идеализации

7. Каковы черты политического режима, сложившегося в СССР в годы НЭПа:

а) децентрализация власти

б) отсутствие политического лидера

в) жесткая централизация власти +

8. Какой теорией Сталин заменил главную идею большевизма – идею мировой революции:

а) теорией о возможности “строительства социализма в отдельно взятой стране” +

б) теорией перманентной революции

в) теорией “двух вождей”

9. Когда произошло переименование РКП(б) в ВКП(б):

а) в январе 1924 г.

б) в апреле 1926 г.

в) в декабре 1925 г. +

10. Кто выиграл борьбу за власть в партийном руководстве после смерти Ленина:

а) Бухарин

б) Сталин +

в) Троцкий

11. Первая конституция СССР была принята в:

а) 1924 г. +

б) 1923 г.

в) 1922 г.

12. План объединения советских республик, предложенный Сталиным, получил название плана:

а) советизации

б) автономизации +

в) федерализации

13. План объединения советских республик, предложенный Лениным, предполагал их право:

а) выходить из состава СССР +

б) создавать собственные вооруженные силы

в) самостоятельно проводить внешнюю политику

14. Какое из указанных положений относится к принципам союзного государства, закрепленным в Конституции СССР:

а) республикам передаются вопросы обороны, внешней политики и внешней торговли

б) советские республики входят в состав РСФСР на правах автономий

в) советские республики равноправны +

15. Как, согласно первой Конституции СССР, назывался высший орган законодательной власти СССР:

а) Всесоюзный съезд Советов +

б) Съезд народных депутатов

в) Совет Союза

16. Какая советская республика образовалась в качестве союзной республики позже остальных:

а) Украинская ССР

б) Туркменская ССР +

в) Белорусская ССР

17. Какая из перечисленных советских республик была среди первых, подписавших Декларацию о создании СССР:

а) Киргизская ССР

б) Молдавская ССР

в) Белорусская ССР +

18. Несогласные с советской властью мусульмане Средней Азии составляли для вооруженной борьбы с нею отряды:

а) самообороны

б) басмачей +

в) врагов народа

19. Для позиции Сталина по вопросу о создании союзного государства было характерно:

а) отрицание идеи объединения как таковой

б) стремление к объединению на началах конфедерации

в) стремление обеспечить приоритет РСФСР в будущем союзе +

20. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен:

а) Союзом автономий

б) Федерацией республик +

в) Конфедерацией регионов

21. Как, согласно Конституции 1924 г., назывался высший орган исполнительной власти в СССР:

а) Совет народных комиссаров +

б) Совет национальностей

в) Государственный совет

22. Какая советская республика образовалась в качестве союзной республики позже остальных:

а) Белорусская ССР

б) Киргизская ССР +

в) РСФСР

23. Какая из перечисленных советских республик была среди первых, подписавших Декларацию о создании СССР:

а) Узбекская ССР

б) Туркменская ССР

в) Украинская ССР +

24. Процесс освобождения в 1918-1919 гг. оккупированных немецко-австрийскими войсками украинских и белорусских земель получил название процесса:

а) репортации

б) советизации +

в) социализации

25. Одна из причин перехода к нэпу:

а) стремление большевиков обобществить средства производства

б) поиск средств на индустриализацию

в) социально – политический кризис власти большевиков +

26. Переход к нэпу был осуществлен в:

а) 1922 г.

б) 1921 г. +

в) 1923 г.

27. Социальная группа людей, появившаяся в годы нэпа:

а) нэпманы +

б) пролетариат

в) кулаки

28. К 1928 г. общая численность рабочего класса увеличилась в СССР:

а) в 4 раза

б) в 3 раза

в) в 5 раз +

29. Одним из социальных итогов нэпа стало:

а) непомерное увеличение чиновничье-бюрократического аппарата +

б) уменьшение численности зажиточных хозяйств

в) ухудшение жизни крестьян

30. Отметьте четыре советские республики, которые первоначально вошли в состав СССР:

а) РСФСР, Украина, Белоруссия, Молдавия

б) РСФСР, Украина, Белоруссия, Закавказская республика +

в) РСФСР, Украина, Белоруссия, Литва

Источник

Проверочный тест «Новая экономическая политика и образование СССР»

ТЕСТ «НЭП и обр. СССР» ВАРИАНТ 1

Что относится к причинам принятия НЭПа?

А) увеличение антиправительственных выступлений крестьян; Б) резкое сокращение уровня промышленного производства; В) стабилизация рубля; Г) недовольство населения политикой «военного коммунизма».

2.С какими политическими требованиями выступили участники восстания в Кронштадте? А) «Советы без коммунистов»; б) « Вся власть Учредительному собранию»; в) «Долой военный коммунизм».

3. Кто командовал операцией по подавлению восстания в Кронштадте?

А) Л. Д. Троцкий; б) М. Н. Тухачевский; в) М. В. Фрунзе.

4. Какие мероприятия не относятся к НЭПу?

А) замена продразвёрстки продналогом; б) непосредственный продуктообмен между городом и деревней; в) допуск частного капитала в промышленность, концессии; г) введение трудовой повинности; д) разрешение аренды земли;

е) запрещение частной торговли; ж) укрепление денежной системы.

5. Какими способами большевики добились утверждения в стране однопартийной системы.

А) Запретом создания в РКП самостоятельных фракций и групп.

Б) Проведением открытых судов над деятелями других партий.

В) Развертывание большевиками компаний по очернению политических противников.

Г) Проведение политики компромиссов с лидерами других партий.

6 . В каких хронологических рамках осуществляется НЭП?

А) 1921 – 1929 гг. б) 1920 – 1930гг. в) 1921 – 1931гг.

7. В чём сущность НЭПа?

А) в формировании плановой (административной) экономики; б) в формировании многоукладной экономики, сочетавшей административное регулирование и рыночное хозяйство; в) в формировании рыночной экономики.

8. Как назывались два наиболее популярных проекта образования СССР?

А) автономизации Б) конфедерации В) федерации

9. Кто разработал НЭП?

А) Троцкий б) Ленин в) Сталин.

10. Какой теорией Сталин заменил главную идею большевизма — идею мировой революции?

А) теорией перманентной революции. Б) теорией о возможности строительства социализма в отдельно взятой стране.

В) теорией двух вождей.

11. Причинами ликвидации НЭПа можно считать:

А) противоречия между идеологией партии реальной жизнью;

Б) доминирование в обществе установки на временный характер НЭПа;

В) негативное отношение властей к совбурам, непманам.

12. Каковы причины образования СССР?

А) Необходимость определения отношений между шестью самостоятельными республиками, образовавшимися на территории бывшей царской империи. Б) Наличие угрозы внешней экспансии для образовавшихся республик. В) Стремление политических лидеров образовавшихся республик объединить усилия в борьбе за власть.

ТЕСТ «НЭП и обр. СССР» ВАРИАНТ 2

На каком Съезде была провозглашена Новая Экономическая политика?

А) IX ; б) X ; в) XI .

В чем сторонники Ленина видели политический смысл НЭПа?

А) один из возможных путей перехода к социализму; б) временное отступление от политики социализма; в) ужесточение политического режима

3. Где проходило одно из крупнейших выступлений матросов, солдат и рабочих?

А) в Одессе; Б) в Кронштадте; В) во Владивостоке.

4 . В чем суть резолюции « О единстве партии», принятой на Х Съезде РКП (б)?

А) Закрепление союза большевиков и эсеров. Б) запрет на создание в РКП.

В) фракций, имеющих альтернативную позицию по отношению к политике большевиков. Г) утверждение союза между большевиками и меньшевиками.

5 . Каково значение НЭПа?

А) посевная площадь достигла довоенного уровня; б) увеличился выпуск продукции тяжёлой промышленности; в) рубль стал конвертируемым; г) закончилась международная изоляция нашего государства.

6. Когда был образован СССР?

А) 20 ноября 1922г. В) 30 декабря 1922г

Б)18 января 1923г.

7. Когда проходило восстание в Кронштадте?

А) в марте 1921 года; б) в апреле 1922 года; в) в июле 1921 года.

8. В чём основная социальная цель НЭПа?

А) повысить производительность труда; б) снять социальную напряжённость; в) обеспечить благоприятные условия для построения социалистического общества.

9. Каковы черты политического режима, сложившегося в СССР в годы НЭПА?

А) жесткая централизация власти. Б) командные способы руководства.

В) строгое подчинение государственных органов ком. партии.

Г) отсутствие политического лидера.

Д) насаждение населению страны идеологического единомыслия.

10. В результате реализации НЭПа к 1926 году

А) по основным видам производства продукции был достигнут довоенный уровень; б) тяжёлая промышленность развивалась быстрее чем лёгкая; в) Лёгкая промышленность развивалась быстрее чем тяжёлая; г) началась отмена карточной системы.

11 . Кто выйграл борьбу за власть в партийном руководстве после смерти Ленина.

А) Троцкий Л.Д.; б) Бухарин Н.И., в) Сталин И.В.

12. Перечислите основные кризисы НЭПа?

А) Кризис недопроизводства; б) кризис сбыта (затоваривание); в) кризис поставок зерна; г) кризис хлебозаготовок.

Источник

Достижения партии большевиков

Данная статья пишется не в качестве апологетики большевиков, в подтверждение чему мы также написали статью об их ошибках. Основная цель статьи — показать, почему те достижения, которые приписывают Иосифу Сталину, принадлежат вовсе не ему, а партии большевиков, большую часть из которых он уничтожил и произвел государственный переворот. И почему в 20-е годы при коллективном управлении большевиков страна развивалась гораздо эффективнее, чем при диктатуре Сталина.

Мы рассматриваем в одной из статей ошибки и недостатки политики большевиков, и придаём им большое значение. Вместе с тем редакция «Логики прогресса» считает, что работа партии большевиков, пришедшей к власти в результате Октябрьского переворота, по большей части успешно влияла на уровень жизни в стране, пока влияла на политико-экономический курс.

Как мы рассмотрели в другой статье, в 1929 году Иосиф Сталин оттеснил значительную часть партии большевиков от управления страной в Политбюро, а в 1938 окончательно установил свою личную диктатуру. После этого большевики уже не могли влиять на важнейшие политические решения и формирование линии развития страны, хотя часть своего влияния на жизнь и политику в СССР партия сохраняла до Большого террора.

Хочется сразу сделать замечание по поводу авторитаризма большевиков. Претензии к правоохранительной и судебной системам большевиков абсолютно верны, как мы уже рассматривали (от сталинского периода отличие составляет лишь то, что после окончания Гражданской войны невиновные жертвы системы большевиков исчислялись десятками человек, а не сотнями тысяч). Если же говорить о запрете выезда за границу, то уголовным преступлением он был объявлен только 21 ноября 1929 года с постановлением ЦИК «Об объявлении вне закона лиц — граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР» 1 . До этого для выезда за границу было необходимо получить особое разрешение Народного комиссариата иностранных дел (НКИД), но нарушение этого правила не влекло к уголовной ответственности. Павел Судоплатов, генерал-лейтенант МВД СССР, вспоминал: «до 1928 года в стране фактически не существовало препятствий для выезда за границу и процедура была очень проста 2 ». Например, советский изобретатель Лев Термен в 1928 году переехал в США, оставаясь советским гражданином и жил там, пока в 1938 году его не отозвали в Москву 3 . То есть, несмотря на авторитарный режим, уровень гражданских свобод был сравним с сегодняшним днём.

Теперь рассмотрим, что положительного большевики сделали для населения России.

Восьмичасовой рабочий день и дальнейшее его сокращение

В России рабочее время до конца XIX века законом не ограничивалось и составляло, по разным данным, 12-16 часов в сутки 4 5 . В 1897 году под напором рабочего движения, особенно ткачей Морозовской мануфактуры, в России впервые рабочий день законодательно был ограничен до 11,5 часов (в субботу 10 часов), а для женщин и детей — 10 часов при шести рабочих днях в неделю. Отпуск не предусматривался. Также закон никак не ограничивал сверхурочные работы, что сводило на нет ограничение рабочего дня 6 .

Декрет СНК РСФСР от 29.10.1917 «О восьмичасовом рабочем дне» законодательно ограничивал рабочий день восемью часами 7 . Большевики первыми в Европе установили именно такую продолжительность рабочего дня 8 , и одними из первых в мире. Декрет содержал дополнительные положения о защите рабочего процесса, к примеру:

Не более, как через 6 часов от начала работ, должен быть устанавливаем свободный перерыв в работе для отдыха и для принятия пищи. Перерыв сей не должен быть короче 1 часа 9 .

Сверхурочные работы строго регламентировались: к примеру, к ним запрещалось привлекать всех лиц женского пола и лиц мужского пола, не достигших 18 лет.

В 1928-1933 годах был осуществлён переход к 7-часовому рабочему дню 10 . В начале 1930-х был введён пятидневный рабочий цикл (рабочая пятидневка при шестом выходном дне).

В дореволюционной России средняя продолжительность рабочей недели в целом по промышленности составляла почти 60 часов (10 часов в день), а в отдельных отраслях — угольной, металлургической, пищевкусовой — более 60 часов 11 . С учётом широко применявшихся сверхурочных работ продолжительность рабочего времени достигала, как правило, 11—12 часов в день, или 65—70 часов в неделю. В 1925/26 годах средняя продолжительность рабочего дня, по данным ЦСУ, для промышленных рабочих составила 7,4 часа 12 .

Создание социального государства

Институты социального государства существовали и до революции в части развитых стран, однако изначально в Советской России были представлены более обширно (а главное — общедоступно, в отличие от других стран, где государственная помощь предоставлялась строго ограниченному, чаще всего привилегированному слою лиц). С частью нововведений можно ознакомиться через Декрет СНК РСФСР от 31.10.1918 «Положение о социальном обеспечении трудящихся» 13 , вкратце это:

- Пенсии и пособия при утрате трудоспособности;

- Пособия по безработице;

- Пособия беременным и роженицам;

- Пособия на погребение.

Другие преобразования, направленные на улучшение социального обеспечения:

- Введение ежегодного оплачиваемого отпуска в 1 месяц 14 , в том числе декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком;

- Обеспечение пособием, жильём и по возможности работой инвалидов 1516 ;

- Пособия семьям после смерти кормильца 17 ;

- Стипендии, общежития, продовольственное и вещевое снабжение для студентов 18 ;

- Создание домов отдыха в бывших помещичьих усадьбах, монастырях и так далее 19 ;

- Создание пионерских лагерей и дворцов пионеров;

- Обеспечение доступа к санаториям и курортам для широких масс.

«Прекрасные дачи и особняки, которыми пользовались раньше крупные помещики и капиталисты, дворцы бывших царей и великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы рабочих и крестьян» 20 , – говорилось в декрете «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Документ предписывал открытие новых санаториев на полуострове в рекордные сроки: уже в январе 1921 года – 5 тысяч новых коек, весной – уже 25 тысяч.

В 1918 году на социальном обеспечении находилось 105 тысяч пенсионеров, в 1919 — 232 тысячи, в 1920 уже один миллион 21 . Большевики проводили политику, направленную на увеличение пенсий наиболее уязвимым слоям общества, к примеру, через Декрет СНК РСФСР от 10.11.1917 «Об увеличении пенсий рабочим, пострадавшим от несчастных случаев» 22 или через Декрет СНК РСФСР от 20.01.1921 «Об установлении усиленных пенсий для престарелых и инвалидных педагогов» 23 .

Часть этих преобразований большевики проводили за счёт элиты и особо привилегированной прослойки — так, Декрет СНК РСФСР от 11.12.1917 «О прекращении выдачи из средств Государственного Казначейства пенсий, превышающих 300 руб. ежемесячной выдачи одному лицу или семейству» 24 был одной из подобных мер, что приводило к недовольству выгодополучателей упразднённых привилегий.

Бесплатное образование

Отдельно следует сказать о том, что большевики максимально расширяли круг лиц, способных бесплатно получить начальное, среднее и высшее образование. Декрет о правилах приёма в высшие учебные заведения РСФСР от 2 августа 1918 года гласил, что «взымание платы за учение в высших учебных заведениях Российской Социалистической Федеративной Советской Республики отменяется» 25 . В число слушателей, согласно тому же декрету, могло вступить абсолютно любое лицо в возрасте от 16 лет.

Положение «О Единой Трудовой Школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» от 16 октября 1918 года провозглашало, что «Обучение в школе 1-й и 2-й ступеней бесплатное», а «Обязательное обучение вводится немедленно всюду, где количество школ достаточно для обслуживания всего детского населения и где условия общедоступности образования имеются налицо» 26 . После Октябрьского переворота школа также отделялась от церкви («Преподавание в стенах школы какого бы то ни было вероучения и исполнение в школе обрядов культа не допускается»). То же положение содержало пункт о том, что «Никакие наказания в школе не допускаются», закрепив отмену телесных наказаний школьников. Большевики также озаботились обеспечением школьников питанием и врачебным надзором: «Во всех школах всех типов вводятся обязательные горячие завтраки бесплатно, согласно раскладкам гигиенических норм для детей соответствующего возраста», «Все школы, как 1-й, так и 2-й ступени должны состоять под регулярным наблюдением врачей».

Количество учащихся в школах выросло с 7,9 миллионов в 1914 году до 13,5 миллионов в 1930 27 и продолжило расти в дальнейшем. Количество студентов высших учебных заведений по сравнению с 1914 годом выросло от 127 000 до 272 000 в 1930-м году 28 . Заметно увеличилась численность научных работников. К 1927 году их насчитывалось 25 тысяч, то есть в два раза больше, чем до революции 29 . Количество учителей в школах выросло с 231 тысячи в 1914 году до 395 тысяч в 1930. То есть уже при коллективном руководстве большевиков наметились те тенденции на высокие темпы расширения доступа к образованию, которые потом припишут Сталину.

Когда русские либералы, монархисты и другие консерваторы говорят об образовании при большевиках, иногда они приводят цифры об уменьшившемся количестве школ в 1920-е по сравнению с 1914 годом. Здесь мы имеем дело с подтасовкой фактов, поскольку уменьшение количества школ (незначительное) говорит о последствиях войн и разрушения зданий, а о расширении доступа к образованию говорят цифры количества учащихся, которые мы привели выше.

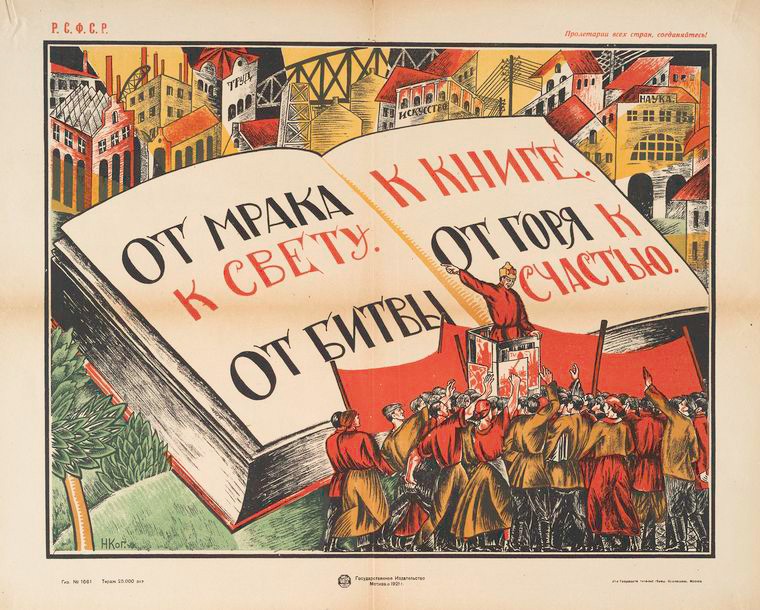

Ликвидация безграмотности

По данным переписи 1897 года, процент грамотного населения в Российской империи составлял всего 21,1 %, в том числе 29,3 % мужчин и 13,1 % женщин 30 . В последующие годы (до 1914) уровень грамотности немного возрастал, но «после войн и вообще усиленных наборов процент грамотности падает» 31 . 26 декабря 1919 года СНК РСФСР принял декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», который предписывал:

Всё население Республики в возрасте от 8-50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию… Обучающимся грамоте, работающим по найму, за исключением занятых в милитаризованных предприятиях, рабочий день сокращается на два часа на всё время обучения с сохранением заработной платы 32 .

Большевики особо подчёркивали важность повышения грамотности населения, так как оно открывало возможности для ускорения и экономического роста:

Нам нужно громадное повышение культуры. Надо добиться, чтобы уменье читать и писать служило к повышению культуры, чтобы крестьянин получил возможность применять это уменье читать и писать к улучшению своего хозяйства и своего государства 33 .

Результаты переписи 1926 года показали, что процент грамотных в СССР вырос до 40,7%, и он продолжал расти 34 . Среди населения же в возрасте от 9 до 49 лет процент грамотных вырос до 60,9% 35 . К сожалению, у нас нет данных об этом показателе за 1929 год (после начала культпохода), но по результатам переписи 1937 года грамотность составила 86% среди мужчин и 66,2% среди женщин 36 .

Электрификация всей страны

Разработка и реализация плана ГОЭЛРО – одно из наиболее ярких достижений партии большевиков. В ходе реализации этого плана производство электроэнергии в СССР выросло с 0,52 млрд кВт/час в 1921 году до 6,2 млрд в 1929 году 37 . Были не только значительно превзойдены довоенные показатели, но и в значительной мере заменены электрические установки на более современные. По итогу выполнения плана были построены крупные предприятия, сооружены 30 районных электростанций, в том числе десять ГЭС, общей мощностью 1,75 миллиона киловатт и годовой выработкой 8,8 млрд. киловатт 38 . План ГОЭЛРО не имел аналогов в мировой экономической и научно-технической практике 39 и стал одним из первых опытов государственного планирования. План ГОЭЛРО подразумевал развитие не одной энергетики, а всей экономики в целом, и положил начало индустриализации. Большевики считали электрификацию ключом к началу построения промышленности и экономического развития страны.

Электроэнергия стала применяться в сельском хозяйстве: в мельницах, кормовых резцах, зерноочистительных машинах, на лесопилках и так далее. Началось освоение Кузнецкого угольного бассейна, вокруг которого возник новый промышленный район; стройка ДнепроГЭС. Практически разрушенная после войны экономика не только восстановилась, но и намного обогнала к 1930-му году довоенные показатели по добыче угля, торфа, железной руды, чугуна, стали, бумаги и многих других ключевых ресурсов 40 .

Права женщин

Советский Союз был одной из первых стран в мире, законодательно и официально провозгласивших равенство прав мужчин и женщин. В царской России права женщины были серьёзно ущемлены, большевики же считали важной частью своей программы обеспечить полное равенство полов, это было описано ещё в трудах Фридриха Энгельса:

Современная индивидуальная семья основана на явном или замаскированном домашнем рабстве женщины, а современное общество — это масса, состоящая сплошь из индивидуальных семей, как бы его молекул. Муж в настоящее время должен в большинстве случаев добывать деньги, быть кормильцем семьи, по крайней мере в среде имущих классов, и это даёт ему господствующее положение, которое ни в каких особых юридических привилегиях не нуждается. Он в семье — буржуа, жена представляет пролетариат 41 .

В царской России женщинам запрещалось занимать высокие политические и общественные должности 42 , и у них не было права голоса в политических выборах. Большевики же предоставили женщинам право как избирать, так и быть избранными, что было закреплено в Конституции 1918 года:

Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т. п., следующие обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет… 43

В Российской империи женщине были недоступны «привилегированные» сферы труда. К примеру, Софья Ковалевская не могла вести научную и преподавательскую деятельность; президент Академии наук князь Константин Константинович говорил:

Так как допуск на кафедры в наших университетах совсем закрыт для женщин, каковы бы ни были их способности и познания, то для г-жи Ковалевской в нашем отечестве нет места… 44

Женский труд в империи оплачивался в несколько раз меньше, чем мужской, женщины не могли наниматься на работу без согласия мужей, не имели паспорта. Рядом актов 1917—1918 годов большевики полностью уравняли женщину с мужчиной в трудовом праве, правах гражданских, семейно-брачных, в области образования, приняли меры по охране женского труда, материнства и младенчества, закрепили принцип равной оплаты за равный труд.

По закону о расторжении брака в царской России развод был почти невозможен. Закон содержал список поводов для развода, в том числе «прелюбодеяние» супруга. Но факт измены мог быть подтверждён только показаниями не менее двух свидетелей-очевидцев 45 . А поскольку редко при прелюбодеяниях присутствуют двое и более свидетелей, это делало возможность развода практически нереальной. «Декрет о расторжении брака» от 19 декабря 1917 года максимально упрощал процедуру развода: для расторжения брака достаточно стало желания одного из супругов расторгнуть брак 46 .

«Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 20 декабря 1917 года устранял дискриминацию внебрачных детей. Внебрачные дети были уравнены с брачными относительно прав и обязанностей как родителей к детям, так и детей к родителям 47 . Матери ребёнка было представлено право судебным порядком доказать отцовство. У женщин, не состоящих в браке, появилась возможность взыскать алименты с отца ребенка, что закрепил 16 сентября 1918 года Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. ЗАГС извещал предполагаемого отца, который, в свою очередь (если не считал себя отцом ребенка), мог обратиться в суд 48 .

18 ноября 1920 года увидело свет Постановление Народных Комиссариатов Здравоохранения и Юстиции «Об охране здоровья женщин», и СССР стал первой в мире страной, где разрешили аборты. В этом декрете говорилось:

За последние десятилетия, как на Западе, так и у нас возрастает число женщин, прибегающих к прерыванию своей беременности. Законодательства всех стран борются с этим злом путём наказаний как для женщины, решившейся на выкидыш, так и для врача, его произведшего. Не приводя к положительным результатам, этот метод борьбы загнал эту операцию в подполье и сделал женщину жертвой корыстных и часто невежественных абортистов, которые из тайной операции сделали себе промысел.

В результате до 50% женщин заболевают от заражения и до 4% из них умирают.

Народный Комиссариат Здравоохранения и Народный Комиссариат Юстиции, охраняя здоровье женщины и интересы расы от невежественных и корыстных хищников, и считая метод репрессий в этой области абсолютно не достигающим цели, постановляют:

1. Допускается бесплатное производство операций по искусственному прерыванию беременности и в обстановке советских больниц, где обеспечивается её максимальная безвредность.

2. Абсолютно запрещается производство этой операции кому бы то ни было кроме врача 49 .

Вместе с тем, Надежда Крупская отмечала, что «борьба с абортами должна вестись не преследованием матерей, …а должна быть направлена на устранение тех социальных причин, которые ставят мать в такое положение, что либо аборт, либо в воду» 50 .

После Октябрьского переворота женщина при замужестве смогла сама выбирать себе фамилию. Если до революции женщина была обязана взять фамилию мужа, то в Кодексе законов о браке говорилось, что супруги вольны сами выбирать фамилию мужа или жены по своему усмотрению.

Большевики хотели пойти дальше и освободить как женщину, так и мужчину от домашней работы путём внедрения общественных столовых, прачечных и других учреждений, о чём писалось в работах того времени:

Представим себе дом-коммуну с хорошо налаженным коммунальным питанием, стиркой, уборкой, уходом за детьми, читальнями, культработой … разве сами собой не уничтожатся кухонные дрязги, порабощение женщины? 51

Даже при полном равноправии остаётся всё же эта фактическая придавленность женщины, потому что на неё сваливают всё домашнее хозяйство. Это домашнее хозяйство в большинстве случаев является самым непроизводительным, самым диким и самым тяжким трудом, какой осуществляет женщина. Этот труд чрезвычайно мелкий, не заключающий о себе ничего, что сколько-нибудь способствовало бы развитию женщины 52 .

Более красочно идеи большевиков выразил в своём романе «Зависть» писатель Юрий Олеша:

Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши – от галдежа, мы заставим картошку волшебно, в одно мгновенье, сбрасывать с себя шкуру; мы вернём вам часы, украденные у вас кухней, – половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня! Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря, щи разольём океаном, кашу насыплем курганами, глетчером поползёт кисель! Слушайте, хозяйки, ждите! Мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжёлое, как ртуть, и такое поплывёт благоуханье от супа, что станет завидно цветам на столах 53 .

Рост благосостояния населения

Хотя коллективное руководство большевиков и не смогло полностью решить проблему с постоянно возникающим голодом, которая досталась от Российской империи и оказалась слишком трудоёмкой для быстрого решения, в целом уровень жизни во время НЭПа существенно вырос, несмотря на исключительно сложные условия разрухи по итогам двух войн.

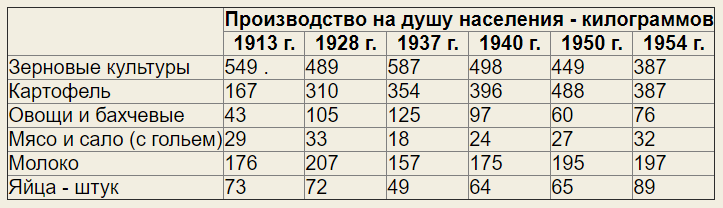

У нас не так много достоверных источников по сравнению потребления продуктов питания в Российской империи и СССР, один из них — Доклад ЦСУ СССР, Института экономики Академии наук СССР и Института питания Академии медицинских наук СССР H.A. Булганину об уровне потребления основных продовольственных и промышленных товаров в СССР на душу населения от 3 октября 1955 года под грифом «Совершенно секретно» 54 . Вот цифры, сравнивающие потребление продовольствия в 1913 и 1928 годах:

Как видим, по всем основным видам продовольствия (среди данной выборки исключение составляют рыба и сахар) наблюдается рост потребления. В докладе также с сожалением констатировалось, что после десятилетий сталинской диктатуры к 1954 году «по ряду продуктов питания производство на душу населения ещё не достигло уровня 1928 года». Вот данные по производству:

По данным Владимира Полеванова, количество наборов 9 основных продуктов питания, которые можно было купить на 1 заработную плату, в 1913 году равнялось 13,25, к 1927 году же эта цифра выросла до 19,29 – превысить этот показатель удастся только в 1970-х годах, а большую часть 90-х годов он будет ниже, чем в 1927 году 55 .

В 1913 году национальный доход России составил 21 млрд. руб. (в ценах 1926/27 г.). К концу гражданской войны национальный доход страны сократился в 2 раза (до 10,5 млрд. руб.). В 1921 году уменьшение национального дохода продолжалось, что было связано с сильнейшей засухой и резким сокращением валовой продукции сельского хозяйства. В итоге успешного восстановления народного хозяйства национальный доход СССР в 1925/26 годах превысил уровень 1921 года в 2,3 раза (составил 21,7 млрд. руб.) 56 . Цифрами на 1929 год мы не располагаем, однако учитывая темпы, можно быть уверенным, что национальный доход продолжал рост.

Большая и результативная работа была проведена в области охраны труда. Это нашло выражение в резком сокращении несчастных случаев на производстве. Советское государство и профсоюзы отпускали на мероприятия по технике безопасности большие средства: в 1924/25 г. — 15,5 млн. руб., в 1925/26 г. — 20,7 млн. руб.

Средняя продолжительность жизни в Российской империи в 1913 году составляла 32,9 года 57 . Согласно центру демографических исследований Российской Экономической Школы, в 1896/1897 годах ожидаемая продолжительность жизни в европейской части России составляла 31,4 года, но уже в 1926/1927 годах составила 44,4 года 58 , а по данным Росстата за тот же период повысилась с 30,5 до 42,9 лет 59 .

П.А. Гурьянов в своей статье «Уровень жизни рабочих в Российской империи и в Советском Союзе (1885-1941 гг.)» сравнивал оценки средней реальной зарплаты рабочего у сразу трёх серьёзных специалистов по данному вопросу — С.Н. Прокоповича, С.Г. Струмилина и В. Лаврентьева. Согласно Прокоповичу, в 1927 году она при постоянном росте составила 111,1% от показателей 1913 года, по оценкам Струмилина — 124%, а по оценкам Лаврентьева вернулась на довоенный уровень в 1925 году и продолжила расти 60 .

Тем не менее, большевики считали данные показатели явно недостаточными ввиду крайне низкого уровня жизни в царской России, и отсутствие кардинального перелома порождало споры и дискуссии в партии насчёт способов совершить большой скачок. И всё же в совокупности с остальными достижениями, указанными в этой статье, а также принимая во внимание огромные послевоенные темпы роста, мы видим значительный рост уровня жизни.

Ликвидация эпидемий

В 1910 году в царской России от одной только эпидемии холеры погибли 109.560 человек 61 . В том же году число заболевших туберкулёзом составило 669.415 человек, а в 1913 году эта цифра составила 876.568 человек (на 10.000 чел. это составляло 53,9) 62 . Российская империя занимала первое место в мире по смертности от оспы (почти в 50 раз большей на 100 тысяч человек, чем у Италии, занимавшей 3 место), кори, скарлатины, дифтерии, коклюша, тифа.

Доктор исторических наук Н.Т. Ерегина отмечает: «В богатой событиями истории российской медицины одним из самых значительных этапов стал период первых двух десятилетий советской власти. То, чего удалось достичь за эти годы, действительно поражает 63 ». После Октябрьского переворота были приняты правительственные постановления «О мероприятиях по сыпному тифу», «Об обеспечении работников, ведущих борьбу с эпидемией чумы людей» (1921), «О мероприятиях против холерной эпидемии» (1921), «О мерах борьбы с сыпным и возвратным тифами» (1921), «О мерах борьбы с холерой» (1922) и другие. Большевики взяли курс на повышение санитарной грамотности населения, создание новых санитарных органов республики, создание в городах чрезвычайных санитарных комиссий, активное подключение общественности к работе по очистке местностей («недели очистки», «субботники по очистке улиц от грязи»), проведение противоэпидемических мероприятий, вакцинацию населения и так далее. Были открыты Саратовский институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России, Центральный бактериологический институт (г. Москва), Московский городской бактериологический институт им. Мечникова, Государственный институт народного здравоохранения имени Пастера, Тропический институт, Санитарно-гигиенический институт им. Эрисмана; Институт социальной гигиены, Институт по изучению профессиональных болезней им. Обуха, в которых велась многоплановая работа по изучению этиологии, эпидемиологии и профилактике заболеваний.

В условиях советской власти холера была ликвидирована в СССР уже в 1923 году, а последние единичные её случаи были в 1926 году 64 . Организованная в 1919 году массовая вакцинация против натуральной оспы после принятия декрета, подписанного Владимиром Лениным, привела к ликвидации этой болезни к 1930-м годам. В 1929 году по сравнению с теми же показателями 1913 года заболеваемость дизентерией снизилась почти в 3 раза, дифтерией — более чем в 5 раз, оспой — более чем в 10 раз, сыпным тифом — более чем в 3 раза 65 . Как отмечает центр демографических исследований Российской Экономической Школы, «заболеваемость населения России острыми инфекционными болезнями снизилась по сравнению с 1913 г. на 35-40%» 66 .

Расцвет культуры

В 1920-е годы взгляды всей мировой культуры были прикованы к Советской России, где происходило всё самое основное и новаторское в политике, философии, экономике, архитектуре, кино, военном деле, поэзии и многих других сферах жизни и искусства. Постараемся разобрать большинство из этих сфер.

Литература

Именно это время стало расцветом советской литературы, получили популярность и сформировались такие авторы, как тандем Ильфа и Петрова («12 стульев», «Золотой телёнок»), Алексей Толстой («Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по мукам», «Аэлита»), Михаил Шолохов («Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека»), Николай Островский («Как закалялась сталь»), Александр Беляев («Человек-амфибия», «Продавец воздуха»), Валентин Катаев («Алмазный мой венец»), Александр Фадеев («Разгром», «Молодая гвардия»), Михаил Зощенко («Голубая книга»), Юрий Олеша («Зависть»), Борис Пильняк («Голый год», «Повесть непогашенной луны», «Красное дерево»), Андрей Платонов («Чевенгур», «Котлован»), Борис Полевой («Повесть о настоящем человеке»), Илья Эренбург («Необычайные похождения Хулио Хуренито»), Вениамин Каверин («Два капитана»), Исаак Бабель («Конармия»), Дмитрий Фурманов («Чапаев»), Анатолий Мариенгоф («Циники»), Илья Варшавский («Вокруг света без билета»), Борис Лавренёв («Звёздный цвет»), Владимир Зазубрин («Щепка», «Бледная правда»), Юрий Тынянов («Подпоручик Киже») и многие другие. Трудно найти другое такое десятилетие в российской, да и, пожалуй, в мировой истории, когда делали первые шаги столько известных и талантливых писателей. Не совсем приняли советскую власть, однако писали и работали в те годы Михаил Булгаков, Михаил Пришвин, Александр Грин и другие.

Яркими авторами детской литературы стали Павел Бажов, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар, Агния Барто, Виталий Бианки, Борис Житков, Лев Кассиль, Янка Мавр, Ян Ларри.

Советский Союз горячо и большей частью в позитивном ключе обсуждали известнейшие писатели мира – Герберт Уэллс, Андре Жид, Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Джон Рид. Репрессии над старыми большевиками осуждали Джордж Оруэлл и Артур Кестлер.

В области поэзии после Октябрьского переворота появилось и сформировалось не так много талантливых авторов – Даниил Хармс, Александр Введенский (а также другие участники ОБЭРИУ), Михаил Светлов, Николай Асеев, но это связано скорее с тем, что многие другие левые поэты – Владимир Маяковский, Демьян Бедный, Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Эдуард Багрицкий, Александр Блок – начали публиковаться ещё до революции. Для большинства из них 1920-е стали очень продуктивной эпохой, как и для Анны Ахматовой или Максимилиана Волошина.

Архитектура

Большевики стали главными проводниками совершенно нового стиля в мировой архитектуре – конструктивизма. Стиля, под влиянием которого находится почти вся современная архитектура. Именно при большевиках начинают творить и строить здания такие блестящие архитекторы, как Моисей Гинзбург, Константин Мельников, Илья Голосов, Эль Лисицкий, Николай Ладовский, Борис Иофан, получают множество заказов братья Веснины.

Одними из первопроходцев конструктивизма становятся автор знаменитого «Рабочего клуба» Александр Родченко и автор проекта Башни III Интернационала Владимир Татлин. Принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях Александра Веснина и Моисея Гинзбурга, практически все они впервые воплотились в созданном братьями Весниными проекте Дворца труда для Москвы в 1923 году.

Развивается также метод рационализма в архитектуре, рационалисты создают объединение «АСНОВА» (Ассоциация новых архитекторов). Между ними и объединением конструктивистов «ОСА» (Объединение современных архитекторов) в 1923-1926 годах шла оживлённая дискуссия. Но оба течения получали государственные заказы (это потом ко власти придёт Сталин и не будет никакой дискуссии, только линия партии).

При большевиках было построено множество зданий, ставших важными памятниками архитектуры: здание Госпрома в Харькове, дом культуры имени Русакова, мавзолей Ленина, дом Мельникова, дом культуры имени Зуева, здание Наркомзема, дом Наркомфина, здание газеты «Известия» и так далее.

Живопись

Здесь, как и в поэзии, при большевиках появляется немного фигур действительно мирового значения – место уже было занято многочисленными представителями революционного искусства (главным образом авангардистов), сформировавшихся ещё до революции. Это Казимир Малевич, Василий Кандинский, Павел Филонов, Надежда Удальцова, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Иван Клюн. В 1920-х формируется Ассоциация Художников Революционной России (АХРР), куда входили Исаак Бродский, Борис Кустодиев, Митрофан Греков, Константин Юон, Витольд Бялыницкий-Бируля, Василий Бакшеев и другие. Начинают писать картины Александр Дейнека, Юрий Пименов, Александр Лабас и другие. Создается творческая группа, позже получившая наименование «Плеяда».

Противостояние авангардистов и АХРР является, пожалуй, самой яркой страницей в истории изобразительного искусства в России. Это период расцвета русского авангарда и рождения соцреализма.

Картинную галерею Эрмитажа возглавил Александр Бенуа, по инициативе Игоря Грабаря в 1918 году были созданы знаменитые Центральные реставрационные мастерские в Москве (деятельность Грабаря в послереволюционные годы стала одним из важнейших моментов в истории российской реставрации произведений искусств).

Впрочем, несмотря на то, что годы правления коллективного руководства большевиков были периодом наивысшего расцвета одновременно авангардного и реалистического искусства в России, этот расцвет формировался отдельным процессом и заслуга большевиков здесь состоит лишь в том, что они создали условия и не мешали художникам творить, как это делалось при диктатуре Сталина и позднее.

После высказывания Ленина о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино» 67 , партийное руководство на местах приняло директиву к исполнению для продвижения киноиндустрии. В каждой республике в 1923 году постановлением партии было поручено создание своей национальной киностудии (киностудии появились в Ашхабаде, в Киргизии и так далее). Были открыты кинокомпании «Мосфильм» и «Ленфильм», а по постановлению Совнаркома от 19 декабря 1922 года создано Центральное государственное кинематографическое предприятие – Госкино.

В 1925 году в СССР вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин», который является, вероятно, самым значимым вкладом России в мировую киноиндустрию. На многих особое впечатление произвел приём Эйзенштейна, когда он в чёрно-белом фильме показал красный флаг в одной из сцен. Фильм завоевал приз на Всемирной выставке в Париже в 1926 году 68 , признан первым в числе 12 лучших фильмов всех времён и народов по результатам международного опроса критиков в Брюсселе в 1958 году (110 голосов из 117) 69 , первый среди ста лучших фильмов по опросу киноведов мира (1978) 70 , занял третье место в списке журнала Empire «100 лучших фильмов мирового кинематографа» 71 , составленном в 2010 году, а также получил массу других наград и хвалебных отзывов.

Режиссер Дзига Вертов был одним из основателей и теоретиков мирового документального кино. Он считается автором множества операторских приёмов и техник, включая методику «скрытая камера» 72 . Его фильм «Человек с киноаппаратом» в 2012 году в опросе почти тысячи кинокритиков британского журнала Sight & Sound занял восьмое место списка лучших фильмов всех времён 73 . В 2014 году Sight & Sound назвал картину лучшим документальным фильмом всех времён 74 .

В это время снималось множество других фильмов, в том числе и по сценариям писателей, о которых говорилось выше – экранизировались «Аэлита» Алексея Толстого, «Сорок первый» Бориса Лавренёва и так далее.

В 1924 году Юрий Меркулов, Николай Ходатаев и Зенон Комиссаренко организовали Экспериментальное бюро мультипликации при Государственном техникуме кинематографии, где сняли мультфильмы в технике плоской марионетки (перекладки): «Межпланетная революция» и «Китай в огне». К работе также привлекли ряд молодых художников – будущих классиков советской мультипликации: Иван Иванов-Вано, сестры Брумберг, Ольга Ходатаева, Владимир Сутеев. В мультфильме «Китай в огне» впервые был применён альбомный метод мультипликации. Позже такой принцип конструирования кадра будут использовать Уолт Дисней и Аб Айверкс 75 .

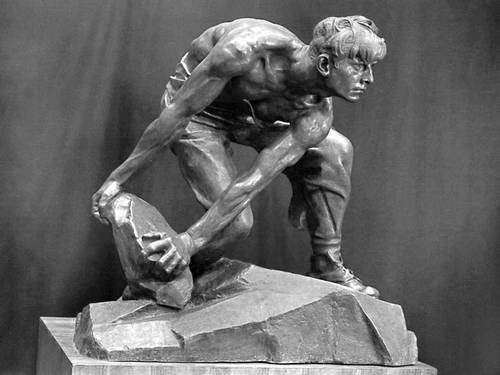

Скульптура

В 1918 году Владимир Ленин выдвигает программу развития монументального искусства, также известную как «Ленинский план монументальной пропаганды» 76 . 12 апреля 1918 года был подписан декрет СНК РСФСР «О памятниках Республики», и в стране началось создание новой системы памятников и сооружений, что привело к появлению новых талантливых скульпторов, и стало, вероятно, золотым веком российской скульптуры. На основе этого плана развивались такие скульпторы, как Вера Мухина, Сергей Меркуров, Иван Шадр, Сарра Лебедева и другие. В 1925-1926 годах начинают обучение скульптор Евгений Вучетич 77 и инженер Николай Никитин 78 , будущие авторы скульптуры «Родина-мать зовёт!».

Созданная в 1920-е скульптура «Булыжник – оружие пролетариата» Ивана Шадра стала одним из самых ярких явлений реалистического искусства ХХ века. Вера Мухина намного позже, уже при диктатуре Сталина, создаст известнейшую скульптуру «Рабочий и колхозница».

Музыка

Революция способствовала развитию музыки и созданию множества известных и популярных в народе песен. Русский текст одной из таких песен – «Варшавянки» — сочинил ещё до революции большевик, председатель Госкомиссии по электрификации Глеб Кржижановский 79 . На основе текста Демьяна Бедного создаётся известная песня «Как родная меня мать провожала». Популярны становятся «Яблочко», «Красная армия всех сильней», «Смерть комсомольца» и другие песни.

Становятся известными композиторами Дмитрий Шостакович, Дмитрий Кабалевский, Исаак Дунаевский, начинают учиться Георгий Свиридов и Арам Хачатурян.

Другое

Советские конструктивисты были одними из тех, кто повлиял на развитие течения Нового видения в фотографии. Александр Родченко и Густав Клуцис оспаривали первенство в применении фотомонтажа как искусства 80 .

В СССР искусством становится также и плакат. До сих пор широко известны плакаты «Ты записался добровольцем?», «Нигде кроме, как в Моссельпроме», «Клином красным бей белых» и другие.

При большевиках продолжал развиваться театр, традиционно сильный ещё со времен Российской Империи. Всеволод Мейерхольд создаёт актёрскую систему «биомеханики» 81 , руководит государственным театром своего имени. Ставят постановки Станиславский, Вахтангов, Немирович-Данченко, возникает знаменитый коллектив «Синяя блуза», дебютирует в качестве режиссёра Рубен Симонов. Спектакль «Принцесса Турандот» до сих пор считается шедевром театральной постановки. Начинают играть в театре Зинаида Райх, Николай Хмелёв, Соломон Михоэлс. Впервые в мире создаются детские театры 82 и театры самодеятельности.

В Советский Союз приезжают жить известные люди культуры с Запада – Айседора Дункан и Эммануэль Ласкер, возвращаются Максим Горький и Сергей Прокофьев.

Культуру – в массы

Однако власть большевиков способствовала не только появлению и росту талантов, которые были и в царской России, но и приобщению к культуре и искусству широких масс, способствуя их образованию.

Музеи

В мае 1918 года по инициативе Игоря Грабаря создаётся Музейный отдел Наркомпроса, благодаря чему удалось спасти от разграбления многие частные собрания, оставшиеся без охраны в годы Гражданской войны – в дореволюционной России не было ни одного закона или акта об охране культурных памятников 83 . В Программе РКП(б), принятой 8-м съездом партии (1919), записано: «Необходимо открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные на основе эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключительном распоряжении эксплуататоров» 84 .

В 1918-1920-м годах этим отделом было взято на учёт более 500 старинных усадеб и дворцов, многим из которых был присвоен статус музеев-усадеб, а из бывших дворянских усадеб вывезено в музеи более 100 тысяч произведений искусства 85 . В провинциальных центрах создаётся большое количество краеведческих и художественных музеев, наступает «золотое десятилетие краеведения» 86 . В результате научной деятельности краеведческих музеев в 1920-е пополнились их фонды, сформировались разнообразные тематические коллекции, был собран материал о природных и сырьевых ресурсах отдельных регионов страны.

В первые годы после Октябрьского переворота были основаны Музей революции (ныне Музей современной истории), Музей Востока, Музей-заповедник Гатчина, Музей гигиены, Музей Красной Армии и флота, Музей игрушки, музеи-усадьбы в Останкино, Архангельском, Кусково, Музей нового западного искусства и сотни других музеев, многие из которых работают до сих пор. Вероятно, больше не существует примеров в мировой истории, когда в какой-либо стране за несколько лет было создано такое количество музеев.

При большевиках появилась особая советская мода – в 1918 году была создана даже специальная комиссия по разработке формы для Красной Армии. Известная художница Александра Экстер входила в группу модельеров, разработавших серую шинель и знаменитую будёновку 87 . Женщины ввели в моду красные платки, символизировавшие эмансипацию. Когда комиссарам выдали со старых армейских складов кожаные куртки, предназначавшиеся ранее для авиационных батальонов, эти куртки стали элементами стиля.

В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма. В 1920 году были организованы легендарные Высшие Художественно-Технические Мастерские ВХУТЕМАС (с 1926 года реорганизованы во ВХУТЕИН), которые дали стране многих замечательных мастеров промышленного дизайна. В апреле 1920 года учреждён Главный комитет швейной промышленности. Швейная промышленность стала пополняться современными машинами, паровыми прессами и так далее. В середине 20-х годов фабрики переходят к поточной организации производства. Это даёт возможность быстро «одеть» советских граждан, прежде всего здесь речь идет о количестве, а не о высоком качестве продукции.

Латышский художник Густав Клуцис создаёт рабочий костюм шахтера с лампой на шлеме и сигнальным поясом, а Варвара Степанова разрабатывает образцы стильной прозодежды.

Библиотеки

В 1917-1918 годах повсеместно в городах и сёлах стали открываться массовые общедоступные библиотеки. Повсюду создавались культурно-просветительные кружки, избы-читальни, библиотеки и читальни, народные дома, народные университеты, школы для неграмотных и другие культурно-просветительные учреждения нового типа. Сеть библиотек одной только Москвы в 1919 году по сравнению с дореволюционным периодом возросла более чем в 3 раза: со 140 до 448 библиотек. В 1920 году начала функционировать библиотека для слепых.

В 1921-1925 годах возникло свыше 4000 новых научных и специальных библиотек. Если в 1921 году в РСФСР по разным официальным источникам было от 8,4 до 10,1 тысяч массовых библиотек, то в 1929 их было уже около 17,9 тысяч. Книжные фонды также росли — к примеру, в период с 1924 по 1929 год рост составил с 36,4 миллионов экземпляров до 55,7 млн 88 .

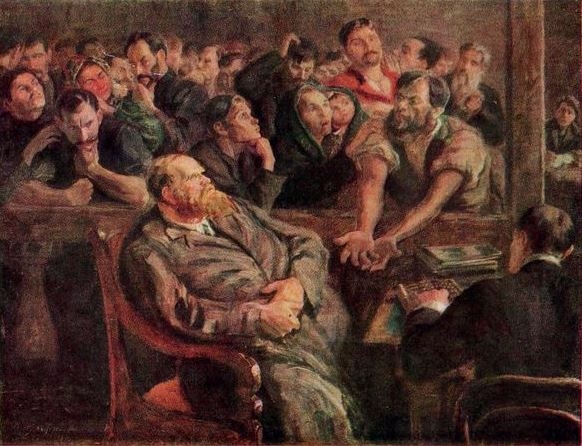

Дома культуры и рабочие клубы

В 1880-90-х годах возникли первые клубные учреждения для народа – народные дома, в которых обычно размещались библиотека с читальней, театрально-лекционный зал, воскресная школа, чайная, книготорговая лавка. Но к 1914 году в России насчитывалось всего лишь 237 «народных домов», к 1927 году же культурных клубных учреждений (дома культуры, рабочие клубы) было почти 33 тысячи 89 . Вот как в «12 стульях» обыграна основанная на реальных событиях с участием купца Николая Стахеева ситуация, когда на деньги бывших «элит» построили рабочий клуб:

Построение нового быта

Большевики считали, что человек не должен тратить драгоценные часы своей жизни на приготовление еды, уборку дома, стирку и так далее. Решать эту проблему они собирались за счёт массового введения «домов-коммун», где помимо квартир располагались столовая, прачечная, ясли, спортзал и другие необходимые удобства (всё располагалось в одном доме, чтобы не тратить время на дорогу).

К числу экспериментальных домов такого типа относился, к примеру, дом Наркомфина. В проект входили кухня, столовая, общая открытая крыша для загара и занятий гимнастикой, библиотека, спортзал, детский сад с яслями, механическая прачечная, сушилка и гараж. Не всё было реализовано, но многое было построено и работало. В доме было воплощено много экспериментов – в материалах, в планировке, в архитектуре и так далее.

Помимо нового типа жилых домов велась разработка принципов построения «Города будущего». В этом так или иначе поучаствовали Николай Милютин, Моисей Гинзбург, Михаил Охитович и Леонид Сабсович. В начале 30-х при диктатуре Сталина развернувшуюся было «дискуссию о социалистическом расселении» между урбанистами и дезурбанистами свернули сверху, позже Охитовича расстреляют, а имя Сабсовича будут замалчивать настолько, что до сих пор неизвестна даже дата его смерти.

Экзотические предложения «Зелёного города» Михаила Охитовича или «Летающего города» Георгия Крутикова оказались недостаточно зрелыми, чего не скажешь о концепции наркома финансов (главы того самого наркомата, для работников которого строился Дом Наркомфина) Дмитрия Милютина, революционера и большевика с 1908 года. Она была изложена им в труде «Соцгород», который и сегодня вызывает большой интерес у градостроителей. Концепция Милютина была основана на децентрализации промышленности, которая должна была распространяться в виде тонкой линии вдоль маршрута железнодорожной магистрали, в идеале – согласно естественному потоку производства от сырьевых поставок до готовых изделий (Милютин ориентировался на гигантские заводы с поточным производством, такие как ГАЗ или СТЗ). Жилая зона, отделённая от промышленной зоны полосой парка, развивалась бы одновременно, и в идеале жители будут селиться непосредственно напротив своего места работы, избавляясь от необходимости использования личного или общественного транспорта.

С началом пятилетки и консолидации власти Сталиным идеи коллективизма и феминизма в градостроительстве были отвергнуты как левацкие и троцкистские 90 .

Развитие науки

Только за два года, в 1918 и 1919 годах было создано 33 крупных для того времени научно-исследовательских института, в том числе Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Государственный оптический институт (ГОИ), Институт изучения мозга и психической деятельности, Рентгенологический и радиологический институт, Институт по изучению Севера и так далее. К 1923 году количество исследовательских институтов в стране достигло 55, а к 1927 году их стало более 90 91 . Основана Газодинамическая лаборатория, где разрабатываются первые советские ракеты.

По инициативе академика Абрама Иоффе открыт Физико-технический институт, в 1920-е годы под его руководством начинали свою исследовательскую деятельность будущие нобелевские лауреаты Петр Капица, Николай Семёнов, Лев Ландау. В 1920-е же годы начинают заниматься наукой Игорь Курчатов, Юрий Харитон, Исаак Кикоин, Яков Френкель и многие другие знаменитые физики, на счету которых огромное количество важных научных открытий.

Многие видные учёные, вроде Климента Тимирязева, Ивана Мичурина или Константина Циолковского, поддерживали большевиков, а те, в свою очередь, предоставляли им все условия для научной работы. Как и Ивану Павлову, отношения с которым у большевиков складывались крайне непросто. Великий учёный, исследовавший физиологические рефлексы, не боялся открыто критиковать и ругать политику партии, но признавал за ней и наличие сильных сторон:

Наша родина открывает просторы перед учёными и — нужно отдать должное — науку щедро вводят в жизнь в нашей стране. До последней степени щедро 92 .

Владимир Вернадский возглавлял Комиссию по изучению естественных производительных сил страны, а Фридрих Цандер, в будущем один из создателей первой советской ракеты на жидком топливе «ГИРД-Х», в 1924 году патентует идею крылатой ракеты 93 . Начинают широкую научную работу братья Николай и Сергей Вавиловы.

Активно участвуют в научной деятельности и члены партии большевиков. В 1926 году Александр Богданов, член ЦК партии большевиков с 1905 года, организовывает первый в мире институт переливания крови 94 . В 1928 году Богданов погиб, производя на себе опыт. В ходе разработки своей научной дисциплины – тектологии – он предвосхитил некоторые положения системного подхода и кибернетики 95 . Глеб Кржижановский, близкий друг Ленина, создаёт Энергетический институт АН СССР, в будущем под его руководством будут разработаны научные основы объединения энергетических систем и создания Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) СССР.

В 1920-х появляется первая в России радиотелефонная станция 96 , строится Шуховская радиобашня. В 1920 году вышло Постановление ВЦИК «Об организации радиотелеграфного дела РСФСР», в соответствии с которым было принято решение о строительстве радиостанций. 27 января 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление о сооружении радиотелефонной сети Республики, в котором говорилось о строительстве в стране сети радиостанций: «…Поручить Народному Комиссариату почт и телеграфов оборудовать в Москве и наиболее важных пунктах Республики радиоустановки» 97 . Через рупоры-громкоговорители на площадях стали передавать тексты газетных статей, что можно считать началом регулярного массового проводного вещания.

Борьба с коррупцией

По решению XII конференции РКП(б) в августе 1922 года было введено ограничение на зарплату коммунистов — так называемый «партмаксимум». Члены партии, заработок которых превышал установленный уровень (225 рублей в месяц), должны были отчислять излишки в партийную кассу в фонд взаимопомощи коммунистов 98 . Специальная тарифная сетка предполагала, что коммунисты должны получать меньшую зарплату, нежели беспартийные. Так, в 1924 году директор завода-коммунист получал 187,6 рублей в месяц, а такой же беспартийный директор — 309,5 рублей. При Сталине в 1932 году партмаксимум был отменён 99 .

27 июля 1918 года был принят Декрет об ограничении совместной службы родственников в Советских учреждениях, которым большевики рассчитывали покончить с кумовством:

1. С момента опубликования настоящего декрета не могут состоять на службе в одном и том же Отделе какого-либо советского учреждения, как центрального, так и местного – лица, находящиеся в родстве или свойстве с кем-либо из ответственных руководителей данного учреждения.

4. При приёме на службу новых лиц, рекомендации родственников ни в коем случае не могут быть принимаемы во внимание.

5. Лица, виновные в нарушении настоящего декрета подлежат немедленному устранению от должностей. В особо важных случаях виновные предаются суду Революционного Трибунала 100 .

Однако, этот декрет не помог разрешить проблему полностью, и подключалась советская пресса, которую при большевиках не так сильно контролировали идеологически, как при Сталине. Корреспондент М. Лягин писал в «Вечерних известиях»:

Декрет, запрещающий совместную службу в одном Советском учреждении родственникам, положил некоторую грань «радению родному человечку». Но только некоторую.

Есть не мало учреждений, где сожительство родственников процветает, так как буква декрета непосредственно их не касается.

Особенно бросается это в глаза в партийных организациях, где сплошь и рядом встречаешь мужа – членом комитета, жену – секретарем того же комитета, и т. п. Нечего и говорить о том, что это явление совершенно ненормально и недопустимо. То, что нужно и справедливо для Советских работников не может не быть в ещё большей степени таковым для членов партии, для членов партийных организаций 101 .

Лев Троцкий высоко оценивал роль рабочих корреспондентов в обличении недостатков, имевшихся в первые годы советской власти:

Рабкор – не просто газетный сотрудник, нет, он новый и важный элемент советской конституции, он дополняет деятельность правительственных органов, противодействуя их бюрократизации…

Рабкор – орган общественной совести, который следит, который обличает, который требует, который настаивает. Иначе нельзя! Рабкор написал о непорядках и ждёт, чтоб их устранили. Но их не всегда устраняют сразу. Вот тут-то и открывается только настоящее поле деятельности для рабкора. Самое простое после неудачи – махнуть рукой. Но рабкор-борец поступает иначе. Он знает, что подметить непорядок гораздо легче, чем устранить его. Он знает также, что газета действует не сразу, а изо дня в день, повторяя и нажимая. Рабкор пользуется какой-либо новой оказией и по-новому, с новыми обстоятельствами или подробностями, обличает тот же непорядок. Мало того, он и сам продолжает изучать вопрос, подходя к непорядку и с той и с другой стороны, чтобы яснее понять, где его корни, и чтобы ударить вернее по главной причине непорядка. Рабкору нужна выдержка, рабкору, как борцу, нужен характер 102 .

Организация надлежащего противодействия коррупционной преступности стала настолько злободневной проблемой, что выдвинулась в ряд основных первоочерёдных задач государства и общества и была поручена Экономическому управлению ГПУ (ЭКУ).

4 октября 1922 года СТО принял постановление о премировании лиц, содействующих раскрытию взяточничества. Механизм премирования был определён в специальной инструкции, в которой говорилось, что выдача премий производится лицам, заявившим розыскным, судебным или контрольно-ревизионным органам о взяточничестве и содействующим его открытию, но не состоящим на службе в указанных органах и не подпадающим под действие 2-й части ст. 114-а УК РСФСР (лица, подпадающие под действие ст. 114, 114-а УК РСФСР, но добровольно и немедленно заявившие о факте вымогательства взятки), а также только после вступления приговора в законную силу.

По Москве и Московской губернии в 1921 году из 7270 исключённых из партии человек 45 были исключены за взяточничество, 22 — за вымогательство и шантаж, 123 — за воровство и хищение, 159 — за злоупотребление служебным положением и властью, 600 — за карьеризм и шкурничество (подавляющее большинство вступили в партию в 1917 и позже).

В 1922 году была начата кампания по борьбе со взяточничеством. В одном только Наркомюсте уволено со службы было 1446 сотрудников. Всего же в процентном отношении за время проведения кампании по борьбе со взяточничеством из органов НКЮ было «вычищенно»: в Царицынской губ. — 45 %, Томской губ. — 35 %, Владимирской губ. — 23 %, Ставропольской и Смоленской губ. — по 20 %, Курской губ. — 19 %, Костромской, Тверской и Нижегородской губ. — по 15 %, Пензенской губ. — 13 %, Иркутской губ. — 11 %, Новгородской и Орловской губ. — 10 %, Архангельской и Ярославской губ. — по 8 %, Вятской губ. — 5 %, Северо-Двинской губ. — 1,6 %.

По итогам кампании на 1 июля 1923 года под проверку попали 879 914 человек, из них 13 260 были уволены, 4636 уволены с занесением в специальные списки, 3466 преданы суду, а всего к сентябрю 1923-го в 355 местах заключения РСФСР содержались 79 947 заключенных, из них были осуждены за преступления по должности, в том числе за взяточничество — 8 % 103 .

Особенно жёстко большевики следили за коррупцией внутри партии. Как отмечал Владимир Ленин в письме наркому юстиции Дмитрию Курскому:

Каждого члена коллегии НКЮста, каждого деятеля этого ведомства надо бы оценивать по послужному списку, после справки: скольких коммунистов ты закатал в тюрьму втрое строже, чем беспартийных за те же проступки?… …Не можешь ответить на этот вопрос? — значит ты шалопай, которого надо гнать из партии за «комболтовню» и за «комчванство» 104 .

Большая часть комплекса мер с коррупцией, предпринятых партией большевиков в период НЭПа, освещена в работе А.Ю. Епихина, О.Б. Мозохина «ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики (1921-1928). Отдельные вопросы борьбы с коррупцией в период НЭПа отражены в научных работах В. В. Астанина, В. Н. Бровкина, Б. В. Волженкина, Ю. М. Голанда, Д. Л. Голинкова, И. А. Дорошенко, П. М. Золина, П. А. Кабанова, А. И. Кирпичникова, В. В. Коровина, В. М. Клеандровой, М. Е. Климова, А. Я. Малыгина, А. М. Плеханова, О. П. Сидорова, Н. А. Стручкова, В. В. Ченцова, А. Я. Эстрина и других авторов.

В целом, как отмечают Епихин и Мазохин, «предпринятыми мерами государству к началу лета 1923 г. удалось сократить рост коррупции в стране. Между тем эта «хроническая болезнь» не была вылечена, а была лишь приглушена и продолжала существовать» 105 . PhD университета Роуэна Джеймс Хайнцен считает, что большевики столкнулись со слишком тяжёлой задачей:

Захватив власть, те большевики, которые мечтали об уничтожении коррупции — «хронического заболевания» государственной службы в царской России — столкнулись с большими трудностями. Вековые традиции подношений местным чиновникам от городского и сельского населения соединялись со старинным укладом, благодаря которому бюрократы могли «кормиться» за счет населения. Эти взаимосвязанные и поддерживающие друг друга практики взаимодействия, которые должны были гарантировать подданным империи благосклонность местных чиновников, представляли трудную задачу для революционеров, стремящихся навсегда избавиться от подобных злоупотреблений. В берущем взятки чиновнике большевики видели образ ненавистной императорской бюрократии, полиции и судов, для них это был символ абсолютной коррупции всего царского правительства. В глазах большевиков и большинства представителей русской интеллигенции взяточничество представляло собой расточительное использование денег богатыми для покупки услуг чиновников и поддержания их власти для дальнейшей эксплуатации рабочего класса. Таким образом, взяточничество служило примером того, как богатые могли контролировать всё государство ради собственной выгоды и за счёт бедных 106 .

Земля — крестьянам

26 октября 1917 года большевиками был принят Декрет о земле, который отменял собственность помещиков на землю, и распределял её между трудящимися крестьянами 107 . Большевики сразу сделали то, что Временное правительство обещало и несколько месяцев не могло выполнить, что и стало одной из причин доверия народных масс к большевикам.

Сегодня в отечественной историографии очень распространено убеждение о том, что большевики быстро забрали землю у крестьян после этого декрета, данное мнение мы будем подробно разбирать в отдельной статье, где укажем, что земли у трудящихся крестьян после декрета ВЦИК от 19 февраля 1918 года «О социализации земли» не только не убавилось, но и даже прибавилось, что и стало причиной поддержки большевиков многими крестьянами и подъёма крестьянского хозяйства в 1920-е годы.

Мирный договор

Ещё одно требование народа, которое не смогло выполнить Временное правительство – прекращение войны и заключение мира. Страна была не в состоянии продолжать войну, в июне 1917-го наступление силами Юго-Западного фронта провалилось, и армии фронта отошли на 40-100 км 108 . В ходе Рижской операции и Операции «Альбион» немецкие войска захватили территории, бывшие недалеко от Петрограда 109 .

Придя к власти, большевики сразу вступили в мирные переговоры с Германией, которые шли очень тяжело, характеризовались несколькими неудачами со стороны ленинского правительства, однако полученное в ходе переговоров перемирие и подписание 3 марта 1918 года Брест-Литовского мирного договора дали населению такую необходимую передышку.

Условия мира были тяжёлыми, но 13 ноября 1918 года ВЦИК аннулировал Брестский мир после начала революционных волнений в Германии 110 , и, соответственно, были признаны недействительными и все положения договора, касающиеся территориальных уступок и выплаты контрибуций. Благодаря этому решению Ленин, фанатично настаивавший на заключении мира до этого, приобрёл репутацию крайне прозорливого политика. После аннулирования мира с Германией правительства стран – членов Антанты, осуществлявших интервенцию в Россию, не смогли объяснить своим солдатам, зачем они должны воевать против большевиков. При этом советские агитаторы добились резкого роста популярности левых идей как в войсках Антанты, так и среди отступающих германских военных.

В том же, что белые генералы развязали Гражданскую войну, вины большевиков нет. Мы это рассмотрим в отдельной статье.

Отделение церкви от государства

2 февраля 1918 года СНК РСФСР принял Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви 111 . Этот декрет устанавливал светский характер государственной власти, провозглашал свободу совести и вероисповедания, лишал религиозные организации прав собственности и прав юридического лица. До Октябрьского переворота власти финансировали церковь 112 , тратя на это громадные средства из народного бюджета, церковь также не платила налогов. Так, по бюджету на 1917 год церкви предназначалось 65 262 114 рублей 113 .

В целом декрет не запрещал религиозные убеждения и деятельность, но нанёс серьёзный удар по религии в стране. Когда государство перестало спонсировать церковь, а её коммерческая деятельность сошла на нет, множество храмов мгновенно опустело, потому что вера без коммерческой подпитки не представляла особого интереса для большинства священнослужителей. Большевики провели нашумевшую кампанию по вскрытию святых мощей, где вскрылось громадное количество обманов со стороны священнослужителей – вместо мощей находили кирпичи, вату, картон и другие явно не сакральные материалы 114 . Чем именно вредна религия, мы будем разбирать в отдельной статье.

Ликвидация сословий и привилегий дворянства

В Российской империи существовало большое неравенство не только в материальном положении, но и в правах и обязанностях. Например, четыре группы природных подданных делились на лиц податного и неподатного состояния. Лица неподатного состояния (дворяне и почётные граждане) пользовались свободой передвижения и получали бессрочные паспорта для проживания на всей территории Российской империи; лица податного состояния (мещане и крестьяне) такими правами не обладали 115 . Дворянство обладало следующими полезными личными правами: свободу от постоя войск в их домах; преимущества при зачислении на службу в государственные учреждения, при продвижении по службе и назначении пенсии; право выезда за границу и, при получении разрешения правительства, поступления на службу союзных иностранных держав; исключить из дворянского сословия можно было только за совершение таких тяжких преступлений, как государственная измена, лжесвидетельство, разбой, воровство или изготовление подложных документов; в число полезных входило также право подавать кассационные жалобы на смертный приговор или лишение дворянского состояния в Сенат и лично императору 116 . Остальные привилегии рассмотрены Сеймуром Беккером в книге «Миф о русском дворянстве (Дворянство и привилегии последнего периода императорской России)».

24 ноября 1917 года СНК РСФСР одобрил Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. Среди положений декрета было:

Ст. 1. Все существовавшие доныне в России сословия и сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные организации и учреждения, а равно и все гражданские чины упраздняются.

Ст. 2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские и проч. советники) уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики 117 .

Это стало одним из факторов обеспечения социальных лифтов в молодой Советской Республике, куда более широких возможностей по сравнению с Российской империей.

Решение проблемы с беспризорностью

Одним из страшнейших итогов Первой Мировой и Гражданской войн стало огромное количество беспризорных детей. По окончании крупных военных операций в 1922 году их количество достигло 7 миллионов человек 118 . Проблема беспризорности остро стояла ещё в довоенной царской России – как сообщают доклады общества русских врачей в 1907 году, «в земских приютах для подкидышей находят себе убежище ежегодно около 7 тысяч детей, а остальные 90 тысяч детей остаются вовсе без всякого призора, и о них нет даже совершенно никаких сведений» 119 .

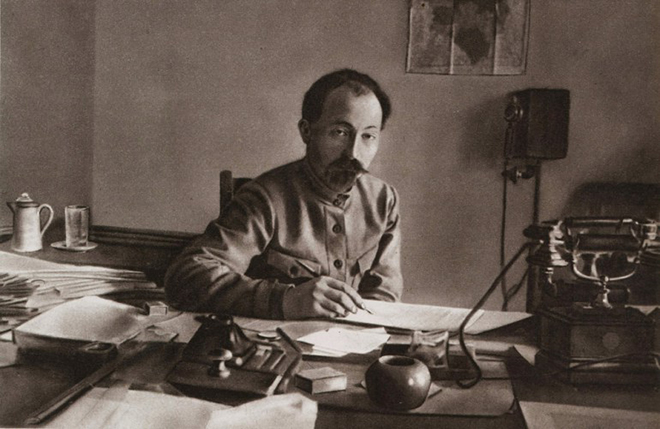

На заседании от 27 января 1921 года Президиум ВЦИК постановил организовать при ВЦИК Комиссию по улучшению жизни детей. Решением вопроса были заняты лично Владимир Ленин, Анатолий Луначарский и Феликс Дзержинский. В 1923 году возникло общество «Друг детей» (ОДД) — добровольное общество по воспитанию детей. Среди прочих мер, большевики решают помещать детей в семьи ремесленников, кустарей, крестьян с предоставлением этим семьям соответствующих льгот 120 . На вокзалах появляются убежища для беспризорников, снятых с поездов. В то время, когда нигде в мире не было должности уполномоченного по правам детей, Деткомиссия предлагала женотделам и губернским отделам народного образования увеличить штат сотрудников для юридической защиты детей 121 . В начале 1922 года было даже создано акционерное товарищество «Ларёк», 25% акций которого принадлежало Деткомиссии. Подростков из детских домов приглашали в ученики на предприятия, благодаря чему они получали специальность и работу.

К деятельности по охране и снабжению детей, оказанию помощи местным организациям, контролю выполнения декретов активно вовлекались сотрудники ВЧК. Дзержинский строго контролировал, насколько чекисты оказывают помощь детям – к примеру, узнав, что Особый отдел Тамбовской ЧК занял только что отремонтированный дом, а помещения для детской больницы не нашлось, Дзержинский 14 апреля 1921 года отправляет председателю Тамбовской губчека телеграмму:

Немедленно примите меры к полному оказанию содействия и изысканию средств для помощи губуполномоченному по улучшению жизни детей. Занятый особотделом отремонтированный дом передать под детскую больницу, а также отведённые огороды. Вопрос улучшения жизни детей — один из важных вопросов республики, и губчека должна идти всемерно навстречу, а не ставить препятствий. Пред. ВЧК Дзержинский 122 .

На ноябрь 1927 года количество уличных беспризорных в стране существенно сократилось, называются цифры от 75 123 до 125 124 тысяч человек, не считая около 160 тысяч беспризорников в детских домах на 1928 год 125 . Таким образом, целиком проблема решена не была, однако решалась быстрыми темпами.

Снижение детской смертности

В 1897 году смертность младенцев в возрасте до 1 года составляла в Российской империи 29,8% для мальчиков и 25,8% для девочек 126 . К 1909-1911 годам ситуация не улучшилась: