- Бактерии

- Питание бактерий

- Содержание:

- Способы поступления питательных веществ

- Гетеротрофные бактерии: культура Erwinia amylovora

- Источники углерода

- Источники энергии

- Хемоорганотрофные бактерии

- Природа доноров электронов

- Источники углерода, энергии и доноров электронов

- Особенности питания бактерий: типы и механизмы питания, факторы роста, ферменты бактерий

- Особенности питания бактерий

- Типы питания микроорганизмов

- Факторы роста

- Механизмы питания бактерий

- Ферменты бактерий

Бактерии

Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам. В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

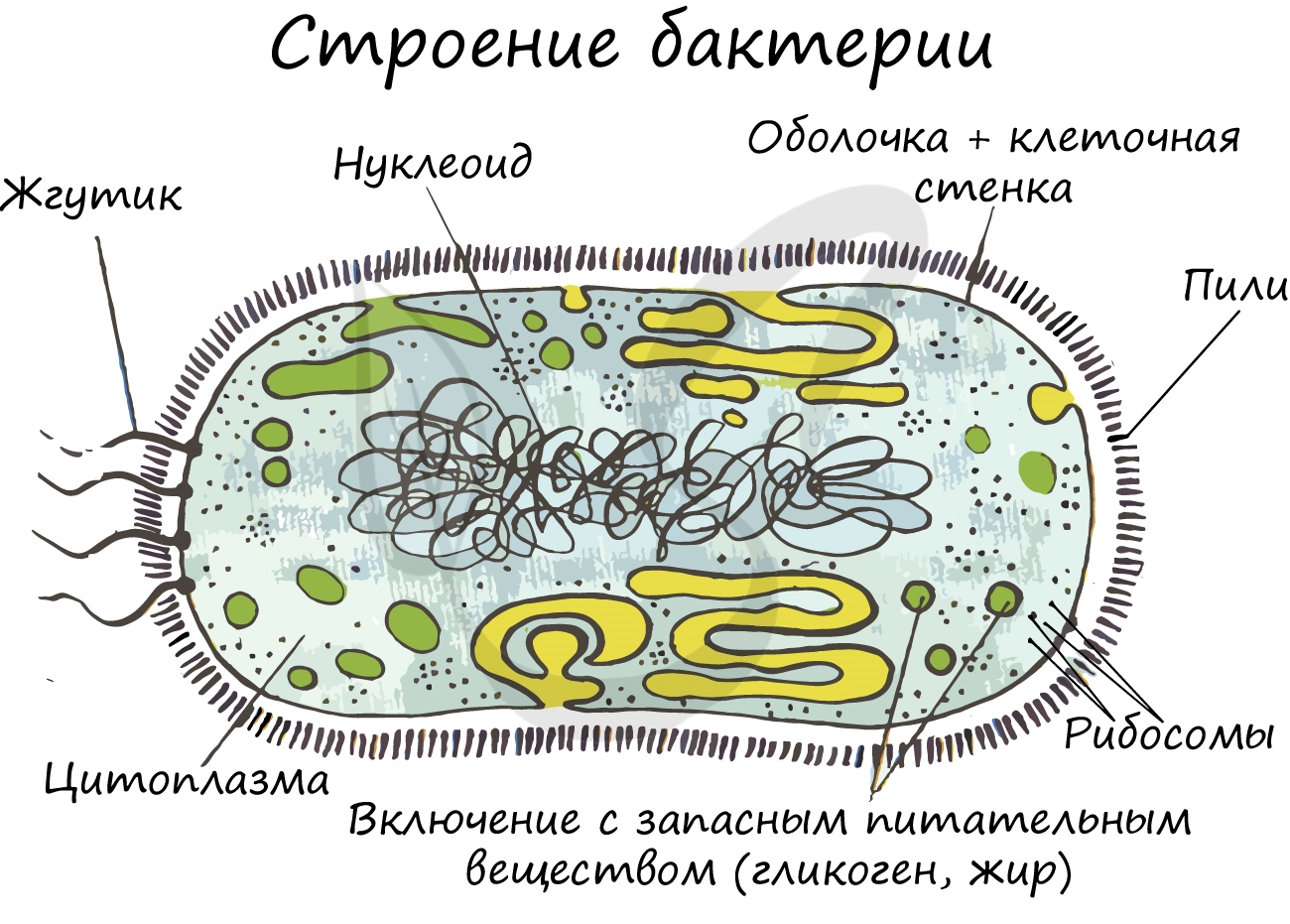

Строение бактерий

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот, доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили — поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) — одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

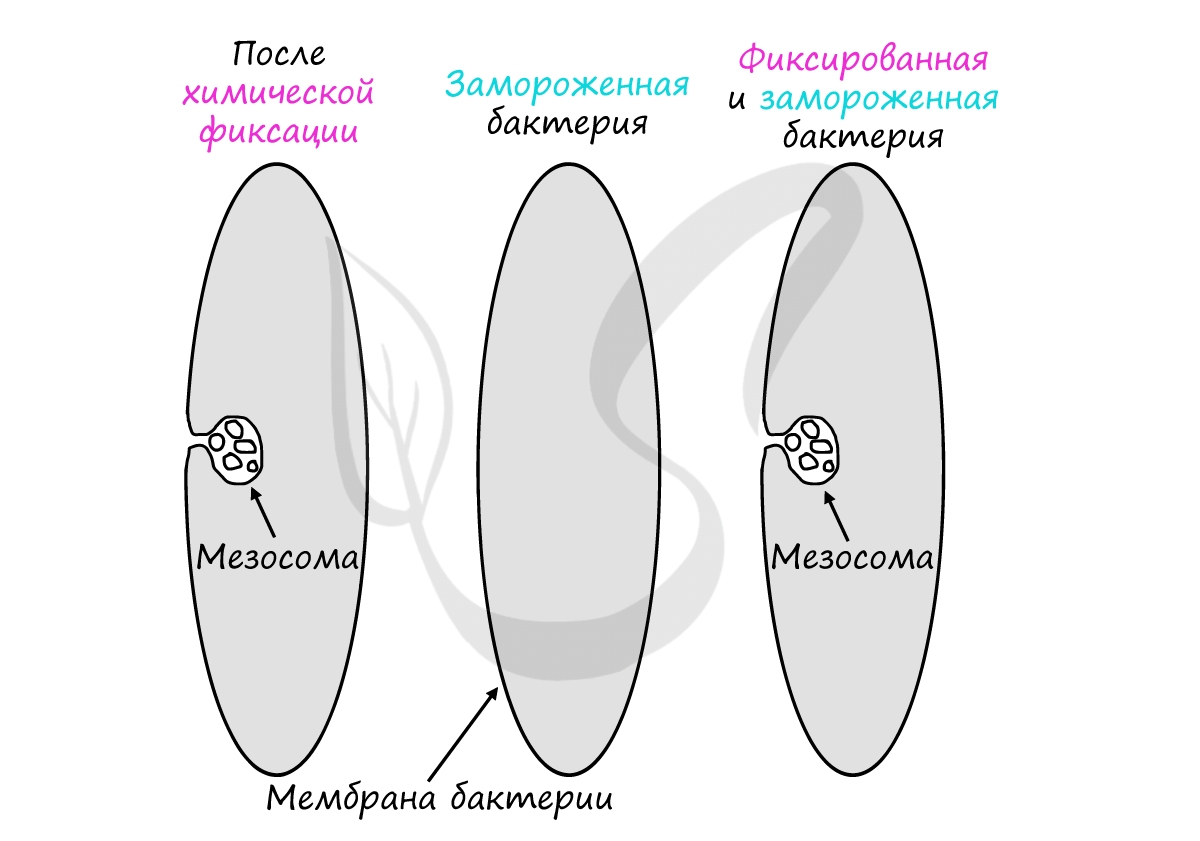

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

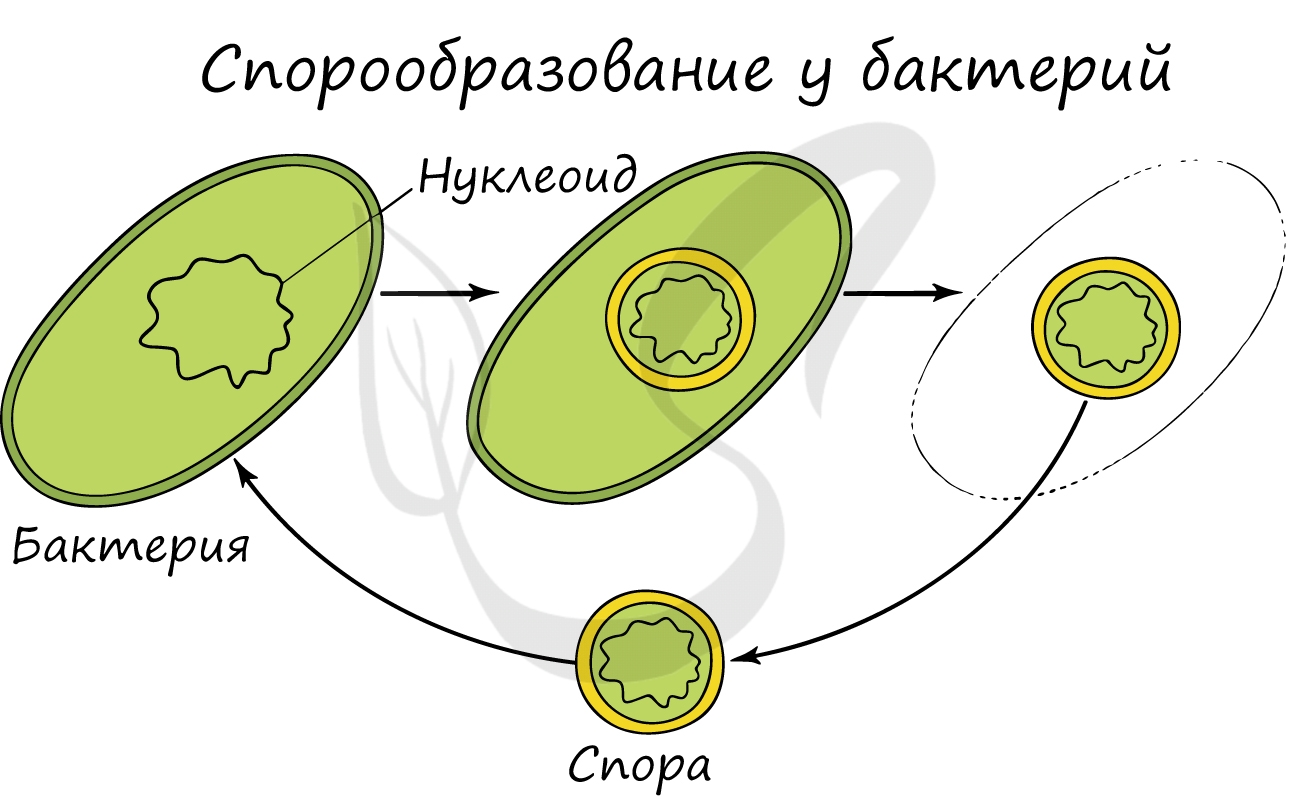

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду, уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

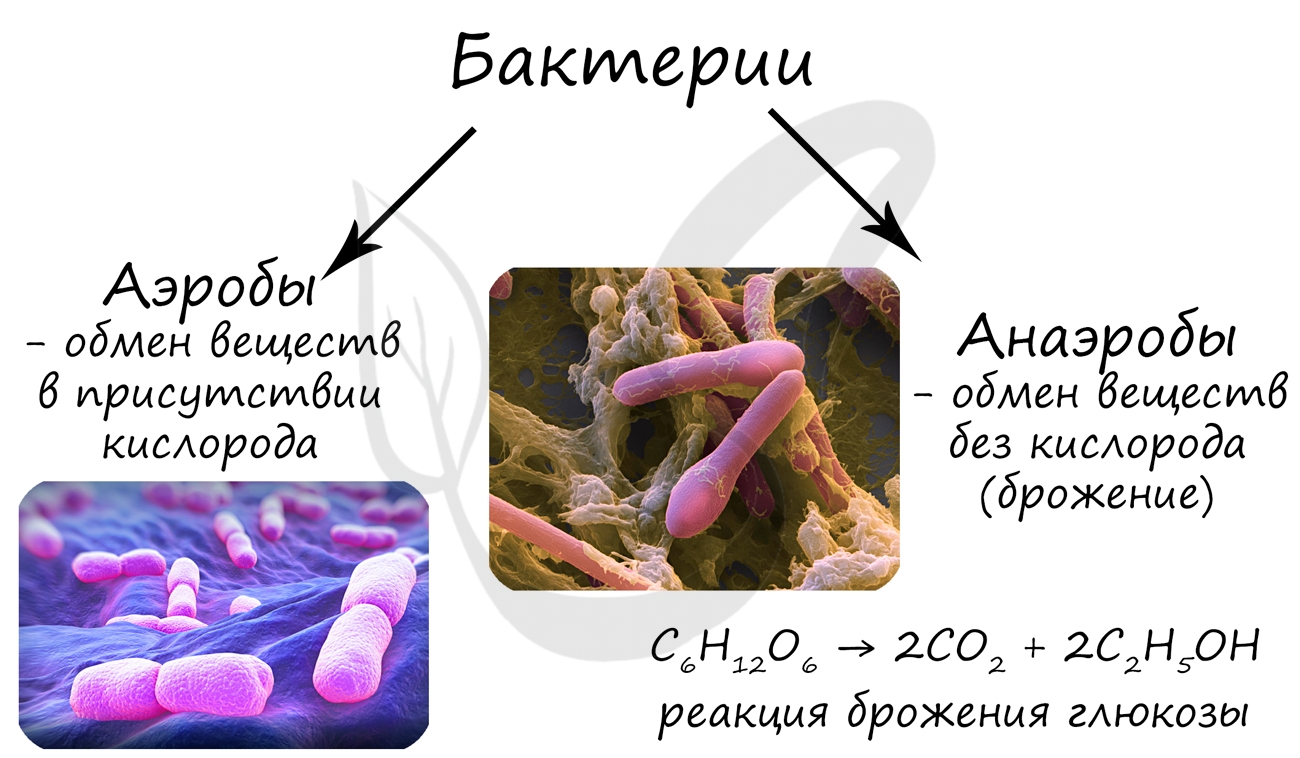

Энергетический обмен бактерий

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

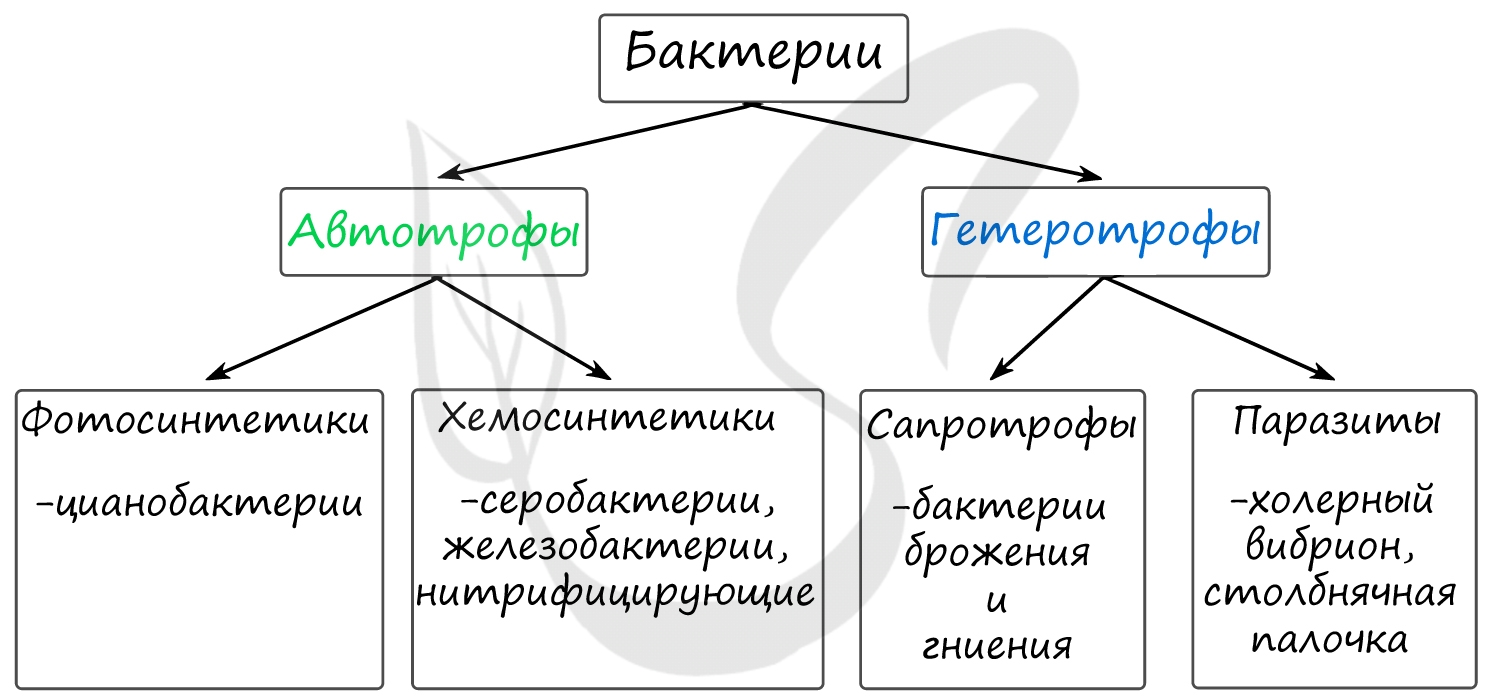

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

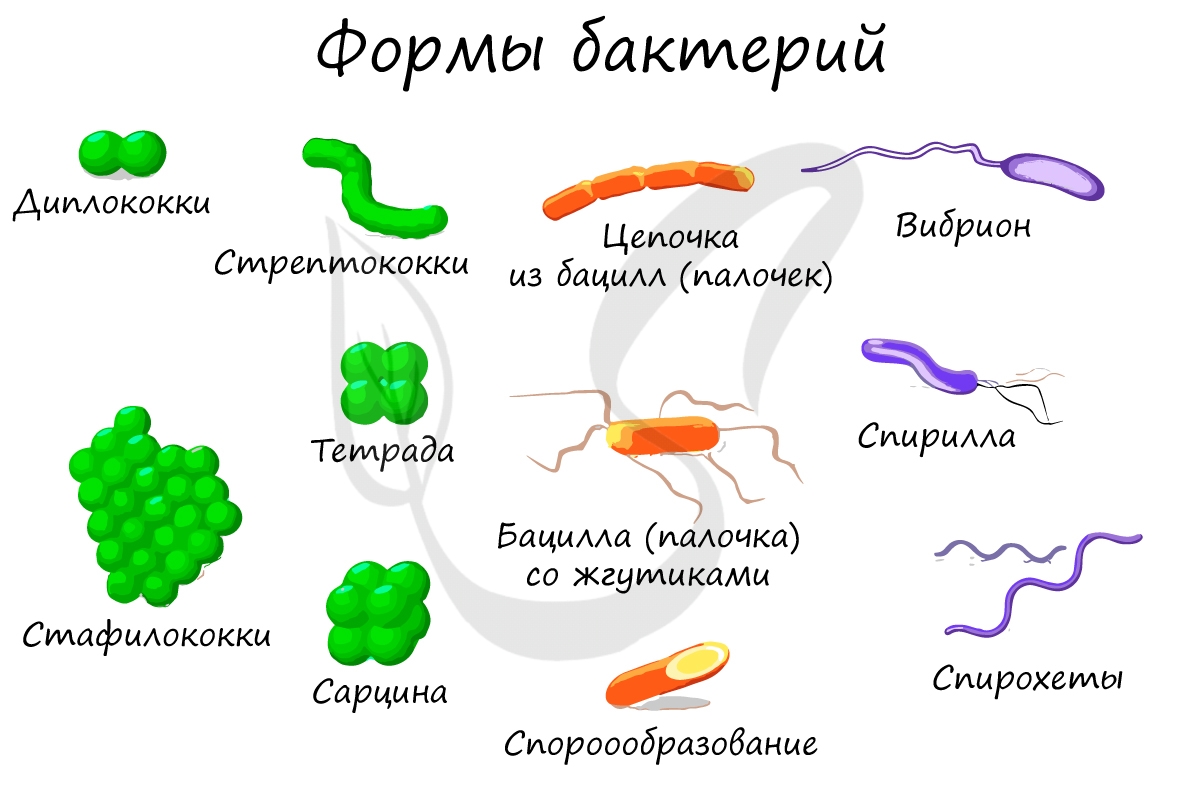

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

- Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди

- Диплококки — округлой формы, расположенные попарно

- Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга

- Палочки

- Вибрионы — изогнутые в виде запятой

- Спириллы — спирально извитые палочки

- Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки

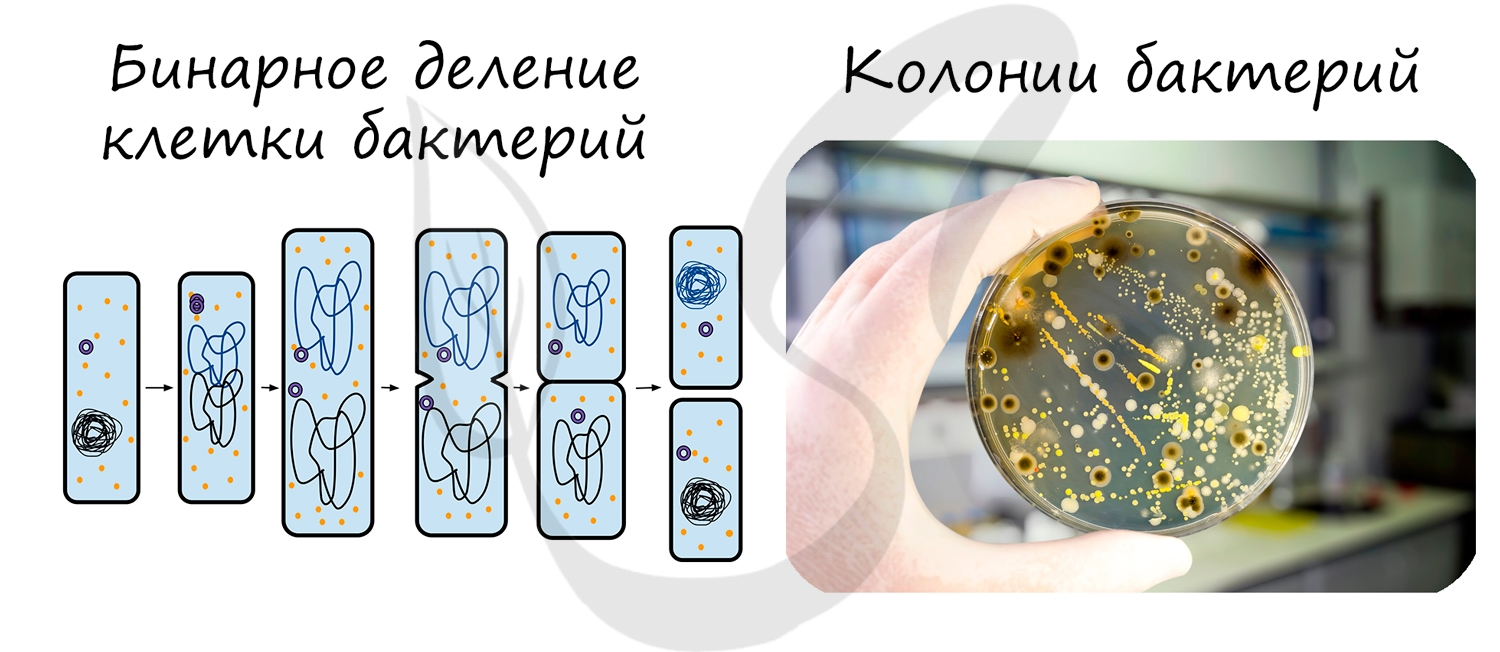

Размножение бактерий

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра. Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток, образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

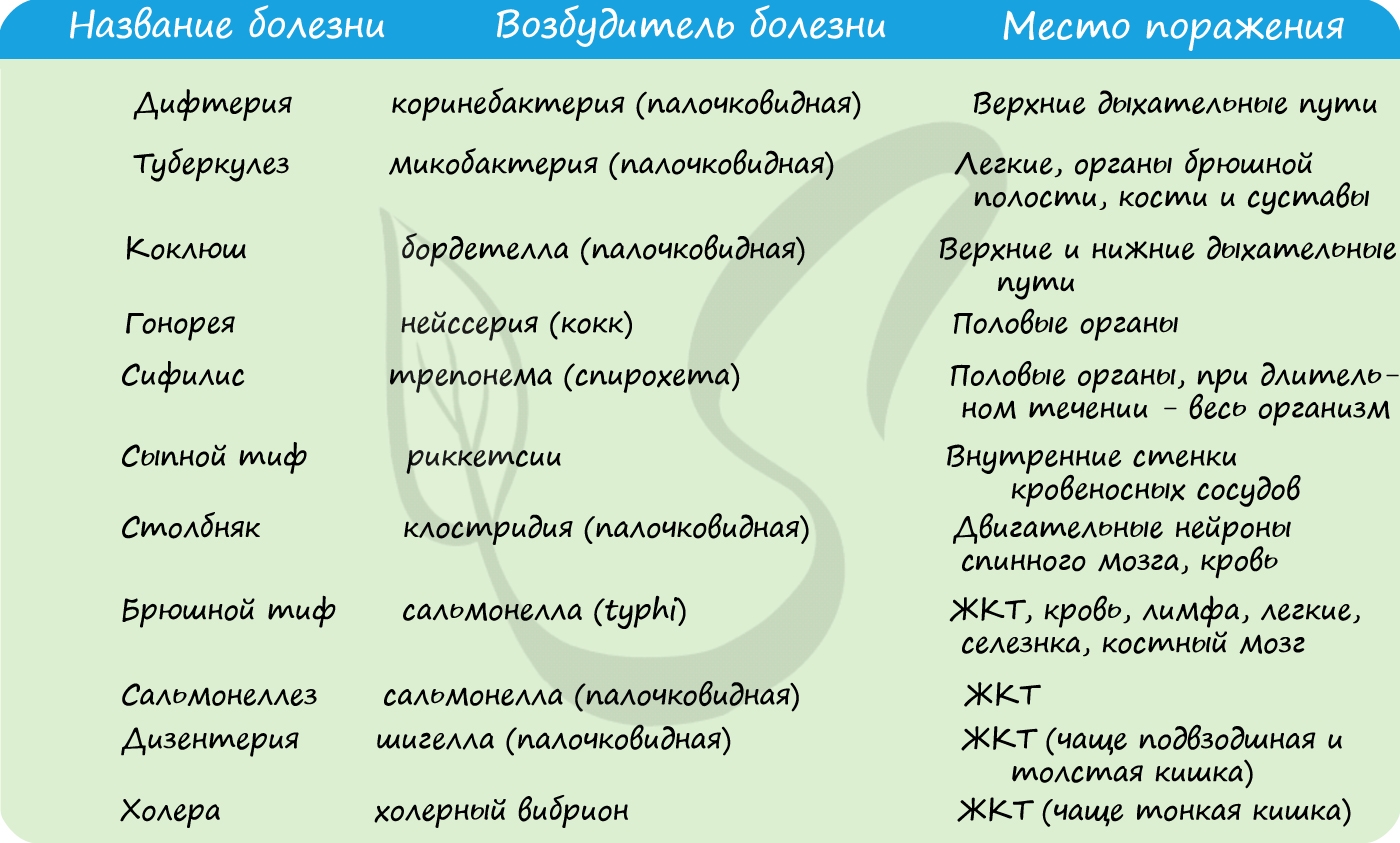

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание. Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Питание бактерий

Питание бактерий – это процесс поглощения и усвоения бактериальной клеткой пластического материала и энергии в результате преобразовательных реакций [4] .

Питание является неотъемлемой функцией каждого живого организма. В процессе питания организм получает вещества, идущие на синтез клеточных структур и служащие источником энергии для всех процессов жизнедеятельности. Для питания микроорганизмов необходимы те же элементы, что и для животных, и растений. Первоочередные элементы питания – углерод, азот, кислород, водород, являющиеся основой всех органических веществ, которые входят в состав живой клетки как прокариоритеческих так и эукариоэтических организмов [5] .

Типы питания бактерий чрезвычайно разнообразны. Различаются они в зависимости от способа поступления питательных веществ бактериальной клетки, источников углерода и азота, способа получения энергии, природы доноров электронов [4] .

Содержание:

Способы поступления питательных веществ

По способам поступления питательных веществ бактерии подразделяются на:

- голофиты (греч. holos – полноценный и греч. phyticos – относящийся к растениям) – бактерии неспособные выделять в окружающую среду ферменты, расщепляющие субстраты, потребляют вещества только в растворенном, молекулярном виде;

- голозои (греч. holos – полноценный и греч. zoikos – относящийся к животным) – бактерии, обладающие комплексом ферментов, обеспечивающие внешнее питание – расщепление субстратов до молекул вне бактериальной клетки, после чего молекулы питательных веществ транспортируются внутрь бактерии[4] .

Гетеротрофные бактерии: культура Erwinia amylovora

Источники углерода

По источникам углерода различают:

- автотрофы (греч. autos– сам, trophe – пища) – бактерии, использующие в качестве источника углерода углекислый газ (CO2), из которого осуществляют синтез всех углеродосодержащих веществ;

- гетеротрофы (греч.geteros– другой, trophe– пища) – бактерии, использующие в качестве источника углерода различные органические вещества в молекулярной форме (многоатомные спирты, углеводы, жирные кислоты, аминокислоты) [4] .

Наибольшая степень гетеротрофности отмечается у прокариот, живущих только внутри других живых клеток, в частности хламидий и риккетсий [4] .

Источники энергии

В зависимости от используемых источников энергии бактерии подразделяют на два типа:

- фототрофы – бактерии способные использовать солнечную энергию;

- хемотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях [4] .

Хемоорганотрофные бактерии

Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum вытекают из тканей капусты [6] .

Природа доноров электронов

- литотрофы (греч. litos – камень) – бактерии, использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества: водород (Н2), сероводород (Н2S), аммиак (NH3), серу (S), углекислый газ(CО2), ионы железа (Fe2+) и многие другие;

- органотрофы – бактерии, использующие в качестве донора электронов органические соединения (углеводы, аминокислоты) [4] .

В зависимости от источника энергии и природы донора электронов возможно четыре основных типа энергетического метаболизма: хемолитотрофия, хемоорганотрофия, фотолитотрофия, фотоорганотрофия. Таки образом, бактерии разделяют на:

- хемолитотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях и использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества;

- хемоорганотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях и использующие в качестве донора электронов органические соединения;

- фотолитотрофы – бактерии, получающие энергию в результате фотосинтеза (солнечная энергия) и использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества;

- фотоорганотрофы – бактерии, получающие энергию в результате фотосинтеза (солнечная энергия) и использующие в качестве донора электронов органические соединения [2] .

Источники углерода, энергии и доноров электронов

Каждый тип энергетического метаболизма осуществляется на базе различных биосинтетических способностей организма. Как отмечалось выше, прокариоты, прежде всего, делятся на автрофов и гетеротрофов. В последствие, те же микроорганизмы распределяются ещё по группам: фототрофы, хемотрофы, литотрофы, органотрофы [3] .

Следовательно, выделяется восемь сочетаний типов энергетического и конструктивного метаболизма, отражающие возможности способов питания прокариот:

Способы питания прокариот представлены в Таблице 1 [2] .

Всем перечисленным способам питания соответствуют реально существующие прокариоты. Однако число видов, относящихся к той или иной группе, далеко не одинаково. Большинство видов сосредоточено в группе с хемоорганогетеротрофным типом питания. В числе фотосинтезирующих прокариот (фототрофов) подавляющее число (все цианобактерии, большинство пурпурных и зеленых серобактерий) – фотолитотрофы [2] .

Кроме указанных восьми типов питания, отмечается существование миксотрофов – организмов, способных одновременно использовать различные возможности питания. Например, способные одновременно окислять органические и минеральные соединения или использующие в качестве источника углерода, как диоксид углерода, так и органические вещества [3] .

Источник

Особенности питания бактерий: типы и механизмы питания, факторы роста, ферменты бактерий

Особенности питания бактерий

Типы питания микроорганизмов

Чтобы бактерии могли осуществлять нормальные процессы жизнедеятельности, им нужны определенные химические вещества. Среди них — калий, фосфор, углевод, азот, сера и др. Поэтому тема питания бактерий в микробиологии крайне важна.

Тип питания бактерий зависит от источника получения ими углерода. Бактерии по типу питания делятся на:

- автотрофы. Такие микроорганизмы используют для образования органических соединений, которые потом послужат основой для строения тела, диоксид углерода и прочие неорганические вещества. Среди таких неорганических веществ можно назвать серобактерии, нитрифицирующие бактерии, железобактерии и др;

- гетеротрофы. Это группа микроорганизмов, которые употребляют в пищу уже готовые органические вещества. В группе гетеротрофов выделяют сапрофитов (организмы, которые утилизируют остатки отмерших организмов) и паразитов (организмы, которые питаются за счет организма своего хозяина).

Еще одна классификации бактерий по типу питания основана на виде окисляемого субстрата, который является донором водорода или электронов. Выделяют:

- литотрофные микроорганизмы. В качестве доноров водорода они используют неорганические соединения;

- органотрофные микроорганизмы. В качестве доноров водорода они используют органические соединения.

Также деление бактерий по способам питания зависит от источника энергии. Выделяют:

- фототрофы. К ним относят фотосинтезирующие организмы.

- хемотрофы. К ним относят организмы, которые используют химические источники энергии.

Факторы роста

Микроорганизмы нуждаются в дополнительных компонентах, чтобы они могли расти на питательных средах. Такие компоненты называются факторами роста.

Факторы роста — соединения, которые нужны микроорганизмам для роста, и которые они не могут самостоятельно вырабатывать.

Факторы роста добавляются в питательные среды.

Соединения, относящиеся к факторам роста:

- аминокислоты, участвующие в построении белков;

- пиримидины и пурины, образующие нуклеиновые кислоты;

- витамины, входящие в состав отдельных ферментов.

В зависимости от того, как микроорганизмы относятся к факторам роста, они делятся на прототрофы и ауксотрофы:

Ауксотрофы нуждаются в одном или нескольких факторах роста.

Прототрофы синтезируют необходимые для роста соединения самостоятельно. Их особенность в том, что они способны создавать компоненты из солей глюкозы и аммония.

Механизмы питания бактерий

Есть целый ряд факторов, обуславливающих поступление веществ в бактериальную клетку. Это:

- pH среда;

- растворимость молекул в воде или липидах;

- концентрация веществ;

- различные факторы, которые влияют на проницаемость мембран и др.

Цитоплазматическая мембрана — основной регулятор поступления в клетку различных соединений.

Существуют (условно) 4 механизма поступления в клетку веществ:

- Простая диффузия. Вещества перемещаются за счет того, что существует разница концентраций по разным сторонам ЦМП. В процессе такого транспорта не тратится энергия. Органические молекулы и медицинские препараты в большинстве случаев проходят через липидный слой цитоплазматической мембраны. В отдельных случаях они проходят по каналам ЦМП, которые заполнены водой.

- Облегченная диффузия. В этом случае вещества также перемещаются за счет разницы концентраций по разным сторонам ЦМП. Такое перемещение возможно только в том случае, если есть специфические молекулы-переносчики, которые находятся в ЦМП. Каждый такой переносчик может перемещать через мембрану конкретное вещество.

Пример 1

К примеру, пермеазы выступают как белки-переносчики. Пермеазы синтезируются в цитоплазматической мембране.

- Активный транспорт. Он протекает при участии пермеаз — в направлении от веществ с меньшей концентрацией к веществам с большей концентрацией. В процессе расходуется АТФ, образованная в результате окислительно-восстановительных процессов в клетке.

- Транслокация или перенос групп. Этот процесс похож на предыдущий, но отличается тем, что в процессе переноса молекула видоизменяется (например, фосфорилируется). Выход веществ из клетки осуществляется в результате диффузии с участием транспортных систем.

Мы рассмотрели типы и механизмы питания бактерий. Теперь обратимся к ферментам.

Ферменты бактерий

Ферменты — белковые соединения, которые принимают участие в таких процессах как анаболизм и катаболизм, а также распознают нужные субстраты, взаимодействуют с ними и ускоряют химические процессы.

Выделяют эндоферменты — они катализируют метаболизм, который протекает внутри клетки.

Есть еще экзоферменты — это ферменты, выделяемые бактериальной клеткой в окружающую среду. Они расщепляют макромолекулы питательных сред до простых веществ, которые клетка легко усваивает.

Отдельные экзоферменты, к примеру, пенициллиназа, инактивируют антибиотики, выполняя тем самым защитную функцию.

Конститутивные ферменты синтезируются клеткой непрерывно. Этот процесс не зависит от наличия субстратов в питательной среде.

Индуцибельные или адаптивные ферменты могут синтезироваться клеткой только в том случае, если в среде есть субстрат этого фермента.

Ферменты агрессии призваны разрушать клетки и ткани. Благодаря этому бактерии и их токсины получают возможность широкого распространения. К таким ферментам относятся коллагеназа, дезоксирибонуклеаза, гиалуронидаза, лецитовителлаза, нейраминидаза и др.

Ферменты бактерий делятся на классы:

- ферменты окислительно-восстановительные или оксидоредуктазы. К ним относятся оксидазы, дегидрогеназы;

- трансферазы. Их задача — перенос атомов и радикалов;

- гидролазы. Этот класс ферментов участвует в процессах гидролиза. Среди ферментов выделяют фосфатазы, эстеразы, глюкозидазы и др;

- лиазы. Они отщепляют группы веществ от субстратов при помощи негидролитического способа. Это карбоксилазы;

- изомеразы. Они могут преобразовывать органические вещества в изомеры. Это фосфогексоизомераза;

- синтетазы или лигазы. Они катализируют синтез сложных веществ из простых. Это глютаминсинтетаза и аспарагинсинтетаза.

Источник