- Метание ядра: техника метания и рекорды

- Общие сведения

- Основные правила состязания

- Особенности дисциплины

- Применяемая терминология

- Фаза полета

- Способы увеличения скорости ядра

- Толкание ядра. Правила и техника метания. История и особенности

- История развития дисциплины

- Самым известным толкателем ядра начала 19 в. был спортсмен из Соединенных Штатов Ральф Роуз. Он получил титул Олимпийского чемпиона и установил рекорд в толкание ядра — 15,54 м. Примечательно, что он был 2 м ростом, а масса его составляла 125 кг.

- Правила

- Каким способом выполняют метание ядра

Метание ядра: техника метания и рекорды

В период античности количество актуальных видов спорта было более чем ограничено. Однако уже в то время в список самых первых Олимпийских игр входила такая дисциплина, как метание ядра. Причем на сегодняшний день в ней соревнуются не только мужчины, но и женщины. Из данной статьи вы более подробно сможете узнать основные правила этого вида состязаний, используемую терминологию, а также то, как правильно осуществлять метание ядра.

Общие сведения

Метание ядра — это состязание по выбрасыванию на дальность спортивного снаряда. Задача атлета — толкающим движением руки совершить бросок. Кстати, заниматься данной дисциплиной может не каждый спортсмен, поскольку для этого требуется обладать хорошей координацией и незаурядной физической силой. К сведению, в Олимпийских играх женщины в данном виде спорта стали участвовать только с 1948 года. Рекорд метания ядра в СССР был установлен отечественной атлеткой Натальей Лисовской. В 1987-м году она толкнула снаряд на 22.63 м. Соревнования проходили тогда в закрытом манеже. Семью годами ранее, в 1980-м, также в СССР проходила Олимпиада. Одним из видов состязания было метание ядра. Мировой рекорд (олимпийский) среди женщин был установлен немецкой легкоатлеткой Илоной Слупянек. Она толкнула снаряд на 22.41 м. Надо сказать, что до сих пор никто не смог превзойти ее результат.

Основные правила состязания

Любая спортивная дисциплина обладает рядом требований, данный вид спорта также не является исключением. Площадка, на которой атлет совершает бросок, должна иметь форму круга диаметром 2,135 метра. Спортсмен на момент совершения броска находится в секторе размером 35 градусов, который располагается в центре данного участка. Во время проведения мужских соревнований используют ядро для метания весом 7,257 кг, для женщин же принято задействовать 4-килограммовый снаряд. Гладкость спортивного атрибута должна отвечать седьмому классу шероховатости поверхности. В данном виде спорта побеждает атлет, который совершил наиболее дальний бросок. Причем его расстояние измеряют от внешней части сектора, где располагается метатель, и до точки падения ядра. Каждый участник имеет возможность совершить 6 попыток. В том случае, когда количество спортсменов превышает 8 человек, уже после 3 метаний отбирают лучших. Именно они и продолжают соревнования до выявления победителя.

Особенности дисциплины

Перед каждой попыткой спортсмен занимает положение в круге. Ядро фиксируется в области шеи либо подбородка. Причем во время толкания кисть руки должна находиться именно в этом положении. Также требуется, чтобы снаряд не отклонялся за линию плеч. Во время соревнований должна быть задействована только одна рука. Кроме того, применять подручные средства (например, перчатки) строжайше запрещено. Бросок спортсмена не засчитывается в том случае, если в момент метания он пересек линию или хотя бы наступил на нее краем ботинка. Кстати, многие атлеты используют этот нюанс в своих целях. К примеру, когда хотят, чтобы очередная неудачная, по их мнению, попытка не учитывалась.

Применяемая терминология

Техника метания ядра содержит ряд понятий, значение которых следует рассмотреть. К ним относятся:

— вылет снаряда — это скорость, которую он набирает с момента отрыва от руки атлета;

— угол броска — эта величина, образованная линией горизонтали и вектором скорости спортивного атрибута;

— высота выпуска ядра — это промежуток от точки отрыва до поверхности сектора;

— угол местности — это значение определятся за счет образования линий, которые соединяют точку выпуска снаряда и центр его приземления.

Кстати, приведенные понятия характерны для всех видов метаний.

Фаза полета

Условно метание ядра можно разделить на 3 части. Это:

Сама фаза полета осуществляется без влияния атлета под действием законов механики. Когда спортсмен совершит разгон, снаряду придается предварительная скорость (в нашем случае она составляет примерно 2-3 м/с). Во время выполнения второго пункта стремительность полета снаряда увеличивается в 4-5 раз. Достигается это за счет интенсивной работы мышц рук, плечевого пояса и определенных действий нижней части тела. Главное правило удачного броска заключается в том, что спортсмен должен «вести» ядро за собой, а не самому идти за снарядом. То есть безошибочность выполнения толкания зависит от правильности соблюдения цепочки мышечных усилий. Скорость, которую атлет может придать ядру, обусловлена его физической и технической подготовленностью. Предварительный темп полета снаряда набирается до оптимального значения постепенно. Причем в фазе «основного усилия» это значение принимает наиболее максимальную величину, которую может осилить спортсмен. И в заключительный момент он передает эти обороты спортивному снаряду.

Способы увеличения скорости ядра

Для того чтобы совершить наиболее удачный бросок, требуется придать полету снаряда большую стремительность. Величина данного параметра зависит от значения проявления силы, а также мышечного воздействия на ядро, которое происходит в период длинного разгона.

Для достижения этой цели каждый спортсмен использует определенный метод воздействия на снаряд. Существует 4 основных вида приемов:

1. Продлевать путь воздействия силы.

2. Повышать влияние на снаряд.

3. Снизить период действия на ядро.

4. Использовать все вышеперечисленные способы.

Спортсмен за счет постоянных тренировок значительно увеличивает мышечную силу. Однако это продолжительный процесс, который к тому же не может длиться бесконечно. И связано это с тем, что организм каждого человека имеет свой максимум. Как известно, основное увеличение скорости происходит в момент «главного усилия». Но как добиться данного прироста оборотов? Ведь спортсмен находится в жестких рамках правил и ограничен местом проведения толкания. Многие атлеты, стремясь достигнуть усиления темпа, вносят изменения в фазу разгона. То есть вместо прямолинейного, скачкообразного разгона используют вращательный метод. И только лишь Барышников выступил с техникой толкания с поворота. Как показала практика, каждый вид метания ядра имеет свои и положительные, и отрицательные моменты. По этой причине каждый атлет подбирает наиболее оптимальный вариант в зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей организма.

Источник

Толкание ядра. Правила и техника метания. История и особенности

Толкание ядра — один из видов метания на дальность спортивных снарядов, появившийся еще в эпоху античных Олимпийских игр. Пик развития этой дисциплины пришелся на 19 в., и до сих пор она продолжает совершенствоваться, предоставив возможность участвовать в состязаниях не только спортсменам, но и спортсменкам. Однако этот вид спорта не каждому по плечам. Для него требуются развитая координация движений и отличная физическая форма.

История развития дисциплины

После того, как античные Олимпийские игры прекратили свое существование, многие спортивные дисциплины, в том числе и толкание ядра, были надолго забыты. Впоследствии толкание возродилось в народных играх, где снарядами выступали бревна, камни, гири.

Родиной именно ядра стала Англия 18-19 вв. Там же началось развитие и самой спортивной дисциплины. На первых состязаниях использовались ядра массой 7,257 кг и диаметром 2,134 м. В 1866 г. был установлен и первый рекорд дальности — 10,62 м. Его поставил англичанин по имени Фразер.

Из Великобритании дисциплина распространилась по миру и получила особенную популярность, помимо Англии, еще и в США. А в 1896 г. спорт вошел в состав Олимпиады, проходившей в Афинах.

Самым известным толкателем ядра начала 19 в. был спортсмен из Соединенных Штатов Ральф Роуз. Он получил титул Олимпийского чемпиона и установил рекорд в толкание ядра — 15,54 м. Примечательно, что он был 2 м ростом, а масса его составляла 125 кг.

Техника, используемая спортсменами в то время, была еще совсем примитивна. Ядро толкали скачками, прыгая на одной ноге. Этот способ оставался единственным до 1950 г., но атлеты предпринимали постоянные попытки его совершенствования. Так, они стали сгибать правую ногу в начале разгона и наклонять к ней корпус. Это позволило увеличить путь приложения силы к ядру и скорость разгона, а также снизить потери ускорения. Самые известные имена этого периода — Э. Гиршфельд (Германия) и Б. Уотсон (Соединенные Штаты).

Считалось, что толкание ядра легче дается атлетам, имеющим большой рост и вес. Этот миф развеял афроамериканец К. Фонвилл. Он весил всего 85 кг, однако имел самую большую скорость толкания снаряда. Ему принадлежит и рекорд дальности — 17,68 м.

В 1950 г. американец П. О’Брайен усовершенствовал технику толчка, предложив новое исходное положение для разгона: спиной к направлению движения ядра. За счет этого была уменьшена начальная высота снаряда над поверхностью и увеличена скорость, передаваемая ядру. Использование новой техники в значительной степени увеличило число мировых рекордов, но вскоре советский спортсмен А. Барышников предложил еще более совершенную, вращательную, технику толкания, названную впоследствии по его имени.

Изначально толкание ядра было только мужским видом спорта. Женщины стали участвовать в состязаниях намного позднее. В 1926 г. был установлен первый женский мировой рекорд — 9,57 см. Он принадлежал толкательнице из Австрии Х. Кеплль. С 1938 г. спортсменки получили выход на чемпионат Европы, а с 1948 г. выступают на Олимпийских играх.

С 1960-х гг. бесспорное лидерство на международной арене в толкании ядра завоевали атлетки из СССР и ГДР. Известнейший рекорд того времени установила Н. Лисовская — 22,63 м.

Правила

Основные требования к снарядам и действиям их толкателей таковы:

- Бросок производится из круга диаметром 213,5 см.

- Масса и диаметр снаряда: 7,26 кг и 130 мм — для мужчин, 4 кг и 110 мм — для женщин. Его поверхность должна быть шероховатой.

- У каждого спортсмена есть 6 подходов к выполнению упражнения. Если участников состязаний больше 8, то проводится отборочный этап. По результатам первых трех подходов остаются те 8 человек, кто показал лучшие результаты.

- Ядро необходимо удерживать в области подбородка (шеи), его запрещено смещать за плечи.

- Толкание ядра с места производится одной рукой, без бинтов и перчаток. Если на состязания прибывает травмированный атлет, у которого забинтована рука, решение о том, будет ли он участвовать в поединке, принимает судья.

- Заступать за границы круга запрещено. Бросок не будет засчитан, если спортсмен коснется границы даже краем обуви.

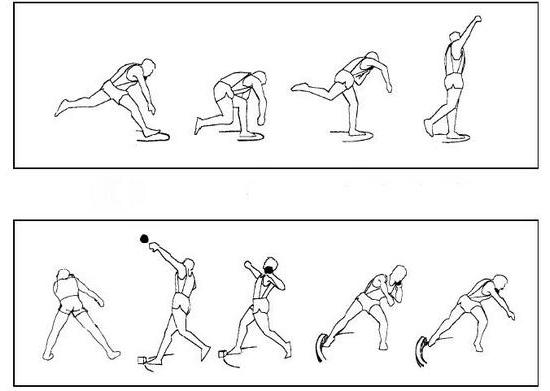

Толкание ядра по технике О’Брайена

Перри О’Брайен — спортсмен из Штатов, вошедший в историю легкой атлетики тем, что в 1950 г. усовершенствовал классическую технику толкания. Его способ получил название «хлест туловищем».

Технику выполнения хлеста можно условно поделить на три этапа:

- Пробный замах.

- Скачок.

- Финальное усилие.

Атлет становится спиной к направлению движения снаряда, размещает ядро у подбородка и отклоняет корпус назад так, чтобы снаряд оказался за границами круга. Из этого положения выполняется скачок назад и ядро резким движением выбрасывается в направлении вперед-вверх. Во время финального усилия ноги легкоатлета максимально напряжены, за счет чего ядру сообщается дополнительное ускорение. На этом и основана эффективность техники О’Брайена. С ее помощью автор поставил 10 новых рекордов, достигнув показателя дальности в 19 м.

Описанный способ был положен в основу современной техники метания и упражнений для физподготовки. Он пользуется особой популярностью среди женской половины российских и европейских легкоатлетов-толкателей.

Вращательная техника

Представляет собой сочетание техник метания диска и толкания ядра О’Брайена. В ней тоже можно выделить отдельные этапы:

- Исходное положение.

- Замах.

- Скачок.

- Финальный разгон.

Исходное положение толкателя — спиной к направлению полета ядра, корпус прямой, вес тела перенесен на левую правую ногу. Снаряд удерживается правой рукой, а левая рука располагается в области шеи. Из этого положения выполняется замах — корпус наклоняется вперед, скручивается направо, плечи расположены параллельно поверхности земли. Далее, аналогично способу О’Брайена, спортсмен быстро выпрямляет ноги. Затем выполняет скачок — отталкивается правой ногой и движется в направлении полета снаряда, как бы вращаясь, удерживая при этом наклон корпуса. Главным условием продуктивности этого этапа выступает скорость, а сам скачок должен быть низким. Это обеспечивает эффективность финального усилия.

Финальный разгон выступает наиболее трудным этапом, поскольку на нем необходимо нарастить скорость снаряда. Толкание ядра выполняется в момент, когда туловище атлета полностью развернулось по направлению броска, при этом работа со снарядом происходит в виде вращения.

Данный способ броска признается более эффективным по сравнению с «хлест туловищем», так как для его выполнения необходимо больше силы, а значит, возрастает и скорость ядра. Но присущи вращательной технике и недостатки. Например, сложность — порой у атлетов не выходит своевременно выпрямить ноги и толчок получается слишком слабым, что, соответственно, негативно влияет на показатель дальности.

Чтобы добиться идеальной формы для идеального броска, атлеты-метатели напряженно тренируются с ноября по апрель. А с мая по октябрь проходит период состязаний. Даже отдых у спортсменов активный: это спортивные игры и упражнения на тренировку мышц. Все это способствует достижению наилучших результатов.

Источник

Каким способом выполняют метание ядра

Метание – это упражнение в толкании или бросании специальных снарядов на дальность (форма, размер и вес снаряда строго регламентированы международными правилами соревнований).

В зависимости от способа выполнения, легкоатлетические метания делятся на три вида: 1) бросок из-за головы над плечом (копье, граната); 2) бросок с поворотами (диск, молот); 3) толчок (ядро).

Метания также можно разделить на две группы: метание и толкание снарядов, не обладающих аэродинамическими свойствами, и метание снарядов, обладающих аэродинамическими свойствами.

Метание копья (гранаты, малого мяча) – смешанный вид (циклический и ациклический), требующий от занимающегося проявления скоростных, силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости и координации. Метание выполняется с прямого разбега, преимущественно на стадионе. Копье обладает аэродинамическими свойствами.

Метание диска и молота – ациклические виды, требующие от занимающегося проявления силовых и скоростно-силовых качеств, а также гибкости и координации. Метания выполняются из круга (с ограниченного пространства), преимущественно на стадионе. Диск обладает аэродинамическими свойствами.

Толкание ядра – ациклический вид, требующий от занимающегося проявления силовых и скоростно-силовых качеств, а также координации. Выполняется толкание из круга (с ограниченного пространства).

Основной целью спортивных метаний является дальность полета снаряда, однако падение снаряда должно быть в зоне, которая установлена правилами соревнований.

Легкоатлетические метания по структуре являются одноактными или ациклическими упражнениями. Метания различны только по внешней картине движений метателя, основы же техники всех метаний состоят из следующих факторов:

1) начальная скорость вылета снаряда, т. е. скорость, которой обладает снаряд в момент отрыва от руки метателя;

2) угол вылета — это угол, образованный вектором начальной скорости снаряда и линией горизонта;

3) высота выпуска снаряда — это расстояние по вертикали от точки отрыва снаряда от руки до поверхности сектора;

4) сопротивление воздушной среды;

5) угол местности — это угол, образованный линией, соединяющей точку выпуска снаряда с местом приземления снаряда и горизонтом.

Эти факторы присущи всем метаниям, и, по сути, у них одна цель — придание снаряду наибольшей скорости вылета, которая является одним из основных факторов дальности полета снаряда. Дальность полета снаряда определяется по формуле:

где V — начальная скорость вылета снаряда; α — угол вылета; g — ускорение свободного падения.

Для снарядов, обладающих аэродинамическими свойствами, рассматриваются дополнительные факторы: угол атаки, лобовое сопротивление и вращательный момент.

1 фактор – начальная скорость вылета снаряда .

Скорость, которая придается снаряду, зависит от величины мышечных усилий или от величины проявления силы. Сначала на более длинном пути разбега за счет меньших мышечных усилий придается скорость системе «спортсмен-снаряд», а затем на его коротком отрезке в финальном усилии прилагается максимальная мощность для увеличения скорости снаряда.

Условно можно выразить зависимость скорости снаряда от величины силы, пути приложения этой силы и времени действия данной силы по следующей формуле:

где V — скорость вылета снаряда; F — сила, приложенная к снаряду; L — длина пути действия силы; а t – время приложения силы.

2 фактор – угол вылета снаряда .

Угол вылета снаряда является одним из основных факторов, определяющих результативность в метаниях. С точки зрения механики оптимальный угол вылета снаряда — 45° (в безвоздушном пространстве и без воздействия каких-либо других сил). В реальной жизни угол вылета снаряда различен во всех видах метаний, он отличается по половому признаку метателя и весу снаряда.

В легкоатлетических метаниях угол вылета снаряда зависит от: начальной скорости вылета снаряда; высоты выпуска снаряда; аэродинамических свойств снаряда; скорости разбега; состояния атмосферы (направление и скорость ветра).

Угол вылета в толкании ядра колеблется от 38° до 42°, наиболее оптимальным является угол в 40°, дальнейшее увеличение угла обозначенных выше границ, приводит к снижению результата.

Угол вылета в метании диска: у женщин — 33-35°, у мужчин — от 36 до 39°. Это, можно объяснить разным весом снарядов, различной скоростью вылета и разной площадью поверхности снаряда.

Оптимальный угол вылета в метании копья находится в пределах от 27 до 30° для планирующего копья, т. е. старого образца. С введением копья со смещенным центром тяжести угол увеличился до 33-36°.

Угол вылета в метании гранаты находится в пределах 40-42°.

В метании молота самый большой угол вылета — 44°. Это можно объяснить большой массой снаряда и большой начальной скоростью вылета.

При увеличении скорости разбега угол вылета снаряда во всех видах метаний незначительно повышается, кроме метания диска, где, наоборот, угол вылета понижается.

3 фактор – высота выпуска снаряда .

Высота выпуска снаряда также оказывает влияние на результат в метаниях: чем выше высота, тем дальше летит снаряд, поэтому при спортивном отборе в метании необходимо учитывать не только силовые возможности, но и рост, и длину рук спортсменов.

4 фактор — сопротивление воздушной среды.

При метаниях молота, гранаты, малого мяча и толкании ядра сопротивление воздушной среды мало и постоянно, поэтому их значение обычно не учитывается. А при метании копья и диска, т. е. снарядов, обладающих аэродинамическими свойствами, воздушная среда оказывает существенное влияние на результат.

Аэродинамические свойства диска примерно в 4,5 раза лучше, чем копья. В полете эти снаряды вращаются: копье — вокруг своей продольной оси, а диск — вокруг вертикальной оси. Копье совершает примерно 25 оборотов, что недостаточно для появления гироскопического момента, но эта скорость вращения стабилизирует положение копья в полете. При полете диска вращение его создает гироскопический момент (эффект крыла), который противодействует повороту диска вокруг вертикальной оси и стабилизирует его положение в воздухе.

В полете возникает сила лобового сопротивления, которая характеризуется отношением площади поперечного сечения снаряда к силе и скорости набегающего потока воздуха. Набегающий поток воздуха давит на площадь поперечного сечения снаряда, обтекая его. С противоположной стороны возникает область пониженного давления, характеризующая подъемную силу, величина которой будет зависеть от скорости набегающего потока воздуха и угла атаки снаряда. В метании копья и диска подъемная сила превышает лобовое сопротивление, увеличивая тем самым дальность полета снаряда. В метании копья оптимальный угол атаки находится в пределах 2-10°.

Угол атаки может быть отрицательным и положительным. При встречном ветре необходимо уменьшать угол атаки, тем самым, уменьшая силу лобового сопротивления. При метании женского диска встречный ветер требует большего снижения угла вылета, чем при метании мужского диска.

Метая диск при попутном ветре угол атаки наоборот необходимо повышать до 44°, создавая тем самым диску свойства паруса. Дальность метания снаряда будет влиять на угол вылета: чем дальше летит снаряд, тем больше угол вылета.

Во всех видах метания, кроме толкания ядра, сила воздействия на снаряд (сила лобового сопротивления) не влияет на угол вылета. При толкании ядра, чем меньше сила воздействия на снаряд, тем больше угол вылета, и наоборот.

В легкой атлетике целостное действие метания можно условно разделить на четыре фазы:

— подготовка к разбегу и разбег;

— торможение после выпуска снаряда.

Держание снаряда. Задача этой части метания – держать снаряд так, чтобы выполнить метание свободно, с оптимальной амплитудой движения. Правильное держание должно способствовать передаче метателем снаряду силы для его движения по наибольшему пути в нужном направлении, а также выбрасыванию снаряда с наибольшей скоростью.

Подготовка к разбегу и разбег. Основная задача этой части – сообщение системе «метатель-снаряд» оптимальной начальной скорости. Под оптимальной скоростью в данном случае понимается наибольшая скорость, при которой метатель в состоянии контролировать свои действия для создания благоприятных условий при выполнении финального усилия.

В легкоатлетических метаниях разбег выполняется следующим образом: 1) поступательным движением (граната, копье, ядро); 2) вращательно-поступательным движением (диск, молот, ядро).

В поступательном движении скорость системы «метатель — снаряд» достигается или при разбеге в форме бега (копье и граната) или в форме скачка (ядро); во вращательно-поступательном – в форме одного поворота (диск, ядро) или нескольких поворотов (молот).

Во время разбега, системе «метатель-снаряд» придается предварительная скорость, которая в разных видах метаний будет различна (в толкании ядра — 2-3 м/с; в метании копья и диска — 7-8 м/с; в метании молота — 23 м/с). Следует помнить, что в толкании ядра и метании копья определяется линейная скорость, а в метании диска и молота — угловая скорость.

В метаниях одним из основных правил является то, что для придания скорости системе «метатель-снаряд» необходимо данный снаряд «вести» за собой, а не «идти» за ним. Иными словами, движению снаряда должна предшествовать последовательная цепочка мышечных усилий, создающих опережающее движение.

Разбег заканчивается подготовкой к финальному усилию. Основная задача этой части метания – при минимальной потере горизонтальной скорости движения снаряда ускоренным движением отдельных частей тела растянуть мышцы всех звеньев тела так, чтобы создать условия для их последовательного сокращения, тем самым придти в такое положение, чтобы снаряд оказался на возможно большем расстоянии от предполагаемой точки вылета, т. е. увеличить путь разгона снаряда и создать наиболее благоприятные условия для выполнения финального усилия.

Финальное усилие. Задача этой части метания сообщение снаряду максимальной скорости вылета под оптимальным углом при правильном его расположении в пространстве. Эта задача выполняется за счет быстрого, строго последовательного сокращения мышц, прежде всего мышц ног.

В финальном усилии спортсмен должен выполнять движение по определенному пути, не отклоняясь от него, это необходимо для того чтобы вектор предварительной скорости системы «метатель-снаряд» совпал с вектором начальной скорости вылета снаряда. В практике это называют «попасть в снаряд», характеризуя тем самым техническую подготовленность метателя.

Во время финального усилия предварительная скорость увеличивается и осуществляется передача количества движений системы «метатель-снаряд» непосредственно снаряду. При этом скорость снаряда в финальной части в метании копья и толкании ядра увеличивается в 4-5 раз, в метании диска — в 2 раза, а в метании молота в фазе предварительного раскручивания снаряда скорость в 4-5 раз выше окончательной. В метании молота инерция движения раскрученного снаряда настолько велика, что спортсмен за счет собственных мышечных усилий не может существенно влиять на скорость снаряда и почти все его усилия направлены на поддержание скорости и создание оптимальных условий для его выпуска.

Торможение после выпуска снаряда. Задача этой части – погасить продолжающееся инерционное движение метателя с целью не нарушить правила соревнований.

Реализация всех перечисленных в начале факторов, влияющих на результат в метании возможно при условии достижения высокой физической и технической подготовленности. В свою очередь эффективность выполнения техники в метании зависит от развития таких физических качеств как – сила, скорость, скоростно-силовые возможности, координация и гибкость.

Скорость вылета снаряда непосредственно зависит от предварительной скорости в разбеге, которая сообщается системе «метатель-снаряд» за счет работы мышц ног и туловища, а в фазе финального усилия система передает скорость снаряду за счет мышц плечевого пояса и рук, а также за счет опережающих действий нижних звеньев тела. Это относится к метанию гранаты, копья, диска и толканию ядра.

В метании молота иное положение. Сначала работа мышц рук и верхнего плечевого пояса придают скорость, и затем, по мере увеличения скорости снаряда, включаются мышцы туловища и ног, которые способствуют удержанию правильного положения тела и движению его вокруг оси с продольным продвижением вперед, противодействуя центробежной силе снаряда.

Предварительная скорость набирается на более длинном пути движения, плавно, до оптимального значения. В фазе финального усилия эта скорость достигает таких максимальных величин, на какие только способен метающий, и в последней части этой фазы передается снаряду.

В придании скорости снаряду участвуют различные звенья тела и различные группы мышц, которые работают в определенной последовательности. Причем последующие движения должны как бы наслаиваться на предыдущие. Начинают работу мышцы ног, затем — мышцы туловища, плеч, предплечья, а завершают работу мышцы кисти.

За счет последовательного включения в работу звеньев тела снизу-вверх в фазе финального усилия происходит перенос количества движения с нижних звеньев на верхние, здесь также в работу включаются растянутые мышцы в каждом звене, и каждое звено включается в работу на скорости, а не с места. Причем скорость звеньев возрастает снизу вверх.

Для того чтобы увеличить скорость вылета снаряда, можно идти по следующим направлениям: 1) увеличить силу; 2) увеличить путь воздействия силы; 3) уменьшить время действия силы; 4) комплексное направление по трем предыдущим.

Метатель, постоянно работает над увеличением силы мышц, но этот процесс длительный, и в то же время нельзя до бесконечности увеличивать мышечную силу, так как у человеческого организма есть свой предел.

Спортсмен ограничен правилами соревнований, т. е. местом выполнения метания. Изменения в технике метаний в последнее время в основном касались фазы разбега. Только в толкании ядра была сделана попытка изменить скачкообразный прямолинейный разбег на вращательный, впервые продемонстрировал технику толкания ядра с поворота советский метатель А. Барышников. В этих двух видах техники толкания ядра есть свои и положительные, и отрицательные стороны.

Следующее направление это уменьшение времени действия данной силы на определенном пути, т. е. спортсмен работает конкретно не над развитием силы, а над увеличением прироста силы в единицу времени, над быстротой проявления данной силы, которая относится к скоростно-силовым качествам. Это направление имеет больше перспективы в дальнейшем развитии техники метаний для достижения высоких результатов.

Источник