Как Владимир для Руси веру выбирал, и Почему Киев мог стать мусульманским

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

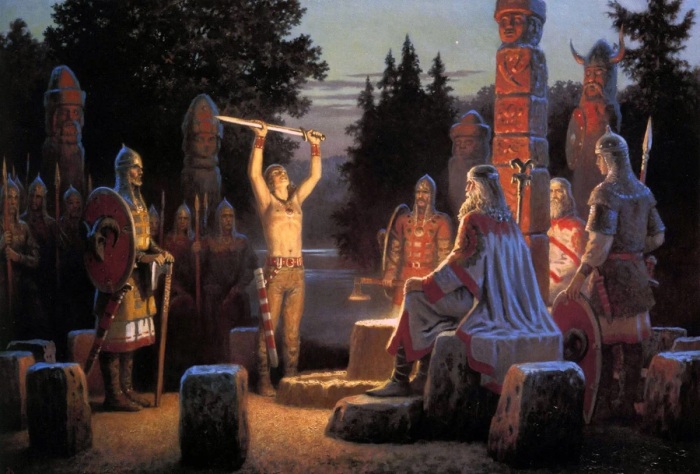

Зачем понадобилась новая религия

Во времена правления Владимира государство Киевская Русь достигло своего рассвета, охватывая обширнейшие территории и практически не имея мощных врагов-соседей. Русь превратилась в авторитетную силу на востоке Европы, и князь намеревался сплотить вверенное ему население. Помочь ему в этом могла единая вера. Историк Б.Греков говорит о первоначальных попытках Владимира Святославича создать на основе языческого пантеона богов новую религию. Ведь отживающее язычество с объединяющим началом не справлялось и не помогало предотвращать распад массивного племенного союза с Киевом во главе. Тогда Владимир сделал ставку на монотеистические религии.

Помимо сакральных мотивов, такое решение, конечно же, определялось задачами сугубо политическими. Князь рассчитывал на дружеские союзнические взаимоотношения с довлеющей в тогдашнем мире Византией, что было возможным с принятием христианства Древнерусским государством. Важную роль в крещении Руси, по мнению историка М. Покровского, сыграл верхний слой древнерусского общества — князья и бояре. Представители элиты гнушались старославянскими обрядами, в духе модных заморских веяний выписывая себе с греческими шелковыми тканями греческие обряды и даже греческих священников.

Какие религии рассматривались князем

Владимир не торопился с окончательным решением в выборе той или иной религии для своего государства. Эти искания названы в истории «выбором веры». Выбор у князя был что ни на есть богатый. Примкнуть можно было к хазарскому иудаизму, исламу из Волжской Булгарии, изучалось римское христианство и его византийская версия. Если опираться на «Повесть временных лет», то в процессе анализа особенностей верований Владимир отправил доверенных лиц изучить строение богослужений в каждой из этих религий.

Параллельно к князю прибывали представители различных вероисповеданий, пытаясь «сманить» его в свой лагерь. Иудаизм оттолкнул Владимира опасениями потери отечественных традиций. А вот ислам князь изучал максимально тщательно и детально, в какой-то момент склоняясь именно к этому выбору. Но по легенде отверг мусульманское будущее из-за запрета употребления вина. «Руси веселие есть пити», — изрек Владимир Святославович и навсегда вычеркнул ислам из перспектив.

Сосуществование христианства и язычества

988 год, по мнению сегодняшних историков, лишь условно можно считать датой крещения Древнерусского государства. Религиовед Н.Гордиенко приписывает этому временному отрезку обращение в христианство лишь киевлян. Это стало точкой отсчета для растянувшегося на годы и достаточно болезненного процесса примыкания к новой вере всех жителей Руси. Новая религия приживалась долго и неустойчиво. Христианство скорее сосуществовало с язычеством в Киевской Руси после крещения. По этой причине некоторые историки используют термин «двоеверие». Именно так выглядела сложившаяся ситуация, когда христианство уже приняли, а язычество оставалось близким и привычным.

Наблюдалась даже некая консолидация, слияние соседствующих религий. К 13 веку, будучи крещеными в нескольких поколениях, люди продолжали соблюдать старые языческие обряды. Обычным делом было верить в домовых, обращаться к языческим богам в периоды неурожая. «Повесть временных лет», описывая события того периода, свидетельствовала, что русские люди христиане лишь на словах.

Меры по борьбе с язычниками

Сражаясь за укрепление христианства в народной среде, правительство и духовенство предпринимали целый комплекс практических мер. Все новые церкви строились на местах разрушенных капищ, наглядно замещая христианством старую веру. Людям было важно приходить к привычным местам поклонения и вид монументальной церкви подсознательно воспринимался как непререкаемая сила христианской веры.

Имел место и тот факт, что язычники верили в способность того или иного божества себя защищать. При виде мирно возвышающейся церкви на месте разрушенных идолов вчерашняя уверенность невольно подтачивалась сомнениями. Следующим шагом стала ликвидация волхвов со жрецами. Их попросту отлавливали и порой даже казнили. Управители христианской церкви на Руси нередко силой подавляли попытки неугодной религиозной самоорганизации, опираясь на поддержку дружины.

Но грубо победить язычество оказалось невозможно, так как вера сложно отделялась от традиций и народного быта. Мудрые церковники решили накладывать новую веру на привычный жизненный уклад. Календарь подстраивался под давние праздники, делались доступные пояснения, известны даже случаи подмены святых. Образованные священнослужители сотрудничали друг с другом ради объединяющей цели и шли на некоторые хитрости, что отражено в переписках духовенства.

Дети из знатных родов принимались на обучение грамоте при христианских церквях, где, разумеется, параллельно преподавали закон божий. Кроме этого, в тот период дружина представляла собой нечто вроде идолов поп-культуры. Молодёжь стремилась соответствовать их примеру и с готовностью пополняла христианские ряды. А новые завоевания христианских правителей поступательно распространяли христианство на территории соседних племен. Так что упрочение позиций новой религии оставалось лишь делом времени.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Как выбирали царя

Четыреста лет назад в Москве выдалась жаркая зима. Не в климатическом, так в политическом отношении. Представители разных земель съехались в Белокаменную, чтобы выбрать государя, который установит на Руси покой и законный порядок.

Михаил Федорович, русский царь. Литография. Начало 1850-х гг.

Любое историческое свершение, любой эпизод можно высмеять или представить в карикатурном ракурсе. Такова природа информационной материи. Всё зависит от того, в какую сторону перевернёшь бинокль и что станешь собирать – нектар или помои. Вот и о воцарении Михаила Романова можно написать так: собрались в Москве недавние сторонники поляков и самозванцев вперемешку с героями ополчения – и стали решать, кого утвердить на престоле. Созвать полноценный Земской собор за несколько недель в начале XVII века, да ещё и в условиях разрухи – невозможное дело. То есть, этот представительный орган вряд ли в должной степени отражал «мнение народное». А Михаила Фёдоровича выбрали исключительно под давлением буйных казаков, которым был выгоден царь из Романовых. Недруги ещё долго называли Михаила Фёдоровича «казачьим царём». Почему так? Просто многие казаки в своё время поддерживали Лжедмитрия II (Тушинского вора). А отец Михаила именно в тушинском лагере впервые получил сан Патриарха – и теперь они в расчёте на поддержку сделали ставку на Романовых и оказались решающей вооружённой силой.

Автор сравнительно недавно введённой в оборот «Повести о Земском соборе 1613 года» с видимым простодушием описывает эту коллизию: «И возопиша атаманы казачьи и все воинство казачье велим гласом воедино:

«По Божий воли на царствующем граде Москве и всеа Росии да будет царь государь и великий князь Михаиле Федорович и всеа Росии!» И многолетствовали ему, государю.

Боляра же в то время страхом одержими и трепетни трясущеся, и лица их кровию пременяющеся, и ни един никто же може что изрещи, но токмо един Иван Никитич Романов проглагола: «Тот есть князь Михаиле Федорович еще млад и не в полне разуме». Казаки же глаголюще: «Но ты, Иван Никитич, стар верстой, в полне разуме, а ему, государю, ты по плоти дядюшка прироженный, и ты ему крепкий потпор будеши».

Боляра же разыдошася вси восвояси. Князь же Дмитрей Трубецкой, лице у него ту и почерне, и паде в недуг, и лежа много дней, не выходя из двора своего с кручины, что казны изтощил казаком и позна их лестны в словесех и обман. Боляра же умыслиша казаком за государя крест целовать, из Москвы бы им вон выехать, а самим креста при казаках не целовать. Казаки же ведающе их умышление и принудиша им, боляром, крест целовать. И целоваша боляра крест. Таже потом казаки вынесоша на Лобное место шесть крестов, и целоваше казаки крест, и прославиша Бога вси.

И приехав государь от Костромы к Москве, и поклонишася ему вси, и утвердиша на царствующий град Москву и всея Русии государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Руси».

Словом, «Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего», — говорил В.О.Ключевский. Как-то не слишком торжественно выглядит такая версия событий. Но это лишь один из пластов исторической правды. Если бы после 1613-го смута продолжилась, и Романовы продержались на престоле не дольше Годуновых и Шуйских – всё так и воспринималось бы. Но ракурс меняется в зависимости от развития событий. И к прологу трёхсотлетнего правления династии мы должны относиться почтительно. С течением веков Собор 1613-го преобразился, история доказала его высокое значение.

О смутном времени и о его преодолении много писали наши лучшие историки. Лихое десятилетие стало привлекательным пространством для исследования – и это не удивительно. Случаются в истории отрезки особо высокого напряжения. Вот уж действительно, не приведи, Господи, жить в эпоху перемен, но анализировать её – дело захватывающее. Каждый месяц смутного времени перенасыщен событиями: предательствами, поражениями, пожарами и грабежами…

Государство, как утлая лодочка, поспешно и часто меняло курс. Да и не было в те годы целостного государства Московского. Только Церковь сплачивала народ, призывала к борьбе за независимость, вдохновляла таких героев, как Минин и Пожарский. Достаточно вспомнить не дожившего до Победы патриарха Гермогена и архимандрита Дионисия, достойного наследника преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевом монастыре.

За смутой должен был последовать распад царства. В известной степени нам повезло с противником: на Западе над Русью нависало польское государство, Речь Посполитая – федерация Великого княжества Литовского и королевства Польского. Воинственная католическая держава в те годы превосходила Русь и по населению, и в армейском отношении. Но поглощение Руси Польшей означало бы окатоличивание нашей страны. Эта угроза стала для русских людей главным мотивом сплочения, главным мотивом сопротивления. Сохранив православие, поколение Димитрия Пожарского сохранило суверенную государственность. Окажись на месте Речи Посполитой сильное, но инородное православное царство – скорее всего, московиты, утратив древнюю династию, в трудную годину не побоялись бы впасть к нему в зависимость.

Присяга народа царю Михаилу Романову. Мниатюра из «Книги об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаило Федоровича»

Среди причин смутного «помрачения умов» из ХХI века особенно показательной выглядит одна: самый бесславный наш царь, Василий Шуйский, в начале своего правления объявил Бориса Годунова убийцей царевича Димитрия. Воистину, не стоит швыряться камнями, если живёшь в стеклянном доме. Да и вообще, камнеметание – не лучшее занятие для политика. А уж для нас эта идеологическая ошибка стала хрестоматийной, образцово-показательной. Стратегию Василия Шуйского неожиданно перенял в 1987-88-м М.С.Горбачёв. Именно тогда он перегнул палку, критикуя предшественников, вождей «застоя» объявляли чуть ли не уголовными преступниками, следователи Гдлян и Иванов заговорили (как оказалось, безосновательно) о «кремлёвском деле». Молниеносно исчезли последние ошмётки доверия к власти – к любой власти. Так перестройка перешла в суицидальную стадию. Горбачёв легко забыл, что сам был выдвиженцем Брежнева. Василий Шуйский не вспоминал, что присягал и служил Годунову. Но не зря Пушкин писал о «мнении народном», которое посильнее иного войска. Между нами говоря, авторитарный государь зависит от этого «мнения» сильнее, чем президент демократической республики. Стоит ему всерьёз промахнуться, оплошать – и всё рухнет. Пожарский учёл промахи царя Василия: вождь ополчения не сводил счёты ни с прошлым, ни с недавними врагами, которых можно было бы заклеймить как предателей. К тому же, князь не жаждал власти. Он распустил победное ополчение, оставив в Москве лишь несколько отрядов. Пожарский не желал «давить» на Земский Собор, хотя мог бы стать военным диктатором, да и самодержцем. Сам князь считал, что утихомирить бояр мог бы шведский принц Карл Филипп – разумеется, если бы стал православным. Полководец понимал, что при русском царе непросто будет сохранить в составе государства Новгород, осаждённый шведами.

С.Ф.Платонов считал главным итогом смуты модернизацию правящей элиты Московской Руси: «Смута не изменила общественного строя Москвы, но она переместила в нем центр тяжести с боярства на дворянство. Произошла смена господствующего класса, и новый господствующий класс сохранил на будущее время за собой и право на крестьянский и холопий труд, и право на придворную и служебную карьеру». Действительно, роль дворянства при первых Романовых трудно переоценить. Но можно припомнить, что политика Ивана Грозного задолго до смуты пошатнула всевластие бояр… Более важным представляется другой тезис Платонова: смута научила подданных жить без «хозяина» и спасать Отечество без царя, путём самоуправления. Правда, все «гражданские» инициативы после изгнания иноземцев были направлены на обретение самодержца.

Когда ставят под сомнение полководческие способности князя Пожарского – мы пожимаем плечами. Но политические таланты князя отрицать ещё труднее. Вождь ополчения вошёл во временную Думу, вместе с заправилами Семибоярщины (Ф. И. Мстиславский, И. М. Воротынский, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметьев), и другими руководителями Земского ополчения —Д. Т. Трубецким, И. Б. Черкасским, П. И. Пронским. Вот оно, искусство политического компромисса! Ожидалось, что из этого списка и будет выдвинут русский кандидат в государи.

Дума дала согласие на созыв собора, а Пожарский и Трубецкой без промедления отправили в города Руси окружные грамоты, в которых утверждалось, что бояре силою удерживались поляками в Москве. Это оправдывало тех, кто служил полякам. Пожарский понимал: для преодоления смуты необходимо всеобщее примирение – и пошёл на компромисс, на хитрость. О пропольских настроениях бояр решено было забыть… Продуманный политический ход позволил выйти из кризиса.

Но почему власть в итоге отдали не опытному политику, а юноше – шестнадцатилетнему Михаилу Романову? Неужели рассчитывали на мудрых советчиков-родственников? Отметим важнейший факт: царём был избран человек, никак не проявивший себя в годы борьбы с интервентами, не имевший отношения к ополчению. Представители династии Романовых тоже не были лидерами победного сопротивления. В этом выборе можно рассмотреть желание вычеркнуть из памяти смутные времена. Русь отныне опиралась на молодого человека, который не причастен к позорищу смуты. Идиллический образ «чистого юноши» стал символом возрождения страны.

Григорий Угрюмов, «Избрание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года»

Если бы Собор отнёсся к государственным преступлениям смутного времени без снисхождения. Если бы в кругах победителей господствовал максимализм – мы получили бы очередной политический тупик. В лабиринте смуты все силы, все прослойки, да и почти все значимые личности в той или иной степени скомпрометировали себя. Даже князь Пожарский – самый безукоризненный витязь – менял своё отношение к царю Василию Шуйскому. Хотя, это, конечно, символическое пригрешение… Кто не набивался в услужение к тушинскому вору? Кто не присягал самозванцам?

Что такое выборы по-московски? Каждое новое воцарение на Руси подкреплялась поддержкой «мнения народного» — с тех пор, как после церковного чина венчания великий князь Иоанн Васильевич стал боговенчанным царём. Митрополит Макарий, который, по всей видимости, был автором чина, считал восприятие византийского самодержавия торжеством православия. Даже, если кандидатура наследника не вызывала сомнений (как в случае с Феодором Иоанновичем – самым «законным» из русских самодержцев), требовалось соборное утверждение. После смерти богомольного Феодора династия Иоанна Калиты, увы, прервалась. Избрания Бориса Годунова и Василия Шуйского не были безукоризненными – но и тогда видимость порядка старались соблюсти.

В основе московских выборов мы видим принцип согласия. Это ритуальный шаг – ответственный, сакральный. Здесь не может быть конкуренции, практически нет публичной дискуссии и войны компроматов. Самое главное – смирение перед решением, с которым ты не согласен. Ты – блистательный боярин или властный полководец, глядевший в глаза гибели, а вот – приходится смиряться. Вдумаемся: насколько им труднее было гасить в себе вспышки честолюбия, чем нам в интернет-перебранках. Но мы разучились смиряться по-настоящему, не демонстративно, не кокетливо. Видите ли, мы голосим за правду. Так на пути к правовому государству уничтожается дух соборности.

Истинная Царская власть, по мнению Ивана Грозного, рождается «по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению». И это не блажь первого царя, это принцип самодержавной власти.

Избрание 1613 года было особенно ответственным, ведь четыреста лет назад честные представители земли русской не просто подтверждали верность новому самодержцу – выбирали династию. В случае с Борисом Годуновым и Василием Шуйским тоже можно говорить о выборах династии, но тогда не собирали столь представительных форумов. В результате Русь пострадала от тяжкой болезни – от самозванчества, которому, казалось, не будет конца после смерти последнего безукоризненно законного государя – Феодора Иоанновича.

За спиной избранного юноши стояла фигура его отца – который мог бы стать наследником Феодора Иоанновича, мог бы занять московский престол вместо Годунова. Об этом не забывали, это был веский аргумент в пользу Романовых. Не будь Феодор (Филарет) Романов монахом – вероятно, именно его бы избрали в крещенские дни 1613-го.

Его остросюжетная биография указывает на признаки некоторого обмирщения и политизации Церкви. Представьте себе: в сорок пять лет блистательный боярин Фёдор Никитич Романов и думать не думал о монашестве. Он служил воеводой, побывал псковским наместником, проявил себя как дипломат и считался соперником царя Бориса Годунова. Царь Борис и приказал постричь в монахи супругов Романовых – Фёдора и Ксению. Так и возник в далёком Свято-Троицком Сийском монастыре Филарет, воспринимавший в те годы своё монашеское служение, как ссылку, как карательную меру. Инокиню Марфу разлучили с мужем и детьми и отправили на берега Онежского озера. А их сыну Михаилу шёл тогда пятый год. «Жена моя бедная, жива ли? Одно мне и лихо, что жена и дети: как помянешь их, так словно кто рогатиною в сердце кольнёт!», — тосковал Филарет. Какое уж тут благолепие! Да и последующие события показали, что новоявленного монаха влекла большая политика. Через четыре года Филарета возвели в сан митрополита, он занял Ростовскую кафедру. Начиналась смута – время самозванцев, интервенции и междоусобных войн.

Не принято было вспоминать, что, находясь в плену у «Тушинского вора» — Лжедмитрия II – Филарет занял двойственную позицию. Окружение самозванца провозгласило его патриархом – при живом и не низложенном патриархе Гермогене, который не желал подчиняться Лжедмитрию. Впрочем, в глазах патриарха Гермогена Филарет оставался пленником самозванца, мучеником, который не по своей воле оказался среди тушинцев.

Филарета освободили из тушинского плена – и он тут же включился в политическую борьбу. Кто займёт московский престол? Самой очевидной кандидатурой представлялся польский королевич Владислав. Филарет не отвергал этот вариант, но требовал, чтобы прежде всего Владислав принял православие. Переговоры с поляками под Смоленском обернулись пленом – почти на десять лет.

Патриарх Филарет (в миру Феодор Никитич Романов; 1554 — 1633).

Только летом 1619 года он вернулся на Родину и стал не только законным патриархом, но и соправителем сына – царя Михаила Фёдоровича. Патриархом он был необычным – прирождённый политик, мирской деятель. Его называли «великим государем», к монашескому имени Филарет добавляли отчество – «Никитич».

В делах церковных он чувствовал себя неуверенно, но умел выбирать советчиков, умел «держать линию». И годы его патриаршества стали временем расцвета Церкви. Недолго оставалось до Раскола…

Судьба патриарха Филарета важна для понимания русской смуты и путей её преодоления, в ней отозвалось всё… Но вернёмся к избранию государя, участником которого Филарет мог быть только на расстоянии.

Число собравшихся в Москве «советных людей» превышало 800 человек, они представляли не менее 58 городов, впрочем, в избирательной грамоте было упомянуто лишь 277 таких представителей, а подписали ее всего 238 участников «обирания» Михаила Фёдоровича. А вращались в тогдашнем кремлёвском политическом вареве две тысячи человек.

Совет начал работу в Крещение, при огромном стечении народу, в Успенском соборе московского Кремля, после трёхдневного поста. Этот политический спектакль затянется. Но финал у него будет славный: первый Романов на московском престоле обеспечит возрождение царства. Четыреста лет назад началось возрождение Руси. С праздником!

Источник