Новые приключения неуловимого углекислого газа

Он от дедушки ушёл, он от бабушки ушёл… Но не смог уйти от технологических решений компании Toshiba! [звучит духоподъёмная музыка из сюиты Г. Свиридова “Время, вперёд!”]». Речь об углекислом газе (CO2), который образуется в результате практически любой промышленной деятельности, приближая предрекаемый учёными климатический апокалипсис из-за «парникового эффекта». В этот раз мы расскажем о технологиях, позволяющих не только «поймать» CO2 на выходе, но и превратить его во вторсырьё для сельского хозяйства, энергетики и даже для спасения климата планеты.

Собрались как-то француз, англичанин и швед

В 1824 году французский учёный Жозеф Фурье сравнил Землю с коробкой со стеклянной крышкой: когда солнечные лучи на неё падают, внутренняя поверхность коробки нагревается, так как тепло не может её покинуть. Под «крышкой» тут нужно понимать атмосферу, причём Фурье теоретически доказал, что климат на планете зависит именно от этой «крышки».

Спустя 35 лет английский физик Джон Тиндаль, вдохновившись недавними открытиями ледниковых периодов, исследовал влияние газов на тепловое излучение. На тот момент люди думали, что газы полностью проницаемы для теплового излучения. Учёный решил проверить эту гипотезу в лаборатории поочерёдно на основных атмосферных газах (кислород, азот, водород), и она получила подтверждение. Уже собираясь уходить, он остановил свой взгляд на совсем новом тогда лабораторном гаджете — горелке Бунзена. Она работала на угольном газе, который также называли «светильным», потому что его использовали в фонарях.

Горелка Бунзена работала на разных газовых смесях, состоящих в том числе из метана, монооксида углерода и водорода. Источник: Daderot / Wikimedia Commons

Проверив на теплопроводность каменноугольный газ, Тиндаль установил, что тот препятствует тепловому излучению, а затем выяснил, что и углекислый газ в сочетании с парами воды также его блокирует.

Хотя горелка Бунзена — один из плодов индустриальной революции — практически прямо «намекнула» Тиндалю на возможные последствия этой революции для климата, к определённым выводам удалось прийти только через полвека шведскому учёному Сванте Аррениусу — в 1896 году он вычислил, что снижение наполовину содержания углекислого газа в атмосфере могло привести к ледниковым периодам и, соответственно, сжигание ископаемого топлива на планете может дать обратный эффект.

Правда, на тот момент предположения Аррениуса казались фантастикой. К проблеме вернулись только в середине XX века, когда выбросы углекислого газа многократно превысили уровень XIX века. В 1960-е были впервые разработаны модели, доказывающие, что уже в XXI веке из-за углекислого газа в атмосфере температура на планете вырастет на несколько градусов.

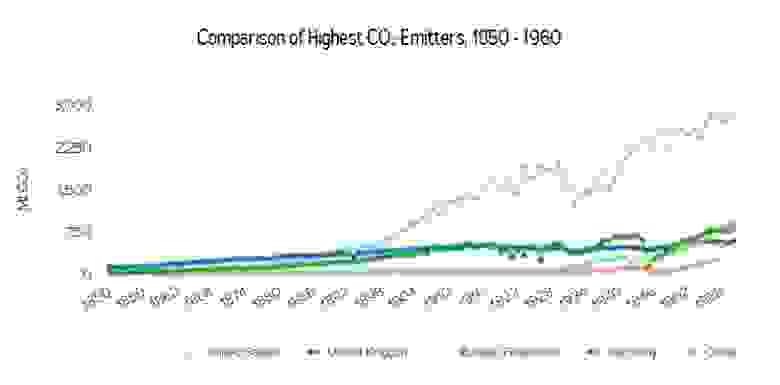

Рост выбросов двуокиси углерода — прямое следствие индустриализации в развитых странах, а затем — в СССР и Китае. Источник: CAIT Climate Data Explorer, World Resources Institute (WRI)

А пока учёные вели холивары о том, убьёт ли вышедший из-под контроля CO2 привычный нам климат и как именно он это сделает, нефтяники придумали УХУ — технологию улавливания и хранения углерода. В 1950-х углекислый газ начали использовать в месторождениях, где нефть трудно отделить от различных примесей: в отличие от других газов, CO2 хорошо растворяется в нефти и пластовой воде, что приводит к увеличению их объёма и выталкиванию остаточной подвижной нефти. В 1970-х учёные задумались об использовании двуокиси углерода, которая образуется при сгорании попутного газа в факелах. Так появилась технология повторного улавливания и хранения углерода (post-combustion capture). В наши дни её все чаще используют по экологическим соображениям, причём далеко не только в нефтедобыче. Как? Рассказываем на примере проектов Toshiba в Японии и США.

Абсорбируй это

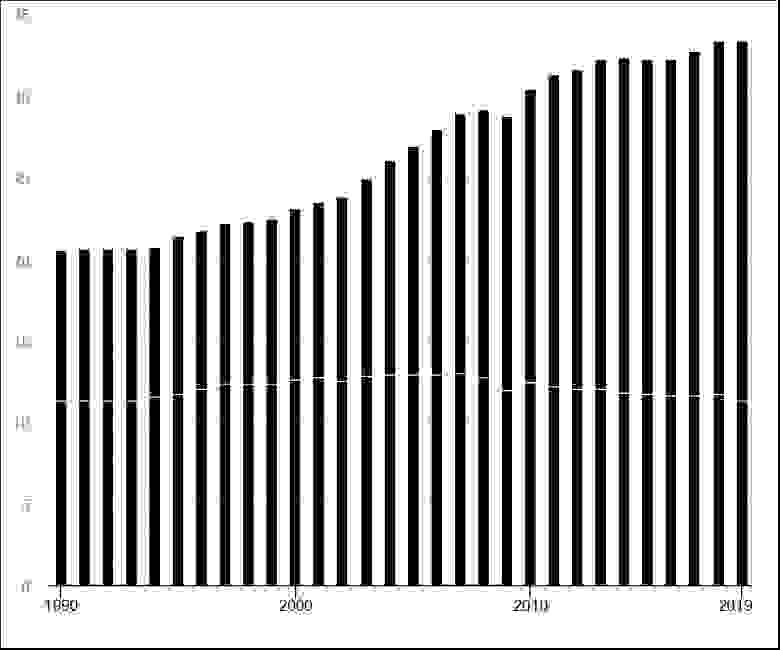

Далеко не все следуют примеру нефтяников и используют побочный углекислый газ. К примеру, тепловым электростанциям он просто не нужен, как и многим другим производствам, поэтому двуокись углерода попадает в атмосферу. По данным Международного энергетического агентства, в 2019 году общая масса выброса CO2, связанного с производством энергии, составила 33 млрд тонн.

Если в развитых странах выбросы CO2 в энергетике стагнировали (часть столбиков ниже белой черты), то в развивающихся только нарастали (выше белой черты). Источник: International Energy Agency (IEA)

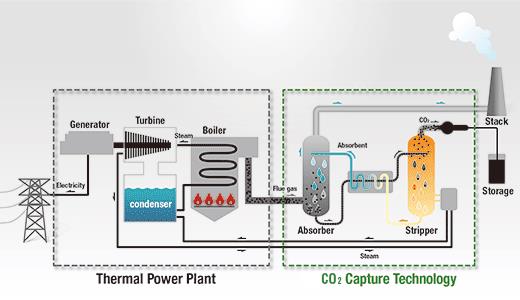

Чтобы уменьшить бесполезные выбросы и дать углекислому газу вторую жизнь, мы применяем технологию вторичного улавливания и хранения углерода. Она основана на химической абсорбции. Поскольку выбросы состоят из газовой смеси, чтобы поймать именно CO2, мы запускаем в абсорбер с «выхлопами» теплоэлектростанции водный раствор аминов. Он способен избирательно улавливать CO2 при определённой температуре и, наоборот, «отпускать» его при другой температуре в десорбере.

Таким способом «ловить» углекислый газ можно на разных типах станций: угольных, нефтяных, газовых. Источник: Toshiba Energy Systems & Solutions

В сентябре 2009 года Toshiba построила сепарирующую и улавливающую CO2 пилотную установку на электростанции Mikawa мощностью 50 МВт, расположенной в городе Омута (префектура Фукуока, Япония). Здесь захватывалось 10 тонн CO2 в сутки. Для компании Toshiba это было пилотным проектом, который позволил тонко настроить технологию улавливания углекислого газа в промышленном масштабе.

Всего в 35 километрах от электростанции Mikawa находится город Сага, который с 2013 года взял курс на минимизацию выбросов вредных веществ в атмосферу. Узнав о технологиях улавливания углерода на пилотной установке в Омуте, чиновники из Саги лично приехали за подробностями. И, впечатлившись увиденным, захотели использовать такую установку на мусоросжигательном заводе в своем городе.

Для этого технологию пришлось адаптировать, и Toshiba установила небольшую пробную систему улавливания от 10 до 20 кг CO2 в день из отработавшего газа, получившегося при сжигании мусора. Дальше в течение 8000 часов работы системы изучались возможности применения технологии, а также коммерческого использования улавливания CO2. В качестве абсорбента использовался щелочные амины, которые хорошо подошли для улавливания CO2 в газовой смеси, образованной сжиганием отходов, где двуокись углерода составляет всего 8–14%. Эта небольшая пробная система показала хорошие результаты, и в августе 2016 в коммерческую эксплуатацию был введён построенный Toshiba крупный технологический комплекс по улавливанию углерода.

На мусоросжигательном заводе в Саге ежедневно собирают 10 тонн CO2. Затем высокочистый углекислый газ отправляется на ферму для выращивания водорослей. Двуокись углерода со светом работают как удобрение, повышая урожайность в 2-3 раза. Источник: Toshiba Energy Systems & Solutions

Помимо этого, диоксид углерода применяется в пищевой промышленности (консервант Е290), производстве огнетушителей, а также как хладагента в морозильных установках и т. п. Таким образом, в Саге появился первый в мире мусоросжигательный завод, вредные выбросы которого удалось коммерциализировать. Но на этом мы не остановились, решив воплотить в жизнь экологическую концепцию, которая до сих пор считается фантастичной.

Биоэнергетика в хорошем смысле слова

Есть концепция очистки атмосферы от углекислого газа, которая называется «биоэнергетика со связыванием и хранением углерода» (по-английски Bio-Energy with Carbon Capture and Storage, BECCS). Не спешите хвататься за пистолет: экстрасенсорика и биополя здесь не причём — речь идёт только об экзотической вариации УХУ.

Предполагается, что можно снизить количество CO2 в атмосфере, действуя против этого газа на двух фронтах: с одной стороны, выращивать растения, абсорбирующие CO2 при фотосинтезе, с другой стороны, сжигать эти растения, а полученный при этом CO2 захоронить в глубинные пласты земной коры или преобразовывать во что-то полезное. К примеру, в удобрение для новой партии растений. Споры вокруг этой теории, пожалуй, идут даже более ожесточённые, чем о самом глобальном потеплении, поэтому вдаваться в их суть не будем, а лишь расскажем о нашем пробном проекте в этой «правильной» биоэнергетике.

Одновременно с работами в Саге проходила переоборудование теплоэлектростанции в Омуте. В 2017 году она была переведена с угля на биотопливо. В топку этой станции стали отправляться сотни тысяч тонн индонезийской скорлупы от ядер масличной пальмы, используемой для получения пальмового масла. Станция на биотопливе в Омуте станет первой в мире электростанцией, на которой будут применены технологии BECCS — она сможет улавливать более 500 тонн двуокиси углерода в сутки, т. е. более половины всех выбросов CO2 на станции.

То ли жидкость, а то ли виденье

Переработанный углекислый газ сам может стать источником энергии, причём экологически чистым. Для этого его необходимо довести до сверхкритического состояния, то есть до агрегатной формы вещества, при которой оно имеет свойства и газа, и жидкости. CO2 сравнительно легко перевести в такое состояние — для этого требуется температура 31 °С при давлении около 7,4 МПа (73 атм).

Хотя внешне сверхкритический CO2 напоминает жидкость, его правильно называть сверхкритическим флюидом (СКФ). Источник: YouTube-канал Flachzange1337

В 2018 году Toshiba вместе с американской компанией NET Power успешно испытала на электростанции мощностью 50 МВт в городе Ла-Порт (штат Техас, США) камеру сгорания коммерческого масштаба, призванную подтвердить работоспособность системы выработки энергии на основе сверхкритического флюида CO2. Турбину и камеру сгорания Toshiba разрабатывала с 2012 года.

Система выработки энергии на основе сверхкритического флюида CO2 работает на основе природного газа и отличается повышенной эффективностью (в сравнении с другими использующими природный газ системами), а также позволяет улавливать CO2 высокого давления, одновременно устраняя выбросы в атмосферу оксидов азота и других загрязнителей.

Работает это так: в камеру сгорания подаётся СКФ CO2, природный газ и кислород. Сжигая эту смесь, камера вырабатывает газообразное рабочее тело, состоящее в основном из двуокиси углерода и пара. Оно под высоким давлением и при высокой температуре передаётся в турбину, где вращает вал и вырабатывает электричество.

Затем отработавший в турбине газ охлаждается и распадается на две части — воду и CO2. Последний вновь сжимается и возвращается в камеру сгорания, начиная цикл заново. Излишки CO2 можно захоронить под землёй или передать внешним потребителем, а чистую воду — сбросить.

Схема работы установки с использованием сверхкритического флюида CO2. Источник: Toshiba Energy Systems & Solutions

Не дымите тут!

Итак, мы выяснили, что углекислый газ поддаётся вторичной обработке, после чего его можно направить на нужды сельского хозяйства, промышленности, энергетики. Соответственно, препятствуя его попаданию в атмосферу, мы не только снижаем парниковый эффект, но и получаем прибыль. Говоря проще, углекислый газ — это потенциальный источник дохода.

Где этого газа вырабатывается много? Например, в России: по данным нефтяной компании BP, в 2018 году Россия заняла четвёртое место в мире по выбросу парниковых газов (1,55 млрд тонн в год), уступив по этому показателю только Китаю, США и Индии и опередив на одну строчку Японию. Это ли не повод заняться «ловлей» CO2 в промышленных масштабах, когда цена на нефть ставит отрицательные рекорды?

Источник

Швейцарские ученые описали эффективный способ удаления из атмосферы и удержания углерода

Исследователи из Института Пауля Шеррера PSI и Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, как прямой захват углекислого газа (CO2) из воздуха может помочь эффективно удалить парниковые газы из атмосферы.

Они выяснили, что при тщательном планировании, например, в отношении местоположения, и обеспечении необходимой энергией CO2 можно удалить без вреда для климата.

Прямое улавливание и хранение углерода в воздухе (DACCS) — сравнительно новая технология удаления углекислого газа из атмосферы. Потенциально она позволит снизить парниковый эффект. Исследователи изучили, насколько эффективно технологию можно реализовать в различных конфигурациях. Для этого они проанализировали в общей сложности пять конфигураций для улавливания CO2 из воздуха и их использование в восьми разных локациях по всему миру. Общий итог: в зависимости от сочетания используемых технологий и конкретного местоположения CO2 может быть удален из воздуха с эффективностью до 97 %.

Чтобы отделить CO2 от атмосферы, воздух сначала пропускается через так называемый абсорбент с помощью вентиляторов. Это связывает углекислый газ до тех пор, пока не исчерпается его способность поглощать парниковый газ. Затем на второй, так называемой стадии десорбции, CO2 снова высвобождается из абсорбента. В зависимости от используемого вещества это происходит при сравнительно высоких температурах до 900 градусов по Цельсию, либо при довольно низких температурах, около 100 градусов по Цельсию. Но помимо энергии, необходимой для производства и установки оборудования, работа вентиляторов и выработка необходимого тепла, опять же, приводят к выбросам парниковых газов.

«Использование этой технологии имеет смысл только в том случае, если данные выбросы значительно ниже, чем количество СО2, которое она помогает удерживать», — говорит Том Терлоу, который проводит исследования в Лаборатории анализа энергетических систем PSI и является первым автором исследования.

Исследователи сосредоточили свое внимание на системе швейцарской компании Climeworks, которая работает с низкотемпературным процессом. Они проанализировали использование этой технологии в восьми странах по всему миру: в Чили, Греции, Иордании, Мексике, Испании, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Для каждого местоположения были рассчитаны общие выбросы парниковых газов за весь жизненный цикл завода. Исследователи сравнили эффективность процесса, когда необходимое электричество вырабатывается за счет солнечной энергии или поступает из существующей электросети. В качестве источников необходимой тепловой энергии они брали солнечные тепловые станции, отходящее тепло промышленных процессов или тепловые насосы. Для исследования было составлено пять различных схем улавливания атмосферного CO2 для каждого из восьми участков. Результаты показали, что эффективность удаления парниковых газов в разных системах составляет от 9 до 97 %.

«Технологии улавливания CO2 просто дополняют общую стратегию декарбонизации и не могут ее заменить», — подчеркивает Кристиан Бауэр, ученый из Лаборатории анализа энергетических систем и соавтор книги. изучение. «Однако они могут быть полезны в достижении целей, определенных в Парижском соглашении об изменении климата, потому что определенных выбросов, например, от сельского хозяйства, избежать невозможно».

Источник