- Размножение лягушек и уход за ними

- Брачные игры

- Голос

- Ухаживание

- Оплодотворение или как размножаются лягушки

- Оплодотворение, происходящее внешне

- Оплодотворение, происходящее внутри

- Соитие — амплексус

- Виды амплексуса

- Головастик и его развитие

- Зелёная лягушка

- Общая характеристика

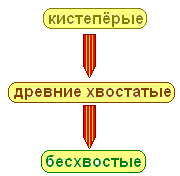

- Происхождение Земноводных

- Внешнее строение

- Внутреннее строение

- Пищеварительная система

- Дыхательная система

- Кровеносная система

- Выделительная система

- Нервная система

- Обмен веществ

- Органы чувств

- Размножение

- Развитие

Размножение лягушек и уход за ними

Брачные игры

Голос

Большинство самцов жаб и лягушек привлекают самок своего вида голосом, а именно кваканьем, которое у разных видов различное: у одного вида похожее на «трель» сверчка, а у другого — на привычное «ква-ква». Голоса самцов вы можете без труда найти в интернете. Громкий голос на водоеме принадлежит самцам, а у самок голос очень тихий или отсутствует вовсе.

Ухаживание

Самцы многих видов лягушек, например, древолазов тропических, в брачное время меняют свой цвет, становятся черными. У самцов, в отличие от самок, глаза крупнее, лучше развиты органы чувств и увеличен мозг соответственно, а передние лапы украшают мозоли так называемые брачные, которые необходимы для спаривания, чтобы избранница не смогла убежать.

Внимание самок можно привлечь и различными движениями. Colostethus trinitatis просто на ветке ритмично подпрыгивают, а Colostethus palmatus становятся в изысканные позы, увидев на горизонте самку, а другие виды, обитающие у водопадов, умудряются помахивать самкам лапками.

Самцы Colostethus collaris выполняют в период ухаживания танец. Самец подползает к самке и квакает громче и быстрее, затем отползает, раскачивается и подпрыгивает, при этом замирая на задних лапах в вертикальном положении. Если самку представление не впечатлило, она поднимает голову, показывая свое яркое желтое горло, это отваживает самца. Если же самке танец самца понравился, то она наблюдает за красивым танцем, переползая в разные места, чтобы получше видеть игру самца.

У древолазов золотых, наоборот, самки борются за самцов. Найдя самца, который квакает, самка хлопает задними лапами по его телу и кладет передние лапы на него, также может тереться своей головой о подбородок самца. Самец с меньшим пылом отвечает тем же, но не всегда. Было зафиксировано множество случаев, когда у этого вида амфибий возникали драки как между самками, так и самцами за понравившегося партнера.

Оплодотворение или как размножаются лягушки

Оплодотворение, происходящее внешне

Чаще всего у лягушек встречается этот вид оплодотворения. Более мелкий самец крепко обхватывает передними лапами самку и оплодотворяет выметающую самкой икру. Самец обхватывает самку позой амплексус, которая бывает трех вариантов.

- За передними лапами самки самец производит обхват (лягушки остромордые)

- Самец обхватывает самку перед задними конечностями (скафиопусы, чесночницы)

- Происходит обхват самки за шею (древолазы).

Оплодотворение, происходящее внутри

У хвостатых самцов лягушек рода Ascaphus truei, есть специфический орган для размножения.

В период размножения у самцов довольно часто на передних лапах образовываются специфические брачные шероховатые мозоли. С помощью этих мозолей самец держится на скользком теле самки. Интересный факт: например, у обыкновенной жабы (Bufo bufo), самец залазит на самку далеко от водоема и катается на ней несколько сотен метров. А некоторые самцы могут ездить на самке после завершения процесса спаривания, ожидая, пока самка сформирует гнездо и отложит в него икринки.

Если процесс спаривания протекает в воде, самец может удерживать выметанную икру самкой, поджимая задние лапы, чтобы успеть оплодотворить икринки (вид — Bufo boreas). Довольно часто самцы могут перепутать и залезть на самцов, которым явно это не нравится. «Жертва» воспроизводит специфический звук и вибрацию туловища, а именно задней части, и вынуждает слезть с себя. Также ведут себя и самки в окончании процесса оплодотворения, хотя иногда самец может сам отпустить самку, когда почувствует, что ее брюшко стало мягким и опустело. Довольно часто самки активно стряхивают с себя самцов, которые ленятся слазить, переворачиваясь набок и вытягивая задние конечности.

Соитие — амплексус

Виды амплексуса

Лягушки откладывают икринки, как рыбы, так как у икры (яиц) и у зародышей отсутствует приспособления для развития на суше (анамния). Различные виды амфибий откладывают икру в удивительные места:

в норы, склон которых сходит в воду. Когда вылупляется головастик, то он скатывается в воду, где протекает дальнейшее его развитие;

- самка с собранной слизи со своей кожи формирует гнезда или комки, прикрепляет затем гнездо к листьям, которые висят над водоемом;

- некоторые каждую икринку заворачивают в отдельный лист дерева или тростника, висящего над водой;

- самка вида Hylambates brevirostris вообще вынашивает икринки у себя во рту. Самцы вида ринодермы Дарвина имеют специальные мешочки в горле, где и вынашивают отложенную самкой икру;

- в засушливой местности обитают узкоротые лягушки, которые откладывают икринки в сырую почву, где затем происходит развитие головастика, и на сушу уже выползает сформированная амфибия;

- самки рода пипы носят икринки на себе. После оплодотворения икры самец своим брюшком вдавливает их в спинку самки, укладывая при этом икринки рядами. Икринки, которые прилипли к растениям или ко дну водоема, не могут развиваться и погибают. Они выживают лишь на спине у самки. Спустя пару часов после откладки у самки на спине образуется пористая серая масса, в которую утапливается икра, затем самка линяет;

- некоторые виды самок из собственной слизи формируют кольцевые валы;

- у некоторых видов лягушек в складках кожи на спине образуется так называемая выводковая сумка, где амфибия носит икринки;

- некоторые австралийские виды лягушек в желудке вынашивают икринки и головастиков. На период вынашивания в желудке с помощью простагландина отключается функция вырабатывания желудочного сока.

После откладки яиц большинство самок покидают свою кладку, а также нерестовые воды, и уходят на свои места обычного обитания.

Яйца обычно самки окружают большим слоем студенистого вещества. Оболочка для яиц играет большую роль, так как яйцо предохраняется от высыхания, от повреждений, а главное — она предохраняет его от поедания хищниками.

После откладки, спустя некоторое время, оболочка у икринок разбухает и формируется в прозрачный студенистый слой, внутри которого проглядывается яйцо. Верхняя половина яйца темная, а нижняя -наоборот, светлая. Темная часть сильнее нагревается, так как эффективней использует лучи солнца. У многих видов амфибий комки икры всплывают на поверхность водоема, где вода намного теплее.

Низкая температура воды задерживает развитие зародыша. Если теплая погода, яйцо делится многократно и формируется в многоклеточный зародыш. Спустя две недели из икринки выходит головастик — личинка лягушки.

Головастик и его развитие

К этому времени у головастиков уже видны туловище, голова, хвост.

Голова у головастика большая, отсутствуют конечности, хвостовое окончание туловища играет роль плавника, также наблюдается боковая линия, а возле рта находится присоска (по присоске можно идентифицировать род головастика). Спустя два дня щель по краям рта обрастает некоторым подобием птичьего клюва, который выполняет функцию кусачек, когда головастик производит кормление. У головастиков есть жабры с жаберными отверстиями. В начале развития они внешние, но в процессе развития видоизменяются и прикрепляются к жаберным дугам, которые находятся в области глотки, при этом функционируют уже как обычные внутренние жабры. У головастика двухкамерное сердце и один круг кровообращения.

По анатомии головастик на начале развития близок к рыбам, а повзрослев, он уже имеет сходство с видом пресмыкающихся.

Через два-три месяца у головастиков отрастают задние, а затем и передние лапы, а хвост сначала укорачивается, а потом отпадает. Развиваются при этом и легкие. Сформировавшись для дыхания на суше, головастик начинает свой подъем к поверхности водоема, чтобы заглотнуть воздух. Изменения и рост зависят во многом от жаркой погоды.

Головастики сначала питаются преимущественно пищей растительного происхождения, но потом понемногу переходят к пище животного вида. Сформировавшийся лягушонок может выбираться на берег, если это вид сухопутный, или дальше остается обитать в воде, если это водный вид. Выбравшиеся на сушу лягушата – это сеголетки. Амфибии, откладывающие на суше икру, иногда переходят к развитию без процесса метаморфоза, то есть через прямое развитие. Процесс развития занимает около двух – трех месяцев, от начала откладывания икринок до конца развития головастика в полноценную лягушку.

Способности к размножению у детенышей достигается примерно на третьем году жизни.

После процесса размножения зеленые лягушки остаются в воде или держатся на берегу поблизости водоема, тогда как бурые уходят на сушу из водоема. Поведение амфибий во многом определяется влажностью. В жаркую сухую погоду бурые лягушки в основном малозаметны, так как они прячутся от лучей солнца. Зато после заката наступает у них время охоты. Поскольку зеленый вид лягушки живет в воде или около нее, то они охотятся и в светлое время суток.

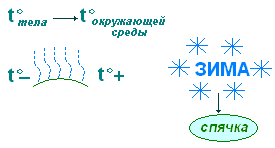

С наступлением холодного периода года бурые лягушки перемещаются к водоему. Когда температура воды станет выше температуры воздуха, бурые и зеленые лягушки погружаются на дно водоема на весь период зимних холодов.

Источник

Зелёная лягушка

| Царство | Животные |

| Подцарство | Многоклеточные |

| Тип | Хордовые |

| Класс | Земноводные |

| Род | Лягушки |

Общая характеристика

Продолжительность жизни — 5 (18) лет (лягушка-бык до 16 лет; жаба до 36 лет).

Среда обитания — болото, влажные леса, луга, в воде.

Поведение — в сухую погоду прячутся, в пасмурную — охотятся.

Питаются — насекомыми (жуками); пауками, наземными брюхоногими моллюсками, мальками рыб.

Активность в тёплое время суток (года).

Происхождение Земноводных

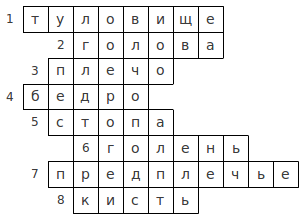

Внешнее строение

Лягушка живёт в водоёмах или на их берегу. Её плоская широкая голова плавно переходит в короткое туловище с редуцированным хвостом. Слизь, выделяемая кожными железами, не только обеспечивает участие кожи в газообмене, но и защищает её от микроорганизмов.

Скелет состоит из позвоночника, черепа и скелета конечностей.

Внутреннее строение

Взрослые земноводные — хищники, питаются различными насекомыми и другими беспозвоночными животными, некоторые водные амфибии ловят мелких позвоночных.

Пищеварительная система

Пищеварительная система начинается большой ротоглоточной полостью, не дне которой передним концом прикреплён язык. При ловле добычи язык выбрасывается изо рта, и жертва прилипает к нему. В ротоглоточную полость открываются потоки слюнных желёз. Их секрет увлажняет полость и пищу, облегчает проглатывание добычи. На верхней челюсти находятся мелкие конические зубы, которые служат лишь для удержания добычи. Смоченная слюной пища попадает в пищевод, а затем в желудок. Железистые клетки стенок желудка выделяют фермент пепсин, который активен в кислой среде (в желудке выделяется и соляная кислота).

Частично переваренная пища перемещается в двенадцатипёрстную кишку, в которую впадает желчный проток печени. В желчный проток изливается и секрет поджелудочной железы. Двенадцатипёрстная кишка незаметно переходит в тонкую кишку, где происходит всасывание питательных веществ. Непереваренные остатки пищи попадают в широкую прямую кишку и через клоаку выводятся наружу.

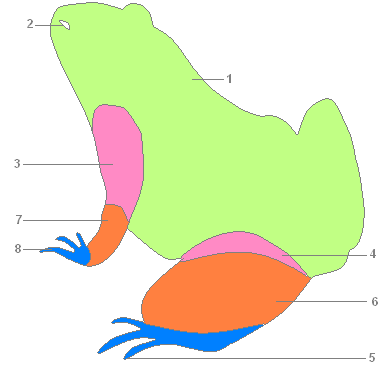

Дыхательная система

Лягушка дышит лёгкими и через кожу. На стенках парных мешковидных лёгких имеется разветвлённая сеть кровеносных сосудов. Когда лягушка открывает ноздри и опускает дно ротоглоточной полости, в последнюю поступает воздух.

Потом ноздри закрываются клапанами, дно ротоглоточной полости поднимается, и воздух проходит в лёгкие. Выдох происходит благодаря действию брюшных мышц и спаданию легочных стенок.

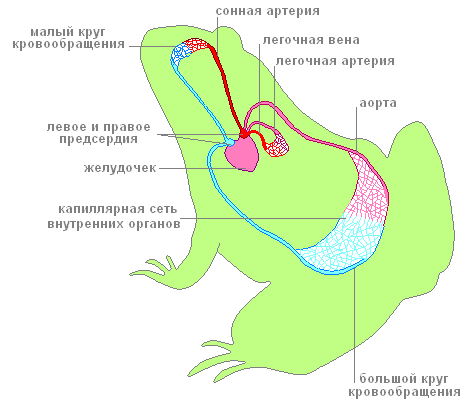

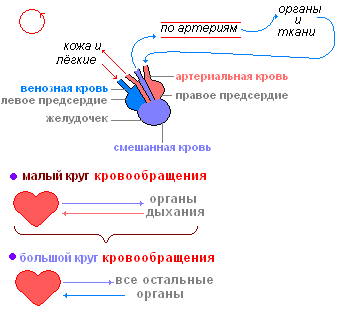

Кровеносная система

Сердце взрослых земноводных трёхкамерное — два предсердия и один желудочек. От желудочка отходит артериальный конус с продольным спиральным клапаном внутри, который распределяет в разные сосуды артериальную и смешанную кровь. В правое предсердие поступает венозная кровь от внутренних органов и артериальная кровь от кожи, т.е. здесь собирается смешанная кровь. В левое предсердие поступает артериальная кровь из лёгких. Оба предсердия сокращаются одновременно и кровь из них поступает в желудочек. Благодаря продольному клапану в артериальном конусе венозная кровь поступает в лёгкие и кожу, смешанная — во все органы и части тела, кроме головы, артериальная — к головному мозгу и другим органам головы.

У земноводных два круга кровообращения, но они полностью не разобщены благодаря единственному желудочку. В большом круге кровь от желудочка течёт во все органы, а из них по венам возвращается в правое предсердие. В малом круге кровь течёт от желудочка к лёгким и коже, а из них, обогащённая кислородом, возвращается в левое предсердие.

Выделительная система

Выделительная система представлена двумя почками, расположенными по бокам крестцового позвонка. В почках имеются клубочки, в которых из крови отфильтровываются вредные продукты распада и некоторые ценные вещества. Во время стока по почечным канальцам ценные соединения снова всасываются, а моча поступает по двум мочеточникам в клоаку и оттуда в мочевой пузырь. После наполнения мочевого пузыря мышцы его стенок сокращаются, моча выводится в клоаку и выбрасывается наружу.

Нервная система

Головной мозг имеет те же отделы, что и у рыб. Более развит передний мозг, разделившийся на два полушария.

Мозжечок мал, что объясняется малоподвижным образом жизни и однообразием движений.

На глазах у взрослых земноводных развиты подвижные веки (верхние и нижние) и мигательная перепонка, они защищают роговицу от высыхания и загрязнения.

Обмен веществ

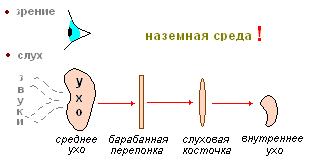

Органы чувств

Органы чувств сложнее, чем у рыб; они обеспечивают ориентировку земноводных в воде и на суше. У обитающих в воде взрослых земноводных развиты органы боковой линии, они рассеяны на поверхности кожи, особенно многочисленны на голове. В эпидермальном слое кожи имеются температурные, болевые и осязательные рецепторы. Орган обоняния представлены парными обонятельными мешками, которые открываются наружу парными наружными ноздрями, а в ротоглоточную полость — внутренними ноздрями. Часть стенок обонятельных мешков выстланы обонятельным эпителием. Органы обоняния работают только в воздушной среде, в воде наружные ноздри закрыты. Органы обоняния у земноводных и высших хордовых входят в состав дыхательных путей.

Роговица глаза выпуклая, хрусталик имеет форму двояковыпуклой линзы. В сетчатке есть палочки и колбочки. У многих земноводных развито цветное зрение.

В органах слуха кроме внутреннего уха развито среднее ухо. В нём находится аппарат, усиливающий звуковые колебания. Наружное отверстие полости среднего уха затянуто упругой барабанной перепонкой. В полости находится слуховая косточка. Полость среднего уха соединена узким каналом с ротовой полостью.

Размножение

Яичники и семенники земноводных и рыб сходны. Наружное оплодотворение происходит в воде. Половые железы парные. Парные яйцеводы впадают в клоаку, семявыносящие канальцы — в мочеточники. Лягушки размножаются весной на третьем году жизни.

Самец закрепляется на спине у самки, плотно обхватив её передними лапами. Утолщения на внутренних пальцах помогают сцепить лапки так, чтобы не упустить самку в течение нескольких дней. За это время самка выделяет до 3 000 икринок, а самец немедленно поливает их молоками. В результате оплодотворяются почти все икринки, и никому из земноводных не приходится метать их миллионами, как это часто бывает у рыб, поэтому икринки могут быть крупнее, а значит, в каждой — больше запасов.

Икринки покрыты слизистой оболочкой, которая в воде сильно разбухает. Оболочки, как линзы, собирают лучи солнца и на несколько градусов нагревают икру, ускоряя её развитие.

Развитие

Оплодотворённая икра развивается в течение 7-15 дней. Верхняя, тёмная часть икринки постепенно превращается в голову и хвост зародыша, а нижняя светлая — в брюшко. В нём находится желточный мешок с питательными веществами, который постепенно уменьшается. Через 8-15 дней из оболочки икринки выходит личинка — головастик.

Головастик сильно отличается строением от взрослых животных. Он похож на рыбку не только внешне, но и по внутреннему строению. Для движения служит хвостовой плавник, для дыхания — ветвистые наружные жабры. Роговыми скребками вокруг рта головастик добывает растительную пищу. Боковая линия помогает ориентироваться.

Вскоре наружные жабры исчезают, их заменяют жаберные щели с лепестками, прикрытые кожной складкой. На этой стадии у головастика двухкамерное сердце и один круг кровообращения. Кислород поступает в кровь из жабр по трём передним дугам жаберных артерий, а также по кожной вене — с обширной поверхности хвоста. Основной продукт выделения как у рыб — аммиак.

Сравнение строения личинок и взрослых лягушек

| Признак | Личинка (головастик) | Взрослое животное |

| Форма тела | Рыбообразная, с зачатками конечностей, хвост с плавательной перепонкой | Тело укороченное, развиты две пары конечностей, хвоста нет |

| Способ передвижения | Плавание с помощью хвоста | Прыжки, плавание с помощью задних конечностей |

| Дыхание | Жаберное (жабры вначале наружные, затем внутренние) | Легочное и кожное |

| Кровеносная система | Сердце двухкамерное, один круг кровообращения | Сердце трёхкамерное, два круга кровообращения |

| Органы чувств | Развиты органы боковой линии, на глазах нет век | Нет органов боковой линии, на глазах развиты веки |

| Челюсти и способ питания | Питаются преимущественно растительной пищей (водорослями и др.), на челюстях у них развиты роговые пластинки, которые соскребают мягкие растительные ткани вместе с находящимися на них одноклеточными и другими мелкими беспозвоночными. | Роговых пластинок на челюстях нет, липким языком захватывает насекомых, моллюсков, червей, мальков рыб. |

| Образ жизни | Водный | Наземный, полуводный |

Через несколько недель начинается метаморфоз — превращение водной личинки в лягушонка, приспособленного к жизни на суше. Жабры зарастают, боковая линия исчезает, хвост постепенно укорачивается. Появляются конечности, из выпячиваний кишки формируются лёгкие, из четвёртой (задней) жаберной артерии — лёгочной круг кровообращения. и так далее, в соответствии с основными этапами эволюции земноводных. Отслужившие органы не «отваливаются» и не пропадают зря. Они разбираются на молекулы и уносятся кровью туда, где могут быть использованы для «строительства» новых органов. Через два-три месяца головастик превращается в лягушку.

Источник

в норы, склон которых сходит в воду. Когда вылупляется головастик, то он скатывается в воду, где протекает дальнейшее его развитие;

в норы, склон которых сходит в воду. Когда вылупляется головастик, то он скатывается в воду, где протекает дальнейшее его развитие;