Каким способом размножаются голосеменные

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (PINOPHYTA ИЛИ GYMNOSPERMAE)

Строение и размножение голосеменных (на примере сосны). Распространение хвойных, их значение в природе, в народном хозяйстве.

шли по линии дальнейшего развития спорофита и редукции гаметофита. Для семенных растений важнейшим эволюционным приобретением является внутреннее оплодотворение. Гаметофиты этих растений резко редуцируются. Женский гаметофит и образуемые им гаметы (яйцеклетки) не покидают мегаспорангия и остаются на материнском растении (спорофите). Крайне редуцированный мужской гаметофит помещается в пыльцевом зерне. Очень важно, что процесс оплодотворения не зависит теперь от наличия капельно-жидкой водной среды.

Единицей размножения у семенных растений, как видно из названия, служат семена. Семена, в отличие от спор, имеют не только вполне сформированный зародыш будущего спорофита, но и запасные питательные вещества, необходимые на первых этапах его развития. Плотные оболочки предохраняют семя от неблагоприятных природных факторов, губительных для большинства спор.

Семенные растения существенно отличаются от споровых тем, что: 1) Производят семена; 2) Имеют внутреннее оплодотворение; 3) Развитие зародыша происходит внутри семязачатка.

Это главные биологические преимущества семенных растений, давшие им возможность приспособиться к наземным условиям и достигнуть более высокого развития, чем бессеменные высшие растения.

Таким образом, успешным завоеванием суши семенные растения в значительной мере обязаны двум ароморфозам (морфофизиологическим прогрессивным изменениям организмов) – возникновению семени и пыльцевой трубки, определившим редукцию полового поколения (гаплоидного гаметофита) при дальнейшем совершенствовании бесполого поколения (диплоидного спорофита).

1. Структура отдела: Современных голосеменных насчитывается около 700 видов. Отдел включает шесть классов, два из которых вымерли, а из оставшихся наиболее многочисленная группа – хвойные (Pinopsida) – 50 родов, 550 видов.

Расцвет хвойных приходится на юрский период. Хвойные — вечнозеленые растения, за исключением лиственницы и метасеквойи. Из них сосны – 90 видов, наверное, самые известные.

2. Распространение : Голосеменные — очень древние растения. Остатки их ископаемых находят в слоях девонского периода палеозойской эры (350 млн.лет назад). В настоящее время, несмотря на относительно небольшое число видов, голосеменные широко распространены, особенно в северном полушарии, где они образуют большие массивы хвойных лесов, называемые тайгой. На обширных пространствах Северной Евразии и Северной Америки они образуют леса, часто представлены доминированием одного вида. Наибольшее число видов сосны, пихты, ели и лиственницы сосредоточено близ побережья Тихого океана, особенно в Китае. В южном полушарии хвойные наиболее обильны в умеренных областях Новой Зеландии, Австралии и Южной Америки.

3. Жизненные формы : Доминирует спорофит, бесполое поколение – листостебельное растение. В настоящее время голосеменные — это преимущественно деревья, кустарники, древовидные лианы и даже эпифиты с моноподиальным ветвлением. Травы были представлены лишь одним достоверно известным видом — вильямсониеллой (из беннитовых). Среди хвойных встречаются гиганты растительного мира. Например, секвойя вечнозеленая (Калифорния США) достигает 117 м в высоту при толщине ствола 11 м; мамонтово дерево — толщина ствола до 12 м и возраст до 4000 лет; болотный кипарис — толщина ствола до 16 м. Рекорд долгожительства установила сосна долговечная, найденная в Восточной Неваде (США), ее возраст приблизительно 4900 лет.

4. Корневая система : Зародышевый первичный корень превращается, как правило, в мощный стержневой и функционирует всю жизнь. Часто развиваются две формы корней: обычно удлиненные и сильно ветвисто-укороченные. Именно последние представляют собой микоризу. Корневые волоски локализованы в узкой зоне. Придаточные корни встречаются очень редко (у примитивных представителей).

5. Листья: у голосеменных сильно варьируют по числу, размерам и строению. Форма листьев может быть игловидная (можжевельник, ель, сосна, лиственница), чешуйчатая (туя, кипарис). Игольчатые листья могут быть расположены в мутовках по одному (ель) или по два- восемь (сосны), на стебле располагаются по спирали, чешуевидные — супротивно. То что мы видим у сосны, в виде пучка хвоинок, окруженных чешуевидными листьями, — укороченные побеги (брахибласты). В строении листьев наблюдается ряд приспособлений для уменьшения испарения: форма листа, толстая кутикула, погруженные устьица, которые в холодное время года запаяны смолой. Большинство голосеменных — вечнозеленые растения. Хвоя у сосны сменяется через 3-4 года (исключение – листопадная лиственница). Но у сосны остистой (Pinus longaeva) может сохранять фотосинтетическую активность до 45 лет! У хвойных мощно развита вторичная ксилема (древесина), состоящая на 90-95% из трахеид. Кора и сердцевина развиты слабо. У многих хвойных в коре, древесине и листьях есть смоляные ходы, содержащие эфирное масло, смолы, бальзамы.

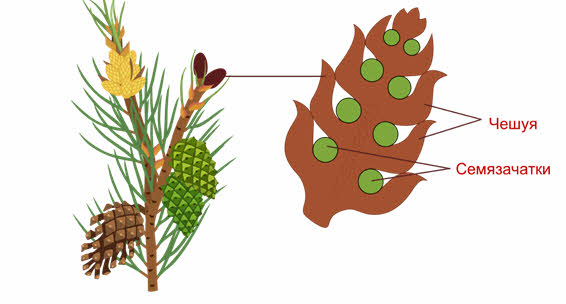

6. Спорангии : Специализированными органами, на которых развиваются спорангии являются шишки, состоящие из оси и чешуй. На чешуях женской шишки сверху (фото 1) мегаспорангии — семязачатки, а в них яйцеклетка. На чешуях мужской шишки (микроспорофиллах — редуцированных спороносных листьях, которые можно рассматривать как гомологи тычинок покрытосеменных) снизу (фото 2) – микроспорангии — пыльники, а в них пыльцевые зерна. Хвойные — растения однодомные (реже двудомные). Например, сосна — растение однодомное, мужские и женские шишки образуются на одном растении. В типичном случае она достигает высоты 50 м и живет до 400 лет. Спорообразование происходит на 30-40-м году жизни, но бывает и раньше. Спорофиллы собраны в шишки двух видов, резко различающихся между собой: мужские представлены метельчатыми «соцветиями», женские — одиночные.

Мужская шишка, имеющая эллипсовидную форму длиной 4-5 см, диаметром 3-4 см, образуется в пазухе чешуйки на месте укороченного побега и представляет собой побег с хорошо развитой осью (стержнем), на которой спирально расположены микроспорофиллы — редуцированные спороносные листья. Их можно рассматривать как гомологи тычинок покрытосеменных. На микроспорофиллах с нижней стороны формируются микроспорангии (пыльники).

Женские шишки образуются на верхушках молодых побегов, они больше по размерам и сложно устроены. На главной оси в пазухах кроющих чешуек образуются толстые чешуи с двумя семязачатками на верхней стороне. Эти чешуи называют семенными. Женская шишка — это группа метаморфизированных укороченных боковых побегов, находящихся на общей оси.

7. Споры: Голосеменные – разноспоровые растения.

а) Внутри микроспорангия на мужской шишке к осени образуется большое количество микроспороцитов — материнских клеток микроспор (2). Весной они редукционно делятся и образуют гаплоидные микроспоры (из каждой диплоидной материнской клетки образуется четыре гаплоидных микроспоры). Каждая микроспора одета оболочкой — спородермой, которая состоит из наружной экзины, представляющей собой особое стойкое высокомолекулярное вещество — спорополлинин и может не только выдерживать крайние температурные и химические воздействия, но и способна сохраняться миллионы лет в геологических отложениях. Очень часто эта оболочка несет специальные выросты и скульптурные утолщения. Внутренняя оболочка интина представляет тонкую пленку из целлюлозы и пектина, облегающую содержимое микроспоры. Оболочки отстают друг от друга и образуют т.о. два воздушных мешка. Количество микроспор, образующихся на одном растении, очень велико.

а) мужской гаметофит (пыльца сосны)

б) женский гаметофит (эндосперм — n)

б) Молодой семязачаток сосны состоит из нуцеллуса и одного интегумента. Нуцеллус по сути и есть семязачаток. В средней части семязачатка (нуцеллуса) обособляется одна крупная материнская клетка мегаспоры, которая (напомню) делится мейотически и образует четыре гаплоидные мегаспоры; три из них дегенерируют, а одна оставшаяся многократно делится митотически, без цитокинеза. Ядра располагаются в постенном слое, а затем происходит свободное образованияе клеток. Так образуется многоклеточный женский гаметофит (называемый у голосеменных первичным эндоспермом). Т.о. образование из мегаспоры женского гаметофита происходит на самом спорофите.

Прорастание микроспор происходит в микроспорангии с последующим развитием редуцированного гаметофита. Покровы микроспоры остаются покровами пыльцы — мужского гаметофита. Сначала отделяются 2 проталлиальные клетки. После первого деления проталлиальные клетки оттесняются к стенке пыльцевого зерна и разрушаются. Оставшаяся клетка делится на вегетативную и антеридиальную. После созревания пыльцы микроспорангии вскрываются, и пыльца высыпается наружу. Воздушные мешки облегчают перенос пыльцы ветром. Дальнейшее развитие мужского гаметофита происходит уже после опыления на женских шишках внутри семязачатка. Таким образом, мужские гаметофиты сосны уже полностью лишены антеридиев.

В женской шишке внутри семязачатка на многоклеточном женском гаметофите из двух наружных клеток (вблизи пыльцевхода) образуются два сильно редуцированных архегония, в которых хорошо развиты лишь яйцеклетки. Над ними располагаются мелкие клетки шейки и брюшная канальцевая клетка, которая незадолго до оплодотворения разрушается.

Оплодотворение может произойти только спустя 20 месяцев после образования семязачатка. Оплодотворению предшествует опыление — перенос ветром по воздуху пыльцы к семязачаткам. Оплодотворение у сосны не связано с капельножидкой средой — спермий доставляется к яйцеклетке с помощью пыльцевой трубки. При опылении пыльца попадает на семязачатки, расположенные открыто на женской шишке и прилипает к пыльцевходу благодаря клейкой жидкости выделяемой им, а затем через пыльцевход (микропиле) при испарении жидкости втягивается в пыльцевую камеру. Шишка зеленеет, чешуи срастаются, деревенеют. Пыльца же остаётся в состоянии покоя до следующего лета, когда она начинает прорастать. Экзина лопается, а интина окружает образующуюся из вегетативной клетки пыльцевого зерна пыльцевую трубку, которая доносит спермии до архегониев, где один из них сливается с яйцеклеткой. Происходит это следующим образом: после опыления чешуйки женской шишки смыкаются, зеленеют, срастаются, деревенеют, а мужской гаметофит продолжает свое развитие на мегаспорангии. При прорастании мужского гаметофита в направлении архегония вегетативная клетка развивается в пыльцевую трубку, а антеридиальная образует две клетки: клетку-ножку и сперматогенную клетку. Они перемещаются в пыльцевую трубку и по ней достигают архегония. Из ядра сперматогенной клетки непосредственно перед оплодотворением образуются мужские гаметы, лишенные жгутиков. По достижении яйцеклетки пыльцевая трубка разрушается, и один из спермиев сливается с яйцеклеткой, а другой с остатками вегетативной клетки и клетки-ножки, отмирают.

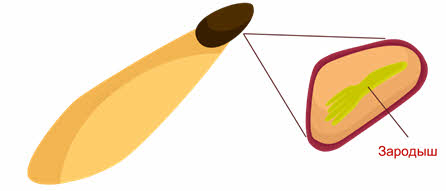

12. Зародыш : Из оплодотворенной яйцеклетки — зиготы (2n) развивается зародыш, снабженный питающей его гаплоидной тканью женского гаметофита ( n ) (эндоспермом), окруженный покровом семязачатка (2 n) — СЕМЯ.

Зародыш сосны состоит из подвеска (образование с помощью которого зародыш прикрепляется к оболочке зародышевого мешка), корешка, гипокотиля, 3-15 семядолей и верхушечных меристем (корневой и побеговой).

У растений различают два основных способа размножения — половое и бесполое. Одним из видов бесполого размножения является спорообразование. При спорообразовании из состава материнского организма выделяется специализированная клетка — спора, которая служит для размножения и расселения растений. Спора прорастает без предварительного слияния с какой-либо другой клеткой. У всех высших растений споры образуются в результате мейоза, т.е. имеют гаплоидный набор хромосом. Различают микро- и мегаспоры, развивающиеся соответственно в микро- и мегаспорангиях. У семенных растений микро- и мегаспоры утратили функцию расселения, но их образование остается необходимым этапом цикла воспроизводства. Одна из общих закономерностей, присущих размножению растений, — смена в их жизненном цикле бесполого и полового поколений, т.е. чередование поколений.

Подводя итог сказанному, следует еще раз отметить, что у сосны шишки закладываются в начале зимы, опыление происходит весной, оплодотворение — на следующий год. Созревание женских шишек и опадение семян завершается в течение следующей осени. Отсюда, жизненный цикл женской шишки сосны охватывает три вегетационных периода. Прорастание семени происходит при благоприятных условиях с наступлением весны в зоне умеренного климата.

1) Хвойные формируют природные ландшафты — тайгу на огромных пространствах континентов. Их значение в жизни природы и в хозяйственной деятельности человека велико.

2) Являясь важнейшим компонентом биогеоценозов, они имеют огромное водоохранное и противоэррозионное значение.

3) Хвойные растения дают основную массу строительной древесины и являются исходным материалом для многоотраслевой лесотехнической промышленности.

4) Из хвойных получают вискозу, шелк, целлюлозу, штапель, бальзамы и смолы, сосновую шерсть и камфару, спирт и уксусную кислоту, канифоль и скипидар, дубильные экстракты и т.д., а также пищевые продукты и витамины.

5) Семена некоторых араукарий, кедра, сибирской сосны содержат до 79% масла, близкого к прованскому и миндальному.

6) Для медицинской промышленности хвойные служат исходным сырьем для получения не только витаминов, но и препарата пинобина (спазмолитическое средство). Хвойные экстракты используют для лечебных ванн.

7) Многие виды хвойных используют в народной медицине для лечения туберкулеза, нервных расстройств, болезней почек, мочевого пузыря, геморроя, глухоты и как антилепрозное средство.

8) Хвоя и молодые побеги некоторых хвойных — незаменимый зимний корм лосей, хвоей питаются глухари, а семенами сибирского кедра — многие животные и птицы (как и семенами других хвойных). Шишкоягоды можжевельника — корм тетеревов. Древесина тисовых используется для изготовления дорогих поделок и в мебельной промышленности, она почти не подвержена действию насекомых.

Источник

Размножение представителей отдела Голосеменные

Урок 18. Биология. Сложные вопросы. Ботаника

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Размножение представителей отдела Голосеменные»

Отдел Голосеменные относится к высшим семенным растениям.

Главная особенность семенных растений – это их размножение семенами.

Семя – это маленькое растение, имеющее все главные вегетативные органы, снабжённое запасом питательных веществ и надёжно защищённое собственной оболочкой.

Количество семян значительно меньше, чем количество спор, но большая их часть продолжает развиваться, потому что, будучи защищёнными оболочками, они способны переживать неблагоприятные условия часто довольно долго, а при наступлении необходимых перемен очень быстро прорастают и развиваются в самостоятельное растение.

У подавляющего большинства хвойных семена образуются в шишках.

У голосеменных растений семена развиваются после оплодотворения на поверхности семенных чешуй шишек (у хвойных), либо на вегетативных органах растения (у всех голосеменных, кроме хвойных).

Семя состоит из диплоидного зародыша, семенной кожуры и гаплоидного эндосперма, выполняющего функцию питания зародыша.

Сравнивая семя со спорой, нетрудно представить себе то огромное преимущество, которое обрели в ходе эволюции растительного мира голосеменные, размножающиеся не одноклеточными спорами, как их предшественники — древние папоротникообразные, а развитым и покоящимся зародышем, обеспеченным первичным питанием и хорошо защищённым мощным покровом семени.

Семя развивается из семяпочки после оплодотворения находящейся там яйцеклетки. У семенных растений осуществляется внутреннее оплодотворение, это позволяет им обойтись без воды.

С особенностями семенного размножения принято знакомиться на примере наиболее широко распространённого хвойного растения – сосны обыкновенной.

Растущая в сосновом бору сосна обычно начинает образовывать семена на 35–40-м году жизни. У стоящих поодиночке хорошо освещённых деревьев процесс размножения начинается лет на двадцать раньше.

Сосна – это разноспоровое однодомное растение, то есть микро- и мегаспоры образуются на одном растении.

Микро- и мегаспорангии образуются в шишках.

Шишки, в которых формируются микроспорангии, представляют собой стробилы – видоизменённые укороченные побеги.

Стробилы, в которых образуются микроспорангии, называют микростробилами или мужскими шишками. Они обычно располагаются в нижней части растения компактными группами – сошишиями.

Мегаспорангии находятся в женских шишках (мегастробилах), которые образуются по одной-две на верхушках удлинённых побегов сосны – ауксибластов. В отличие от мужских женские шишки обычно формируются в верхней части кроны дерева, что позволяет избежать самоопыления.

Рассмотрим строение микро- и мегаспорангиев.

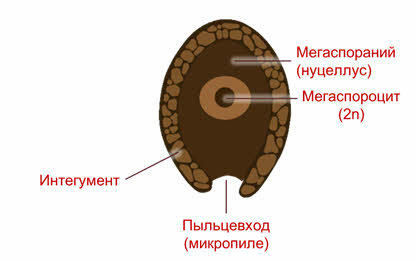

Мегаспорангий с окружающим его интегументом мы называем семязачатком или семяпочкой. Это действительно зачаток семени (его «почка»), из которого после оплодотворения развивается семя.

Мегаспорангий голосеменных развивается внутри семязачатка и никогда его не покидает. Семязачатки лежат голо, они ничем не покрыты, что и дало название всему отделу.

Семязачаток, или семяпочка, – это образование у семенных растений, из которого (обычно после оплодотворения) развивается семя. Представляет собой женский спорангий (мегаспорангий) семенных растений.

Итак, семязачаток представляет собой мегаспорангий, окружённый покровом – интегументом. У семенных растений мегаспорангий называют нуцеллусом. Интегумент образуется из основания нуцеллуса и постепенно обрастает его снизу вверх, оставляя на верхушке отверстие – пыльцевход, или микропиле.

В центральной части семяпочки (нуцеллусе) находится мегаспороцит – это материнская диплоидная клетка мегаспор, из которой после опыления и последующего деления мейоза, образуется четыре мегаспоры.

Впоследствии три из них гибнут, а из одной мегаспоры формируется женский гаметофит. У цветковых он называется зародышевым мешком, у голосеменных его иногда называют первичным эндоспермом, так как в зрелом семени в нём запасаются питательные вещества. Снаружи семяпочка прикреплена семяножкой к плаценте.

От стебля микростробила отходят многочисленные микроспорофиллы, на нижней стороне которых образуется по два микроспорангия.

Микроспорангий – это многоклеточный орган, в котором развиваются микроспоры, или пыльцевые зёрна.

Находящиеся в микроспорангиях клетки спорогенной ткани делятся мейозом, образуя тетрады микроспор. Каждая микроспора защищена двумя оболочками: внешней (очень плотной и прочной экзиной) и внутренней (тонкой интиной). У сосны, как и у многих хвойных, экзина местами отстаёт от интины, образуя два воздушных мешка, что значительно увеличивает её поверхность и способствует переносу её ветром.

Из микроспор в микроспорангиях начинают развиваться мужские гаметофиты, которые настолько малы, что даже не выходят за пределы оболочки микроспоры.

После первого митотического деления образуются две клетки – маленькая и большая. Та, которая меньше, ещё раз делится митозом, в результате чего возникают две маленькие клетки – проталлиальные (таллом заростка), которые быстро отмирают и разрушаются. Образовавшаяся после первого деления крупная клетка тоже делится митозом, образуя небольшую – (антеридиальную) и крупную (сифоногенную)клетку, или клетку-трубку, из которой впоследствии развивается пыльцевая трубка, доставляющая мужские гаметы к яйцеклетке.

На этой стадии развития двухклеточные мужские гаметофиты называют пылинками (в совокупности – пыльцой).

В конце мая – начале июня стенки микроспорангиев лопаются и высыпающиеся пылинки уносятся ветром. Пыльцы образуется так много, что она не только попадает на женские шишки, но и покрывает все вокруг. Столь большое количество пыльцы необходимо для её гарантированного попадания в находящиеся в женских шишках семязачатки. После высыпания пыльцы из микроспорангиев мужские шишки быстро засыхают и опадают.

Как мы уже говорили, мегаспорангии находятся в женских шишках (мегастробилах), которые образуются по одной-две на верхушках удлинённых побегов сосны.

От каждого узла стебля женской шишки отходят две чешуи. Нижняя – кроющая чешуя – представляет собой видоизменённый лист, а располагающаяся в её пазухе семенная чешуя – трёхметамерный боковой побег.

У сосны кроющая и семенная чешуя срастаются, образуя так называемую простую чешую, на верхней стороне которой развиваются два семязачатка. Семязачатки ничем не защищены (лежат открыто, голо), также открыто будут лежать на чешуе и сформировавшиеся из них семена.

Как мы уже говорили, семязачаток представляет собой мегаспорангий, окружённый покровом – интегументом. У семенных растений мегаспорангий называют нуцеллусом. Интегумент образуется из основания нуцеллуса и постепенно обрастает его снизу-вверх, оставляя на верхушке отверстие – пыльцевход, или микропиле.

Во время распространения пыльцы (конец мая – начало июня) чешуи женской шишки раздвигаются. А приносимые ветром пылинки прилипают к капле клейкой жидкости, выделяющейся из микропиле.

При её подсыхании пылинки затягиваются через микропиле в пыльцевую камеру. Так происходит процесс опыления. После этого чешуи шишки смыкаются и остаются плотно сжатыми до созревания семян.

Ткани чешуй постепенно одревесневают. Обратите внимание, что при опылении в пылинках (мужских гаметофитах) ещё нет мужских гамет, а в нуцеллусе – женского гаметофита. Лишь через несколько недель после опыления одна из клеток нуцеллуса, находящаяся недалеко от микропиле, – это мегаспороцит материнская клетка мегаспор – начинает делиться мейозом, и в результате образуются четыре мегаспоры, располагающиеся вертикальным рядом.

Три верхние быстро отмирают, а из нижней начинает формироваться женский гаметофит, тело которого представлено многоклеточным бесцветным талломом. Развиваясь за счёт спорофита, он накапливает в клетках много запасных веществ, в основном масло.

Летом следующего года, через 13–14 месяцев после опыления, на талломе женского гаметофита формируются два архегония, погруженных в его ткань. Архегоний состоит из шейки, состоящей из восьми расположенных в два ряда клеток, рано исчезающей брюшной канальцевой клетки и крупной яйцеклетки.

Половой процесс проходит на второй год после опыления, во второй половине лета. Формирующаяся из сифоногенной клетки пылинки пыльцевая трубка растёт в сторону одного из архегониев. Проникшая в неё антеридиальная клетка, делясь митозом, образует базальную клетку, или клетку-ножку (рудимент ножки антеридия), и спермагенную клетку. В результате деления спермагенной клетки образуются две неподвижные (без жгутиков) мужские гаметы – спермии.

Таким образом, формирование из микроспоры мужского гаметофита и образование спермиев происходит в результате всего лишь пяти митозов.

Пыльцевая трубка доставляет спермии к архегониям. Один из них сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а второй отмирает. Также отмирает и разрушается второй архегоний.

После первого деления зиготы митозом одна из двух образовавшихся клеток даёт начало зародышу, а из второй формируется подвесок, или суспензор. За счёт деления и сильного вытягивания клеток подвесок проталкивает формирующийся зародыш внутрь ткани женского гаметофита.

Сформировавшийся зародыш состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька, зародышевой почечки и 10 – 12 семядолей. Развитие зародыша стимулирует превращение семязачатка в семя.

Из интегумента семязачатка формируется быстро одревесневающая семенная кожура семени – спермодерма. Так как при формировании семени все вещества нуцеллуса расходуются на развитие запасающей ткани, то от нуцеллуса остаётся тонкая плёнка, располагающаяся под семенной кожурой. Спермодерма и тонкая плёнка – производные нуцеллуса (мегаспорангия), то есть их клетки имеют диплоидный набор хромосом.

Основная часть семени занята запасающей тканью, сформировавшейся в результате разрастания таллома женского гаметофита, – первичным эндоспермом, клетки которого гаплоидны.

Развившийся из зиготы зародыш нового (дочернего) спорофита имеет, естественно, диплоидный набор хромосом. Таким образом, в семени представлены два спорофита (материнский и дочерний) и один (женский) гаметофит.

Созревание семян происходит через полтора года после опыления. Сильно увеличившиеся к этому времени в размерах шишки становятся коричневыми. Семена из них высыпаются только в конце зимы – начале весны следующего (уже третьего) года. Именно в это время нагретые солнцем чешуи шишек раскрываются и снабжённые крылышком семена покидают шишки. Крылышко представляет собой один из трёх видоизменённых метамеров семенной чешуи. Благодаря крылышкам семена могут разноситься ветром по воздуху или по снежному насту на очень большие расстояния от материнского растения.

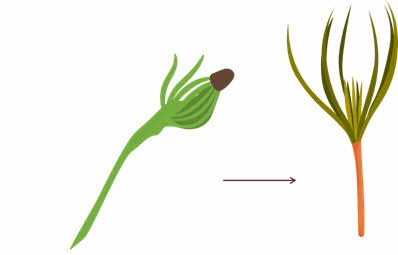

В дальнейшем, попав в благоприятные условия, зародыш трогается в рост и начинает прорастать. Прорастание семян хвойных всегда начинается после периода покоя.

Всходы сосны имеют своеобразный вид. Это меленькие растеньица – проростки, у которых стебелёк очень тонкий. На верхушке стебелька находится пучок лучеобразно расходящихся во все стороны тонких иголочек-семядолей. Их у сосны не одна и не две, как у цветковых растений, а гораздо больше – от 4 до 7.

Таким образом, размножение голосеменных осуществляется в два этапа: первый этап – это процесс опыления и второй – процесс оплодотворения.

Источник