- Вяз – дерево, которое нельзя сломать

- Ботаническое описание вяза

- Использование вяза в хозяйственной деятельности

- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Распространение плодов и семян

- Распространение плодов и семян

- Каким способом распространяется вяз

- География произрастания.

- Свойства древесины вяза.

- Применение древесины вяза.

- Особенности обработки древесины вяза.

Вяз – дерево, которое нельзя сломать

Вязы принадлежат к реликтовым видам деревьев, появившимся около 40 миллионов лет назад.

Центром их происхождения является Средняя Азия, откуда они распространились на большую часть Северного полушария: расселились по Евразии и Северной Америке. Ещё десять тысяч лет назад, когда климат на Земле был мягче, чем сегодня, Европа и Британские острова были полностью покрыты широколиственными лесами, в составе которых доминировали дуб, липа и вяз. Потом пришли люди и занялись земледелием…

Теперь вязы в Британии есть только в искусственных насаждениях, зато их латинское название «ulm» имеет английские корни.

Ботаническое описание вяза

Вяз, или ильм (Ulmus) — род крупных деревьев, широко распространённых в смешанных и широколиственных лесах средней и южной европейской части России. За Урал дерево заходит в виде небольших «островков». Всего род насчитывает 30-40 видов, неоднозначность количества которых объясняется трудностью их разграничения из-за лёгкости межвидовой гибридизации.

Некоторые виды в России известны под другими названиями, например словом «берест» называют вяз малый (на юге европейской части России, на Кавказе), а «карагачом» (с тюрк. «чёрное дерево») именуют вяз приземистый (Поволжье, Южный Урал, Кавказ).

Деревья могут быть великанами и достигать 40 м высоты, часто их ствол при этом раздваивается или делится на множество стволов. Реже встречаются вязы в форме кустарников.

Кора вяза серая или бурая, у молодых растений гладкая, с возрастом она растрескивается и отходит пластами.

Листья вяза двурядные короткочерешковые с рано опадающими прилистниками. Их характерной чертой является несимметричность листовой пластинки у основания. По форме листья бывают овальными или яйцевидными с заострённой верхушкой. Длина листа – от 4 до 20 см. Они зубчатые или двоякозубчатые по краю, глянцевые сверху и матовые опушённые снизу.

Листорасположение очерёдное и плотное настолько, что крона дерево почти совсем не пропускает света. Осенью листья становятся жёлтыми или красновато-бурыми, опадают раньше, чем у других пород. Но не все вязы относятся к листопадным деревьям, есть среди них и вечнозелёные.

Растёт ильм очень быстро, лет в 60 его вертикальный рост замедляется, зато начинается активное утолщение ствола, достигающего иногда 1 м в диаметре. По мощи вяз можно сравнить только с дубом, да и по плотности древесины тоже (около 650 кг/м 3 ).

Крона вяза яйцевидная с усечённым верхом, куполообразная или почти шаровидная, хорошо переносит обрезку.

Корни плоские дисковидные, иногда находятся у основания ствола. У большинства видов корневая система вяза лишается главного корня, она обычно мощная, глубоко идущая. На сильно подзолистых почвах – поверхностная.

Дерево чаще двудомное, иногда однодомное. Цветки обоеполые или однополые. Пестичные могут быть одиночными. Чаще цветки собраны в соцветие – полузонтик, расположенное в пазухе листьев. Лепестков околоцветника 4-5, реже 3-8. Тычинок столько же, сколько лепестков или вдвое больше, пестик 1. Каждый отдельный цветок висит на длинной нитевидной цветоножке, которая после оплодотворения завязи пестика удлиняется ещё больше и соцветие приобретает вид рассыпчатой кисти.

Цветёт вяз в апреле-мае до распускания листьев, как и другие ветроопыляемые растения, в ранние вёсны ценится как медонос. Исключение составляет вяз мелколистный, который цветёт осенью. Плод ильма – орешек или костянка, расположен в центре крылатки. Расселяются семена при помощи ветра.

Дерево хорошо растёт на плодородных почвах, некоторые виды рода выносят засоление или сухие места обитания. Все виды теневыносливы, а при достаточном освещении формируют мощную крону. Сами они благодаря плотности листовой мозаики образуют густую тень. Размножаются семенами, пнёвой порослью и корневыми отпрысками.

Использование вяза в хозяйственной деятельности

Средний срок жизни ильма – 80-120 лет. Известны 400-летние экземпляры.

Древесина вяза твёрдая, крепкая, вязкая, упругая, хорошо поддаётся обработке, но трудно колется. Её ядро тёмно-коричневое, заболонь более светлая с характерным рисунком из ломанных или параллельных полос, с узкими сердцевинными лучами.

В воде она хорошо противостоит гниению, но эта способность теряется при контакте с почвой. Растущее дерево часто поражают насекомые-вредители и грибы-паразиты.

Первые письменные упоминания о вязе относятся к микенскому периоду. У колесниц, используемых в битве при Кноссе, были колёса из древесины вяза. В Древней Греции из неё часто делали плуги.

Однако, мы провели эксперимент: вяз хоть и не лихо разлетается на поленья, но всё же дров наколоть из него достаточно не сложно, если обзавестись хорошим инструментом.

Русское название дерева говорит само за себя – вяз – от «вязать» или «вязнуть». В старину из его лыка вязали сани, обода и другие изделия. А тому, кто колол вяз на дрова, понятен второй смысл такого названия – со всей силы всадишь топор в полено, а оно – целёхонько, да ещё топор никак не вытащишь – завяз. Чурку вяза расколоть трудно потому, что слои у древесины дерева неровные и плохо отделяются друг от друга.

Люди используют вяз очень широко:

- плоды — в качестве высокопитательного корма для свиней и других домашних животных. На корм скоту идут также молодые ветки и кора;

- для озеленения городов, так как многие из них нетребовательны к условиям обитания. Но в степях они сильно страдают от вредителей. В Европе и Северной Америке эпоха озеленения вязами закончилась в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами, когда деревья были поражены в результате военных действий и вспышкой голландской болезни вяза. Возрождение посадок началось с 1990-х годов. Тогда были выведены новые более устойчивые сорта вяза. Всего насчитывается около 300 новых сортов дерева. А старые довоенные сорта были потеряны;

- в качестве раннего медоноса;

- из-за высокой плотности вяз с трудом поддается распилу, расколу, но довольно хорошо гнется. Гладкая поверхность материала отлично переносит полировку. Свежий лесоматериал при сушке практически не трескается и не коробится. Из неё изготавливают разнообразные гнутые изделия, например, дуги, ободья, кили кораблей и др., а также мелкие столярные поделки. В древности и в Средние века из вяза делали луки, когда тис был недоступен;

- кора идёт на дубление изделий из кожи;

- из луба плетут верёвки и циновки. Они получаются очень прочными;

- из стволов вяза делали водопроводные трубы, из них же были сделаны опоры первого Лондонского моста;

- древесина широко используется в столярном производстве, в мебельной промышленности и в машиностроении. Из-за её плотности и вязкости из неё делали ступицы колёс вагонов, бейсбольные биты, приклады ружей, сиденья стульев, деревянные рамы, паркеты, ручки дверей и др. Теперь вяз по большей части используют в виде шпона для облагораживания менее качественных пород деревьев или комбинируют с другими материалами при отделке помещений;

- вяз съедобен! Его кора, нарезанная на полоски и прокипяченная, поддерживала большую часть сельского населения Норвегии во время Великого голода 1812 года. Особенно питательны семена ильма, они содержат 45% сырого протеина и не менее 7% клетчатки в сухой массе;

- китайский вяз популярен при выращивании бонсаи, так как он терпим к обрезке.

В России в естественных условиях растёт 10 видов рода. Самый распространённый из них – вяз обыкновенный, или гладкий (Ulmus laevis).

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Распространение плодов и семян

Распространение плодов и семян

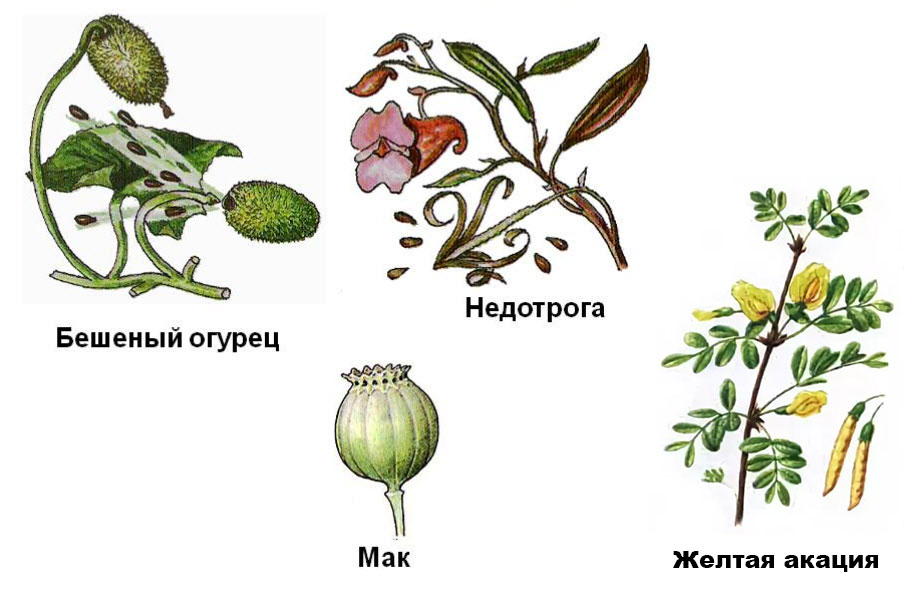

В течение эволюции у растений выработались различные приспособления к распространению семян и плодов. Одни плоды и семена разносятся ветром, другие переносятся водой, животными или человеком, а также встречаются растения, у которых выработались специальные приспособления к саморазбрасыванию (автохория) семян.

В летние месяцы с восходом солнца в садах и лесах, на полях и лугах созревшие плоды начинают трескаться, разбиваться при падении, распространяя свои семена. Например, если у желтой акации и растения недотроги задеть кончик плода, то створки плода разрываются, затем скручиваются и с силой разбрасывают семена. Таким интересным образом растения сами распространяют свои семена на другие территории (рис.1).

Рис. 1 Саморазбрасывание семян

Многие растения распространяют свои семена и плоды с помощью ветра (анемогеохория). На плодах многих деревьев (береза, клен, ясень, ель, сосна и др.) образуются крылышки (рис. 2). Но не только деревья, а и некоторые травянистые растения (чертополох, ковыль, осот, рогоз и др.) распространяют свои семена так же.

У одуванчиков на плодах образуются пушистые парашютики, которые подхватывает ветер и уносит на другую территорию. Благодаря этим приспособлениям ветер разносит семена и плоды на большие расстояния.

Рис.2 Распространение семян ветром

Распространение плодов и семян с помощью воды (гидрохория). У растений, растущих в водоемах или по их берегам (кувшинки, стрелолисты), плоды и семена обычно распространяются по воде. Они не смачиваются водой и не тонут благодаря имеющимся выростам или воздушным полостям.

У некоторых растений плоды могут плавать несколько недель или даже месяцев (стрелолист, ольха, осока).

Орехи кокосовой пальмы путешествуют на огромные расстояния по соленой морской воде (рис.3).

Рис.3 Распространение кокосовых орехов водой

Распространение плодов и семян животными (зоохория) и человеком (антропохория). Сочными плодами рябины, калины, вишни, малины питаются многие птицы и звери. В их пищеварительных органах мякоть плодов переваривается, а семена, защищенные плотной кожурой, вместе с пометом удаляются наружу и рассеиваются в окружающем пространстве. Некоторые птицы (сойка) и звери (белки, мыши, бурундуки, белки) питаются крупными сухими плодами (орехами и желудями) и запасают их на зиму. Перетаскивая сухие плоды в кладовые, животные часто теряют их по дороге и нередко потом не находят свои запасы.

Рис.4 Распространение семян животными (зоохория): 1-кедровка, 2-сойка, 3-бурундук, 4-белка

У некоторых растений плоды и семена имеют разнообразные прицепки. Они цепляются к шерсти животных и те поневоле переносят их на различные расстояния. Таким способом распространяются плоды череды, колючие соплодия лопуха. Мелкие семена подорожника способны прилипать к подошвам ног животных и человека. Семена некоторых растений распространяются вместе с илом, частицами сырой почвы, прилипающими к телу животных.

Часто невольным переносчиком плодов и семян становится человек.Человек в результате хозяйственной деятельности вместе с культурными растениями нередко высеивает и сорные.Кроме того, некоторые плоды и семена могут путешествовать на транспорте.

От того, насколько успешно распространяться семена, зависит и распространение взрослых растений. Поэтому разные виды приспособились по-разному распространять свои семена на большие расстояния. Распространяются ветром береза, клен, одуванчик, осот. Водой распространяются семена кувшинки, стрелолиста, осоки. Распространяются животными и человеком либо съедобные плоды и семена (рябина, малина, орехи), либо цепляющиеся к шерсти и одежде (череда, лопух). Есть саморазбрасывающиеся семена.

Источник

Каким способом распространяется вяз

Величавые вязы украшают улицы множества населенных пунктов. Семейство ильмовые — род внушительных деревьев и кустарников, большинство из которых сбрасывает листву на зимнее время. Вяз обрел своё имя из-за отличительных черт древесной породы. В старину из лыка дерева вязали санки, ободья. Лыко добывали из подкорной лубяной оболочки. Латинское наименование дерева — Ulmus. По одной из версий, оно произошло от древнего кельтского слова elm.

На побегах основной массы южных деревьев имеют все шансы формироваться пробковые наросты. Корневая система довольно мощная. Единичные корни проходят столь глубоко, что часто добираются до уровня протекания грунтовых вод, а множество проходит вблизи от поверхности. Листья вяза обладают заострённой формой с обильным количеством зубчиков и облетающими прилистниками. Цветы же довольно неказистые. Вяз гладкий (обыкновенный) представляет из себя лиственное дерево, на котором с пришествием тепла пробуждаются плотные гроздья маленьких зеленоватых соцветий. Цветочные почки по величине больше листовых, представляют из себя серовато-бурые отростки, окутанные тонкой блестящей пленкой, которая в будущем покрывается сетью трещинок. В значительном количестве случаев вяз не превосходит 35 м в высоту и 1 м в диаметре. Крона дерева плотная, обширная, цилиндрическая. Темно-изумрудная окраска листьев с пришествием морозов пропадает, они становятся желто-коричневыми. Пока дерево находится в периоде интенсивного роста, его кора довольно гладкая и тонкая, но чем дерево делается старее, тем она делается намного более грубой. Как только вяз окрепнет, насыщенный серовато-бурый тон окутается обильными глубокими трещинами.

В Российской Федерации произрастает приблизительно 10 разновидностей вяза. Почти все являются долгожителями — могут достичь возраста порядка 250-300 лет.

Обыкновенный. В зависимости от почвенной плодородности, стволы подымаются на высоту до 25 м, диаметр составляет до 1,5 м у зрелых индивидов. Кора черно-коричневая, выпуклая, грубая. Листья вплоть до 15 см в длину, 10 см в ширину, вытянутые. Цветы распускаются в апреле, спустя 7-12 суток формируются небольшие плоды с перепончатыми крылатками. Обыкновенный вяз стремительно вырастает, превосходно выдерживает обрезку, образовывает плотную тень. Применяется для озеленения парков, придомовых зон, аллей.

Приземистый. По сравнению с родственными великанами, максимальный его рост — 15 м. Величина листьев не больше 4-7 см. Весной листва приземистого вяза бархатисто-изумрудная, кожистая, темнеет к лету. Соцветия небольшие, желтовато-коричневого цвета. К составу почв нетребователен, отлично выдерживает засуху.

Лопастный. Одна из самых популярных дальневосточных разновидностей, за необычный вид внушительных листьев, походящих на заостренные лопасти, зачастую именуется разрезным. Произрастает по большей части в высокогорных областях. Стволы доходят до 25 м в высоту, крона цилиндрической формы, весьма плотная.

Шершавый. Данный вид любит плодородные земли, не переносит запредельно соленные. Деревья прямоствольные, с гладкой тёмно-бурой корой. Листья довольно большие — в пределах 17-20 см, овальные, бледно-зелёные, наверху шершавые, с оборотной части имеют твёрдую ворсистую поверхность. Длительность жизни — до 400 лет.

Вяз Андросова. Искусственно произведенная помесь приземистого и густого вязов. В высоту зрелое дерево может достигать 20 метров. Обладает густой шаровидной кроной. Покрыт корой пепельного цвета. Листья имеют заострённую форму. Зачастую произрастает на влажных почвах, но способен легко переносить и засуху. Крона отлично поддаётся формированию, собственно что и позволило вязу быть одним из популярнейших садово-парковых деревьев.

Вяз Давида. Распространён в основном на Дальнем Востоке, Китае, Корее, Японии и Монголии. Может произрастать в качестве куста, так и дерева ростом до 15 м. Обладает заострёнными на концах листьями умеренной величины овальной формы. Вяз Давида обладает подвидом — японским, который временами выделяется как отдельный вид. Самый старинный вяз Давида произрастает в Корее, его возраст равен приблизительно 800 лет.

Американский. Родиной является Северная Америка. В Европу завезён искусственно еще в XVIII веке, но не обрел должной популярности. Часто растет на берегах озёр и рек, но попадается и в более сухих зонах. Вырастает до 30 м, изредка достигая высоты в 40 м. Крона обладает цилиндрической формой, ствол покрыт бледно-серой чешуйчатой корой. Удлинённые листья имеют заострённую форму и средние размеры. Устойчив к морозам.

Малый. Данный вид имеет массу разных наименований — берест, карагач, красный, пробковый или полевой. Распространён в Западной и Восточной Европе, в Малой Азии. В зависимости от условий, может вырасти от 10 до 30 м. Крона начинается практически от земли. Время жизни такого дерева способна составлять 400 лет. Карагач обожает отлично освещаемые места, превосходно переносит засуху, но слабо адаптируется к низким температурам. Характерным признаком является обширная сеть выглядывающих над поверхностью земли корней. Такая корневая сеть дает возможность значительно понизить воздействие эрозии. По этой причине малый вяз нередко применяется для формирования защитной лесополосы.

Крупноплодный. Данный вид произрастает на Дальнем Востоке, а также в Китае, Монголии и Корее. Растет на высоких склонах и побережьях рек. Имеет форму кустарника или дерева высотой до 11 м, с развитой развесистой кроной. Старые ветки и ствол покрывает бледно-коричневая, в редких случаях желтоватая кора. Листва крупная, глянцевитая, шероховатая сверху и гладкая снизу. Вид обрел своё наименование из-за крупных, в сравнении с прочими разновидностями вязов, плодов. Деревья данного вида теплолюбивы, неважно выдерживают заморозки. Но, в отличие от других, имеют наиболее высокую засухоустойчивость. Активно используется крупноплодный вяз для укрепления стенок насыпей, карьеров, обрывов.

География произрастания.

В зависимости от вида, вязы могут произрастать в Западной Сибири, в горах Кавказа, в Забайкалье, на Дальнем Востоке, на территории таких стран как Корея, Китай, Монголия, Япония, в странах Малой, Средней и Центральной Азии, в государствах обеих Америк, практически повсеместно на территории Восточной, Южной и Западной Европы и даже странах Северной Африки, в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. По побережьям рек на севере области произрастания вклиниваются в европейскую темнохвойную тайгу, а на юге — в степи и лесостепи. Типичны в балочных лесах и мелколесьях степных кустарников. Южные разновидности вязов — мелкие деревья открытых пространств, пионеры во вторичных растительных формациях. Северные же разновидности — деревья первой-второй величины, произрастающие в примеси к главным породам, а в побережных лесах время от времени главенствуют в древостоях.

Свойства древесины вяза.

Ильмовые деревья — ядровые кольцесосудистые породы. Годовые круги отлично различимы на абсолютно всех разрезах. В их раннем месте узнаваемо кольцо больших сосудов. На поперечном разрезе в поздней древесной породе заметны светлые волнообразные сплошные линии, которые устремлены вдоль рубежа годового слоя или под определенным углом к ней.

В отличие от дубов и каштанов, каковые имеют круговое размещение сосудов, у ильма они расположены тангенциально. Сосуды занимают от 25 до 49% об совокупного объёма древесной породы (у дубов 26%, у ясеней 11,5 — 20,5%). Сердцевидные лучи видны лишь на круговом разрезе в виде небольших линий. Они не выделяются по расцветке от находящейся вокруг древесины и выявляются лишь по свойственному блеску. У ильма горного на круговом разрезе выделяются намного более тёмные с присущим сиянием линии, придающие древесине особую рябоватость.

Древесина вяза обладает текстурой с большими анатомическими микронеровностями (больше 200 мкм), что идентично текстуре дуба. Особо роскошной текстурой обладают наросты ильмов, ценящиеся очень высоко. Влагосодержание древесины в свежесрубленном состоянии равняется 78%.

Древесина тяжело обрабатывается разрезающими приборами, в особенности при строгании, но полируется и склеивается отлично. При шлифовании требует подготовительного наполнения пор и нанесения грунтов.

В ходе сушки в камерах не коробится и не растрескивается, время сушки от природной до влаги 8-10% такой же, как и у дуба. Подсушенная древесина принадлежит к нестойкой к гниению в атмосферных условиях. Но в земле и воде она показывает себя буквально так же, как и лиственница. По этой причине её применяют для нижних венцов колодцевых срубов и для свай гидротехнических построек и мостов.

По износостойкости древесина вязов практически не уступает таким деревьям, как бук и ясень. Характерной чертой древесной породы считается её необыкновенная восприимчивость к гнутью.

Применение древесины вяза.

Древесину вяза высоко оценивали еще в период Античного Рима. В то время вяз совместно с дубом и каштаном составлял внушительную часть всего лесного изобилия Апеннинского полуострова, играя важную роль в хозяйстве римского народа. Порций Катон в I веке до нашей эры писал о вязе, как об отличном строительном материале, а Плиний Старший упоминал в том числе и о присутствии вязовых питомников — ульмариев.

В российском народном промысле древесина вяза всегда являлась важной. Изготовленные из него дуги, оглобли, полозья выделялись высочайшим качеством. Еще одна важная черта: древесина вяза не страшится воды, используясь в шахтах, при постройке дамб, каналов, шлюзов. В кораблестроении она идет не только на убранство салонов и помещений, но и на изготовку компонентов судовых корпусов.

Отдельные сооружения Венеции отлично стоят на сваях, изготовленных из вяза. Вязы обширно применяются в озеленении вследствие того, что практически у всех разновидностей плотная, тенистая крона. Их листва создает такую преграду для пыли, что вяз признается одним из наилучших очистителей воздуха. Листья вяза мелколистого скапливают в 7 раз больше сажи, нежели листва тополя. Прекрасным пылесосом служит и карагач с его маленькими, плотно сидящими листочками.

Древесина ильма, вяза, береста приблизительно схожа по свойствам и используется в одних и тех же сферах: для изготовления мебели, строганного шпона, в обозном производстве, в машиностроении. Древесина ильма и береста, располагающая изящной текстурой, используется по большей части как отделочный материал, а также для художественных работ.

Особенности обработки древесины вяза.

При обработке вязовой древесины, используется обычное столярное оборудование. В силу собственных качеств прочности и твёрдости, вяз изредка выпиливают для придания округлых форм. Существует технология гибки вяза, при которой его обрабатывают паром. При дальнейшей сушке, он восстанавливается до начальной прочности, отлично держит форму. Так же возникают трудности при полировке вяза. Поэтому чаще его лакируют или покрывают декоративными составами.

Вяз замечательно переносит химическое воздействие. Древесный материал отлично клеится и дружит с металлическими частями. В силу собственной распространенности и неприхотливости, вяз замечательно подходит для начинающих плотников и мебельщиков.

Спектр использования вязового пиломатериала разнообразен. Можно делать табуретки, так и более сложную мебель с использованием токарных работ и резьбы. Заболонь вяза обладает бледно-жёлтой, однородной фактурой, благодаря этому изделие разрешается покрывать различными морилками и лаками. Подобным способом можно достичь эффекта намного более дорогой породы дерева, а по прочности вяз уж однозначно ей никак не уступит.

Для шпонирования вяз не пригоден, так как имеет подверженность к болезням. Из-за заболевания породы, существует риск выборочного или полного разрушения структуры древесины. Но существует также альтернативный вариант изготовления вязового шпона. Так называемый североамериканский вяз или красный вяз, замечательно подходит для производства шпона. При этом он имеет красновато-коричневую текстуру, что придаёт ему большей экзотичности. Произрастает подобный вяз на территории обоих Америк и Канаде. Использование цельной древесины экономически нецелесообразно в нашем регионе. А шпон использовать выгодно, ведь он создаст красивый визуальный эффект, но и великолепно защитит более дешёвые виды дерева от механических повреждений.

Источник