Каким способом проверяют кривизну деталей при операции правка

§ 23. Приемы правки

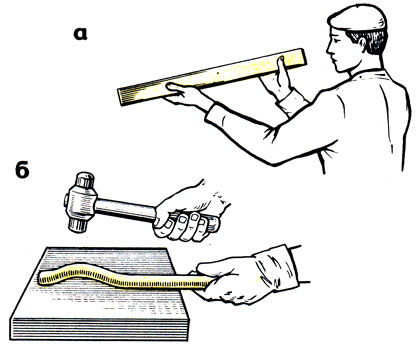

Кривизну деталей проверяют на глаз (рис. 82,а) или по зазору между плитой и уложенной на нее деталью. Края изогнутых мест отмечают мелом.

При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Сила ударов должна быть соразмерна с величиной кривизны и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Правка считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки. Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надежных подкладках, исключающих возможность соскальзывания с них детали при ударе.

Правка полосового металла осуществляется в следующем порядке. На выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов, после чего на левую руку надевают рукавицу и берут полосу, а : в правую руку берут молоток и принимают рабочее положение (рис. 82,6).

Полосу располагают на правильной плите так, чтобы она плоской поверхностью лежала на плите выпуклостью вверх, соприкасаясь в двух точках. Удары наносят по выпуклым частям, регулируя силу удара в зависимости от толщины полосы и величины кривизны; чем больше искривление и чем толще полоса, тем сильнее удары. По мере выправления полосы силу удара ослабляют и чаще поворачивают полосу с одной стороны на другую до полного выправления. При нескольких выпуклостях сначала выправляют ближайшие к концам, а затем расположенные в середине.

Результаты правки (прямолинейность заготовки) проверяют на глаз, а более точно — на разметочной плите по просвету или наложением линейки на полосу.

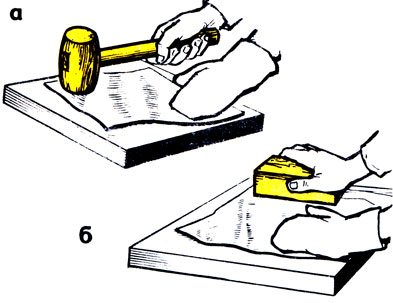

Правка металла круглого сечения. После проверки на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем укладывают на плиту или наковальню (рис. 83) пруток так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх. Удары молотком наносят по выпуклой части от краев изгиба к средней части, регулируя силу удара в зависимости от диаметра прутка и величины изгиба. По мере выправления изгиба силу удара уменьшают, заканчивая правку легкими ударами и поворачиванием прутка вокруг его оси. Если пруток имеет несколько изгибов, сначала правят ближайшие к концам, затем расположенные в середине.

Рис. 82. Правка металла: а — проверка изгиба на глаз; б — момент правки

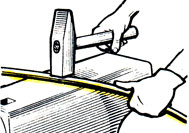

Правка листового металла более сложная, чем предыдущие операции. Листовой материал и вырезанные из него заготовки могут иметь поверхность волнистую или с выпучинами. На заготовках, имеющих волнистость по краям (рис. 84, а), предварительно обводят мелом или мягким графитовым карандашом волнистые участки. После этого заготовку кладут на плиту так, чтобы края заготовки не свисали, а лежали полностью на опорной поверхности, и, прижимая ее рукой, начинают правку. Чтобы растянуть середину заготовки, удары молотком наносят от середины заготовки к краю так, как указано на рис. 84, в кружками. Кружки меньших диаметров соответствуют меньшим ударам, и наоборот.

Более сильные удары наносят в середине и уменьшают силу удара по мере приближения к ее краю. Во избежание образования трещин и наклепа материала нельзя наносить повторные удары по одному и тому же месту заготовки.

Особую аккуратность, внимательность и осторожность соблюдают при правке заготовок из тонкого листового материала. Наносят несильные удары, так как при неправильном ударе боковые грани молотка могут или пробить листовую заготовку или вызвать вытяжку металла.

При правке заготовок с выпучинами выявляют покоробленные участки, устанавливают, где больше выпучен металл (рис. 84,6). Выпуклые участки обводят мелом или мягким графитовым карандашом, затем заготовку на плиту выпуклыми участками вверх, чтобы края ее не свешивались, а лежали полностью на опорной поверхности плиты. Правку начинают с ближайшего к выпучине края, по которому наносят один ряд ударов молотком в пределах, указанных на покрытой кружочками поверхности (рис. 84,г). Затем наносят удары по второму краю. После этого по первому краю наносят второй ряд ударов и переходят опять ко второму краю, и так до тех пор, пока постепенно не приблизятся к выпучине. Удары молотком наносят часто, но не сильно, особенно перед окончанием правки. После каждого удара учитывают воздействие его на заготовку в месте удара и вокруг него. Не допускают несколько ударов по одному и тому же месту, так как это может привести к образованию нового выпуклого участка.

Рис. 83. Правка металла круглого сечения

Рис. 84. Схема правки листового материала: а,б — погнутые заготовки; в, г — распределение ударов

Под ударами молотка материал вокруг выпуклого места вытягивается и постепенно выравнивается. Если на поверхности заготовки на небольшом расстоянии друг от друга имеется несколько выпучин, ударами молотка у краев отдельных выпучин заставляют соединиться эти вы пучины в одну, которую потом правят ударами вокруг ее границ, как указано выше.

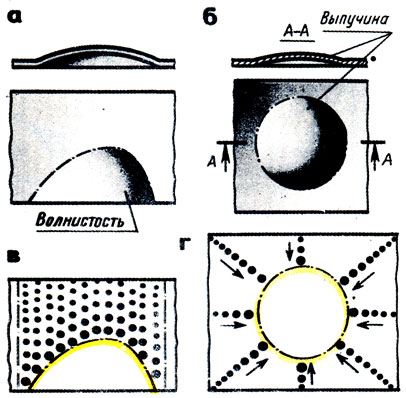

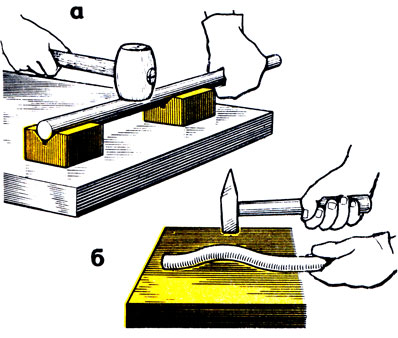

Тонкие листы правят легкими деревянными молотками (киянками — рис. 85,а), медными, латунными или свинцовыми молотками, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выглаживают металлическими или деревянными брусками (рис. 85,б).

Правка (рихтовка) металла

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка искривленных после закалки деталей называется рихтовкой. Точность рихтовки может составлять 0,01 — 0,05 мм.

Рис. 85. Правка тонких листов: а — деревянным молотком б — деревянным или метал- (киянкой), лическим бруском

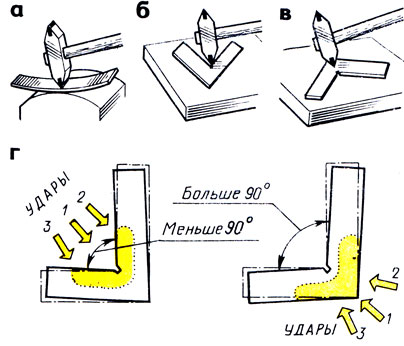

Рис. 86. Рихтовка закаленных деталей: а — на рихтовальной бабке, б — угольника по внутреннему углу, в — по наружному углу, г — места нанесения ударов

Рис. 87. Правка коротких валов и прутков: а — на призмах, б — на плите

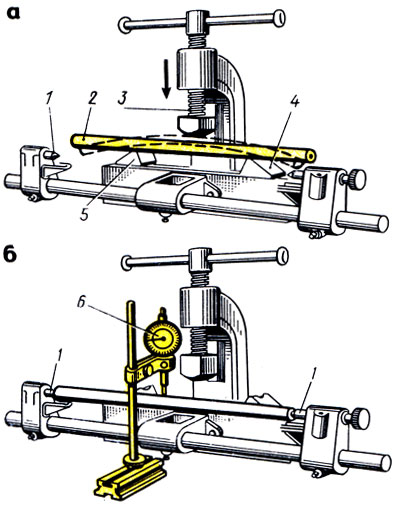

Рис. 88. Правка вала на ручном прессе: а — момент правки, б — проверка изгиба индикатором; 1 — центра, 2 — вал, 3 — винт, 4,5 — призмы, 6 — индикатор

В зависимости от характера рихтовки применяют молотки с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с закругленной стороной бойка. Деталь при этом лучше располагать не на плоской плите, а на рихтовальной бабке (рис. 86,а). Удары наносят не по выпуклой, а по вогнутой стороне детали.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они закалены не насквозь, а только на глубину 1-2 мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужно рихтовать как сырые детали, т. е. наносить удары по выпуклым местам.

Правка закаленного угольника, у которого после закалки изменился угол между полками, показана на рис. 86,6-г. Если угол стал меньше 90°, то удары молотком наносят у вершины внутреннего угла (рис. 86,6 и г слева), если угол стал больше 90°, удары наносят у вершины наружного угла (рис. 86,в и г справа).

В случае коробления изделия по плоскости и по узкому ребру рихтовку выполняют отдельно — сначала по плоскости, а потом по ребру.

Правку короткого пруткового материала выполняют на призмах (рис. 87,а), правильных плитах (рис. 87,6) или простых подкладках, нанося молотком удары по выпуклым местам и искривлениям. Устранив выпуклости, добиваются прямолинейности, нанося легкие удары по всей длине прутка и поворачивая его левой рукой. Прямолинейность проверяется на глаз или по просвету между плитой и прутком.

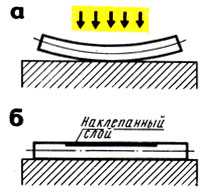

Рис. 89. Схема правки искривленного вала наклепом (а), наклепанный слой (б)

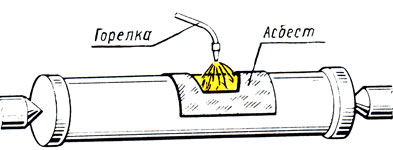

Рис. 90. Правка трубы газопламенным способом

Сильно пружинящие, а также очень толстые заготовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоин на заготовке. Если усилия, развиваемые молотком, недостаточны для правки, применяют ручные или механические прессы.

Правку валов (диаметром до 30 мм) на ручных прессах (рис. 88,а) выполняют так. Вал 2 укладывают на призмы 4 и 5, а нажим осуществляют винтом 3. Величину прогиба определяют здесь же в центрах 7 при помощи индикатора 6 (рис. 88,6).

Для устранения остаточных напряжений в местах правки ответственные валы медленно нагревают в течение 30 — 60 мин до температуры 400 — 500°С и потом медленно охлаждают.

Правка наклепом производится укладкой изогнутого вала на ровную плиту выпуклостью вниз и нанесением небольшим молотком частых и легких ударов по поверхности вала (рис. 89,а). После возникновения на поверхности наклепанного слоя (рис. 89,6) просвет между валом и плитой исчезает, правку прекращают.

Правка методом подогрева (безударная). Профильный металл (уголки, швеллеры, тавры, двутавры), пустотелые валы, толстую листовую сталь, поковки правят с нагревом изогнутого места (выпуклости) паяльной лампой или сварочной горелкой до вишневокрасного цвета; окружающие выпуклость слои металла охлаждают сырым асбестом или мокрыми концами (ветошью) (рис. 90).

Поскольку нагретый металл более пластичный, то при охлаждении струей сжатого воздуха нагретое место сжимается и металл выпрямляется.

Источник

§ 1. Правка

Поступающие для обработки заготовки из полосового, пруткового или листового материала бывают погнутые, кривые, покоробленные или имеют выпучины, волнистость и т. д. Слесарная операция, при которой таким заготовкам или детали ударами молотка или давлением пресса придают правильную геометрическую форму, называется правкой.

Править можно заготовки или детали из пластичных металлов и сплавов (сталь, медь, латунь и т. д.). Заготовки или детали из хрупких металлов править нельзя. Правят также заготовки или детали после термической обработки, сварки и паяния.

Листовой материал и заготовки из него могут быть покороблены как по краям, так и в середине, иметь изгибы и местные неровности в виде вмятин и выпучин различных форм. При рассмотрении деформированных заготовок легко заметить, что вогнутая сторона их короче выпуклой. Волокна на выпуклой стороне растянуты, а на вогнутой сжаты.

Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от величины прогиба, размеров изделия, а также характера материала. Правку в нагретом состоянии производят в интервале температур 800—1000°С (для Ст. 3) и 350— 470°С (для дюралюминия). Выше нагрев не допускается, так как может привести к пережогу металла.

Правка с нагревом детали до 140—150° называется правкой с подогревом.

Правка может выполняться ручным способом — на стальной или чугунной плите, или на наковальне и машинным — на правильных вальцах, прессах.

Правильная плита. Правильная плита должна быть достаточно массивной. Вес плиты должен быть не менее, чем в 80— 150 раз больше веса молотка.

Правильные плиты изготовляются из стали или серого чугуна монолитными или с ребрами жесткости.

Плиты бывают следующих размеров: 400х400; 750х1000; 1000х1500; 1500х2000; 2000×2000; 1500х3000 мм. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой.

Устанавливают плиты на металлических или деревянных подставках, которые должны обеспечить, кроме устойчивости, и горизонтальность положения.

Молотки. Для правки применяют молотки с круглым гладким полированным бойком (см. рис. 92, б).

Для правки закаленных деталей (рихтовки) применяются молотки с квадратным бойком (весом 400—500 г) из стали У10. Хорошо зарекомендовали себя рихтовальные молотки, оснащенные твердым сплавом, корпус которого выполняется из стали У7 и У8. В рабочие концы молотка вставляют пластинки твердого сплава ВК8 и ВК6. Рабочая часть бойка затачивается и доводится по радиусу 0,05—0,1 мм.

Молотки с вставными бойками из мягких металлов (см. рис. 92, в). Такие молотки применяются при правке деталей с окончательно обработанной поверхностью и деталей или заготовок из цветных металлов и сплавов. Вставные бойки могут быть медные, свинцовые, а также деревянные.

Гладилки (деревянные или металлические бруски) применяются при правке тонкого листового и полосового металла.

Техника правки

Кривизну деталей проверяют на глаз или же по зазору между плитой и уложенной на нее деталью. Изогнутые места отмечают мелом.

При правке нужно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Удары должны быть по силе, соразмерны с величиной кривизны и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Правка считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки. Править деталь нужно на плите или надежных подкладках, исключающих возможность соскальзывания детали при ударе.

Правка полосового металла. Осуществляется в следующем порядке. Обнаруженный изгиб отмечают мелом, после чего искривленную деталь берут за конец левой рукой и кладут на плиту или наковальню выпуклой частью кверху. В правую руку берут молоток и наносят сильные удары по наибольшей выпуклости, уменьшая их по мере выпрямления полосы, и заканчивают правку легкими ударами (рис. 101, а).

Рис. 101. Приемы правки металла:

а — полосового, б — листового, в — тонких листов молотками (киянками), г — гладилками

При правке полосу по мере необходимости надо поворачивать с одной стороны на другую, а закончив правку широкой стороны, приступать к правке ребра. Для этого поворачивают полосу на ребро и наносят вначале сильные удары, а по мере устранения кривизны — все слабее и слабее в направлении от вогнутой части к выпуклой. После одного-двух ударов полосу следует поворачивать с одного ребра на другое.

Результаты правки (прямолинейность заготовки) проверяют на глаз, а более точно — на разметочной плите по просвету или наложением линейки на полосу.

Выправленный материал может иметь дефекты, в основном из-за неправильного определения места, по которому наносились удары, из-за неравномерной силы удара, отсутствия меткости удара.

Края заготовок, отрезанных на станках, обычно имеют коробления и волнистую форму. Перед правкой покоробленные места обводят мелом или простым карандашом. После этого заготовку кладут на плиту, прижимают ее левой рукой, а правой наносят удары молотком рядами по всей длине полосы, постепенно переходя от нижней кромки к верхней. Сначала наносят сильные удары, а по мере перехода к верхнему краю с меньшей силой, но чаще.

Правка листового металла. Это более сложная операция. Выпуклости чаще всего имеются на всей поверхности листа или же находятся в середине, поэтому при правке нельзя наносить удары молотком по выпуклому месту, так как от этого выпуклости не только не уменьшатся, а, наоборот, еще больше увеличатся.

Перед тем как приступить к правке листовых заготовок с выпучинами, нужно установить, где больше вытянут металл, и выпуклые места обвести карандашом или мелом. После этого положить заготовку на опорную плиту так, чтобы она лежала всей поверхностью на плите и края ее не свешивались. Затем, поддерживая лист левой рукой, правой наносят удары молотком от края листа в направлении к выпуклости, как показано стрелками на рис. 101, б. Ровная часть листа будет вытягиваться, а выпуклость постепенно исчезать. По мере приближения к выпуклости удары должны наноситься все чаще и слабее.

Во время правки необходимо следить за тем, улучшается ли поверхность листа, не остаются ли на нем следы от ударов молотка и уменьшается ли выпуклость.

Тонкие листы правят легкими деревянными молотками-киянками (рис. 101, в), медными, латунными или свинцовыми молотками, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выглаживают гладилками — металлическими или деревянными брусками (рис. 101, г).

Правка пруткового материала. Короткие прутки правят на правильных плитах, нанося молотком удары по выпуклым местам и искривлениям. Устранив выпуклости, добиваются прямолинейности, нанося легкие удары по всей длине прутка и поворачивая его левой рукой. Прямолинейность проверяется на глаз или по просвету между плитой и прутком.

Сильно пружинящие, а также очень толстые заготовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоин на заготовке. Если же усилия, развиваемые молотком, недостаточны для правки, то применяют ручные или механические прессы. В этом случае заготовку устанавливают на призмы выпуклой частью вверх.

Правка с подогревом. Профильный металл (уголки, швеллера, тавры, двутавры), пустотелые валы, толстую листовую сталь, поковки правят с нагревом изогнутого места (выпуклости) паяльной лампой или сварочной горелкой до вишнево-красного цвета; окружающие же выпуклость слои металла охлаждают сырым асбестом или мокрыми тряпками.

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка закаленных деталей называется рихтовкой. Точность рихтовки может быть достигнута в пределах 0,01— 0,05 мм.

В зависимости от характера рихтовки применяют различные молотки. При рихтовке точных деталей, на которых следы ударов молотка не допустимы, используют мягкие молотки (из меди, свинца). Если же при рихтовке приходится вытягивать, удлинять металл, применяют стальные молотки весом от 200 до 600 г с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с закругленной узкой стороной бойка. Деталь при этом лучше располагать не на плоской плите, а на рихтовальной бабке.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они закалены не насквозь, а только на глубину 1—2 мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужно рихтовать, как сырые детали, т. е. наносить удары по выпуклым местам.

Изделия тоньше 5 мм всегда закаливают насквозь, поэтому рихтовать их нужно не по выпуклым, а, наоборот, по вогнутым местам (рис. 102, а). Волокна вогнутой части детали растягиваются, удлиняются от ударов молотка, а волокна выпуклой части сжимаются, и деталь выпрямляется.

Рис. 102. Приемы правки (рихтовки):

а — тонких деталей, б — угольника при изменении угла меньше 90°, в — угольника при изменении угла больше 90°

На рис. 102, б показана правка угольника, у которого после закалки изменился угол между полками. Если угол стал меньше 90°, то удары молотком наносят у вершины внутреннего угла, если же угол стал больше 90° (рис. 102, в), то удары наносят у вершины наружного угла.

В случае коробления изделия по плоскости и по узкому ребру рихтовку выполняют отдельно — сначала, по плоскости, а потом по ребру.

Механизация правки. Ручная правка является малопроизводительной операцией, и к ней прибегают в тех случаях, когда правят небольшие партии деталей. В основном на предприятиях применяется машинная правка, выполняемая на ручных вальцовках (рис. 103, а), правильных вальцах и прессах, а также на специальных приспособлениях.

Рис. 103. Механизация правки:

а — на ручных вальцовках, б — правильных вальцах, в — валки для сортового материала; 4 — верхняя траверса, 2 — верхние опорные ролики, 3 — рабочие валки, 4 — нижиие опорные ролики, 5 — нижияя траверса

Правильные вальцы (рис. 103, б) имеют валки, которые вращаются в разные стороны. Заготовка подается в валки, затягивается и, проходя между ними, выпрямляется.

Для правки листового металла применяют вальцы с круглыми валками, для правки сортового материала (угольников, швеллеров и т. п.) используют валки с ручьями по профилю выпрямляемого металла (рис. 103, в).

Правильные прессы применяются для правки металла толщиной до 25 мм. Пруток или полосу укладывают в опорную колодку выпуклостью вверх. Правку производят пуансоном, установленным на ползуне, который получает движение от механического или гидравлического привода.

Источник