- Виды амеб у человека: описание, класс, тип и отряд, внешний вид и строение

- Существующие виды амеб

- Амеба протей

- Дизентерийная амеба

- Кишечная амеба

- Непатогенные амебы

- Кишечный паразит

- Амеба Гартмана

- Карликовая амеба

- Йодамеба Бючли

- Диэнтамеба

- Ротовая амеба

- Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

- Внутреннее строение

- Размножение

- Реакция на раздражение

- Пути заражения человека

- Симптомы амебиаза

- Диагностика

- Амеба обыкновенная: где обитает и чем питается (рисунок)

- Что такое амеба. Форма тела

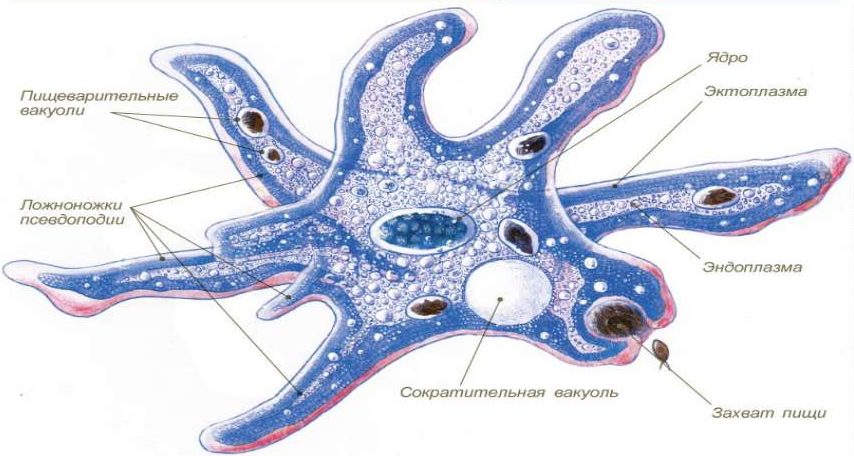

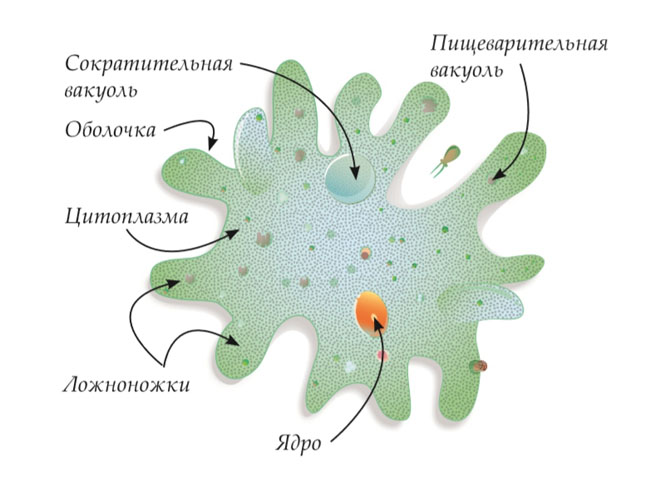

- Строение амебы обыкновенной

- Движение

- Дыхание амебы обыкновенной

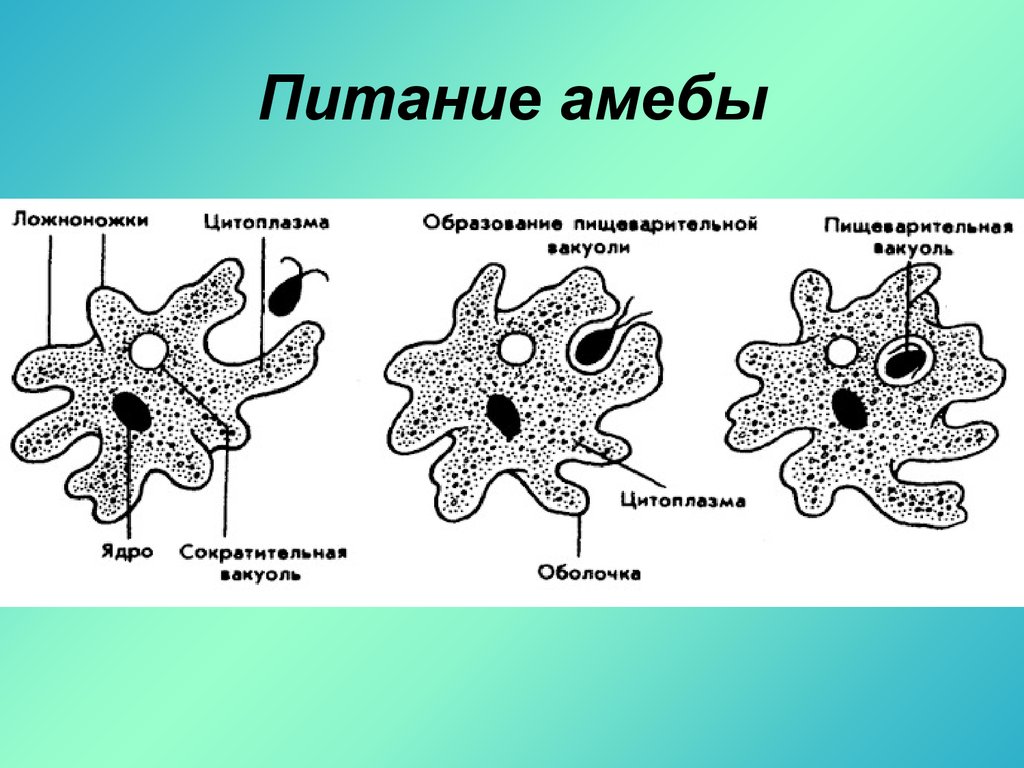

- Питание амебы обыкновенной

- Пиноцитоз

- Среда обитания

- Размножение амебы

- Жизненный цикл

- Значение амебы обыкновенной

- Ответы на вопросы

- Какой тип питания характерен для амебы обыкновенной?

- Какова функция ложноножек у амебы обыкновенной?

- Где обитает амеба обыкновенная?

- С помощью чего передвигается амеба обыкновенная?

- Как размножается амеба обыкновенная?

Виды амеб у человека: описание, класс, тип и отряд, внешний вид и строение

Амеба – виды этого паразиты многообразны. На сегодняшний день их существует целое множество, что значительно влияет на постановку диагноза. Видовая классификация это не единственная проблема — амебы в процессе своей жизни существуют в виде нескольких различных по своим свойствам форм.

На определенной стадии своего развития они паразитируют в организме, вызывая различные клинические проявления.

Существующие виды амеб

Амеба – разновидности данного класса включает в себя как минимум 3 основных типа паразитов. Представители бактерий не имеют отличительных видовых характеристик. Они не образовывают раковину, размножаются исключительно бесполым путем, с помощью митотического деления. В природе выделяют несколько разновидностей паразитов:

Амеба протей

Первая разновидность проживает исключительно в несоленых водоемах, ее размеры не превышают 5 мм. Питается паразит исключительно водными продуктами, включая водоросли. Питание происходит с помощью псевдоподий. Этот процесс называется фагоцитозом. Размножение происходит путем деления материнских клеток на дочерние.

Если паразит проживает в неблагоприятных условиях, он превращается в цисту. В таком виде он устойчив к различным температурным показателям, высыханию и воздушным потокам.

Дизентерийная амеба

Преобладает исключительно в толстом кишечнике человека и водоемах. Попадая в организм, она вызывает тяжелое заболевание амебиаз. В ее жизненном цикла фиксируется три основных стадии: циста, мелкая вегетативная и крупная вегетативная форма, тканевая.

Проникновение в организм осуществляется через употребление зараженной пищи в форме цист. По своим габаритам, амеба характеризуется минимальными размерами. Мелкая вегетативная форма не вызывает негативные симптомы со стороны организма, она оседает в нижних отделах кишечника.

Если происходит внедрение паразита в стенку кишечника, это приводит к развитию язв и гнойных ран. Поражение кишечника сопровождается неприятными клиническими проявлениями. По мере прогрессирования, амеба переходит в тканевую форму. Для нее характерно паразитирование в кровеносных сосудах.

Кишечная амеба

Локализуется исключительно в толстом кишечнике. Основными питательными компонентами выступают частички растительной и животной пищи. Паразитируя в нижних отделах кишечника, провоцирует появление цист.

Непатогенные амебы

Выделяют определенные типы амеб, которые относятся к непатогенному классу. В эту категорию входит:

- кишечный паразит;

- амеба Гартмана;

- карликовая амеба;

- Иодамеба Бючли;

- Диэнтамеба;

- ротовая амеба.

Кишечный паразит

Кишечная форма паразита отличается небольшими размерами, в 20-40 мкм. В ее основе лежат небольшие микроорганизмы и частицы, одно эритроциты отсутствуют. У живых бактерий хорошо просматриваются ядра, которые выступают в роли отличительной характеристики.

При передвижении, паразит выполняет плавные и медленные движения одновременно в нескольких местах. Цисты характеризуются крупными размерами.

Амеба Гартмана

По своим характеристикам паразит схож с просветной формой и частично дизентерийным типом. Обнаружить бактерии можно в каловых массах, посредством диагностического исследования.

При подробном изучении, специалисты способны поставить неправильный диагноз. Обусловлено это отсутствием специфических внешних данных.

Карликовая амеба

Является самым мелким типом бактерии, что затрудняет процесс постановки диагноза. В ее основе лежат вакуоли, с немалым количеством бактерий и грибов. Передвижение трудное, заметить у паразита ядро, практически невозможно.

Диагностика производится путем использования раствора Люголя. Отличительной чертой амебы является ее мелкий размер и наличие четко выраженной оболочки.

Йодамеба Бючли

Размер данного паразита не превышает 20 мкм. Согласно видовым характеристикам, он схож на дизентерийную амебу. Главной отличительной чертой выступает наличие вакуолизированной цитоплазмы. При окрашивании бактерий раствором Люголя, они принимают темный оттенок. Подробное рассмотрение позволяет выявить четко очерченное ядро, форма паразита – правильная.

Диэнтамеба

Диэнтамеба – это паразит небольшого размера, его диаметр не превышает 20 мкм. Цитоплазма мутная, в ее основе лежит множество бактерий. Рассмотреть ядро можно при подробном изучении с помощью специальных окрашивающих препаратов. Наличие цист не обнаруживается.

При попадании в окружающую среду, бактерии погибают или разрушаются, они не приспособлены к неблагоприятным условиям.

Ротовая амеба

Встречается практически у всех людей, которые страдают заболеваниями ротовой полости. В некоторых случаях, бактерия обнаруживается при поражениях дыхательной системы. Ее размер не превышает 30 мкм, ядра практически незаметные, движение медленное.

Выявить наличие паразита помогают специальные мазки с использованием раствора хлорида натрия. Лаборанты берут соскоб зубного налета и гноя, при наличии его в верхнечелюстных пазухах.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём. Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации. Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, а затем постепенно удлиняется и перетягивается посредине.

Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру. Во время деления происходит образование недостающих органоидов. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света, механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ.

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Пути заражения человека

Характерными признаками жизни паразита является достаточно медленный темп развития, а также то, что вся его жизнь состоит из цикличного перехода в новую стадию.

Через немытые руки, предметы, продукты питания или сырую воду цисты дизентерийной амёбы попадают в тонкий кишечник. Достаточно широко известны случаи, когда заражение наблюдалось у работников сельского хозяйства, которые работают с разнообразной органикой: навозом, перегноем и т. п. Активные разносчики инфекции — тараканы и мухи.

Для человека заразны зрелые четырёхъядерные цисты. Паразиты долгое время могут себя не проявлять, однако если условия в организме будут благоприятны (обезвоживание, плохое питание, дисбактериоз) и образуется достаточное количество амёбных форм, то паразиты продолжат развитие и начнут продвигаться вглубь кишечника.

Именно там происходит распад оболочки, и из неё выходит зрелая материнская амёба, которая начинает делиться на мельчайшие частицы-паразиты. Следствием этого процесса является появление новых восьми одноядерных возбудителей. Это служит началом амёбной дизентерии.

Результатами своей жизни амёбы отравляют организм человека и служат причиной появления характерных симптомов кишечной инфекции. Специальные вещества, сформированные паразитами, растворяют белки клеток кишечника человека. Следствием этого является возникновение язв в прямой кишке, разрушение сосудов, проникновение крови в прямую кишку, где она смешивается с её содержимым. У человека в этот период возникает кровавый понос.

Без соответствующего квалифицированного лечения паразиты продолжают свой путь по всему организму. Происходит нагноение в печени, лёгких и др. Может пострадать даже головной мозг.

Симптомы амебиаза

Инкубационный период, когда заболевший не чувствует никаких признаков надвигающейся болезни, длится примерно неделю. Хотя недомогание человек может ощутить и на начальной стадии болезни. Всё зависит от силы иммунитета. Однако имея даже сильный организм, который будет активно защищаться, всё равно возникновение дизентерийного амебиаза вряд ли получится избежать. Атака паразитов начинается с кишечника, после разрушаются другие органы.

Симптомы, на которые нужно обратить особое внимание:

- общая слабость,

- боли в нижней части живота,

- частый, очень обильный понос с примесью крови,

- повышенная температура,

- рвота,

- отсутствие аппетита.

Отмечено, что у 10% больных заболевание протекает молниеносно. Для него характерен сильный понос с кровью и слизью. Он вызывает полное обезвоживание и смерть.

У многих заболевших отмечалась лихорадка, а также увеличивалась печень. В общем анализе крови характерных изменений не будет, так как воспаление на начальной стадии выражено слабо.

Часто человек не придаёт значения первичным признакам, так как температура тела не повышается, а лишь чувствуются тупые боли в печени. Без лечения болезнь начнёт быстро развиваться, боли будут усиливаться, придёт ощущение сильной усталости — кишечный амебиаз начинает прогрессировать.

Упущение этой стадии болезни грозит сильным истощением. У больных становятся заострёнными черты лица, они чувствуют постоянное недомогание в области лёгких и желудка, начинается анемия. Человеку сложно дышать. Более того, без соответствующего лечения заболевание может дать осложнение на сердце, провоцируя необратимые процессы в нём.

Чем ниже иммунитет, тем быстрее кишечная форма обрастает осложнениями, которые приводят к внекишечной форме заболевания. Особенно опасно развитие осложнений у маленьких детей, беременных женщин и людей преклонного возраста.

Диагностика

Жизненный цикл амёб является важным фактором, определяющим диагностику и методы лечения заболевания.

Чтобы провести диагностику и использовать правильное лечение, врач назначит сдачу анализа кала. Если там будут присутствовать цисты или же просветные формы, то это указывает только на то, что человек является носителем заболевания. Данный факт не может служить доказательством болезни.

Главные диагностические методы — изучение обычного мазка и мазка, окрашенного йодом. Фекалии должны быть исследованы не позднее чем через 15-20 минут после испражнения.

Процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы найти внекишечные формы амебиаза:

- рентген;

- УЗИ;

- компьютерную томографию;

- эндоскопию.

Следует подчеркнуть, что своевременное обращение больного к медикам будет служить гарантом излечения от данного заболевания. Если же не получить квалифицированной помощи вовремя, то это грозит острым отравлением всего организма, а также осложнениями, которые намного труднее поддаются лечению.

Источник

Амеба обыкновенная: где обитает и чем питается (рисунок)

Амеба обыкновенная-условно патогенный микроорганизм, который относится к домену Эукариотов, семейству Амебовых, классу Elardia и отряду Amoebida. На фото, сделанным с применением цифрового оборудования, амеба имеет вид продолговатой клетки, напоминающей форму латинской буквы «V». На основании многомерного изображения был составлен подробный рисунок с подписями структурных элементов микроорганизма, отображающий строение амебы обыкновенной.

Что такое амеба. Форма тела

Амеба обыкновенная-это корненожка или амеба протей, которая считается довольно крупным микроорганизмом амебоидного типа, относящимся к отдельному классу Lobosea. По организации жизненного цикла принадлежит к полиподиальным формам.

Отличительная характеристика амебы - это наличие многочисленных выростов цилиндрической формы, внутри которых генерируются электрические токи цитоплазмы. Структурные элементы данного типа именуются псевдоподиями и лобоподиями, а их общее количество достигает показателя в 10 единиц и более. Цилиндрические отростки амебы просматриваются под микроскопом в процессе изучения этого организма.

Амеба протей имеет непостоянную форму тела, которая постоянно меняется по мере увеличения или уменьшения количества цитоплазматических выростов.

Строение амебы обыкновенной

Средний размер амебы составляет от 0,2 до 0,5 мм. Внешняя часть амебиоидного протея состоит только из мембраны цитоплазматического типа. Клетка не имеет собственных твердых оболочек, а относительная стабильность ее формы обеспечивается цитоплазматическими ложноножками (органическими выростами).

Строение амебы такого, что ее цитоплазма подлежит классификации на 2 основных вида. Это гелеообразная оболочка, располагающаяся снаружи клетки. Данная часть микроорганизма защищает его внутренние элементы от негативного влияния внешних факторов. Вторая часть цитоплазмы - это гиалоплазма, которая представляет собой гранулоплазму золеобразного типа с насыщенным темным цветом.

- только 1 ядро;

- не больше 1 сократительной вакуоли;

- гранулы, обеспечивающие клетке запас питательных веществ (жировые капли, полисахариды с молекулярным строением разной сложности, кристаллические компоненты);

- вакуоли, участвующие в пищеварении.

Амебиоидный протей этого вида отличается сложным цитоскелетом, гиалоплазма которого рассечена миозиновыми и актиновыми микрофиламентами. Эта часть строения амебы является кортикальной прослойкой, связанной со структурой клеточной мембраны. Внутри клетки размещение филаментов неоднородно. В передней части тела амебиоидного протея расположение филаментов продольное, соединяющееся органическими мостиками между собой и с мембраной клетки. В заднем сегменте актин образуется трехмерное сплетение, в котором хранятся объемные филаменты миозина.

Движение

Поверхность тела амебиоидного протея покрыта характерными выступами в виде ложноножек. Этот структурный элемент строения микроорганизма одновременно является способом передвижения в естественной среде обитания. Направляя ложноножки в заданном направлении, амеба передвигается, развивая скорость 0,2 мм в 60 сек.

В процессе движения амебиоидный протей обладает свойством идентификации микроорганизмов других штаммов, большинство из которых выполняют роль пищи.

Под воздействием лучей яркого света амеба начинает активно уползать в зоны пространства, где преобладает темнота или полумрак. Аналогичная реакция этого микроорганизма наблюдается в ответ на механические раздражители или химические свойства водного раствора на основе поваренной соли.

Движение амебиоидного протея происходит в момент сокращения кортикальной прослойки клетки, что влечет за собой сжатие эндоплазмы с повышением внутриклеточного давления. Мембрана переднего края амебы отделяется от кортекса и выдавливается в сторону наружной части клетки. Резонанс внутриклеточного давления между разными участками тела амебы и сокращение ее структурных элементов приводит в действие цилиндроплазматические ложноножки.

Дыхание амебы обыкновенной

Процесс дыхания амебы включает в себя извлечение из воды кислорода, его поглощение с выделением отработанного углекислого газа. За реализацию этой функции микроорганизма отвечает сократительная вакуоль, внутри которой происходит финальная стадия газообмена.

Дыхание амебиоидного протея осуществляется всей поверхностью тела. Сократительная вакуоль накапливает не только углекислый газ, но и вредные вещества, образовавшиеся в процессе метаболизма. Выведение данных соединений происходит путем сжатия вакуоли с выбросом ее содержимого обратно в естественную среду обитания.

Если амебиоидного протея поместить не в сырую, а в кипяченую воду, то произойдет резкое замедление его движений. Вскоре микроорганизм погибнет, так как в проваренной воде отсутствует кислород, необходимый для поддержания газообмена амебы.

Питание амебы обыкновенной

Тип питания амебы - это фагоцитоз. Передвигаясь в естественной среде обитания, микроорганизм поглощает одноклеточные водоросли и простейшие бактерии. Захват пищи происходит при участии псевдоподий.

Идентификация бактерий и одноклеточных водорослей, подлежащих поглощению, осуществляется путем контакта поверхности тела амебы (плазмалеммы) с пищевой единицей. В этот момент образуется «чашечка», стенки которой мгновенно смыкаются.

Переваривание пищевой частицы осуществляется при участии лизосом, обеспечивающих внутриклеточное пищеварение с участием ферментов. Расщепление одноклеточных водорослей и простейших бактерий совершается в пищеварительной вакуоли.

Способ питания амебы обыкновенной - это универсальный метод поглощения и внутриклеточного разложения пищи.

Непереваренные остатки еды скапливаются в вакуоле, которая перемещается внутри клетки, сливаясь с ее мембраной для выброса продуктов метаболизма за пределы микроорганизма. Система выделения амебы представлена сократительной и пищеварительной вакуолью. Эти структурные части располагаются внутри клетки, а по мере переполнения вредными веществами начинают взаимодействовать с мембраной, чтобы вывести химические соединения через поверхность тела амебиоидного протея.

Процесс поглощения твердой пищи для амебы ограничен фагоцитозом более мелких микроорганизмов.

Пиноцитоз

Данному микроорганизму свойственен не только способ питания в виде фагоцитоза, но и пиноцитоз. Этот механизм поглощения пищи является процессом заглатывания жидкости в естественной среде обитания. На поверхности тела амебиоидного протея формируется трубочка, через которую внутрь цитоплазмы происходит затягивание капелек воды.

Вакуоль, заполненная жидкостью, отделяется от трубочки, мигрируя внутри клетки для распределения поглощенного материала. По завершению процесса всасывания жидкости вакуоль ликвидируется.

По способу питания эта корненожка является гетеротрофом, получающим пищу путем поглощения и переваривания более мелких бактерий с простым устройством жизненного цикла.

Среда обитания

Природное местообитание амебиоидного протея - это пресные водоемы, в которых преобладает стоячая вода. Благоприятной средой для увеличения популяции этого микроорганизма являются болота и небольшие бессточные озера, где повышена концентрация гнилостных бактерий. Чем насыщеннее микрофлора водоема, тем больше пищевой базы для амебы.

В период осеннего похолодания или летнего пересыхания озер запускается природный процесс эвакуации амебиоидного протея. Микроорганизм самостоятельно формирует вокруг своего тела округлую оболочку с повышенным уровнем плотности. Это циста, позволяющая амебе пережить неблагоприятные условия, сохранив жизнеспособность. После нормализации температуры и восстановления привычной среды амебиоидный протей выходит из цисты, возвращаясь к обычному циклу жизни.

Размножение амебы

Питается амеба обыкновенная только до начала фазы клеточного деления. Перед размножением микроорганизм прекращает поглощение пищи, перестает ползать, самостоятельно ликвидирует аппарат Гольджи, множественные диктиосомы, а также вакуоль, отвечающую за сократительную функцию. В первую очередь разделяется ядро клетки. Затем запускается процесс цитокинеза.

В настоящее время ученые не могут дать исчерпывающий ответ на вопрос: «Присутствует ли в жизни амебиоидного протея половой процесс?». Существует теория, что размножение микроорганизма происходит путем клеточного деления.

Жизненный цикл

Период жизненного цикла амебиоидного протея состоит из следующих этапов:

- Появление новой клетки путем деления материнского микроорганизма.

- Активный рост молодой особи.

- Достижение вегетативных размеров.

- Превращение в цисту под влиянием негативных условий.

- Выход из цисты с началом активного размножения в естественной среде обитания.

Простота жизненного цикла амебиоидного протея позволяет ему приспосабливаться к нестабильным условиям постоянного местообитания.

Значение амебы обыкновенной

Амеба обыкновенная - это организм, который обитает в водах бессточных водоемов вдали от лучей солнечного света. Важное значение амебы обыкновенной заключается в поддержании естественного баланса патогенной и условно патогенной микрофлоры в пресных водоемах.

Намного опаснее для окружающей среды амеба дизентерийная, которая вызывает расстройство пищеварительной системы человека.

Ответы на вопросы

В процессе изучения жизненного цикла амебиоидного протея возникают следующие вопросы:

Какой тип питания характерен для амебы обыкновенной?

Для амебиоидного протея характерен тип питания в виде фагоцитоза и пиноцитоза.

Какова функция ложноножек у амебы обыкновенной?

Ложноножки выполняют функцию плазмоцилиндрических выростов, участвующих в передвижении микроорганизма.

Где обитает амеба обыкновенная?

Естественная среда обитания микроорганизма – это пресные озера и болота с гниющей водой.

С помощью чего передвигается амеба обыкновенная?

Передвижение микроорганизма обеспечивается ложноножками.

Как размножается амеба обыкновенная?

Увеличение численной популяции амебиоидного протея происходит путем клеточного деления.

Источник