Вопрос 3. Методы развертки телевизионного изображения

Одной из центральных проблем, которые необходимо было решить, чтобы создать практичную ТВ систему, была проблема разложения передаваемых изображений на отдельные элементы. Эту проблему удалось решить в конце 1883 г. немецкому студенту Паулю Нипкову.

Он занялся этой проблемой на досуге во время студенческих каникул, и в течение недели ему удалось найти ее решение. Главной деталью в проекте Нипкова был светонепроницаемый диск с отверстиями около внешнею края. Расстояния между отверстиями составляли равную угловую величину, каждое последующее отверстие было смещено к центру относительно предыдущего на его ширину. На передающей станции диск размешался между оптической проекцией передаваемой картинки и фотоэлементом. При вращении диска на фотоэлемент падал свет только через одно отверстие, перемещавшееся по дугообразной траектории.

Когда это отверстие уходило за рамку изображения, с другого края рамки надвигалось следующее отверстие, расположенное несколько ниже. Таким образом, за один оборот диска перед фотоэлементом проходили поочередно все участки изображения. Происходило сканирование изображения световым лучом, с последующей передачей сигнала на специальный преобразователь. Значение сигнала на выходе светочувствительного элемента было пропорционально освещенности элемента изображения.

В приемнике такой же диск помещался между наблюдателем и источником модулированного света и вращался синхронно с передающим. В дальнейшем это была неоновая лампа с плоским анодом, в которой яркость свечения газового разряда пропорциональна приложенному к ее электродам напряжению сигнала. Наблюдатель видел источник света через отверстия в диске, т. е. видел светящиеся строки, яркость элементов которых была пропорциональна яркости строк переданного изображения.

Диск Нипкова позволял реализовать простым способом идеи де Пайва и Сенлека по последовательной (поочередной) передаче в приемник сигналов от элементов изображения с помощью однопроводного канала связи. Нипков был уверен, что сделал великое открытие. С трудом собрав необходимую сумму денег, он оплатил пошлину за патентование. Через год в 1885 г. он получил патент. Любопытно, что именно это изобретение сделало его знаменитым, хотя сам он в своей жизни больше никогда не обращался к проблемам телевидения.

Другой метод развертки изображения — так называемое зеркальное колесо, был предложен в 1889 г. Вейлером. Это устройство представляло собой многогранную призму, стороны которой составляют плоские зеркала, каждое из которых слегка наклонено к оси призмы и угол наклона равномерно возрастает от зеркала к зеркалу. Вращение зеркального колеса создает движение от точечного источника света в приемном аппарате по строкам, а смена строк осуществляется постепенным увеличением угла наклона зеркал. Колесо Вейлера могло быть использовано и на передающей станции, если вместо точечного источника света установлен фотоэлемент с диафрагмой.

При создании механических систем ТВ в последующие годы применялись как диск Нипкова, так и зеркальное колесо Вейлера.

Источник

ТЕЛЕВИЗИО́ННАЯ РАЗВЁРТКА

В книжной версии

Том 32. Москва, 2016, стр. 5

Скопировать библиографическую ссылку:

ТЕЛЕВИЗИО́ННАЯ РАЗВЁРТКА, периодич. процесс перемещения по определённому закону сканирующего электронного или светового луча (развёртывающего элемента) при разложении передаваемого телевизионного изображения (анализе изображения) или при его воссоздании (синтезе изображения). В телевидении принята линейно-строчная развёртка, при которой развёртывающий элемент (РЭ) отклоняется в двух взаимно перпендикулярных направлениях, совершая возвратно-поступат. перемещение. Движение РЭ в направлении, при котором происходит считывание и передача информации об изображении или её воспроизведение, называется прямым ходом Т. р., а возвратное движение в противоположном направлении – обратным ходом. Разложение и синтез изображения осуществляются по строкам слева направо (строчная развёртка) и по полям сверху вниз (кадровая развёртка). Осн. разновидности линейно-строчной Т. р.: прогрессивная (построчная), при которой весь телевиз. кадр подвергается анализу (или синтезу) последовательно – строка за строкой; чересстрочная (перемежающая), когда разложение каждого кадра на строки осуществляется в два или неск. приёмов, называемых кратностью Т. р. Напр., при чересстрочной Т. р. с кратностью 2:1, принятой в системах вещательного телевидения, кадр состоит из двух полей (полукадров); в первом поле развёртываются и воспроизводятся нечётные строки, во втором – чётные, располагающиеся в промежутках между строками первого поля.

Источник

Развертка изображения

Разверткой изображения называется процесс поочередной передачи во времени информации о яркости и цвете элементов разложения изображения. Развертка осуществляется с помощью развертывающего элемента (РЭ). РЭ может быть электронный луч, лазерный луч, отверстие в диафрагме и т.п. При перемещении РЭ относительно элементов разложения изображения на выходе преобразователя свет-сигнал формируется электрический сигнал. Мгновенное значение сигнала пропорционально яркости элемента изображения, на который в данный момент времени направлен развертывающий элемент.

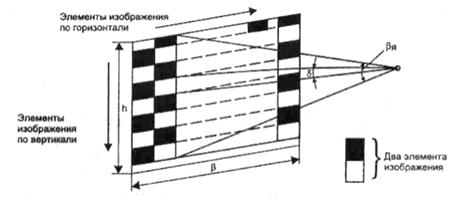

Рис. 1.4. К определению элементов разложения

В приемнике ТВ-системы осуществляется поочередное воспроизведение информации о яркости и цвете элементов передаваемого изображения на экране преобразователя сигнал-свет. На вход преобразователя подается электрический сигнал, а на экран преобразователя этот сигнал с помощью развертывающего элемента преобразуется в световое изображение.

Тип разверток на приемной и передающей сторонах ТВ-системы должен

быть одинаков, развертки должны быть синхронными и синфазными (т. е. необходимо выполнить равенство частот разверток и времени их начала на приемной и передающей сторонах).

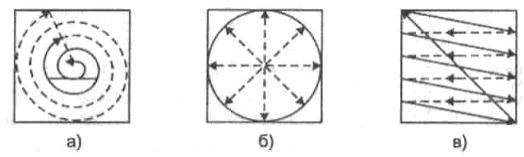

Развертка может осуществляться по различным законам. В технике используют: спиральную развертку, радиальную, линейно-строчную и другие типы разверток (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Траектории движения развертывающего элемента при различных типах развертки:

а – спиральная; б – радиальная; в – линейно-строчная

При спиральной развертке траектория движения РЭ представляет собой спираль (рис. 1.5, а). Как только РЭ достигает края экрана, он быстро возвращается в его центр и процесс повторяется вновь. При радиальной развертке РЭ передвигается от центра экрана по радиусу, который вращается с малой угловой скоростью (рис. 1.5, б), По достижению края экрана РЭ быстро сдвигается в центр.

При линейно-строчной развертке развертывающий элемент перемещается от одного края экрана (например, левого) к другому с постоянной горизонтальной скоростью и одновременно с этим смещается сверху вниз с гораздо меньшей вертикальной постоянной скоростью. Такое перемещение называется прямым ходом строчной развертки. Достигнув правого края экрана, развертывающий элемент быстро возвращается к левому краю (обратный ход строчной развертки). С нижнего края экрана, РЭ возвращается на верхний край (обратный ход кадровой развертки) (рис. 1.5, в).

В телевидении наибольшее распространение получили линейно-строчная развертка. При такой развертке след, образуемый на поверхности экрана электронно-оптического преобразователя при перемещении РЭ от левого края экрана к правому, называется строкой.

Совокупность видимых сток на экране называется растром.

Полный цикл обхода всего экрана РЭ называется кадром.

Время, за которое РЭ совершает обход всего экрана и возвращается в ис-ходное положение, называется периодом кадровой развертки.

Время, за которое РЭ проходит строку и возвращается к левому краю эк-

рана, называется периодом строчной развертки.

Время, затрачиваемое на прямой ход развертки по строке, называется длительностью активной части строки.

Параметры развертки. К параметрам линейно-строчной развертки относят: формат кадра, число строк, частоту кадра, частоту строк.

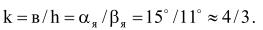

Формат кадра k – отношение, горизонтального размера растра (в) к вер-

тикальному (h), k = в/h (рис. 1.4). Размеры растра должны соответствовать углу ясного зрения, поэтому

Число строк (z) ТВ-изображения. При качественном ТВ-изображении

каждая строка должна передавать один элемент развертки изображения по вертикали (рис. 1.4), т. е. z = N В . Стандартом ТВ-вещания в России выбрано z = 625.

Частота кадров F к . Этот параметр развертки зависит от ее вида. Линей-

но-строчные развертки бывают двух видов: построчная и чересстрочная.

Построчная развертка. Развертка, при которой все строки растра просматриваются последовательно одна за другой, начиная с первой строки, называется построчной. Частота кадров при такой развертке выбирается исходя из условия отсутствия мерцания яркости изображения, т.е. F к > fкр. Стандартом принято F к = 50 Гц.

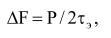

Выбор такой частоты кадров приводит к следующим особенностям построчной развертки. Во-первых, возникает избыточность количества кадров при воспроизведении изображения движущихся объектов. Дело в том, что в силу инерционности зрения эффект плавного перемещения предмета в пространстве может быть достигнут, если передавать 16…24 отдельных его мгновенных положений (фаз) в одну секунду. Каждая фаза может быть передана одним кадром. Следовательно, для воспроизведения движения объектов достаточно передавать 24 кадра в секунду. Во-вторых, для передачи сигнала изображения требуется сравнительно большая полоса частоты. Забегая вперед, скажем, что полоса частот, требуемая для передачи сигнала изображения ΔF. может быть оценена из выражения

где τ э – время развертки одного элемента изображения; Р – коэффициент Кэлла, равный 0,75.

где Т к – время развертки одного кадра; N – общее количество элементов изображения. (Временами обратного хода по кадру и строкам в первом приближении пренебрегаем.)

Учитывая предыдущие выражения, а также то, что Т к = 1/50 с, имеем

Уменьшить полосу частот, отводимую для передачи сигнала изображения и устранить избыточность числа кадров удается путем применения чересстрочной развертки, широко применяемой в вещательном ТВ.

Чересстрочная развертка. Сущность этой развертки заключается в том,

что полный кадр передается и воспроизводится в два этапа (поля). В первом поле развертывают нечетные строки растра, во втором – четные (рис. 1.6). Таким образом, число строк в каждом поле оказывается в два раза меньше по сравнению с числом строк в кадре. Поскольку общее количество строк в кадре принято z = 625, то в каждом поле число строк оказывается равным 312,5. Время развертки каждого поля делают равным Тп = 1/50 с. Поэтому полный цикл обхода всего экрана (период кадра) составит Т к = 2⋅Тп = 1/25 с, тем самым устраняется избыточность кадров при воспроизведении движения объектов.

Рис. 1.6. Траектория движения луча при чересстрочной развертке: (– – –) – первое поле; (–⋅–⋅–) – второе поле; 1, 2, 3, 4 … – номера строк растра на экране (обратный ход по строкам на рисунке не показан)

С другой стороны, поскольку за время Тп = 1/50 с РЭ при чересстрочной

развертке пробегает вдвое меньше число строк, чем при построчной развертке, время развертывания одного элемента изображения оказывается вдвое большим. Тогда, полоса частот, требуемая для передачи изображения, уменьшается в два раза по сравнению с построчной разверткой. Для отечественного стандарта ТВ-вещания принята ΔF = 6 МГц.

Частота строк. Период строки при чересстрочной развертке может быть

вычислен по выражению

где Тп = 2⋅10 -2 с – период повторения полей; nп = 312,5 – число строк в одном поле.

Тогда частота строк при чересстрочной развертке составит

Источник

Форма и спектр видеосигнала

Глава 3. Принципы развертки изображений.

Общие сведения. Основным принципом современного телевидения является принцип последовательной передаче изображений — элемент за элементом, то есть принцип развертки изображений.

Разверткой изображения называется перемещение развертывающего

элемента в процессе анализа или синтеза изображения по

определенному периодическому закону. Оптическое изображение

в преобразователе свет-сигнал сначала превращается в

электрический сигнал, мгновенные значения которого пропорциональны

яркости передаваемых участков изображения.В ТВ приемнике электрический сигнал снова превращается в

оптическое изображение с помощью электронно-оптического

преобразователя в виде кинескопа или с помощью плоской матрицы светоизлучающих элементов.

Телевизионное изображение, получаемое за период кадра (ТВ кадр), состоит из совокупности (до сотен тысяч) элементов — минимальных площадок, различаемых и воспроизводимых ТВ системой. Используются процессы последовательного во времени преобразования цвета или яркости элементов изображения объектов в электрические сигналы (ТВ анализ изображения) и электрических сигналов в цвет или яркость элементов ТВ изображения (синтез ТВ изображения). Развертывающий элемент может быть реализован в виде электронного луча (электронная развертка), светового (лазерного) луча, светочувствительного элемента в твердотельном датчике видеосигнала и т.д.

Рассмотрим некоторые требования, предъявляемые к развертке. Развертка может осуществляться по различным законам, то есть порядок передачи элементов определяет способ развертки. В различных областях техники используют радиальную, спиральную, синусоидальную, линейно-строчную и другие виды разверток. Однако во всех случаях закон развертки на передающей и приемной сторонах должен быть одинаков, иначе появятся координатные искажения воспроизводимого изображения. Кроме того, развертки должны быть синхронными (равенство частот) и синфазными (совпадение фаз). Невыполнение первого требования, т.е. отличие частот строчной или (и) кадровой развертки воспроизводящего устройства от таковых на передающей стороне ТВ тракта влечет за собой невозможность получения и просмотра устойчивого изображения на экране телевизора или монитора. Если же частоты разверток равны, но есть фазовые различия, т.е. моменты начала разверток не совпадают, то изображение будет сдвинутым по горизонтали или вертикали, может быть «разорвано» на две части, начинают просматриваться интервалы гасящих импульсов.

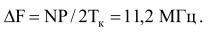

В ТВ вещании используется наиболее простой для реализации закон развертки — линейно-строчная периодическая развертка, когда разложение изображения осуществляется с постоянной скоростью слева направо, прочерчивая строку изображения (прямой ход строчной развертки), и одновременно сверху вниз (прямой ход кадровой развертки) (рис. 3.1,а). Быстрый возврат развертывающего элемента справа налево и снизу вверх происходит во время обратных ходов разверток; сумма времени прямого и времени обратного ходов составляет период развертки, причем период строчной развертки намного меньше периода кадровой.

Рисунок, образуемый обегающим электронным или световым лучом на поверхности экрана или мишени электронно-лучевого прибора, называют ТВ растром. Элементы на передаче и приеме будут иметь одинаковые координаты в пределах растров (рис. 3.1,6), если по ТВ каналу будет передаваться не только видеосигнал, но и дополнительный (служебный) сигнал — сигнал синхронизации приемника, содержащий импульсы строчной и кадровой частот. Обычно оба эти сигнала совмещаются, а в приемнике разделяются по уровню. Совмещенный сигнал называют полным сигналом яркости.

Рис. 3.1. Линейно-строчная развертка

а — принцип линейно-строчной развертки, б — синхронизация разверток

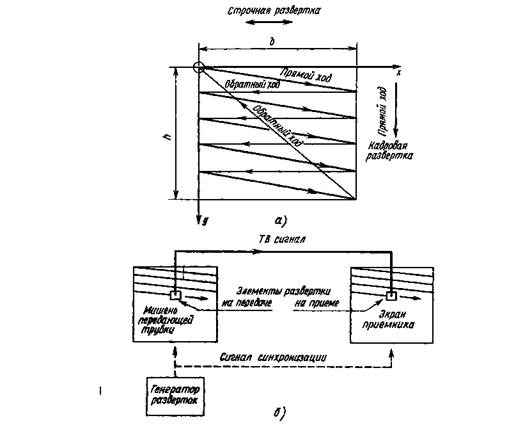

Развертка, при которой все строки растра развертываются за один период вертикальной развертки в непрерывной последовательности (1-я, 2-я, 3-я и т.д.), как изображено на рис. 3.1, называется построчной (прогрессивной). Форма отклоняющих токов строчной (iz) и кадровой (iк) частот в случае построчной развертки показана на рис. 3.2. Видно, что периоду кадровой развертки

Рис 3.2 Форма отклоняющих токов при построчной развертке

ВЧ составляющие спектра видеосигнала могут превысить 6,0 МГц и в канале связи будут ограничены. Что же касается обратных ходов (Т2) то линейную форму, изображенную для простоты на рис. 3.2, выдерживать не обязательно, так как возврат электронного луча в исходное состояние к началу прямого хода зритель не видит — на воспроизводящее устройство подаются специально сформированные гасящие импульсы (ГИ), причем

На рис. 3.2 показана также зависимость положения воспроизводимого элемента на строке от величины тока развертки. При отсутствии постоянной составляющей тока его среднее (нулевое) значение соответствует середине строки, а максимумы положительных и отрицательных амплитуд — правому и левому краям растра.

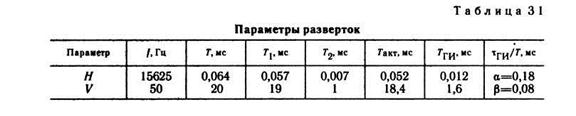

В табл. 3.1 приведены номинальные значения некоторых параметров разложения изображения для горизонтальной Н и вертикальной V разверток, в том числе абсолютные (

|

Как видно из табл. 3.1, реально обратный ход вертикальной развертки занимает около 1 мс (5 % периода), или около 15 строк. Они будут воспроизводиться в виде наклонных линий, если на воспроизводящее устройство не подавать ГИ. На рис.3.2 для упрощения графических построений обратный ход кадровой развертки значительно уменьшен — до величины обратного хода строчной развертки.

В заключение подытожим основные требования, предъявляемые к ТВ разверткам: одинаковый закон разверток на передающей и приемной сторонах ТВ системы; простой закон формирования отклоняющих токов (линейно-строчная развертка в ТВ вещании); постоянство скоростей разверток на прямых ходах; синхронность и синфазность разверток передающей и приемной сторон ТВ тракта; отклонение частоты строк от номинальной не должно превышать ±0,016 Гц.

В телевизионном вещании нашли применение два типа разверток: построчная (прогрессивная) и чересстрочная.

Источник