- Основные принципы торможения роста трещины

- Способ торможения растущих усталостных трещин в металлах и сплавах

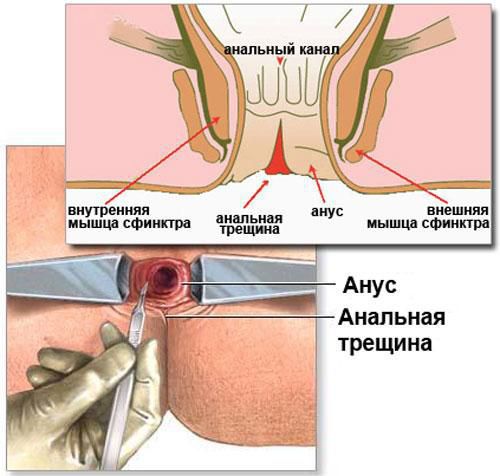

- Анальная трещина — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы анальной трещины

- Патогенез анальной трещины

- Классификация и стадии развития анальной трещины

- Осложнения анальной трещины

- Диагностика анальной трещины

- Лечение анальной трещины

- Прогноз. Профилактика

Основные принципы торможения роста трещины

До сих пор в данной главе интенсивность выделения энергии G была принята равной πσ 2 a/E и все рассуждения ограничивались случаем постоянного напряжения. Таким образом, мы полагали, что величина G увеличивается пропорционально размеру трещины. Однако если края пластины закреплены, то в процессе роста трещины напряжение уменьшается, а рост величины G при этом замедляется. В некоторых случаях величина G может даже уменьшаться. Последнее чаще всего происходит тогда, когда образец нагружается расклинивающей силой.

На рис. 6.9 изображен случай, когда значение G уменьшается. После начала распространения трещины величина G увеличивается до точки B , а затем уменьшается. В точке C скорость выделения энергии становится опять равной R ; если пренебречь кинетической энергией, то в этой точке может произойти остановка трещины. В точке С запас кинетической энергии равен площади ABC . Эта энергия может пойти на распространение трещины. Следовательно, трещина может продолжать расти, несмотря даже на то, что теперь G R . Окончательная остановка трещины происходит в точке E , в которой площадь CDE = ABC. В точке Е кинетическая энергия уменьшается до нуля, следовательно, скорость распространения трещины также уменьшается до нуля. Поскольку в этот момент величина G меньше, чем G Ic , то трещина после постепенного уменьшения ее скорости до нуля останавливается. Легко видеть, что значение G при остановке меньше G Ic . Это более низкое значение называется вязкостью торможения или динамической вязкостью разрушения. Последний термин неточен (см. § 6.6).

Рис. 6.9. Торможение трещины за счет уменьшения G

Следует отметить, что с точки зрения концепции, изображенной на рис. 6.9, вязкость разрушения при торможении зависит от размера трещины. Более ясно это показано на рис. 6.10. Две трещины, имеющие размеры а с1 и а с2 , становятся неустойчивыми при G = G 1c . Для достижения этого значения G в более длинной трещине нужны меньшие напряжения; следовательно, соответствующая ей G – линия имеет меньший наклон и после точки возникновения неустойчивости — форму, отличную от формы линии, соответствующей более короткой трещине. Кинетические энергии этих двух трещин различны, что выражается в различных значениях G при торможении этих трещин соответственно в точках A и B. Этот вывод можно принять в качестве объяснения той крайней противоречивости данных о значениях G при торможении трещин, которые имеются в литературе. Однако, как будет показано далее, эта задача гораздо сложнее.

Рис. 6.10. Влияние размера трещины на величину G ост при торможении

Прежде всего, маловероятно, что кинетическая энергия всегда может быть использована для распространения трещины, особенно в случае очень длинных трещин, для которых большая часть кинетической энергии заключена в области, лежащей далеко позади вершины трещины. Вследствие этого Максей и др. [19, 20] пришли к заключению, что существует максимальная эффективная длина трещины, после превышения которой трещина ведет себя так, будто ее размер не изменяется (см. гл. XV). Существует и вторая причина, по которой вся кинетическая энергия не может пойти на увеличение размера трещины. Если величина G становится меньше, чем G Ic (и K K Ic ), то напряжения при вершине трещины также становятся меньше критических (при условии, что распределение напряжений то же, что и в статическом случае). Предполагается, что, как только напряжение (или коэффициент K ) становится существенно ниже критического, рост трещины прекращается даже в том случае, если для этого имеется достаточно энергии. Отсюда видно, что энергетический критерий является необходимым условием роста трещины, хотя и не всегда достаточным.

Рис. 6.11. Возможные случаи торможения трещин в материале

со свойствами, зависящими от скорости деформирования

Процесс распространения трещины в материалах, свойства которых зависят от скорости деформирования, имеет свои особенности. Поскольку при вершине быстро движущейся трещины скорости деформирования велики, сопротивление росту трещины уменьшается (в этом случае напряжение, необходимое для роста трещины, также меньше, чем в начале процесса растрескивания). На рис. 6.11, а проиллюстрирована задержка трещины в материале со свойствами, зависящими от скорости деформирования. В изображенном здесь случае кинетическая энергия увеличивается до точки М’, а затем частично расходуется на распространение трещины; это означает, что скорость распространения трещины уменьшается. Остановка трещины происходит в точке N’ (предполагается, что в ней интенсивность напряжений меньше критической); при этом остается неизрасходованная кинетическая энергия. Следовательно, скорость распространения трещины должна внезапно уменьшиться от конечного значения ( N’ ) до нуля ( N» ). В противоположном случае (рис. 6.11, 6 ) вся кинетическая энергия расходуется на распространение трещины, при этом после точки P’ скорость трещины одновременно с кинетической энергией постепенно уменьшается до нуля в точке Q’. Поскольку после точки P’ скорость распространения трещины уменьшается, сопротивление росту трещины опять начинает возрастать, а в точке остановки трещины эта величина должна иметь то же значение, что и в начале образования нестабильности, поскольку в обоих случаях скорость трещины равна нулю. Значение G , соответствующее торможению трещины, находится в точке Q , следовательно, оно значительно меньше G Ic .

Вид G – кривой в значительной мере зависит от типа образца; это означает, что величина G при торможении трещины также зависит от размера образца, по крайней мере в тех случаях, когда кинетическая энергия может быть движущей трещину силой. Совершенно очевидно, что существует множество факторов, влияющих на торможение трещины; если на самом деле кинетическая энергия полностью или частично может быть израсходована на рост трещины, то универсального значения G или динамической вязкости разрушения, соответствующих торможению трещины, не существует. Таким образом, до тех пор, пока для анализа экспериментальных данных не будет создана общая теория, эти данные не могут быть согласованы.

Из испытаний Хана и др. [21] следует, что кинетическая энергия участвует в процессе распространения трещины после того, как G уменьшилось до значения, меньшего R . Хан и другие испытывали образцы, имеющие форму двухконсольной балки, нагруженной расклинивающей силой. Они провели тщательный анализ этого образца; нам достаточно провести приближенный анализ, иллюстрирующий уменьшение G в этом образце. Из уравнения (5.25) следует, что интенсивность выделения энергии упругих деформаций в ДКБ–образце при постоянной нагрузке увеличивается пропорционально a 2 . При нагружении образца расклинивающей силой концы его неподвижны и с ростом трещины нагрузка уменьшается. С помощью уравнения изгиба балок нагрузку можно выразить как функцию относительного перемещения концов образца v :

Тогда, подставляя уравнение (6.13) в соотношение (5.25), получаем, что интенсивность выделения энергии

Легко видеть, что движущая трещину сила убывает как четвертая степень размера трещины. Этот случай отображен на рис. 6.12 линией ABC. На этом рисунке показано, что трещина мгновенно останавливается, поскольку в самом начале роста трещины G становится меньше R . Поэтому Хан и др. [21] снабдили свои образцы трещинами с тупыми вершинами, чтобы зарождение трещин в точке D происходило при начальном значении G , большем G Ic (см. § 8.5). Если бы скорость деформирования не влияла на свойства материала и кинетическая энергия не расходовалась на распространение трещины, то торможение трещины произошло бы в точке F. При наличии зависимости свойств материала от скорости деформирования в случае, когда кинетическая энергия не расходуется на распространение трещины, торможение происходит в точке Н. В случае, когда кинетическая энергия потребляется полностью, трещина останавливается в точке L . Меняя высоту точки D (рис. 6.12), можно было изучать процесс распространения трещин при различных скоростях, что связано с различным вкладом кинетической энергии.

Рис. 6.12. Торможение трещины в ДКБ–образце

Исследование, проведенное Ханом и др. [21], показало, что около 85 % кинетической энергии, заключенной в ДКБ–образцах, расходовалось на продвижение трещин. Анализ значений различных коэффициентов, встречающихся в литературе, также показал сильную зависимость этих значений от скорости распространения трещины, что подтверждает идею о том, что кинетическая энергия может быть использована для роста трещины. Поэтому следует сделать заключение, что, несмотря на частично качественный характер выдвинутых в этой главе положений, имеется некоторое элементарное понимание динамики развития трещин и их остановки, требующее общего теоретического анализа. Эти принципы можно применять для торможения трещин в реальных конструкциях.

Источник

Способ торможения растущих усталостных трещин в металлах и сплавах

И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства М

Заявлено 25.1Х.1972 (№ 1830742(22-1) с присоединением заявки М

Опубликовано 17 1Х.1973. Бюллетень № 37

Дата опубликования описания 24.Л.1974

Совета Министров СССР ва делам изобретений и открытий

УДК 621.789(088.8) Авторы изобретения

В. И. Смоленцев и В. Г. Кудряшов

СПОСОБ ТОРМОЖЕНИЯ РАСТУЩИХ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН

В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

Изобретение относится к области защиты конструкций из металлов и сплавов от усталостного разрушения.

Известен способ торможения растущих трещин путем создания локальной деформированной зоны перед фронтом трещины, например, с помощью локального наклепа. Однако отмечается неудобство в эксплуатации, так как необходимы специальные устройства для проведения местной пластической деформации, и невозможность контролирования эффективности торможения.

Цель изобретения — повышение долговечности за счет точного контролирования торможения, Это достигается тем, что деформированную зону создают статическим нагружением до величины вязкости разрушения, т. е. до момента срыва трещины. В результате наступает локализация пластической деформации в вершине трещины, блокирующая ее дальнейшее продвижение. В случае выхода трещины из блока в процессе службы детали операцию по торможению проводят многократно.

Для каждого материала нагрузку срыва определяют вязкостью разрушения (K>c).

Наступление срыва трещины контролируется общеизвестными методами: акустическим, методом смещения и разности потенциалов.

Зная вязкость разрушения, можно рассчитать допустимьш размер трещины при заданном рабочем напряжешш, на пути которой можно создавать блокировки, а зная эффект

5 каждого блока, можно прн этом прогнозировать и долговечность конструкции с растущей трещиной. Это позволит снять с детали тормозящие устройства, снизить трудоемкость операций по торможению трещин, а в случае

l0 необходимости многократно тормозить (блокировать) растущую трещину ™, самое главное, для каждого материала устанавливают вполне определенную нагрузку торможения, приводящую к эффективному торможению

15 трещины. Эксперименты проводили на образцах, вырезанных из прессованных полос широко распространенного в авиационной технике сплава Д16Т.

На фиг. 1 представлены испытываемые об20 разцы; на фиг. 2 — диаграмма «нагрузка— смешение»; на фпг. 3 (а, b. c) — Il(.âåð. .òëü разрушенных образцов.

Испытания па усталость проводят на пульсаторе ЦДЯ-10ПУ прп напряжении о„„„

25 5,3 кг/мм- . Блок| ровку (торможенне) трещин в образцах осуществя IIOT на растяж ной машине с записью дпаграмм11 «нагрузка — смещение» (фпг. 2) . Серию образцов нспытыва|от до полного разрушения без тор30 можения трещины. По результатам опреде397547

Критическая длина трещи. ны, мм

Число циклов до разрушения

Фиг 2 ляют число циклов N до разрушения и критическую длину трещины а», на которой можно производить торможение (фиг. 3a). На другой серии образцов создают одно торможение трещины на длине ai — — 23 мм (фиг. 3b) и на третьей группе образцов трехкратное торможение (фиг. 3c). На длине а;=23 мм, аа=

=27 мм и аа — — 31 мм.

В таблице представлены результаты испытаний.

Из данных таблицы видно, что долговечность образцов увеличивается в два раза.

1. Способ торможения растущих усталостных трещин в металлах и сплавах путем создания локальной деформированной зоны пе10 ред фронтом трещины, отличающийся тем, что, с целью повышения долговечности конструкции за счет контролирования торможения трещины, деформированную зону создают статическим нагружением до величины вязкости

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что деформированную зону создают многократно.

Составитель Г. Шевченко

Корректоры: E. Михеева и О. Тюрина

Техред А. Камышникова

Редактор О. Филиппова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 1824(4 Изд. № 160 Тираж 635 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Источник

Анальная трещина — симптомы и лечение

Что такое анальная трещина? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Богданов Д. В., проктолога со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Анальная трещина — рана, дефект слизистой, возникающий на стыке анодермы (эпителия анального канала) и слизистой оболочки прямой кишки. Форма дефекта чаще линейная, встречаются эллиптические раны и раны треугольной формы. Возникшая впервые острая трещина приносит весьма болезненные ощущения больному, в основном во время дефекации. [1] [2] Заболевание носит социальную значимость, занимая 3-е место среди проктологических нозологий и возникая чаще у лиц молодого, трудоспособного возраста.

Причины образования раневого дефекта, фиссуры — травмы слизистой прямой кишки или анодермы (от твердого кала, как следствие запоров; при повышении внутрибрюшного давления, беременности, родах, поднятии тяжестей; после анального секса, применения секс-пособий; после медицинских процедур — например, клизм; в результате хронических воспалительных заболеваний ЖКТ, дисбиоза толстого кишечника; при злоупотреблении алкоголем, длительной диарее и пр.)

Дефект может заживать спонтанно или под воздействием фармакологических препаратов — так и случается в 90% случаев острых трещин. Оставшаяся часть рискует попасть в число пациентов с хронической анальной трещиной (ХАТ).

Переход острой формы заболевания в хроническую происходит под действием ряда факторов:

- стойкий спазм внутреннего сфинктера анального канала (ВнАС). Сфинктерометрия в ряде исследований показала наличие спазма всех волокон внутреннего сфинктера у 87% испытуемых и дистальной порции у оставшихся 13% — то есть все обследуемые имели спазм ВнАС; [3]

- регулярное нарушение консистенции каловых масс (плотный стул приводит к дополнительному травмированию стенок кишки, мешающему процессам регенерации);

- отсутствие своевременного и адекватного лечения.

Период, определяющий хронизацию трещины, — обычно 1,5-2 месяца. Существующий в анодерме более 8 недель дефект диагностируется как хроническая анальная трещина. Длительность патологического процесса определяет последующий выбор терапии.

Хроническая трещина требует более агрессивной тактики лечения, чаще с применением хирургических методов, поскольку в области трещины появляются патологические изменения, препятствующие нормальному заживлению тканей. Это и разрушение эластических волокон мышечного слоя на дне язвы, и формирование рубцовой ткани по краям трещины, и образование грануляций в дистальном отделе линейного дефекта (т. н. «сторожевой» бугорок), и появление гипертрофии, уплотнения прямокишечной крипты в проксимальной части трещины (т.н. анального сосочка).

Симптомы анальной трещины

При острых трещинах:

- Режущая боль при дефекации. Характер болей индивидуален, иногда больные описывают их как ощущение «битого стекла» в заднем проходе. Резкий дискомфорт, боли носят кратковременный характер — несколько минут во время испражнения.

- Кровь алого, неизмененного цвета. Выделяется в начале акта дефекации, чаще в виде алой полоски, капель на кале.

Общие кровопотери при острой патологии незначительны и не приводят к анемизации больного. Самые значимые для пациентов проявления — это резкая болезненность во время стула. Если отмечаются обильные кровотечения, это может свидетельствовать о сопутствующем геморрое.

При хронических трещинах:

- Болевые ощущения несколько отличаются от таковых при острой патологии. Длительность болей может быть до нескольких часов. Интенсивность их, как правило, сильнее. Боли описываются пациентами, как жгуче-режущие. Боли могут отсутствовать при дефекации и начинаться спустя 20-40 минут после нее.

- Выделения крови незначительные. В большинстве случаев могут вовсе отсутствовать.

- Сфинктероспазм. Проявляется затруднением при отхождении кала.

Триада перечисленных симптомов, особенно боли и сфинктероспазм, может послужить причиной появления боязни дефекации, усугубляя нарушения стула и препятствуя тем самым адекватному заживлению хронических анальных трещин. Хроническое воспаление в зоне дефекта анодермы приводит к деструкции эластических волокон в анодерме, отчего последняя теряет свою пластичность, в ней изменяется течение процессов регенерации.

- Еще один симптом, встречающийся в небольшом проценте случаев — зуд в области раны.

Многие исследования [4] [5] указывают на наличие сопутствующего хронического воспалительного процесса в аноректальной области при трещинах. Криптиты, проктиты, папиллиты осложняют течение заболевания. Последовательность появления болезней — образовалась ли сначала трещина, или первичными были хронические воспалительные процессы в кишечнике — при сочетании данных нозологий ответ на вопрос бывает строго индивидуальным, терапия же подобных сочетанных патологий практически не различается.

Патогенез анальной трещины

В большинстве случаев образование острой трещины является следствием травмы анодермы или слизистой прямой кишки. Травмирующим агентом чаще всего бывают плотные каловые массы. Запоры, будь то алиментарные, атонические, рефлекторные или неврогенные, приводят к поверхностному повреждению целостности анального канала.

Второй ключевой момент в формировании трещины, особенно хронической анальной трещины — стойкий спазм внутреннего анального сфинктера (ВнАС). Если наружный сфинктер, который состоит из волокон поперечно-полосатой мускулатуры, является произвольно регулируемым, то внутренний сфинктер, в составе которого присутствуют гладкомышечные клетки, регулируется непроизвольно. Базальный тонус ВнАС большую часть времени контролируется симпатической частью нервной системы, и поэтому сфинктер практически все время находится в состоянии максимального сокращения (это обеспечивает до 85% базального тонуса, остальную часть запирательной функции ВнАС дополняют геморроидальные узлы). При измерении величина назального тонуса АС составляет 90-100 мм.рт.ст, что практически равняется значениям давления в ветвях нижней прямокишечной артерии.

Механизмы, регулирующие тонус ВнАС:

- Автономные постганглионарные нервные парасимпатичекие и симпатические волокна;

- Нервные сплетения (Ауэрбаховский и Мейснеровский) в стенке толстой кишки. Эти образования контролируют и перистальтику, и локальные рефлексы, в том числе ингибиторный рефлекс, расслабляющий ВнАС. Сплетения относятся к норадренергическим, и оксид азота, являясь медиатором в синапсах данных волокон, приводит к релаксации ВнАС;

- Уровень внеклеточного Ca, транспортирующегося через каналы L-типа.

Считается, что возникновение первичного дефекта слизистой не приводит к физиологически быстрому заживлению у ряда больных из-за особенностей строения ЖКТ — малой величины аноректального угла, снижения перфузии крови в области передней и особенно задней комиссуры и недостаточности ректального ингибиторного рефлекса (РАИР). В инструментальных исследованиях выявлены частые случаи (до 85%) недоразвития конечных ветвей внутренней срамной и нижней прямокишечной артерий, питающих эндотелий и подлежащие ткани в области ишиоректальной ямки. Исследования, позволившие установить данный факт: постмортальная ангиография и допплеровская флоуметрия у здоровых лиц. [6]

Подробные исследования микробной флоры лиц, страдающих анальными трещинами, подтвердили факты нарушения симбионтного равновесия в микрофлоре дистальных отделов толстого кишечника (в т.ч. резкое снижение или исчезновение в ее составе лакто и бифидобактерий), увеличение персистентного потенциала патогенных микроорганизмов (увеличение их антилизоцимной активности). [7]

Дополнительное патологическое влияние имеет повышенный уровень провоспалительных цитокинов, антител к эндотелию, и снижение выработки оксида азота.

Все перечисленные факторы в различной степени выраженности способствуют нарушениям процессов регенерации и хронизации анальных трещин.

Классификация и стадии развития анальной трещины

Классифицируют трещины заднего прохода по длительности патологического процесса [1]:

- острые трещины;

- хронические трещины.

Острыми трещинами считаются дефекты слизистой, анодермы, возникшие 4-8 недель назад, без наличия рубцовых, соединительнотканных разрастаний в области дна и краев раны.

Хронические фиссуры заднего прохода появляются вследствие длительно не заживающих острых трещин, они характеризуются наличием соединительной ткани в области дна, присутствием гипертрофированного анального сосочка и грануляций в виде «сторожевого» бугорка. Длительно существующая, нелеченная или неадекватно леченная трещина может приводить к развитию каллезной ткани в области дефекта (т.н. каллезная трещина).

По расположению раневого дефекта чаще встречаются задние трещины, реже передние или множественные трещины. Характерно их расположение вдоль срединной линии.

Задние трещины образуются в анатомически «слабой» области схождения волокон мышц наружного анального сфинктера, из-за чего подвижность и эластичность стенки здесь снижена.

Множественные трещины могут располагаться напротив друг друга, т.н. «зеркальное» расположение.

Передние трещины обычно диагностируются у женщин, ввиду особенностей анатомического строения (ригидность, малоподвижность передней стенки обусловлена прикреплением к ней ректовагинальной перегородки).

Расположение фиссур по боковым стенкам анального канала встречается не часто.

Осложнения анальной трещины

Осложнения — прямое следствие хронических воспалительных процессов в перианальной области.

Парапроктит. Перситирующие, патогенные штаммы микроорганизмов с повышенной антилизоцимной активностью, или даже сравнительно «безобидные» аэробные бактерии в криптах, при сниженной перфузии крови, становятся источниками инфекционных осложнений — парапроктитов. Предраспологающим фактором к развитию свищей прямой кишки являются особенности строения крипты, а вернее, ее размер и строение анальной железы (ее разветвленность). Наиболее глубокие крипты сами по себе служат входными воротами для инфекции, затрудняя отток из открывающихся в них анальных желез. [8] А если учесть, что наиболее крупные крипты расположены по задней стенке прямой кишки, и туда же открывается большинство анальных желез (их выводные протоки расположены в области 7-12 часов условного циферблата), то излюбленная локализация анальной фиссуры по задней стенке, в районе 6 ч., несет в себе дополнительные риски по развитию парапроктитов.

Пектеноз. Пектеноз — рубцовое изменения стенок анального канала, приводящее к стойкому его сужению. Хронические воспалительные процессы при трещинах заднего прохода неизменно приводят к развитию фиброзных изменений в тканях, когда нормальные мышечные и эластические волокна в области поверхностного эпителиального дефекта замещаются соединительными тканями. Иногда такие процессы носят достаточно обширную локализацию и фиброзное замещение происходит на протяжении всей окружности сфинктера (особенно при множественных трещинах). Развивающиеся рубцовые изменения приводят к необратимому стенозированию (сужению) анального канала. Подобное состояние требует сложной восстановительной операции с радикальным иссечением фиброзной ткани.

Усугубление запоров из-за боязни дефекации. Сильные, жгучие боли во время или после стула вызывают психологические изменения, т.н. «боязнь дефекации». Это психосоматическое состояние замыкает патологический круг, усиливая проблемы с опорожнением кишечника и приводя к дополнительной травматизации стенок прямой кишки.

Диагностика анальной трещины

При проведении диагностического обследования простую трещину заднего канала дифференцируют с полипом анального канала, раком слизистой дистального отдела прямой кишки и анодермы, туберкулезной и сифилитической язвами (твердый шанкр при первичном сифилитическом комплексе). Кроме того, следует провести тщательное исследование слизистой прямой кишки для исключения трещины, сопутствующей неспецифическому язвенному колиту или болезни Крона. Последние нозологии особенно вероятны при множественных трещинах, при отсутствии спазма сфинктера.

После опроса больного проводится осмотр аноректальной области, пальцевое исследование и аноскопия. Ректороманоскопия необходима для изучения состояния слизистой прямой кишки, с целью исключения патологических процессов в толстом кишечнике (болезни Крона, неспецифического язвенного колита, злокачественных новообразований и пр.).

- При острой трещине обнаруживается эллиптический, линейный или даже треугольной формы поверхностный дефект эпителия пограничной области (в месте перехода анодермы в слизистую прямой кишки). Края дефекта часто неправильной формы, неровные. Во время осмотра возможно небольшое кровотечение из раны.

- При хроническом процессе могут быть обнаружены фиброзные изменения краев трещины — грануляции («сторожевой» бугорок) в дистальной части разрыва и разросшиеся ткани гипертрофированного анального сосочка (иногда ошибочно принимаются за фиброзный полип анального канала). Края трещины сглажены, приподняты. На дне визуализируются волокна сфинктера.

При выраженном спазме сфинктера, сильном болевом синдроме зачастую полноценно провести визуализацию, диагностику хронической трещины не представляется возможным. Также трудности возникают при наличии лишнего веса у пациента, когда анальная воронка относительно глубокая и осмотреть анальный канал полностью не представляется возможным. В подобных случаях можно применить блокаду с анестетиками.

Лечение анальной трещины

Острые фиссуры заднего прохода показаны к консервативной терапии.

1. Патогенетически обоснованным и обязательным компонентом в комплексном лечении является нормализация стула, профилактика запоров. Мягкий стул исключит дополнительную травматизацию раневой поверхности.

2.Нормальное течение репаративного процесса обеспечат меры по снижению сфинктероспазма: применение 0,4% нитроглицериновой мази [3] 2 р/д или другого донатора оксида азота — 1% мази изосорбита динитрата 3 р/д с длительностью лечения в 8 недель. Побочные эффекты препаратов нитроглицеринового ряда (головные боли, тахикардия, ортостатическая гипотензия, тахикардия) побуждают досрочно прекратить лечение в 20% случаев.

Адекватную замену выбирают среди нифедипиновой мази (2% гель-дилтиазем) или инъекций ботулотоксинами (БТ). Последние переносятся больными сравнительно хорошо, имеют стойкий эффект даже после 1 инъекции — до 2-3 месяцев. Дозировку подбирают индивидуально, исходя из массы пациента и способа введения. Из немногих отрицательных эффектов можно назвать временное развитие несостоятельности анального сфинктера, инконтиненции.

Если отсутствует эффект от консервативного лечения, есть признаки хронизации трещины, возникают осложнения (пектеноз, свищ) — это показания к хирургическому лечению.

Хронические трещины

В отдельных случаях лечение начинают с медикаментозных средств, описанных в вышеизложенном разделе. Основным методом лечения все же является хирургическое лечение. При показаниях к оперативному лечению операцией выбора становится иссечение трещины с дозированной боковой сфинктеротомией ВнАС [10]. Обоснованным объемом рассечения называют длину разреза, соответствующую протяженности самой трещины, и избежание рассечения мышечных волокон выше зубчатой линии (для профилактики инконтиненции). В послеоперационном периоде для дополнительного сфинктеродилатирующего эффекта применяют нитроглицериновые мази. Имеются достоверные данные о положительном эффекте применения топического метронидазола после фиссуротомии. [9]

Топическая антибактериальная терапия в большинстве случаев значительно сокращает длительность болевого синдрома (до 5 дней вместо стандартных 28) [7] и снижает клинические и объективные проявления неспецифического проктита значительно раньше, чем у пациентов без применения антибиотикотерапии.

Прогноз. Профилактика

Логичными мерами в отношении предупреждения появления фиссур заднего прохода является устранение причин, способствующих их появлению:

- Коррекция питания, лечение запоров и нормализация стула. Употребление достаточного количества балластных веществ: пищевых волокон, клетчатки. Максимальное исключение из рациона рафинированных продуктов, высокоуглеводистой пищи (изделий из сдобного теста, хлеба высшего сорта, кондитерских изделий и т. п.). Включение в меню большого количества овощей, кисломолочных продуктов.

- Если алиментарная коррекция не приводит к нормализации стула, применяют фармпрепараты (осмотические и контактные слабительные).

- Исключение прочих факторов, приводящих к травматизации слизистой прямой кишки.

- Лечение хронических заболеваний ЖКТ.

- Устранение дисбиоза кишечника. [11]

При своевременном лечении и полноценной профилактике прогноз заболевания благоприятный, в большинстве случаев отмечается полное излечение.

Источник