- Клеточная мембрана и ядро

- теория по биологии 🌿 цитология

- Клеточная мембрана

- Транспорт веществ через биомембраны

- Химическая состав и структура плазматической мембраны

- Классификация процессов транспорта в биологических мембранах

- Свободная диффузия

- Облегченная диффузия

- Электродиффузия

- Первично-активный транспорт

- Вторично-активный транспорт

- Эндоцитоз и экзоцитоз

Клеточная мембрана и ядро

теория по биологии 🌿 цитология

Теория для подготовки к блоку «Цитология»

Клеточная мембрана

Мембрана клетки = цитоплазматическая мембрана = плазматическая мембрана = плазмалемма

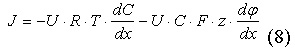

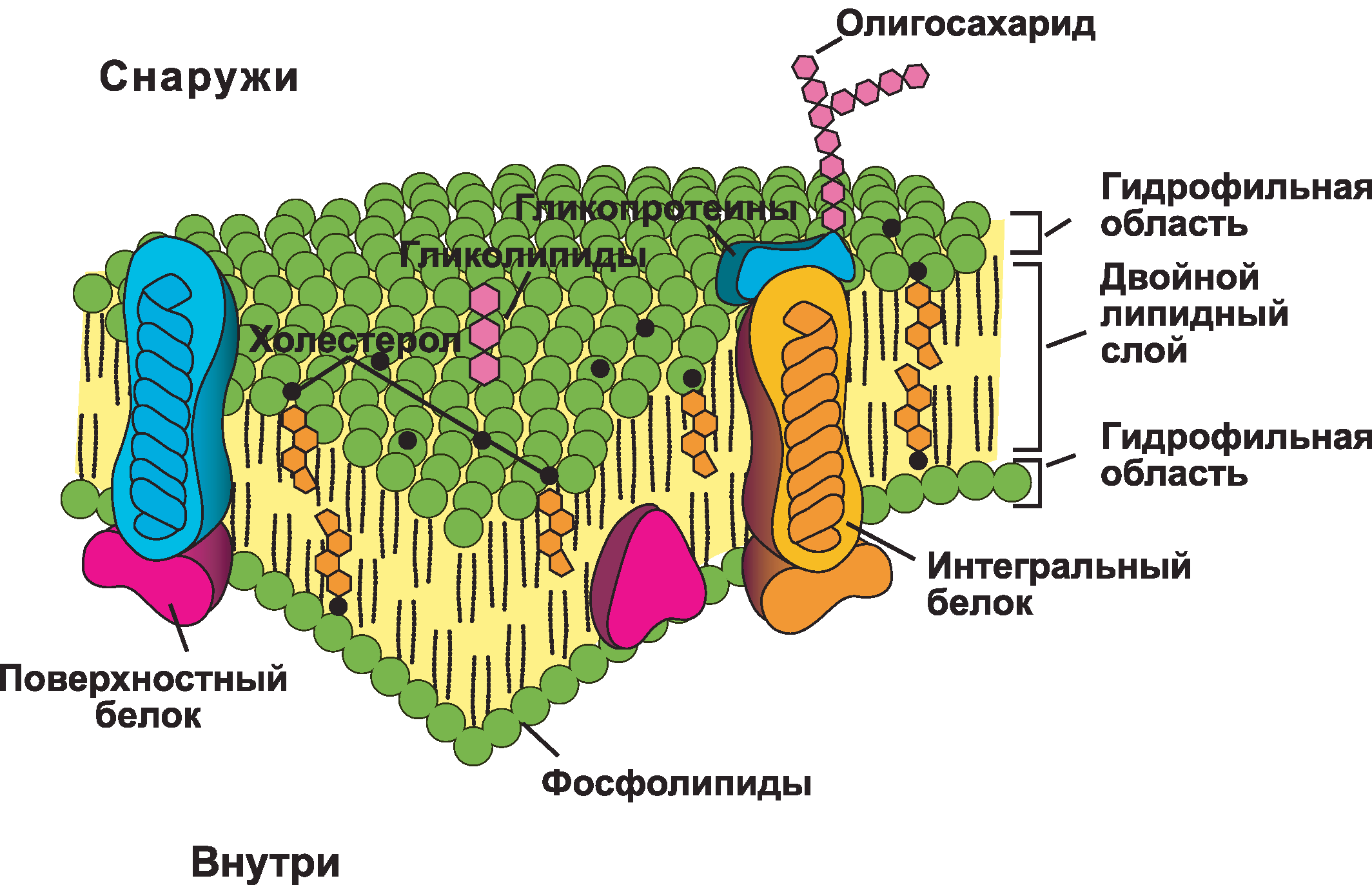

Образована двумя слоями фосфолипидов, которые имеют гидрофильные головки и гидрофобные хвосты. Головки расположены в сторону жидких сред: цитоплазма и внеклеточное вещество/ вещество окружающей среды , а хвосты – друг к другу. Так клеточная мембрана является достаточно плотной структурой, но в то же время пластичной и подвижной. Билипидный слой не дает содержимому клетки растекаться, а также препятствует проникновению внутрь клетки веществ, способных нанести ей вред.

Строение клеточной мембраны

Мембрана клеток частично проницаема. Это значит, что любое вещество не может в нее проникнуть, однако и закрытой ее назвать нельзя. Так как существуют константы гомеостаза ( гомеостаз – постоянство внутренней среды ), определяющие содержание веществ внутри клетки, то клетка выводит ненужные ей вещества и пропускает нужные. Для этого в клетках есть разные приспособления:

Белки -рецепторы для того, чтобы узнавать молекулы веществ, приближающихся к клетке.

Белки, образующие «тоннели» в клеточной мембране для пассивного тока воды и некоторых неорганических ионов.

Клеточная мембрана помимо выборочной проницаемости обладает свойством текучести. Для захвата пищевых частиц мембрана клетки впячивается, края этого участка мембраны как бы обнимают пищу. Потом края замыкаются и пища в пищевом пузырьке, который называется фагосомой, направляется в пищеварительную вакуоль , где специальные белки -ферменты расщепят пищу. Процесс захвата клеткой твердой пищи называется фагоцитозом. Если же клетка поглощает капельку, то процесс называется пиноцитозом, а пузырек, в котором капля транспортируется в вакуоль – везикулой. Когда клетка заканчивает свои пищеварительные процессы, то ей, как и многоклеточному сложному организму, нужно вывести наружу непереваренные остатки. Тогда происходит экзоцитоз (приставка «экзо-» означает наружу), процесс обратный фагоцитозу.

Мембрана клетки не представляет их себя непрерывную цепь липидов, она имеет включения в виде белков разных конфигураций. Они могут быть на поверхности мембраны, проходить сквозь нее, образовывать каналы, находиться в наружном или внутреннем слое липидов.

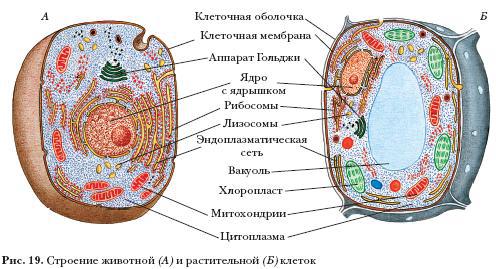

Во-первых, это отличительная черта эукариотических организмов. Ядро управляет процессами внутри клетки, а также хранит генетическую информацию , которая передается по наследству.

Мембрана ядра состоит из двух оболочек, пронизанных ядерными порами. Внешняя оболочка ядра шероховатая, она связана с эндоплазматической сетью клетки.

Строение ядра. * Ядерный сок = кариоплазма.

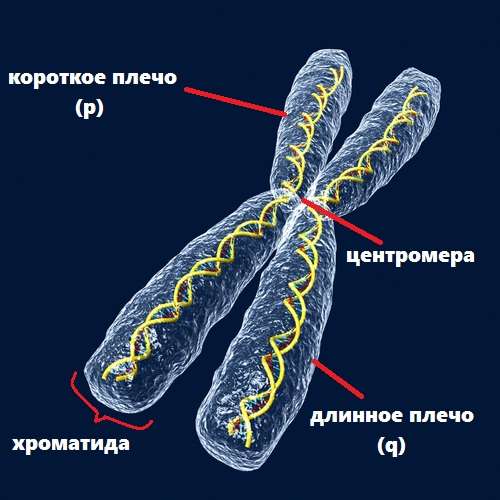

Через поры тРНК и иРНК выходят в цитоплазму клетки. Тем временем, пока клетка не делится, в ядре располагаются деспирализованные молекулы ДНК , или же хроматин . Хроматином называются молекулы ДНК, которые связаны с белками. В профазе митоза и в профазе первого деления мейоза хроматин спирализуется, то есть наматывается на специальные гистоновые белки как проволока на карандаш. В таком виде ДНК становится компактной. В интерфазе можно увидеть огромные политенные хромосомы . Они настолько большие, что их прекрасно можно рассмотреть и в обычный световой микроскоп , однако образуются такие хромосомы далеко не во всех клетках. 1 хромосома образована 1 молекулой ДНК. Хромосомы могут быть однохроматидными и двухроматидными. Как раз-таки двухроматидными, состоящими из 2х сестринских хроматид , хромосомы становятся после процесса репликации. В центре такие хромосомы соединены особой перетяжкой – центромерой. Каждая хроматида имеет по два плеча, они могут быть разной длины, а могут быть одинаковой. На концах хроматид располагаются теломеры . Интересный факт: старением организма связано с укорачиванием теломер с течением жизни.

Строение двухроматидной хромосомы

Внутрь клетки проникают неорганические ионы, АТФ , белки и ферменты и т.д. В ядре есть жидкая составляющая, как в клетке, кариоплазма . А в кариоплазме – ядрышки, в которых происходит синтез частей рибосом . В цитоплазме формируются целые рибосомы. В одном ядре могут находиться от 1 до 7 ядрышек, образованных близкими по отношению друг к другу петлями ДНК.

Обычно в клетках располагается одно ядро , но бывают и исключения: эритроциты в ходе созревания утрачивают свое ядро, а клетки мышечной ткани – миоциты , наоборот имеют много ядер.

Транспортная функция подразумевает под собой то, что через мембрану в клетку и из нее проходит некоторые вещества, молекулы, ионы.

- Окисление не имеет ничего общего с транспортом, как и с мембраной клетки.

- Диффузия – понятие, известное еще из курса физики. В ходе этого процесса молекулы одного вещества проникают между молекулами другого вещества. В клетке так же есть диффузия, когда вещество перемещается через мембрану клетки из области с меньшей концентрацией вещества в область с большей концентрацией. На этом основан

Осмос — самопроизвольный перенос (диффузия) растворителя через полупроницаемую мембрану, не пропускающую растворённое вещество, и разделяющую два раствора одного и того же вещества с различными концентрациями, либо чистый растворитель и раствор.

Пиноцитоз — захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами.

Экзоцитоз (в цитологии) — механизм клеточных выделений: у эукариот клеточный процесс, при котором внутриклеточные везикулы (мембранные пузырьки) сливаются с внешней клеточной мембраной.

Везикулы — это относительно маленькие внутриклеточные органеллы, мембрано-защищённые сумки, в которых запасаются или транспортируются питательные вещества.

Везикулы — это относительно маленькие внутриклеточные органеллы, мембрано-защищённые сумки, в которых запасаются или транспортируются питательные вещества.

Плазмалемма — мембранное образование на границе цитоплазмы и клеточной оболочки.

Гликолиз — процесс окисления глюкозы, при котором из одной молекулы глюкозы образуются две молекулы пировиноградной кислоты.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Для поступления веществ в клетку существуют следующие пути:

- Фагоцитоз — поглощение,захватывание твердых частиц клеточной мембраной и последующее их переваривание.

- Пиноцитоз — поглощение жидкостей клеточной мембраной;

- Диффузия и осмос процессы поступления веществ из области с большей концентрацией, в область с меньшей концентрацией. Частным случаем осмоса является проникновение веществ через полупроницаемую мембрану.

- Активный транспорт — перенос веществ против градиента концентрации,происходящий с затратами энергии.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

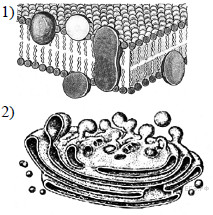

Задание EB21495 Установите соответствие между функциями клеточных структур и структурами, изображёнными на рисунке: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ФУНКЦИИ | СТРУКТУРЫ |

| А) осуществляет активный транспорт веществ Б) изолирует клетку от окружающей среды В) обеспечивает избирательную проницаемость веществ Г) образует секреторные пузырьки Д) распределяет вещества клетки по органеллам Е) участвует в образовании лизосом |  |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

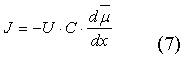

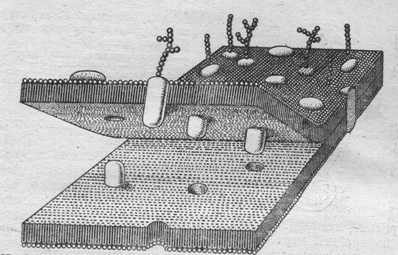

На первой картинке изображена мембрана, которую легко узнать по билипидному слою, а на второй — комплекс Гольджи, состоящий из продолговатых цистерн.

Мембрана защищает и осуществляет транспорт.

Комплекс Гольджи отвечает как бы за пищеварение клетки, но не участвует в непосредственном расщеплении.

Перейдем к ответам:

Транспорт веществ — мембрана.

Изоляция клетки — мембрана.

Избирательная проницаемость – мембрана.

Секреторные пузырьки – комплекс Гольджи.

Распределение веществ- комплекс Гольджи.

Лизосомы – комплекс Гольджи.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB0501 Установите соответствие между структурами клеток и их функциями.

| ФУНКЦИИ | СТРУКТУРА КЛЕТОК | ||||||||

| А) синтез белков Б) синтез липидов В) разделение клетки на отделы (компартменты) Г) активный транспорт молекул Д) пассивный транспорт молекул Е) формирование межклеточных контактов 1) клеточная мембрана Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Странная аббревиатура ЭПС — Эндоплазматическая сеть. Приставка «Эндо-» обозначает то, что она находится внутри. Исходя из вариантов представим себе клетку из мембраны и сети внутри. Прикинем варианты ответов: Пока пропустим все синтезы, о них подумаем и узнаем потом. Разделение клетки на отделы. Очевидно, что это деление внутри клетки. Видимо, это ЭПР. Активный или пассивный транспорт молекул. Кроме барьерной функции, мембрана еще и отвечает за транспорт веществ, как активный, так и пассивный. Казалось бы, мембрана такая устойчивая структура, но не стоит забывать о фаго- и пиноцитозе (захват мембраной твердых и жидких частиц) Одно из свойств клеточной мембраны — выборочная проницаемость. Формирование межклеточных контактов. Сделаем наше представление о клетке еще проще. Представим себе ткань, не важно какую. Много маленьких клеточек, которые соприкасаются своими мембранами и взаимодействуют между собой. Таким образом, в формировании межклеточных контактов участвует именно мембрана. Вернемся к синтезу. Просто порассуждаем снова. Мембрана — это лишь оболочка клетки, структура, безусловно, важная, но именно внутри клетки, внутри мембраны находятся органоиды, каждый из которых выполняет свою функцию. Вероятнее всего, за синтезы и прочие сложные вещи будет отвечать органоид, а не мембрана, поэтому, за синтез белка и липидов отвечает ЭПC. pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить В схеме вопрос стоит о двумембранных органоидах. Мы знаем, что к двумембранным относятся митохондрии и пластиды. Рассуждаем: пропуск всего один, а варианта два. Это не просто так. Нужно внимательно перечитать вопрос. Есть два типа клеток, но нам не сказано, о каком идет речь значит, ответ должен быть универсален. Пластиды характерны только растительным клеткам, следовательно, остаются митохондрии.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить Источник Транспорт веществ через биомембраныБиологическая мембрана — это структура, состоящая из органических молекул, которая имеет толщину около 7-10нм и видима только посредством электронного микроскопа. В каждой клетке есть плазматическая мембрана, которая ограничивает содержимое клетки от наружней среды, и внутренние мембраны, которые формируют различные органоиды клетки (митохондрии, органоиды, лизосомы и т.п.) Плазматическая мембрана выполняет несколько важных функций. Химическая состав и структура плазматической мембраныВ состав плазматической мембраны входят липиды, белки и углеводы. Соотношение между липидами и белками может значительно варьировать в различных клетках.

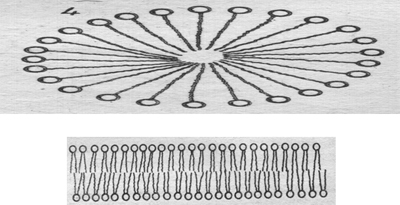

Физическое состояние фосфолипидного бислоя зависит от температуры. Если температура превышает критическую точку, бислой представляет собой жидкость. При этом каждая молекула имеют возможность перемещаться. Существует несколько видов движения молекул липидов: колебание, вращение, латеральная диффузия (перемещение молекул в пределах своего слоя), флип-флоп (перемещение молекул из одного слоя липидов в другой, происходит редко). Если температура падает ниже критической точки, мембранные фосфолипиды становятся твердыми. Мембрана теряет текучесть, и движение молекул в ней ограничивается.

Классификация процессов транспорта в биологических мембранахМембрана клетки является избирательным барьером для различных веществ, находящихся внутри и снаружи клетки. Существует несколько специфических механизмов транспорта в мембранах. Все он могут быть подразделены на два типа: пассивный и активный транспорт. Свободная диффузияВещества, перемещающиеся через мембрану путём свободной диффузии, не образуют каких-либо химических связей с другими веществами. Облегченная диффузияКрупные гидрофильные молекулы (сахара, аминокислоты) перемещаются через мембраны с помощью специальных молекул — мембранных переносчиков. Мембранные переносчики представляют собой интегральные белки, которые имеют центры связывания транспортируемых молекул. Образующаяся связь белка и переносчика является обратимой и обладает высокой степенью специфичности. Транспортируемая молекула проходит через мембрану вследствие изменения конформации белка-переносчика при химическом взаимодействии центров связывания обеих молекул. ЭлектродиффузияЭлектродиффузия — диффузия электрически заряженных частиц (ионов) под влиянием концентрационных и электрических градиентов. Ионы — атомы или группы атомов, которые приобретают электрический заряд, теряя или приобретая электроны. Липидный бислой мембраны непроницаем для ионов. Они могут проникнуть через плазматическую мембрану только посредством специальных структур — ионных каналов, которые образованы интегральными белками.

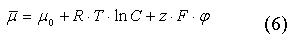

μ0— стандартный химический потенциал, который зависит от химической природы вещества и температуры, R — универсальная газовая постоянная, T — температура, C — концентрация иона, z — электрический заряд, F — константа Фарадея, φ — электрический потенциал. Зависимость потока ионов J от электрохимического градиента определяется уравнением Теорелла:

где U — подвижность ионов, C — концентрация ионов, dμ/dx — электрохимический градиент. Подставляя (6) в (7), можно получить уравнение Нернста-Планка с учётом двух градиентов, которые обуславливают диффузию ионов:

Ионные каналы мембраны представляют собой интегральные белки мембраны, которые образуют отверстия в мембране, заполненные водой. В плазматической мембране обнаружен ряд ионных каналов, которые характеризуются высокой специфичностью, допускающей перемещение только одного вида ионов. Существуют натриевые, калиевые, кальциевые и хлорные каналы. Каждый из них имеет так называемый селективный фильтр, который способен пропускать только определённые ионы. Существует несколько теорий, объясняющих избирательность ионных каналов плазматической мембраны. Первично-активный транспортДействие пассивного транспорта через мембрану, в ходе которого ионы перемещаются по их электрохимическому градиенту, должно быть сбалансировано их активным транспортом против соответствующих градиентов. В противном случае, ионные градиенты исчезли бы полностью, и концентрации ионов по обе стороны мембраны пришли бы в равновесие. Это действительно происходит, когда активный транспорт через мембрану блокируют охлаждением или путём использования некоторых ядов. Вторично-активный транспортСуществуют системы транспорта через мембраны, которые переносят вещества из области их низкой концентрации в область высокой концентрации без непосредственного расхода энергии метаболизма клетки (как в случае первично-активного транспорта). Такой вид транспорта называется вторично- активным транспортом. Эндоцитоз и экзоцитозМакромолекулы — белки и нуклеиновые кислоты — не могут проникнуть через плазматическую мембрану с помощью механизмов транспорта, рассмотренных выше, из-за своих больших размеров. При трансмембранном транспорте больших молекул сама плазматическая мембрана подвергается согласованным перемещениям, вследствие которых часть жидкой внеклеточной поглощается (эндоцитоз) или часть внутренней среды клетки выделяется (экзоцитоз). Источник |

Ответ: митохондрии

Ответ: митохондрии  Рис. 1. Мицелла и бислойная пластина в водном растворе

Рис. 1. Мицелла и бислойная пластина в водном растворе Рис. 2. Жидкостно-мозаичная модель мембраны: фосфолипидный бислой; периферические и интегральные белки.

Рис. 2. Жидкостно-мозаичная модель мембраны: фосфолипидный бислой; периферические и интегральные белки.